耳穴贴压对中风后吞咽障碍患者吞咽功能的影响

陈连珠 肖卫红 林婉真 邱莲娜

吞咽障碍指患者无法安全、有效地将食物由口腔运输到胃,其原因是吞咽相关神经功能及解剖结构的损伤[1]。吞咽障碍临床主要表现为呛咳、流涎、误吸、肺部感染等[2]。该病常见病因为脑卒中,卒中急性期、恢复期该病的发生率分别为37.78%[3]、16%[4]。此外,患者出现的水电解质紊乱、营养不良以及长期留置胃管、流涎等,会导致抑郁、焦虑、自卑等心理问题[5],降低患者生存质量,延长住院时间,增加治疗费用[6-8]等。故寻找有效改善脑卒中后吞咽障碍的方法成为目前该研究领域的热点。

吞咽障碍归属于中医学“中风舌本病”“喉痹”“喑痱”等范畴,属本虚标实证,病因病机为风、火、痰、瘀、虚致脑窍蒙蔽,神不导气,咽喉开闭失司[9]。耳穴疗法作为全息疗法,汇聚了多条经脉,“耳为宗脉之所聚”,因此刺激耳穴能够对吞咽相关的神经,如舌咽、迷走神经等产生作用[10]。且耳穴贴压操作简便,方便患者持续刺激。本研究通过观察耳穴贴压联合常规吞咽康复训练对脑卒中后吞咽障碍患者的临床疗效,以期提供有效的干预措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料80例脑卒中后吞咽障碍患者来自2021年5月—2022年5月北京中医药大学厦门医院康复科病房。采用SPSS 25.0软件自动生成1~80随机数字,患者按就诊顺序依次随机分为观察组(耳穴贴压组)和对照组(常规康复训练组)各40例。其中,观察组女19例,男21例;脑出血11例,脑梗死29例;平均年龄(62.05±7.08)岁;平均病程(83.34±5.42)d。对照组女23例,男17例;脑出血18例,脑梗死22例;平均年龄(59.70±5.80)岁;平均病程(85.37±5.70)d。两组患者性别、年龄、病程和发病原因等一般资料比较,均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准 符合中风病-中经络的诊断标准[11]。

1.2.2 西医诊断标准 脑梗死诊断标准符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[12];脑出血诊断标准符合《中国脑出血诊治指南(2019)》[13]。吞咽障碍诊断标准参照《吞咽障碍的评估和治疗》[1],且藤岛一郎摄食-吞咽功能等级为2级。

1.3 纳入标准(1)符合上述诊断标准;(2)年龄50~80岁,性别不限;(3)病程1个月~半年;(4)生命征平稳,神志清楚,认知功能正常;(5)自愿参加并签署知情同意书。

1.4 排除标准(1)中风之前已有吞咽障碍者;(2)凝血功能障碍、重症感染、严重肝肾功能异常者;(3)造影剂过敏者;(4)耳部皮肤存在红肿、硬结或破溃者。

1.5 剔除标准(1)病情加重,出现严重并发症或病情迅速恶化者;(2)出现严重不良事件者;(3)未按研究设计方案执行,依从性差者;(4)临床资料不全者。

1.6 脱落标准(1)未能完成整个临床试验方案,无法判断疗效者;(2)各种原因导致无法坚持试验,主动提出退出研究者。

1.7 治疗方法参照《2016版中国脑血管病防治指南与共识(手册版)》[14],两组患者均给予调控血压、血糖、营养神经等常规治疗。

1.7.1 对照组 予常规吞咽康复训练,方案如下:吞咽技巧性及进食训练、吞咽的手法保护训练、相关器官运动及感觉的吞咽训练,每天1次,每次30 min,共治疗14 d。

1.7.2 观察组 在对照组的基础上联合耳穴贴压。选取脑干、皮质下、咽喉、舌、心。具体操作:75%乙醇严格消毒双侧耳廓2次后探测各穴位阳性反应点并标记,将王不留行籽粘在0.5 cm×0.5 cm医用胶布中央并贴于上述穴位。同一操作者以中等力度按压贴籽处约1~3 min,以患者耳部酸麻热胀放射感为度,每天3次,分别于8:00、11:00、17:00进行。每次选择单侧耳穴,先左耳后右耳,两耳交替贴压,每天更换1次,共治疗14 d。如王不留行籽脱落,则重新埋籽。操作者均经过耳穴贴压培训并考核合格。耳穴名称、定位参照《世界针灸学会联合会标准耳穴名称与定位》[15]。

1.8 观察指标

1.8.1 Rosenbek渗透-误吸量表[16](penetration-aspiration scale,PAS)评分 嘱患者进食碘佛醇雀巢米糊10 mL,在吞咽造影检查(videofluoroscopic swallowing study,VFSS)下观察,若造影剂进入喉前庭但未达声襞以下为渗透;若造影剂通过喉前庭进入到声襞以下为误吸。分数越高表示渗透-误吸的程度越严重。分别于治疗前、治疗14 d后评定。

1.8.2 血浆白蛋白 于治疗前、治疗14 d末,采集空腹静脉血5 mL进行检测。

1.8.3 临床疗效 于治疗14 d后以藤岛一郎摄食-吞咽功能等级评分为标准判定临床疗效[17]。基本痊愈:藤岛一郎摄食-吞咽功能等级评分提高≥9分;明显好转:藤岛一郎摄食-吞咽功能等级评分提高6~8分;好转:藤岛一郎摄食-吞咽功能等级评分提高3~5分;无效:藤岛一郎摄食-吞咽功能等级评分提高1~2分或无提高。愈显率=(基本痊愈例数+明显好转例数)/总例数×100%。

1.9 统计学处理应用SPSS 23.0软件进行统计分析。计量资料符合正态分布的,采用()表示,组内比较用配对t检验,组间比较用独立样本t检验;不符合正态分布的,采用M(P25,P75)表示,用非参数检验。计数资料采用频数(构成比)进行表示,用χ2检验,等级资料用非参数检验分析。P<0.05为有统计学差异。

2 结果

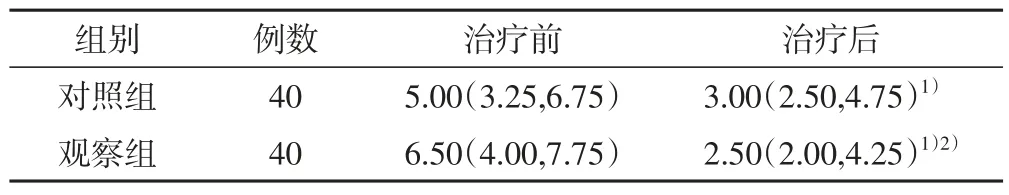

2.1 PAS评分治疗前后的比较治疗前两组患者PAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者PAS评分均较治疗前降低(P<0.05),且观察组比对照组更低(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者PAS评分比较[分,M(P25,P75)]

2.2 血浆白蛋白水平治疗前后的比较治疗前两组患者血浆白蛋白水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者血浆白蛋白水平均较治疗前提高(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后血浆白蛋白水平比较(g/L,)

表2 两组患者治疗前后血浆白蛋白水平比较(g/L,)

注:与本组治疗前比较,1)P<0.05;与对照组比较,2)P<0.05

2.3 临床疗效比较对照组、观察组的愈显率分别为42.5%、67.5%。两组患者临床疗效比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

吞咽障碍为中风患者独立死亡危险因素之一,影响患者的康复效果及生活质量。现代医学的治疗方法包括吞咽训练(通过改善食团性质、进食体位、训练吞咽动作、对吞咽相关肌群进行冷刺激)、重复经颅磁刺激[18]、生物反馈[19]、导尿管球囊扩张技术[20]等。这些方法对吞咽功能具有一定的改善作用,但存在对设备、人员要求高,治疗周期长、费用高等不足,在一定程度上影响了疾病的康复。传统医学疗法包括针灸、中药、推拿等,其中,针灸治疗吞咽障碍受指南推荐[21],在临床上使用广泛且患者接受度高。耳穴贴压是耳穴疗法中应用最广的一种治疗方法,是根据中医脏腑经络辨证理论,用胶布粘贴药丸、药籽等刺激耳廓上的阳性反应点,从而达到通经活络、调节气血、防治疾病的目的[22],且易于在临床开展。

中医认为脑卒中后吞咽障碍病位在脑,影响舌咽。患者脑窍失养,经脉不通,口咽部气机不畅,而致口咽功能失司。十二经脉中大部分经脉直接或间接与咽部相关,如手太阴肺经虽未循行过咽喉,但其经别“手太阴之正,别入渊腋少阴之前,入走肺,散之大肠,上入缺盆,循喉咙,复合阳明”。此外,冲任二脉循喉咙,络于口唇,“任脉……至咽喉,上颐,循面入目”。这些均为耳穴治疗中风后吞咽障碍提供了理论依据。

吞咽中枢位于脑干,脑卒中的损伤部位在脑,主要涉及咽和舌的功能,根据吞咽障碍的病因、病机和病位的特点及中医理论取穴原则和既往临床研究结果[23],本研究选择耳穴的脑干、皮质下、咽喉、舌、心。“心开窍于舌”,心气上通于舌,心为君主之官,为一切生命活动的主宰,对耳穴心进行刺激可益气活血,疏通舌部经络,改善舌的活动度及灵活度。吞咽口腔期需要舌进行搅拌辅助食团形成,同时需要舌头上抬及收缩将食团后移,输送至咽部,从而诱发吞咽反射,故对耳穴舌进行刺激。吞咽进入咽期时,通过喉的上抬前移带动会厌反折,牵拉环咽肌开放,当口腔内压力大于食道压力时,食团下移进入食道,对耳穴咽喉进行贴压治疗可清咽利喉、理气化痰,畅通咽部经脉,改善咽喉活动度。中风病位在脑,瘀血、痰浊等阻滞脑部经络导致经脉不畅、吞咽不利,刺激耳穴脑干、皮质下可调畅气血,调节自主神经和大脑皮层功能[24],亦有利于吞咽功能的恢复,诸穴配伍起到改善吞咽的作用。

本研究结果显示,经过治疗,两组患者PAS评分均改善,表明两种疗法均可改善中风后吞咽障碍患者吞咽功能(P<0.05),而治疗后观察组的PAS评分比对照组更低,说明观察组在改善吞咽功能方面优于对照组,且经藤岛一郎摄食-吞咽功能等级评分进行疗效评定后也证实了观察组的临床疗效优于对照组。“耳-迷走神经-内脏反射”学说[25]认为,耳针调节内脏的作用效应为通过耳穴刺激“耳迷走”点激活耳甲区迷走神经与内脏神经末梢。耳穴心位于甲腔正中凹陷处,脑干位于对耳屏尖与轮屏切迹之中点处,皮质下位于对耳屏内侧面,舌位于耳垂正面中上部,咽喉位于耳屏内侧面上1/2处,对耳甲部位的穴位进行刺激可激活孤束核,而迷走神经耳支纤维投射部位为孤束核,孤束核发出冲动,传导至延髓中部网状结构、臂旁核等部位,影响大脑产生弥散[26]。而延髓背侧区(dorsal swallow group,DSG)和腹外侧区(ventral swallow group,VSG)构成脑干吞咽中枢模式发生器,在吞咽过程中控制调节吞咽反射。所以,耳穴贴压治疗通过迷走神经的传入冲动传导至延髓孤束核(nucleus tractus solitarii,NTS)的运动前神经元,当NTS与VSG产生联系后,可兴奋吞咽的运动神经元,产生反射性吞咽动作,达到治疗效果[27]。患者吞咽功能改善后,能够安全经口进食,所以营养状况也可改善,本研究观察到两组患者治疗后血浆白蛋白水平较治疗前明显改善(P<0.05),且观察组患者由于吞咽功能改善更明显,经口进食量更多,故营养状况比对照组改善更明显,此研究结果与詹玉卿等[28]的研究一致。

综上所述,耳穴贴压可有效促进吞咽障碍患者吞咽功能的恢复,从而减少误吸,具有推广及应用价值。但是,团队未对其作用机制进行更深入的探讨,后续将通过动物实验进一步研究。