1990—2020年延边地区坡耕地的时空分布及演变特征分析

常健, 刘润霏, 金艺华

(延边大学 农学院, 吉林 延吉 133002)

0 引言

坡耕地是指坡度大于5°的耕地,是我国重要的耕地资源,对其进行合理的开发与利用对山区的农业生产和生态环境保护具有重要意义[1].目前,学者对坡耕地的研究多集中在土壤侵蚀和生态环境效应方面.例如:娄义宝等研究了土壤侵蚀对坡耕地土壤水分及入渗特性的影响[2];史冬梅等研究了土壤侵蚀因素对紫色丘陵区坡耕地耕层质量的影响[3];郭云周等研究了土壤侵蚀对坡耕地生产力的影响[4];张淑英研究了坡耕地土壤侵蚀对土壤化学性质的影响[5];罗光杰等研究了坡耕地时空动态变化对区域生态效益的影响[6];吴小扁[7]和梁增芳[8]研究了综合治理坡耕地的方法.目前,学者们对坡耕地的空间分布及其演变特征研究得较少.在相关的研究中,杨懿等[9]、聂斌斌等[10]仅探讨了环境因子对坡耕地分布的影响,王权等[11]仅探讨了坡耕地的时空演变特征及其驱动机制.由于坡耕地的变化会对生态环境和农业生产产生较大影响,因此本文基于延边地区1990—2020年4个时点的土地利用数据以及DEM数据,利用ArcGIS分析技术和土地利用转移矩阵对延边地区坡耕地的空间分布及其演变特征进行系统分析,以为延边地区坡耕地资源的合理规划和利用提供科学依据.

1 研究区概况和数据

1.1 研究区概况

延边朝鲜族自治州位于吉林省东部(127°27′E ~131°18′E、 41°59′N ~44°30′N),土地总面积为4.33万km2,其中山地占全州总面积的54.8%,高原占6.4%,谷地占13.2%,丘陵占13.3%.延边朝鲜族自治州共辖8个县级行政区,分别为延吉市、图们市、敦化市、珲春市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县.全州地貌呈山地、丘陵、盆地3个梯度,其中全州海拔500 m以下的土地面积占总土地面积的20%,海拔500~<1 000 m的土地面积占总土地面积的78%,海拔1 000~<2 000 m的土地面积占总土地面积的1.9%,海拔2 000 m以上的土地面积占总土地面积的0.19%.2020年延边地区的耕地、林地、草地、水体、人造表面的面积分别为6 409.67、34 753.63、1 184.38、257.15、642.17 km2(该数据是根据2020年的遥感数据[12]及对其进行相应的处理和计算获得的).

1.2 数据来源与处理

研究区DEM数据来源于中国科学院计算机网络信息中心的地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn),空间分辨率为30 m.1990—2020年延边地区土地利用数据(4个时点,分别为1990年、2000年、2010年、2020年)来源于Globeland30全球地理信息网站(http://www.globallandcover.com),空间分辨率为30 m.土地利用类型一般包括耕地、林地、草地、灌木地、湿地、水体、苔原、人造表面、裸地、冰川和永久积雪等10种类型,但由于在4个时点中均无灌木地和苔原,且仅在1990年和2000年的时点数据中出现了裸地、冰川和永久积雪;因此,为了便于研究,本文在4个时点数据中剔除了裸地、冰川和永久积雪的数据,并将湿地与水体结合.依据上述本文将4个时点的数据重新分类为耕地、林地、草地、水体、人造表面5类.

2 研究方法

2.1 坡耕地的提取方法

本文参考《土地利用现状调查技术规程》将延边地区的坡耕地分为3种类型: 5°~<15°的坡耕地、15°~≤25°的坡耕地以及大于25°的坡耕地.其中5°~<15°的坡耕地易发生中度水土流失,15°~≤25°的坡耕地易发生严重水土流失,大于25°的坡耕地是国家限制的开荒坡度.由于利用的源数据无法直接用于分析,因此本文对数据进行相应的处理.首先为确保数据的提取精度,在ArcGIS中将所有栅格数据统一为30 m×30 m的空间分辨率,并转换为相同的地理坐标系;其次,利用坡度工具和重分类工具对DEM图进行分析,以此获取延边地区土地的3个坡度范围(5°~<15°、 15°~≤25°、 大于25°);再次,利用重分类工具将延边地区4个时点的土地利用数据分为本文研究所需的5类土地利用类型(耕地、林地、草地、水体、人造表面);最后,利用栅格计算器工具和上述获取的数据计算延边地区4个时点的各土地利用类型的面积,并绘制这4个时点的土地利用图.

2.2 土地利用转移矩阵

由于利用土地利用转移矩阵能够准确刻画区域土地利用的结构特征和变化过程,以及了解土地利用类型内部的变化趋势,因此本文将土地利用类型面积作为转移矩阵中的向量来分析区域内的各土地利用类型的格局特征和时空演变特征[12].土地利用转移矩阵的表达式[13]为:

(1)

式中S为面积,i和j分别为研究期内初期和末期的土地利用类型,n为土地利用类型总数量,Sij为研究时间段内第i类土地利用类型向第j类土地利用类型转移的面积.

Sij的计算方法为:首先在ArcGIS中利用公式(1)分别计算已重分类的4个时点(1990年、2000年、2010年、2020年)的土地利用数据中的2个相邻时点数据的S值;其次,利用栅格转面工具将相邻时点的土地利用数据转换成面数据;再次,利用融合字段工具融合面数据中相同的土地利用类型字段;最后,利用叠加分析工具将融合后的相邻时点的土地利用面数据进行相交,由此得到相应的Sij值.

3 结果与分析

3.1 坡耕地的分布特征

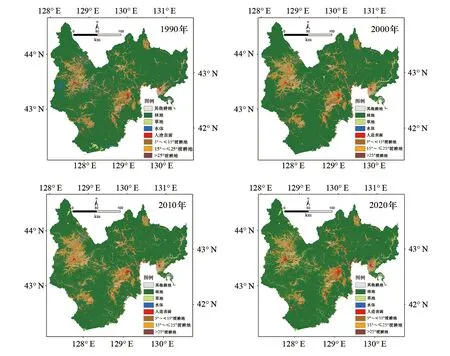

图1为延边地区各类坡耕地4个时点的分布图.由图1可以看出,延边地区的各类坡耕地均围绕城镇、河流以及道路分布,其中在研究区的西北部、中部、东部和南部分布得较少,在研究区的西部、东北部、东南部和西南部分布得较多.

图1 延边地区各类坡耕地在4个时点时的分布

3.2 坡耕地的空间转移特征

由于延边地区的坡耕地主要分布在城镇和道路周边,因此其分布演变易受到人为活动的影响.为探究延边地区坡耕地的转移特征,本文分别建立了1990—2000年、2000—2010年、2010—2020年的土地利用转移矩阵.

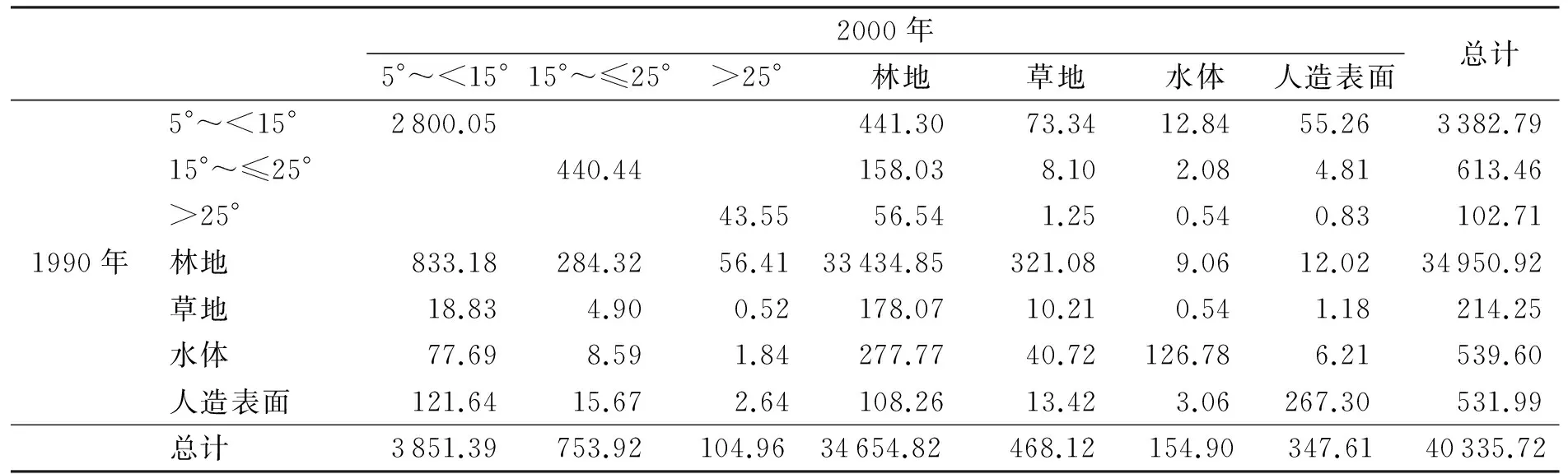

表1为1990—2000年延边地区土地利用类型的转移矩阵.由表1可以看出:1990—2000年,坡耕地的总面积增加明显(增加了610.71 km2),其中林地、草地、水体、人造表面转化为坡耕地的面积共为1 426.23 km2(林地转化为坡耕地的面积为1 173.91 km2,其他3种土地利用类型转化为坡耕地的面积共为252.32 m2);坡耕地转为林地的面积为655.87 km2.该时间段坡耕地总面积明显增加的主要原因为:一是该时间段内研究区的人口数量增加显著(由1990年的207.99万增加到2000年的220.96万[14]),进而增加了对耕地和粮食的需求;二是该时间段内我国的耕地保护政策未能有效实施,部分农民保护耕地的意识较弱,进而使得开垦坡耕地的现象较多.

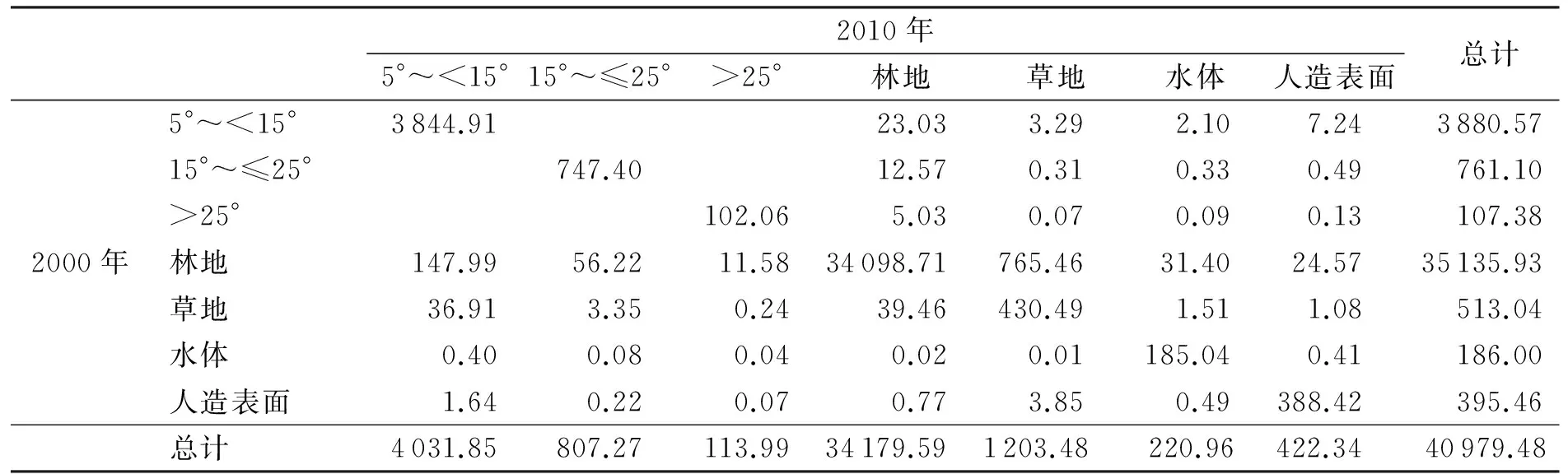

表2为2000—2010年延边地区土地利用类型的转移矩阵.由表2可以看出:2000—2010年,坡耕地的总面积仍有一定的增加(增加了204.06 km2),其中林地、草地、水体、人造表面转化为坡耕地的面积共为258.77 km2(林地转化为坡耕地的面积为215.79 km2,其他3种土地利用类型转化为坡耕地的面积共为42.95 km2);坡耕地转化为林地的面积为40.63 km2.该时间段内坡耕地总面积增加相对较少的原因为:一是该时间段内研究区的人口数量增加得相对较少(由2000年的220.96万增加到2010年的227.08万[14]),进而相对减少了对耕地和粮食的需求;二是国家在此时间实施了改造坡耕地等政策;三是农民保护耕地的意识逐渐增强.

表1 1990—2000年延边地区土地利用类型的转移矩阵 km2

表2 2000—2010年延边地区土地利用类型的转移矩阵 km2

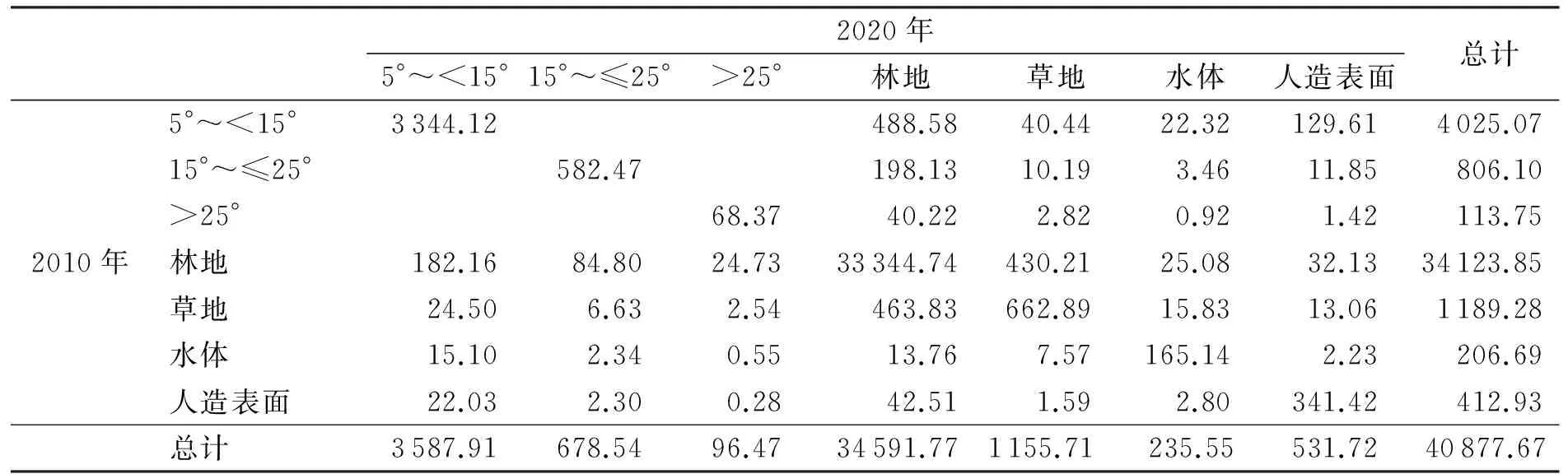

表3为2010—2020年延边地区土地利用类型的转移矩阵.从表3可以看出: 2010—2020年,坡耕地的总面积减少了582.00 km2,其中林地、草地、水体、人造表面转化为坡耕地的面积共为367.96 km2(其中林地和草地转化为坡耕地的面积分别为291.69、 33.67 km2,其他2种土地利用类型转为坡耕地的面积为42.60 km2);坡耕地转为林地、草地的总面积为780.38 km2(林地为726.93 km2、草地为53.45 km2).该时间段内坡耕地面积减少的主要原因为:一是该时间段内政府大力实施了退耕还林还草的政策;二是该时间段内研究区的人口数量减少(由2010年的227.08万减少到2020年的194.17万[14]),进而导致粮食需求减少,使得部分坡耕地处于撂荒状态后逐步转入水体和人造表面.

3.3 坡耕地的分级演变特征

由表1—表3可以看出,在4个时点数据中,坡度为5°~<15°和15°~≤25°的坡耕地分别占总坡耕地面积的85%、12%,而>25°的坡耕地仅占3%.这表明延边地区大部分坡耕地的坡度较为合理.

图2为1990—2020年延边地区各类坡耕地的动态变化图.由图2可以看出,该时间段内各类坡耕地的面积均处于动态变化之中,其中坡耕地主要转化来源大小依次为林地、草地、水体与人造表面,而转化为林地的主要来源为坡耕地(表3).

表3 2010—2020年延边地区土地利用类型的转移矩阵 km2

图2 1990—2020年延边地区各类坡耕地的动态变化

4 结论

对延边地区1990—2020年坡耕地的时空演变进行研究表明,延边地区的坡耕地与其他4类土地利用类型发生了显著的动态转移,其中坡耕地和草地面积总体呈先上升后下降的趋势,林地、水体和人造表面面积总体呈先下降后上升的趋势.引起以上变化的主要原因与研究区社会经济的发展、人口数量的变化、农业技术的进步、耕地政策的实施有关.本文研究结果可为相关部门治理规划坡耕地提供参考.今后我们将结合土壤侵蚀模型及研究区的土壤数据、气象数据等,对延边地区坡耕地的土壤侵蚀效应做进一步研究,以更好地为研究区坡耕地的治理和规划提供参考.