缓释氮肥与尿素配施对早稻产量和氮肥效率的影响

王宝档,王朝贤,董作为,陈庆梅

(1.苍南县农业农村局,浙江 苍南 317200;2.苍南县钱库镇人民政府,浙江 苍南 317200)

水稻是中国主要的粮食作物之一,稻作是典型的劳动密集型产业。特别是在南方双季稻区,为满足高产水稻需肥规律的要求,传统的氮肥施用模式通常是在基肥的基础上再追2~3次速效氮肥,该模式虽可增加水稻产量和提高氮肥利用率,但劳动强度大且成本投入较高[1]。缓/控释氮肥由于肥效期长,养分释放速率与作物的需肥规律基本吻合,可以实现一次施肥满足作物整个生育期内对养分的需求,对早稻具有增产和稳产的作用[2-3]。但也有研究表明,单纯的缓控释氮肥应用效果不佳,组配的掺混肥配合分蘖期施用速效氮肥,可显著提高水稻群体光合物质生产和产量[4-5]。因此,本研究于苍南县,在秸秆还田基础上,以传统施肥模式(尿素一基二追)为对照,研究缓控释氮肥与速效性氮肥不同比例组合一次性基施对早稻产量及其构成因素、地上部氮素累积量、氮素利用效率和氮肥偏生产力等指标的影响,以探索早稻氮肥简化施用模式,为水稻施肥技术环节简化提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2020年在温州市钱库镇仙居村(27°30′47″N,120°34′0″S)和灵溪镇和美村(27°30′31″N,120°34′8″S)进行。试验区地貌为沿海丘陵山区,气候属于中亚热带海洋性季风气候,冬夏季风交替显著。年平均气温14~18 ℃,年平均相对湿度83%,年降水量1 304~2 140 mm,年日照时数1 691~1 867 h,年太阳总辐射量4 171~4 424 MJ·m-2,年无霜期273~288 d。试验地块排灌便利,耕层土壤(0~20 cm)基本理化性状:仙居村,pH 5.68,有机质38.8 g·kg-1,全氮2.43 g·kg-1,水解性氮134.9 mg·kg-1,速效钾156.9 mg·kg-1,有效磷20.8 mg·kg-1;和美村,pH 5.95,有机质33.0 g·kg-1,全氮2.15 g·kg-1,水解性氮112.5 mg·kg-1,速效钾107.4 mg·kg-1,有效磷32.7 mg·kg-1。

2个试验地前茬作物均为连作晚稻,供试水稻品种为陵两优0516号,仙居村试验地早稻于2020年3月20日播种育苗,4月14日移栽,7月10日收获。和美村试验地早稻于3月21日播种育苗,4月23日移栽,7月15日收获。田间管理按当地常规栽培措施进行。

试验所用的肥料为,氮肥用尿素(N 46%),磷肥用过磷酸钙(P2O512%),钾肥用氯化钾(K2O 60%),缓控释肥为金华万里神农农业科技有限公司生产的33%缓控释肥(N 18%,P2O55%,K2O 10%)。

1.2 处理设计

试验共设4个处理:处理1,磷钾肥配施(PK);处理2,氮磷钾肥配施(NPK),其中氮肥全部采用普通尿素,氮肥运筹采用一基二追的常规施肥模式,即基施40%+分蘖期40%+孕穗期20%;处理3,氮肥全作基肥,80%来源于缓释肥,20%来源于尿素(T1);处理4,氮肥全做基肥,70%来源于缓释肥,30%来源于尿素(T2)。小区面积30 m2,随机区组排列,重复3次。各处理间设置塑料薄膜包裹田埂,单排单灌,避免串灌串排,试验区域外围设置保护行,各处理其他田间管理措施一致。常规施肥区氮肥(N)、磷肥(P2O5)和钾肥(K2O)施用量分别为195、67.5和75 kg·hm-2。

1.3 调查项目与方法

采用手工收获,将水稻地上部分全部移除,田间清理干净,只留下不到3 cm的作物茬子,籽粒和秸秆产量来源于整个小区。收获的同时采集有代表性植株样品,经烘干、粉碎后用于植株养分分析。利用直径5 cm不锈钢中空钻采集土壤样品,采样深度为0~20 cm,每个小区随机采3个样点,并制成混合土样盛于塑料袋带回实验室,自然风干后,用于土壤养分分析。

土壤、植株中各养分含量都按土壤农化常规分析方法测定[6]。其中有机质采用重铬酸钾容量法,水解性氮采用碱解扩散法,有效磷采用碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法,速效钾采用乙酸铵浸提-火焰光度计法,pH值采用电位法(水土比例1∶2.5);植株经硫酸-过氧化氢消煮,采用半微量蒸馏法测氮。

水稻收获指数是水稻收获时籽粒产量与地上部生物量的比值。反映了作物同化产物在籽粒和营养器官上的分配比例。

氮素内部利用率(kg·kg-1)[7]是指水稻籽粒产量与地上部吸氮量的比值。它表示水稻吸收单位氮素所获得的水稻籽粒产量。氮肥偏生产力(kg·kg-1)[8]是指单位投入的氮肥所能生产的水稻籽粒产量。

试验数据采用Excel软件进行整理和制图,并采用SAS统计软件对数据进行分析。

2 结果与分析

2.1 籽粒产量及其构成

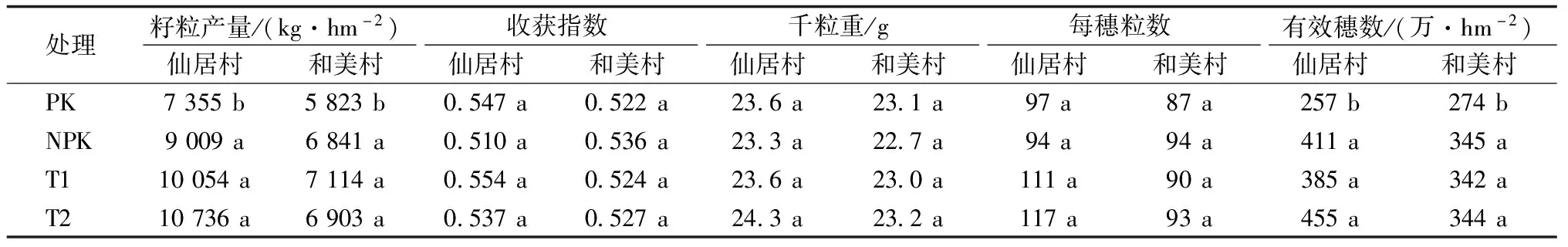

表1表明,不施氮肥(PK)处理水稻籽粒产量最低,在仙居和和美村分别为7 355和5 823 kg·hm-2;施氮肥显著提高了水稻产量,与PK处理相比,施氮(NPK)处理在仙居和和美村分别提高了22.5%和17.5%,PK处理水稻产量为NPK处理的81.6%和85.1%,说明在本试验条件下氮肥增产贡献率为18.4%和14.9%。尽管缓释肥与普通尿素配施做基肥一次施入的水稻籽粒产量与一基二追(NPK)处理的常规施肥模式没有显著差异,但略有增产。充分说明了在早稻上缓释肥与普通尿素组合一次基施能达到常规氮肥一基二追的效果,甚至更好。尽管NPK、T1和T2处理水稻有效穗数显著高于PK处理,但是3个施氮肥处理间收获指数、千粒重、穗粒数和有效穗数没有显著差异。

表1 不同施肥处理水稻陵两优0516号籽粒产量及其构成因子的表现

2.2 氮含量和吸氮量

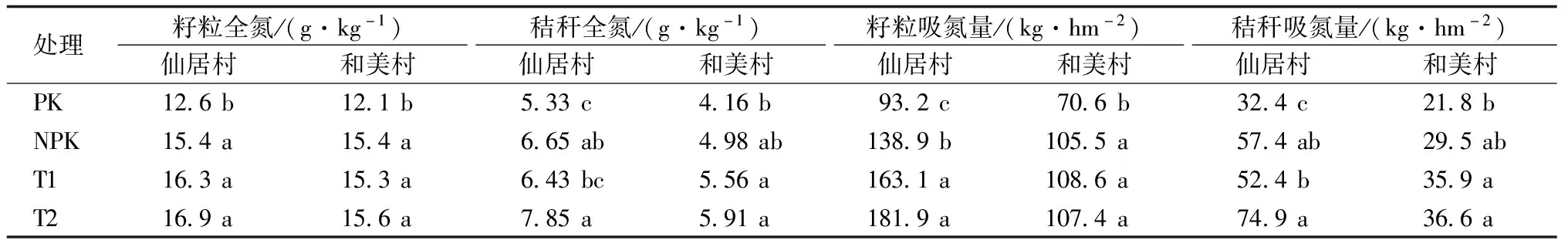

施氮肥促进了水稻对氮的吸收(表2)。在仙居和和美,不施氮肥水稻籽粒氮含量平均为12.6和12.1 g·kg-1,施氮水稻籽粒氮含量提高了22.5%~34.3%和26.3%~28.7%。无论是在和美还是在仙居,施氮肥处理间水稻籽粒氮含量没有显著差异。氮肥施用也提高了秸秆中氮含量。在仙居,T2处理的秸秆中氮含量与NPK无显著差异,却比T1高22%。而在和美,施氮肥处理间秸秆氮含量没有显著差异。

表2 不同施肥处理对水稻陵两优0516号氮含量和吸氮量的影响

与氮含量趋势相似,施氮处理水稻籽粒和秸秆吸氮量均显著高于不施氮处理,但在和美施氮肥处理间籽粒和秸秆吸氮量没有显著差异。而在仙居,T2处理籽粒和秸秆吸氮量均是最高的,其中籽粒吸氮量与T1的无显著差异,比常规施肥处理显著高31%;而秸秆吸氮量比T1高42.9%,但与NPK处理没有显著差异。说明氮肥全做基肥,70%来源于缓释肥、30%来源于尿素组合的施肥方式能提高水稻植株氮的累积量。

表2表明,在仙居和和美,水稻籽粒吸氮量占地上部总吸氮量的70.8%~75.7%和74.6%~78.1%,说明水稻吸收的氮绝大部分被储存在籽粒中,而秸秆中氮累积量只占地上部吸氮量的20%~30%。秸秆还田只能将水稻氮吸收总量的不到30%归还到土壤中,70%以上吸收的氮素收获后随籽粒被带走。

2.3 氮素内部效率

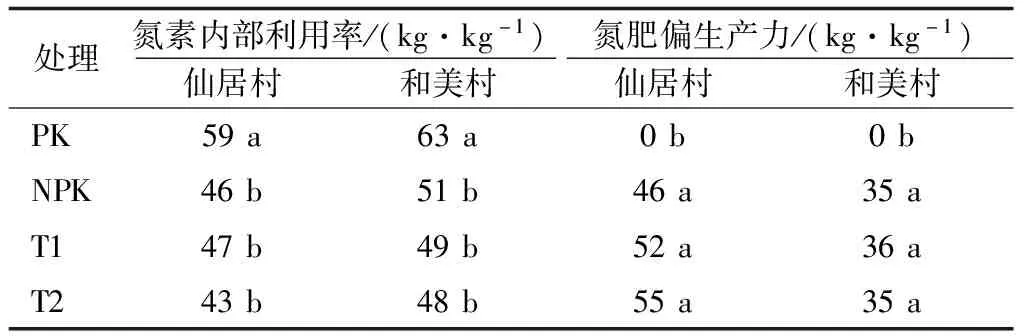

不施氮肥处理水稻氮素内部利用率显著高于施氮肥处理的(表3)。而施氮肥处理间氮素内部效率没有显著差异。在不施氮肥条件下,仙居和和美水稻每吸收1 kg氮素分别可以生产59和63 kg籽粒,施氮肥后降低到平均45.3和49.3 kg。在施氮肥条件下每生产100 kg籽粒,两地区水稻平均需要吸收氮2.11 kg。

表3 不同施肥处理对水稻陵两优0516号氮素内部效率和氮肥偏生产力的影响

无论在仙居还是在和美,施氮肥处理间氮肥偏生产力没有显著差异。每施1 kg氮肥,分别可以生产水稻籽粒51和35 kg。说明每生产100 kg籽粒,两地区平均需要施氮2.4 kg。

3 小结与讨论

在本试验条件下,缓控释肥料与普通尿素组合一次性基施,因较好满足了早稻整个生育期对氮素需求,达到了与常规分次施氮肥相似的效果。根据生产实际,基于秸秆还田基础上,推荐施用70%的缓控释尿素、配施30%的普通尿素一次基施的施肥方法,普通尿素提供作物生长前期的氮素营养,释控释尿素提供中后期氮素营养,既能满足早稻生长对氮素养分的需求,又可降低全部施用缓释尿素带来的成本难题。