辽宁省耕地多功能演变及其价值响应研究

谷国政,宋 戈

(东北大学文法学院,辽宁 沈阳 110169)

1 引言

耕地资源为人类生存和发展提供基础物质保障,承载着食物生产、社会稳定、乡村发展、农耕文明以及生态保育等重要功能,是区域高质量发展的基础性资源和战略性条件[1-2]。根据“土地利用行为理论”分析,土地系统发展方向主要取决于人的直接利用行为,而由其资源特性诱致下的不合理利用及生态环境问题又将深刻影响经济社会发展[3]。耕地利用方式、强度、功能及价值的演变折射了中国乡村地区“人地”关系的动态变化,这也是对农业、农村和农民发展现状及现实问题的一种侧面反映。然而,随着城乡融合战略的深入推进,城乡经济社会高速发展背景下区域空间结构与产业结构重构驱动土地、劳动力、资本、技术、数据等要素产生适应性调整和改变,城镇发展、农业生产和生态保护的空间竞争愈发强烈。城乡关系转型重塑与城市蔓延引发了耕地非农化、非粮化、粗放化、边际化、逆集约化[4]等问题。相应的,耕地资源的稀缺性日益凸显,公众对耕地资源的需求变化推动耕地功能从单一生产功能向生产、生活和生态功能发展。同时,不同区域耕地功能在提供农业生产场所、保障农民生活资料、调节农村生态环境等方面存在差异,依据耕地多功能利用过程中的价值表现合理配置耕地资源,对于平衡经济社会发展的空间竞争需求具有积极意义,由此,耕地价值被拓展为衡量耕地“三生”功能的重要标准[5]。中共二十大报告提出“全方位夯实粮食安全根基,全面落实粮食安全党政同责,牢牢守住十八亿亩耕地红线”,为严守耕地红线、保障国家粮食安全指明了方向。但结合上述耕地保护面临的新形势、新问题来看,仅通过数量保护与质量提升难以应对耕地保护的重大难题,更难以全面构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局[6]。对此,如何基于耕地多功能融合及其价值增益的协同管理,以推进耕地资源保护与可持续利用值得深入研究和思考。

近年来,理论界围绕耕地功能与价值研究等取得有益成果。在耕地功能方面,主要集中在内涵辨析[1,3]、理论框架[7-8]、指标构建[9-10]、模式识别[11]、功能评价[2,12]及权衡/协同关系[13]、管理策略[14]等;在耕地价值方面,主要关注价值重建[15]、影响因素[5,16]、核算体系[17]及方法[18-19]、功能价值感知[20]等。耕地多功能时空分异特征及功能间互作规律、耕地资源价值分布及影响因素等总体态势已然揭示[2,5,12-13,16],为新时期耕地保护研究奠定基础。众多研究认为耕地价值源于其自身功能,耕地资源的多功能性决定其多元化价值趋向[7,14,20]。耕地功能研究实现了从单一生产功能向生产功能、生态功能、社会功能等演进[15],耕地价值也形成了基于经济价值、社会保障价值和生态价值的内涵体系[17],为耕地功能测度与价值核算提供了理论基础[20]。但是,耕地多功能演变与耕地价值响应研究尚处于探索阶段,已有成果对耕地功能与价值之间响应关系的理论阐释较弱,亟需开展典型区域耕地功能与价值的动态变化研究。同时,由国际全球环境变化研究科学机构IGBP和IHDP共同发起的全球土地计划(GLP)提出将“土地多功能性”作为社会经济—自然生态耦合研究的基础框架,并倡议推进该领域研究以科学系统地认知人类—资源环境耦合系统的变化机理与互馈机制,对于促进生态环境治理、实现资源永续利用具有积极意义[21]。因此,耕地功能与价值之间具有哪些关联?其理论依据是什么?耕地多功能演变究竟如何影响其价值变化?这些问题亟需回答。

辽宁省是东北地区沿海经济大省和农业大省,具备发展耕地多功能融合与复合价值增益的先行条件。但随着新型城镇化进程加快,全省优质耕地流失、质量退化、生态安全风险加剧,为粮食可持续生产带来威胁。而辽宁省作为粮食主产区,更应充分考虑耕地资源稀缺性,通过耕地多功能利用发挥其复合价值,推进区域土地资源优化配置。基于前述现实背景及相关研究,本文以辽宁省作为典型研究区域,尝试从理论视角辨析耕地功能与价值的内在关联,并对耕地多功能演变特征及“经济—社会—生态”价值响应过程进行实证分析,以期为深化新时期耕地保护转型、完善耕地保护补偿机制提供支撑。

2 耕地功能与价值的关联与响应

耕地利用系统作为典型的半自然—半人工生态系统,关联着社会、经济、生态等多个子系统,承载或孕育的粮食生产、经济产出、生活保障、生态维持等功能价值具有共生性,本质上是耕地自身及其外部因素耦合互馈形成的综合能力[1,13]。依据耕地资源“二维要素—三重功能—多元价值”认知系统[22]进行审视,立地、社会、经济、生产、生态等不同维度的要素是耕地资源的基础,这些要素以特定比例、分层次耦合形成具有一定秩序的结构序列[23],并伴随着不同的产品产出及功能服务,这是耕地资源保持系统性、整体性、协同性且具有特定功能和价值的内在根据(图1)。

图1 耕地功能与价值的内在关联Fig.1 Internal relations between cultivated land function and its value

从耕地功能与价值的内在关联来看,生产功能是由耕地的本质属性产生,生态功能源于耕地的固有属性,而生活功能依赖于耕地的一般属性,耕地多重属性的内在关联决定其功能之间的隶属关系,最终表现为权衡/协同的减损或增益效应。同时,耕地价值主要源自其稀缺性、有用性和需求性,是居于耕地保护外部效益核心、难以进行市场交易却又客观存在的价值[24]。耕地功能和价值是耕地利用形态、人类需求及耕地产出(产品与服务)的重要纽带,二者之间的响应将深刻影响耕地资源、资产、资本价值实现。

耕地资源内部要素与结构的层次关系不断演化,导致其功能与价值产生相互依赖、彼此制约的叠加态势。一方面,耕地功能供需受社会基础、制度环境、市场机制、人类福祉和生物物理过程控制,持续推动不同功能在空间层面呈现此消彼长的动态性变化,使得耕地功能与价值保持并存且具有空间集聚性分布规律的状态;另一方面,耕地价值关联耕地资源属性,是协调耕地自然条件、质量建设、产能提升与环境要素关系等可持续利用目标层面的内在基础,加之联合生产不断内化耕地规模化利用、集约化利用的可持续性,进而使得耕地功能与价值存在一定的耦合协调特征。可见,耕地功能与价值的耦合互馈可以有效反映耕地系统内部物质、能量、信息交换的结果及外部效益。例如,在耕地利用实践中,无论城镇化快速发展地区还是生态脆弱地区,不同程度的土地利用变化均会影响其地表属性特征,一旦耕地利用强度逼近资源环境本底,耕地功能供需失衡容易引发耕地价值不协调、不匹配、不平衡等问题,进而产生耕地细碎化、“非农化”“非粮化”、农田生态系统退化和环境成本外部化等威胁耕地安全的一系列现实问题。因此,耕地功能对耕地价值的影响是直接性的,价值对功能的反馈是间接性的,而且两者之间存在一对一、一对多和多对多等多维互动过程,总体呈现出一种叠加性、连续性、耦合性且非对称的循环响应路径(图2)。

图2 耕地功能与价值响应关系Fig.2 Response relationship between cultivated land function and its value

综观耕地功能与价值的内在关联,结合二者响应关系的理论意涵,特定的效用或功能是相对应关联价值的重要源泉,价值则是功能的外在表现,即耕地功能决定其价值,而价值大小取决于各项功能的实现水平。总之,耕地利用系统的构成要素、内源结构、多重功能等在不同尺度间的时空转换及耦合互馈共同塑造了耕地价值特征,表现出一定的顺序性、阶段性、周期性不平衡等特点。对此,耕地资源作为农业生产的基本物质条件,对区域经济社会转型以及高质量发展既有直接支撑作用又有间接支撑作用,揭示耕地功能演变对价值影响过程,阐明二者之间的作用关系,有益于完善耕地资源价值体系、深化新时期耕地保护的体制机制。

3 数据来源与研究方法

3.1 研究区概况

辽宁省位于东北地区南部,全省共辖14个地级市,分别是沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛。2020年,辽宁省乡村人口为2 235.5万人,占全省总人口的52.91%,耕地面积为496.81万hm2,占全省土地总面积的33.43%,其中80%耕地资源分布于辽中平原区和辽西北低山丘陵的河谷地带。2020年全省粮食产量为2 338.8万t,粮食播种面积为352.72万hm2,水稻播种面积为52.04万hm2,小麦播种面积为0.31万hm2,玉米播种面积为269.93万hm2,是中国粮食主产区之一,对保障国家粮食安全发挥着“压舱石”作用。此外,2020年全省农业产值为1 912亿元,占第一产业产值的43.77%,第一产业从业人员为711.8万人,占总就业人员的31.49%①数据来源于《辽宁省统计年鉴(2020)》,https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjxx/xxcx/tjnj/otherpages/2021/indexch.htm。。

3.2 数据来源

本文使用的数据来源于2005年、2010年、2015年和2020年《全国农产品成本收益资料汇编》、《辽宁省统计年鉴》与各地市统计年鉴,以及2004年、2009年、2014年和2019年辽宁省各地市国民经济和社会发展统计公报。其中,农业补贴、粮食市场价格、城乡居民社会养老保险等数据来自辽宁省及各地市相关职能部门在网上公开公布的政策文件与统计资料。

3.3 研究方法

3.3.1 评价指标体系及权重确定

基于耕地功能与价值关联的理论分析,结合相关文献[2,7,9,11]和辽宁省耕地资源利用现状,遵循系统性、代表性、合理性和可行性相统一原则,本文构建了耕地多功能评价指标体系(3项主导类型、12项指标层),采用极值标准化与熵权法确定各指标的客观权重,具体见表1。

表1 耕地多功能评价指标体系Tab.1 Evaluation system of cultivated land multifunction

(1)生产功能。主要包括耕地垦殖率、粮食单产、人均粮食保证率和地均种植业总产值等评价指标。

(2)生活功能。主要包括人均耕地面积、农户最低生活保障水平、种植业从业比重和农业机械化水平等评价指标。其中农户最低生活保障水平[12,25]计算公式如下:

式(1)中:SSg是g市的耕地社会保障价值;P1是农村人口数量;G是各市域最低生活保障标准;R1是农村人均支配收入;R2是城镇人均可支配收入。

(3)生态功能。主要包括地均化肥投施强度、地均农药投施强度、耕地自然固碳能力和农田系统生境质量等评价指标。其中,耕地自然固碳能力[26]计算公式为:

式(2)中:Ac为耕地自然固碳能力;Aci为农作物i的碳吸收量;Cpi为农作物i的含碳率;Yi为农作物i的经济产量;Wi为农作物i的水分系数;Hi为农作物i的经济系数;Ri为农作物i的根冠比;m为研究区主要作物类型数目(m=5)。各种农作物固碳量的计算参数[27]详见表2,辽宁省油料作物类型主要为花生,占比达到89.5%,所以油料的含碳率、水分系数、经济系数以及根冠比均以花生作为替代。

表2 农作物固碳量计算参数Tab.2 Calculation parameters of crop carbon sequestration

参考相关研究中的农作物种类多样性计算方法[1,12],结合辽宁省农作物种植实际情况,挑选粮食作物、经济作物、蔬菜作物及瓜类作物进行农田系统生境质量的测算。

式(3)中:Sim为农田系统生境质量系数;Pi为第i类农作物播种面积占农作物总播种面积的比重;i为农作物类型;n为农作物类型数。

3.3.2 评价模型

(1)耕地多功能指数计算。功能评价的计算公式:

式(4)中:Fi为不同维度耕地多功能指数;Wij为第i个评价指标的权重;T′ij为i指标中第j个归一化后的数值。

(2)耕地价值核算。耕地综合价值(V)是经济价值(Ve1)、社会价值(Vs)和生态价值(Ve2)三者的加和,计算公式如下:

耕地的经济价值指耕地利用过程中以农产品收入减掉其生产周期中所有投入成本得到的净收益[28]。计算公式如下:

式(6)中:Ve1为耕地经济价值;a为耕地的年均纯收益(主要包括水稻、小麦、玉米、大豆、番薯);r为耕地的收益还原率。耕地的收益还原率是指将耕地的纯收益还原成耕地经济价值的比率,其本质是资本投资的未来收益贴现到现在市场情况下的资本总价值,安全利率为1年期银行存款利率,即1.5%。

耕地的社会价值是指耕地利用的直接性生产功能维持农民生存生活、保障国家粮食安全以及社会稳定等方面的外部价值[5,14,16],主要由社会保障价值与社会稳定价值构成。计算公式如下:

式(7)—式(9)中:Vs为耕地社会价值;Va为单位面积耕地的社会保障价值;Vb为单位面积耕地的社会稳定价值;Va1为单位面积耕地的生活保障价值;Va2为单位面积耕地的就业保障价值;Y1为政府提供的城镇居民养老保险金;Y2为政府提供的农村居民养老保险金;S为人均耕地面积;I1为农民人均可支配收入;I2为城镇居民人均可支配收入;U政府提供的城镇居民失业保险金;Vb为单位耕地社会安全价值;Qi为i种农产品年总产量;Pi为i种农产品的平均单价;A为区域耕地面积。

耕地生态价值是指耕地资源及所依附环境构成的耕地生态系统承载的气候调节、水土保持、净化环境、优化生境以及维持生物多样性等多方面价值[29-30],采用生态价值当量系数法计算耕地的生态价值。计算公式如下:

式(10)中:Ve2为耕地生态价值;Ea为1单位生物当量因子的价值量;F为单位面积当量因子;r为主要农作物种类;Pi为第i种农作物的平均价格;qi为第i种农作物面积单产;ai为第i种农作物播种面积;A为总面积。

3.3.3 敏感度分析

为分析耕地功能对价值的影响作用,借鉴敏感度分析模型[31],计算公式如下:

式(11)中:δf为辽宁省14地市耕地功能对其价值变化的敏感程度,δp、δl、δe为耕地生产功能、生活功能和生态功能的敏感系数,分别用Ve1-Fp、Vs-Fl、Ve2-Fe表示;Vt和Vt+1分别为研究基期和末期的耕地价值;Ft和Ft+1分别为该时期内14地市基期和末期的耕地多功能指数。若δ<0,表明耕地价值与耕地功能呈反向变化,耕地价值与功能不存在响应关系;若δ>0,表明耕地价值与耕地功能呈正向变化,耕地价值与功能存在响应关系,且δ值越大响应程度越高,即耕地功能的较小变化造成其价值的较大波动,具体划分见表3。

表3 敏感度划分标准Tab.3 Sensitivity classification standard

4 结果分析

4.1 耕地多功能演变特征

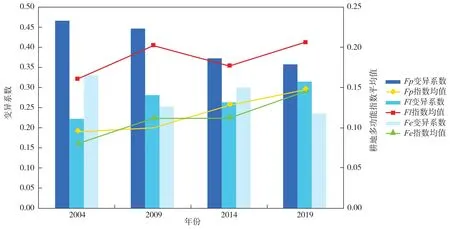

从时序上来看,2004—2019年,辽宁省耕地生产功能指数(Fp)有所上升(图3)。朝阳、本溪、抚顺增幅较大,其功能指数分别从0.070 6增至0.171 9、0.027 8增至0.059 3、0.040 6增至0.085 8;大连、丹东、营口、阜新、辽阳等增幅均超过50%;沈阳增幅最小,仅增加19.61%。空间层面上呈现北高南低趋势,高值区与较高值区集中在辽北区域,表现出空间扩展态势;中值区长期聚集在辽中区域,呈现“俱乐部收敛”特征;低值区与较低值区分列辽东、辽西两侧(图4)。主要得益于辽宁省各地区耕地复种指数、粮食单产及农业产业效益得到不同程度提高,而西部低山丘陵区的耕地面积虽有所增加,但该区域的生态脆弱性较高且耕地质量较差。此外,沈阳、大连、盘锦、阜新等地存在耕地收缩现象。

2004—2019年,辽宁省耕地生活功能指数(Fl)有所提升(图3),但增幅较小。朝阳、大连增幅均超过50%,其功能指数分别从0.192 5增至0.325 3、0.192 5增至0.295 9;沈阳、本溪、丹东、锦州、盘锦、葫芦岛增幅趋同,处在20%~30%之间;阜新、抚顺有式微下降,降幅为3.6%和6.8%。空间层面上呈现由“南北高、东西低”转变为“南北西高、东低”格局特征,高值区自辽北逐步扩散外围区域,最终散列南、北、西三侧;低值区与较低值区始终集中在辽东区域。其中,2009—2014年的耕地生活功能衰退明显,除朝阳和葫芦岛之外,其他12地市均出现不同程度降低(图4)。主要由于辽宁省东部、西部多为丘陵,耕地破碎化程度高且年平均降水量少,中部下辽河平原的农业生产自然条件与耕地利用的匹配程度相对较高,永久基本农田集中分布于此,而且各地农村社会保障水平、农业机械化程度不断提高,部分地区农业劳动力梯度析出等。

图3 2004—2019年辽宁省耕地多功能指数均值与变异系数Fig.3 Average value and variation coefficient of cultivated land multifunction index in Liaoning Province from 2004 to 2019

图4 2004—2019年辽宁省耕地多功能演变格局Fig.4 Evolution pattern of cultivated land multifunction in Liaoning Province from 2004 to 2019

2004—2019年,辽宁省耕地生态功能指数(Fe)显著上升(图3)。营口、大连、辽阳、朝阳增幅较大,其功能指数分别从0.040 7增至0.119 1、0.043 8增至0.112 9、0.055 2增至0.131 2、0.080 3增至0.164 1;沈阳、鞍山、抚顺、葫芦岛增幅处于60%~70%之间;铁岭增幅最小且为52.9%。空间层面上呈现“西北高、东南低”趋势,高值区与较高值区聚集辽北、辽西区域,具有“扩散—收敛—再扩散”态势;低值区与较低值区转移至辽中南、辽东区域。其中,2009—2014年,大连、鞍山、本溪、锦州、营口、葫芦岛的耕地生态功能出现衰退,但降幅未超过20%。此外,从耕地多功能指数的变异系数来看,各功能的变异系数均处于0~0.5区间,属于中等变异,并且总体呈现下降趋势,表明辽宁省耕地多功能间的空间差异在逐年缩小;而且耕地生产功能与生态功能指数的平均值出现交替上升现象,说明耕地多功能在协同增益(图4)。主要是近年来辽宁省各地区的化肥农药减施增效技术覆盖面日益扩展,以及高标准农田建设、全域土地综合整治等项目实施,不断推进“山水林田湖草沙”一体化保护和修复,为农田生物多样性保护创造了有利条件,例如丹东等地实施了新一轮退耕还林措施。

4.2 耕地价值演变特征

2004—2019年,辽宁省耕地价值呈总体上升趋势(图5),耕地社会价值占比最多且变化幅度最大,耕地经济价值次之,耕地生态价值最小。具体来看,地均经济价值方面,各节点年份平均值分别为5.81万元/hm2、8.58万元/hm2、10.76万元/hm2、11.44万元/hm2,2004年高于平均值的地市为沈阳、大连、鞍山、锦州、营口和盘锦;其中大连最高,阜新最低(图6)。与2004年相比,2009年整体上升47.9%,年变化率为9.59%;2014年高于平均值的地市为沈阳、大连、鞍山、抚顺、锦州、辽阳和朝阳;2019年地均经济价值最大是沈阳,最小为阜新,这与水田和旱地的空间分布有关。2004—2019年,葫芦岛地均经济价值的增幅明显,由5.21万元/hm2增至11.27万元/hm2。主要是研究期内葫芦岛耕地面积有所增加,粮食生产支持政策实施与农业基础设施建设等促进了农业产值与粮食产量的增长。

图5 2004—2019年辽宁省耕地价值均值与变异系数Fig.5 Average value and variation coefficient of cultivated land value in Liaoning Province from 2004 to 2019

地均社会价值方面,各节点年份平均值分别为105.81万元/hm2、156.58万元/hm2、139.19万元/hm2、144.49万元/hm2,2004年高值集中分布在大连、营口、鞍山和丹东等辽南地区,低值主要分布在朝阳、阜新和锦州等辽西地区,与朝阳的建平、朝阳县以及阜新的彰武、蒙古族自治县等耕地转为建设用地有关;大连最高,阜新最小。2004—2009年上升幅度为47.9%,高低值镶嵌分布于辽南与辽西地区;2014年上升幅度略有下降,变化率为17.39%;2019年最大值为营口,最小值为阜新。2004—2019年间地均社会价值先增后降再增加,呈“N”型变化趋势(图5—图6),主要受不同时期城镇空间扩张占用耕地的影响,即与各地区的城镇化发展进程一致。其中,变化幅度最大的是朝阳,由65.62万元/hm2增至129.26万元/hm2,与朝阳部分地区的林地与水域转为耕地有关,而且该地区建设用地规模及扩张速度也较低;铁岭增幅最小,由79.59万元/hm2增至86.88万元/hm2。

图6 2004—2019年辽宁省耕地价值变化态势Fig.6 Evolution pattern of cultivated land value in Liaoning Province from 2004 to 2019

地均生态价值方面,各节点年份平均值分别为4.58万元/hm2、6.79万元/hm2、9.60万元/hm2、11.76万元/hm2,2004年高于平均值的地市为沈阳、锦州、辽阳、盘锦和铁岭,2009年、2014年和2019年均集中在沈阳、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦和铁岭。与2004年相比,2009年除朝阳降低0.42万元/hm2外,其他地市均呈现增长态势(图6);2014年高值分布在辽中地区,低值主要在辽东地区;2019年最大值为沈阳,最小值为本溪,这与辽中地区耕地地势平缓、水田集中有关。2004—2019年,地均生态价值每年涨幅10%,变化幅度最大的是朝阳,由1.65万元/hm2增至8.01万元/hm2,该地区具有一定的耕地后备资源,大连变化幅度最小且年均变化率为14.4%。此外,从耕地价值平均值的变异系数来看(图5),各类价值的变异系数均处于0~1之间的中等变异层级,耕地生态价值的变异系数始终高于0.5,但总体上呈逐年下降趋势,表明辽宁省耕地价值间的内部差异在缩小;而且除社会价值有所波动之外,其他两类价值的平均值缓慢上升,说明耕地复合价值在协同增益(图6)。主要是近15年辽宁省各地市的耕地利用动态变化不一,下辽河平原及经济发达地区的耕地利用变化相对剧烈,引发耕地的自然质量条件、集中连片程度、基础设施等立地环境条件产生适应性变化,同时也表明气候变化趋势、经济社会转型升级、土地利用结构转变以及农业人口转移等将深刻影响耕地价值演变。总之,由于耕地价值概念内涵缺乏共识、价值体系及认知途径不够完整,耕地价值体系残缺或将无形中压缩农用地转为建设用地的综合成本,抑制耕地保护中政策激励—规制约束背景下的规划引导和市场机制作用,进而导致大量优质耕地被占用。

4.3 耕地功能与价值的响应分析

从上述分析可见,辽宁省耕地价值与耕地功能的演变趋势接近,一定程度说明耕地功能演变仍是制约其价值变化的客观基础,即二者之间存在响应关系。从图7可以看出,2004—2019年,耕地经济价值对生产功能的响应程度较高,全省14地市均为敏感区域,丹东、铁岭、阜新、葫芦岛为高度敏感区域,中度及以上的敏感区域占比64.29%(图8)。其中,2004—2009年,高度敏感区域较多且集中在沈阳、锦州、抚顺、辽阳、丹东;轻度、中度及较高敏感区域集中在辽中和辽东地区;无敏感区域分布在葫芦岛、朝阳、阜新、铁岭。2009—2014年,全省有7个低度敏感区域与6个较低敏感区域,仅葫芦岛为无敏感区域,该时期未出现中度敏感及以上的区域。2014—2019年,低度敏感区域较多,占比为57.14%;无敏感区域分布在大连、盘锦、辽阳、本溪、抚顺;较低敏感及以上的区域仅分布在铁岭。近年来辽宁省农业科技推广促进农业现代化工程建设,土地流转推动耕地规模化和集约化利用,粮食播种面积、粮食产量和农业产值稳定提升,从而使得耕地经济价值对耕地生产功能保持积极的响应关系。

2004—2019年,耕地社会价值对生活功能的响应程度较低,全省有9个地市为低度敏感区域,大连、阜新、抚顺为无敏感区域,锦州为较低敏感区域,仅辽阳是较高敏感区域(图7)。其中,2004—2009年,低度敏感区域占比达78.57%(图8);较低敏感区域分布在锦州、抚顺,仅阜新为高度敏感区域。2009—2014年,低度敏感区域占比为71.43%;葫芦岛、锦州、辽阳均为无敏感区域,高度敏感区域仅分布在朝阳。2014—2019年,无敏感区域占比为64.29%,大连、沈阳、铁岭、抚顺、辽阳均为无敏感区域,该阶段未出现较低敏感及以上的区域。近年来辽宁省耕地要素投入水平增强、农业机械化水平提升,对农业劳动力产生一定的替代效应,单位面积投入带来的综合收益具有显著的扩散效应,导致耕地社会价值对生活功能形成消极的响应关系。

2004—2019年,耕地生态价值对生态功能的响应程度一般,全省有10个地市为低度敏感区域,朝阳、阜新、抚顺为较低敏感区域,高度敏感区域仅分布在本溪(图7)。其中,2004—2009年,低度敏感区域占比高达85.71%(图8);本溪为高度敏感区域,朝阳为无敏感区域。2009—2014年,中度敏感及以上的区域占比为50%;朝阳、盘锦、丹东为高度敏感区域,沈阳、阜新、抚顺为较高敏感区域;大连、葫芦岛为低度敏感区域,仅辽阳为中度敏感区域。2014—2019年,低度敏感区域仍高居85.71%;葫芦岛为较低敏感区域,盘锦为无敏感区域。近年来辽宁省水田减少、旱地增加,加剧了部分地区“水土气热”条件的不匹配,农业劳动力禀赋关联约束和化肥农药不合理利用,对区域农田生态系统造成负面效应,进而使得耕地生态价值对生态功能保持一定的响应关系。

图7 2004—2019年辽宁省耕地功能与价值的时空响应Fig.7 Spatial-temporal response of cultivated land multifunction and its value in Liaoning Province from 2004 to 2019

图8 2004—2019年辽宁省耕地功能与价值响应的敏感区域占比Fig.8 Proportion of sensitive areas of cultivated land function and value response in Liaoning Province from 2004 to 2019

综合来看,耕地功能演变与价值响应的敏感区域数量、空间集聚特征及其敏感程度总体呈现动态变化趋势,不同时期的各类价值对功能的响应存在明显分化现象,因此,实施区域耕地多功能管理是保障耕地复合价值显化的关键举措。总之,在新型城镇化、生态文明建设、东北全面振兴背景下,辽宁省耕地数量、质量、生态、安全状况及其利用方式与空间结构均发生变化,耕地利用强度、规模化与集约化程度、耕地综合产能等不断提高,促进了耕地多功能提升及复合价值增益,并引致耕地功能与价值之间产生内在响应。但不可忽视经济比较效益与机会成本驱动下的林地、草地、水域向耕地转移之后再转为城镇建设或工业用地等,逐渐形成建设用地蔓延扩张的惯性路径依赖,并成为阻抑耕地功能及其价值协同发展的重要因素。可见,耕地功能与价值之间存在着特定关联,但并非是同增同减的线性响应,而是形成了包含正向与负向在内的耦合互馈过程,即在时间序列上表现为耦合效应的非线性动态变化,在空间层面上呈现出周期波动的非均衡特征。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文以辽宁省作为典型研究区,基于2004—2019年全省14个地市的相关统计数据,构建耕地多功能评价及其价值核算的指标体系,揭示了耕地生产功能、生活功能、生态功能的演变特征,测算了辽宁省各地市耕地价值,阐明了耕地多功能演变及“经济—社会—生态”价值响应关系,主要结论如下:

(1)2004—2019年,全省耕地多功能演变具有显著的空间分异特征,呈“北高南低、东西一致”态势,其中耕地生态功能提升最大,耕地生产功能次之,耕地生活功能增幅最小。可见,研究区化肥农药零增长、减量化专项活动的实施成效对耕地生态功能增长具有较强推动作用。

(2)2004—2019年,各地市耕地价值呈整体上升趋势,综合价值的平均值为153.846 8万元/hm2。其中,耕地社会价值最大,平均值为136.514 8万元/hm2,总体呈“N”型变化态势;耕地经济价值次之,平均值为9.149 1万元/hm2;耕地生态价值最小,平均值为8.182 9万元/hm2,但变化幅度较大。以社会价值为主导的耕地价值体系构成凸显出耕地资源的农民生计保障和社会稳定作用,也侧面反映了惠农支农政策的稳定性和连续性。

(3)耕地功能与价值存在一定的响应关系,总体表现出伴随时间发展的阶段性变化与空间分异的非均衡性特征。其中,研究区耕地生产功能与耕地经济价值具有积极的响应关系,耕地生活功能与耕地社会价值具有消极的响应关系,耕地生态功能与耕地生态价值的响应程度处于一般水平。由此说明基于耕地多功能供需差异的统筹调控将深刻影响耕地复合价值实现及其协同发展,各地市应进一步加强耕地保护与质量建设以显化其功能及价值。

5.2 讨论

在当前已有研究的基础上进一步探析耕地利用系统内部要素聚合、结构均衡、功能协调、价值稳定的过程规律及主控因素,对区域耕地资源优化调控具有积极意义。本文基于耕地功能与价值关联的理论分析,从二者“解耦”视角初步分析了耕地功能与价值的响应关系,对丰富和发展耕地资源功能—价值互馈研究或具有一定实践价值。同时,耕地承载着重要的社会价值,但是由于耕地价值内涵认知不足、价值体系缺位、非市场价值与耕保“外部性”孱弱等因素,在比较利益驱动下,容易弱化农民种粮成本、惠农补贴、综合收益与相关主体保护行为的协同性,如何有效遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”问题成为当务之急。因此,在耕地功能与价值研究的基础上,探索信息、物质、能量耦合互馈下耕地功能—价值之间的复杂关系及响应机理,深入揭示耕地多功能影响价值的关键过程与驱动机理,阐释耕地多功能形态因素对区域耕地价值影响以及与经济社会高质量发展之间的响应适应研究应成为近期关注的方向。例如,统筹考虑不同外部条件下耕地利用过程的投入/产出、结构形态、功能强弱变化及价值演替等因素,强化耕地利用系统要素共享、结构联动、功能融合与价值增益,推进高标准农田建设、优质粮食工程、大豆振兴计划、绿色种养循环农业试点、秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用等高效实施,有助于落实耕地保护政策、增强农民的可持续增收能力。此外,考虑到耕地系统内部要素、结构、功能与价值关联具有高度复杂性和多维性,不同功能与价值的互作强度、方向和速率存在差异。本文主要基于定量研究视角下的关联规则分析了耕地功能与价值之间的关系,后续研究将进一步使用回归分析等方法等揭示其驱动因素及互馈机制。