高地温地下工程支护混凝土研究现状及进展

范利丹,徐峰,余永强*,张纪云,孙亮,杨蒙

(1.河南理工大学土木工程学院,焦作 454000;2.河南省地下空间开发及诱发灾变防治国际联合实验室,焦作 454000)

基于隧道和地下工程开挖深度的不断增加[1],研究人员面临着一个严峻的问题——高地温(又称高岩温,通常将环境温度超过28 ℃定义为高地温[2]),引起该现象的热源主要有地球的火山岩浆集中处的地热和放射性元素的裂变热,以及地下热水等[3-4]。目前多数地下工程采用喷射混凝土进行衬砌支护,高地温使得混凝土成型时的微观结构在均匀性、密实性等方面存在欠缺,并导致其力学性能和耐久性不足。由于混凝土与高温围岩直接接触[5],持续的高温作用,使得热力学参数存在差异的岩石与喷射混凝土的接触面产生应力集中[6],进而造成混凝土-围岩的黏结性降低,从而产生裂缝,导致支护效果大大折减。此外,地下工程掘进在经过高温地段时,在缺少工程相关应对措施的情况下,施工往往进展缓慢甚至停滞不前,更甚者还会造成机械设备损坏和人员伤亡[7-10]。

针对高地温带来的一系列工程问题,已有专家学者对支护喷射混凝土进行了理论分析和实验研究,以期为实际工程提供技术指导,从而尽可能减少热害对工程的影响程度。为此,以地下工程的支护混凝土为研究对象,在总结大量相关文献资料的基础上,系统概述了高温对混凝土的性能影响,以及矿物掺合料、纤维材料、轻质多孔材料的加入对混凝土性能的改善效果,并指出了后期的研究重点和亟待解决的关键问题。

1 高温对混凝土性能的作用机理

1.1 水化反应

高温环境下,混凝土中的水泥会快速进入水化反应阶段[11-12],在较短时间内产生大量水化产物,其扩散来不及充分进行[13],容易使水泥出现假凝和钙化等不均匀现象,并在短时间内膨胀产生应力[14],如80 ℃养护环境的水化反应速率较20 ℃提高了5倍,而100 ℃的更是提高了近9倍,水化反应的过快发生,势必造成水化产物的高浓度聚集,此时的水化产物不仅比表面积小,而且结晶粗大、分布极不均匀[15],并且易在水泥颗粒表面快速形成高密度外壳并阻碍游离水的进入和后续水化反应的进行[16-18]。另有研究指出,由于持续的高温将导致部分水泥水化产物脱水[19-20]、密实性下降、黏结强度降低等[21-22]。地下热水若长期侵蚀混凝土结构,还会造成体系内的一些微裂缝不断扩展,造成更为严重的破坏[23]。

1.2 温度应力

高地温环境中,处于支护状态下的混凝土紧贴岩石一侧接触高温并逐渐向外侧面传递,从而伴随着整体受热不均匀化。混凝土在早期水化热无法及时散出的情况下会使结构内部因温度过高而产生温度附加应力,加之温度对水的蒸发作用和气体的膨胀作用使得混凝土变形越来越大,拉应力产生并逐渐增大,这是混凝土开裂的又一重要影响因素[13, 15, 24-26]。围岩内温度场的变化使其产生热应力,并作为一种附加应力持续作用于围岩和喷层[27-28],致使混凝土产生较多的贯穿微裂隙和裂缝[18]。

1.3 耐久性

高温致使混凝土在硬化过程中密实度降低,继而产生抗渗性降低[29]、氯离子侵蚀[30]、碱骨料反应(包括碱-硅酸盐反应和碱-碳酸盐反应)等劣化作用[18]。在碱骨料反应和温度应力的作用下,裂缝的发展不断加剧,外界硫酸盐物质易进入混凝土内部,硫酸根离子与水化产物反应,生成膨胀性水化产物钙矾石,产生膨胀应力[14, 31],促使更多、更大孔隙和裂缝的生成,导致混凝土结构的破坏。另外,高温作用易促使混凝土后期产生裂缝,并加快碳化[18,29, 32],且碳化深度会随着养护龄期的延长而不断加深[26, 33],进一步促使混凝土收缩产生裂缝,从而使结构的耐久性降低[34]。高温还会导致水泥中的石膏溶解度降低,从而使得部分石膏在早期无法与铝酸三钙(C3A)反应,在混凝土内部产生类似于硫酸盐侵蚀的膨胀反应效果,晶体的转变对强度和耐久性越发不利[31]。温度升高使水由液相向气相转化的趋势增加并产生热胀作用,进而对混凝土内部空隙、凝胶孔内壁产生膨胀作用;在此过程中,液态水的表面能也会随之降低,黏性下降,水进一步的汽化与转移,使得混凝土内部更多连通孔隙因此形成[31-32],从而对耐久性带来不利影响[33-34]。

2 高地温对地下混凝土支护结构的影响

2.1 对黏结强度的影响

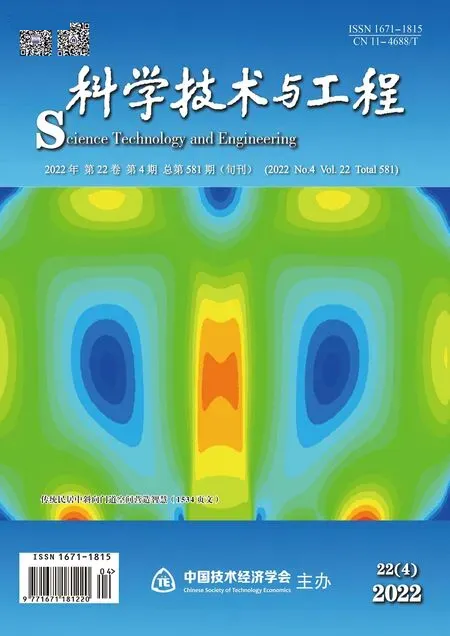

黏结强度作为混凝土支护结构的基础条件,其降低势必会直接削弱混凝土的支护效果。早期的研究认为[17, 35],混凝土在高温下随温度升高强度增幅较低的主要原因是高温导致水泥水化程度降低,后期的研究则更多的关注混凝土的力学性能。在相对湿度大于90%的高温条件下养护混凝土,其早期抗压强度随温度的升高而升高,但40 ℃养护的混凝土28 d强度与20 ℃接近,60 ℃养护的28 d强度已低于20 ℃[36]。利用扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)对试样的微观结构进行表征,如图1[36]所示,20 ℃的养护温度下,水化产物具有良好整体性和致密性,呈簇状发展;当温度升至40 ℃时,水化产物呈粒状形态,颗粒间孔隙增多,接触面减少;当温度继续升至60 ℃,水化产物结构疏松多孔,呈松散状,有效聚合度再次降低。对干热环境下养护混凝土的研究表明,温度越高或养护龄期越长,用于水化反应的水分流失越快,混凝土收缩过大导致黏结强度的损失就会越严重[21]。分析认为,养护温度越高,胶凝体厚度越大[37],包裹在水泥颗粒表面的水化硅酸钙(C-S-H)胶凝体层的厚度和密度将决定最后的水化程度[16,38]。Tang等[5]研究发现,25%相对湿度下失去黏结强度的临界温度为75 ℃,且该临界温度会随着湿度的升高而升高;当相对湿度控制在90%时,温度越高,黏结强度越低;当温度恒定时,黏结强度随养护湿度的增加而增大,即充足的湿度是高温环境下黏结强度的有力保障,而温度过高,即使环境湿度充足,黏结强度增幅也会很小,甚至倒缩。

图1 不同温度下水化产物SEM图[36]

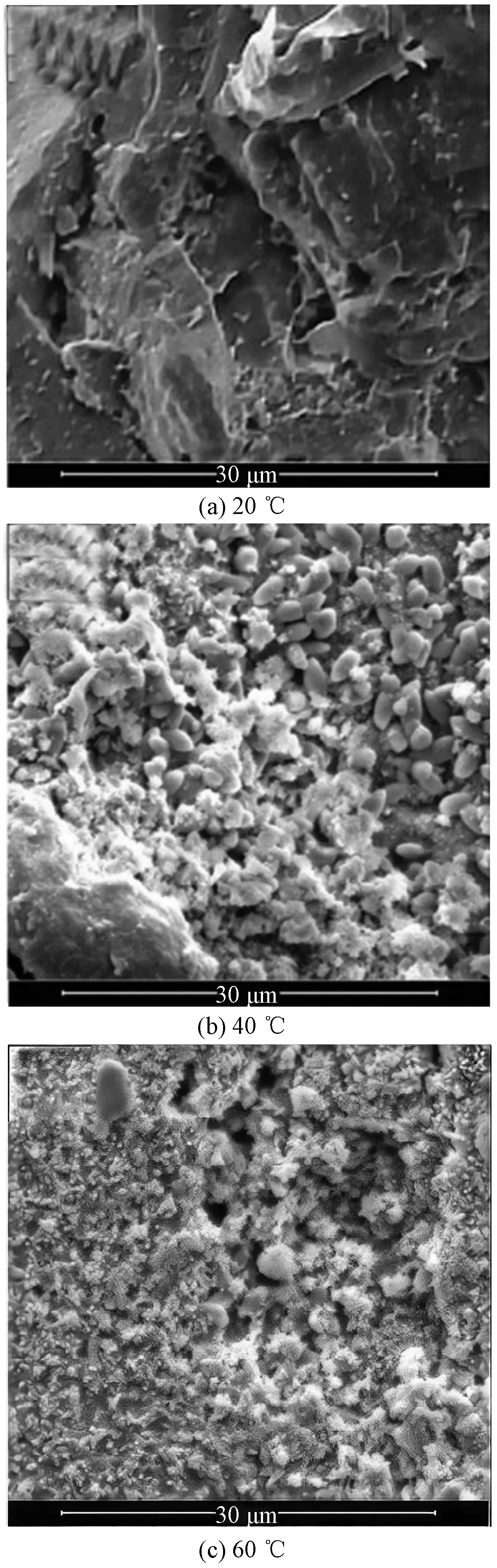

岩石与混凝土黏结时,由于弹性模量和热膨胀系数等参数不同,导致温度变化下的热变形也不尽相同,使得黏结面处形成强度薄弱区域,从而容易在接触面发生破坏[39]。高湿较低湿养护的混凝土黏结强度高,其原因在于高温高湿环境下,混凝土中的毛细水能得到源源不断的补充,可以促进水化反应的二次进行[40],进而使得C-S-H胶凝体数量增加,黏结强度增强;高温低湿环境下,C-S-H胶凝体易脱水,而C-S-H胶凝体正是黏结强度的关键所在。对50 ℃和90 ℃养护的喷射混凝土黏结面处进行SEM和计算机体层摄影(computed tomography,CT)[41],对比发现90 ℃的黏结面处混凝土疏松度明显高于50 ℃,孔洞数量更多、孔径更大、密实度更低,原因在于热量从较高温度的岩石传向较低温度的混凝土,在此热量传递过程中,热膨胀效应的作用使得大量生成且来不及扩散开的C-S-H胶凝体包裹在水泥颗粒表面并阻止水分进入进行后续的水化反应,变得稀松多孔[32],混凝土内毛细孔的扩张形成大量龟裂纹路并逐渐贯通,局部薄弱点可能会造成整体强度的降低,钙矾石等再水化产物易在微裂纹中生成并发展[42-43](图2[43])。研究表明,不同养护温度不仅会对固相形态产生影响,还会影响液相组成,尤其是当温度超过50 ℃时,单硫型硫铝酸钙的生成,使粗大的钙矾石数量减少且结构变短[37],对黏结强度的提高产生不利作用,且水化产物更加分布不均匀,结合水含量显著降低,进一步加剧界面处黏结的劣化程度[44]。

图2 裂缝中的再水化产物[43]

温度和湿度在混凝土水化凝结阶段的过程中起着极其重要的作用,直接影响着混凝土与围岩黏结强度的强弱。在一定的湿度环境中,当温度不超过某一阈值时,黏结强度随温度的升高而增加,超过该温度阈值,便会产生温度负效应。混凝土配比和环境湿度都会影响到产生负效应的温度阈值,高湿环境中,充足的水分可以保证混凝土水化反应的有序进行,以提高黏结强度,干燥环境中的混凝土会出现黏结强度不足甚至开裂脱落现象。

2.2 对力学性能的影响

混凝土拌合后,各材料相互填充,而其中只有液相(水和添加剂)与空气泡可以挤压迁移或被压缩;进入水化反应阶段后,水化产物会随着液相的迁移运动逐渐填充原本液相和气泡所占据的空间;高温会促使更多的液相被反应消耗和挤压,结构内部绝大部分孔隙被水化产物填充;随着水化反应的持续进行,孔隙结构与孔径分布得到细化,有害孔隙占比较小,浆体密实度不断得到提升,强度也随之提高。高地温环境中,由于水泥基材升温过快、失水(高温低湿环境下)、物理化学收缩、界面温度不均匀等原因引起的微细观结构变化十分复杂[16,45-47],而混凝土的微细观结构对其宏观力学性能影响显著。

混凝土的强度不仅受水化产物的数量影响,还与水化产物的质量、分布以及界面过渡区的孔隙结构等诸多因素有关,温度的适度提高可以增加水泥颗粒的反应活性,加快反应速率。在40 ℃以下温度的干热环境中养护,早龄期阶段的混凝土的抗压强度和抗拉强度普遍高于标准养护环境下的,随着龄期发展至7 d,劈裂抗拉强度开始转为劣势状态,养护龄期延长至28 d时,抗压强度和劈裂抗拉强度均低于标准养护条件下的强度[48]。在50%的湿度环境中,养护7 d和28 d的混凝土抗压强度都随着温度的升高呈先上升后下降趋势,分界点分别为72 ℃和57 ℃[49]。即使高湿度环境,65 ℃和75 ℃高温养护下的28 d混凝土强度也接近甚至低于标准养护混凝土,且养护温度的升高使得混凝土发展强度低于标准养护混凝土的龄期越发提前[50]。

研究表明,20~70 ℃时,温度升高,混凝土自由水蒸发开始加快,内部显示出孔隙膨胀趋势[13];当温度超过70 ℃,混凝土自由水蒸发的同时大量结合水也开始受热蒸发作用,各组分热膨胀系数的差异导致混凝土内部不均匀变形越发严重,发生挤压和牵引作用形成的结构热应力,造成原有裂纹的扩展与新裂纹的生成,且喷射混凝土结构承受的应力会随着线膨胀系数增大而增大[51]。

高地温作用下,隧洞围岩和支护结构在开挖、施喷、打眼支护等阶段都会受到围岩温度场的影响[52]。利用有限单元法对施工洞室及围岩进行仿真模拟[53-54],并施加温度-应力初始条件和边界条件,发现夏季的底板、边墙和顶拱的最大内表温差各异,从而导致了不同部位不同程度的拉应力和压应力;且冬季因为气温较低,内表温差更为明显,更容易产生开裂现象,较大温度梯度的产生,容易在衬砌混凝土内部产生环向拉应力[15, 52,55]。以热力耦合数值模拟手段[56],发现初期衬砌支护结构在拱顶、拱腰、边墙和仰拱处的轴力随围岩温度的升高而升高,而拱顶、拱肩、拱腰和边角处的弯矩值也是如此;温度越高,支护结构各处拉应力增幅越明显,50 ℃以后急剧变化甚至破坏,且锚杆轴力和衬砌应力表现极为明显[52]。

3 高地温地下工程支护用混凝土研究现状

传统混凝土具有自重大、耐久性差、导热系数大等缺点,如若应用于高地温地段,这些劣势将会被放大,结构的强度和耐久性得不到保证。现阶段,针对高地温巷道的隔热问题,主要方法有施作热幛法、注浆隔热法以及喷射混凝土隔热法[57]。其中最为有效且简单易行的是喷射混凝土隔热法,其不仅起到隔热作用,还将对围岩起到加固支护作用,此方法的关键在于兼具隔热和增强作用喷射混凝土的研制。

3.1 矿物掺合料混凝土

在传统混凝土的基础上加入粉煤灰、矿渣、硅灰、沸石粉等矿物掺合料,以其火山灰效应、微集料效应和界面效应,可达到优化高温下混凝土微观结构的界面过渡区、改善混凝土力学性能和耐久性的目的。

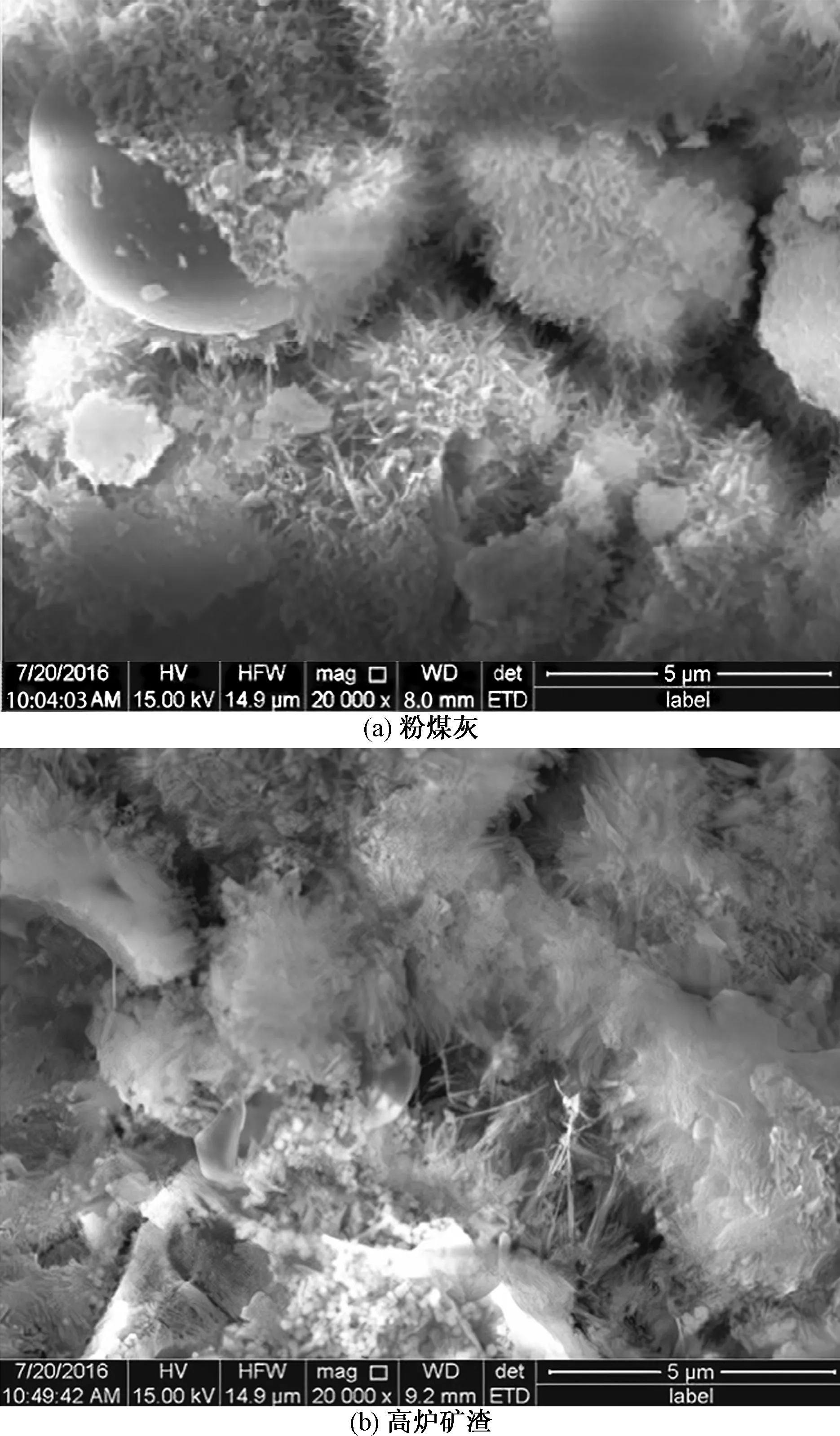

在养护温度不超过50 ℃时,矿粉、粉煤灰-硅灰受高温作用激发,火山灰活性发挥较好,早期水化反应程度较常温养护提高;高细度、无定形的SiO2与Ca(OH)2二次水化反应生成能较好填充混凝土内部微小孔隙结构的水化硅酸钙和铝酸钙胶凝产物[40],并消耗大部分低强度、低稳定性且集中在界面过渡区的Ca(OH)2,使水化产物增多,浆体内部孔隙结构不断得到填充密实;并且粉煤灰和矿渣可填充混凝土内孔隙、阻塞泌水通道、切断侵蚀物质侵入的连通路径,混凝土成型更为密实,从而减小硫酸盐侵蚀和碳化等[26],强度和抗氯离子渗透性得到提高[58]。如若养护温度高于60 ℃或湿度低于50%时,则会因体系中水分不足,无法充分激发矿物掺合料中的火山灰活性,导致水化产物结构疏松,强度降低,单掺或双掺粉煤灰与矿渣的混凝土随温度升高,抗氯离子和抗渗性能均会降低[32,59]。

粉煤灰、矿渣、硅灰等矿物掺合料因具有不同粒径,在复掺情况下可以较好发挥空间补偿的效果,并且会产生效应叠加和优势互补的效果,如粉煤灰具有早期活性低的特点,因此其可以保证后期强度的增长,而硅灰的早期活性较高,可以保证体系的早期强度,矿渣则会在水化产物部分生成所造成的碱性环境下发挥其水硬活性,掺合料性能取长补短相辅相成,有利于二次水化反应的诱导激活,增加胶凝材料的生成量,提高结构整体强度[60]。

磷渣作为一种矿物材料加入混凝土中,会起到缓凝作用。对含磷渣复合胶凝材料水化机理的研究表明,标准养护条件下磷渣的掺入会延缓胶凝材料的水化反应进程,降低水化反应程度,而随着温度升高(温度界限为60 ℃),磷渣复合胶凝材料能提高水泥后期水化程度,有效提高结构的密实性和后期强度,温度再升高其强度将会出现倒缩现象[61]。

图3 7 d养护龄期的水化产物SEM图[63]

高温下矿物掺合料混凝土性能的相关研究成果,具体如表1[29,64-71]所示。对粉煤灰与矿粉掺合料混凝土高温下的力学性能等方面研究发现[72-73],养护剂(尤其是水玻璃型养护剂)对混凝土强度的影响也非常显著,原因在于养护剂能较好地锁住混凝土中的水分,使其水化反应得以充分进行,且对混凝土的抗氯离子渗透性能和抗碳化性能的提高具有显著效果。

表1 高温下矿物掺合料混凝土性能

混凝土在其早期强度发展阶段,存在一个最佳温度使其强度在设计龄期内达到最大值[60]。对于普通水泥或改性水泥,达到其较高强度的最佳温度为13 ℃,而快硬水泥的最佳温度仅为4 ℃,但是对掺入粉煤灰的混凝土而言,可获得40 ℃、200 d水养环境下的较高强度,也可获得60 ℃水养环境下的28 d龄期的较高强度;而若想在更短龄期获得更高强度,就需采取更高温度的水养环境,但此时的养护龄期与水养温度也并非是可以无限缩短或提高。

在高地温环境中,持续的高温作用会使混凝土力学性能和耐久性受损,而加入矿物掺合料可以通过减缓混凝土前期水化速度,使水化反应充分进行以获得更为致密的水化产物,从而形成更为均匀的内部结构来改善。尤其在不超过50 ℃的养护环境中,矿物掺合料混凝土的各项性能指标一般会随温度的升高呈增长趋势。因此,加入矿物掺合料是提高高温环境中混凝土性能的重要措施[74-75]。

3.2 轻质混凝土

热力学第二定律表明热量的传递是从高温物体(固相、液相)向低温物体进行,当传递路径一直为固相无其他介质时,传热路径短、传递速度快,热量散失就会少;而一旦遇到空气泡时,由于空气的传热阻力较大,导热性较差,传递路径变长,使得部分热能转化为气体内能,加热的气体又与气泡壁发生对流换热和辐射换热,就会导致热量在较多气泡的传递过程中散失,甚至逐级递减[74-75]。轻质混凝土多用作保温隔热材料,正是利用多孔材料的上述传热特性所发挥的隔热性能。

近年来,学者们将轻质混凝土应用拓展至巷道隔热支护领域。陶粒、玻化微珠等作为轻质材料,其内部多孔,具有良好的保温隔热效果[76-77],耐火极限远超普通混凝土材料。此外,相较于普通混凝土,轻质混凝土具有密度小、比强度高[78]、优良的抗震性和抗裂性[79-80]以及与基材黏结牢固的特点。在室内模拟湿热地下的工程环境时发现[36],60 ℃养护的陶粒混凝土相较于40 ℃和20 ℃,其微观结构孔隙率升高,孔径增大,以致混凝土的强度、抗渗性和抗氯离子侵蚀等性能均有所降低,但其保温隔热性能良好,且强度基本满足工程所需。

在高地温巷道支护工程中,一方面要求混凝土具有较高强度,另一方面要求其具有隔热的多孔结构,因此,在制备轻质隔热混凝土时,采取最优化的配合比,不仅能够使胶凝材料水化反应充分,同时还能优化界面过渡区结构,从而在保证混凝土较小导热系数的同时,增加结构的均匀度和整体性,最大限度提高轻质混凝土的强度,降低有害孔隙对强度的弱化效果。针对上述情形,采取质量取代法,用陶粒代替粗骨料(取代率分别为30%、50%和70%),用玻化微珠代替部分细骨料,使配制的混凝土不仅具有节能环保的优点,还具有保温隔热效果:养护60 d的导热系数为0.23~0.32 W/(m·K),明显低于普通混凝土的1.71 W/(m·K),且抗压强度在14.60~26.90 MPa;当严格控制陶粒粒径和砂率的关系时,还能提高混凝土的力学性能[81]。同样,采用陶粒部分取代粗骨料来弥补轻粗骨料带来的强度不足缺陷,测得不同配比下试件的抗压强度为16.3~27.9 MPa,抗拉强度为1.24~1.72 MPa,导热系数为0.185 2~0.248 2 W/(m·K),各性能均满足深井巷道的隔热支护要求;该研究最佳配比的陶粒粒径为5~10 mm,陶粒取代粗骨料质量的40%,玻化微珠为混凝土体积的120%,粉煤灰取代水泥质量的20%[82]。

为研究陶粒在喷射混凝土组成材料上对混凝土的力学性能和隔热性能等方面的影响权重,在混凝土中加入陶粒、玻化微珠以及秸秆纤维等隔热材料[83],以正交试验为基础,结合灰色关联度分析和层次分析方法得出陶粒在混凝土力学性能和导热性能方面起到主控作用,占比分别高达63.3%和59.99%,力学方面的影响主要在于陶粒的“吸水-返水”功能[84]。在对陶粒和玻化微珠等材料隔热和力学性能研究的同时,利用ANSYS有限元软件分析发现[85],喷层的导热系数较其喷设厚度敏感度高,故在高地温地段施工时,宜优先考虑导热系数低的材料,而非是厚度大的支护体系;在巷道支护方面,还提出了“矿山隔热三维钢筋混凝土衬砌”主动隔热降温的新型支护结构和方法,即利用网壳锚喷起到强力支护效果,利用隔热混凝土起到主动降温目的,在巷道温度长期保持在27 ℃、壁面温度超过27.5 ℃的掘进工作面该隔热结构的效果明显,壁面温度平均下降2 ℃。

以玻化微珠为主要隔热基材[86],其掺入量的增加使得水泥砂浆的力学性能、软化系数及导热系数均降低;而当水泥掺入量增加,且保持玻化微珠与水泥掺量比值不变时,各项指标均会提升,研究得出配合比为水泥∶砂子∶水=1∶3∶1.2,且玻化微珠的掺量为水泥质量的50%时,所制得的隔热材料的各项性能指标达到最优。将其应用于巷道支护的“注浆隔热”与“喷浆隔热”新型材料,通过对该隔热方案的结构力学性能和稳定性进行理论分析、数值模拟和现场试验,发现2 000 m巷道的风流温度平均降幅约3 ℃,隔热效果和支护效果、以及经济效益显著[75]。

基于多孔材料的研究,文献[74]研究发现,蛭石砂浆内存在大量空气泡,在搅拌时易引入空气从而在水化产物与蛭石颗粒之间形成空气夹层,热量必须经过“水化产物—空气夹层—蛭石—空气夹层—水化产物”这一复杂的路径进行传递,气体夹层与蛭石表面经过多道对流换热路径而消耗大量热能,从而起到较好的阻热隔热目的;当在石门表面喷射含有单向导热的蛭石砂浆,且喷层厚度为6 cm时,可达到最佳隔热效果。有研究采用蛭石等材料制成导热系数约为0.37 W/(m·K)的隔热材料,并在强度和导热系数无法同时满足需求时,提出阻热圈的隔热思路[87-88],即喷射混凝土-松动圈注隔热材料-喷射隔热层-喷射混凝土,其思想在于将喷浆与注浆、喷隔热材料与注隔热材料有机结合,从而使巷道的隔热层与松动圈形成一个大的隔热支护体系,该体系可使巷道全服务周期内的热量减排29%~40%。

3.3 纤维混凝土

纤维材料应用于混凝土中可有效改善混凝土脆性大、易开裂等结构缺陷。在混凝土裂缝产生初期、应力重新分布的情况下,原本的应力将有一部分由纤维来承担,而纤维材料也会将小部分应力传递至远处未开裂的混凝土硬化体上,将较大应力细小化(让压能力),避免应力集中部位产生较大裂纹[89];若裂缝处纤维越多,形成的网状越牢固,所承受的应力就会越分散,从而延长裂缝扩展时间,大大提高混凝土延性,并优化混凝土与围岩的界面性质,提高界面黏结强度[90]。基于钢纤维与混凝土之间较好的黏结力、摩擦力和机械咬合力等作用,70 ℃湿热环境下钢纤维的掺入对混凝土的黏结强度起到一定的提升作用[64];70 ℃干热养护环境中玄武岩纤维加入亦可增强混凝土强度并抑制其开裂[90]。另外,纤维材料的形态对混凝土的力学性能也会产生重要影响[47]:100 ℃的干热环境下掺入波浪形钢纤维,混凝土的1、7、28 d的抗压强度相对于不加纤维的混凝土分别提高了17.2%、37.5%和119.4%,而加入端钩形钢纤维的抗压强度则分别提高了88.5%、72.6%和110.6%,且波浪形钢纤维和端钩钢纤维混凝土总的孔隙率分别下降了60.1%和54.6%,大大降低了混凝土的破坏风险。

当混凝土中掺入一定纤维材料时,由于纤维的间断性,使热量的传递不能形成连续通路,即相当于产生界面裂隙,而界面裂隙可对热量的传递起到削弱效果。另外,对于钢纤维,由于其自身的高导热性,使混凝土内部温度迅速达到均匀状态,从而可以减少温度梯度引起的内应力,减少内部损伤[46]。总体而言,纤维材料对热量的阻隔效果并不十分理想,而混凝土中加入纤维材料的主要目的是发挥其增强、增韧和阻裂等特性,因此,目前的研究中,多数情况是将纤维材料与上述矿物掺合料或轻质多孔材料相结合,从而发挥各自的优良性能,有效降低强度损失,达到稳定支护的同时对热量也起到一定阻隔作用。研究发现,当钢纤维、聚丙烯纤维、玻化微珠3种材料同时掺入混凝土中时,湿热环境下温度由20 ℃升至70 ℃,再升至120 ℃的过程中,混凝土强度呈降低趋势;相对于钢纤维混凝土,因钢纤维和聚丙烯纤维的同时存在,使得混凝土和易性降低,从而导致强度稍有降低,但仍能够满足巷道支护要求[13];在作用机理方面[91],玻化微珠起到降低混凝土的温度敏感性和温度传递引起的内部损伤效果,而纤维材料可以为混凝土提供水平拉应力,如变形初期,钢纤维将承担大部分荷载,屈服阶段及后期将由聚丙烯纤维承担大部分荷载。三种材料共同作用,有效抑制混凝土中裂纹的发展,减少孔隙率,大大削弱高温引起的强度损失。

4 高地温地下支护试验模拟

一般情况下,高地温可分为“高温高湿”和“高温低湿”,在探究高地温问题时,由于实际工程环境较为复杂,研究人员需从不同角度来考虑各种因素的影响,因此,在进行室内模拟试验时,试验设计的好坏往往对研究过程及结果起到关键作用。

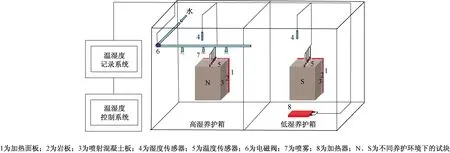

在研究干热环境对喷射混凝土与岩石黏结强度的影响时[21],选取35、50、70 ℃干热养护工况,并以标准养护作为对照组。设计标准养护条件时,先将岩石板在常温干燥处放置,待喷上混凝土后移入标准养护环境进行龄期为7 d和28 d的养护;其余工况是将岩石板在烘箱中加热至指定温度并保温2 h后取出,待混凝土喷射完毕2 h后置于特定温度的烘箱中养护7 d和28 d。考虑到因加载偏心而引起的对黏结面的撕裂破坏导致的对黏结强度测定的不利影响,在原拉拔设备的基础上增设拉拔试件与拉拔设备之间的可活动铰接,对原钻芯拉拔法进行了改进,使拉拔强度结果更为可靠。为模拟隧洞不同工况下的温湿度环境,开发了的温湿度控制系统[5, 92],可通过加热装置来加热岩石使其达到所需环境条件,并在高温下进行喷射混凝土作业,尽可能保证试验条件与实际工程条件的相似度(图4[5])。高温围岩开挖暴露后,风的作用将会使围岩表面温度降低,为使养护环境最大限度接近实际工况,后又增设通风系统,该举措遵循巷道通风需求,加速水分循环[39]。

图4 室内温度与湿度控制系统[5]

5 结论

地下工程支护是保证地下工程安全施工及运营的关键技术措施,对于高地温地下支护工程,热害问题会导致支护结构损伤和支护材料性能劣化。掺有矿物掺合料、轻质多孔材料和纤维材料的新型隔热混凝土,由于其在高温下的较低导热率和较好力学性能,已被应用于隧洞和巷道的隔热支护体系中。通过对目前高地热地下工程支护材料研究现状的调研发现,支护材料的支护效果与隔热作用彼此间存在一定矛盾性,且在研究实施时要紧密结合工程的实际情况和现实需求,得出如下结论。

(1)地下工程中的围岩,因其类型和矿物组成的不同,在比热、热膨胀系数和导热系数等热学性能方面存在差异,在高温下产生的热变形及温度应力各不相同,从而影响到与支护材料的黏结性能。另一方面,对于岩石界面粗糙度,因其影响界面处的摩擦力与啮合力等,对岩石-支护材料界面的黏结强度和断裂强度有重要影响,但是目前的试验研究鲜有涉及。因此,在深入研究高地温地下工程支护材料时,不同类型的岩石以及岩石的界面粗糙度可作为影响支护性能的因素加以考虑。

(2)隧(巷)道的支护工序紧跟着工作面的开挖不断推进,因此支护材料会首先暴露于与初始岩温接近的高温环境下,随着开挖的持续进行以及各种通风降温措施的实施,围岩体及支护材料表面温度大幅降低,直至降到比环境温度略高,即支护材料处于时间上的不均匀温度场中。因此,有必要探索围岩和支护材料在温度和时间共同影响作用下的力学行为变化规律,以便更好地对其进行控制和应用。

(3)近年来对隧道的安全性要求越来越高,《铁路隧道设计规范》(TB 10003—2016)规定,高速铁路隧道主体结构设计使用年限为100年。隧道结构所处的环境、结构材料本身都会影响到耐久性,如何保证支护材料性能在较长服务期内不退化、不劣化,也是需要关注的重点,因此有必要开展支护材料的耐久性研究。

(4)现阶段高地温地下工程支护材料的研究开发,大多是在材料中引入多孔隔热组分,但在提高材料隔热性能的同时往往会降低其力学性能,因此研发一类兼具多种优良特性的新型支护材料,如兼具良好力学性能、耐高温、隔热效果好、耐久性好,且绿色环保的地质聚合物材料[93-95],对其进行系统研究和性能调配,使其适用于高地温地下支护工程,是值得学术界和工程界关注的焦点。