磁器口古镇建筑特征与符号学研究

黄学敏

摘 要:磁器口古镇坐落于重庆市沙坪坝区嘉陵江下游,是一个有1000余年建镇史的码头民俗文化古镇。它为川流不息的商旅人士提供了遮风挡雨的居住和商业场所,见证了巴渝地区的历史人文变迁,有着极高的历史意义及研究价值。在研究文献、实地调研的基础上,总结磁器口古镇的建筑特征及建筑符号,运用皮尔斯符号学“三分法”归纳建筑符号,从符号学的角度重新研究磁器口古镇建筑,再通过符号的语义表达,揭示磁器口古镇建筑的内涵及特征,加深对该建筑的形式和内容的认识和理解,从而为磁器口古镇建筑的保护和再利用提供有价值的参考,为古镇建筑的文化传承作相应的贡献。

关键词:磁器口古镇;建筑特征;建筑符号学;“三分法”

人们在观赏古镇建筑时,就像阅读一部酣畅淋漓的史诗。这部史诗总能以其超凡的想象力向人们诉说历史的民俗文化和内涵。如果缺失了建筑符号,前辈们不知道要花多少时间向后人传递建筑的特征及其内涵。尽管如此,在当下,古镇建筑的特征依然被人们忽视,建筑的内涵除了专业人士外更是少有人知,游客或居民们最多只是感慨中国传统建筑的奇妙而已,建筑元素的含义及象征的意义却无人知晓。长此以往,建筑特征如何被人们认识?古镇建筑的内涵如何被人们理解?古镇建筑文化是否会遗失?本文通过符号学的“三分法”清晰地阐述磁器口古镇的建筑特征及其建筑内涵,以期为当代设计师提供保护和再利用的参考,从而使古镇建筑的文化在民间得以传承。

一、建筑符号学与符号学“三分法”

符号学概念最早在20世纪初由瑞士哲学家、语言学家索绪尔提出,他将符号分为“能指”与“所指”两个部分[1]。在20世纪50年代,意大利哲学家埃科将符号学引入建筑领域,研究建筑符号的语构、语义和语用功能,随后被广泛应用于研究建筑的形式、内容、意义、建筑和环境等。20世纪70年代时,皮尔斯提出符号学“三分法”,他认为符号有三种存在的方式,分别是第一性、第二性和第三性,这三种性质贯穿了皮尔斯的符号学理论。这三种方式分别是符号形体,即图像符号;符号对象,即指索符号;符号解释,即象征符号。从性质上来说,符号不仅代表本体,而且涉及与对象和解释者之间的关系[2]。它们比较全面地阐述了建筑的图像表达和抽象的表达意义,正如皮尔斯说,是“凭借自身和所表达的对象之间的某些共同特征来指示对象的符号”。本文根据皮尔斯的符号学“三分法”理论对磁器口古镇建筑进行解读,并将古镇建筑元素提取为三种建筑符号:图像符号、指索符号和象征符号,以便从符号学的角度重新认识磁器口古镇建筑,深入探究其作为艺术符号的形式特征和文化内涵。

二、图像符号与建筑特征

图像符号是指当人们看到该符号时便可以直接联想到与这个符号形态或意义相关的事物[3]。本文从四种角度分析磁器口古镇建筑的图像符号,分别是建筑墙体特征、门窗形式、屋顶形式和建筑材料。

(一)建筑墙体特征

磁器口古镇建筑大多采用穿斗式构架体系,如结构墙、木板墙和竹编夹泥墙。用穿斗式构造的建筑,是将穿枋沿着房屋进深方向排列的柱串联起来形成排架,再用斗枋将各个排架纵向连接,整个立面看起来就是由众多的木条规整地穿插而成,上半部分是在柱上架长梁,长梁上放短梁,层层向上叠,棱条直接放到梁上,由短梁传给长梁,长梁传给柱子,其水平方向由梁承重,竖向方向由柱承重,墙体不承重,只起围护作用[4]。木板墙主要由枋和柱组成框,框中填木板而成[5]。该墙体防潮性好,经久耐用,看起来富丽堂皇,造价较高,因此,只在局部地方使用。竹编夹泥墙由泥巴、竹子、石灰构成,最后在表面刷上白灰(图1),施工工艺简单,造价低廉,深受老百姓喜欢[6]。

(二)门窗形式

磁器口古镇历史悠久,居民来自五湖四海。外來文化和当地文化相互交融,使门窗的形式呈现出多元化的特征。其中大部分大门依然沿用了川东民居的大门样式,少部分建筑保留了蛮子门的形式,这是曾经商贾富户常用的宅门形式,门扉安装在前檐柱之间,梁枋结构与门一体,没有彩绘和雀替的位置,因此一般无需过多装饰,仅留四颗门簪。文化的交融同时也使窗棂形式、造型、纹样样式多样化。本文主要提取了五种纹样形式:井字样式棂花、冰裂纹样式棂花、回纹样式棂花、十字纹样式棂花和四方纹样式棂花(图2)。井字棂花样式图案是由中国传统文字“井”字演变而来,它也是古人取水处栏杆的形状;冰裂纹棂花图案来源于江河湖海结冰后的图案,是代表大地物候变化的一种符号,同时也象征着冬去春来的新气象;回纹棂花图案来自于横竖短线组成的方形或圆形的回环状花样,形状如“回”字,有安全回归之意,寓意福寿吉祥;十字纹棂花图案象征大地的经纬线,一横代表东西方向,一竖代表南北方向,二者相加代表东西南北四个方位;四方纹棂花图案在门窗中起着连接作用,其中方形代表矩,圆形代表规,二者组合在一起构成了规矩。此外,方形也有正统的含义。

(三)屋顶形式

私家建筑和商业建筑的屋顶系硬山式,屋顶有一条正脊和四条垂脊,前后两面坡,屋顶在山墙墙头处与山墙齐平,没有伸出部分,山面裸露没有变化,整个造型比较简单、朴素。屋顶采用青瓦,私家建筑的屋顶还增加了亮瓦,除了天井能引入光源,亮瓦也为室内增添了光亮。吊脚楼采用层层叠叠、高低错落的屋顶形式,在视觉上为城市天际线增添了不少美感,在功能上具有遮阴避暑的作用(图3)。公共建筑的屋顶系重檐歇山式,它由一条正脊、四条垂脊和四条戗脊组成,上下两檐均施斗拱,角檐翘升,木柱穿逗支撑,屋顶的瓦片由黄釉筒瓦覆盖,脊兽作装饰[7]。其中,钟楼为七层八角攒尖建筑,鼓楼为三层四角攒尖建筑。

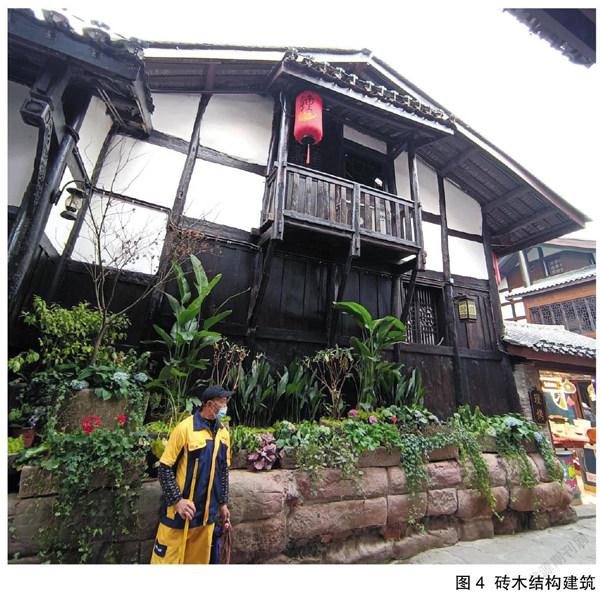

(四)建筑材料

磁器口古镇建筑材料主要包含土、木、竹、石、瓦、草等。其中土木结构的房屋以石为基,夯土为墙,木为门窗,青瓦为屋顶(图4);砖木结构的房屋以石为基,大土砖或青砖为墙,木为门、窗和房梁,小青瓦为顶,俗称“土砖瓦房”或“火砖瓦房”;草木结构这类房屋一般没有基座,用竹片或竹篾作骨架将柴草夹住,两面敷上黄泥和草筋,风干后以白石灰刷墙面,做成竹编夹泥墙。青砖、青石、土、木等这些材料吸湿性强,能够作用于水蒸气,使墙的表面保持干燥,内部的竹篾或者泥土有助于保持室内干燥,且房屋的石基和柱础砌得较高,增强了隔潮的效果。建筑材料的选择和运用充分地显示了前人的智慧。

三、指索符号与建筑特征

皮尔斯说:“一旦索引所指代的客体被移除,它的符号特性将立即消失。然而,即使索引的解释物不存在,他依然不失其符号的秉性”[8]。皮尔斯提出的索引即指索符号,具有一定的导向性,城市建筑中的路标、箭头、站牌、招牌等都属于指索符号。本文将店铺招牌、牌坊、指示牌提取为指索符号。

在磁器口古镇建筑中,牌坊、灯具、招牌等不仅在功能上具有导视系统,同时还透着古朴的文化底蕴。店铺采用了清一色的木质招牌,每个店铺上都刻着极具特色的名字,传统的中国纹样与老街两侧林立的古建筑相互呼应,形成独特的古镇文化,不仅让整个古镇看起来井然有序,而且更加彰显了古镇的繁荣,正如“白日里千人拱手,入夜后万盏明灯”这句诗句中描述的磁器口繁荣景象一样。

磁器口入口的牌坊采用了黑色的瓦片,牌坊前后雕刻着青龙、朱雀、白虎、玄武四大神兽,牌坊石质细腻坚硬,浮雕十分生动。刻有中国传统纹饰的夹柱石与具有中国特色的瓦片相结合,完美地诠释了现代文化与传统文化的深刻内涵,灰色的石材与暗红的木材相得益彰,让金色的文字熠熠生辉。

磁器口的指示牌种类繁多。入口处古典廊亭样式的导视牌与周围的风格统一,质朴而不突兀。部分采用原色木质的道路指示牌与做旧的铜质旧宅标识带给人一种原生态的质感,与周围环境相生相融,让游客在游玩过程中不会感到视觉疲劳,反而充满惊喜。

四、象征符号与建筑特征

象征符号是指人们看到某些符号就可以联想到某些特定的事物,具有更深层次的含义,主要表达设计者的设计意图与建筑物形式之间的共生关系[9]。本文通过建筑门窗图案来分析磁器口古镇建筑的象征符号,不同的窗棂图案样式象征着不同的含义:井字纹象征着吉祥,冰裂纹象征着辞旧迎新,回形纹象征着激流勇进、迎难而上的勇气,十字纹象征着方向的指引,四方纹象征着规则,这些窗棂图案样式都充分显示了古人的智慧、勇气以及对艺术的感知力。屋顶上的不同脊兽象征着不同身份,大门的尺度、图案、颜色分别象征着该房屋主人的身份、职业、地位。古镇建筑的丰富内涵为人们留下了宝贵的文化遗产,这让我们可以通过建筑本身充分地了解该区域的历史文脉、记忆和内涵,古镇建筑是古人智慧的结晶。

五、结语

本文的研究方法主要基于皮尔斯的符号学理论,笔者对磁器口古镇建筑特征符号进行了提取与总结,从符号学的角度重新认识磁器口古镇建筑,为磁器口古镇建筑的保护和更新提供参考,同时帮助人们了解古镇建筑,认识前人的智慧和建筑本身的内涵。本文在研究的过程中仅提取了部分建筑符号,还有大量的建筑特征及文化需要深入研究,希望后续研究能够补充其他符号,或者提出新的符号学理论观点,为磁器口古镇建筑的符号研究提供新的思路与见解。

参考文献:

[1][3][9]王崇恩,宋昊.晋西窑洞建筑特征符号学研究[J].地域建筑,2021(9):2.

[2][8]陈宇暄,王磊.符号“三分法”视阈下的民国女子瓷画研究[J].艺术陶瓷,2020(8):94-98.

[3][4][5][6]李静.四川客家民居建筑形态研究[D].成都:西南交通大学,2012.

[7]李灿房.磁器口古镇的建筑装饰研究與思考[J].收藏与投资,2021(5):99-101.

作者单位:

四川文理学院