深度学习的4个底层逻辑

陈幸仔

我们会利用碎片时间来学习,比如上班或上学路上、吃饭间隙,就连洗澡的时候,也可以用手机语音听课。虽然各种学习方法看过不少,但当工作中真遇到问题时,才发现能想起、能用上的并不多。

学习的方法和技巧无穷无尽、变化万千,但再怎么变,都必须基于底层的学习逻辑。

本篇是关于学习逻辑的文章,希望能够帮助大家提高学习效率。只要认清下面学习的这4大底层逻辑,相信你会对学习有更深层次的洞察,真正搞懂学习这件事。

记忆:组块和关联

碎片式学习如上学路上听喜马拉雅,上课间歇刷微课,放学路上听英语,看似时间利用很充分,学了不少内容,但实际只是在单独地摄入一个个没有关联的碎片知识,这些碎片知识就连短时记忆都没有进入。

因为我们的大脑是个认知“吝啬鬼”,它的短时记忆能力是极其有限的,最不擅长的就是学习零散的内容。

1871年,英国经济学家和逻辑学家威廉·杰沃斯做过一个实验,俗称“7±2”效应,说明人类大脑在努力记忆的情况下,准确的短时记忆数量也只是在5~9之间波动。

最新的研究结果更是表明,短时记忆的平均容量是一次最多4样“东西”。

那有没有什么方法可以突破短时记忆容量的限制呢?其实最好的方法就是构建自己的知识体系。

知识体系起作用的原理在于两点:

1. 短时记忆的组块化;

2. 长时记忆的关联化。

短时记忆的组块化

组块化,就是把事物做归类,这样大脑需要短时记忆的内容大大减少,更容易记住。

比如,如果我一下子让你将下面的词语记住:苹果、白菜、猪肉、哈密瓜、鸡肉、娃娃菜、西瓜,是不是很难记?

但如果将它们归纳分类成:

水果:苹果、哈密瓜、西瓜;

蔬菜:白菜、娃娃菜;

肉类:猪肉、鸡肉。

你是不是一下子就记住了?

就如同我们构建的岗位知识体系一样,可以将一个人的知识分成素质、能力、技能、知识4个模块,每个模块下面再做细分。比如,一个运营岗位的专业技能,可以细分为推广、谈判、文案、销售技能等,若再将销售技能细分,又可以细分成:挖掘需求—匹配需求—异议处理—促进行动—逼单。

借助知识体系,你可以将远超你大脑短时容量的知识给记忆下来。

长时记忆的关联化

2000年,诺贝尔生理学或医学奖获得者埃里克·坎德尔,研究发现了外显记忆和内隐记忆在大脑中的存储规律。

其中,我们学习的各种知识点(比如人、事、物、地点、事实和事件),就叫外显记忆。它短期内存储在大脑前额叶,再在海马体中转化为长时记忆,最后存储在皮层中与各种感觉所牵涉的部位相同的区域。

身体记住的各种动作、习惯就是内隐记忆(比如你开车的习惯动作),它通过不断重复后存储在小脑、纹状体和杏仁核。

内隐记忆是不需要通过回忆调用的,它在一定条件的触发下,会自动驱使你的身体产生反应。比如,你开车时看到红灯,自然就会踩刹车减速,哪怕你有时在走神,大脑也会自动地条件反应。

而你记录在知识体系里的都是外显记忆,它们是需要通过回忆才能调用出来的,能够激起回忆的线索越多,这些外显记忆能被调用出来的概率就越高。

因此,将新学的知识点放到你的知识体系里时,尽可能多地跟你已有的知识相互关联起来,这样新知识被回忆和用起来的可能性就更大了。

比如,上文提到的“7±2”效应,将这个新知识点放到你的知识体系里时,就可以跟下面的知识做关联。

如跟你的口头表达关联起来,跟别人讲话时,最好讲3点,这样提前归好类、数量少,别人更容易听懂和记住;

如跟你的思维技巧关联起来,在用思维导图做思路梳理时,多将同类项合并起来,确保每一层不超过7个要素,最好不超过5个。

思考:记忆是思考的痕迹

在学习的时候,有的人喜欢把重点记在笔记本上,记的时候边记边看,生怕有一个字写错,背离了原意。记完笔记后,每次回顾学习,都很有成就感,笔记写得很流畅,觉得自己都理解了。

但当工作中要用到时,要么磕磕绊绊,要么怎么也想不起来。背诵和记忆作者的原文,实际上还停留在阅读输入的浅层学习,没有经过大脑的思考,所以才会记不住知识。

我们的生活中充斥着各种各样的信息,大脑记忆能力的有限性,决定了它没法存儲接收到每一个信息。

那么,它是如何判断哪些该记住、哪些该忘记的呢?

大脑是这样想的:如果你很少动脑思考一个信息,你可能也不会需要再想它,所以可以忘掉;如果你绞尽脑汁、费尽心思地去思考一个信息,你就有可能再想起它,所以它应该被记住。

因此,记忆是思考的残留物。学习要想记得牢,就要想办法让大脑这个“懒家伙”动起来思考。

可是“会偷懒”是咱们大脑天生的机制,那要怎样才能让这个懒家伙动起来呢?有一个好方法:提问清单。

通过提问清单的显性化提问,你的大脑就会开始思考了。关于提问清单的使用,这里举两个例子:

示例1:概念性知识三问

在《学习力:颠覆职场学习的高效方法》这本书里,建议了一个学习概念性知识时的提问清单:

提问1:这个知识什么时候产生的?为什么在这个时点产生?这个时点之后还有更新的理论产生吗?

提问2:这个知识可以与其他知识或经验有什么联系?

提问3:这个知识至少在哪3个场景下可以使用?在哪3个场景不适用?

你在学习任何一个新概念时,只要记得问自己上面这3个问题,你的大脑就不会偷懒了,对所学概念的理解也就更深入了。

示例2:用三分法记读书笔记

《学习力:颠覆职场学习的高效方法》一书中还介绍了一个以三分法记笔记的方式,是对概念性知识三问的深入应用。它不只是针对单个概念做三问思考,而是可以对整本书的内容做思考,并且沉淀记录下来。

如图1所示,将笔记页面分为3个区域——阅读区、理解区和心得区。

①阅读区是对原文的提炼;

②理解区则是概念性知识三问后的思考输出;

③心得区和理解区的本质是一致的,只是一个笔记页上会有多个知识点,理解区是针对一个或多个知识点的,而心得区是针对整个页面所有知识点的。

通过这种记笔记的方式,你的大脑不仅会主动思考,还能将知识串联起来,并且更有可能去运用。

应用:用不起来的知识毫无价值

学习的内容如果不能及时运用,会产生两个弊端:

1. 会忘

每时每刻都会有各种各样的信息拥进大脑,大脑有限的消化能力决定了它不可能全盘接收,所以必须有选择地记忆。

那么,大脑是如何判断一个信息该不该记住的呢?大脑的原则是:更重视输出而不是输入。它是这样想的:“这个信息用得多,说明它很重要,我要把它牢牢记在脑海中。”

反之,如果知识得不到及时应用,就容易被遗忘。

2. 流于表面

学习内容如果不去应用的话,你就会缺少反馈,从而无法真正对所学的内容形成理解。

在看别人分享的知识时,我们很容易会产生一种错觉:将看懂误以为是学会了。但其实,每一个人在分享知识的时候,都会附上自己的故事经历、类比和比喻,以帮助你理解。

所以你在阅读的时候,理解起来是毫无门槛的,很容易就以为自己看懂了,但其实你可能并不懂,知识只要稍有变化,你就一脸蒙了。

比如,我们中学学过的二元一次方程,正常的数字推演“x+y=35,4x+2y=94”,大家都会解。但如果将它套上衣服,变装成鸡兔同笼问题“今有鸡兔同笼,上有35头,下有94足,问鸡兔各几何?”,很多人就不会解了。

并且,受限于个人的知识背景和经历,每个人分享的知识都会有其局限性,如果你不自己去实践应用,你就不会知道:别人认为有用的知识,换到你身上,是否还适用?当时有用的经验,换到现在,因为时间不同、环境变了,有没有失效?

不去应用接受反馈验证,自以为学会了而沾沾自喜,等到真正的问题考验降临时,你就犯难了。

重复:自然地做到多次重复

U盘、手机Micro SD卡、数码相机的TF卡等,这些存储卡都有一个共同的特点,就是复制后除非你主动删除,否则内容不会消失。

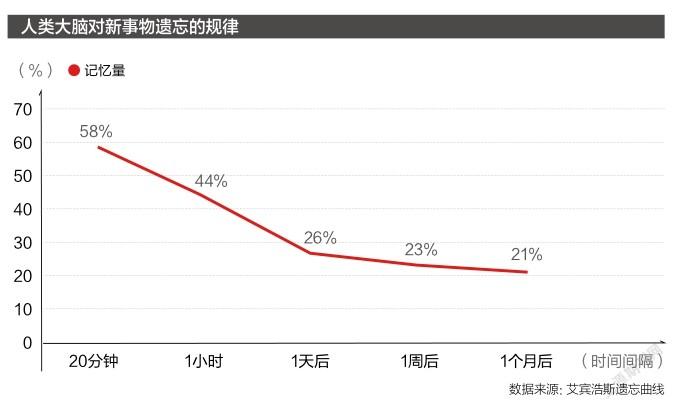

但大脑的记忆方式与存储卡大不相同,它就像用水在纸上写字一样,随着时间的推移,字迹很快就会干了、没了。

脑神经研究实验已经表明,在学习完成后的1小时内,记忆量会极速下降。要形成长时记忆,就必须让神经元长出新的突触,并使突触强度得到长时强化。

这就意味着,必须要有足够多次数的重复,才能让突触强度发生巨大且持久的改变,从而形成长时记忆。

于是,问题就来了:有多少人能有毅力堅持足够多次数的重复呢?许多人不就是因为坚持不下来,所以英语才学了一轮又一轮,最后还是原地踏步吗。

这也是我们为什么要功利性学习的原因。功利性学习的核心有两个:

1. 提供学习动力

工作之余让你学,你可能会没动力,感觉很累,不想学;或者学了遇到困难,就会想,这不学也没啥事。

但如果是因为工作中所要用到,这个时候你再去学,坚持下去的可能性就变强了,这个学习动力就有了。

2. 有重复应用的环境

关于写作技能的学习也是一样。

如果你的工作岗位对写作的需求不大,偶尔写1~2篇产品推广文案,就会感觉很痛苦,基本上得熬好几天,才能勉强挤出来1篇。即使学习了一些有效的写作方法和技巧,但是在日常工作中用得比较少,长时间过去,学到的那点写作方法也很容易忘记。

而如果当岗位需要,写作任务的优先级不断上升,变成了核心任务后,因为需要经常写作,自然就越写越学,越学越深了。

最后,你在写作上构建了一套成熟的流程体系,短时间内就可以写完一篇3 000~4 000字的文章。

这就是功利性学习的力量,有了学习动力和重复应用的环境之后,你很自然就能在学习中做到多次重复、越学越深了。

总结

认知到学习的这4大底层逻辑后,我们就可以不再只是照搬学习技巧,而是知道学习技巧为何有效,以及如何更好地运用。

凡是有效的学习方法,不外乎在记忆、思考、应用、重复这4个方面有所助益。

总的来说,如何更好地利用学习这4大底层学习逻辑?有3个行之有效的方法:

1. 构建知识体系:将知识组块化和关联化,突破短时记忆容量限制,增加长时记忆的回忆线索。

2. 利用提问清单:避免大脑“偷懒”,激发思考。

3. 功利性学习:提供学习动力和应用环境,做到自然地重复学习。

只要你在学习的时候,刻意地运用以上学习的底层逻辑和方法,相信你的学习效率也能够有所提升。