基于浮标观测的2019年暴雨过后秦皇岛近岸海域水质参数变化分析

毕玉明,马方方 ,江田田,陈作艺,周秋伶,桓清柳 ,刘会欣

(1. 深圳市朗诚科技股份有限公司,广东 深圳518029; 2. 河北省地矿局第八地质大队,河北 秦皇岛 066000)

引 言

暴雨对近岸海水水质影响较大,短期造成表层污染稀释、中期则导致地表径流将大量化学物质从陆地输送至河口及近岸海域[1-2],并且由于其引起的陆源营养盐输入突然增加,进而导致近岸海域赤潮生物大量增殖[3-4]。因监测条件限制,采用现场数据分析暴雨等对水质影响的研究相对较少,郭卫东等[2-3]研究了台风及暴雨对厦门湾的水质影响,研究发现,台风及暴雨短期内会造成近岸海域营养盐倍增,而对海域水质中期变化影响则较小,主要原因是台风期间表层海水溶解氧充足,水体自净能力强,有利于有机污染物氧化降解;且此时期水动力条件也有利于污染物向外海扩散。Zhou等[5]研究了一次台风及其导致的珠江径流输入对香港海域水质的影响,台风前该海域爆发大规模赤潮将营养盐消耗至较低水平,台风后,陆源径流携入的大量营养物质导致了又一次赤潮的发生。

河北省沿海受风暴潮影响相对较小,根据2017年河北省海洋状况公报,2013—2017年,风暴潮增水造成的直接经济损失为23亿元左右,其中2016年损失最重,达到9亿元左右;但海域受陆源污染影响较大,且研究表明陆源入海的生源要素与秦皇岛近岸海域褐潮频发存在明显相关关系[6-7]。河北省于2013年开始海洋立体观测系统的建设工作,并于2017年开始在入海口处建设在线监测岸基站,实时监控陆源入海污染物浓度变化。目前秦皇岛海域已建成并运行的近岸海域环境浮标监测监测站点达10个,入海口岸基监测站为9个,实现了利用浮标数据对海域赤潮(含褐潮)发生情况的连续监测[4,8],同时2016年浮标数据也对风暴潮及其引发的赤潮进行了监测[4],2018年8月中旬,受台风“摩羯”影响,秦皇岛海域发生风暴潮,风暴潮及大暴雨造成陆源入海污染物急剧升高,之后也发生短期赤潮[9]。2019年8月11—12日,受台风“利奇马”影响,秦皇岛持续暴雨,局地大暴雨,暴雨导致陆源污染物集中输入,对近岸海域水质产生较大影响,本文主要采用秦皇岛海域浮标在线监测数据,分析大暴雨对邻近海域水质的影响。

1 材料与方法

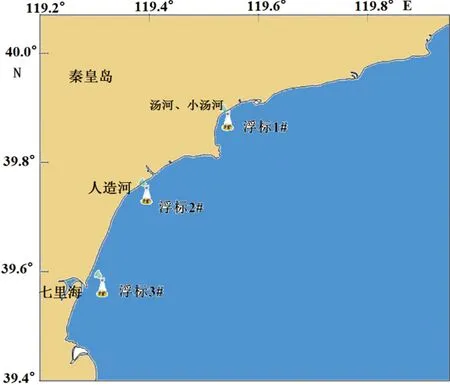

本文数据主要来源于秦皇岛海域三个浮标的监测数据,站位分布见图1。浮标1#位于浅海湾,水深约为9 m,离岸距离约为3 km,距汤河和小汤河入海口约5.5 km;浮标2#位于人造河邻近海域,距离海岸和入海口约4.8 km;浮标3#位于七里海(新开口)邻近海域,距离海岸和入海口约5 km。浮标监测水深约为水下0.5 m。水质及水文气象仪器监测频率均为1次/0.5 h,主要用于收集气象六参数和水温、盐度、pH、DO、Chla等参数;浮标营养盐分析仪监测频率为1次/4 h,监测参数包括硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮和正磷酸盐。下文中用的数据包括实测值(浮标实际监测数据)、日均值(每日监测数据的平均值);日降雨量数据为每日48组实测值求和结果。三个浮标的水质监测传感器均为美国YSI公司的EXO2型多参数水质监测仪,营养盐分析仪为意大利SYSTEA公司的WIZ原位营养盐分析仪,传感器海上运行期间均定期(每月1—2次)进行维护、校准和数据比对(采用检定后的仪器进行现场比对)。

图1 浮标站位分布

2 结果与讨论

2.1 过程描述

2019年8月11—12日,受第9号台风“利奇马”影响,秦皇岛海域风浪及降雨量均较大。根据监测数据,近岸海域风速最高为9级,阵风最高为12级,有效波高最高达到2.4 m,最大波高达到4.34 m,8月11日和12日降雨量最高分别达到110.6 mm和138 mm,均为大暴雨级别。

2.2 大暴雨前后浮标数据分析

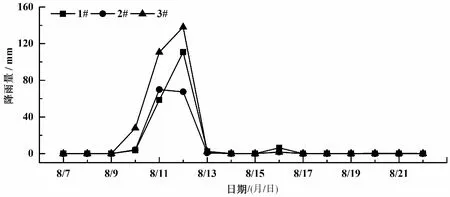

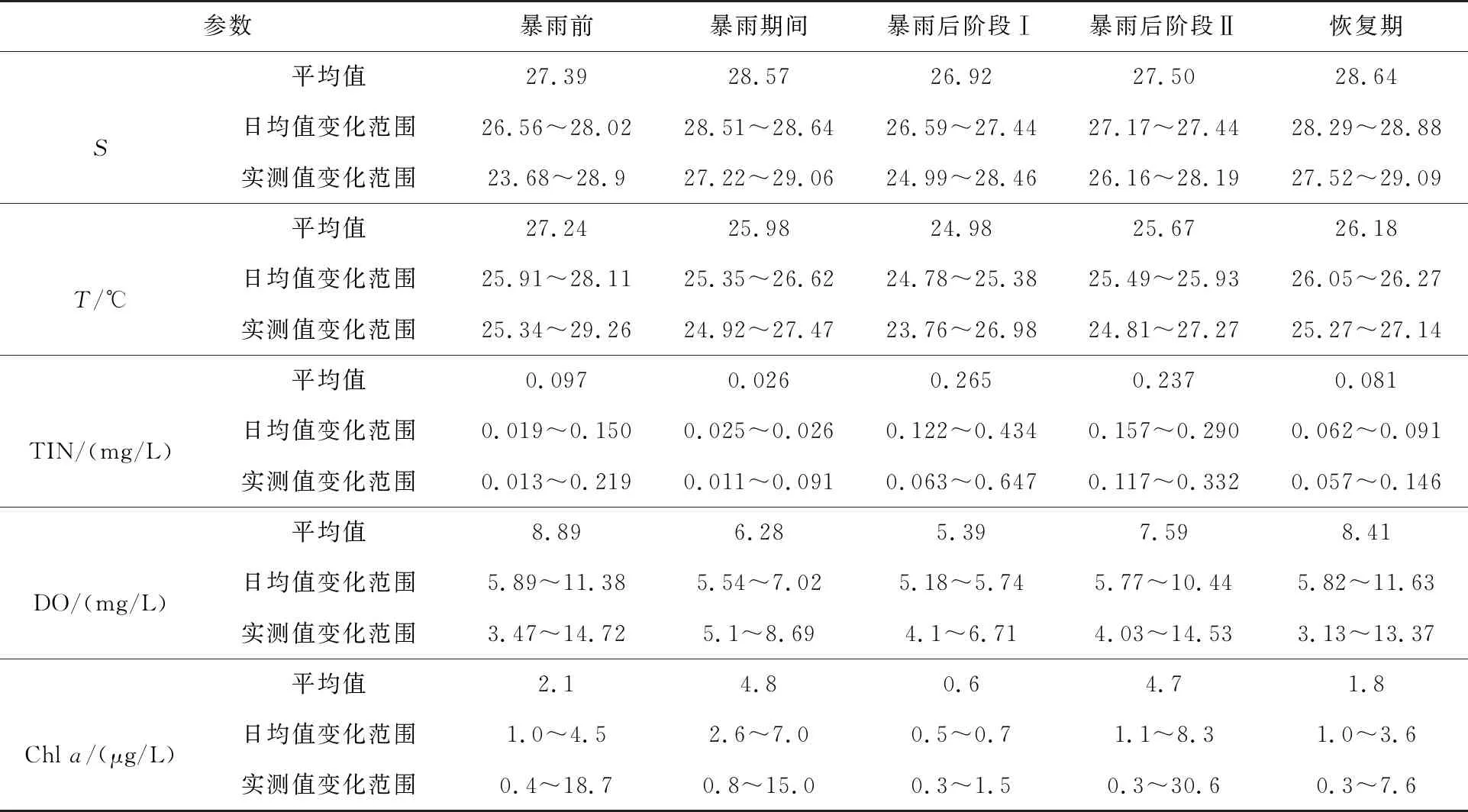

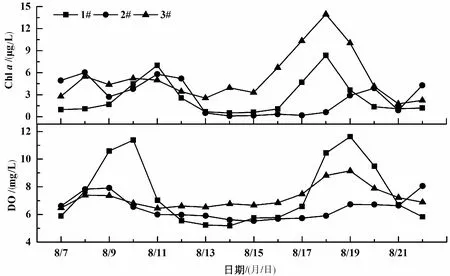

将暴雨前后分为5个阶段,分别为暴雨前(8月7—10日)、暴雨期间(8月11—12日)、暴雨后阶段Ⅰ(8月13—15日)、暴雨后阶段Ⅱ(8月16—18日)和恢复期(8月19—22日),三个浮标站各参数不同阶段均值、变化范围分别见表1—3。三个浮标的降雨量、盐度及水质参数变化分别见图2—6。

从图2可以发现,降雨主要集中在8月11日和12日,这两日1#、2#、3#浮标所在海域累计降雨量分别为169.3、137.4、248.6 mm,1#和3#浮标均为12日降雨量较高,且当日降雨量均超过100 mm,达到大暴雨级别,2#浮标11日和12日降雨量相当,均为在60~70 mm之间,达到暴雨级别。

图2 8月7—22日秦皇岛三个浮标日降雨量变化

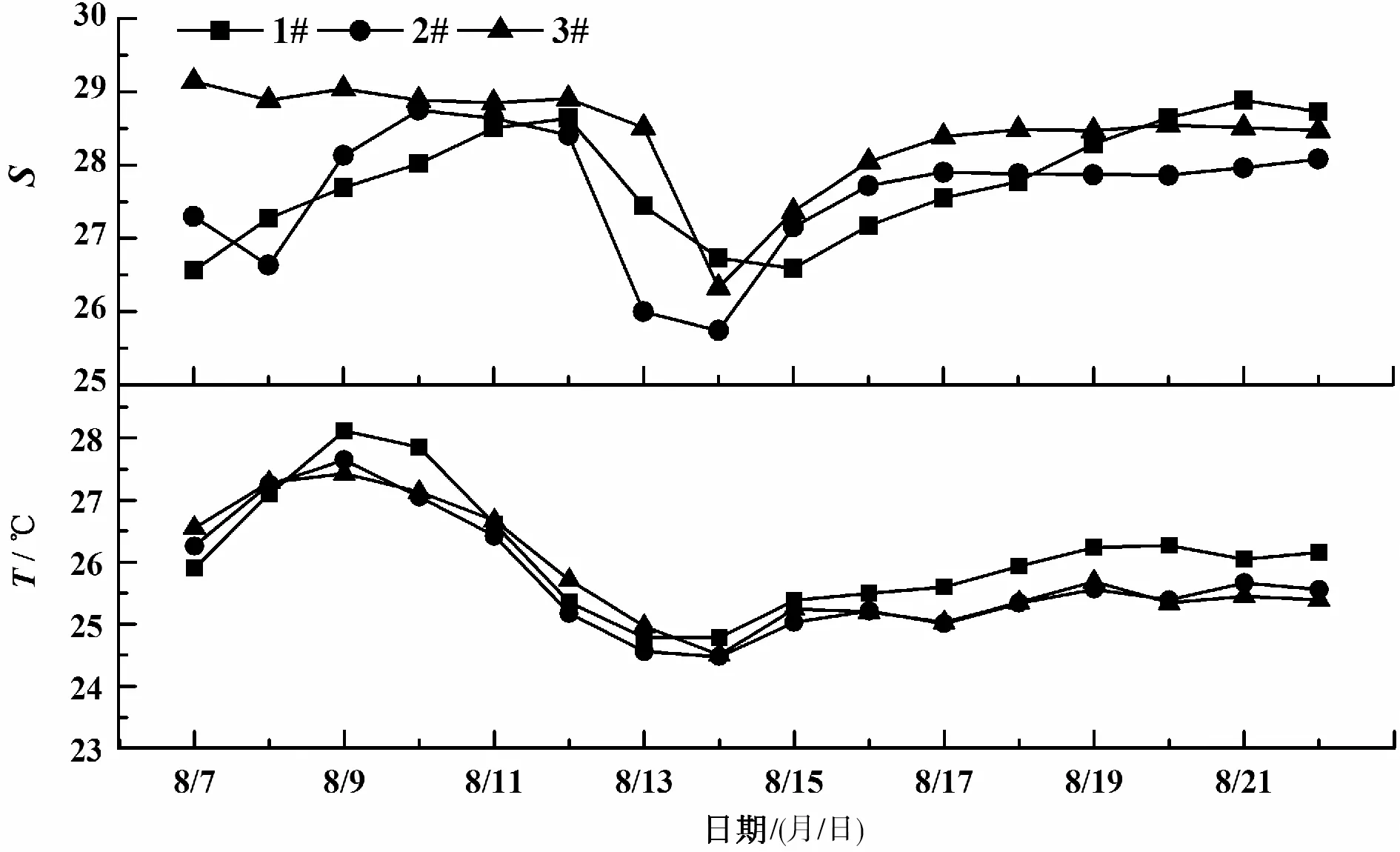

盐度、水温变化见图3,从图3和表中统计数据可以看出,暴雨期间,盐度变化不大,日均值为28.5左右,较8月10日差异不大,可能因为风暴潮増水,抵消了暴雨稀释的效果。受到河流入海径流的影响,暴雨后阶段Ⅰ期间,盐度均降至最低;8月14日,2#和3#浮标所在海域盐度降至最低,1#浮标则在15日降低至最低,1#、2#、3#浮标盐度日均值最低分别为25.7、26.3、26.6,日均值降幅在2~3之间,实测盐度最低分别为25.0、22.3、25.2。暴雨后阶段Ⅱ期间,盐度均出现回升,在恢复期,盐度继续升高,接近暴雨前水平;2#和3#浮标所在海域盐度于8月18日回升至稳定水平,但均略低于暴雨前,1#浮标所在海域盐度在8月16日至21日保持缓慢升高的趋势,8月20日达到暴雨前盐度水平。从盐度变化可知,暴雨后阶段Ⅰ期间,浮标所在海域水质受地表径流影响最大。暴雨前,水温较高,1#、2#和3#水温日均值分别为28.11、27.64、27.42 ℃,暴雨期间水温持续降低,同样在暴雨后阶段Ⅰ降至最低,最低日均值分别为24.78、24.47、24.51 ℃,水温日均值降幅约为3 ℃;暴雨后阶段Ⅱ和恢复期,水温也有升高,但幅度不大。

图3 8月7—22日秦皇岛三个浮标盐度、水温日均值变化

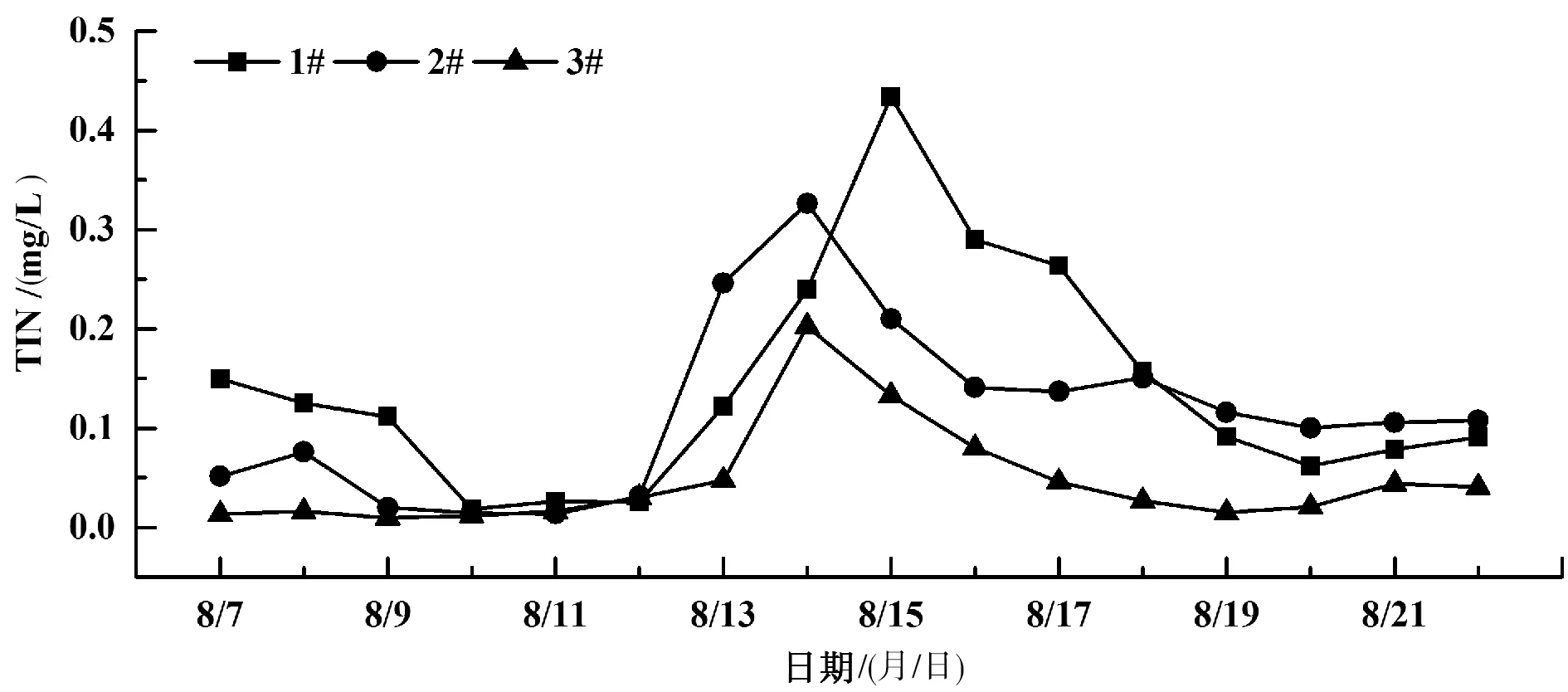

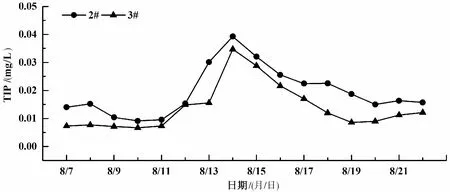

从图4、图5及数据表可以看出,营养盐变化与盐度较为一致,各浮标营养盐达到最高的日期与盐度降至最低的日期均相同。营养盐均在暴雨后阶段Ⅰ达到最高,2#和3#浮标无机氮在8月14日达到最高,1#浮标无机氮则在8月15日取得最高值。暴雨前,近岸海域无机氮均较低,1#、2#、3#无机氮均值分别为0.097、0.040、0.013 mg/L,暴雨期间1#、2#无机氮均有降低,3#略有升高(见表1至表3)。暴雨后无机氮含量升高,暴雨后阶段Ⅰ,三个浮标无机氮日均值最高分别达到0.434、0.327、0.202 mg/L,为暴雨前均值的4.5倍、8.2倍和15.5倍,此阶段平均值则分别为暴雨前的2.7倍、6.5倍和9.8倍。暴雨后阶段Ⅱ,营养盐逐日下降,但本阶段营养盐平均值仍明显高于暴雨前;恢复期,营养盐含量趋于稳定,接近暴雨前水平。暴雨前,2#和3#磷酸盐平均值分别为0.012 mg/L和0.007 mg/L,暴雨期间磷酸盐变化不大;暴雨后阶段Ⅰ中,8月12日磷酸盐开始升高,同样于8月14日达到最高,日均值分别为0.039 mg/L和0.035 mg/L,为前期均值的3.3倍和5.0倍,此阶段平均值分别为暴雨前的2.8倍和3.7倍。暴雨后阶段Ⅱ和恢复期,磷酸盐变化过程与无机氮相似。

图4 8月7—22日秦皇岛三个浮标所在海域无机氮日均值变化

图5 8月7—22日秦皇岛2#和3#浮标所在海域磷酸盐日均值变化

表1 暴雨前后浮标1#主要参数平均值及变化范围

表2 暴雨前后浮标2#主要参数平均值及变化范围

表3 暴雨前后浮标3#主要参数平均值及变化范围

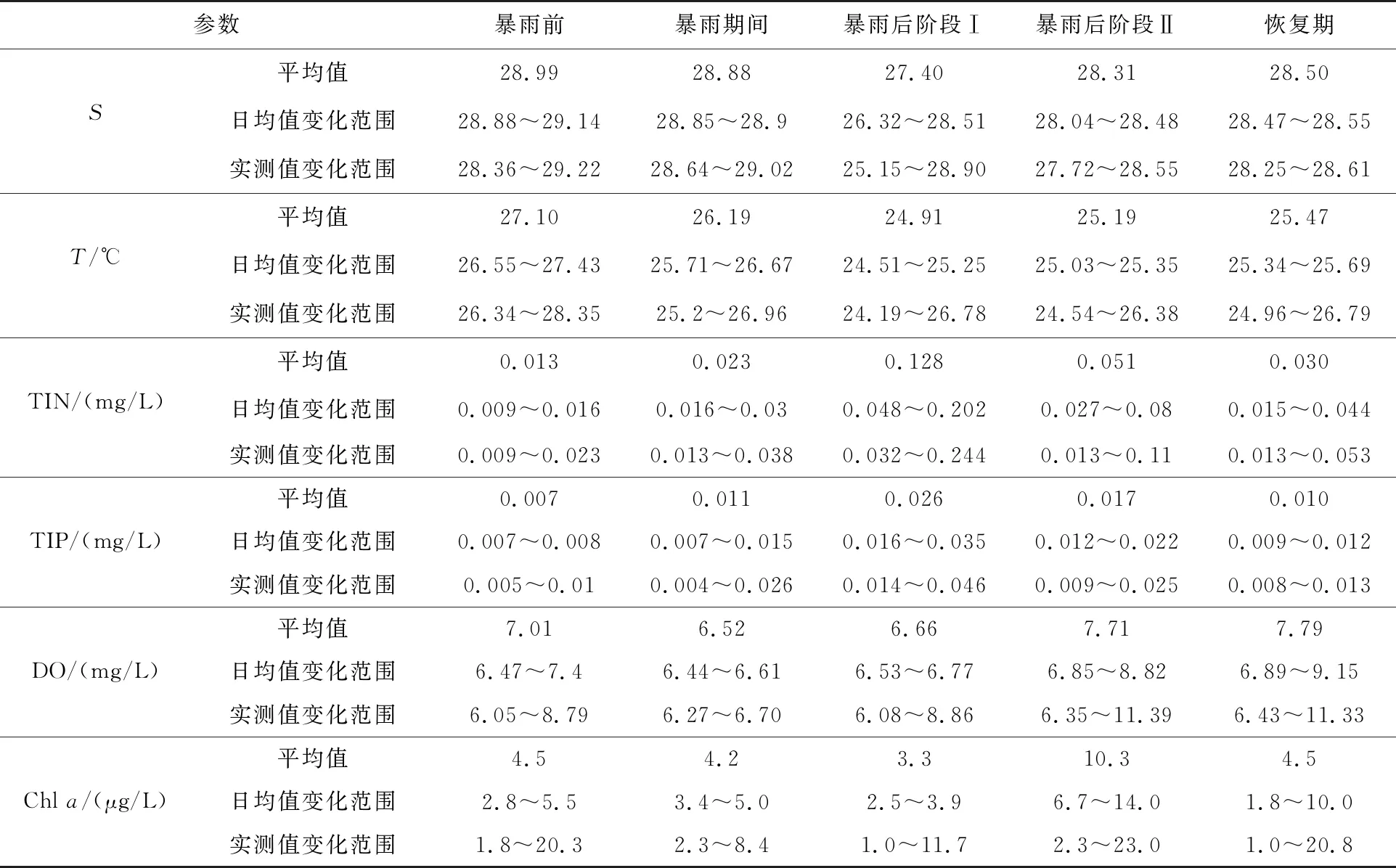

近岸海域叶绿素a和溶解氧的变化较为相似,整体均为先降低、后升高(图6)。暴雨前,2#和3#浮标叶绿素a及溶解氧较为接近,叶绿素a均值均为4.5 μg/L左右,溶解氧均值约为7 mg/L;1#浮标叶绿素a和溶解氧则均出现一次升高过程,其中溶解氧升高幅度较大,日均值达到11.38mg/L。暴雨期间,溶解氧较暴雨前均有降低,叶绿素a略有升高或变化不大。暴雨后阶段Ⅰ,溶解氧和叶绿素a均保持在较低水平,1#和2#叶绿素a日均值均低于1 μg/L,3#叶绿素a在2.5~3.9 μg/L之间;暴雨后阶段Ⅱ,三个浮标叶绿素a陆续开始升高,溶解氧也随之升高,1#、3#浮标叶绿素a均于8月18日取得最高指,日均值分别为8.3 μg/L和13.9 μg/L,最早开始升高的为3#浮标,其叶绿素a升高幅度也最大,最后升高的为2#浮标,其叶绿素a在恢复期才达到最高,且升高幅度较小。七里海海域叶绿素a浓度已达到赤潮发生时的水平,海域应是发生小规模赤潮。

图6 8月7—22日秦皇岛三个浮标所在海域叶绿素a、溶解氧日均值变化

2.3 讨论

2.3.1 大暴雨导致水质变化的具体原因分析

本次大暴雨为台风所致,台风对近岸海域水体的影响主要表现在:(1)风浪导致水体垂直混合加剧,底层有机物通过上升流进入表层从而影响表层水质;(2)强降雨过后,地表径流导致污染物大量输入、持续增加;(3)风暴潮增水导致河流感潮区域海水倒灌、盐度升高,清洁海水的补充及与海域水体的充分混合在短期内对水质起到一定的改善作用。本次台风进入渤海时,风力已大大减弱,故风浪及风暴潮增水对秦皇岛近岸海域水质影响不大,大暴雨过后,径流携带的大量污染物是近岸海域水质变化的主要原因。且从2.2中数据变化也可以发现,大暴雨期间盐度及营养盐变化不大,大暴雨过后,营养盐最高的时间均对应盐度最低的时间,也表明增加的营养盐主要来自径流输入。

2.3.2 大暴雨对秦皇岛近岸海域水质的影响过程

从整个数据变化可以发现,大暴雨开始的4个阶段,近岸海域各参数变化过程遵循以下流程:大量降雨、营养盐降低(暴雨期)——盐度降低、营养盐升高(暴雨后阶段Ⅰ)——叶绿素a、溶解氧升高(暴雨后阶段Ⅱ——小规模藻华(暴雨后阶段Ⅱ至恢复期)——水质恢复至暴雨前水平(恢复期)。降雨等级达到大暴雨情况下,暴雨后阶段Ⅰ和阶段Ⅱ均为3 d左右,即暴雨过后6 d,海域水质相对较差。秦皇岛近岸海域营养盐水平整体较低[10],而大暴雨过后的径流输入带来的大量营养盐,为藻类增殖提供了充足的营养,进而诱发藻华。

2.3.3 大暴雨对赤潮的诱发及在预警中的作用

秦皇岛近岸海域水质环境较好,大部分时间营养盐较低,夏季大暴雨导致水温降低、陆源营养盐大量输入,可诱发海域浮游植物大量增殖,如其他水文气象条件持续稳定,则会发生赤潮。秦皇岛海域2016年、2018年也均出现台风引起的风暴潮及大暴雨,且大暴雨过后,海域均发生赤潮;2016年7月底[4]和2018年8月[9]两次赤潮均始发于大暴雨过后2—3 d,水温均受暴雨天气影响大幅降低,保持在25℃左右,赤潮也均发生在入海口附近海域,两次赤潮的诱因均为前期风暴潮引起的大量陆源污染物输入。结合2016年、2018年和2019年三次大暴雨过后海域的水质变化规律,秦皇岛海域暴雨过后2—4 d,受到陆源营养盐大量输入的影响,入海口邻近海域浮游植物较易大量增殖进而引发赤潮,结合天气变化及入海口监测站污染物数据变化,可以对赤潮进行早期预警。后期可继续跟踪在线监测数据,对此规律进行持续检验,并建立预警的阈值和模型。

3 结论

(1)2019年8月11—12日,受台风“利奇马”影响,秦皇岛近岸海域出现大暴雨。大暴雨导致水温日均值降低至约24.5 ℃,下降约3 ℃,盐度日均值由28.5最低降至25.7;与此同时,三个海域营养盐也大幅升高,浅水湾、人造河口、七里海浮标所在海域无机氮日均值分别达到0.434、0.327、0.202 mg/L,为暴雨前均值的4.5倍、8.2倍和15.5倍;人造河口和七里海磷酸盐日均值最高达到0.039 mg/L和0.035 mg/L,为暴雨前均值的3.3倍和5.0倍。

(2)大暴雨过后约4 d,入海口临近海域叶绿素a和溶解氧开始逐渐升高。浅水湾(1#)、人造河口(2#)、七里海(3#)浮标叶绿素a日均值最高分别为8.3、3.9、13.9 μg/L;最早开始升高的为3#浮标,其叶绿素a升高幅度也最大。

(3)降雨为大暴雨级别时,距河流入海口约5 km的近岸海域,水质受影响较大的时段为暴雨过后的6 d。本次大暴雨影响期间,入海口邻近海域水体水质变化主要为陆源径流输入所致,大暴雨带来的大量氮、磷为藻类增殖提供了充足的营养基础。