困境与共生

——动物包容性城市设计策略述评与应用启示

张婧远 刘堃

1 城市人居环境发展与生物多样性保护的博弈共生

1.1 困境:城市建成环境的制约与博弈特征

随着城市的快速发展,城市地域空间格局发生了深刻的变迁,城市人居环境中的建成环境与自然生境系统在土地利用和功能效用等层面存在日益显著的冲突与制约的关系,且城市建成环境系统由于其对于城市经济发展的正向效用而长期处于优势地位。但随着城市化进程的推进,城市建成环境面临着自然资源过度消耗、生境破碎化、生态系统退化、生物多样性减退等一系列生态环境问题,而自然生境系统因其在生物多样性保护、社会可持续性提升和健康促进等层面具有重要服务功能,逐渐成为未来城市发展不可或缺的支撑[1-2]。

生物多样性是生物及环境形成的生态复合体以及与此相关的生态过程的综合,包括植物、动物、微生物和它们所拥有的基因及其生存环境形成的复杂生态系统[3-4]。生物多样性受到景观变化的影响与制约,城市热岛效应、城市景观的破碎化和异质性、人类活动的干扰深刻改变了生物多样性的分布格局,因而城市化对于城市生物多样性的影响成为国内外该领域学者近10年的关注热点[2,5-12]。既往研究表明城市建成环境的高密度特征对生物多样性的衰退具有较大程度的影响,主要原因在于城市密度的增加往往以绿地系统的破碎化为代价,城市自然生境系统的完整性和连通性受损,从而威胁到大量物种的生存与繁衍[1,8,13-14],而扩大栖息地斑块的面积和营造生态廊道网络对于生物多样性保护具有积极作用[8]。在此背景下,城市化成为生物多样性保护的制约因素,而自然生境系统的保护则成为城市生物多样性保护的重要前提。

城市建成环境发展在制约生物多样性保护的同时,也呈现多因素博弈的特征。城市化对于物种丰富度的影响是城市化程度、分类群、空间分析尺度等的综合作用[2,9]。例如在高度城市化地区,物种丰富度普遍较低,但在中等城市化地区少数无脊椎动物和非鸟类脊椎动物的物种丰富度则较高[2],且鸟类的物种丰富度达到顶峰[15];不同分类群在中等城市化强度下物种丰富度的变化趋势呈现差异化特征;在较小的空间尺度下,人口密度与物种丰富度成反比,而在较大的空间尺度下呈现正相关的趋势。因此,城市建成环境的复杂性和综合性在某种程度上加大了生物多样性保护的难度,人类的发展需求与生物的生存需求在有限的城市空间内相互制约[1],城市生物多样性保护面临制约与博弈共存的困境。此外,尽管生物多样性保护经常被列为城市规划设计尤其是绿地系统规划的重要目标之一,但很少被纳入城市规划设计的程序与具体实践中[16]。

1.2 共生:生物多样性保护与城市人居环境建设的协同发展

面临城市生物多样性保护受城市发展制约和多元影响因素博弈的困境,如何实现生物多样性保护与城市人居环境建设的共生成为亟待解决的难题。城市人居环境因其对于生物多样性和人类福祉的双重支持作用而成为实现人类和生物协同发展的关键[17]。尽管城市化进程对于生物多样性具有制约作用,但城市人居环境所提供的生境系统正逐渐成为生物多样性保护的重要场所,原因在于栖息地的保留与营造既可为受威胁物种提供避难所,又能成为连接人类福祉与生态系统服务的纽带[16,18-19]。具体来说,城市生境系统的保护和改善是城市生态系统服务中支持服务(提供栖息地、促进水文和养分循环、产生并维持生物多样性等)的根基,而支持服务又是其他类型生态系统服务的基础,如供给、调节和文化服务[11,20]。

城市人居环境和生物多样性的协同发展对于人类和其他生物来说都大有裨益。良好的城市人居环境能够通过所提供的生态系统服务支持生物多样性和人类发展,城市生物多样性提升的同时有助于促进城市生态系统中的物质和能量流动,增强城市生态系统结构和功能的稳定性,形成正向循环的发展格局,从而实现二者的共生和可持续发展(图1)。然而现有的生物多样性保护策略大多关注城市建成环境中遗留的自然地域或特定物种的保护,其本质是减少人类活动对自然生境斑块的干扰[19]。生物多样性保护与城市规划设计的目标和策略往往分道而行,并且现有的生物多样性保护规划大多位于城市规划设计程序的末端,动物包容性城市设计的兴起则为二者的协同发展与共生提供了规划设计视角下的新型解决路径。

1 动物包容性城市设计作为共生路径Wildlife-inclusive urban design as a way to symbiosis

生物多样性保护与城市人居环境建设的协同发展是实现两者共生的前提[21],即将生物多样性保护从概念、目标、策略等层面纳入城市规划设计的流程。具体路径一是为特定物种的保护制定策略,二是针对栖息地的保护和营造制定策略。其中栖息地保护与物种保护息息相关,生境丧失被列为导致物种濒危的第一位原因[22]。1)对于特定物种的保护来说,了解物种特性来选择合适的目标物种尤为重要,因为城市生境系统支持的物种类别受限于物种自身特性与人类的需求,而对于人类需求的考量是区别于传统生物多样性保护策略的核心[13];2)城市生境系统是重要的栖息地来源,一般可分为自然遗留栖息地和人工新建栖息地[16],具有支持生物生存和繁衍的功能[23]。栖息地的不良状况会限制生物物种类型和数量,因而可通过引入或营造与天然栖息地相似的环境以改善栖息地状况[13,19,24]。

在此背景下,近年涌现出一系列相关概念和解决方案,如城市绿色基础设施[24-26]、基于自然的解决方案[27-28]、自然资本[29]等,各概念的侧重点不同,但核心都是通过保护和提升城市生境系统以促进城市可持续发展。例如城市绿色基础设施关注城市绿地斑块网络的连接及其在生态系统服务层面的价值;基于自然的解决方案关注以自然资源的保护、管理和修复作为应对环境和社会挑战的对策和路径;自然资本则关注非生物系统、地球物理环境和生态系统等对于人类福祉的共同作用和服务功能。但现有概念和解决方案大多忽视了物种特性和物种对栖息地结构的要求,对栖息地的营造往往泛化为绿地系统的营造[30],以致现有生物多样性保护措施的有效性、社会可持续性和城市发展适应性有限[18,24]。为解决这一问题,动物包容性城市设计将动物与人类的需求同时纳入概念框架,关注生物多样性的生态与社会价值,在多学科交叉体系的支持下营造多种动物与人类和谐共存的栖息地空间,为城市生物多样性保护提供创新性路径[13,16]。

本研究以“urban biodiversity”“urban species”“wildlife inclusive urban design”“animalaided design”“biodiversity sensitive urban design”等英文及其对应中文关键词在Web of Science和中国知网进行相关文献的检索,筛选最具代表性的近50篇中、英文文献,以生物多样性保护与城市设计策略、程序的融合为着眼点,对动物包容性城市设计(wildlife-inclusive urban design)的概念内涵、设计策略和应用路径等进行系统述评,以推动这一新型规划设计理念在城市生物多样性保护实践中的应用。

2 动物包容性城市设计概念内涵及设计策略述评

2.1 背景、概念内涵与适用尺度

以生物多样性为代表的支持服务是生态系统服务功能的根基,然而现有的城市设计策略与生物多样性保护的融合非常有限,近年倡导的“海绵城市”“低碳城市”“公园城市”等策略也往往聚焦于城市水、能源和交通要素及游憩、整体生态效益层面,较少涉及以生物多样性为核心营造与提升城市生境系统[11]。此外,对于规划设计师来说,由于缺少对于生物多样性与空间规划设计关联性的理解,难以在规划编制和实施过程中应用和落实生物学家所提供的物种资源调查和生物空间功能区划研究成果[11,19]。针对既往研究和实践中的城市生物多样性保护策略目标不明确、方法不具体、实践路径不清晰等问题[13,19],动物包容性城市设计概念的引入为城市生物多样性保护理论的实践转化提供了新思路[30]。

动物包容性城市设计是在空间规划设计视角下探索城市建成环境内生物多样性保护的新路径,将生物多样性保护纳入城市设计的决策程序,寻求如何同时满足动物和人类的生存发展需求,关注在城市空间尤其是高密度建成环境中建设与营造新的栖息地的可能性[13,16,31]。一般程序为:在专家和多方利益群体的参与下确定适合于当地生境系统的目标物种,并对目标物种的栖息地和生存需求进行实地调研,开展动物包容性城市设计研究和实践,以实现城市人居环境发展与生物多样性保护共生的设计目标。该概念中的动物指城市野生动物,而宠物、家禽、家畜及动物园中的迁地保护类动物则不属于其探讨范畴。除了动物包容性城市设计,也有学者提出生物多样性敏感型城市设计[18]、动物辅助性设计[19]等概念。上述概念具有相似的目标,但动物包容性城市设计兼顾中观尺度下的城市设计策略与微观尺度下的方案生成,具有更系统化的概念框架、设计程序和更广泛的实践适用性。

动物包容性城市设计适用于中、微观尺度,可依托城市设计和公共空间设计项目开展实践[16,19,32-33],具体设计载体多为城市建成环境中人工与自然构造的结合体,如生态湿地、建筑立面、城市公园、社区公园、社区共建花园、屋顶花园、雨水花园、绿道、碧道等[30]。这些空间与城市建成环境和居民日常生活关系密切,是高密度城市和快速城市化地区常见的绿地空间,尺度适宜且易于进行生态改造,兼具生态和社会服务功能,便于多方利益群体参与策划和实践,是开展动物包容性城市设计的理想实验场所[16]。因此,中、微观尺度与动物包容性城市设计的概念框架和应用路径匹配度高且可实施性强,而宏观的城市与区域规划尺度则更适宜与中长期规划和行动计划相结合[30]。

2.2 设计策略

动物包容性城市设计策略的核心在于如何以城市设计为抓手实现对建成环境中动物物种及其栖息地的保护,兼顾动物生存和人类发展需求,从而实现生态空间和生活空间的协同发展。本节首先对目标物种的选择方法和程序进行述评,其次对如何通过栖息地营造实现目标物种生存与城市发展共生的策略进行探讨。

2.2.1 城市栖息地内目标物种的选择策略

选择合适的目标物种是动物包容性城市设计的首要环节,应兼顾物种特征和人类需求做出决策,遴选出当地生境系统能支持的物种类别,并将目标物种需求作为总体统筹和空间设计的依据[19],以达到维持或扩大种群数量的目的。目标物种选择的总体原则是生态有效性、社会可持续性和对于城市未来发展的适应性[13],在数据库支持、专家评估、多方利益群体参与的共同作用下完成目标物种的遴选。具体选择策略与程序包含构建区域物种库、识别物种空间分布格局、构建地方备选物种库、物种分级选择、确定目标物种等(图2),分别归属于生态学和社会文化视角。

1)构建区域物种库。区域物种库是指建设项目所在区域内的物种类型和数量,数据来源主要为公共开放数据,一般由当地政府提供。例如,德国16个州均有当地的区域物种数据[13];同时也有全球性的数据库资源,如全球生物多样性信息基础设施(Global Biodiversity Information Facility, https://www.gbif.org)免费提供6万多个全球各地的生物多样性数据库[34];康奈尔大学鸟类学实验室为鸟类爱好者和研究者上传与共享鸟类物种数据搭建了物种地图平台(http://ebird.org)。构建区域物种库通常需要将物种类型和数量与其出现的空间相匹配形成物种分布地图,该步骤往往需要使用公共开放数据中的亚类型——空间配准物种数据(geo-referenced species occurrence data)。此外,为避免因多源观测所带来的误差,有研究表明,选取较大的观测尺度(例如项目场地周边50 km范围)对于区域物种库精确度的提升具有显著作用[13]。

2)基于栖息地类型和物种扩散潜力及模式来识别物种空间分布格局。物种空间分布格局通常由物种位置记录、栖息地类型和布局、该物种的扩散潜力及模式共同决定。首先根据扩散潜力和模式划定焦点区域的范围,再基于物种位置记录与栖息地类型和布局确定物种潜在分布区域,并将其与焦点区域相叠加即可识别物种空间分布格局[35]。

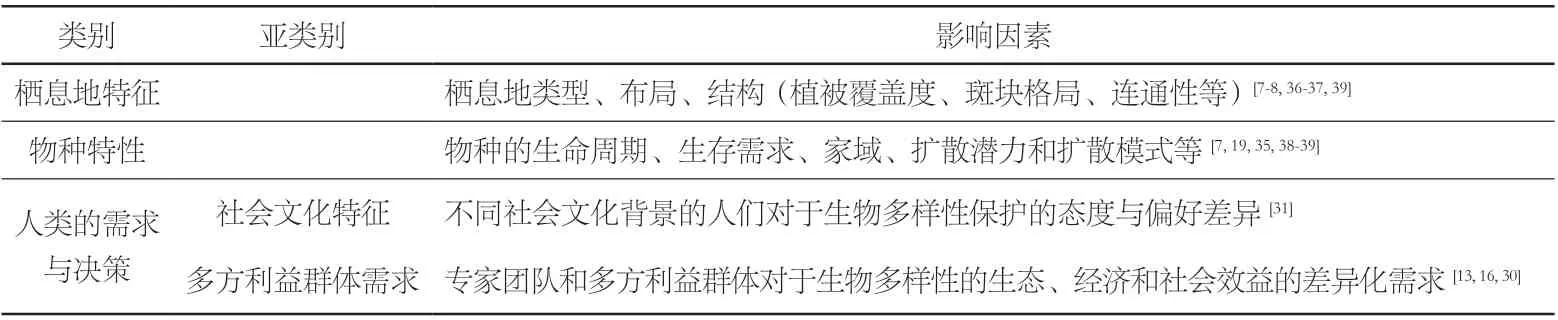

3)基于物种生存需求构建地方物种备选库。识别物种空间分布格局的目的是为了构建地方备选物种库,主要影响因素包含栖息地特征、物种扩散障碍和物种生命周期内的生存需求。首先,栖息地特征对于物种生存具有较大的限制作用,例如鸟类和节肢动物对于栖息地的植被覆盖度有一定的要求[8,36]。其次,物种的存活与扩散取决于物种扩散障碍的限制和生态廊道连通性的支持[37],而物种特性如家域、扩散潜力和模式等对于物种是否能够克服障碍到达焦点区域具有重要的影响作用[38]。最后,物种生命周期内的生存需求也会限制物种的生存和扩散[39]。

4)基于多方利益群体需求对物种进行分级选择。社会文化视角下,人类与生物的交互关系也具有重要的影响作用[13]。首先,不同社会文化特征人群的态度与偏好呈现差异性特征[40],例如女性比男性更为偏好高水平的植物丰富度,年长者更偏好植物丰富度较高的绿地[32],在鸟类物种丰富度更高、植被密度更高的街区居民感到与自然的联系更为紧密[41]。其次,专家团队和多方利益群体对于生物多样性所带来的生态、经济和社会文化等服务功能的需求呈现差异化特征,能带来某一利益群体所需求服务功能的物种往往被该群体赋予更高的评价[13]。因此,人类的需求在动物包容性城市设计中占据着重要的价值评判的角色,应充分考虑生物与多方利益群体需求之间的差异性和冲突,寻求共生利益最大化。

5)确定目标物种。研究人员采用问卷、访谈、焦点小组访谈等方法,对潜在目标物种的生态有效性、社会可持续性和对于城市未来发展的适应性进行评估,兼顾动物与人类需求,在专家团队和多方利益群体的共同参与下确定项目场地内的目标物种。由上述目标物种选择程序可知,城市栖息地内目标物种的选择受到多个层面因素的影响,但可归纳为栖息地特征、物种特性及人类的需求与决策3个类别(表1)。

表1 城市栖息地内目标物种选择的潜在影响因素[7-8,13,16,19,30-31,35-39]Tab. 1 Potential influential factors of target species selection in urban habitats[7-8,13,16,19,30-31,35-39]

2.2.2 目标物种生存与城市发展的共生策略

确定城市栖息地内具有良好生存潜力的目标物种后,如何整合生物多样性保护与城市设计成为共生策略的核心关注点[19]。共生策略主要包含4个阶段:前期分析与总体策略制定、细节规划与设计、建设与实施及使用后监测与评估[16],分别从动物需求和人类需求的视角进行论述。

2.2.2.1 前期分析与总体策略制定

1)考虑目标物种的生命周期和栖息地发展潜力,制定因地制宜的总体策略。目标物种对栖息地的要求与其生命周期关系密切,呈阶段性的变化特征,例如某些物种在幼年时期对于食物资源的需求不同于中老年时期[16],因而需要依据目标物种的生命周期和栖息地发展潜力制定因地制宜的总体策略。若只关注生命周期的某个环节并采用均一化的设计,则可能导致设计有效性大大减弱,例如在设计人工鸟巢构筑物时若忽视其与鸟类觅食和筑巢行为需求的联系,则可能无法吸引鸟类前来居住和繁衍[19,42]。

2)统筹生物与人类的发展需求,确定生物多样性保护目标。在专家团队和多方利益群体的协作下兼顾生物与人类的发展需求,并结合场地和所在城市特征确定生物多样性保护目标,例如增加受威胁物种生存概率或重新引入本地已灭绝的物种[18],提供其生存所需资源,确定栖息地的保护与营造目标。

2.2.2.2 细节规划与设计

1)保护并营造栖息地,促进种群数量增长和物种扩散。该环节是与具体空间规划设计联系最为紧密的部分,具体内容是对栖息地进行布局和分级规划,使人为干扰和威胁最小化,拓展在城市人居环境中营造生境系统的潜力。不仅可为目标物种提供生活场所,也为原有栖息地斑块的联结提供踏脚石,从而提升生态连通性、降低物种扩散阻力,为物种迁移和扩散提供便利[19]。城市建成环境中的栖息地大多是人工新建栖息地与自然遗留栖息地的结合体,可针对具体物种的生存需求进行设计。例如鸟类常于树洞或建筑立面筑巢,食物来源一般为行道树果实[13],则可在建筑立面增加人工巢穴、类似岩石的落脚点和具有遮阴功能的遮蔽物,为鸟类的栖息营造更为舒适的环境,这类小型栖息地同时也是城市生态网络的重要组成部分[16]。

2)营造绿色游憩空间,提升人类与动物互动的可能性。动物栖息地同时也是绿色游憩空间,能够为人类提供休憩、审美、社交、冥想、教育等社会文化服务,在保护与新建栖息地的同时应注重提升人类与生物互动的可能性。例如设计便于人类观察动物生活且干扰度低的观测点、道路或踏脚石、桥梁等,让人们在游憩的同时可观察感知鸟类、蝴蝶、刺猬、鱼类等动物的日常生活特征,感受人类与自然共生的美好之处[13,16,43]。

2.2.2.3 建设与实施

1)促进自然生态过程,减少人为干扰。依据场地状况和方案要求在专家团队的指导下对栖息地进行建设和营造,注重在促进自然生态过程的同时减少人为干扰。例如种植对目标物种生存友好的本土植物,建造适宜目标物种筑巢或居住的构筑物等[11]。同时应遵循低影响开发的原则,保留现有大树、避免土壤被压实和伤及植物根系、减少水土流失等[44]。

2)注重空间使用的便利度和舒适性。项目的建设载体以中微观的城市设计、公共空间营造和构筑物设计为主,应注重解决功能与安全的冲突以及动物与人类需求的冲突。例如有些动物需要安静的环境冬眠而人类同时需要使用该空间时,解决方案之一是将该空间设计为季节性的公共空间,即冬季以观赏为主减少人类干扰,而其他季节则可开放为与动物共享的公共空间[19]。

2.2.2.4 使用后监测与评估

生物多样性与栖息地状况的使用后监测与评估是动物包容性城市设计的重要环节,涵盖生态、社会和经济3个层面。

1)生态层面。主要评估项目建成后的生物多样性和栖息地状况与目标的差距,并预测达到目标所需的时间跨度,因为目标物种从迁入到定居需要一定的时间周期来完成[16]。目标生物的生存状况可通过专家启发(expert elicitation)和种群生存力分析(population viability analysis, PVA)[45]进行评估。

2)社会和经济层面。主要评估项目建成后面向周边居民的社会文化服务功能(如游憩和健康效益)[43,46]、对于商业发展的促进作用和为开发商带来的经济效益。使用后监测与评估结果的价值在于一方面可对动物包容性城市设计成果进行评价,为项目管理与提升奠定基础;另一方面可针对监测与评估结果与多方利益群体进行沟通并总结项目经验,为项目后续管理和相关实践的开展提供借鉴[44]。

2.3 动物包容性城市设计理论发展及应用现状述评

2.3.1 优势特征及实践状况述评

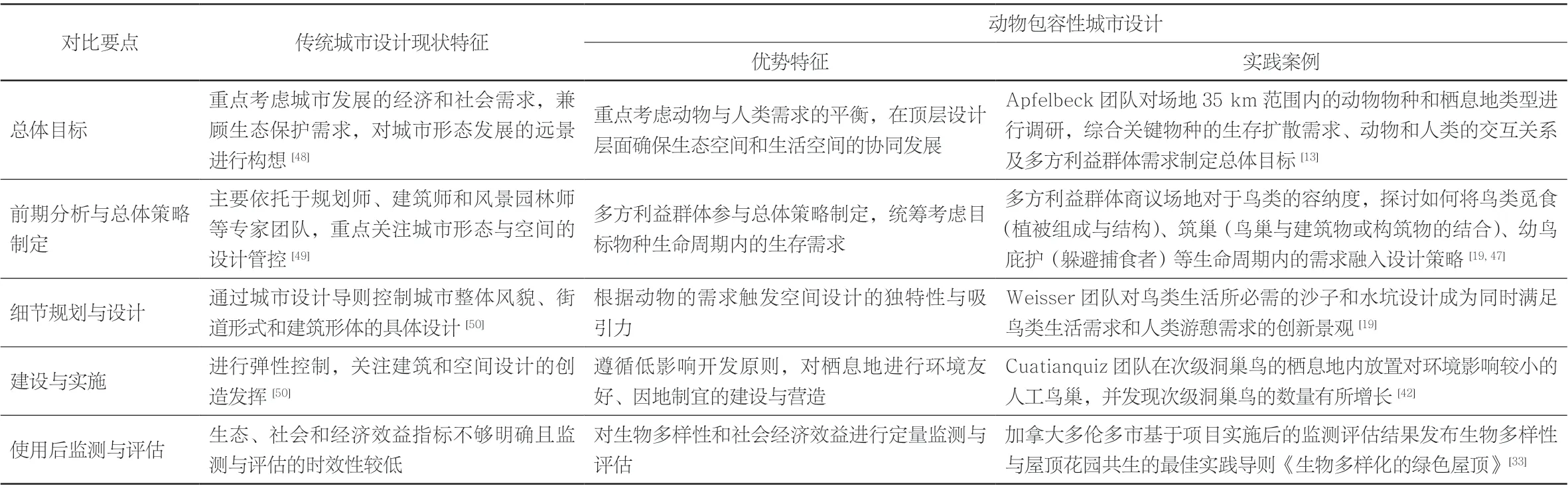

与传统城市设计相比,动物包容性城市设计在总体目标以及各设计阶段都表现出更适应于生物多样性保护国家战略和生态文明建设背景下空间规划体系的优势特征(表2),对城市生态空间和生活空间的协同发展进行了统筹考量,赋予了传统城市设计新的活力与发展媒触。因而动物包容性城市设计实质上是传统城市设计在发展变革中对新时代要求和城市发展需求的回应与进化,是聚焦于生物多样性保护的专项城市设计,在解决具体问题层面比传统城市设计具有更显著的灵活性和细化分工特征。近5年,国外尤其是德国和澳大利亚的相关研究团队尝试将动物包容性城市设计的原则运用于城市设计实践,开展了一系列先驱性探索,在理论基础和实践设计层面提供了经验借鉴,为动物包容性城市设计在中国的应用与实践奠定了良好的基础(表2)。

表2 动物包容性城市设计的优势特征与实践案例简析[13,16,19,33,42,47-50]Tab. 2 The strengths of wildlife-inclusive urban design and application cases[13,16,19,33,42,47-50]

2.3.2 局限性及实践应用难点述评

动物包容性城市设计是面对日益增长的生物多样性保护需求而衍生的新兴设计理念,在尚未成熟的发展期仍然面临:可利用的栖息地资源有限、生物多样性保护目标的设计转译困难、与现有城市设计程序的整合度有限、生物多样性保护与社会经济发展目标协调困难、政府政策支持有限、多方利益群体目标冲突等方面的诸多局限性和实践应用难点挑战;需要通过多个环节和阶段的整合与协调推动其在未来研究与实践中的应用。具体来说,动物包容性城市设计的发展有赖于具体实践项目的开展和经验的积累[19],成功的标杆项目将发挥示范和带动作用,并且所积累的物种资源调查数据和使用后监测评估成果可为相同城市或区域内其他项目的开展奠定良好的基础,在发展的过程中逐步提升生物多样性保护目标的设计转译成效[43],并通过社会经济效益产出评估逐步实现与城市社会经济发展目标的协调[18,46]。此外,动物包容性城市设计的实践推广需要完善的城市管理制度和保障措施的支持,从制度层面推动生物多样性保护与城市设计过程和程序上的融合[51]。

3 动物包容性城市设计应用路径探讨

在明晰了动物包容性城市设计的概念内涵、设计策略和应用现状后,仍将面临的挑战是如何实现这一概念框架对应于中国现实需求的应用。动物包容性城市设计在国际上已取得一系列理论和实践成果,面对中国日益增长的生物多样性保护现实需求,在应用路径层面还需要构建因地制宜的策略框架。

中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一,自联合国《生物多样性公约》于1993年生效以来,中国一贯高度重视生物多样性保护并取得了显著成效,并于2021年将生物多样性保护上升为国家战略,先后颁发了一系列相关文件:2021年10月8日国务院新闻办公室发布了《中国的生物多样性保护》白皮书[52],对中国的生物多样性保护理念和实践进行了回顾和展望;随后中共中央办公厅、国务院办公厅于10月19日印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》[53],对于生物多样性保护的具体措施和路径进行了更为深入的探讨,其中优化生物多样性保护空间格局、构建生物多样性保护监测体系、推动生物多样性保护公众参与等目标与动物包容性城市设计关系密切,可形成相互支撑的正向循环。

具体来说,动物包容性城市设计着力于解决城市建设环境内生境破碎化、孤岛化、生物包容性较低等问题,而这正是良好的生物多样性保护空间格局的基础条件;动物包容性城市设计在进行目标物种选择和前期分析与总体策略制定时进行的物种资源调查,可推动生物多样性保护监测体系的建设,同时完备的监测体系可为目标物种的选取提供更为全面的信息;公众参与是动物包容性城市设计策略的核心内容之一,对每一个设计阶段都有重要影响,动物包容性城市设计的开展将对生物多样性保护的公众参与形成有力的助推作用。

另一个挑战是如何在国土空间规划的框架下应用动物包容性城市设计,因为国土空间规划是各类开发建设活动的基本依据和空间蓝图。生态文明建设优先是国土空间规划的核心价值观[54],而合理划定生产、生活和生态空间的开发管制界限则是国土空间规划体系的重要内容[55]。在此背景下,动物包容性城市设计以动物与城市发展的和谐共生为切入点,对连接生态和生活空间的潜在栖息地空间进行规划与设计,为实现生态空间的山清水秀和生活空间的宜居舒适做出城市设计层面的指引。此外,动物包容性城市设计的概念内涵与“城市双修”(即生态修复和城市修补)高度匹配:一方面通过栖息地营造和动物物种保护以修复城市中的自然环境,另一方面通过结合动物生存需求的城市建成环境更新织补提升活力和风貌,为城市双修提供有效路径。

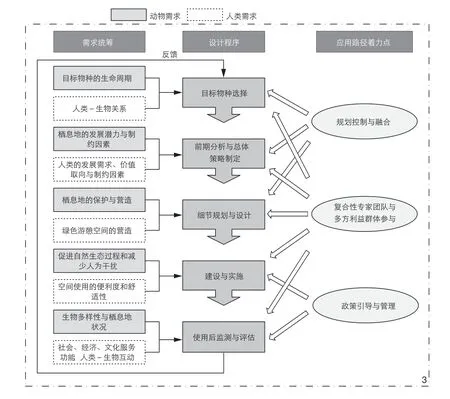

基于对动物包容性城市设计核心特征的理解以及对中国生物多样性保护国家战略、国土空间规划和城市双修的考量,本节对其应用路径模式进行了探索(图3)。从中微观尺度提出规划控制与融合、复合性专家团队与多方利益群体参与,以及政策引导与管理是动物包容性城市设计从概念走向实践的重要着力点,分别影响设计程序的不同阶段,体现了动物包容性城市设计对于需求矛盾的调和能力,推动实现“动物适宜性”和“人类适宜性”的共生。

3 动物包容性城市设计应用路径模式[16,30,43]Model for the application path of wildlife-inclusive urban design[16,30,43]

3.1 规划控制与融合

规划控制与融合指依据城市设计导则将动物与人类需求融入设计过程,解决何时、何地、如何将目标生物选择和栖息地营造纳入设计程序的问题,从而保证项目的生态有效性、社会可持续性和对于城市未来发展的适应性。例如前期分析与总体策略制定环节既要考虑栖息地的发展潜力与制约因素,又要兼顾人类的发展需求、价值取向与偏好,以及开发建设中可能面临的其他制约因素,因此,生物种群和栖息地营造的预期目标应与项目本身的设计目标相协调。在进行细节规划与设计时,保护与营造栖息地的同时要考虑如何为人类营造绿色游憩空间[16]。不同于传统的生物多样性保护,动物包容性城市设计采用一系列设计手段和工程措施为目标物种营造舒适的栖息环境。此外,功能分区和边界划定等规划控制手段可保证动物包容性城市设计的开发强度符合资源环境承载能力和国土空间开发适宜性的要求,并以生物多样性保护为抓手带动项目周边区域生态资源系统的修复和生态价值的提升。

3.2 复合性专家团队与多方利益群体参与

复合性专家团队与多方利益群体对动物包容性城市设计的全过程都具有重要的支撑作用。首先,与《关于进一步加强生物多样性保护的意见》中对于人才支撑的要求一致[53],应构建具有多元学科背景的复合性专家团队(可包含生态学家、生物学家、城市设计师、国土空间规划师、风景园林师、建筑师等),在项目早期介入并为各设计环节提供理论和技术支持。其次,多方利益群体(开发商、居民、非政府组织、当地政府等)的参与区别于传统自上而下的专家决策[13,30],是在城市建成环境内成功开展生物多样性保护的关键[31]。例如开发商和居民的参与有利于项目建成后的管理与维护,而当地政府的参与则可通过颁布激励性措施,推动项目的筹备与建设[13,16]。此外,还可避免不同利益群体的意见分歧,例如专家更为关注生物多样性水平和生态环境的提升,而当地居民则担心昆虫和蚊蝇的滋生,解决方案是在项目早期就开展多方利益群体参与,通过自然教育和体验项目加深居民对于自然栖息地和生物多样性保护的了解[44,47]。

3.3 政策引导与管理

政策引导与管理主要指政府在生物多样性保护国家战略和生态文明价值观的导向下,实行激励性措施、树立实践案例典范、颁布规划设计导则,以鼓励开发商将动物包容性纳入设计项目的规划与实施,主要作用于建设与实施及使用后监测与评估等2个环节。例如加拿大多伦多市颁布了《多伦多市绿色屋顶地方法则》(City of Toronto Green Roof Bylaw),要求新建建筑总建筑面积超过2 000 m2的需配备屋顶花园以提升当地的生物多样性,并基于实施后的监测和评估结果发布了生物多样性与屋顶花园共生的最佳实践导则《生物多样化的绿色屋顶》(Biodiverse Green Roofs)[33]。又如英国伦敦市维多利亚区域的《维多利亚商业区提升计划》(Victoria Business Improvement District)对绿色基础设施的生物多样性提升效益进行了监测与评估,成为伦敦地区商业区提升计划的重要借鉴和参考[56]。

4 总结与启示

笔者对动物包容性城市设计这一创新型城市生物多样性保护策略进行了系统性述评,梳理了其背景、概念内涵、目标物种选择策略、目标物种生存与城市发展的共生策略,并对适应中国生物多样性保护需求的应用路径进行探讨,论证了其从概念走向实践的可行性。动物包容性城市设计兼顾生物和人类的需求,让城市建成环境和生物自身成为解决方案的一部分。目标物种的选择和栖息地的营造是动物包容性城市设计的核心环节,也是区别于传统分道而行的生物多样性保护和城市设计的主要特征。具体来说,动物包容性城市设计中的目标物种选择过程更为开放,在考虑项目建设影响和动物生命周期的前提下纳入多方利益群体参与,对目标物种的生存潜力和综合效益进行评估,从而保证目标物种在生态、经济和社会价值层面均具有较高程度的适应性。对于栖息地营造,动物包容性城市设计中的栖息地大多是中微观尺度的人工与自然构造的结合体,其拓展了自然生境系统的范畴,挖掘城市建成环境成为生物栖息地和生态网络踏脚石的可能性。

在生物多样性保护国家战略、新一轮国土空间规划和“城市双修”的背景下,动物包容性城市设计相关理论与实践的发展将为促进城市地域内生物多样性水平的提升、生态文明制度建设和公众参与提供新的实践路径。

此外,生物多样性保护涉及多个维度,除了动物多样性保护外还包含对于植物、微生物、遗传、生态系统多样性的保护。为了更好地促进城市生物多样性水平,动物包容性城市设计的概念还有继续拓展的潜力,例如可将植物物种、微生物物种和生态系统的保护纳入概念框架,将其拓展为“生物包容性城市设计”乃至更大尺度的“生物包容性城市规划”。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1由作者绘制;图2由作者根据参考文献[13]改绘;图3由作者根据参考文献[16, 30, 43]绘制;表1~2由作者根据参考文献[7-8, 13, 16, 19, 30-31, 33, 35-39, 42, 47-50]绘制。