基于“导问”的高中数学教学设计策略

【摘 要】新高考命题聚焦对学生关键能力的考查,特别强调要使学生在深刻理解的基础上对知识融会贯通、灵活运用。在课堂教学中,通过导问,以问题串的形式引导学生进行主动探究和深层次学习,有助于学生深刻领会概念的内涵与外延,在自主建构概念的过程中提升创新思维能力,在自主解决问题的过程中养成科学思维的习惯,在自主发问中形成批判性思维意识。

【关键词】导问;创新思维;科学思维;批判思维

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)67-0011-04

【作者简介】朱晓祥,江苏省木渎高级中学(江苏苏州,215101)教师,高级教师。

高中数学教学应以发展学生数学学科核心素养为导向,创设合适的教学情境,启发学生思考,引导学生把握数学内容的本质。导问式教学是以“导问”为特征的一种课堂教学活动,是以“问题链”的形式,让学生在学习中层层交流、深入思考,进而能主动发问。导问式教学设计的问题应该具有以下三个特点:一是具有引导意义的问题情境;二是有目的地发展学生的认知策略;三是让学生感知数学方法论的出发点。因此,导问式教学方式有助于发展学生的创新思维能力,培养严谨求实的科学精神,树立敢于质疑、善于思考的批判性思维意识。下面,笔者以具体的教学实例,谈一谈如何设计基于“导问”的高中数学课堂教学。

一、以“问”导“建”,在自主建构概念中培养学生的创新思维能力

数学概念是揭示现实世界空间形式与数量关系本质属性的思维形式,是数学知识的基本单元。因此,在概念教学中,通过“导问”引导学生积极参与数学概念的建构过程,有利于学生更好地理解其实质,也有利于对学生科学思维能力的培养。笔者在执教人教A版高中数学必修第二册第六章第一节“平面向量的概念”时,进行了以下探索和思考,与同行们交流。

笔者认为,本节课的目标主要有三个:一是让学生抽象出向量的基本概念、基本表示、研究特殊向量之间的基本关系;二是理解平面向量的几何意义和代数意义,体会数形结合的数学思想;三是让学生体验研究新概念的基本思路和内容,即通过类比、抽象、概括、归纳、实践等途径,研究一個新概念的定义、表示、关系和应用。因此,在设计“问题链”时,应该设置有引导意义的问题情境,通过启发式的引问帮助学生建立认知结构。

【教学片段一】

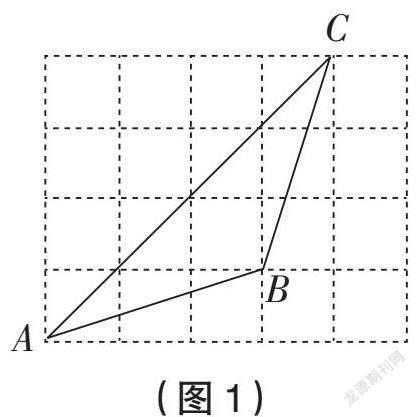

问题1:如图1,若小正方形的边长为1m,一只蚂蚁沿直线从A爬行到B,再从B爬行到C。蚂蚁爬行的距离和位移分别是多少?

问题2:距离和位移有什么不同?

问题3:位移作为一个物理量,它同时包含大小和方向两个要素,请列举生活中的位移。

问题4:这一类对象的共同属性是什么?你能用数学的语言概括“向量”的概念吗?

问题5:在数学学习的过程中,我们有没有学过既有大小、又有方向的量?

问题6:我们学过类比数、集合、函数的研究方法,接下来我们应该从哪些方面研究向量这一新的概念?

问题1从实际生活中的情境出发,引导学生感悟两个不同的概念,引出向量概念的原型;问题2培养学生的抽象概括能力和语言表达能力;问题3引导学生观察、概括,得到概念的本质属性;问题4引导学生自主生成概念;问题5将物理模型数学化;问题6在问题5的基础上层层设问,让学生体会研究概念的基本途径,培养学生的科学思维。

基于问题解决取向的教学模式,强调在教学过程中利用“问题链”将学生的概念表象与原有经验联系起来,在设置导问和问题解决过程中给学生更多的独立空间。在教学中,处于中心地位的应该是通过问题解决的过程发展学生的元认知策略、认知结构和相应的学习态度。

二、以“问”导“思”,在自主解决问题中培养学生的科学思维方式

美国心理学家纽厄尔与西蒙(Newell & Simon)提出:问题是这样一个情境,个体想做某件事,但不能即刻知道做这件事所需采取的一系列行动。[1]当学生遇到难度较大的数学题时,需要有适切的解决问题的策略和合理而科学的思考过程。在这个过程中,教师通过“导问”提出具有探究性的问题,将突破点设置在学生的思维最近发展区,调动其解决问题的欲望,这有助于培养学生的自主意识和创新意识。

数学问题解决的过程应该分为以下五个阶段。(1)理解问题:什么是未知的?什么是给出的?(2)问题表征:代数表征和几何表征是什么?(3)拆分成子问题。(4)实施:确定计算和推理过程。(5)反思:问题的内涵和外延。

在人教A版高中数学选择性必修第一册第二章“直线和圆的方程”的学习中,学生遇到这样一个问题:已知a>0,过点P(a,[3]a)的直线l与x轴、y轴交于A,B两点,且△AOB面积为8[3],这样的直线有4条,求a的取值范围。

这道题对学生来说有一定的难度,其难度来自两个方面:一是与学生既定状态已掌握的知识和技能的联系较少;二是题目的表征形式的一般化程度不高,具有一定的抽象性。基于这样的情况,笔者设置了以下导问路径。

【教学片段二】

问题1:已知条件是什么?求什么?

问题2:过一点的直线由什么元素确定?

问题3:怎样从代数的角度表达“这样的直线有4条”?

问题4:(追问)你能够构建解题过程吗?

问题5:怎样从几何的角度表达“这样的直线有4条”?

问题6:同学们是否记得在之前的学习过程中我们做过这样一道题:过点P(2,2[3])的直线l与x轴、y轴的正半轴交于A,B两点,求△AOB面积的最小值及此时直线的斜率。

问题7:我们能否将点P一般化,得到一般性结论?

在这个问题链中,问题1、2是提出问题,问题3是代数表征,问题5是几何表征,问题4是选择解决问题的一个策略,问题6是局部启发,问题7是反思和应用。本教学环节以问题为起点,以探究为路径,创造适合学生思考的合作环境,从而唤起学生对问题及其本质的探究欲望。

三、以“问”导“问”,在自主发问中培养学生的批判性思维意识

在数学教学中,我们不仅要让学生成为“问题解决者”,还要让学生成为“问题发现者”,让学生主导问题的提出、问题的分析、问题的解决三个课堂环节。

1.引导学生追因索果,由疑生问

在数学教学过程中,我们希望学生对所学的知识和方法,不仅要知其然,更要知其所以然。因此,在教学过程中,要让学生学会多问为什么,努力激发学生提问的意识。

在处理这个问题的过程中,生1的方法通过多项式乘法原理解决问题,其实是对二项式定理的认知,体现了较强的元认知能力和批判性思维能力。学生2改编的变式题拓宽了“三项”向“二项”转换的途径,体现了较强的创新意识。学生在自主发问和反思中探究了这一类问题的本质——“三项”转换为“二项”。

2.引导学生自编习题,由问生思

问题解决是一个发现、探索和创新的过程,包括提出问题、建构模型、设计方法、检验反思等。学生作为课堂的主体,应成为问题的发起点和终结点,让学习真正发生。在课堂上引导学生自主发问甚至是自主编题,有利于培养学生的高阶思维能力和批判性思维。

【教学片段四】

在“直线和圆的方程”单元复习课中,笔者编制了这样一道复习题:过点P(3,1)作圆C:(x-1)2+y2=1的两条切线,切点分别为A,B,求切线PA的长。

师:以此为条件,你认为我们可以研究哪些问题?请你把问题编写完整,并尝试解答。

生1:求线段AB的长。

生2:可以从角度看,求∠APB的大小。

生3:还可以从面积的角度探究,求四边形PACB的面积。

生4:求[PA]·[PB]的值。

师:总结一下,刚才四位同学分别从几何图形中的线段长度、角度大小、面积大小、向量数量积四个方面编制了四个题目,请同学们课后自行完成这四个题目。这是一个几何图形中的定态问题,有没有同学可以将这道题目改编成动态状态下的取值范围问题?

生5:可以将点改成动点,点P为直线x+y-4=0上的动点,过P点作圆C:(x-1)2+y2=1的两条切线,切点分别为A、B。

师:非常好,以下是老师编写的几道习题,请同学们思考并完成。从线段长度的角度:(1)求切线PA的最小值;(2)求线段AB的最小值。从角度大小的角度:(1)求∠APB的最大值;(2)圆C上存在点N,使∠CPN=30°,求此时P点横坐标的取值范围;(3)当∠APB=60°时,求点P的坐标。从面积的角度:求四边形PACB面积的最小值。从向量的角度:求[PA]·[PB]的最小值。

(学生完成练习)

师:点P是一个动点,它使得图形中一些几何元素的取值发生了变化,从而产生了以上一些有关取值范围问题。同学们能否探究一下,当点P在直线上移动时,几何图形中是否有确定的量或者几何元素?编制一道定点定值的习题。

生6:可以探究直线AB是否过定点以及△PAB的外接圆是否过定点。

在数学学习中,要彻底理解一个数学问题,就要弄清楚它的“来龙去脉”。在平常教学过程中,尤其是章节复习课和習题课中,教师首先应留时间给学生,鼓励学生大胆尝试,增强学生的学习信心和发问意识;其次是要把握好问题的“发问点”,精心挑选题干,让学生有题可编,有问可发,从而使学生的发问意识、批判意识在数学课上得到锻炼和提升。

新课程强调对学生创新意识和创新思维的培养。在数学课堂教学中,教师要关注与创新相关的能力和素养的培养,比如独立思考的能力、发散性思维、逆向思维等,关注学生发现问题和批判性思维的能力,培养学生探索新方法、积极主动解决问题的能力,摆脱思维定式,勇于创新。通过“导问式”的课堂模式,引导学生思考,培养学生的关键能力和核心素养。

【参考文献】

[1]钟启泉,徐斌艳.数学教育展望[M].上海: 华东师范大学出版社,2001:10.

[2]教育部.普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京: 人民教育出版社,2020:5.

[3]李红婷.数学问题解决教学设计及其实施策略[J]. 数学通报,2007(6):34-37.

[4]赵士元.导问:让思维成长——以一道高三数学难题的教学为例[J]. 江苏教育,2018(35):39-42.