晋绥革命根据地抗战时期公粮内控制度探析

■孛亚南

抗日战争时期,晋绥边区,灾害频发,公粮短缺。战争时期的晋绥边区既要保证抗战所需的军粮,又要克服自然灾害所造成的粮食紧缺。晋绥边区民主政府刚建立时,很多地方产生了粮食的浪费,因此当时制定了严密的公粮制度,比如严格公粮的支出程序、加强公粮的预决算制度管理等,通过制度措施保障公粮的合理使用。与此同时,还要解决抗战时粮食保障的问题,因此,公粮制度在战时会有动态的调整,以适应战争的需要。本文尝试分析抗日战争时期晋绥边区公粮内控制度及其为保障抗战所需粮食发挥的积极作用。

太原沦陷后,八路军按照我党制定的坚持“游击战”和“持久战”的战略方针,放手发动群众,广泛地建立抗日革命根据地。贺龙领导的120师挺进晋西北开辟抗日根据地,同时派出大批干部深入敌占区,协同山西省牺盟会等开展抗日武装斗争。

由于当时一面要加强对敌斗争,一面要发展生产建设,保持民力培植民力,使得根据地的抗战物资,由半自给到完全自给,以充实反攻力量,所以当时制定的财政政策原则是:开源节流、平衡收支、努力自力更生。减轻人民负担既要保持抗战物资供给,又不能使人民有过重负担,在他们全年所得中给政府一小部分作为抗日经费,一大部分投入再生产或扩大再生产。

一、公粮政策的基本概况

(一)公粮政策的基本原则

晋绥边区百分之九十以上的人都是农民,将农民的公粮、田赋、存款的几项来比较,公粮占总数的92.77%,抗日战争时期公粮政策的重点主要是:第一,反对敌人破坏与保证战时的需要。第二,坚持团结与扶持大多数农民的经济。第三,保证再生产或扩大再生产。

(二)公粮政策的征收规定

抗日战争时期依据公粮政策原则,公粮征收是从国民总收入中除去其消费量及再生产费用,敌人掠夺破坏等以后的盈余中来计算其免征或应征数量,为了照顾人民的利益规定了收入多的多出,收入少的少出,十分少的不出,为了坚持团结规定了国民总负担量不超过总生产量的百分之二十,负担者不少于全人口的百分之八十。

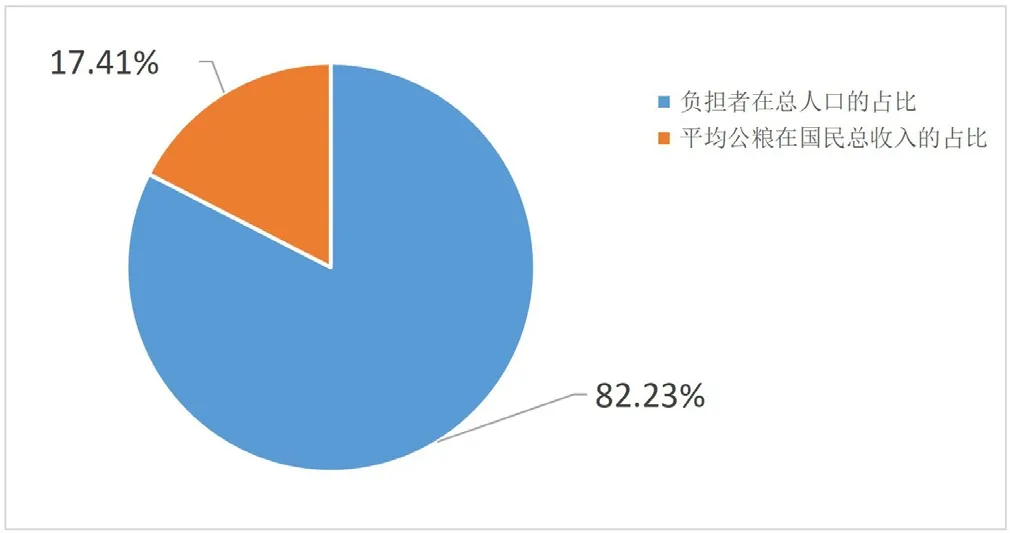

如图1所示:从1942年秋季征收的结果来看,根据兴县、临县、临南、保德、岢岚、河曲六个县的统计,负担公粮人数占总人口的82.23%,平均公粮总负担金额占国民总收入的17.406%。公粮的此项政策,通过扩大公粮负担的群体人数,同时降低负担总量,切实减轻了根据地农民的实际负担。

图1 :1942年公粮征收情况

(三)公粮政策的奖励措施

在公粮政策中大大奖励种棉种兰、开荒水利。在拟征收公粮时,为保证人民负担公粮后的再生产或扩大再生产。奖励开生荒免征公粮三年,开熟荒免征一年。奖励开办水利,奖励种棉种兰,奖励家畜畜牧业不论牧养多少均不计征公粮。

开荒免征公粮三年的政策,调动了农民自力更生,开拓荒地的积极性,增加了根据地可耕种土地面积,提高了粮食的总供给量。奖励种棉种兰,奖励家畜畜牧业的政策,通过棉花兰花经济类作物的种植,增加了根据地农民的收入。

二、公粮财产保护制度

(一)公粮审批执行权限控制

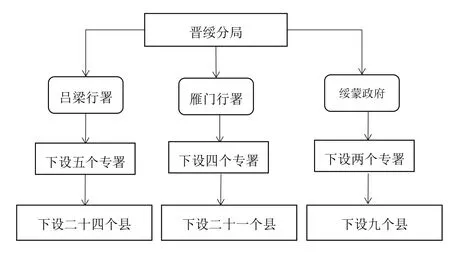

1940年1月5日,晋绥边区抗日民主政权——晋西北行政公署(后改为晋绥边区行政公署)在兴县蔡家崖成立。晋绥边区的行政机构设置如图2所示:

图2 :晋绥边区行政机构设置概况

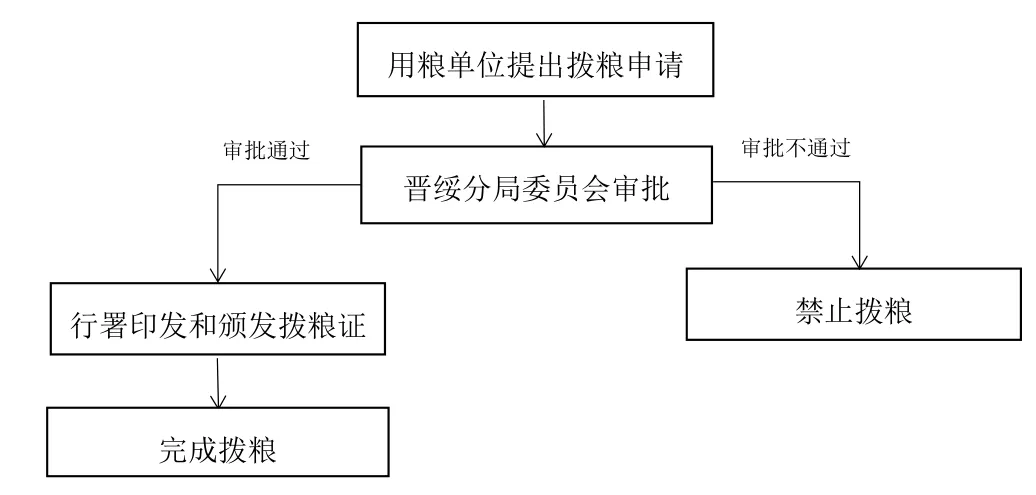

结合当时晋绥行政机构的设置,晋绥分局对公粮的支出审批和执行权限方面,作出了明确的职责划分,如图3所示:由晋绥分局审委会负责行使拨粮的审批权,拨粮申请提请分局审委会批准后通知行署,由行署印发和颁发拨粮证。只有通过审委会的批准,取得拨粮证,政府才能拨给公粮,否则政府不能自行拨给公粮。拨给公粮的这一程序也体现了审批权和执行权的分离,更加有利于公粮的内部控制,保护公粮财产的安全和完整。

图3 :公粮审批执行流程

(二)公粮预算决算控制

1.确定了公粮的预算年度。1944年《中共晋绥分局审计委员会审计条例》(以下内容中简称为《审计条例》)第十五条明确规定了粮秣年度(即当时的会计年度)为上年十一月起至本年十月止。十一月、十二月、一月为第一季度,二月、三月、四月为第二季度,五月、六月、七月为第三季度,八月、九月、十月为第四季度。

2.严格执行公粮的预决算编制。《审计条例》中明确规定:晋绥边区的各级政府部门须依照规定日期造报预决算,到期不造报预算不发粮,不造决算者停止下期发粮。

晋绥边区本就自然环境恶劣,粮食紧缺,再加之抗战时期敌人的扫荡,前线部队吃粮问题更是紧张,因此严格要求编制公粮的预算制度,更有利于合理有效地分配粮食,保障前线粮食供给。决算的编制有利于行署监督各层级公粮的收支计划及具体的实施情况,加强对公粮有效使用的监督和控制。

(三)公粮支出范围的控制

《审计条例》中限定了公粮的用途,通过制定公粮开支的负面清单,明确哪些项目不得开支公粮:

1.不得以粮秣作为货币换买各种东西,或用粮秣饲喂猪狗鸡等,否则以贪污浪费公粮论。按情节轻重给以处分。

2.各部队机关学校,脱离军职的生产人员及生产工具等不得开支公粮或经费,一切费用应在生产盈余下解决之。

3.运输煤炭、兵工器材,印刷材料等,不得开支公粮,应在各该项下之经费开支之。(即关何项费用即在何项费用报销)

4.各部队机关学习,如储藏粮食遭受无故之损坏,及发生盗窃者,均不补发,亦不报销。

5.各部队机关学校,所开设带有营业性质的豆腐粉房合作社等不得开支公粮。

由当时所制定的公粮开支负面清单可以看出,一方面对粮食的用途作了限定,“不得以粮秣作为货币换买各种东西,或用粮秣饲喂猪狗鸡等”,以保障粮食的有效供给。另一方面规定具有生产能力的生产人员,要自己解决公粮,同时其开设的带有营业性质的合作社也不得开支公粮,以此确保公粮的生产。

(四)公粮的支出凭证控制

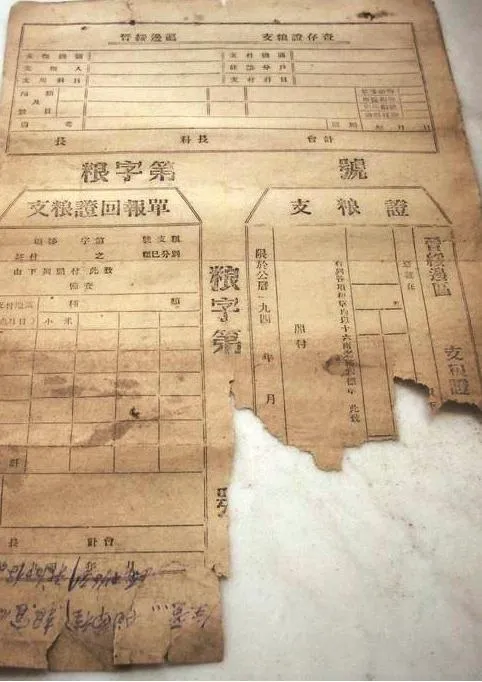

前文已经提到,必须持有行署统一印发的支粮证,才能支取公粮。如图4所示,晋绥边区当时所使用的支粮证为一式两联,一联为支粮证,用于支取粮食时的凭证,另一联为支粮证回报单,即回单联,是在完成粮食支取后,缴送给上级单位的凭证。

图4 :晋绥边区支粮证

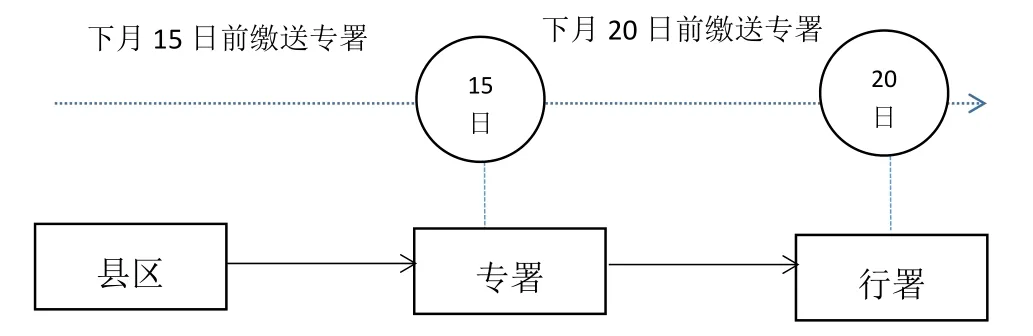

在扫荡时,也一律要用行署二联拨粮证,没有此证不得自行支用公粮。《审计条例》中明文规定了支粮证回报单的缴送限期,如图5所示:区、县本月收到行署统一印发的支粮证时,支取粮食后,要在下月十五日前缴送专署,专署本月受到县区交来的收粮证,限于下月二十日前缴送行署财政处。

图5 :支粮证回单联缴送期限

《审计条例》中规定:如不缴送支粮证回单者,县区在下月二十日前,不承认此证所用公粮,专署在下月三十日前,不缴送财政处者,不承认此证所用公粮。(如反扫荡延误不在此限)各县、专署不得故意延误及自行制造收粮证,如查处时以贪污论。

支粮凭证的回单联的最终缴回,实现了公粮的申请——审批——支取——复核,一个完整流程的闭环操作。事前经过晋绥分局委员会审批控制,确保公粮的使用在规定范围内,避免出现随意开支公粮,浪费公粮现象。事中,有支粮证才可支取公粮,没有支粮证不支取公粮,确保了公粮的支取有证可查,有据可循。事后通过支粮证回报单的缴回,再次由审批部门核查公粮的真实使用情况。设计严密的公粮支出程序,有效保障了公粮的合理开支,避免因贪污、挪用等造成的公粮浪费问题。

三、公粮存储的控制——粮库制度

晋绥抗日根据地如一座铜墙铁壁,巍然屹立在陕甘宁边区的前卫阵地。抗日战争期间,敌寇多次对晋绥抗日根据地发动大规模的扫荡。仅就1940年就发动三次“烧光、杀光、抢光”大扫荡,全区军民展开了艰苦卓绝的反扫荡战斗,作战200余次,粉碎了敌人的扫荡。1944年根据地军民开展攻势作战,沿线向日伪军发动大规模反攻,解放县城53座。晋绥边区作为敌后抗日根据地,在经济上过去是比较落后的地区,加之自然环境恶劣,自然灾害时有发生,却能够在抗战时期充分保障粮食的供给,充分阻击敌寇的扫荡,与当时所实施的切实可行的公粮粮库保管制度不无关系。

晋绥革命根据地开创性地建立了粮库制度。粮库制度,是敌后战争一重要财政制度。设计良好的粮库制度为保障游击战期间,军队的粮食供给发挥了不可替代的作用。粮库制度的特点主要体现在以下方面:

(一)粮库布点分散隐密

粮库就是敌后战争粮食保管供应组织,在根据地内到处都设有粮库。战争频繁之游击区,粮库保管点的设置更分散,更秘密。内地区与游击区为预防敌人掠夺,把公粮埋藏在山野里,到群众家看不到有什么存粮,但等到政府拨粮手续到达时,很快就会集中几十石,甚至几百石。

(二)军民结合的保管制度

粮库作为一种群众性的组织,在一般内地区公粮征收后,即由自然村干部交由全村群众所选之公粮保管小组负责保管。内地区用粮时,凭支粮证由上级拨付公粮。公粮支付后,用粮单位每十天以二联收据,或旅途粮票向上级报销一次。游击区有些地方每区设有粮站,由区财政助理员任站长,驻军中的粮秣员任工作员,每站连站长有二至三人,有他们负责把粮食分别保管与各村群众中使部队支用,粮食管理与群众保管紧密结合起来。

所以如此设计的粮库保管制度,无论战争频繁激烈到什么程度,军队永不会为粮食问题影响战斗行动。部队机关或过往人员不论平时或者战时只要他们合乎手续规定,到处可以支取粮食,群众代管公粮比自家保管粮食还要用心,粮食保管工作与根据地其他工作一样,到处与群众结合着。敌后游击战争环境,若没有这样和群众结合的粮库,而欲达到完善的战争粮食供应是不可能的。

五、公粮内控制度适应性调整——战时公粮政策动态调整

晋绥边区建立以来,在不断的摸索与数年的工作经验中,不断地改进制度,使它更适合于边区的战争环境。民主政府刚建立时,很多地方产生浪费,于是便加强预决算制度的管理。坚持了如不做预决算,即不发粮食与经费,不经总金库与粮食局的通知即不能支取任何款项与粮食的原则。

由于晋西北革命根据地建立当时正处于抗战的特殊时期,处于抗战前线的部队有时很难及时取得行署所规定的凭证。加之制度复杂手续繁难,与某些地方工作人员的机械执行,导致有些部队在急行军后或在战争中向政府领不到经费与粮食,而影响了部队的供给。倘若战前战时战后都采取一样的政策,显然是不合时宜的。因此行署针对战时特殊的环境,对公粮的预算决算程序、公粮的支出政策等机动地作出了调整,使其能够确保战时的物资供给。

(一)简化预决算制度手续流程

战前开支决算涉及七种复杂的手续:1.决算表;2.伙食旬报表;3.马乾旬报表;4.开支表;5.单据贴存簿;6.收支对照表;7.领款证。在游击战争环境中,购买物品一般是不易取得单据的,决算制度中规定了单据贴存簿,要求机关一切开支均须有单据才能报销,就为提供开支决算的凭证带来了巨大的困难。因此动态调整了预决算制度,只包含预决算表、开支表,人员调动供给介绍证三种简单的手续。

(二)简化支领粮食手续流程

民主政府刚成立时规定,支取公粮时,必须先通过分局审委会的批准,取得拨粮证,政府才能拨给公粮,政府不能自行拨给公粮。战时无法确保程序的严格执行,因此在支领粮上,规定了战斗时期或过往军队,只要有连长以上,军政首长的介绍信,即可向地方政府支取粮食。支领手续流程的简化,实现了战时粮食的灵活调度,充分保障了粮食的及时供应。

(三)合理规划公粮的调剂运输

在民主政府初建立时,对于吃粮的组织工作很不够,又不许随便动用民力,新公粮征收后机关部队就近吃粮,附近的吃完了就到很远的地方背粮也影响了不少的工作与学习。另一方面,不少的机关在内地,先吃内地粮,延长了游击区粮食的存放时间,个别村庄由于与民兵配合不够,损失了公粮。因此规定由外向内的支付原则,组织了公粮的调剂运输工作,从水路、陆路把游击区的公粮运回一部分,把产量多的地方的粮食运往产量少的地方,这样就避免了因游击处粮食存放时间过长所导致的粮食损耗。

抗日战争时期,晋绥革命根据地作为共产党所建立的19个重要的革命根据地之一,是陕甘宁边区的门户的重要屏障。晋绥边区行之有效的公粮政策,在充分保障晋绥边区农民利益的同时也确保了抗战前线粮食的供给;公粮的审批控制、预算决算控制有效避免了公粮的浪费;公粮的存储控制及战时政策的动态调整,适应了抗战时期的形势变化,进而确保了晋绥革命根据地“游击战”“持久战”的胜利,使日军始终未能越过黄河进犯陕甘宁边区,保卫了延安和党中央,并确保了党中央与敌后各根据地联系的交通线。