长期护理保险能否提高失能老年人的照料满足感?

——基于CLHLS 2018年数据的实证分析

高旭瑶

(中南财经政法大学 公共管理学院,湖北 武汉430073)

一、引言

进入21世纪以来,我国人口结构整体上呈现出“头重脚轻”的特征,老龄化态势十分严峻。随着年龄增长,老年人罹患慢性病、失能的风险逐渐增大。研究发现,老年人罹患慢性病的概率高达60%以上,而失能的概率则高达22%以上,“长寿而不健康”是众多老年人的生命状态(葛延风 等,2020;宋新明 等,2016;刘二鹏 等,2018)。在人口老龄化给我国经济、社会发展带来巨大挑战的同时,老年照料问题随之凸显。人口结构改变、育龄人群生育意愿下降,导致“4-2-1”家庭比例增大,家庭照料功能不断弱化。

由于非正式照料资源难以支撑养老负担,人们开始呼吁正式的社会支持资源——长期护理保险。美国健康保险协会认为,所谓长期护理保险,是指通过基金筹集,为患有慢性病或伤残的中老年人提供护理服务和支付经济补偿的一种社会保险制度。在借鉴国外经验的基础上,我国长期护理保险(以下简称为“长护险”)试点陆续开展,截至目前,试点城市已达49个,报销比例达70%。作为一项健康老龄化政策,长护险能否提高失能老年人的照料满足感?如果可以,其内在机制是什么?本文拟基于社会支持理论,结合中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2018年数据,采用倾向得分匹配法,评估长护险对老年人照料满足感的影响,探究长护险影响老年人照料满足感的内在机制,并提出推动长护险发展的建议,以期为推进我国的健康老龄化提供有益参考。

二、文献综述

化解老年照料危机,走出照料困境,是实现健康老龄化的重要挑战。随着经济转轨和社会转型,老年人的日常照料问题吸引了众多学者的关注,其研究内容大体包括以下三个方面。第一,对照料满足状况的研究。我国老年人的照料满足状况呈现差异化特征。从城乡角度看,城市照料资源相对丰富但比较分散,社会化照料发展较快,农村则与之相反(丁志宏,2011)。另外,农村老年人的日常购物不如城市老年人频繁,罹患一些小病基本是自行去村诊所就诊,临时性的日常照料基本能得到满足,但缺乏长期、稳定的照料资源(伍小兰,2009)。相比东部地区和西部地区,中部地区的农村人口迁出率较高且跨省流动人口较多,因此对照料的需求度更高(段成荣等,2013)。从年龄角度看,高龄老年人的患病风险显著增加,属于依赖型群体,对照料的需求度更高(黄匡时,2014;陈宁,2020)。从失能角度看,伴随失能程度加重、失能时间延长,失能老年人无人照料的风险增加。曹杨 等(2021)发现,53%的失能老年人的照料需求未得到满足,其中完全未得到满足的占3%。第二,对照料满足感影响因素的研究。在这一点上,国内外学者已达成一定共识:家庭收入高、生活来源充足、与家人同住、子女照料支出多的老年人照料满足感高(Allen et al.,1997;Pezzin et al.,2007;刘二鹏 等,2018)。第三,对照料需求未获得满足的老年人的研究。我国仅有40%的城乡居家老年人获得了家人的有效照料,部分老年人甚至无人照料(曹杨,2017)。陈宁(2020)发现,照料需求未得到满足的失能老年人比照料需求得到满足的失能老年人死亡风险更高,其中独居失能老年人、中低失能程度老年人面临的死亡风险更大。

已有研究发现,长护险能够提高老年人的满意度。陈鹤 等(2020)在江西省的调查研究发现:70.23%的老年人认为,长护险在减轻长期护理费用负担方面发挥了较大作用;老年人的这种感受越明显,对长护险的满意度越高。戴卫东等(2019)发现,在上海市长护险实施过程中,居家护理老年人的满意度水平高于养老院护理老年人,且不同老年人之间在家庭居住地、当地经济发展状况和资源配置情况、通勤便利程度等方面的差异也会影响其满意度。

综上可知,学界有关老年人照料满足感的研究已取得较为丰硕的成果,但现有文献更多聚焦于老年人照料满足感的状况和影响因素等方面,对长护险与老年人照料满足感之间关系的关注度不够。尽管也有研究认识到这一问题的重要性,但其中很多研究仅停留在研究长护险对老年人的整体满意度或制度满意度的影响上,鲜有研究对长护险与失能老年人照料满足感之间的关系及影响机制进行讨论。长护险能否影响、如何影响失能老年人的照料满足感,是本文探究的两大问题。

三、理论基础与分析框架

社会支持理论由Raschke(1977)首次提出,社会支持是指个体从他人、群体、社会等各个方面获得的帮助与支持。该理论广泛应用于心理学、流行病学和社会学等领域。从社会支持的来源看,可以将其划分为正式支持和非正式支持,前者指政府、慈善机构等正式社会组织提供的支持,后者指亲人、朋友等人际网络提供的支持。肖水源 等(1987)把社会支持归纳为三个维度的支持:客观支持,指可见的、实际的支持;主观支持,指个体内心感受到的尊重、理解等;对社会支持的利用度,指个体利用社会支持的机会、能力和意愿等。

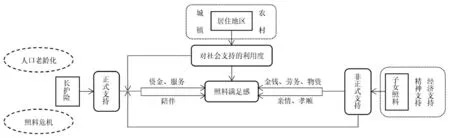

本文理论框架如图1所示。失能老年人的照料满足感受到三种因素影响:一是以长护险为主的正式支持;二是以子女照料为主的非正式支持,包括经济支持和精神支持;三是对社会支持的利用度,主要是居住地的影响差异。在其他条件不变的情况下,长护险对失能老年人照料满足感的影响大小取决于其作为正式支持所发挥的作用和另外两种因素所发挥的作用之大小。

图1 本文理论框架图

长护险作为一种正式支持,可以通过两个方面影响失能老年人的照料满足感:客观上,长护险为失能老年人提供资金和服务,提高了医疗、护理资源的可及性,从而提高照料满足感;主观上,失能老年人长期行动不便甚至卧病在床,无论是亲属还是专业护理人员的陪伴,对他们来说都是莫大的精神支持,能帮助他们以更加积极的心态生活,照料满足感也随之提高(张文博,2017)。因此,本文提出如下假设。

假设1:参加长护险对失能老年人照料满足感有正向影响。

子女年幼时需要父母抚养,而成年后具有了照料父母的能力,能够为照料父母提供非正式支持。子女不仅通过金钱和劳务等从客观上支持、照料老人,并且这种“反哺式”的养老和孝顺行为可以使老人感受到亲情与关爱(刘昊 等,2020)。随着社会化照料的发展,许多学者开始讨论家庭照料和社会照料之间的关系。Binstock等(1985)认为二者之间的关系是替代模式,而Getzel(1987)却认为二者之间的关系是补充模式。纪竞垚(2020)在总结现有观点的基础上,提出家庭-社会照料模型,即家庭照料和社会化照料是一种平衡协调的动态发展过程,在健康状况好、家庭经济资源禀赋高、社会照料是医疗护理类的情况下,二者存在替代效应,反之存在互补效应。由于长护险是医疗护理类的服务项目,因此本文提出如下假设。

假设2:子女经济支持负向调节长护险与失能老年人照料满足感之间的正相关关系。假设3:子女精神支持负向调节长护险与失能老年人照料满足感之间的正相关关系。

对社会支持的利用度也会影响长护险与失能老年人照料满足感的关系。我国城乡老年人的照料满足感存在差异,相比农村老年人大多与子女同住或近距离居住,城镇家庭中子女一般不与老人同住,户籍各自独立,在经济和精神上的联系和互动相对较少。此外,老年人的关系网络相对比较狭隘和隔绝,一旦失能更是有可能失去大部分社会交往,从而遭受身体和精神的双重打击。分散的照料资源和狭隘的社会网络降低了老年人的资源利用度,影响了其照料满足感(姚兆余 等,2018)。因此,本文提出如下假设。

假设4:居住地负向调节长护险与失能老年人照料满足感之间的正相关关系。

四、研究设计

(一)数据来源

本文的数据来源为中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2018年数据。该项目旨在更好地理解影响个体老年期健康的社会、行为、环境与生物学因素,为科学研究、老龄工作与卫生健康政策制定提供数据支持。其样本涵盖了我国22个省(自治区、直辖市),问卷内容涉及被访老年人的基本情况、对现状的评价、性格情绪特征、一般能力、生活方式、日常活动能力、个人背景及家庭结构、健康状况等方面的信息,能够满足研究需要。

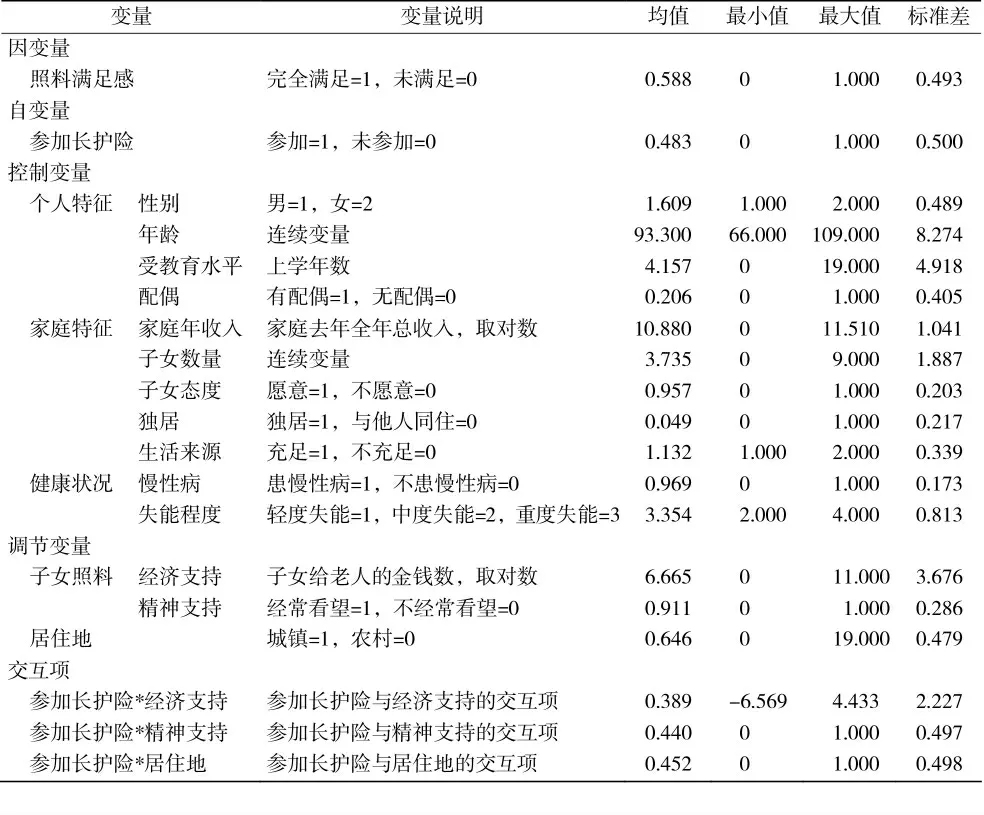

(二)变量设置

1.被解释变量

照料满足感是本文的关注重点,这是失能老年人对日常生活照料能否满足其需要的一种评价。将被访老年人对CLHLS问卷中“您认为您目前在六项日常活动中得到的这些帮助能够满足您的需要吗?”(六项日常活动指洗澡、穿衣、上厕所、室内活动、控制大小便和吃饭)这一问题的回答作为测量指标。该问题的选项共有三个:完全满足、基本满足和未满足,由于选择“未满足”的样本非常少,故将“基本满足”和“未满足”合并为“未满足”,将照料满足感设置为二元虚拟变量。

2.解释变量

是否参加长护险是本研究的核心自变量。基于研究需要和数据可及性,本文将目光聚焦于上海市。根据《上海市长期护理保险试点办法》,享受待遇人员为参加本市职工医保或居民医保的60周岁及以上失能人员,故按此标准将样本分为处理组和对照组。然而,如果仅使用上海市数据,可能存在样本量较少、结论有局限性等问题,导致研究不具有统计学意义;因此本研究保留了与上海市经济社会发展较为相似的东部地区①为避免其他长护险试点城市对本研究的干扰,此处东部地区剔除了在2018年以前实施长护险的省级行政区,包括天津、福建和海南。样本,将其作为控制组。此外,为解决上海市老年人参加长护险本身存在的样本选择偏差问题,采用倾向得分匹配法,并剔除共同支撑区域之外的样本,将匹配后重新生成的处理组和对照组作为研究基础。变量赋值为1,表示参加长护险,为处理组;变量赋值为0,表示没有参加长护险,为对照组。

3.控制变量

本文控制变量选取了个人特征、家庭特征和健康状况三大类。健康状况中,“慢性病”根据被访者对问卷中“您现在是否患有下列慢性疾病?”这一问题的回答作为测量指标。在高血压、糖尿病、心脏病等24种慢性病中,如果老人患有其中一项,则赋值为1,否则为0。“失能程度”,根据Katz量表(Katz et al.,1963)和CLHLS问卷设置,测量老人的日常生活活动能力(ADL),询问老人在洗澡、穿衣、上厕所、室内活动、控制大小便和吃饭等六个方面是否需要别人帮助,如果被访者回答其中有一项为“需要帮助”,则视为失能。其中,有五至六项能独立完成为轻度失能;有三至四项能独立完成为中度失能;只能完成一至二项为重度失能。家庭特征中,“子女态度”根据被访者对问卷中“您认为您的主要照料者在照料过程中有以下表现吗?”这一问题的回答作为测量指标。回答“愿意并能提供较好照料”,则认为态度是“愿意”,赋值为1;回答“不耐烦”“愿意但力不从心”“不情愿”和“不知道”,均赋值为0。

4.调节变量

子女照料和居住地是本文的调节变量。子女照料分为“经济支持”和“精神支持”两个维度。其中,“经济支持”通过被访者对问卷中“近一年来,您的子女给您现金(或实物折合)多少元?”这一问题的回答来测量,“精神支持”则通过被访者对问卷中“您的孩子是否经常来看您?”这一问题的回答来测量。只要对其中一个子女选择“是”,则赋值为1,否则为0。居住地为二元虚拟变量,根据被访老年人现居地分为城镇和农村,分别赋值1和0。

表1 变量描述性统计

(三)模型假定

倾向得分匹配模型。在评估长护险对照料满足感影响程度的政策效应的过程中,如果直接采用传统的回归方法,会导致估计结果有偏。这是由于两组人群的初始条件不同,存在“样本选择偏差”。因此,本文采用倾向得分匹配法构建“反事实框架”,设虚拟变量Di={1,0},表示个体是否参加长护险,1为参加,0为不参加,该变量被称作“处理变量”。个体i的照料满足感有y1i和y0i两种状态,被称为“结果变量”。

首先,选择同时影响参加长护险和照料满足感的相关变量作为协变量,尽可能地减少偏差。本文选择的协变量为性别、年龄、受教育程度、配偶、家庭年收入、子女数量、独居、生活来源、慢性病和失能程度。其次,使用Logit回归估计倾向得分。最后,进行倾向得分匹配,并剔除不符合条件的样本。式(1)中,f(xi)为个体i协变量的线性函数。

基本回归模型。由于本文因变量照料满足感为二元虚拟变量,因此在分析长护险对失能老年人照料满足度的影响时,建立二元Probit回归模型:

Probiti为个体i的照料满足感,x1i为是否参加长护险,x2i为影响照料满足感的其他因素,μ为随机误差项,β1是长护险对照料满足感影响程度的净效应。

机制回归模型。为验证子女照料和居住地在长护险与照料满足感之间的调节效应,建立如下模型:

《动态》:近日,光迅科技(002281)发布公告称非公开发行股票申请获审核通过,募集资金总额预计不超过10.2亿元,其中8.2亿元将用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目,您能否为我们介绍一下此举对于公司未来发展有何影响?

Yi为个体i的照料满足感,ai为截距,x1i为是否参加长护险,x2i为子女照料和居住地,x1i*x2i为不同子女照料水平和城乡长护险对失能老年人照料满足感的差异化影响,通过γ1、γ2和γ3的系数,判断调节效应是否存在及调节的方向和强度。

五、实证分析

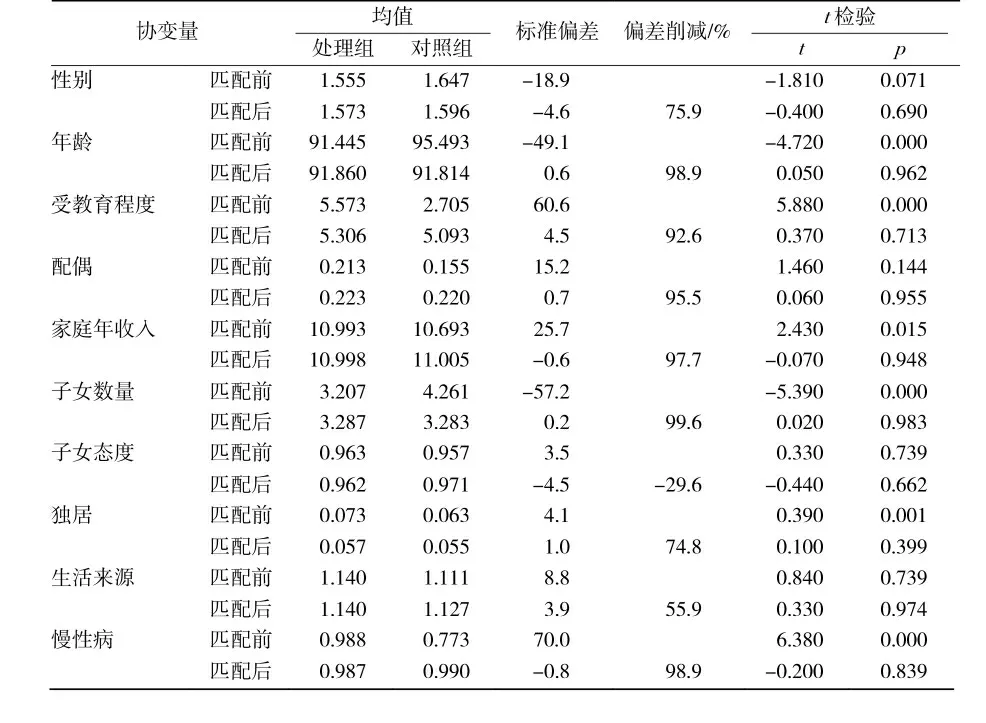

(一)倾向得分匹配结果

根据选定的协变量,利用Logit模型估计老年人参加长护险的概率(见表2)。由表2可知,除子女态度外,所有协变量的偏差削减都为正,且匹配后协变量的标准化偏差的绝对值都小于5%,表明匹配质量较好。之后进行平衡性检验和共同支撑检验①限于篇幅,正文不汇报相关检验结果。,发现大部分样本都得到了匹配,只有少量样本在共同支撑区域之外。

表2 倾向得分匹配结果

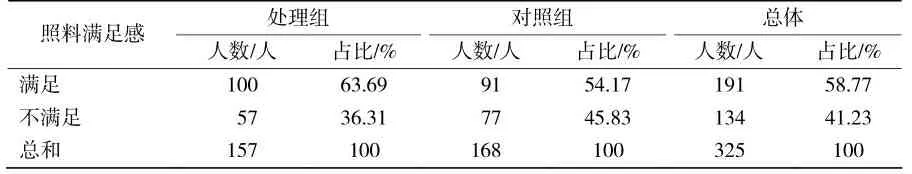

(二)照料满足感的分组描述性统计

在探究长护险对失能老年人照料满足感的影响之前,对失能老年人的照料满足感进行分组描述性统计(见表3)。从整体分布情况来看,无论是否参加长护险,选择“满足”的老年人的人数和占比都大于选择“不满足”的老年人。同时,在参加长护险的情况下,老年人的照料满足感有较大幅度提升,选择“满足”的老年人占比从54.17%提高到了63.69%。描述性统计结果直观地反映了被访老年人在接受处理前后的照料满足感差异。但长护险究竟在多大程度上影响、如何影响失能老年人的照料满足感,还需要进行进一步的实证分析。

表3 失能老年人照料满足感的分组描述性统计

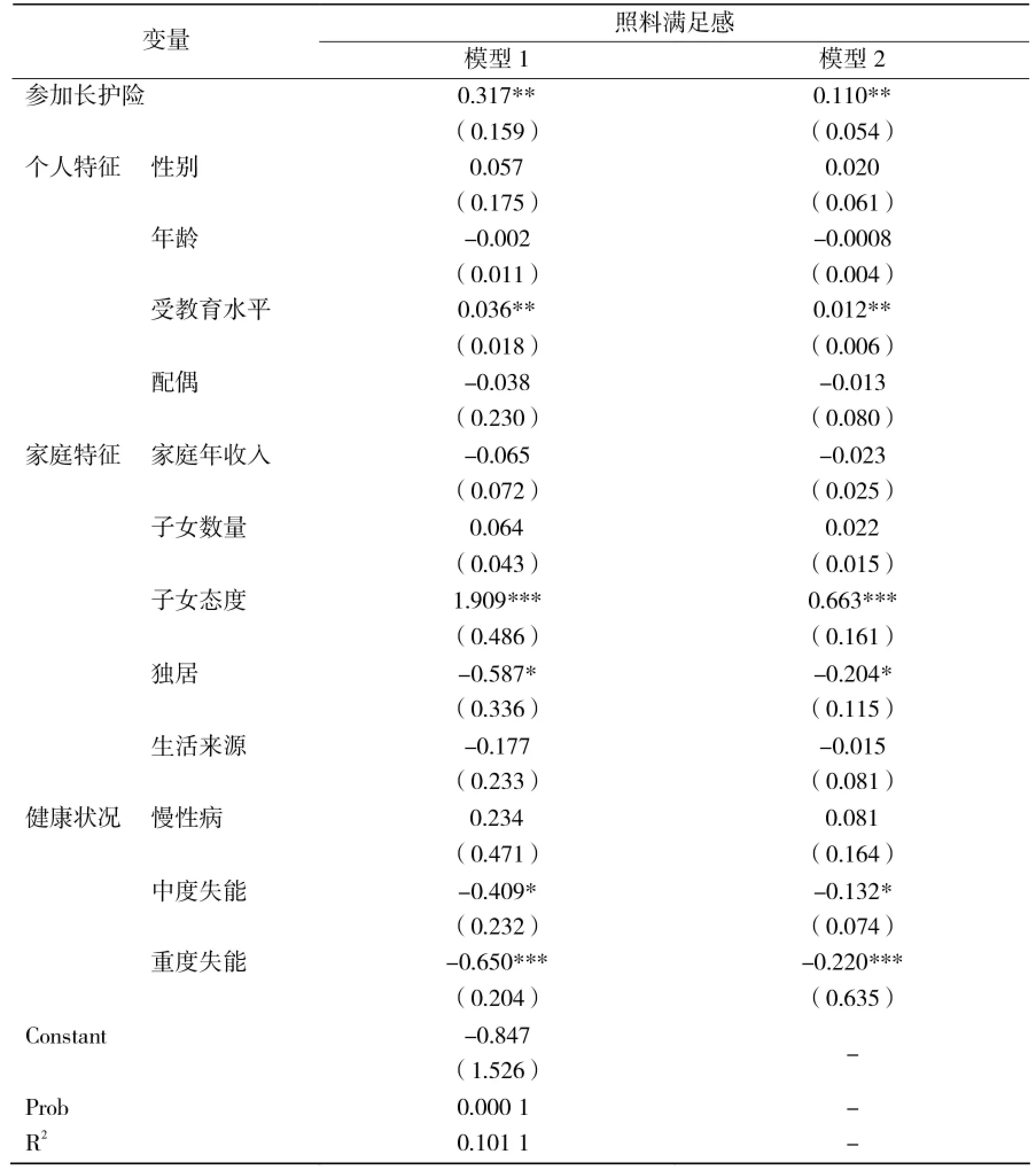

(三)是否参加长护险对失能老年人照料满足感的影响

为探究是否参加长护险对失能老年人照料满足感的影响,本文采用二元Probit模型进行实证分析。表4报告了回归结果。从模型1可以看出,参加长护险对失能老年人照料满足感有显著正向影响(p<0.05),假设1得到验证。个人特征中,受教育水平对老年人照料满足感有显著正向影响(p<0.1);家庭特征中,子女态度对老年人照料满足感有显著正向影响(p<0.01),而独居对老年人照料满足感有负向影响(p<0.1);健康状况中,相比轻度失能老年人,中度(p<0.1)、重度(p<0.01)失能老年人的照料满足感更低。

表4 长护险对失能老年人照料满足感影响的回归结果

由于对Probit回归分析的系数无法作出直接解释,只能观察影响的正负向,因此在模型2中进一步考察了上述回归结果的边际效应。结果显示,相比未参加长护险的失能老年人,参加长护险的失能老年人对照料感到“满足”的概率会增加11%。之所以如此,可能的原因是,长护险作为一种正式的社会支持,在经济、服务和精神慰藉等方面为失能老年人提供了帮助,他们的照料满足感由此得到提高。控制变量中,受教育水平每增加一个单位,老年人对照料感到“满足”的概率增加1.2%。通常,受教育水平高的人群社会网络更广,而经常交际能够提高老年人的生活满足感。相比子女态度为“不愿意”,子女态度为“愿意”的老年人对照料感到“满足”的概率增加66.3%。通常,老年人能感知到子女在照料过程中的表现和态度,从而影响其自身的情绪。独居老年人相比与他人同住的老年人感到“满足”的概率下降了20.4%。这是因为,独居老年人对孤独的感受更强,更缺少精神慰藉,照料满足感更低。相比轻度失能老年人,中度、重度失能老年人对照料感到“满足”的概率分别降低了13.2%,22.0%。之所以如此,可能的原因是,失能程度高的老年人往往行动不便,面临身体衰老和行动不便的双重困难,对照料的强度和专业性要求更高,更不容易感到满足。

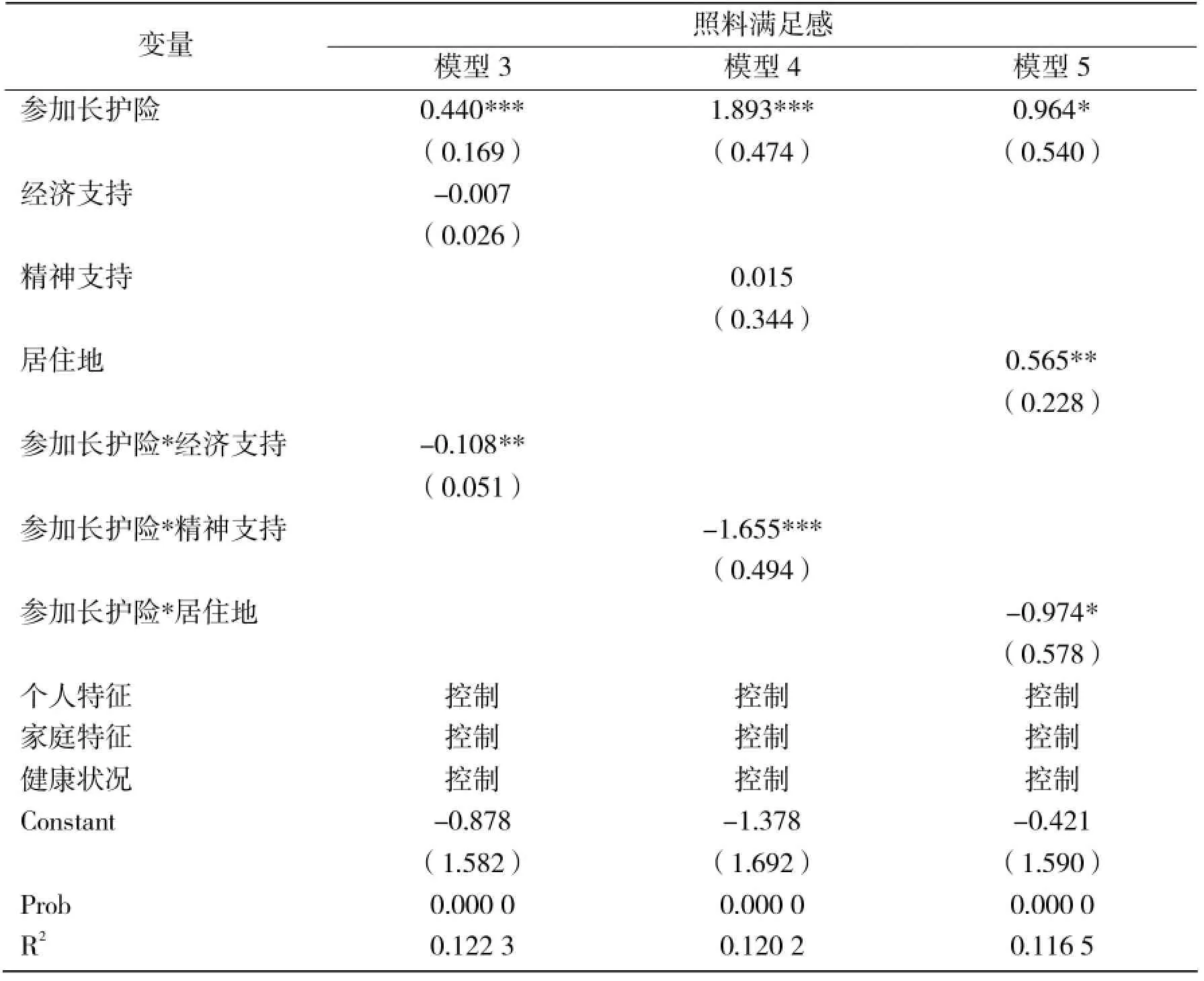

(四)长护险影响失能老年人照料满足感的内在机制

本研究在对变量进行中心化处理后,采用Probit模型检验相关假设,回归结果如表5所示。

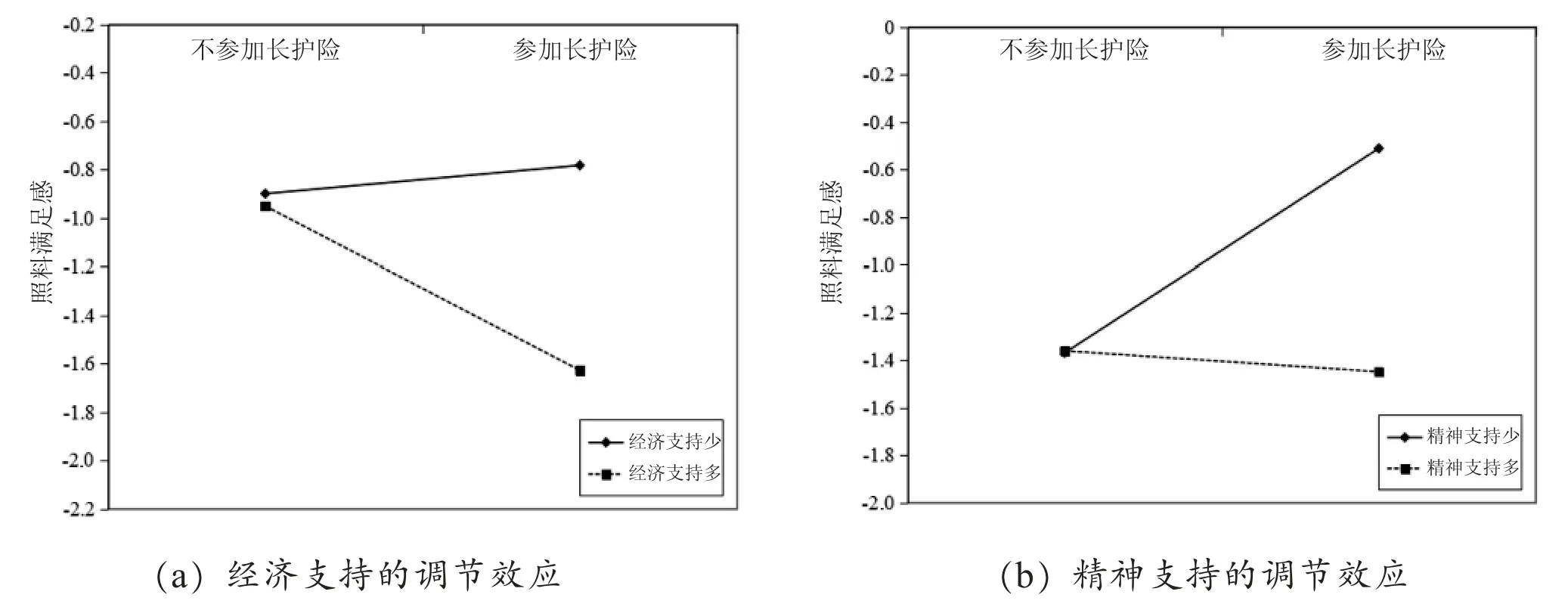

表5 子女照料和居住地的调节效应分析

子女照料的调节效应检验。模型3和模型4分别加入了长护险与经济支持的交互项、长护险与精神支持的交互项。回归结果表明,两个交互项系数均显著为负(γ3经济支持=-0.108,p=0.034;γ3精神支持=-1.655,p=0.001),即子女照料在长护险与老年人照料满足感之间具有负向调节作用,假设2、假设3得到验证。

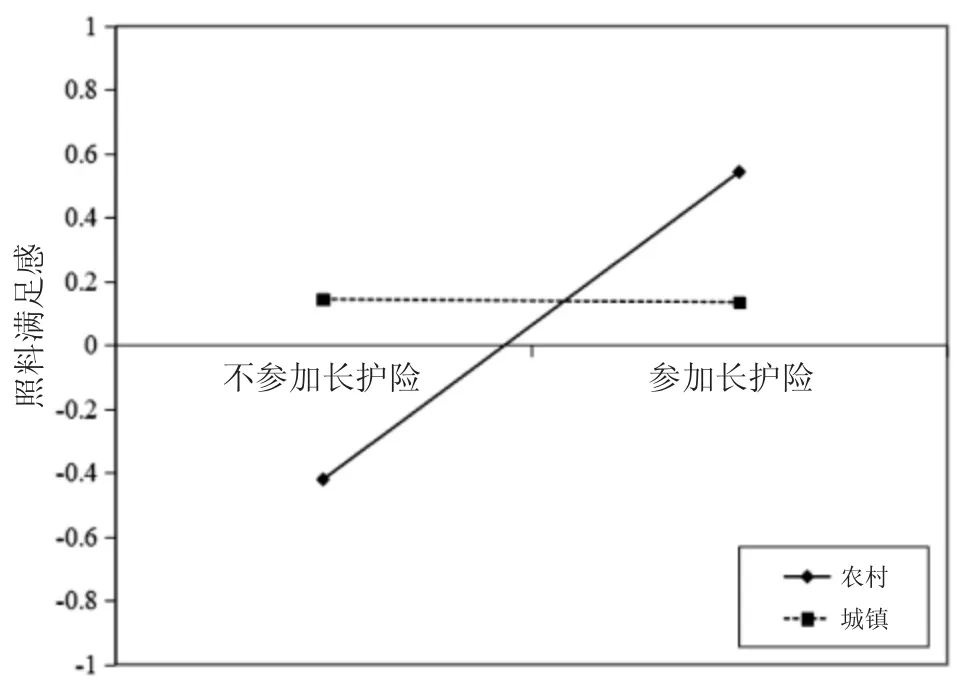

为进一步理解长护险对失能老年人照料满足感的影响机制,本文绘制了调节效应图(见图2、图3)。子女经济支持少时,老年人参加长护险的照料满足感随之升高;子女经济支持多时,老年人参加长护险的照料满足感却大幅下降。这说明,相比长护险提供的服务和补贴,子女提供的金钱、实物更贴合老年人的心意,对提高老年人照料满足感的效果更好。子女精神支持少时,老年人参加长护险的照料满足感有较大幅度提升;子女经济支持多时,老年人参加长护险的照料满足感却有所下降。之所以如此,可能的原因是,中国自古以来崇尚“家文化”,宣扬孝道,子女的精神支持体现了对老人的孝顺和关爱,有利于维护良好的代际关系。相比长护险提供的照料,子女的精神支持更能使老人获得安全感和心理安慰。图3描绘了居住地的调节效应。在农村,老年人参加长护险后的照料满足感会随之提高;而在城镇,老年人参加长护险后的照料满足感却缓慢下降。之所以如此,可能的原因是,相比农村,城镇的家庭资源较为分散,社会网络相对隔绝,老年人一旦失能,会降低利用社会支持的机会和能力,照料满足感也随之下降。

图2 子女支持的调节效应

图3 居住地的调节效应

六、结论与讨论

在家庭照料功能逐渐弱化的情况下,长护险作为正式的社会支持在老年人的日常生活照料中发挥着日趋重要的作用。本文利用中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2018年数据,采用倾向得分匹配的方法,实证分析了长护险对失能老年人照料满足感的影响,并识别非正式支持和对社会支持的利用度在其中的调节作用。研究发现:(1)参加长护险对失能老年人照料满足感有显著正向影响,他们感到“满足”的概率比未参加长护险的老年人增加了11%;(2)子女照料和居住地弱化了长护险对失能老年人照料满足感的正向影响,子女仍然是老年人的主要照料资源。

综上可知,第一,长护险在提高失能老年人照料满足感方面取得了显著成效,符合政策预期,后续可以探索“养老+医疗+护理”的新模式,全面提升社会保障水平,提高老年人晚年生活的质量和满意度。第二,本研究证实了子女照料能够在一定程度上替代长护险提供的照料,表现为其负向调节了长护险对失能老年人照料满足感的影响。这说明,尽管当前家庭结构日趋小型化和核心化,家庭养老功能日渐式微,子女照料仍然是老年人的主要照料资源。不过,现实中子女在长期照料老人的过程中会消耗过多的金钱和时间,久而久之,其健康状况容易受到影响,照料态度会逐渐变得消极,对此需要进一步整合照料资源,化解失能老年人的照料危机。第三,失能老年人的照料问题存在城乡差异。在城镇,由于户籍独立和居住分离,代际联系不够紧密,老年人对照料资源的利用度较低;农村老年人则通常可以从家庭内部获得照料,资源利用度较高。不过随着越来越多的农民进城务工,近年来农村出现了许多空巢老年人。家庭照料的缺失和保障体系的不完善,增加了老年人的照料风险,这也是当前迫切需要解决的问题。

为化解老年人照料风险,宜始终坚持保障基本、公平适度的原则,加快建立全国范围内的长期护理保险制度,实现城乡居民全覆盖。在试点阶段,宜从医保参保人群开始,重点满足重度失能人员的照料需求;条件成熟后,可以扩大长护险参保范围,使其覆盖城乡居民,同时保障轻度、重度失能人员和失智人员。此外,在扩大长护险的覆盖范围、提高统筹层次的过程中,应注意避免由于试点开始时间和持续时间的不同、地区和城乡的异质性而产生的碎片化和差别化现象,另外也要处理好地方政府和中央政府间的利益关系。

同时,宜以服务为保障,建立比较健全的从家庭、社区到专业机构的长期照护服务功能体系,结合老年人实际需求提供相应方式的照料。强化家庭照料的基础地位,发挥好社区服务的补充作用,整合家庭、社会和政府的照料资源,形成正式支持和非正式支持互补的局面。倡导孝道文化,督促子女和其他家庭成员对老人尽到赡养义务,在满足老人日常生活照料需求的同时,尽量满足其精神需求,如为家中老人提供读书看报的条件、经常与其谈心交流等。民政部门和社区管理者应持续关怀失能失智人员及其照料者,掌握其家庭的动态信息,定期走访、慰问失能老年人和空巢老年人。从市场化角度来说,结合政府扶持和社会参与,形成竞争性的长期护理服务市场体系。在政策上对照料老人的子女给予适当的经济支持,以弥补其在照料过程中损失的金钱和时间成本,减轻子女的密集照料重压,同时缓解专业护理人员不足的问题。引导和鼓励个人、企业、社会组织等市场力量发展养老服务产业,发展PPP模式的养老服务体系,提供多层次、多样化的照料服务。