成人不同垂直及矢状骨面型髁突特征的研究

韩婧文 任诗琦 刘星宇 郎鑫 储梦诗 Waseem Saleh Abdo Kaid Algumaei 郑艳

兰州大学口腔医学院 兰州 730000

颞下颌关节是人体中较为复杂的关节,其结构及相邻的软骨组织复杂多变[1]。髁突是下颌骨的重要生长区之一[2],在下颌生长发育以及功能运动中均发挥着重要作用,它的生长使下颌骨向前向下生长,并逐渐增高[3]。髁突生长区受到局部因素的影响,可引起下颌骨发育不足或发育过度,造成面部畸形[4]。近年来,许多学者[5-8]利用影像学技术对髁突的特征进行了研究,并证明髁突的特征与骨面型存在关联。但当前的研究[5-8]相对片面,没有对各种垂直和矢状骨面型与髁突特征的关系进行全面考察。本研究旨在测量和分析具有不同垂直和矢状骨面型的成人髁突特征的差异,探究骨面型与髁突特征的相关性,为临床治疗提供参考。

1 材料和方法

1.1 研究对象

收集2016—2020年于兰州大学口腔医院就诊患者180例,男女各半,所有患者均为恒牙期,年龄18~25岁,颌面部基本左右对称,牙列完整,无正畸治疗史、颞下颌关节紊乱病史、创伤史或外科治疗史。在患者知情同意的情况下,收集患者的头颅定位侧位片和锥形束CT(cone beam computed tomography,CBCT)资料。

1.2 分组标准

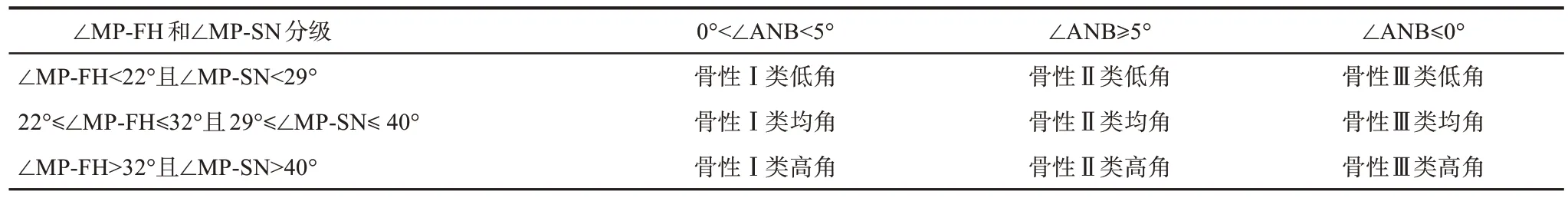

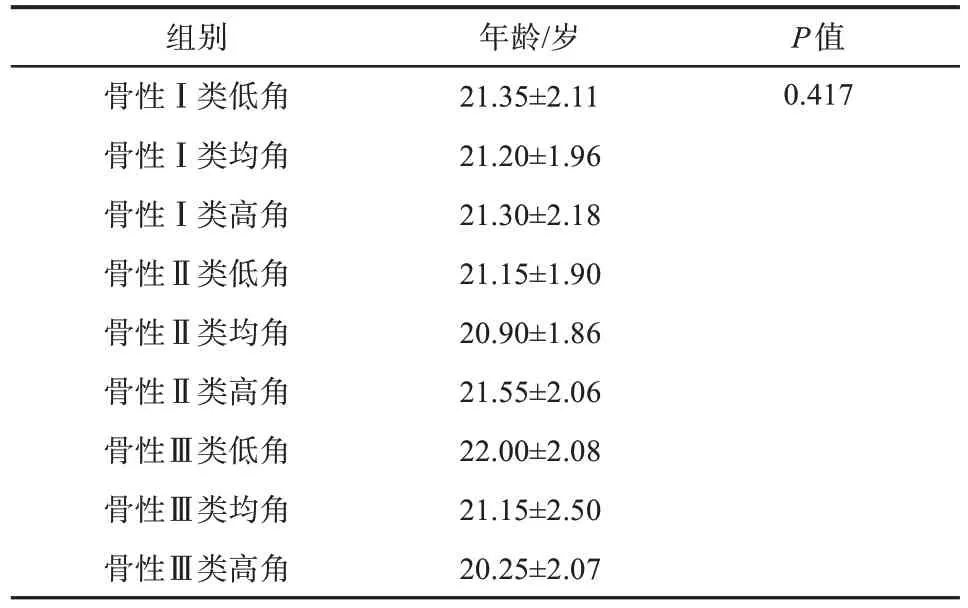

分析样本患者的头颅定位侧位片,根据∠ANB、∠MP-FH和∠MP-SN将患者分为不同的垂直及矢状骨面型,共分为骨性Ⅰ类低角等9组,具体分组标准见表1,每组20例,男女各半。9组患者的年龄见表2,经单因素方差分析,各组年龄差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 不同骨面型的分组标准Tab 1 Grouping criteria of different skeletal facial types

表2 各组患者的年龄及单因素方差分析Tab 2 Age of each group and One-Way ANOVA n=20,±s

表2 各组患者的年龄及单因素方差分析Tab 2 Age of each group and One-Way ANOVA n=20,±s

1.3 测量方法

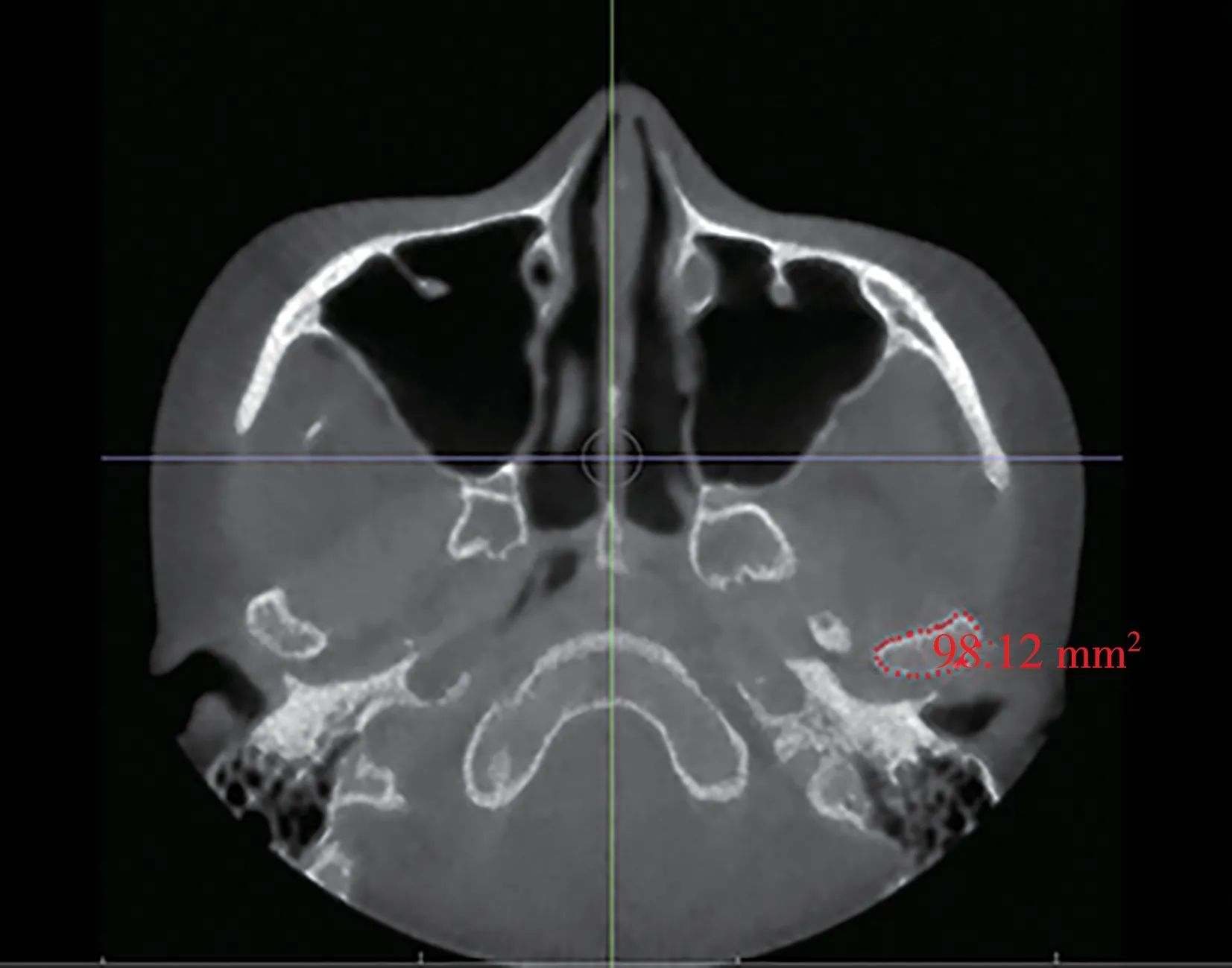

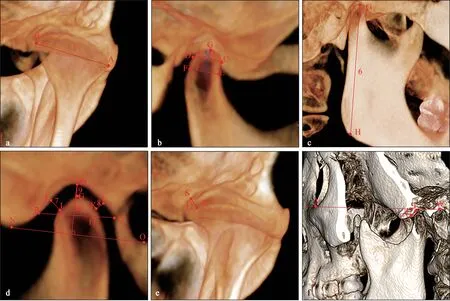

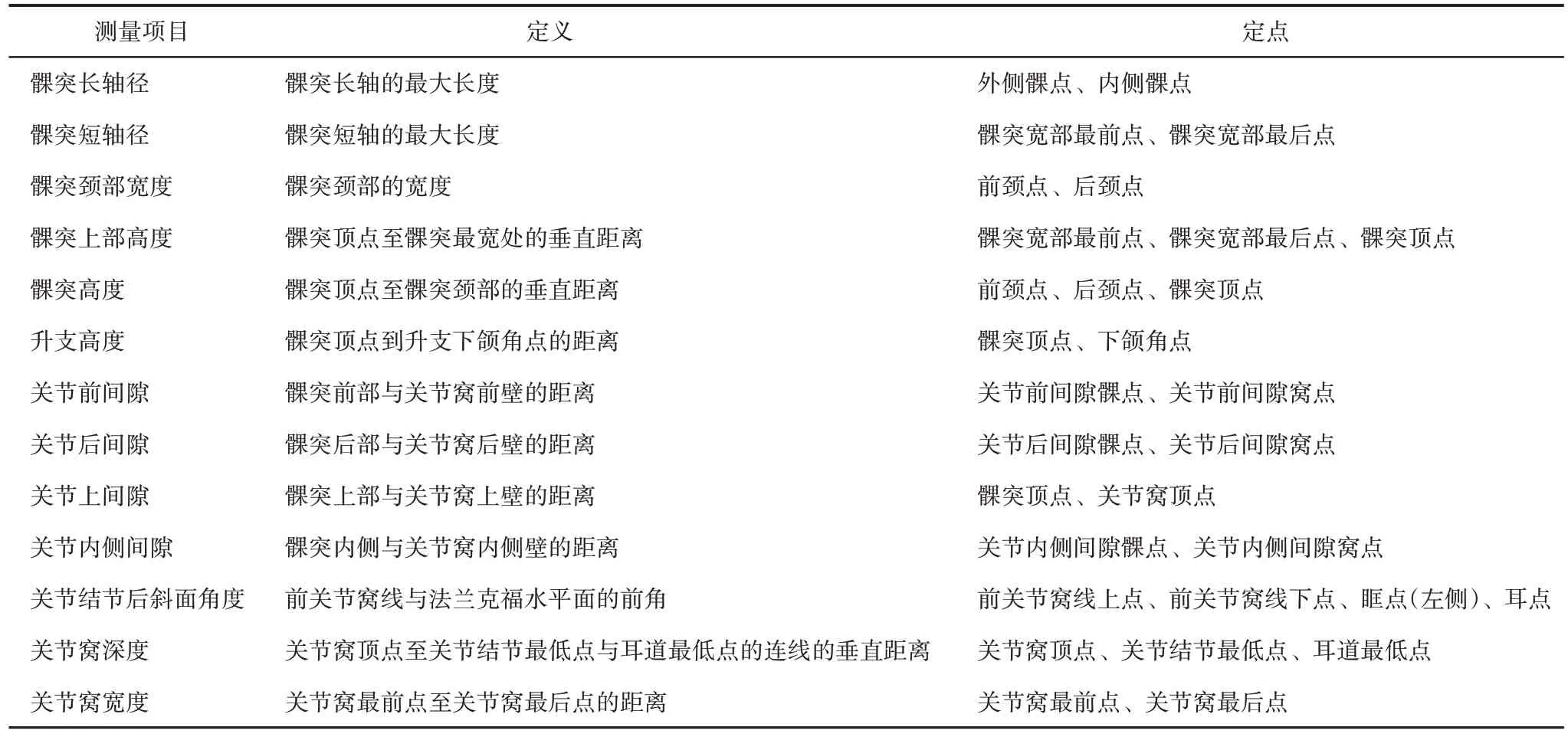

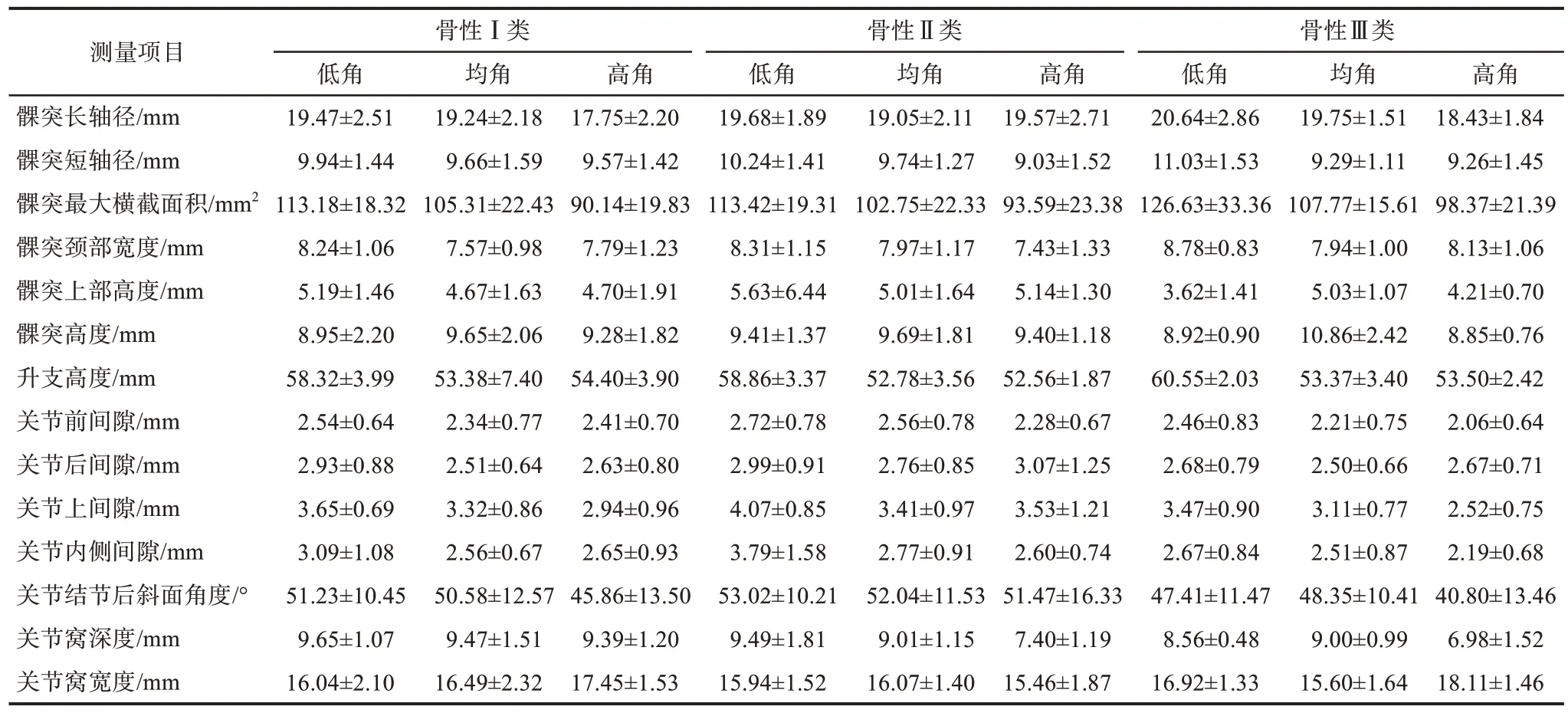

本研究的测量项目、各测量项目的定义及定点方法见表3和图1、2。使用Invivo6软件(版本号6.0.3,美国Anatomage公司产品)进行测量。使用软件的面积测量功能,测量水平截面上髁突的最大横截面积(图1);其余测量项目(表3、图2)使用该软件中的3DAnalysis功能,建立测量项目后,在三维视图中定点,软件自动得出测量数据。

图1 应用Invivo6软件的面积测量功能测量髁突最大横截面积Fig 1 The area measurement function of Invivo6 is used for measuring the maximum cross-sectional area of condyle

图2 应用Invivo6 软件的3DAnalysis功能进行定点及测量Fig 2 The 3DAnalysis function of Invivo6 software is used for fixing points and measurements

表3 测量项目及定点Tab 3 Measurement items and fixed points

1.4 统计学分析

使用SPSS 23.0软件对测量结果进行统计学分析。对各测量项目的左、右两部分进行配对样本t检验,结果见表4,可见多数测量项目左右两侧的差异无统计学意义(P>0.05),仅有极个别组间出现左右两侧具有较小差异的情况(P<0.05),可能是因为样本数量较少的误差所致。将左右两侧数据混合进行统计分析,对混合后的所有测量值进行单因素方差分析,检验水准为双侧α=0.05。

表4 各测量项目左、右两部分配对样本t检验结果(P值)Tab 4 Results of paired-samples t test of left and right sides of each measurement item(P value)

2 结果

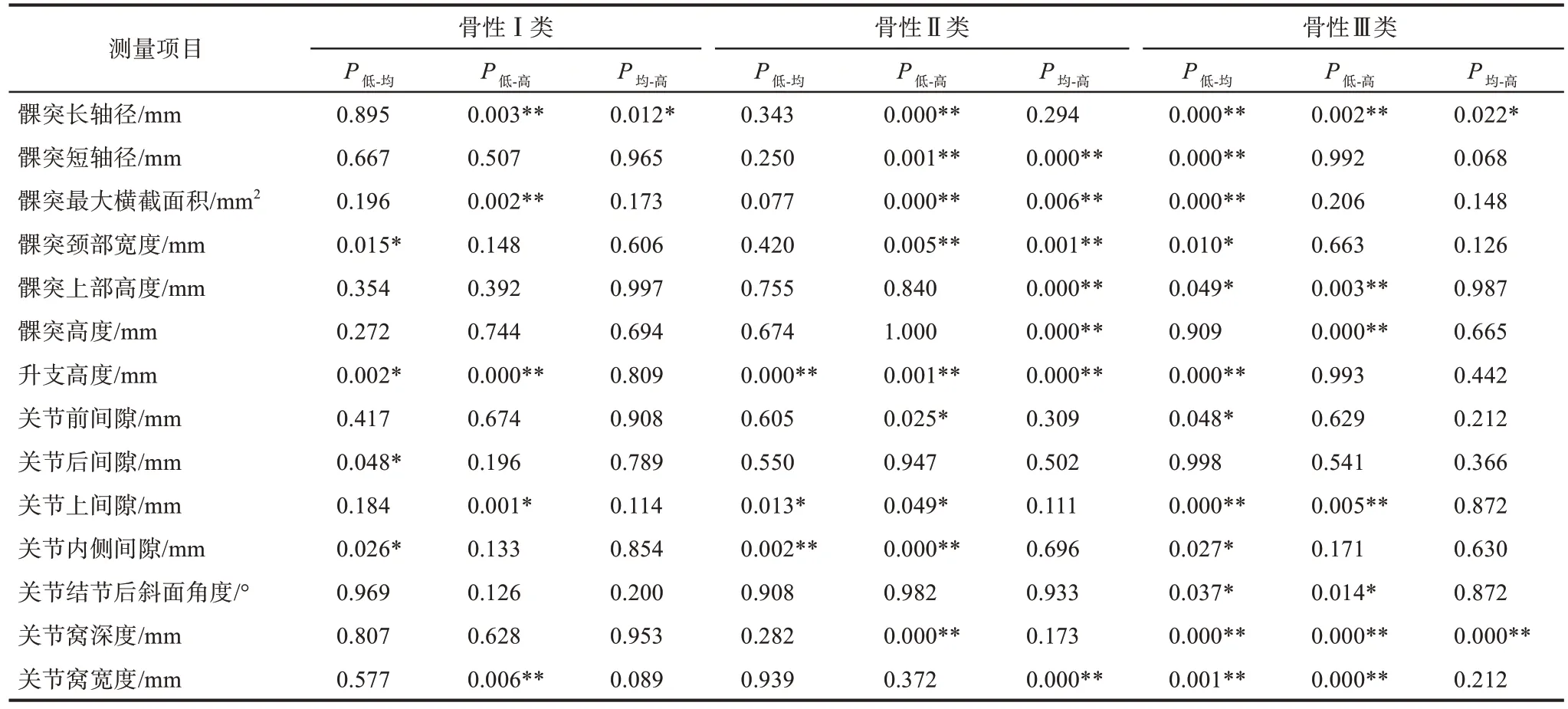

各项目的测量结果及统计学比较见表5~7,分别对不同垂直骨面型和矢状骨面型与髁突特征的关系进行分析。

表5 各组测量项目的测量结果Tab 5 Results of each measurement item of each group ±s

表5 各组测量项目的测量结果Tab 5 Results of each measurement item of each group ±s

2.1 垂直骨面型与髁突特征的关系

2.1.1 髁突形态 髁突长轴径、短轴径、最大横截面积、颈部宽度在各矢状骨面型的患者中表现为低角组>高角组的差异或趋势,提示髁突的形态与垂直骨面型相关。无论何种矢状骨面型,低角患者多具有较粗大的髁突,高角患者多具有较细小的髁突。

2.1.2 关节间隙 各矢状骨面型患者的关节前、上、内侧间隙均表现为低角组>高角组,提示无论何种矢状骨面型,低角患者的关节间隙大于高角患者。

2.1.3 关节窝形态 各矢状骨面型患者的关节窝深度均表现为低角组和均角组>高角组,骨性Ⅰ、Ⅱ类患者的关节窝宽度为高角组>均角组和低角组,提示低角、均角患者的关节窝倾向于深而窄,而高角患者的关节窝则倾向于浅而宽。

2.1.4 关节结节后斜面角度 关节结节后斜面角度在骨性Ⅲ类患者中表现为低角组>高角组,而在骨性Ⅰ、Ⅱ类患者中也有此趋势,提示关节结节后斜面角度与垂直骨面型有一定的相关性,低角患者关节结节后斜面角度较大,高角患者关节结节后斜面角度较小。

2.1.5 升支高度 升支高度在骨性Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类患者中表现为明显的低角组>高角组,提示升支高度与垂直骨面型之间存在较强的相关性,低角患者的升支长,高角患者的升支短。

总体来说,垂直骨面型与髁突形态、关节间隙、关节窝形态、关节结节后斜面角度、升支高度的关系较为密切。

2.2 矢状骨面型与髁突特征的关系

2.2.1 髁突形态 除低角患者髁突短轴径表现为骨性Ⅲ类和Ⅱ类>Ⅰ类,高角患者颈部宽度表现为骨性Ⅲ类>Ⅱ类之外,其余反映髁突形态的指标在各组间的差异无统计学意义(P>0.05),但大部分表现为骨性Ⅲ类>Ⅰ、Ⅱ类的趋势,反映出骨性Ⅲ类患者髁突比较粗大,骨性Ⅰ类和Ⅱ类患者髁突比较细小。另外,仅在高角患者中,髁突高度及上部高度表现为骨性Ⅱ类>Ⅰ类>Ⅲ类,这可能为高角患者的特征性表现。

2.2.2 关节间隙 各垂直骨面型患者的各关节间隙均表现为骨性Ⅱ类>Ⅲ类或呈现类似的趋势,说明骨性Ⅱ类患者关节间隙大,骨性Ⅲ类患者关节间隙小。

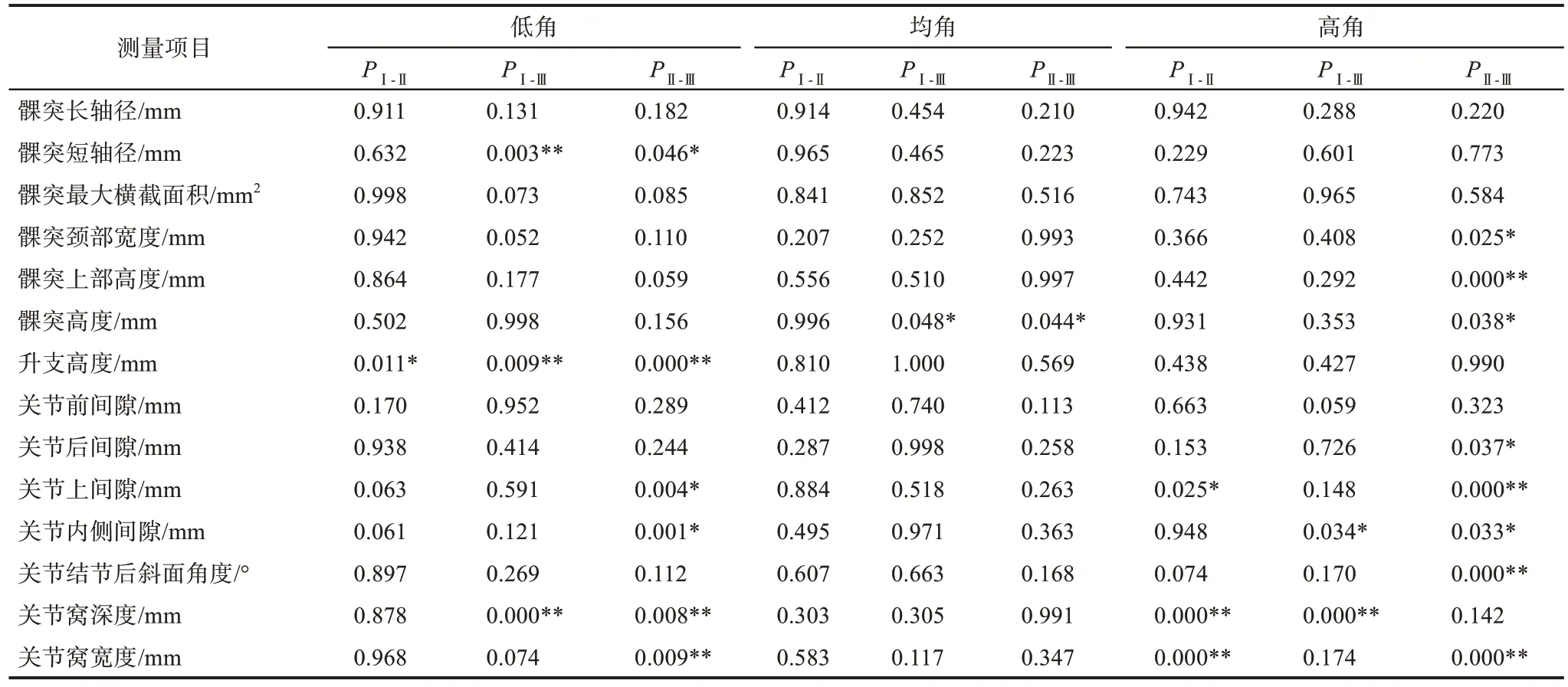

表6 不同垂直骨面型各测量项目的统计学结果(P值)Tab 6 Statistical results of each measurement item in different vertical skeletal facial types(P value)

2.2.3 关节窝形态 在低角与高角患者中,关节窝深度均表现为骨性Ⅱ类>Ⅲ类,而关节窝宽度均表现为骨性Ⅲ类>Ⅱ类,提示骨性Ⅱ类患者的关节窝深而窄,骨性Ⅲ类患者的关节窝浅而宽。

2.2.4 关节结节后斜面角度 关节结节后斜面角度在高角患者中表现为骨性Ⅱ类>Ⅲ类,在低角、均角中也呈现此趋势,提示骨性Ⅱ类患者关节结节后斜面角度较大,骨型Ⅲ类患者关节结节后斜面角度较小。

2.2.5 升支高度 升支高度仅在低角患者中表现为骨性Ⅲ类>Ⅰ类>Ⅱ类,这可能是低角患者的特征性表现。

总体来说,矢状骨面型对髁突形态、关节间隙、关节窝形态、关节结节后斜面角度、升支高度影响较小,本研究采用的测量项目在大部分组间的差异无统计学意义(P>0.05),但可表现出一定的趋势。髁突高度及上部高度在高角患者间的差异、升支高度在低角患者间的差异,可能分别为高角、低角患者的特征性表现。

表7 不同矢状骨面型各测量项目的统计学结果(P值)Tab 7 Statistical results of each measurement item in different sagittal skeletal facial types(P value)

3 讨论

3.1 2类髁突形态特征明显的骨面型

通过对本研究测量数据的分析,可以发现骨性Ⅱ类高角患者、骨性Ⅲ类低角患者的髁突具有较其他骨面型患者更为明显的形态特征。骨性Ⅲ类低角患者髁突长、短轴径、最大横截面积、颈部宽度均明显大于其他骨面型患者,而髁突的高度、上部高度较小,提示该类患者髁突呈现髁头短粗、颈部宽大、整体矮胖的形态;骨性Ⅱ类高角患者髁突短轴径、最大横截面积、颈部宽度明显小于其他骨面型患者,而髁突高度、上部高度大于大多数其他骨面型的患者,提示该类患者髁突呈现髁头细长、颈部缩窄、整体高瘦的形态,这与王欢等[9]的研究结果一致。此外,本研究还发现,骨性Ⅲ类低角患者升支高度明显大于其他类型骨面型患者,而骨性Ⅱ类高角患者升支高度则明显小于其他类型骨面型患者。其他研究[10-17]也证明低角患者升支长,高角患者升支短这一现象。Björk[18]的研究表明,髁突主要向上、向前生长,在垂直方向上的生长使得下颌骨逆时针旋转,下颌角减小;而髁突在矢状方向上的生长使得下颌骨顺时针旋转,下颌角增大。由此可以推测:形态矮胖的髁突的生长方式主要为垂直向生长,其对升支增长的贡献度大,并使得下颌逆时针转动,即下颌前部向前向上转动,更倾向于形成低角的垂直骨面型和Ⅲ类矢状骨面型;而形态瘦长的髁突的生长方式则主要为矢状向生长,虽然整体髁突较长,但对升支的增长贡献度较小,这样的生长方式使得下颌顺时针转动,即下颌前部向后向下转动,更倾向于形成高角的垂直骨面型和Ⅱ类矢状骨面型,这可以与其他研究[19-20]的结果互相印证。

3.2 髁突特征与垂直骨面型存在关联

在3类不同矢状骨面型中,低角患者的髁突长、短轴径、最大横截面积、颈部宽度都明显大于高角患者,与其他研究[21-22]的结果一致。另外,Saccucci等[23]还发现:低角患者的髁突表面积与体积更大,这在某种程度上也能与上述发现相对应,说明低角患者髁突较粗大,而高角患者髁突较细小。关节上间隙在骨性Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类患者中均有低角组>高角组这一趋势,这与Burke等[24]的发现一致,反映出低角患者的髁突在关节窝中的位置较低。目前已有众多学者的研究表明低角患者咬肌肌力强、肌电活动水平高[25-27],咬肌功能增强加剧下颌骨逆时针转动,即前部向前向上转动,使下颌角减小[28],同时将牵拉髁突至较低的位置[5],造成低角患者关节上间隙较大,进一步有利于髁突的发育,形成粗大的形态。Chen等[29]的研究表明:一些骨性Ⅲ类高角患者冠突形态受损,导致颞肌垂直肌肉收缩效率的降低,使下颌骨顺时针旋转,下颌平面角增大。还有学者[30-31]归纳得出:咀嚼肌在不同垂直骨面型的患者中功能不同,可能与咀嚼肌的形态、结构、方向,以及嚼肌机械效益不同有关。本研究通过测量发现,在骨性Ⅱ类患者中关节前间隙在低角组和高角组之间的差异有统计学意义,表现为低角组>高角组,骨性Ⅰ、Ⅲ类患者中也有此趋势,关节后间隙无明显差异;但有学者[10]认为,关节前后间隙在各类垂直骨面型患者中并无明显差异,因此该结果仍需进一步验证。在各类矢状骨面型的低角患者中,关节内侧间隙均较大。陈洁等[5]认为其原因可能是低角患者咀嚼肌肌力大,髁突内极应力大,对关节窝内壁的刺激导致关节内间隙较大;且低角患者髁突大且关节窝较窄,表明低角患者髁突的位置偏向关节窝的外侧。高角组的关节窝较浅,关节结节后斜面角度较小,而低角组则相反。李晨等[32]认为:一方面,因为高角患者开口时所需要打开的咬合较小,所以关节结节后斜面角度小,且高角患者咀嚼肌力量较弱,使得关节窝发育较浅;另一方面,平坦的关节结节和浅的关节窝使得髁突更易向前生长,使下颌骨顺时针旋转,下颌平面角增大。

3.3 髁突特征与矢状骨面型存在关联

在垂直骨面型相同的情况下,各测量项目在大多数矢状骨面型不同组间的差异均无统计学意义,在一定程度上能够反映出垂直骨面型与髁突形态的联系比矢状骨面型更强,这与Hasebe等[21]的研究结果一致。在低角组中,骨性Ⅲ类患者的髁突长轴径大于Ⅰ类与Ⅱ类;在高角组中,骨性Ⅲ类患者的最大横截面积大于Ⅱ类患者,其余组间也有这样的趋势,说明骨性Ⅲ类患者的髁突较粗大,而骨性Ⅱ类患者的髁突则较细小。骨性Ⅲ类患者关节上间隙、内侧间隙较小,而骨性Ⅱ类患者的情况与之相反,这与Bench等[33]的结果一致。Hönicke等[34]发现:骨性Ⅱ类患者咀嚼肌活动性高于骨性Ⅲ类患者;根据陈洁等[5]的结论可以推测,骨性Ⅱ类患者髁突被牵拉至低位,导致关节上间隙增大,髁突内极应力大,对关节窝内壁的刺激导致关节内间隙增大。本研究发现:关节后间隙在骨性Ⅱ、Ⅲ类患者中的差异有统计学意义,骨性Ⅱ类患者关节后间隙较大,关节前间隙在3组间无明显差异,这提示骨性Ⅱ类患者在关节窝中更靠前,与Kikuchi等[35]的说法一致。但也有学者认为:关节前、后间隙在Ⅰ、Ⅱ类患者间[36],Ⅰ、Ⅲ类患者间[37],或3类患者间[38]均有明显差异,该结果还需要进一步考证。骨性Ⅲ类患者关节窝浅而宽,骨性Ⅱ类患者关节窝深而窄,此结果与Katsavrias等[39]的结果一致。

3.4 不同骨面型髁突特征在临床治疗中的意义

本研究通过测量分析可知:骨面型尤其是垂直骨面型与髁突的特征存在密切的联系,在临床治疗过程中要加强对髁突及其周围结构的关注。对于高角患者,由于其关节间隙较小,在治疗时应避免在短时间内对髁突进行较大程度的移动,密切关注其关节间隙的变化,避免造成颞下颌关节的不适及病变。骨性Ⅱ类及高角患者髁突较细小,由Arnett等[40]和Franchi等[41]的研究可知,髁突体积及表面积的减小不利于颞下颌关节的稳定,骨性Ⅱ类及低角患者可能更易发生颞下颌关节脱位,在治疗时应注意保护。由于咀嚼肌影响髁突的形态及位置,因此在治疗时可以配合对咀嚼肌的训练,有利于提高治疗效果并维持治疗效果稳定。

4 结论

综上所述,本研究可以得出以下结论。1)骨性Ⅱ类高角、骨性Ⅲ类低角患者髁突特征明显,其特征与下颌发育有关。2)髁突特征与垂直骨面型存在关联。低角患者髁突粗大,关节间隙大,关节窝深而窄,关节结节后斜面角度大,升支长;而高角患者髁突细小,关节间隙小,关节窝浅而宽,关节结节后斜面角度小,升支短。3)髁突特征与矢状骨面型存在关联。骨性Ⅲ类患者髁突粗大,关节间隙小,关节窝浅而宽,关节结节后斜面角度小;而骨性Ⅱ类患者髁突细小,关节间隙大,关节窝深而窄,关节结节后斜面角度大。4)垂直骨面型与髁突特征的关联程度较矢状骨面型更强。5)在临床治疗过程中应加强对髁突及其周围结构的关注。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。