“弃物”的另一面:明代宗室忧国述论

张明富 黄咏梅

主持人语(南炳文):本期推出著名明史专家张明富教授等二人撰写的《“弃物”的另一面:明代宗室忧国述论》和清代民国思想文化史、社会文化史专家罗检秋研究员撰写的《盛世隐忧:从乾嘉文治看清朝由盛而衰》两篇文章。前文从捐输辞禄解国家财政紧张之困、关心政事、指陈得失、提出治理方案等方面,论述了明代宗室忧国的具体表现,并深入揭示了明代宗室忧国的特点和成因。此文之出,对史学界关于明代宗室的正面表现非常不够的缺陷,给予了可贵的纠正和补充。后文详细地论述了清代乾隆嘉庆时期文治领域关于经学、理学方面的主张、前后变化及影响等,论述详细,多有独到见解。文中指出,“就清廷的治国方略来看,文治偏失亦可谓其由盛而衰的重要根源”,读者当可从中获得重要的启发。(廊坊师范学院特聘教授、南开大学资深教授)

摘 要:從忧国的维度对明代宗室进行考察,“藩禁”下的宗室沉沦者确实很多,“弃物论”有一定的根据。但“弃物”并非宗室全部,“藩禁”的绳索尚未完全窒息其报国之志和忧国之心。不少宗室在朝廷经费匮乏时,捐金捐物,解国家之困;在朝政混乱、国家治理出现严重弊端时,犯颜进谏,或冷静分析,提出治理方案,勇气和才干不输朝中大臣,甚或过之。“弃物”仅是明代宗室多元面相中的一种,忧国是明代宗室多元面相中的另一种面相。

关键词: 弃物;明代宗室;忧国

宗室是明代社会的一个重要群体。对于这个群体,在明代中叶以后,就有不少负面的评价。到明末清初,著名思想家顾炎武更将其视为“弃物”。他说:“为宗属者,大抵皆溺于富贵,妄自骄矜,不知礼义。至其贫者则游手逐食,靡事不为,名曰天枝,实为弃物。”①顾炎武的“弃物论”对当时及后世影响甚大,时至今日,仍有不少认同者。细绎顾炎武“弃物论”出现的语境,他所说的“弃物”,指的是“藩禁”桎梏下的宗室,洪武一朝的宗室不在其所说的范围之内。而且他认为宗室之所以成为“弃物”是“藩禁”困辱的结果,其字里行间充满了对“藩禁”的激烈批评。揆诸史实,“弃物论”确有一定的依据,“藩禁”下的宗室沉沦者不少,逐利渔色者有之,残酷暴虐者有之,但也并非全部。明代宗室和其他社会群体一样,具有多重面相。目前学者多关注明代宗室政策与分封、明代宗室教育与文化成就、明代宗室人口与俸禄、明代宗室犯罪等问题,赵毅:《明代宗室政策初探》,《东北师大学报》(社会科学版),1988年第1期;梁尔铭:《明代宗室分封制述论》,《韶关学院学报》(社会科学版),2004年第2期;张明富:《论明代宗学的教育教学制度》,《社会科学战线》,2010年第1期;张明富:《论明代宗室开科》,《社会科学战线》,2013年第1期;都樾:《明代宗室的文化成就及其影响》,《学术论坛》,1997年第3期;张凤霞、张鑫:《明代宗室藏书文化述论》,《东岳论丛》,2010年第7期;张德信:《明代宗室人口俸禄及其对社会经济的影响》,《东岳论丛》,1988年第1期;智夫成:《明代宗室人口的迅猛增长与节制措施》,《中州学刊》,1990年第4期;张明富:《试论明代宗室群体性事件》,《学习与探索》,2013年第5期;雷炳炎:《论明代宗室犯罪的察勘取证与议罪方式》,《云南社会科学》,2011年第5期;张明富、张丽芬:《明代宗室攘夺财物的犯罪学研究》,《西南大学学报》 (社会科学版),2020年第6期。

关于明代宗室忧国情结尚无专论,本文选取忧国的维度对明代宗室群体进行考察,以期有裨于深化对明代宗室更加全面的认识。

一、捐输、辞禄,欲为缓解国家财政紧张状况尽力

忧国,即指为国事而忧虑。国事,即国之大事,也可理解为国家治理的大事。而财政在国家的治理中起着基础性和支柱性的重要作用,自然当属国之大事无疑。明代自中叶始,即发生了财政危机。嘉靖中期,明朝财政危机已发展到非常严重的地步,“帑藏匮竭”,入不敷出。

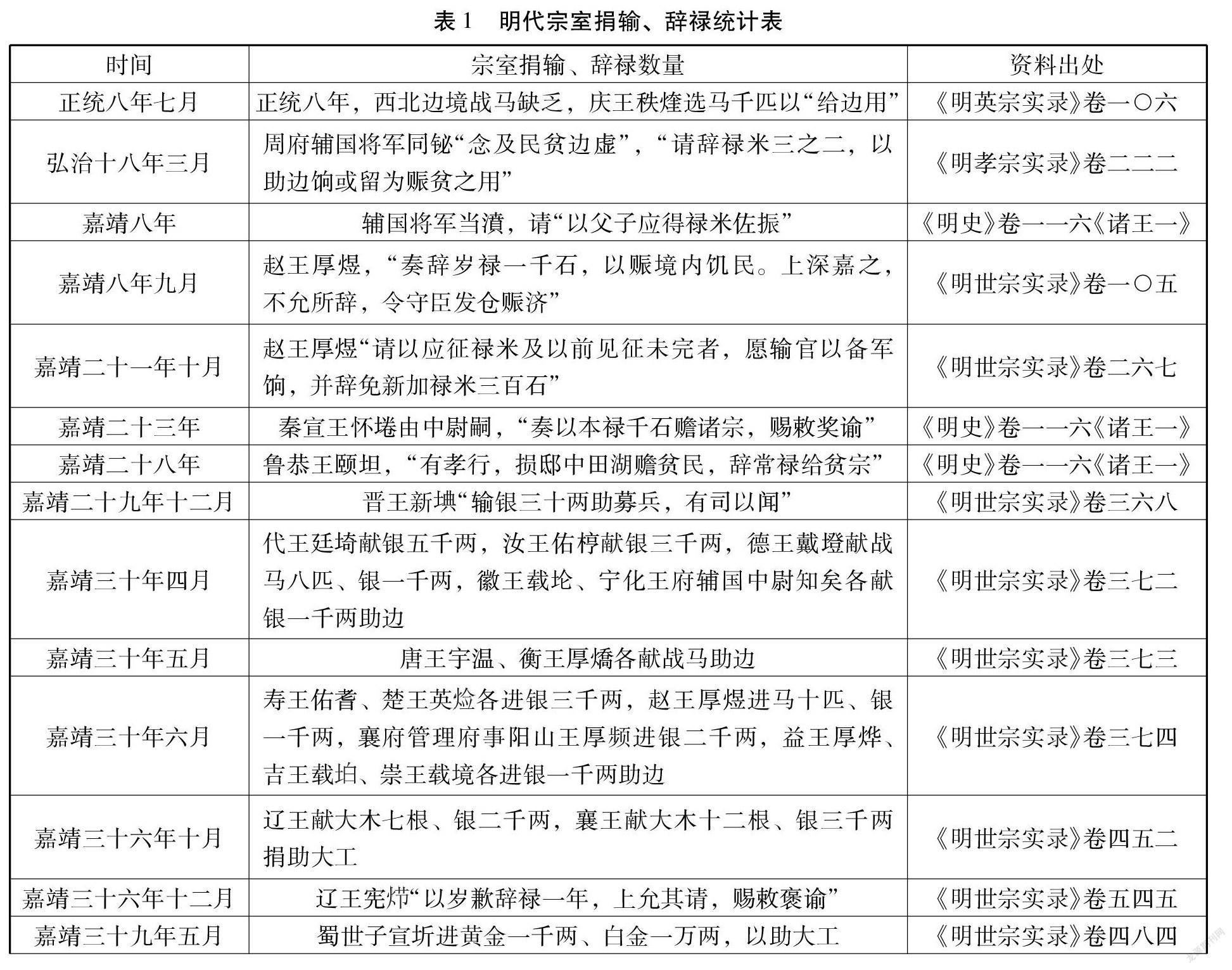

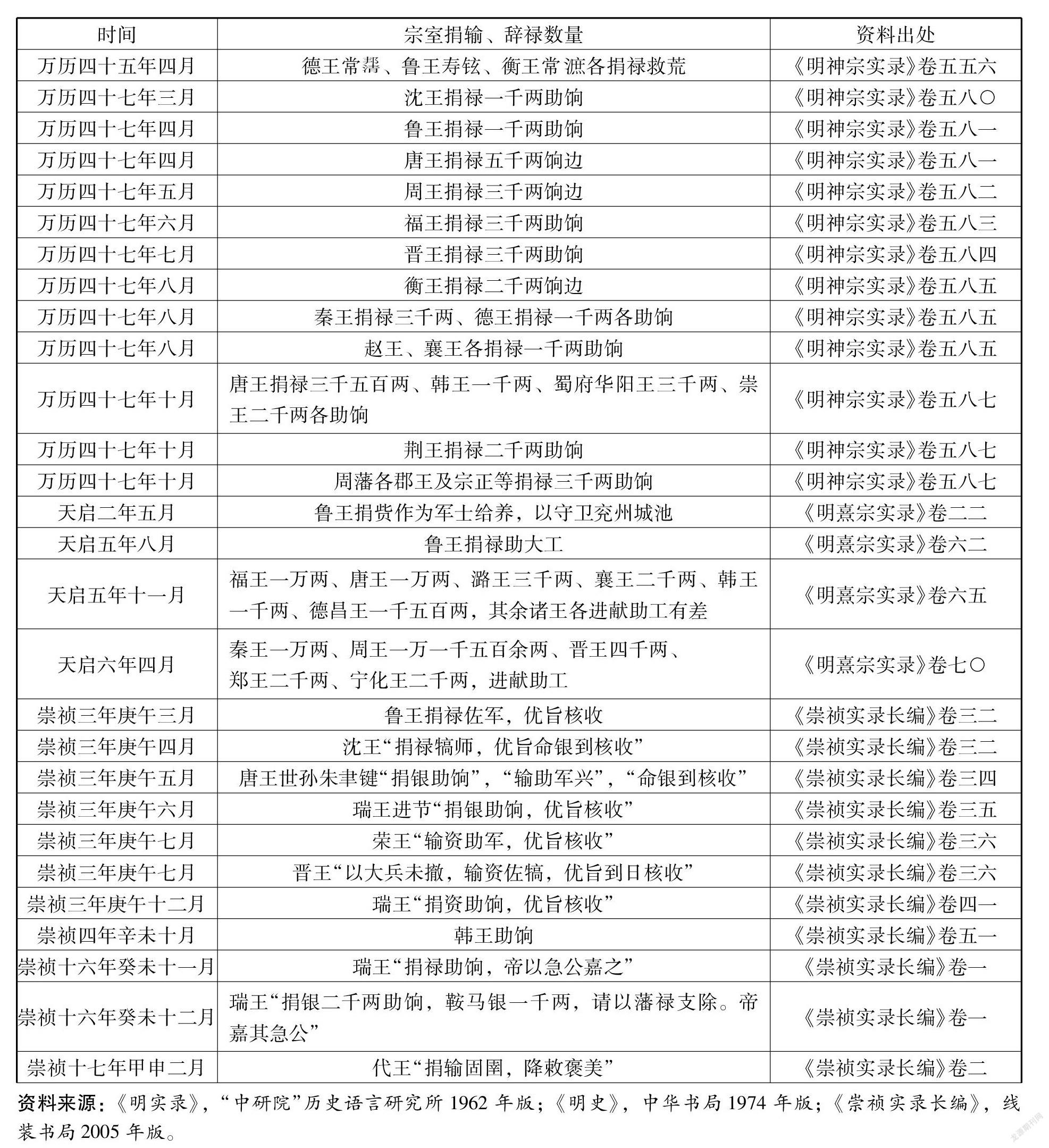

《明史》卷七八《食货志二》,中华书局1974年版,第1901页。很多宗室对此表现出极大的忧虑,纷纷捐输资金、财物,请求减禄、辞禄,欲以一己之财力弥补国家财政紧张于万一,尽现一片赤诚的忧国之心。明代宗室捐输、辞禄的事例较多,约有120人次。为行文的简洁、方便,谨按其捐输、辞禄的时间先后顺序,列表如下。

据表1统计,明代宗室捐输财物、请求辞禄及减禄,根据其动机和用途可分为如下三种类型:一是对皇帝兴建工程的捐助。明代皇帝兴建宫殿、陵寝等工程花费巨大。有的宫殿兴建时间长,历时数十年,至天启年间方才告竣,成为皇宫一笔巨大的开销。“营建繁兴,府藏告匮”。

《明史》卷一八《世宗纪二》,第250页。为解决兴建的经费问题,不少宗室踊跃捐资捐物,竭诚以表忠悃。明代宗室对皇帝兴建工程的捐助,始于嘉靖三十六年(1557),终于天启六年(1626),捐助共19人次。各宗室的捐助形式不一,有人捐的是实物,如大木。但更多人捐的是白银,少者一二千两,最多的达二万两。宗室捐助总共大木19根,白银不低于107 000两。对于宗室的无偿捐助,无论是嘉靖帝、万历帝,还是天启帝,都无一例外地“笑纳”,并“赐书褒之”,予以赞赏,将其视为宗室对其忠心的诚实表达。毋庸置疑,在当时的“语境”下和氛围中,绝大多数宗室是发自内心的和诚恳的,希望以此报答“天恩”。在明代,虽形式上国家财政和皇室财政分途,但实际上难以完全分开。宗室的捐助有裨于缓解国家财政的紧张状况。二是捐输军饷及军用物资。军队是明代国家的柱石和捍卫国家政权的重要力量,肩负着“御寇定乱”的使命。明中叶后,国家日渐衰微,各类战争频兴,财政紧张,军费不充,宗室中多有慷慨解囊,救国家之急者。明代宗室捐输军饷及军用物资,始于正统八年(1443),终于崇祯十七年(1644),尤以嘉靖、万历、天启、崇祯四朝为多。捐输物资的种类有白银、战马、禄米、田土,捐输共达51人次。宗室每次捐助的物资、粮饷的绝对数都不是很大,仅以白银而论,有几十两的,有一二千两的,最多的也仅三千余两,明确记载捐输的白银数额共计55 530两。当然,还有一些捐输未明载数额,无法计算。对明朝的军饷缺口来说,这些捐输也只是杯水车薪,但宗室的这一行为反映了国家在他们心中的分量,也反映出了他们对朝廷与自身的荣辱与共、存亡一体的“唇齿”关系的真切认知。三是捐金捐禄赈济贫宗、贫民。正德、嘉靖以后,宗室人口猛增,气候异常,水旱频仍,灾荒肆虐,国用不足,财政吃紧,国家治理面临两方面的挑战:一方面,宗禄不继成为常态,经常不能按时发放,宗室中下层陷于绝对贫困化,严重影响宗室稳定;另一方面,百姓衣食无着,流离失所,社会矛盾日趋激化。面对这一情况,不少宗室急国家之所急,毅然捐金,辞禄赈恤贫宗、贫民。明代宗室捐金、捐禄赈济贫宗和贫民的记载,始于嘉靖八年(1529),终于万历四十五年(1617),共达50 人次。所捐物资、白银,有明确记载数额者,禄米32 300石,白银5260两。若将以上三类捐输累加,明代宗室为缓解国家财政状况,总共捐输白银167 790两,禄米32 300石。他们的捐输虽无法改变国家财政紧张的整体状况,但对局部的缓解起到了一定作用。

二、关心政事,指陈得失,提出治理方案

政事,即是指政府之事、治国理政之事。明代宗室忧国不仅仅体现在国家财政紧张时,慷慨解囊,共赴时艰,而且还表现在关心政事方面。他们不顾个人安危及荣辱得失,冒险进言献策,以期有益于明代国家的长治久安。明代宗室对政事的关心主要表现在以下四个方面。

第一,规劝讽谏君主,指陈政事得失。襄宪王瞻墡,仁宗第五子,对英宗朝政治多有发声。正统十四年(1449),英宗“北狩”,也先兵围北京,明朝统治陷入空前危机,瞻墡忧心国事,上书请立年幼的皇长子见深为帝,令郕王监国,“募勇智士迎车驾”。

《明史》卷一一九《诸王四》,第3629頁。然而襄阳至北京,路途迢迢,书至之时,景帝已立数日。虽未达成政治愿望,但他所提出的这一权力交接方案无疑最能减少明朝政治震荡,这被后来发生的一系列政变和混乱所证实,足见其具有超前的政治眼光。时隔八年,英宗复辟,襄宪王瞻墡蒙恩被召至京,在英宗于便殿为其设宴时,巧妙地为河南按察使王概雪冤,他说:“臣过汴,汴父老遮道言按察使王概贤,以诬逮诏狱,愿皇上加察。”

《明史》卷一一九《诸王四》,第3629页。英宗立即采纳,将王概释放出狱,并任命其为大理寺卿。襄宪王瞻墡盘桓京师多日,在离开北京返回襄阳时,英宗送至午门外,“握手泣别”,复进言:“万方望治如饥渴,愿省刑薄敛”,

《明史》卷一一九《诸王四》,第3629页。时时以国事为念。瞻墡主要生活在仁、宣、英宗之世。其时,讽谏君主的宗室尚少。宗室讽谏君主的事例在正统、嘉靖、万历三朝出现最多。如唐成王弥鍗,成化二十一年(1485)嗣位,嘉靖二年(1523)薨,历经宪宗、孝宗、武宗、世宗四朝。武宗荒淫,“喜游幸”,朝政荒废,危机重重,山雨欲来。弥鍗作为一位敏感的、时刻关注明朝这艘巨船航向的藩王,内心十分焦急,作《忧国诗》以抒发对巨轮倾覆的担心,且上疏武宗,力劝其用贤图治。

《明史》卷一一八《诸王三》,第3608页。虽然这并没有起到什么作用,但由此可感受到严酷“藩禁”之下唐王弥鍗的忧君忧民之心。嘉靖中,世宗沉溺道教,导致朝政浊乱,社会危机重重。辅国将军当濆,劝谏嘉靖帝“法祖宗,重国本,裁不急之费,息土木之工”,

《明史》卷一一六《诸王一》,第3577页。以缓民力。周府镇国中尉勤熨,忧心如焚,不顾安危,上书对嘉靖朝政治予以批评,希望世宗改弦易辙,整顿朝纲,致天下于太平,“陛下躬上圣之资,不法古帝王兢业万几,择政任人,乃溺意长生,屡修斋醮,兴作频仍。数年来朝仪久旷,委任非人,遂至贿赂公行,刑罚倒置,奔竞成风,公私殚竭,脱有意外变,臣不知所终”。

《明史》卷一一六《诸王一》,第3570页。他语言激愤,心情沉痛,世宗览疏大怒,判以诽谤罪,降为庶人,幽禁于凤阳高墙。其子朝亦一热血男儿,父亲获罪时已得赐名,然以罪人子无人敢为他请封。但朝毫不畏惧,上书世宗“请释父罪”,并陈“中兴四事”,继续予以规谏。世宗余怒未消,“诏并禁锢”,

《明史》卷一一六《诸王一》,第3570页。父子一同被关押。郑恭王厚烷也对世宗“修斋醮”和沉溺道教表示担忧,不予认同。时诸王逢迎世宗,“争遣使进香”,厚烷“独不遣”,并于嘉靖二十七年(1548)七月上书,“请帝修德讲学”,进呈《居敬》《穷理》《克己》《存诚》“四箴”及《演连珠》十章,启沃帝心,以求神仙虚无缥缈、兴土木劳民伤财相规谏,其言语诚恳直率,切中要害。世宗以其诽谤,大发雷霆之怒,“下其使者于狱”,厚烷也以他事获罪。但究其缘由,与厚烷谏帝修德,反对世宗一意追求长生有关。

《明史》卷一一九《诸王四》,第3627页。宗室除规讽、检讨皇帝在朝中的政治行为失范外,对其边地治理的失误也提出批评。嘉靖初年,大同先后于嘉靖三年(1524)、嘉靖十二年(1533)两次发生兵变,官府虽采取诱捕、分化等手段予以平定,但暴露出了边军管理的严重问题。成鐎,隰川王之孙,“好学,有志慨”。

《明史》卷一一七《诸王二》,第3584页。嘉靖十三年(1534)上言:“云中叛卒之变幸获消弭。究其衅端,实贪酷官吏激成之。臣虑天下之祸隐于民心,异日不独云中而已。”

《明史》卷一一七《诸王二》,第3584页。他认为,嘉靖初年发生的大同兵变,是因官吏贪酷所造成的。官吏贪酷离散民心,是天下祸乱的根源,大同兵变只是天下不安的一个缩影。其言外之意显然要保天下太平,必须整肃官场。世宗虽表示认同,但只是做做样子而已,“下廷臣饬行”,轻描淡写,实效自然可想而知。万历二十年(1592)二月,宁夏副总兵哱拜反叛,“西夏弗宁”,“全陕震动”,山阴王俊栅“奏诗八章,寓规讽之旨”,

《明史》卷一一七《诸王二》,第3584页。委婉地指出西北边疆治理的失策。

第二,关注宗禄不继的问题,并提出解决办法。嘉靖时,宗禄开支浩大,成为政府的沉重负担,引起广泛关注。宗室成员关注宗禄问题,始于嘉靖初年。辅国将军当濆,巨野王泰墱之孙,“慷慨有志节”。

《明史》卷一一六《诸王一》,第3577页。嘉靖三年,上书“请停郡县主、郡县君恤典”。嘉靖七年(1528),他又上书:“各藩郡县主、郡县君先仪宾没者,故事仪宾得支半禄。今四方灾伤,边陲多事,民穷财尽,而各仪宾暴横侈肆,多不法,请勿论品级,减其月给。”“帝嘉其意”。

《明史》卷一一六《诸王一》,第3577页。鲁府东瓯王健楸,与辅国将军当濆为同时代人,他上书言:“宗室所以蕃,由诈以媵子为嫡,糜费县官。今臣无嫡嗣,请以所受府第屯厂尽归鲁府,待给新封,省民财万一,乞著为例”,得到世宗批准。

《明史》卷一一六《诸王一》,第3577页 。在嘉靖初,宗室成员提出的解决办法仅聚焦于取消郡县主、郡县君的恤典,减少郡县主、郡县君已故仪宾的月给以及诈冒嫡子等具体问题,没有涉及制度的变革。变革制度的呼声出现于嘉靖末。嘉靖四十一年(1562),御史林润上言:“天下财赋,岁供京师米四百万石,而各藩禄岁至八百五十三万石。山西、河南存留米二百三十六万三千石,而宗室禄米五百四万石。即无灾伤蠲免,岁输亦不足供禄米之半。年复一年,愈加蕃衍,势穷弊极,将何以支。”

《明史》卷一一六《诸王一》,第3568页。世宗也感觉到问题的严重,对此非常重视,命交诸王讨论,要他们商量解决办法,藩王多采取沉默态度。嘉靖四十二年(1563),周府南陵王睦楧打破沉寂,“条上七议”:“请立宗学以崇德教,设科选以励人才,严保勘以杜冒滥,革冗职以除素餐,戒奔竞以息饕贪,制拜扫以广孝思,立忧制以省禄费。”

《明史》卷一一六《诸王一》,第3568页。将设置宗学,允许宗室参加科举考试,严格查勘宗室子女以防止假冒、蒙混等,作为缓解宗禄不继的措施,世宗命廷臣参酌。“其后,诸藩遂稍稍陈说利弊”,

《明史》卷一一六《诸王一》,第3568页。起到了一定的引领作用。嘉靖帝时颁布的《宗藩条例》也“多采睦楧议云”。

《明史》卷一一六《诸王一》,第3568页。楚府武冈王显槐,于嘉靖四十三年(1564)上书条陈藩政,虽晚睦楧一年,但亦有卓识:“设宗学,择立宗正、宗表,督课亲郡王以下子弟。十岁入学,月饩米一石,三载督学使者考绩,陟其中程式者全禄之,五试不中课则黜之,给以本禄三之二。其庶人暨妻女,月饩六石,庶女勿加恩”,同样认为设置宗学为缓解宗禄不继的办法。“其后廷臣集议,多采其意”。

《明史》卷一一六《诸王一》,第3573页。他们超越宗室阶层,站在国家立场提出改进办法,推动了明代中后期宗室管理制度的改革。

第三,主张放松乃至解除“藩禁”。“藩禁”是对宗室的禁锢、防范的制度,有的负面作用很大。襄宪王瞻墡曾孙,枣阳王佑楒较早地认识到“藩禁”的弊端。在嘉靖初年,即请求“除宗人禄”,取消宗室终身坐享厚禄的政策,“使以四民业自为生”,卸下政府的财政包袱,让宗室自食其力,“贤者用射策应科第”。

《明史》卷一一九《诸王四》,第3631页。此议虽“寝不行”,未能得到世宗的同意,但显示了其认识的前瞻性和深刻性。郑恭王厚烷的世子载堉亦瞩目宗室社会问题的解决。万历二十二年(1594)正月上疏:“请宗室皆得儒服就试,毋论中外职,中式者视才品器使。”主张要从根本上解决宗室问题,必须让宗室参加科举考试,中式者根据才能和品行,任以朝官或地方官员,神宗下诏“允行”。

《明史》卷一一九《诸王四》,第3628页。这些提议对明代宗室开科起到了较大的推动作用。

第四,对地方治理提出具体建议。韩王封国平凉,地接“边徼”,“间谍充斥”。

《明史》卷一一八《诸王三》,第3605页。韩恭王冲,永乐十年(1412)嗣位,“习边鄙利弊”,研究边境“敌我”态势。正统元年(1436),他上书“极言边事”,为巩固边疆建言献策,英宗“赐书褒答”。

《明史》卷一一八《诸王三》,第3605页。弋阳王拱樻关心江西的地方治理,江西“控吴接楚,引越跨淮”,战略地位优越。然而桃源、彭蠡之间,“盗常出入,且民繁讼滋,赋逋役重”,社会问题突出,弋阳王拱樻奏请复设江西巡抚都御史。经都察院右都御史汪鋐的“咨访”,认为“王之是请,良亦有见!”下吏部议,吏部同意汪鋐的意见,请复设江西巡抚,世宗“可其奏”。

《明世宗实录》卷一二四,嘉靖十年四月乙丑条,《明实录》第8册,“中研院”历史语言研究所1962年版,第2978页。这些宗室的建议均有益于明代地方和边疆治理的完善。

另外,宗室还爱惜民力、修纂救荒书,建立书院、义学,兴修水利。周王,为燕王朱棣胞弟,封国开封。建文时被废,永乐登基后,复爵。永乐二年(1404),以汴梁有河患,准备将其改封洛阳。周王上言:“汴堤固,无重劳民力。”

《明史》卷一一六《诸王一》,第3566页。“靖难之役”硝烟刚刚散去,民生艰难,不愿因改封洛阳而增加民众负担,改封之事遂告停止。周王的著书也蕴含有强烈的民生取向:“以國土夷旷,庶草蕃庑,考核其可佐饥馑者四百余种,绘图疏之,名《救荒本草》。”

《明史》卷一一六《诸王一》,第3566页。他试图以自己的研究,使百姓在饥荒年景可采撷野菜充腹,渡过难关,不致辗转沟壑,饿毙道路。秦简王诚泳,生活于成化、弘治年间,孝友仁爱,对王府军校子弟的教育颇费心力,“长安有鲁斋书院,久废,故址半为民居,诚泳别易地建正学书院。又旁建小学,择军校子弟秀慧者,延儒生教之,亲临课试。王府护卫得入学,自诚泳始”。

《明史》卷一一六《诸王一》,第3561页。蜀成王让栩,正德三年(1508)嗣,嘉靖二十六年(1547)薨,“尤贤明,喜儒雅,不迩声伎,创义学,修水利”,

《明史》卷一一七《诸王二》,第3581页 。泽被蜀民。《尚书》有云:“民惟邦本,本固邦宁”。

(汉)孔安国传,(唐)孔颖达疏:《尚书正义》卷七《五子之歌第三》,廖明春、陈明整理,吕绍纲审定:《十三经注疏》,北京大学出版社2000年版,第212页。在中国传统政治文化中,安民、教民是国之大事。自然,爱惜民力、修纂救荒书,建立书院、义学,兴修水利,也就是宗室忧国的内容。

三、明代宗室忧国的特点及成因

以上较为详细地梳理了明代宗室忧国的内涵:国家财政紧张时,捐金捐物;政事废弛,弊端百出时,进言献策;百姓疲惫时,安民、教民。那么,明代宗室忧国有何特点呢?第一,从时间分布看,宗室忧国事例主要出现在嘉靖朝及其以后的隆庆、万历、天启、崇祯诸朝。翻检《明实录》及张廷玉《明史》,除洪武一朝外,我们搜集到明代宗室忧国的事例共154例。当然,有可能会有一些遗漏,但一定不会少于此数。在这些忧国事例中,永乐朝1例,宣德朝1例,正统朝4例,天顺朝1例,成化朝2例,弘治朝1例,正德朝3例,嘉靖朝46例,隆庆朝5例,万历朝54例,天启朝13例,崇祯朝23例。嘉靖朝及以后出现的宗室忧国事例约占搜集到的宗室忧国事例总数的91.6%,绝对数最高的是嘉靖朝和万历朝,但年发事例最多的则是天启朝和崇祯朝:嘉靖朝年均发事例为1.02件,隆庆朝为0.83件,万历朝为1.13件,天启朝为1.86件,崇祯朝为1.35件。如落实到具体年份上,除少数事例无法确定具体年份外,大多数都记载明确。宣德二年(1427)1例,正统元年(1436)1例,正统八年(1443)1例,正统十四年2例,天顺元年(1457)1例,成化六年(1470)1例,弘治十八年(1505)1例,正德六年(1511)2例,嘉靖三年1例,嘉靖七年(1528)1例,嘉靖八年3例,嘉靖十年(1531)1例,嘉靖十三年1例,嘉靖十五年(1536)1例,嘉靖二十一年(1542)1例,嘉靖二十三年(1544)1例,嘉靖二十九年(1550)1例,嘉靖三十年(1551)14例,嘉靖三十六年3例,嘉靖三十九年(1560)1例,嘉靖四十二年1例,嘉靖四十三年1例,嘉靖四十四年(1565)8例,嘉靖四十五年(1566)2例,隆庆二年(1568)4例,隆庆三年(1569)1例,万历十五年(1587)2例,万历十六年(1588)1例,万历十七年(1589)1例,万历十九年(1591)3例,万历二十年1例,万历二十二年8例,万历二十四年(1596)4例,万历二十七年(1599)6例,万历三十二年(1604)1例,万历三十八年(1610)1例,万历三十九年(1611)7例,万历四十三年(1615)1例,万历四十五年3例,万历四十七年(1619)17例,天启二年(1622)1例,天启五年(1625)7例,天启六年5例,崇祯三年(1630)7例,崇祯四年(1631)1例,崇祯十三年1例,崇祯十四年2例,崇祯十六年5例,崇祯十七年9例。出现忧国事例数居前五的年份分别是:万历四十七年,17例;嘉靖三十年,14例;崇祯十七年,9例;嘉靖四十四年,8例;万历二十二年,8例。为什么在这几个年份宗室的忧国事例较其他年份要多呢?这一情况的出现与明朝国家处于多事之秋有密切的关联。万历四十七年二月,明朝辽东经略杨镐誓师辽阳,分兵四路向努尔哈赤的后金政权发起进攻,努尔哈赤集中优势兵力,在萨尔浒及附近地区大败明军,明军被歼约5万人,并损失了大量军用物资。

《明史》卷二一《神宗纪二》,第292页。这是明清兴亡史上具有决定性意义的一次战役,全国震动,宗室自然不能无动于衷。嘉靖三十年之所以宗室忧国的事例较多,与嘉靖二十九年发生的“庚戌之变”有关。嘉靖二十九年八月,俺答汗大举进攻明朝,攻入古北口,明军一触即溃,兵围北京,明军怯不敢战,俺答汗饱掠而去。

《明史》卷一八《世宗纪二》,第239页。俺答汗率军进出明境如入无人之地,反映了明朝边防的废弛,遂有宗室献马、捐银巩固边防之举。崇祯十七年是明朝的灭亡之地,“板荡识忠臣”,宗室忧国事例为9例,实际应多于此数,可能是统计未尽的结果。嘉靖四十四年四月,俺答汗进攻肃州。嘉靖四十三年十二月,俺答汗进攻山西,游击梁平、守备祁谋战死。

《明史》卷一八《世宗纪二》,第248页。明朝北部、西北部战事屡兴,开支浩繁,财政紧张。这一年,众多宗室辞禄、减禄以纾国用,与俺答汗南下犯边有关。万历二十二年的明朝形势也不容乐观,“各省灾伤,山东、河南、徐、淮尤甚,盗贼四起”。

《明史》卷二○《神宗纪一》,第276页。灾害和饥荒肆虐黄淮大地,民众的痛苦煎熬,触动了忧国宗室的敏感神经。因此,纷纷捐输。

第二,从藩王府的分布看,分封于山西、河南、山东三布政使司的亲王府出现的忧国事例为最多。在明代,出现忧国事例的亲王府达30个,几乎占至明末尚存的亲王府数量的一半,应该说,具有一定的普遍性。其中,周藩18例,晋藩16例,鲁藩12例,代藩11例,蜀藩8例,唐藩7例,襄藩7例,沈藩7例,秦藩6例,楚藩6例,韩藩6例,赵藩6例,德藩5例,郑藩4例,衡藩4例,瑞藩4例,益藩3例,崇藩3例,潞藩3例,福藩3例,庆藩2例,宁藩2例,辽藩2例,吉藩2例,荆藩2例,肃藩1例,汝藩1例,徽藩1例,寿藩1例,荣藩1例。出现忧国事例10例以上的亲王府都分布在山西、河南、山东三布政使司,究其原因应为:山西紧接明蒙边境,战事频繁;河南、山东位于黄河中下游,灾害频仍。且河南、山西两布政使司分封宗室藩王最多。明代宗室忧国事例在这三个布政司的亲王府中出现最多并非偶然。

第三,从宗室忧国事例的阶层分布看,忧国行为主体多为亲郡王。在搜集到的明代宗室154例忧国事例中,忧国行为主体为亲王者102例,郡王23例,将军6例,中尉11例,庶宗11例,仪宾1例。也就是说,表现出忧国行为的宗室以亲王、郡王所占比例最大,达81.2%,将军、中尉及以下宗室只占18.8%。这种情况的出现,应是朝廷给予不同爵位的宗室待遇的差异所致。明代对宗室的管理贯穿着“亲亲之谊”的原则,“其生也请名,其长也请婚,禄之终身,丧葬予费”,

《明史》卷一一六《诸王一》,第3557页。待遇总体非常优厚。但宗室爵位不同,待遇差别也较大。就岁禄而言,亲王万石,郡王二千石,镇国将军千石,辅国将军八百石,奉國将军六百石,镇国中尉四百石,辅国中尉三百石,奉国中尉二百石。宗室世世皆食岁禄,不授职任事。但随着宗室人口的不断增长,至弘治时,宗禄已成为朝廷沉重的财政负担。嘉靖朝宗禄则已成为严重的社会问题,宗室俸禄不能按时发放,宗室中下层陷于绝对贫困化的境地。嘉靖四十一年,御史林润痛陈这一现实,并对贫困宗室寄予深切同情:“自郡王以上,犹得厚享,将军以下,多不能自存,饥寒困辱,势所必至,常号呼道路,聚诟有司。”

《明史》卷八二《食货志六》,第2001页。政府财源紧张,宗禄发放优先保证亲王、郡王,中下层宗室不能按时领到宗禄,生活来源断绝,饥寒切身,不少宗室走向了与朝廷离心离德的道路。诸王与明朝廷的利益更为一致,是忧国情怀多见于亲王、郡王而少见于中下层宗室的深层原因。

第四,从明代宗室忧国的内容看,宗室忧国主要表现在捐金捐物上。在我们搜集到的154例明代宗室忧国事例中,捐金捐物达120人次,而关心政事、讽谏君主,以生命捍卫明朝、誓与明存亡及安民、教民等忧国事例仅有34人次。高下悬绝,自不待言。造成这一状况的原因主要是明代的“藩禁”。明代“藩禁”肇始于成祖朝,中经仁宗、宣宗、英宗、宪宗,至孝宗朝时最后形成。以防闲宗室坐大开始,以完全剥夺宗室政治、军事权力告终。“藩禁”挤压下的宗室,“食禄而不治事”,身居封城,形同幽禁,出城扫墓,皆须请而后行,行动自由权皆被剥夺,严重扭曲了宗室心态,妨碍了宗室才能的正常发挥,“贤才不克自见,知勇无所设施”。

《明史》卷一二○《诸王五》,第3659页。于是,他们的忧国无法像明初诸王那样,跃马扬鞭,驰骋疆场,冲锋陷阵,统驭一方,大多宗室只能无奈地通过财物捐助来宣示自己的政治存在。

结 语

在以往的不少著作中,由于对明代宗室群体的书写,过分地强调其非道德性的一面,以致遮蔽了明代宗室群体的“正面”的道德形象,人们很难将宗室与忧国联系在一起。从本文的论述可知,在明代宗室群体中,有不少宗室成员虽身居封国,但忧虑国事,具有深厚的忧国情怀,“藩禁”的绳索并未完全窒息其报国之志,忧国之心。在朝廷经费匮乏时,他们捐金捐物,以私济公,解国家之困;在朝政混乱、国家治理出现严重弊端时,他们挺身而出,犯颜进谏,或冷静分析,提出治理方案,勇气和才干不输朝中大臣,甚或过之;百姓疲惫时,安民、教民。仅此三项而论,已不可谓之为“弃物”矣。有谓忧国者为“弃物”者乎?“弃物”仅是明代宗室多元面相中的一种,忧国应是其多元面相中的另一种面相。

责任编辑:孙久龙

The other Side of “Castoffs”: A Discussion of the Imperial Clansmens

Concerns for the Country in Ming Dynasty

ZHANG Ming-fu, HUANG Yong-mei

(School of History and Culture, Southwest University, Chongqing, 400715, China

)Abstract:This paper investigates the imperial clan of the Ming Dynasty from the perspective of their concerns for the country. It is found that many imperial clans became depressed because of being deprived of power to take part in politics. Therefore, it makes some sense that they were called “castoffs” to some extent. However, the imperial clans ambition of serving the country has not been restrained completely by the ban. When the imperial government was short of funds, many of them donated money and materials to solve the countrys difficulties. When the government was in chaos and there were serious malpractices in national governance, they had the courage to exclaim or calmly analyze the situation and put forward plans for governance. Their courage and ability were as good as, or even better than the ministers in the imperial court. Facing the collapse of the Ming Dynasty, they did not shrink back, and some of them even sacrificed their life for justice. They were awe-inspiring and went down in history. The image of “castoffs” is only one of the multiple aspects of the imperial clansmen, another aspect is their concerns for the national fate.

Key words:the castoffs; the imperial clansmen of Ming Dynasty; concerns for the national fate

DOI:10.19832/j.cnki.0559-8095.2022.0014

收稿日期:2021-10-12

基金項目:国家社会科学基金重点项目“社会史视野中的近代经学研究”(19AZS013)

作者简介:罗检秋,中国社会科学院近代史所研究员、博士生导师,研究方向为清代民国思想文化史、社会文化史。

① 代表性成果有:王戎笙等:《清代全史》(第四卷),辽宁人民出版社1991年版;茅海建:《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》,生活·读书·新知三联书店1995年版等。

② 代表性成果有:戴逸:《乾隆帝及其时代》,中国人民大学出版社2008年版;陈祖武:《清代学术源流》,北京师范大学出版社2012版;李帆:《清代理学史》中卷,广东教育出版社2007年版;罗检秋:《乾嘉两朝的文治变化及其学术效应》,《清史研究》,2015年第1期等。

1035501186289