软岩回采巷道底鼓机理及控制技术研究

王 旭

(陕北矿业涌鑫公司,陕西府谷 719400)

软岩回采巷道底鼓影响因素多,治理难度大、成本高是阻碍我国多数矿井实现高产高效的现实问题。近年来随着众多学者针对工作面回采巷道围岩强度、应力环境、水理性等一系列涉及巷道底板底鼓机理的因素进行了深入探讨分析,借助力学模型[1-3]、数值计算[4-7]、相似模拟[8-10]、岩石力学[11-13]测试等多种研究手段,取得了丰硕的研究成果。在诸多学者研究的基础上,现以安山煤矿133101 工作面回采巷道遇到的实际问题为背景,采用室内试验、理论分析、数值模拟以及现场试验等多种方法,分析该回采巷道底鼓的主控因素,同时提出合理有效的治理方案,达到有效控制底鼓的目的。

1 工程背景

安山煤矿地处陕北侏罗纪煤田庙哈孤矿区东南部,133101 综采工作面位于3-1煤层三盘区集中回风巷以东,3-1煤层露头线以西,具体布置如图1。工作面上覆基岩厚度20~55 m,松散层厚度5~104 m,煤层厚度2.2~2.3 m,平均厚度2.25 m,工作面倾向长度274 m,走向长度960 m,可采长度为915 m。

图1 133101工作面布置图

回采巷道直接顶为中粒砂岩,平均厚度7.5 m;老顶为泥岩、粉砂岩互层,平均厚度22.4 m。直接底为泥岩,老底为泥质粉砂岩,平均厚度分别为3.1 m 和6.4 m。具体如图2。

图2 煤层顶底板特征图

2 回采巷道底鼓特征分析

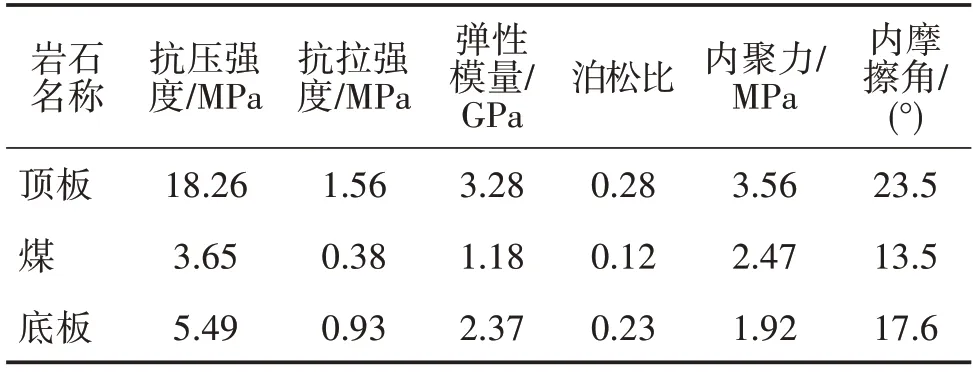

由于各矿井回采巷道围岩岩性、地质环境等都有所差异,同时其由于埋深、开采位置等因素使其受到的垂直应力和水平应力也有所不同。由安山煤矿133101 回采巷道顶底板特征图可知,3-1煤层直接底和老顶为泥岩和泥质粉砂岩。现场对回采巷道顶板、底板以及煤层进行取芯,采用《煤和岩石物理力学性质测定方法》对煤岩样进行物理力学测定,测定结果见表1。回采巷道底板(泥岩)围岩力学参数普遍较低,其中单轴抗压强度仅为5.49 MPa。

表1 3-1煤层围岩力学参数

通过X射线衍射技术(XRD)对安山煤矿133101综采工作面泥岩底板进行成分分析表明,回采巷道底板(泥岩)主要由石英、蒙脱石、高岭石以及少量的菱铁矿和伊利石等组成,其中高岭石含量为22%,蒙脱石含量为21%,伊利石含量为10%左右,黏土矿物的总含量为53% 左右。底板(泥岩)浸水试验表明,黏土矿物含量过高是导致工作面回采巷道底板(泥岩)在遇水后容易产生膨胀变形的主要因素,其膨胀率在遇水后可达5%。浸水试验过程如图3。

图3 底板浸水试验

通过上述实验结果分析可知,133101 综采工作面回采巷道底板(泥岩)较为软弱,其主要成分存在蒙脱石、高岭石以及伊利石等矿物质含量超过50%,而这些矿物质多数为粘性矿物质。

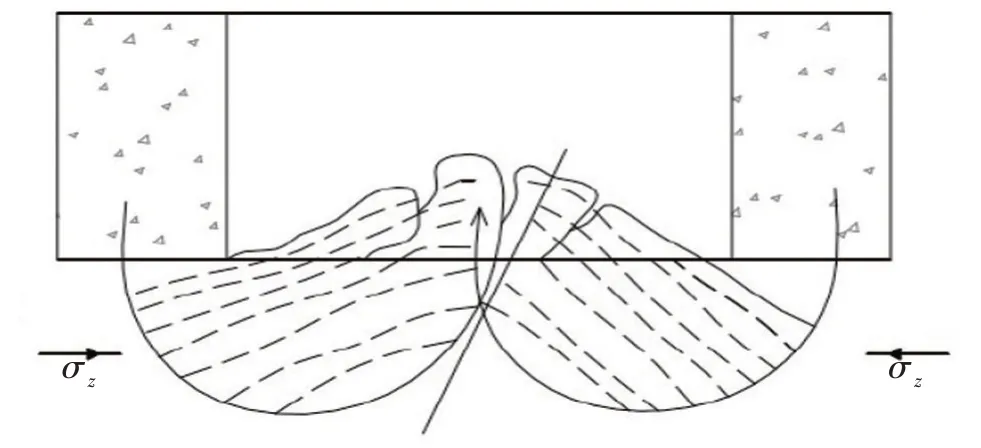

围岩浸水后,底板(泥岩)含矿物质成分中蒙脱石内部存在晶胞结果存在较强活性,当矿物质内的晶胞遇到水分子时,各晶胞之间的距离被缩短,因而使得化学键变弱进而产生膨胀现象,岩石发生软化崩解,围岩强度大幅度降低,巷道底板发生破碎,巷道两帮下部向内加压出现挤压而发生底鼓。巷道遇水膨胀性底鼓如图4。

图4 挤压流动性底鼓(软弱破碎底板)

为了进一步研究本回采巷道底鼓特征,现场对比回采巷道浸水段、未浸水段的围岩环境可以发现,回采巷道发生底鼓段巷道均处于浸水段,回采巷道浸水段底鼓量相较于未浸水段发生较大,同时未发生底鼓均处于未浸水巷道段。上述表明,133101 综采工作面回采巷道底板在受到长期浸水侵蚀后,底板强度降低,且底板岩石遇水后发生膨胀性底鼓,进而鼓起破碎,形成松散结构,在构造应力等因素的叠加影响下,促使巷道发生挤压流动性底鼓,其分析结果与理论分析结果一致,进一步阐释了底板(泥岩)遇水膨胀是本回采巷道底鼓的发生的主控因素。

3 巷道底鼓治理方案研究

3.1 方案制定

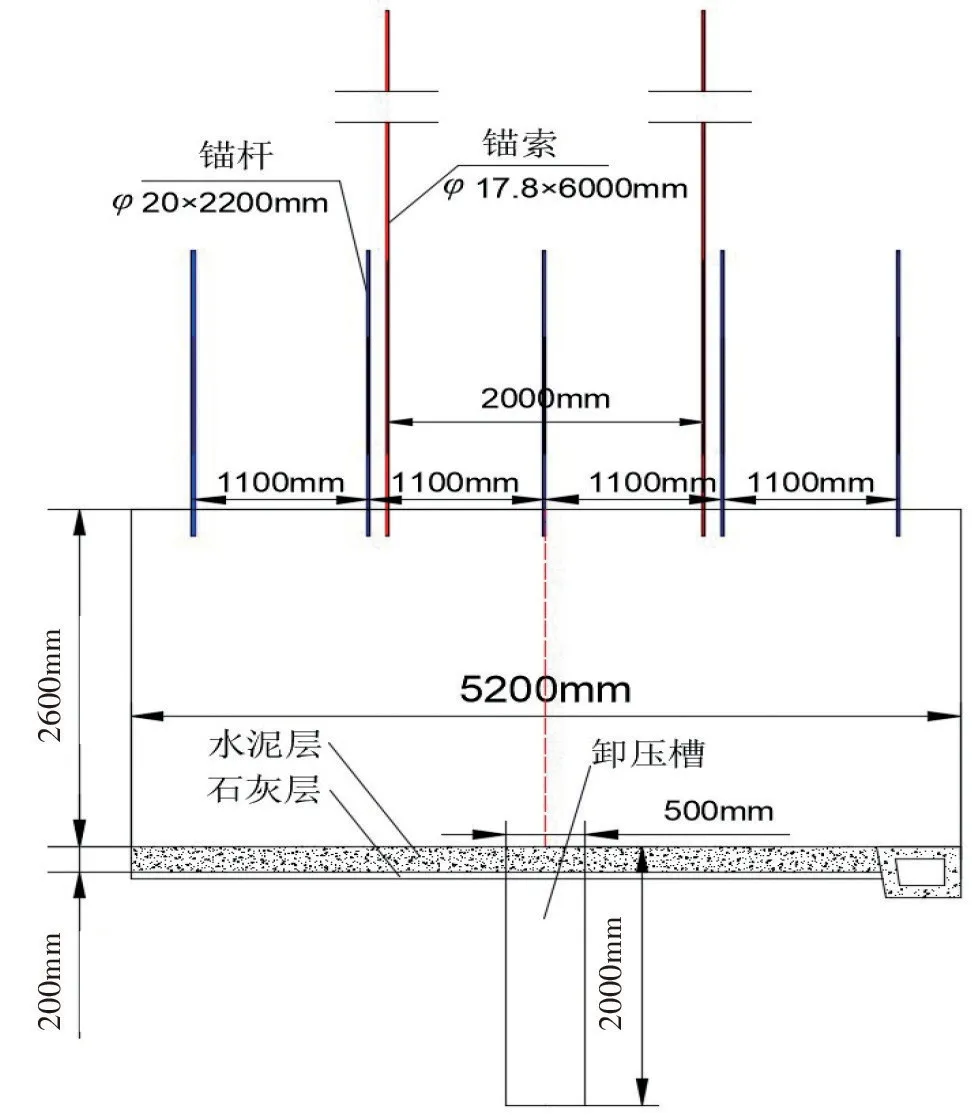

安山煤矿133101综采工作面回采巷道底鼓主要因素是泥岩底板遇水膨胀形成的挤压流动性底鼓,为了有效治理回采巷道底鼓现象,采用“切槽卸压+防治水”的联合治理方法。方案如图5。

图5 回采巷道底鼓治理方案示意图

切槽卸压,由于其投入少且安全性好是治理巷切槽卸压,由于其投入少且安全性好是治理巷道底鼓一种重要的卸压方式。巷道切槽后围岩浅部应力向深部岩层转移并能够形成稳定结构,由于卸压槽宽度需完全吸收巷道没有切槽时的底鼓变形量,才能有效治理巷道底板底鼓,所以确定卸压槽尺寸是十分重要的。综采工作面133101 回采巷道宽5.2 m,高2.6 m,根据围岩应力控制理论,考虑到安山煤矿底板岩层强度较低,在工程实践中卸压槽的宽度取0.5 m,深度取2 m。

在治理膨胀挤压流动型底鼓中对于底板的防治水是提高回采巷道底板稳定性、减小底鼓量重要举措。133101 工作面回采巷道防治水方案采用生石灰封闭、水槽疏干的防治措施。

3.2 方案效果分析

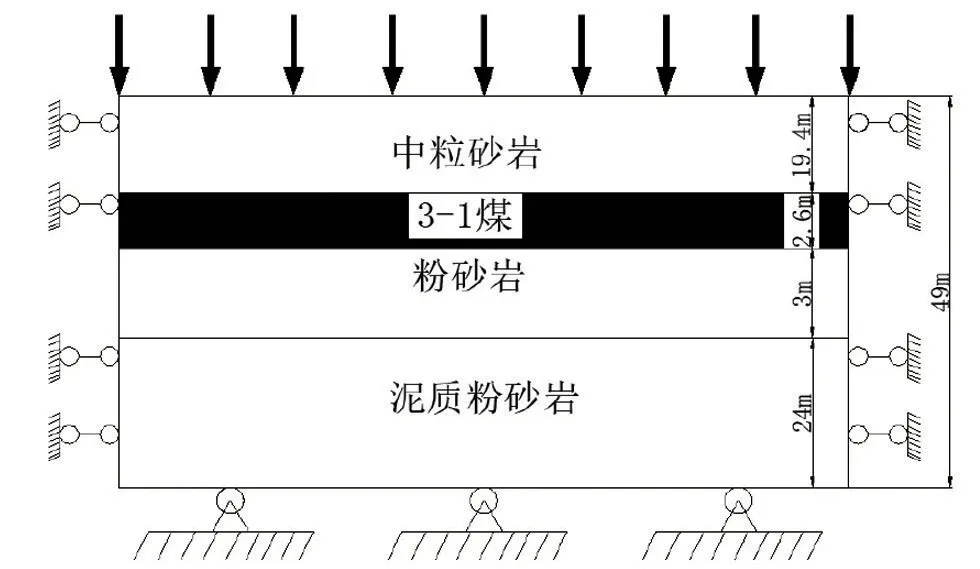

3.2.1 模型建立

为了进一步验证上述回采巷道底鼓治理方案的有效性,采用FLAC3D数值模拟软件对底鼓治理方案进行模拟分析。计算模型采用摩尔库伦准则,模型尺寸长、宽、高分别为30、3、49 m,巷道为矩形断面,宽5.2 m,高2.6 m。计算模型如图6。

图6 计算模型

3.2.2 模拟结果分析

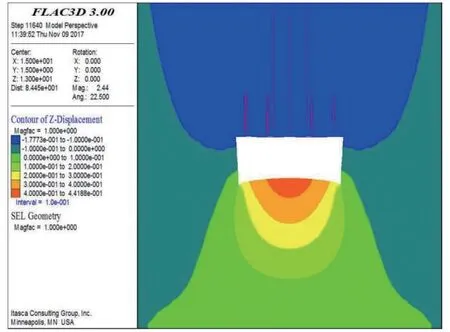

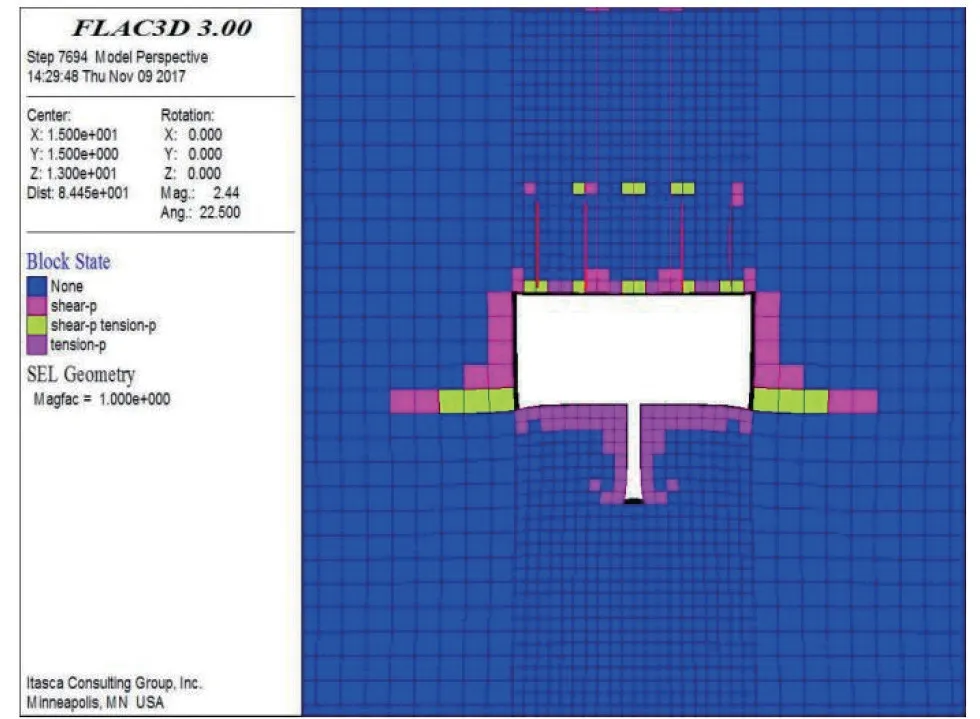

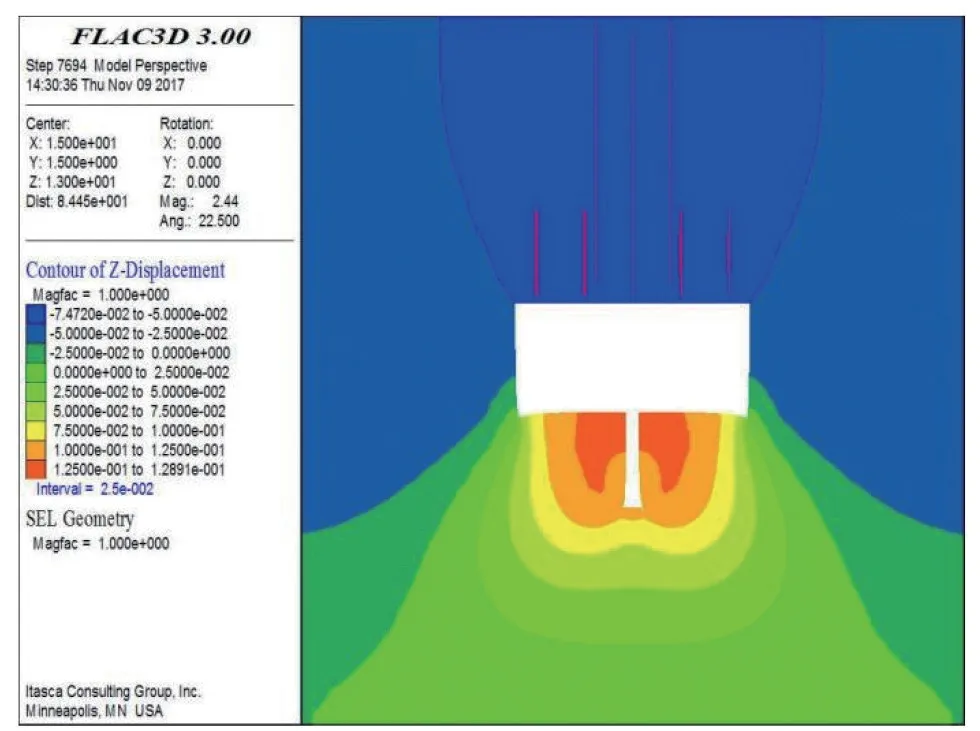

对原有回采巷道的开挖过程进行数值模拟。无切槽和切槽后结果如图7~图10。

图7 无切槽塑性图

图8 无切槽垂直位移云图

图9 切槽情塑性图

图10 切槽垂直位移云图

模拟结果表明,工作面回采巷道在开挖后,巷道围岩发生了显著的变形破坏,巷道顶板以剪切破坏为主,破坏深度为0.5~1 m;巷道两帮破坏范围较大,帮底最大破坏范围为3 m;帮部平均破坏深度为2 m;底板发生挤压拉伸破坏,破坏深度最大为1.25 m;顶板最大下沉量约56 mm,底板最大位移量约为460 mm,发生在底板中心位置,底板产生底鼓。

通过对切槽卸压巷道底鼓治理方案模拟结果分析可知,切槽有效控制了巷道两帮以及底板的塑性区破坏深度,巷道两帮塑性区深度由切槽前的2 m 减小至切槽后的1 m,底板塑性区破坏深度减小至1 m;同时,巷道顶底板在垂直方向的位移量也得到了有效控制,回采巷道顶板最大下沉量约64 mm,底板最大位移量约为130 mm,发生在底板中心位置,底板位移量减少了71%,切槽卸压治理方案有效控制了回采巷道底鼓现象。

4 工程实践

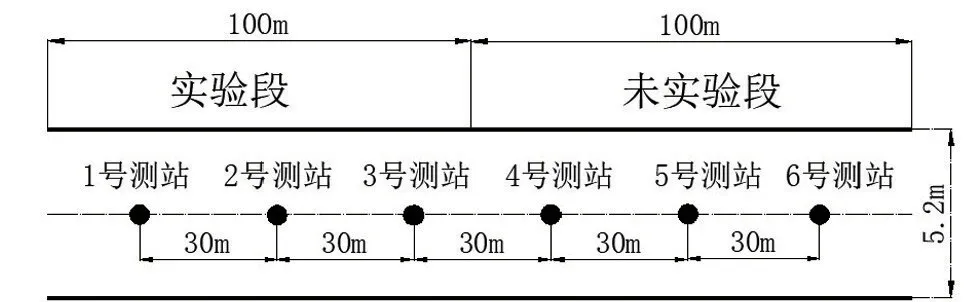

为了进一步验证巷道底鼓方案的有效性,在安山煤矿133101综采工作面回风巷道进行局部的底鼓治理方案工程试验。试验巷道长度100 m,通过十字布点法监测试验段和未试验段底鼓变形量,实验段共设置6 个测点,实验段与未实验段各设置3 个监测站,各测站间距为30 m。监测站布置如图11。

图11 监测站布置图

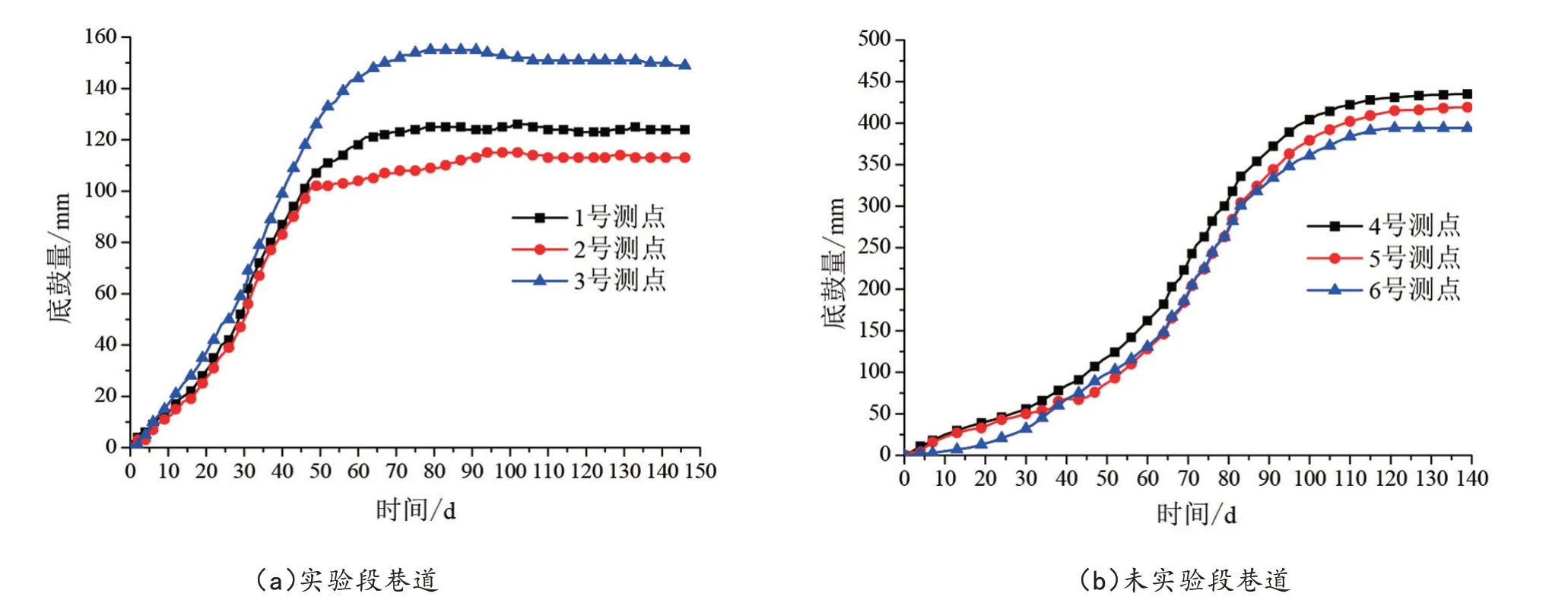

现场监测结果表明(如图12):未实验段巷道底鼓量在0~50 d 内变形剧烈,50~80 d 内时巷道底鼓变形量趋于平缓,80 d 之后达逐步到达稳定状态,平均底鼓量415 mm。实验段巷道底鼓量在0~60 d 内变化剧烈,60~90 d 内回采巷道变形趋于平缓,90 d之后变形趋于稳定,回采巷道实验段平均底鼓量为121 mm,试验段巷道较未实验巷道段巷道底鼓量降低了70%,治理方案有效地控制了回采巷道的底板位移量。

图12 底鼓量监测数据图

5 结论

(1)通过力学实验及XRD 分析可知,安山煤矿133101 综采工作面回采巷道底板单轴抗压强度5.49 MPa,黏土矿物的总含量超过50%,底板遇水极易膨胀。

(2)通过对回采巷道底鼓特征分析,得出了133101 回采巷道底鼓为膨胀挤压流动性底鼓,确定了“切槽卸压+防治水”的联合治理方案。

(3)数值模拟结果表明,切槽卸压底鼓治理方案使巷道帮部以及底板塑性区破坏范围降低了50%,巷道底板位移量减少了71%,有效控制了回采巷道塑性破坏范围以及底板底鼓量,进一步验证了治理方案的可行性。

(4)现场监测结果表明,实验段巷道较未实验巷道段底鼓量降低了70%,证明了采用“切槽卸压+防治水”治理方案有效控制了回采巷道底鼓现象。