广西栗木矿田锡钨成矿条件和成矿过程分析

董业才 徐文杰 胡乔帆,2 梁 磊 张国林

(1.中国有色桂林矿产地质研究院有限公司,广西 桂林 541004;2.桂林理工大学地球科学学院,广西 桂林 541006)

栗木矿田位于扬子板块南部北东缘的桂东北坳陷区的次级恭城复向斜的北扬起端[1],属南岭成矿带中西段的桂东北灌阳—贺县成矿区,区内锡钨矿床与花岗岩体的多期次侵入有着密切关系,同时花岗岩体的侵入形态又受限于构造、地层等因素影响。因此,栗木矿田成矿地质条件、成矿作用过程以及富矿规律等的分析与认识,一直是地质工作者研究的重点。以往的地质科研及勘查工作多在采矿权及其毗邻区的浅部,将第3阶段岩体接触带内侧蚀变花岗岩型锡铌钽矿床及外侧长石石英脉型锡钨矿床,与第2阶段岩体内、外接触带形成的脉状钨锡矿床作为工作重点,并认为第2阶段岩体不存在蚀变花岗岩型钨锡矿床。

近年来,课题组对隐伏岩体深部新揭露出的诸多发现或成矿信息进行了系统研究,取得了一定的进展,如在第2阶段岩体中发现了蚀变花岗岩型钨锡矿床[2-3],并在其深部发现了二云母花岗岩[4-7]、伟晶岩—细晶岩脉带[8-11]等,补充了新的成岩成矿理论证据并建立了新的栗木花岗岩垂向分带模型。将上述成果应用于找矿勘查实践,取得了找矿成果突破,经地表钻探验证,已探获新增资源量相当于大型锡、钽矿床及中型钨矿床各1个,并在矿区外围香粉厂、沟挂垒等数个区段新发现了数条具有工业意义的岩体外带上部围岩陡倾斜(长石)石英脉状钨锡矿脉。

基于矿田内不同类型矿床地质特征的总结,本研究从地层、构造、岩浆岩角度来研究成矿地质条件,以期通过矿床垂向分带出现的岩石类型对空间上可能出现的矿床类型及分布进行判断,并结合构造等控矿因素对有利成矿部位做出判断,为矿区找矿预测和勘探提供可靠的地质依据。

1 矿田地质特征

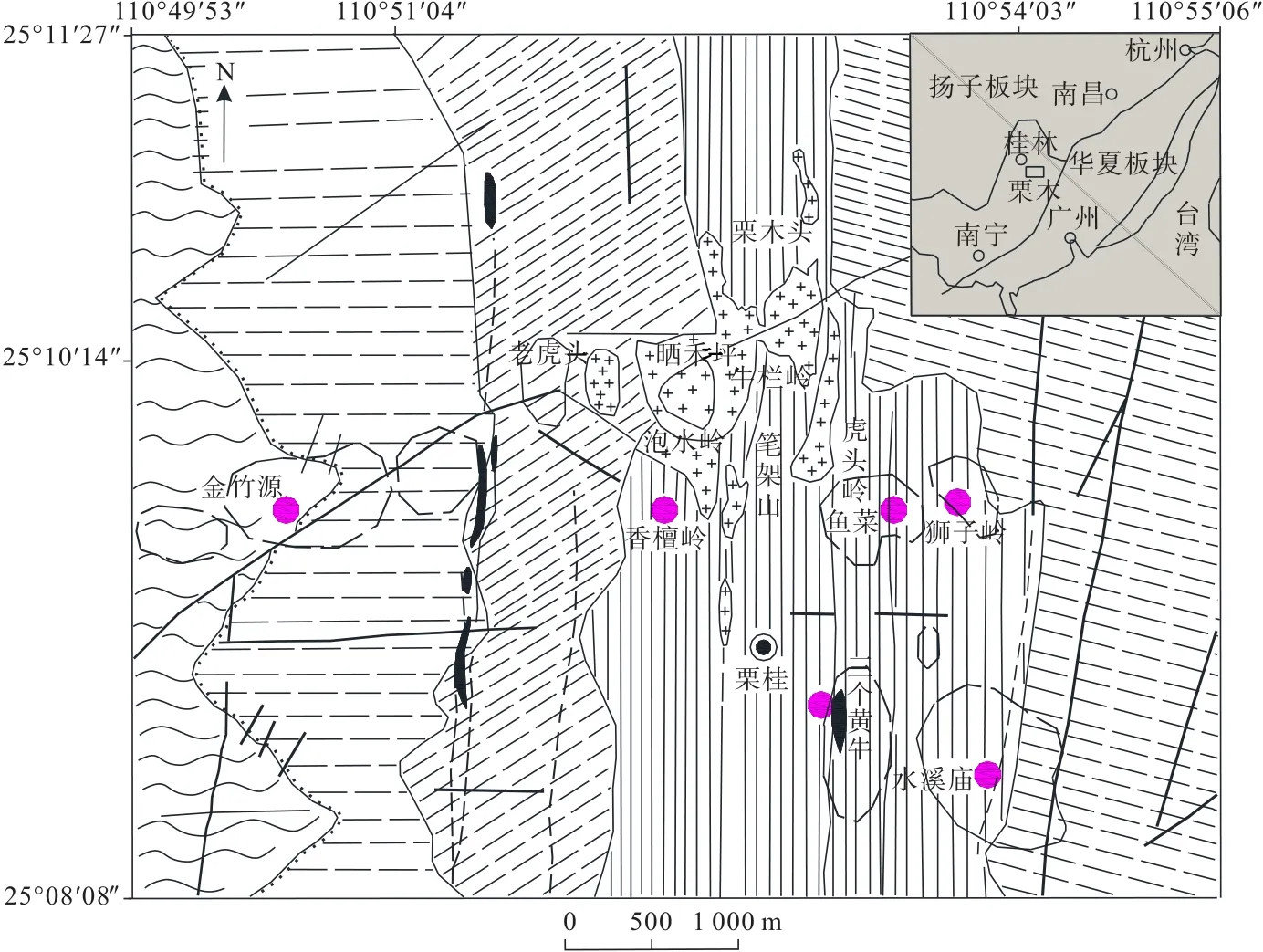

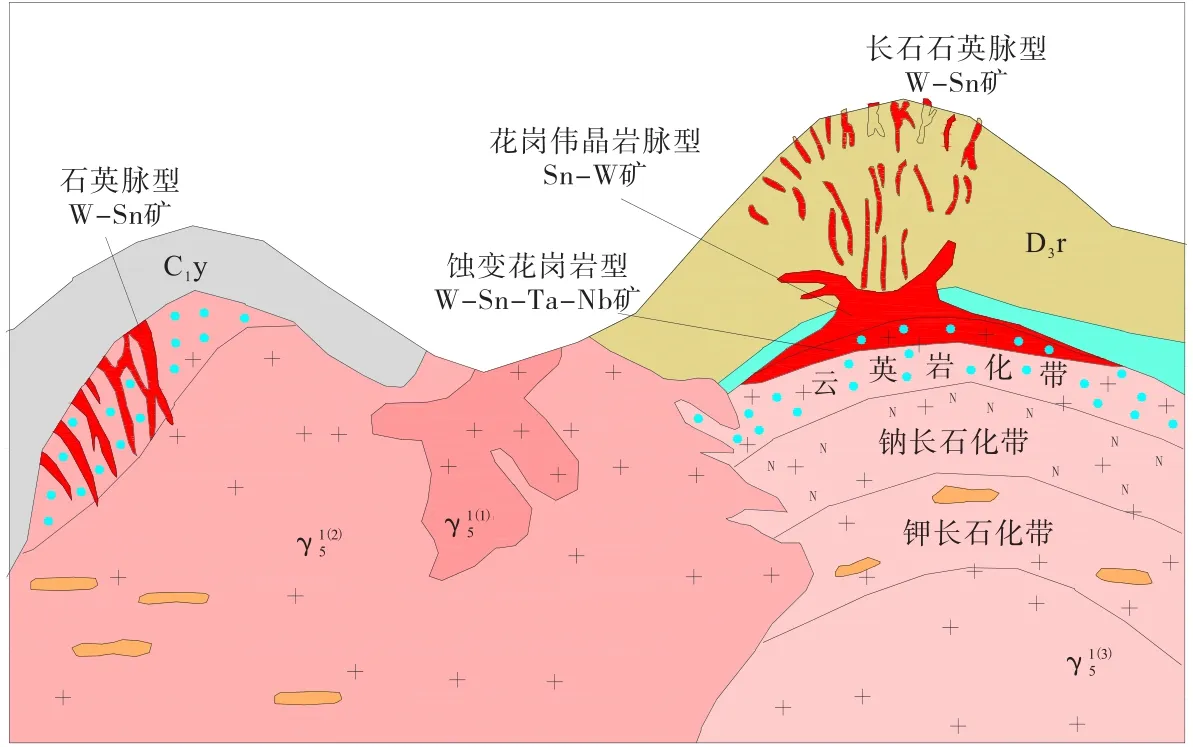

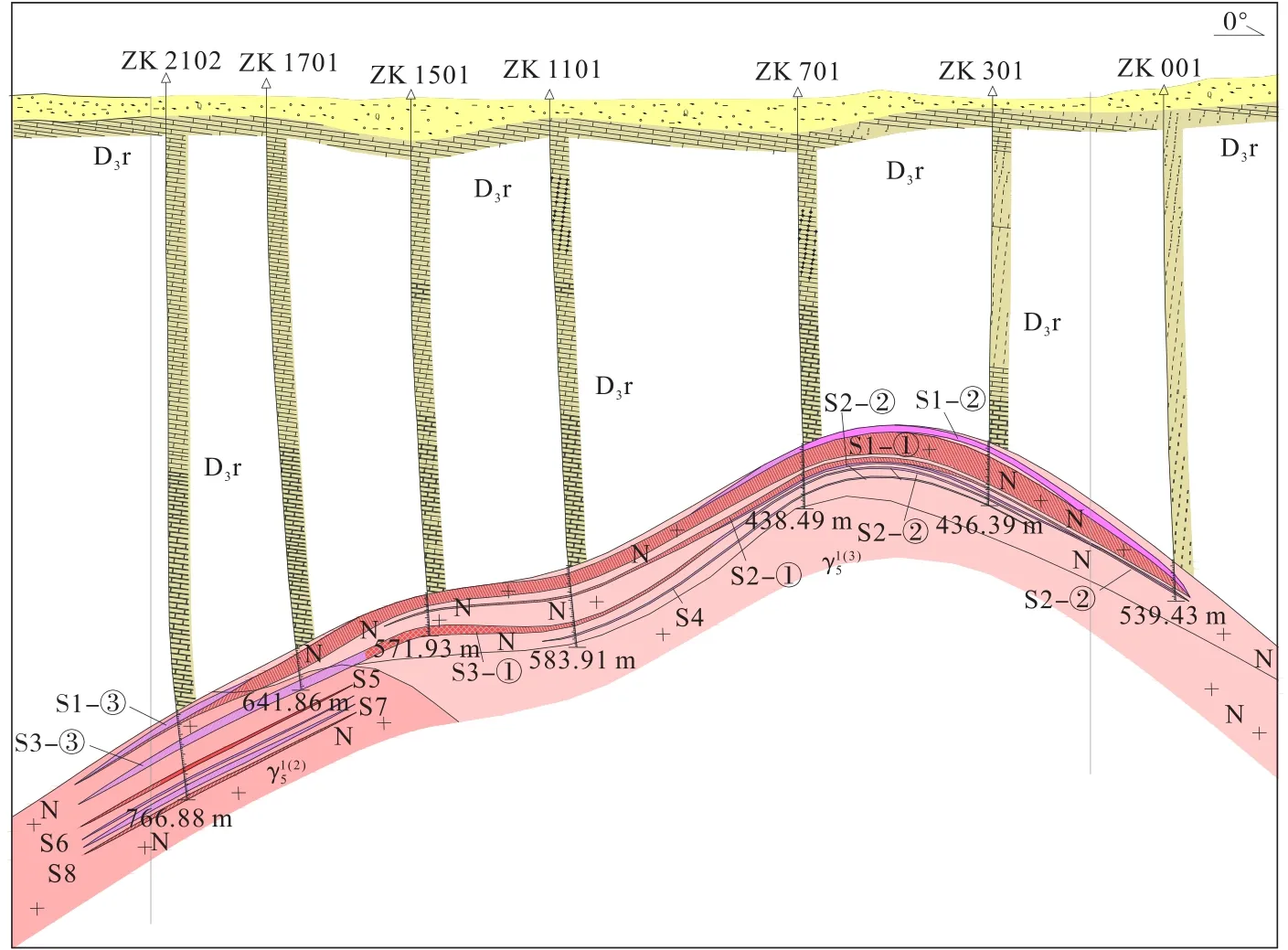

栗木矿田主要出露寒武系边溪组、泥盆系、下石炭统及第四系,并按下泥盆统底砾岩的不整合面划分出下构造层寒武系以及上构造层泥盆系—下石炭统(图1)。区内的基本构造格架由主干构造线为近SN向、EW向的褶皱和断裂组成,花岗岩体侵入形态受限于构造格架,且大多隐伏于深部。据钻探揭露出的深部信息表明,隐伏岩体中深部受限于下构造层的基底断裂主要呈EW向展布,浅部则受限于上构造层,形成岩株群呈近SN向分布,同时旁侧还伴有花岗斑岩脉、花岗伟晶岩脉产出。蚀变花岗岩型锡钨矿床通常见于复式向斜的次级短小背斜或褶曲与断裂构造的复合部位,岩体外带的长石石英锡钨脉型矿床则产于岩体上覆围岩次级构造裂隙中。

图1 栗木矿田地质特征[8,12]Fig.1 Geological characteristics of Limu Orefield

栗木花岗岩是3个阶段成岩2次成矿的复式岩体,除了第1阶段细粒斑状铁白云母花岗岩(泡水岭岩体(239.8±4.3)Ma)[11]基本不含矿之外,其余的2个阶段原生矿床主要产于印支晚期第2阶段细—中粒斑状锂铁白云母花岗岩((223.6±1.7)~(224.8±1.6)Ma)[13-14]和第3阶段细—中粒(铁)锂云母钠长石花岗岩((218.3±2.4)Ma)[15]的接触带和上部围岩中。第2阶段花岗岩发育钨锡矿化,可在岩体上部形成多层蚀变花岗岩型锡钨矿,其内外接触带则形成脉状钨锡矿,主要见于鱼菜及水溪庙矿床东南部、三个黄牛等地;第3阶段花岗岩的矿化以锡、钽、铌为主,并伴生钨,在岩体顶上部多形成单层蚀变花岗岩型锡铌钽矿,其外接触带则形成伟晶岩型锡铌钽矿、脉状锡(钨)矿,主要见于水溪庙、老虎头和金竹源等地。

从近年来所获取的最新成岩成矿同位素年龄[11-18]来看,栗木花岗岩的成岩及成矿作用均为印支晚期且时间相差不大,即第1阶段不含矿的岩体略早形成于第2、3阶段含矿的岩体(<20 Ma),且第 2、3阶段的成岩成矿年龄相差也不大(<10 Ma),其中,第3阶段锡铌钽成矿较第2阶段锡钨成矿稍晚(<10 Ma),由此推断复式花岗岩体的成岩成矿过程可视为同一期次岩浆活动的不同阶段的产物。

2 矿床地质特征

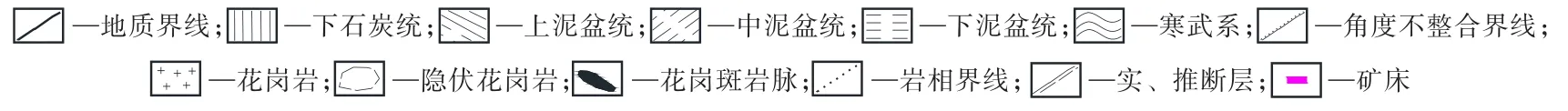

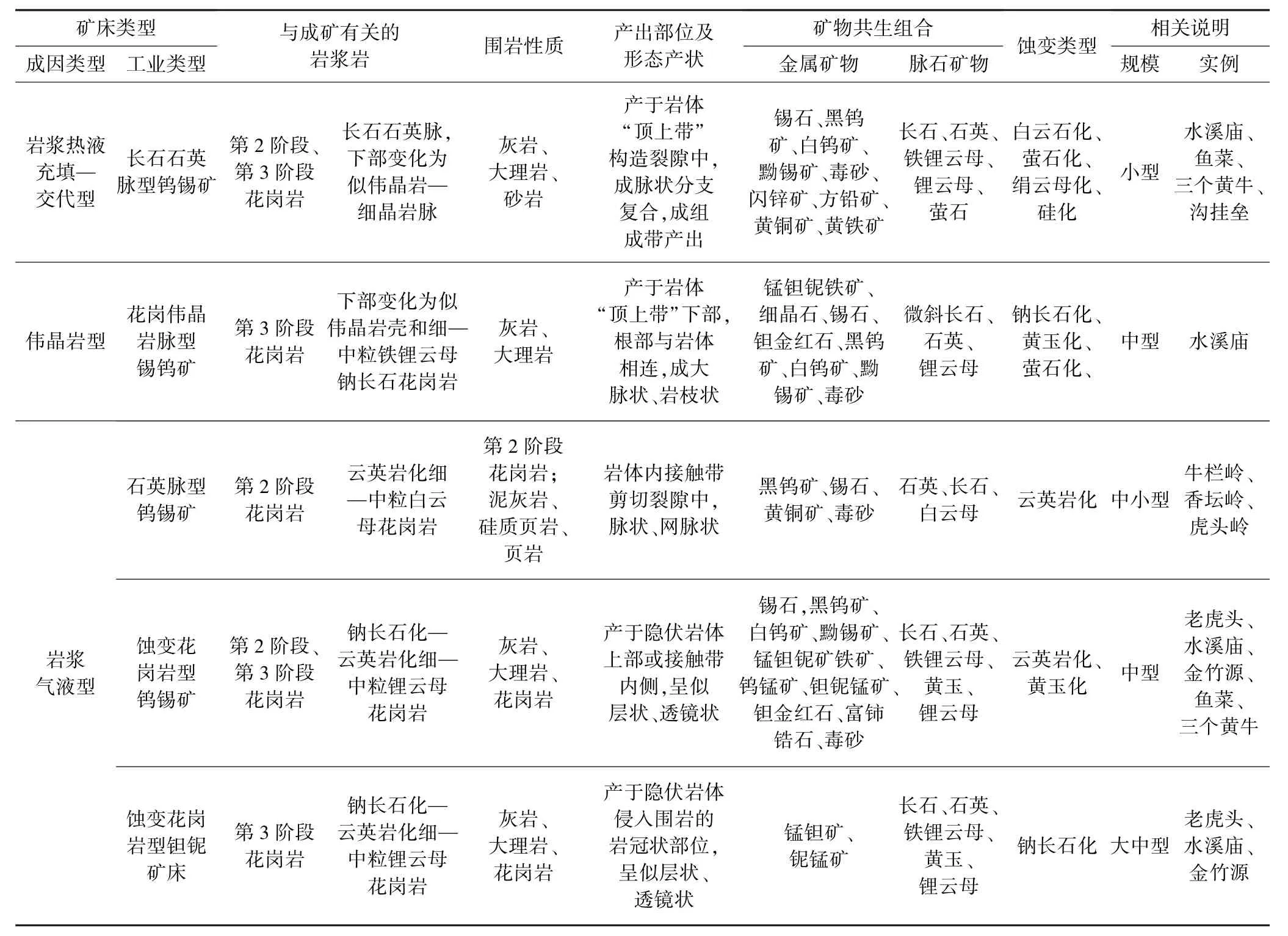

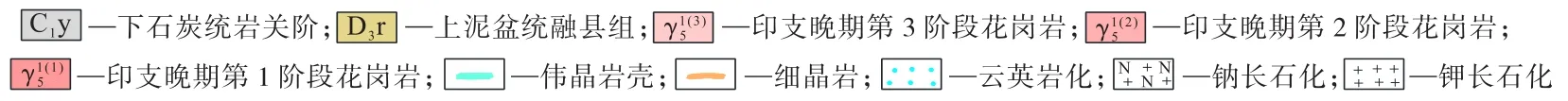

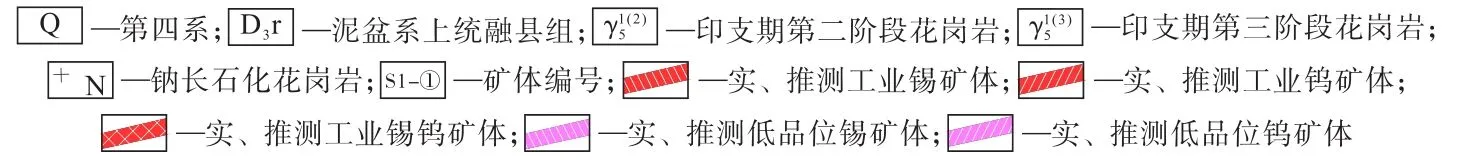

栗木矿田矿产以锡钨多金属矿为主,按成因可划分出岩浆气液型矿床、伟晶岩型矿床和岩浆热液充填—交代型矿床(图2和表1),其地质特征描述如下。

表1 栗木矿田矿床地质特征Table 1 Geological characteristics of the deposits of Limu Orefield

图2 栗木矿田锡钨多金属矿床垂向分带模式[8,19]Fig.2 Vertical zoning model of endogenetic metallic deposits in Limu Orefield

(1)岩浆气液矿床位于岩体内接触带。①蚀变花岗岩型钨锡矿,矿体赋存于花岗岩顶部接触带附近的云英岩化—钠长石化带中,在第3阶段花岗岩中矿床以锡矿为主,且在“似伟晶岩壳”下方锡最富,常呈小矿囊,如老虎头、水溪庙、金竹源等矿床,而在第2阶段花岗岩中矿床以锡钨矿为主,可同时富集成矿,也可独自形成富矿体,如鱼菜、三个黄牛等矿床。②蚀变花岗岩型钽铌矿,矿体赋存于第3阶段花岗岩顶上部云英岩化—钠长石化带中,常与蚀变花岗岩型锡矿相伴产出或独立产出。在垂向上,岩体顶上部的锡、钽铌融为一体,钽铌矿化深度大于锡,在横向上,自西向南东形成钽铌→钽铌锡→锡(钨)矿体。③锡钨石英脉型矿,矿体赋存于第2阶段花岗岩体内接触带产状剧变部位,矿化表现为上富下贫、南富北贫特点,如牛栏岭、香檀岭等矿床。矿体延长、延深短浅,但形态复杂,一般延伸至外接触带围岩时便突然中断,而往下延伸的深度一般只有30~50 m,因其下部常被第3阶段岩体穿插、切割、熔蚀而消失。

(2)花岗伟晶岩脉型矿床分布于岩体外带或过渡带。矿体赋存于第3阶段花岗岩顶上带呈枝脉状插入脊部外接触带围岩构造裂隙内的伟晶岩脉中,伟晶岩脉根部与岩体相连,形态复杂、产状多变、规模较小,如水溪庙等矿床,矿化主要集中在伟晶岩脉的核部。

(3)岩浆热液充填—交代型矿床分布于岩体外带围岩陡倾斜裂隙中。工业矿体只赋存在第2、3阶段花岗岩体上方围岩为大理岩、灰岩、含碳质灰岩的剪张性裂隙中,形成锡钨长石石英脉型矿体,如水溪庙、三个黄牛等矿床,而当围岩为砂岩、泥质砂岩时,则不构成工业矿脉,如鱼菜、沟挂垒等矿床。

3 成矿条件

3.1 地层控矿条件

区内地层由角度不整合分割的下构造层寒武系以及上构造层泥盆系—下石炭统组成,受SN向断裂影响,形成SN走向的盆岭,花岗岩主要分布在盆(东)岭(西)的结合部位(图1)。地层中成矿元素的丰度值偏高。区内褶皱基底(寒武系)富含W、Sn,区域内各地层中Sn含量为克拉克值的2~3倍[20-21],且区域上存在海西期矽卡岩型锡矿[22]。结合栗木花岗岩初始岩浆起源于地下深部约20 km的副变质泥岩的部分熔融[6-7],推断区内的Sn、W可能在一定程度上来源于褶皱基底地层或含矿体的重熔再生过程。

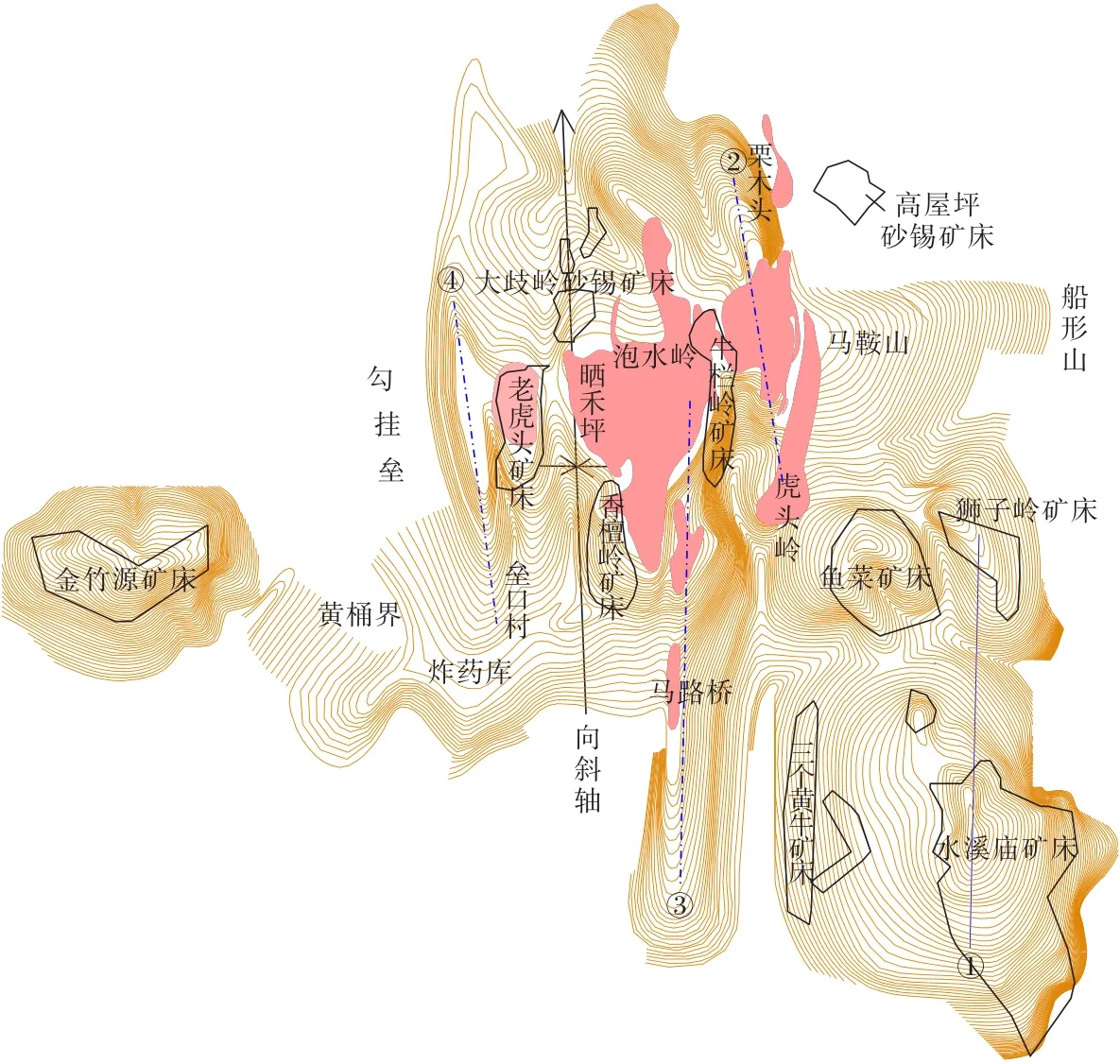

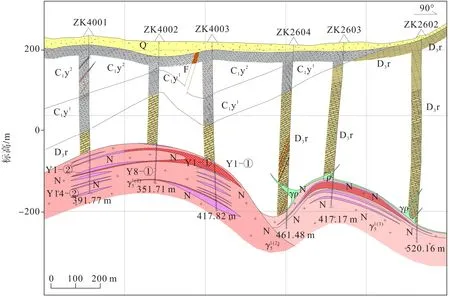

不同构造层控岩、控矿构造是不同的(图3)。基底构造层对岩体的控制以EW向为主,如金竹源,而盖层构造层对岩体的控制以SN向为主,如栗木岩基、水溪庙岩株、老虎头岩株等。

图3 栗木矿田花岗岩顶板等高线图[20]Fig.3 Contour map of granite roof of Limu Orefield

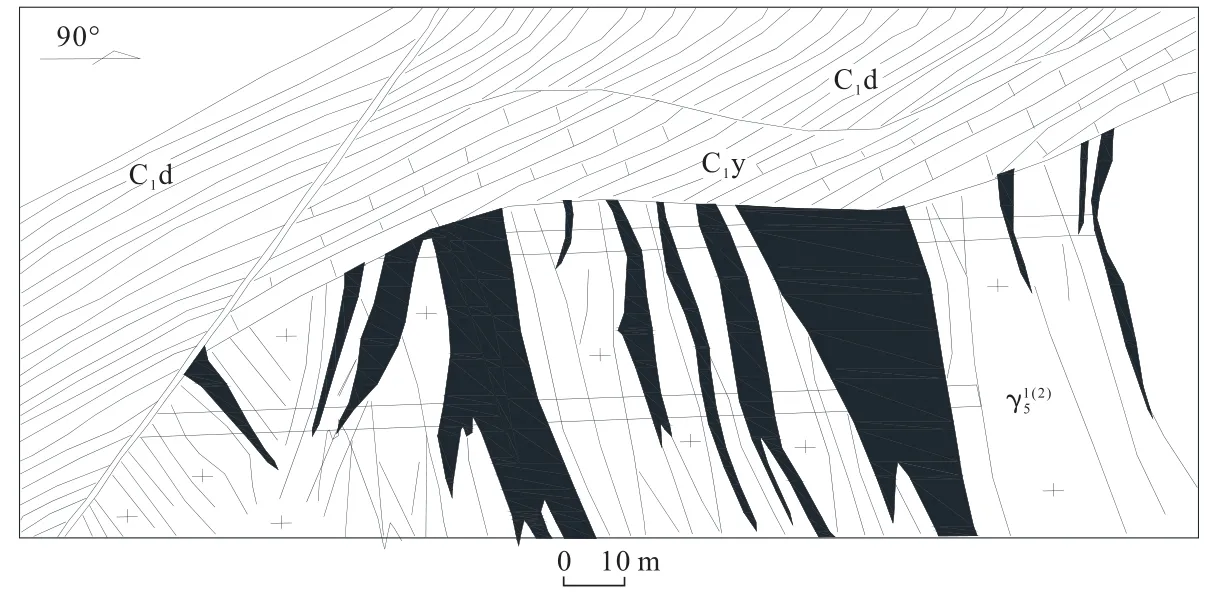

据表1,岩体上覆围岩岩性具有明显的控矿作用,致密、渗透性差、不容易发生化学反应的地层对岩体顶部成矿是最有利的。例如页岩、硅质泥岩和泥灰岩的可塑性好、屏蔽条件好(图4),会在岩脊内接触带形成高品位的石英脉型钨锡矿带,且脉带中的每条矿脉的上端到达接触面时便突然中断,均不穿入覆盖的围岩中[18],如香檀岭矿床、牛栏岭矿床。如果上覆围岩是灰岩、大理岩,有一定的封闭性但容易与岩浆热液发生化学反应,有利于在岩体内带形成蚀变花岗岩型锡钨钽铌矿以及在岩体顶突部位形成“似伟晶岩壳”(图2),例如老虎头矿床、水溪庙矿床等;还有利于在岩体顶上带上覆围岩裂隙中形成比“似伟晶岩壳”范围更宽的陡倾斜状长石石英脉型钨锡矿脉带,构成离岩体较近的脉状矿床,如水溪庙矿床、三个黄牛矿床等。如果是砂岩覆盖,其具有一定孔隙度和脆性,岩石中的裂隙则形成半开放系统,在岩体外带围岩中常形成细的陡倾斜状长石石英脉型钨锡矿脉(图2),且离岩体较远,不构成工业矿体,如鱼菜矿床、沟挂垒矿床。

图4 钨锡石英脉型矿床成矿示意[18]Fig.4 Schematic of the metallogenic tin-tungsten deposit with quartz vein type

3.2 构造控矿条件

区内断裂构造具有明显的控岩、控矿作用。

深大断裂构造具有控岩作用,是初始含矿岩浆的上升通道。花岗岩主要分布在盆(东)岭(西)的结合部位,该处往往构造薄弱,深部压力的释放会促使岩石熔点降低,形成花岗岩浆,于是岩浆沿断裂上升,花岗岩体定位于EW向基底断裂和近SN向断裂的叠加部位。

近SN向断裂构造控制着岩脊的空间展布。矿田内构造以断裂为主,褶皱不发育,大的SN向断裂有多条,长度一般为3~9 km,宽度沿走向变化大,这些断裂控制了矿田内4条近SN向岩脊的空间展布、次级褶皱形态(断堑盆地中的地垒和地堑)以及隐伏岩体形态(图3)。由于近SN向断裂多具有先压扭或剪张、后张性的特点,即使是同一阶段的花岗岩岩浆侵位,它们的空间占位也是不同的。

近SN向断裂与NE向断裂交汇处、EW向断裂与NE向断裂交汇处控制了矿床空间分布(图1、图3)。含矿岩体隐伏形态受不同方向断裂交汇的影响(图3),例如东部老矿区老虎头含矿岩体沿SN向断裂与NE、NEE向断裂的交汇处产出,水溪庙含矿岩体沿SN向与NE向断裂的交汇处产出,而老矿区西侧金竹源含矿岩体沿EW向基底断裂与NE向断裂的交汇处产出,矿床主要集中在这些含矿岩体顶上部。此外,课题组还发现在岩脊间的凹陷岩沟的相对突起处(图3),同样可以形成矿床,如鱼菜、三个黄牛矿床等[2-3]。

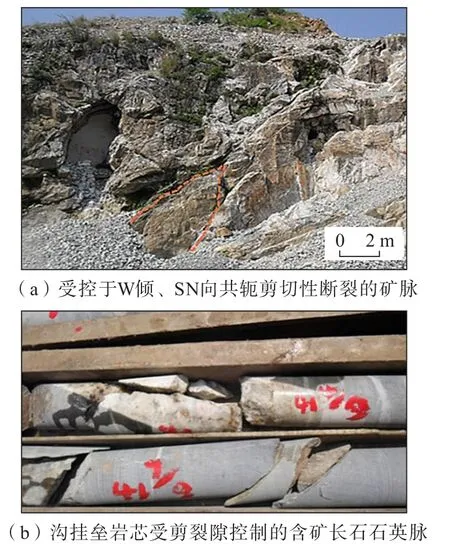

断裂对矿床的控制表现为对岩体内带和岩体外带不同矿床类型的控制上。含矿小岩瘤的顶部接触带是构造剪切小裂隙与小褶曲的复合部位,该处温度与压力更容易发生急剧变化,有利于成矿物质沉淀集聚成矿,主要形成蚀变花岗岩型钨锡矿床,如水溪庙、金竹源、鱼菜等矿床;其次,岩体内带的次级张性裂隙中则充填了石英脉型钨锡矿床(图4),如牛栏岭、香檀岭等矿床。岩体外带的上覆地层中往往发育次级挤压带、扭裂带及主断裂“入”字型构造裂隙(图5),其共轭剪切破裂面或断层有利于形成花岗伟晶岩型矿床及长石石英脉型矿床,如水溪庙、三个黄牛等矿床。而共轭剪切角因受热程度不同,离隐伏岩体顶板近,共轭剪切角大;离隐伏岩体顶板远,共轭剪切角变小。

图5 岩体外带发育构造断裂、裂隙照片Fig.5 Pictures of tectonic fracture and structural fracture at the exocontact zone of Limu rock mass

3.3 岩浆控矿条件

(1)初始岩浆的含矿性。相关研究表明,气—液分异是形成岩浆热液的主要途径[8],成矿流体则是由岩浆热液演化而来。岩浆经历气—液分异的主要证据是花岗岩普遍发育的斑状结构[8],3个不同阶段的花岗岩都发育斑状结构,表明其岩浆演化过程中都经历了气—液分异,但是第1阶段的花岗岩不含矿,表明其岩浆演化过程中形成的岩浆热液不含或含有很少的成矿物质,由于稀有金属在岩浆演化过程中倾向于在气液中富集,因此岩浆热液含矿性差则表明其初始岩浆的含矿性差。因而初始岩浆的含矿性是花岗岩是成矿条件的主要因素之一。

(2)岩浆演化与成矿作用的关系。从不同阶段花岗岩的矿化蚀变带及伟晶岩的发育规模来看,花岗岩的含矿性除了与初始岩浆的含矿性有关外,还主要与岩浆演化过程中经历的气—液分异程度有关[8]。第2阶段花岗岩(图2)、伟晶岩(似伟晶岩壳、伟晶岩脉)及岩体内矿化蚀变带中等发育,反映其岩浆演化经历了中等发育程度的气—液分异,而第3阶段花岗岩(图2)、伟晶岩(似伟晶岩壳、伟晶岩脉)及岩体内矿化蚀变带均较发育,反映其岩浆演化经历了比较发育的气—液分异,成矿规模往往为中大型。因此,气—液分异规模越大,形成的岩浆热液规模也越大,越有利于形成规模型矿床。

(3)隐伏花岗岩形态。从隐伏花岗岩的形态与成矿的关系来看,矿田东部老矿区岩体侵位在盖层构造层(上泥盆统—下石炭统碎屑—碳酸盐岩建造),岩体走向以SN向为主,以往总结的找矿认识是:已知的各类型工业矿床及矿化大多数分布在SN向排列的4条岩脊的第3阶段花岗岩小岩瘤上(图3、图6),而对于小岩瘤含矿岩体顶部内接触带的蚀变花岗岩型钨锡矿,其富矿都集中在脊线和由陡变缓的一侧。

经过课题组不断实践和总结,发现矿田东部老矿区在岩沟凹陷的相对突起部位,往往是第2阶段花岗岩的岩瘤突起部位,同样可以形成蚀变花岗岩型矿床,如鱼菜和三个黄牛矿床,此外,在上述脊线较陡的一侧发现同样可以形成富矿(图6、图7),而在矿田西部矿区,岩体侵位在基底构造层(寒武系碎屑岩)中,岩体走向以EW向为主(图3)。新的认识使本次找矿重点范围得以大大拓展,由于第2阶段花岗岩分布最广,因而找矿也得以取得突破。这些新的发现和认识为本区今后找矿拓展了思路和空间。

图6 鱼菜矿床40号、狮子岭矿床26号勘探线剖面[23]Fig.6 Profile of No.40 prospecting line of Yucai Deposit and No.26 prospecting line of Shiziling Deposit

图7 水溪庙矿床D-D′剖面[23]Fig.7 D-D′profile of Shuiximiao Deposit

4 成矿过程探讨

成矿过程是上述控矿条件的综合体现。综合上述成矿条件分析,矿田花岗岩体的形成与沿向斜轴发育的纵向断裂多次开合有关,3次不同阶段的花岗岩浆依次沿断裂灌入侵位,3次热构造事件的强度以第2阶段最强、第3阶段次之、第1阶段最弱,由此推测第2阶段隐伏岩体的比例很可能是最大的。由于每个阶段的断裂从早到晚性质基本都呈压扭性→剪张性→张性变化,所以即使是同一阶段的花岗岩浆侵位,它们的空间占位与成矿也有所区别(图3)。

岩浆通过两次气—液分异演化[8],使成矿元素W、Sn、Ta、Nb在气—液分异形成的富气流体相即岩浆—热液中得以富集,之后伴随着温度降低,富含矿质的岩浆—热液既可以通过自交代花岗岩在岩体内接触带形成蚀变带花岗岩及岩浆气液型矿床(蚀变花岗岩型钨锡钽铌矿床和内接触带石英脉型钨锡矿床),也可以在接触带附近及上覆围岩裂隙中以结晶作用的形式形成伟晶岩及伟晶岩型矿床和长石石英脉型钨锡矿床。由于第2阶段花岗岩构造活动相对强烈,岩体在侵位较深的部位即发生大规模气—液分异[8-9],蚀变花岗岩型矿床位于岩沟凹陷内相对突起部位,并往往形成多层矿床,而岩体外带岩脉及岩脉型矿床多位于岩体上部较远的区域,如鱼菜岩体的岩脉及岩脉型矿床分布在外接触带130~180 m范围内[2]。第3阶段花岗岩构造活动相对较弱,岩体在侵位较浅的部位发生大规模气—液分异[8-9],蚀变花岗岩型矿床位于岩脊的岩瘤上,而岩体外带岩脉及岩脉型矿床多位于距离主岩体较近的上部甚至与花岗岩相连。因此,在有多期(次)侵入的复式岩体中,与成矿关系密切的应为侵入时代较晚的小岩株。据近年来钻探工程揭露的编录资料表明,水溪庙东南边缘15号线以南、鱼菜、三个黄牛钨锡矿床成矿时代为第2阶段,矿床规模多为中、小型,水溪庙东部15号线以北锡矿床成矿时代为第3阶段,矿床规模多为大、中型。

5 结 论

通过成矿地质条件和成矿过程分析,认为栗木矿田不同矿床类型的成矿作用受到多种因素影响,除了与不同阶段花岗岩的初始岩浆含矿性有关外,还与岩浆演化以及隐伏岩体形态有关,并受到岩体上覆围岩地层岩性控制以及构造断裂控制,因此,矿床的形成是成矿作用在上述因素综合影响下的结果。

(1)第1阶段花岗岩不含矿,主要与其初始岩浆含矿性差有关。

(2)第2阶段花岗岩和第3阶段花岗岩形成的矿床类型和矿床规模不尽相同,除了可能与其初始岩浆含矿性有所不同外,还与其岩浆演化过程中的气—液分异规模以及构造活动状态不同有关,第3阶段花岗岩的气—液分异规模更大、构造活动状态相对平稳,形成的蚀变花岗岩型钨锡矿床和岩体上覆围岩陡倾钨锡斜长石石英脉状矿床的规模都比第2阶段大,并形成第2阶段花岗岩不具有的蚀变花岗岩型钽铌矿床和伟晶岩型矿床。

(3)第2阶段花岗岩形成于该区3次热构造事件中强度最大的第2阶段,是栗木岩体的主体,虽然成矿作用不及第3阶段花岗岩有利,但仍可在岩体内带形成中型规模的蚀变花岗岩型钨锡矿床、石英脉型钨锡矿(如鱼菜、三个黄牛、水溪庙东南矿床),以及在外带上覆围岩裂隙形成长石石英脉状钨锡矿床(如大歧岭、三个黄牛矿床)。由于其花岗岩规模大,因而是今后的找矿重点。

(4)矿床分布明显受隐伏岩体形态影响,而隐伏岩体形态又受基底构造层断裂和盖层断裂控制。其中第3阶段含矿隐伏岩体形成的各类型工业矿床大多数分布在4条岩脊上隆起更高的小岩瘤上(图3)。第2阶段的含矿隐伏岩体形成的工业类型矿床则位于岩沟凹陷内相对突起部位。这些有利成矿的岩瘤或相对突起部位大多是SN向与NE向断裂交汇处(矿区西侧金竹源矿床则位于EW向基底断裂与NE向断裂的交汇处)的层间薄弱处或破碎带。

(5)围岩地层岩性制约了矿床类型及矿化蚀变分带,上覆围岩为灰岩、大理岩,有利于形成岩体内带蚀变花岗岩型钨锡钽铌矿床、岩体与围岩过渡带的伟晶岩型矿床以及岩体外带上覆围岩裂隙的斜长石石英脉状钨锡矿床;上覆围岩为页岩、硅质泥岩和泥灰岩,仅有利于形成岩体内带石英脉型钨锡矿床,不利于形成岩体内带的蚀变花岗岩型钨锡矿床和岩体外带上覆围岩裂隙的斜长石石英脉状钨锡矿床;上覆围岩为砂岩,仅有利于形成蚀变花岗岩型钨锡矿床,但不利于形成长石石英脉状钨锡矿床。