篆书的演变(二)

帝颛顼后代的孙女女脩[xiū]在织布时,有一只玄(黑色)鸟生了一个蛋掉在她面前,女脩吞了蛋后生下了一个儿子叫“大业”。大业的儿子大费辅佐大禹治水有功,又帮助舜训练鸟兽、掌管牲畜,因此获得封地,舜赐他姓“嬴”。周朝周孝王打算讨伐犬戎,可是却缺乏战马,正在这个时候,有人向周孝王推荐大费的后裔嬴非子。嬴非子擅长养马和各种牲畜,帮助秦孝王养马后几年,马匹的数量大大增加。周孝王就把秦地封给了嬴非子,号称“秦嬴”,秦国自此建立。

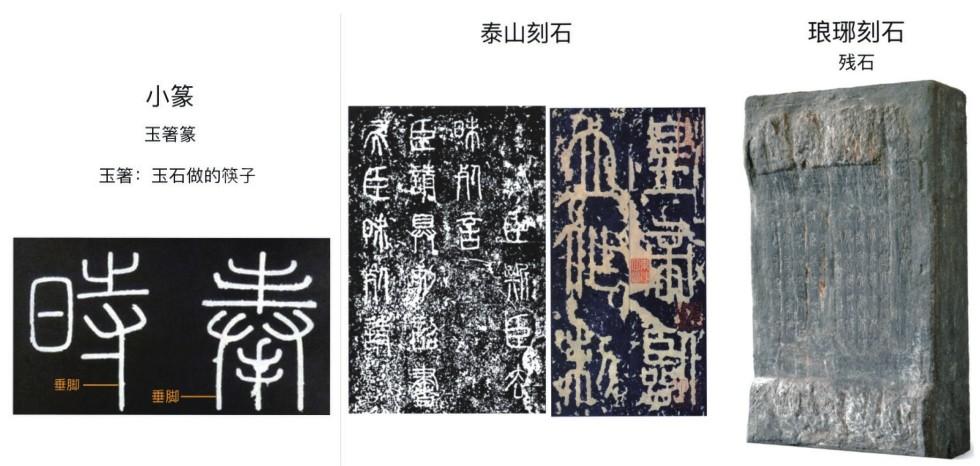

秦始皇統一六国前,各国的文字都有自己的写法,即使在同一国同一字也会有几种写法。统一六国后,文字的不同影响了法令的推行。于是,秦始皇下令丞相李斯进行文字的整理统一,这叫“书同文”。李斯以秦国文字为基础,创造了一种形体匀圆整齐、笔画较为简略的新文字,作为官方的规范文字称为“秦篆”,又叫“小篆”。小篆的象形意味削弱,文字更加符号化。小篆字成长方形,上紧下松,垂脚拉长占整个字的三分之一。空间分割均衡对称,不仅左右和上下对称,圆弧形的笔画左右倾斜的角度也对称。小篆又叫“玉箸篆”,“箸”是筷子,“玉箸”是用玉石做成的筷子。小篆笔画粗细基本相同,线条细长圆润而有力道,如玉般坚硬润泽、如筷子般细而挺拔。

秦始皇统一六国后,七次出巡各地,巡视疆域边境,安抚原属六国地区的百姓,宣扬法制。为歌颂秦始皇的功绩,在七个地方刻石纪录,均由李斯用小篆撰写,李斯也是历史上第一位有记载的书法家。七个刻石分别是:泰山刻石、峄山刻石、琅琊刻石、会稽刻石、芝罘[fú]刻石、东观刻石、碣石刻石,称“秦七刻石”。

《泰山刻石》是泰山上的摩崖石刻(直接刻在山崖石壁上),书法上中锋用笔,力道遒劲骨肉均匀,行笔不紧不慢,不偏不倚,粗细始终如一,圆转沉着。以强劲平稳的骨力,写出飞动流走的生机——“画如铁石,字若飞动”。整体古茂庄严,有山岳庙堂的宏大气魄。

春秋时期,越王勾践灭吴国后,曾迁都到琅琊,并在琅琊筑建高台。秦始皇东巡登上琅琊台,并在琅琊台上刻石,歌颂秦的功德,称作《琅琊刻石》。《琅琊刻石》的线条粗细均匀、圆浑厚重,字的结构法度谨严、雍容典雅。现在《琅琊刻石》只有一块残石。

秦七刻石中属于秦代原刻的只有《泰山刻石》和《琅琊刻石》残石,其它的石刻已损毁无存。《峄山刻石》是摩崖石刻,毁于南北朝时期,宋代和元代分别摹刻成碑。现存的《峄山碑》中锋圆笔,线条浑劲有强烈的质感,有“书如铁石”“千钧强弩”的赞誉。比之《泰山刻石》弧形转处更为圆润,整体宏大华美。

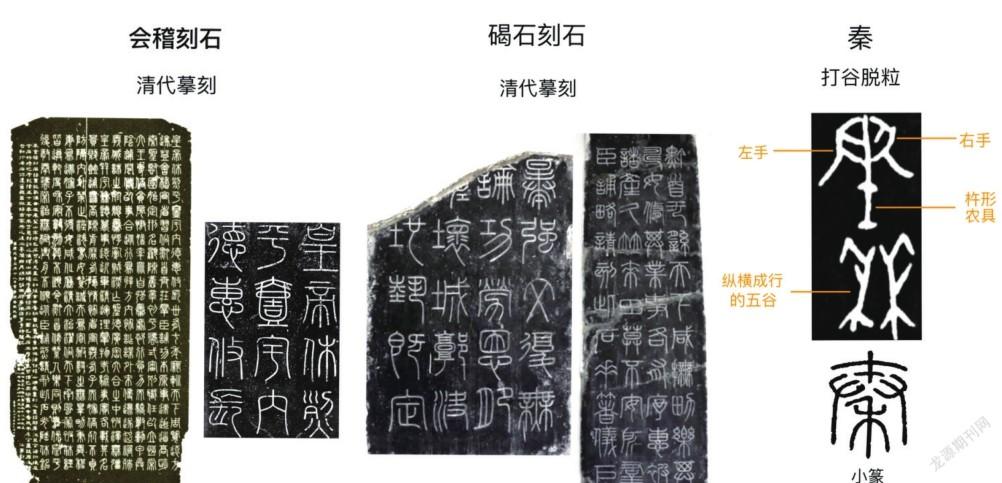

《会稽刻石》又叫“李斯碑”,是秦始皇出巡到古越国(今浙江绍兴市)时,登上会稽山祭祀大禹心生感慨,便命李斯刻石立碑。原刻石已经损毁,现存的是由清代刘征摹刻的碑。《会稽刻石》线条均匀细瘦,法度严谨,略显刻板。

秦始皇曾两次登上芝罘岛(在今烟台市区)。立《芝罘刻石》后,秦始皇在芝罘岛上向东到了东观,又刻了《东观刻石》,汉代以后人称这两个刻石为“芝罘二碑”,两个刻石已经损毁。秦始皇第四次出巡,目的地是碣石和北方边塞,到达碣石后刻了《碣石刻石》。

秦代刻石开辟了中国历史上“刻石记功”的先河,也是秦朝大一统之后“书同文”的重要标志。秦代刻石还为汉代以后的碑刻文化兴起奠定了基础。

“秦”的甲骨文中,上面是双手持杵状农具,舂禾谷把谷物的壳打掉的样子,下面的两个“禾”表示纵横成行的五谷。“秦”的初始意思是打谷脱粒。

3117500218503