基于课标育素养 把握大势促衔接

摘 要:历史统编教材的使用,需要一线教师以历史课程标准为规准,把握历史发展大势,凝练核心观点,树立课程整合意识,实现课程内容结构化,合理创设教学情境,让教材为教学服务,实现高中和初中历史教学的有效衔接,促进新教材平稳落地,以培养学生历史学科核心素养,达成教学目标。

关键词:教材衔接;趋势;核心;整合;情境

普通高中历史统编教材《中外历史纲要》的使用,对广大师生来说既是压力又是挑战。研究教材(本文特指教科书)虽是历史教学的一个老话题,但是现在可以重新提倡。

一、普通高中历史统编教材使用中的问题存在及其原因分析

(一)问题存在

历史统编教材是培养和发展学生历史学科核心素养的重要载体,具有特殊重要的育人功能。在历史教学中用好、用足统编教材,充分发挥新教材对学生成长的教育作用,是至关重要的,这是历史教师的责任。但是,普通高中历史统编教材使用一段时间以来,一线教师普遍反映内容较多、课时不足、教不完等共同的难题,系统做好教材研究,促进新教材平稳落地,对于广大高中历史教师来说挑战性极大。

(二)原因分析

统编教材使用中如上述种种问题与困难的原因,表面看是教材内容多、头绪乱,高度概要,结论多,体现学术引领性强,课程内容与课程目标要求与以往有着很大的不同;客观上也因教材刚投入使用,师生都在摸索中使用教材,加上初、高中教学相对脱节,考试政策影响下有些学生对历史学习不重视,也带来了教师的教学困惑。其更深刻的原因在于,教师可能还不够了解课程改革、课程标准,以及统编教材的地位与特点等这些更深层次的内涵实质,以至于教师可能还保留着仅注重知识传授的惯性,教学方式没有根本改变,其关注点往往集中在为完成知识点教学而赶进度,或疲于应对各种课堂教学新理念、新模式而“依葫芦画瓢”,反而容易忽略对教材本身的研究。

(三)可行对策

随着高中历史课程进一步改革,一线教师必须直面上述问题,做到至少三个方面理念的归正:第一,历史课程改革以立德树人为根本任务,其精神是要站在学生的立场上、促进其全面发展的;第二,历史课程标准凝练学科核心素养,承载着对老师、对学校和对学生的要求与期望;第三,统编教材《中外历史纲要》与以往教材不同,要求抓住时代特征、历史大势。当然,仅有理念是不够的,还必须发现和找到可操作的备课和教学路径,让教材为教学服务。基于历史统编初、高中教材在内容与体例上一脉相承,既高度重合又有所区别,初、高中阶段的历史教学既相互连接又明确分工,在初中的基础上进行高中历史教学的衔接与提升就显得尤为必要,其中,最基本、最直观的衔接就是教材的衔接。本文以《中外历史纲要》(上)第15课《明至清中叶的经济与文化》一课为例来谈谈历史统编教材初、高中的衔接。

二、历史统编教材初、高中衔接的实施路径

(一)比对课程标准,确立教学准则

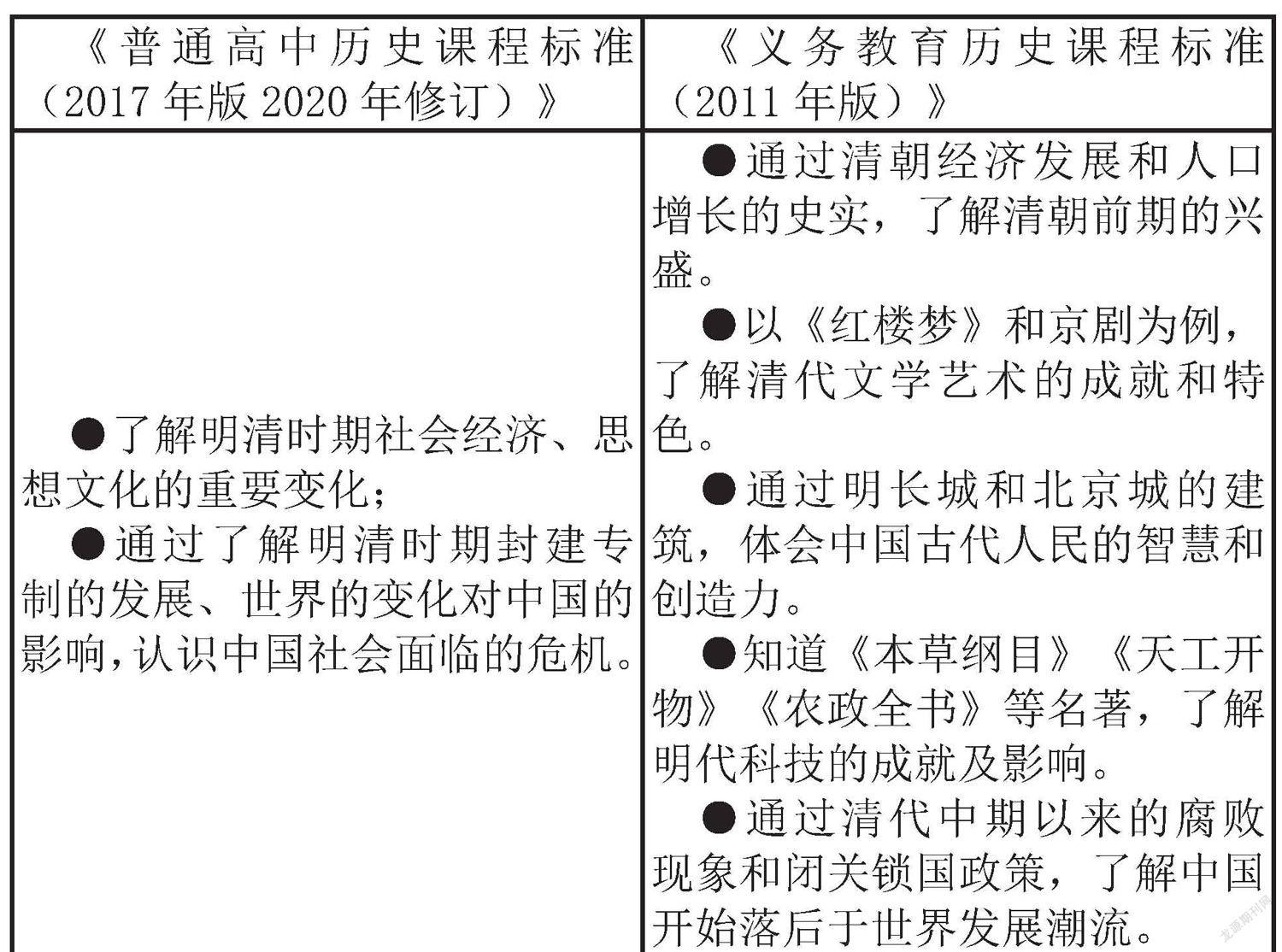

历史课程标准是历史教科书编写、学科教学与考试评价的依据和纲领性文件[1],比对初、高中历史课程标准,确立教学的准则。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》 《义务教育历史课程标准(2011年版)》

了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;

通过了解明清时期封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

通过清朝经济发展和人口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。

以《红楼梦》和京剧为例,了解清代文学艺术的成就和特色。

通过明长城和北京城的建筑,体会中国古代人民的智慧和创造力。

知道《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等名著,了解明代科技的成就及影响。

通过清代中期以来的腐败现象和闭关锁国政策,了解中国开始落后于世界发展潮流。

1.初、高中课标的衔接和贯通

普通高中历史课程是初中历史课程的继续和发展,两者均充分体现历史课程的育人价值[2],关注学生的学习及发展,重视对学生学习能力和方法的培养,均能够从学生年龄特点和认知水平出发确定课程目标,高中是在初中基础上体现进一步提升与发展。

2.初、高中课标的区别与梯度

初中历史課程从七年级学生的心理特征和认知水平出发,依照历史发展时序,以“点—线”结合的方式呈现。在要求知道、了解明清具体的历史人物、历史事实或历史现象等“点”状知识的基础上,通过“点”状知识之间的联系,初步建立起明清历史发展“线”状的历史线索,其基本定位是使学生掌握最基本、最主要的历史学科知识,为发展其学习能力奠定基础,突出初中历史课程的基础性特点。

高中在初中的基础上,更多强调思想性和启发性,以“点—―线—―面”结合的方式呈现。在明清经济、文化发展相关史实“点”状的知识基础上,了解“重要变化”这一历史发展的“线”,并将视野拓宽、放远,从这一时期世界的变化及中国历史发展趋势出发,认识这些变化对中国的影响,以及中国社会面临的危机,其最终导向的是从“面”上整体把握明清的时代特征和历史发展大势—―“版图奠定”“面临危机”。这种“点—―线—―面”的结合,恰恰也说明了《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》的目标诉求指向《中外历史纲要》教学的内涵本质,不是历史知识的简单铺陈叙述,而是要抓“纲要”,即以历史学科大概念为统摄,抓住历史发展的大势潮流,把握核心和重点,从而进一步拓宽学生历史视野,培养历史意识和历史思维能力,提高历史学科素养。

3.基于课标规准的初高中衔接

很显然,初、高中历史课程的设计考虑了各学段的区别与衔接,两者既一脉相承又有梯度差异,其“一脉相承”是衔接的起点,而“梯度差异”则体现循序渐进的衔接方向与目标。以课标为规准,高中历史课程要使学生在义务教育的基础上进一步提升与发展。需要注意的是,高中历史教学中,历史的人、事、现象甚至变化都只是载体、是证据,通过对历史知识内容载体的铺陈叙述,最终落脚点是对特征、作用、影响、趋势的认识。这种由历史知识到历史认识的教学,应是观点、观念型的教学,所关注的是由知识载体、历史证据到得出观点、结论间的认识历史的史学思想方法,这样的史学思想方法与教学所要达成的历史学科核心素养本质上是一体的,是可以习得的,其过程就是学生在教师的示范、引领下,循序渐进不断去强化历史思维能力的培养,把握历史学科的本质特征,树立正确的历史观念,提升历史学科核心素养,并最终能够解决实际问题。

(二)凝练核心观点,整合课程结构

1.凝练核心观点,使教学有中心

统编教材的教学应树立大概念教学观,以学科大概念或者核心观点来统摄教学。核心观点、核心概念有时候就在单元或者课的标题、目的标题,有时在单元导言、课文引言、课文正文和课的栏目设置的内容中,可以借助文本解读来把握。《明清中国版图的奠定与面临的挑战》的单元标题开宗明义,把重心放在“版图奠定”与“面临挑战”的关系上,这两个要点在本单元三节课中是并重的。就本课《明至清中叶的经济与文化》而言,有两个指向:一是明清时期的中国出现了许多重大的社会变化,尤其在经济与文化领域,这些变化在许多方面甚至一直影响到了近现代社会;二是这一时期的世界已经悄然改变,中国的变化与世界的变化同步的,甚至是后者的组成,与此同时中国正与世界先进文明逐渐拉开差距。本单元三节课之间的内在逻辑在于,明清时期高速发展的社会与专制统治空前强化之间的矛盾,潜藏于经济、文化现象的背后并逐渐显露。

2.比对整合教材,使教学有结构

核心观点的提炼要由趋势去奠定,教学内容的整合也要有助于认识这样的趋势及核心观点。核心观点明确后,应进一步将教材的单元及所属课文置于核心观点下进行审视,做出主次、轻重、详略的判断和处理,通过整合教材来整合教学的结构。

《中外历史纲要》的教学是观点、观念型的教学,那么教材的具体内容,高中是否就不要再需要关注?其实也不尽然,没有基本的史实,没有衔接的载体,何来探究,何来学科能力的培养?况且,教科书是教师最主要的“教材”,也是学生最直观便捷的“学材”,对初、高中教材进行比对整合,可以更清楚了解学生的学习基础,分清主次轻重,更好地将课程内容结构化。本课教学做如下处理:横向上立足全球视角,审视探究中西交汇背景下,明清经济新变化蕴涵向近代迈进的趋势、文化新发展出现的“西学东渐”趋势。纵向上立足“传承创新”的视角,探究经济发展的延续与变化,文化发展中平民化、总结性和融合性等趋势。在整体有结构、教学有核心后,总体去把握明至清中叶的经济与文化,探究在经济整体的特征下,文化最终走向什么样的表现,与面临的挑战是什么样的关系?深入分析明清时期中国的“变”与“不变”,从中国所面临的挑战,辩证地看待盛世之下的危机,从而准确把握好这一时期的时代特征,有效落实历史学科核心素养。

初中教材有出现但高中教材没有的材料,不代表其对高中教学没有帮助。例如:初中教材在第19课《清朝前期社会经济的发展》“相关史事”栏目,提及清以前有“苏湖熟,天下足”的谚语,到清中期以后“湖广熟,天下足”,以及边疆农业的发展等,高中可以从历史大势的角度引导学生关注,这种变化一方面说明在当时条件下,专业生产在不同地区的理性分配,有利于全国形成一个完整的市场;另一方面,经济的变化也带来了各种新问题。两句谚语情境简单,既呼应农业的新变化,又关联后面商业的发展,且将经济发展与“版图奠定”“面临危机”这两个核心观念之间的逻辑关系给说明理清,这对整体教学结构的把握是有参考价值的。

(三)创设教学情境,助推素养落地

教学情境是对核心观点下课程内容结构的技术处理及艺术化表达,情境可以是学生的既有知识,也可以是社会热点、生活经历等学生“已知”的,由这些“已知”自然而然地用学生喜闻乐见的角度导入到“未知”新的单元或者新的课的切入点,把“未知”变成“已知”,再由新的“已知”到新的“未知”。通过历史教学情境的设计,引领学生“神入”体验相关史事的历史背景,“理解之同情”地感受当时所面临的社会问题,带着问题意识和证据意识在新情境下对历史进行探究,实现知识、能力本位向素养本位转变,这也是学生历史学科核心素养习得和提升的过程[3]。

所有的情境都是为教学服务的,着力发展学生历史学科核心素养,要做出相应的分析、归纳和指导。例如:本节课的重点是要在经济与文化的关系上做文章,明清社会变迁对理解近代中国社会转型具有直接且深刻的意义。明朝中期以后,白银大量流入中国,给人们的社会生活、思想观念等带来巨大的变化,可依托相关史料对这些变化进行印证。本课在导入环节,展示西班牙在南美殖民地墨西哥制造的“双柱”银圆图片,设问“为什么《南京条约》以西班牙银元支付赔款?”“为什么明朝中后期世界白银大量流入中国?”“新航路开辟后,还有什么传入中国?对中国产生了什么影响?”通过图片激发学生兴趣,通過设问引发学生思考,通过情境串起导入本课要点“明清经济的新变化”,并为下一单元中国近代史的学习做好铺垫。又如,“思考点”中探究从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公,这一现象与当时社会发展有怎样的关系?再如,本课以对徐光启《坤舆万国全图》士大夫们的整体反应作为中国古代历史的结尾,教材这样表述,要隐含什么观点……历史学科的智慧很大程度在于学科所蕴含的思维品质,在这样的教学情境中,学生自然而然了解和掌握唯物史观的基本观点,分析明清时期经济中农业、手工业、商业三个领域的内在联动关系及政治、经济、文化的内在逻辑;从历史时空角度,描绘明清这个中西历史交汇特殊时期的发展概况,理解历史的延续、变迁与发展;学习史料实证的基本方法,在此基础上对历史作出正确的解释;比对东西方历史发展,更客观地理解明清社会的历史地位和困境,涵养家国情怀,拓宽国际视野,形成开放的世界意识。

结束语

随着统编教材的使用,一线教师要深入研究理解历史课程标准,以历史学科大概念为统领,把握历史发展大势,聚焦核心观点和核心概念,树立课程整合意识,实现课程内容结构化;在详细比对初、高中教材,做好初、高中教材衔接的基础上,创设教学情境,“用教材教”而不是单纯“教教材”,以教材为教师的“教材”和学生的“学材”,让教材为教学服务,实现高中和初中历史教学的有效衔接,促进历史学科核心素养的目标达成。

参考文献

[1]於以传.把握课程内容主旨,突破《中外历史纲要》教学瓶颈[J].基础教育课程.2021(2).

[2]於以传.统编高中历史教材《中外历史纲要》的教研实施策略[J].课程.教材.教法.2019(11).

[3]王少莲.设计、实施、反思:《中外历史纲要(上)》的几点试教经验[J].基础教育课程.2019(23).

作者简介:陈阿音(1978— ),女,汉族,福建厦门人,福建省厦门市同安实验中学,高级教师,本科。研究方向:高中历史教学。

本文系厦门市中小学学科带头人培养对象2020年度课题“历史统编教材初高中衔接的实践研究”(立项编号:XMZXXD20201201)阶段性研究成果。

3581501908219