纳吉小学的铃声

吴然

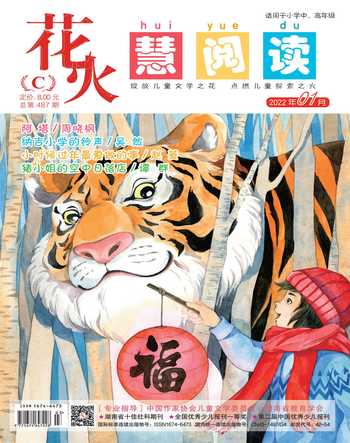

早晨,被高山密箐、丛林大树拥抱着的纳吉村,在鸡鸣、狗叫和牛铃丁当中醒来了。从河谷箐底飘上来的团团雾气,和村寨里淡蓝淡紫的炊烟,混合着,浸染着,擦拭着茂密的树丛和青葱的茶园,飘向亮蓝的天空。这时候,从一座座农家小院,走出来一群穿着不同民族服装的小学生,他们互相招呼着,跑着,跳着,也打闹着去纳吉小学上学……

纳吉村是普洱市思茅区倚象镇的一个移民新村,取“纳福吉祥”之意而命名。整个“倚象镇”山大林密,谷深水丰,常有野象出没,觅食戏水,故有野象山之称,后转谐音而名倚象镇。从1996年10月起,在政府的统一安排、协调下,倚象镇开展跨州市异地搬迁移民扶贫工作,为脱贫致富探索新路。起初是采取“公司+基地+农户”的异地扶贫管理模式,先后建立了踏清河、营盘山、曼老江3个异地扶贫开发区。经过不断的探寻和经验积累,二十多年来,移民子女出生、不同民族娶嫁通婚,不仅人口增加,而且促进了民族团结、和谐、相处、相帮。整个倚象镇辖区,有16个村民委员会,209个村民小组,1.1万户4.3万人,全镇有汉族、苗族、彝族、哈尼族、傣族、傈僳族、怒族、瑶族等25个民族,其中汉族和少数民族人口各占全镇人口的50%。纳吉村全村辖区面积有50.5平方公里,15个村民小组,共有12个民族,是典型的多民族杂居村寨。

在村道上,村委会主任李三益一边和在田地里劳作的村民打招呼,一边对我说,他是2001年从怒江福贡石月亮乡搬迁来的。当年,石月亮乡发生泥石流,冲毁了村庄、田地、房屋。乡亲们对着怒江哭喊,泪水落在怒江的激流里。是党和政府伸出温暖的手,安置他们来到纳吉村。那时候他30岁,正是孔夫子说的“而立之年”。他揩干泪水,开始是学种咖啡,日子过得和咖啡一样苦。后来以种茶为主,他成了种茶、采茶能手,当了村干部,带领乡亲们撸起袖子加油干。我对这位傈僳族汉子竖起了大拇指。他说和他们一起到纳吉的,还有吴永国副主任。他们是从昭通鲁甸、永善、大关搬迁来的。吴副主任笑着说,当时他在外面读书,来得晚一点,“最早的是他们——”他指着在锄地的一位农民喊道:“罗明华,你是2001年来的,你来说说。”罗明华放下锄头,搓着手走过来。他瘦瘦的,旧的迷彩服上,沾着星星点点的泥巴,一只裤脚卷着。他掏出烟递给我一支,我赶紧说我不会抽烟。他吸了口烟说,鲁甸苦寒,但毕竟是自家的衣胞之地。要离开那几天,家家忙着上坟,给过世的亲人上香、烧纸钱、磕头。最后咬咬牙,包了一包家乡的土,来到千里之外的纳吉安家。老家带来的土,一分两半,一半用红布包着,供在“天地国亲师位”的牌位前,一半撒在纳吉的土地上。他家来的时候是四口人,现在有五口人。大儿子当兵去了,小女儿在思茅第六中学读初二。刚来的时候,安置房是八根柱子宽的石棉瓦房,2017年他把旧房拆了,花了九万块钱盖了新房。他指给我看,新房的外墙上,挂满了金灿灿的苞谷。我问他现在家庭年收入有多少,他说粮食蔬菜、猪鸡是自家种的养的,掐指算算,笑着说:“钱嘛,有两万六七吧!2008年老家鲁甸地震,那时还穷,每家还是捐了点钱……”罗明华说得动情,我也心难平静。当年从石月亮鄉迁来的村民小组长友四肯,用手机给我和罗明华拍了张照片。

在村委会开座谈会的时候,我牵挂着纳吉小学。我向吴永国问了小学校长朱超的电话,悄悄溜了出来。问着村民,听着从学校传来的读书声、笑闹声,我去拜访纳吉小学。

我给朱校长打了电话,他说他在学校门口等我。我的腿脚居然灵便起来,急步走在石头铺垫的坡道上。当朱校长从校门口向我迎来的时候,我们真是一见面就像早就认识一样亲热起来!进了学校大门,他看出了我的惊讶,笑着说学校是2000年新建的,以前都是土坯房。现在“很现代吧”?朱校长看着我,满溢着抑制不住的得意。是的,不要说在倚象镇,就是在普洱,在昆明,这也是一所毫不逊色于其他学校的完全小学!朱校长告诉我,这所学校的第一任校长是刘凤功,他自己呢,已是第六任校长了。20世纪八十年代以前,老师来教书,要经过曼老江。当时没有桥,老师要趟过江水,雨季的时候江水齐腰深,女老师都不敢过,要等男老师或者村民来背过江。后来修了一座吊桥,走在上面也是摇摇晃晃的。直到2007年,才修建了钢筋混凝土结构的大桥。

朱校长告诉我,纳吉小学现在从一年级到六年级,外加一个学前班,一共有161名学生,11位老师,整个校园面积有22000平方米!我以为自己听错了。可是看着被修剪得很整齐很有弹性的一大片绿地,不正是被橘红色跑道环绕着的足球场吗!两个空荡的球门,正等待着激烈的比赛吧?教学楼前面,旗杆上高高飘扬着鲜艳的国旗。一年级到六年级,都在这幢三层的教学楼里上课,不时传来同学们大声读书和回答问题的声音……

我跟着朱校长在校园里转悠。许多地方都贴着类似“说普通话让我们更亲近”的标语。朱校长说,在学校都要求说普通话。学校是摇篮,也是未来。小学生在学校不仅学知识,还学做人。他们就是一粒粒“种子”。他们带着新知识,带着讲卫生、讲团结、讲友爱、懂礼貌的好习惯回到家,每个小学生就把在学校学到的带回去。“这些,都会影响整个家庭,整个村庄的!”朱校长握着拿过粉笔的手,说得很有力。他告诉我,最初的纳吉小学很简陋,都是土坯房,条件艰苦得很。但是老师们都很认真负责。这些日子学校正在收集整理校史,准备建个校史陈列室,让老师和同学们知道,我们是怎么走到今天的。不忘记过去,才会更热爱今天,创造未来!

参观学生宿舍的时候,朱校长告诉我,从边远村民小组来上学的住校生,多达143人,住得挤,包括老师宿舍,都没有大修过。老师们除了教学,还得花很多精力照顾住校学生。要是学生夜里有急病,值班老师打着电筒,背起就往村医务室跑……正说着,下课的铃声骤然响起。小学生们像从鸟巢里飞出的小鸟,一下子打破了校园的寂静。我注意到,同学们不像城里的小学生一样穿着订制的统一的校服,有的穿各自的民族服装,也有的穿着普通的单薄衣服,但都干干净净。朱校长说,纳吉村各家各户的情况不同,统一订制校服,会加重一些家庭的经济负担。“我们只要求学生穿得干净。”我赞成朱校长的做法。当朱校长向老师、同学们介绍我是《大青树下的小学》和《走月亮》这两篇课文的作者时,老师和同学们都拍起手来。我也向老师和同学们拍手、致意。

几乎就在上课铃声响起的同时,催我集合返程的电话也响了。我只好匆匆地一步一回头地和朱校长,和老师、同学告别。可是,即便在回程的车上,还有写这篇小记的时候,我的眼前还闪现着图画般的纳吉村,耳畔还回响着纳吉小学的铃声……

(作者为儿童文学作家、云南省文史研究馆馆员。)

3633501908213