从脾论治抑郁症临床疗效的Meta分析*

于姚,郭蓉娟,苟金,任非非,刘姝含,高维

1.北京市昌平区中西医结合医院,北京 102208; 2.北京中医药大学东方医院,北京 100078; 3.北京中医药大学,北京 100029; 4.浙江中医药大学,浙江 杭州 310053; 5.清华大学玉泉医院,北京 100049

抑郁症是一类常见的心身疾病,通常表现为情绪低落、兴趣缺乏、思维和认知功能迟缓,症状显著而持久。预计到2030年,抑郁症将超过肿瘤和心脑血管疾病成为全球第一大疾病负担[1]。西医治疗主要针对中枢神经递质,旨在提高中枢兴奋性神经递质数量发挥疗效,仍存在部分患者无效、不良反应多等问题。中医药立足于心身整体调节,以其多靶点、多途径、多层次的个体化治疗方案在防治抑郁症方面疗效显著[2]。中西药联合治疗不仅可提高疗效,还能减轻西药不良反应,发挥减毒增效作用。本研究采用Meta分析,对从脾论治抑郁症的疗效及安全性进行评价,为抑郁症的临床治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 检索策略计算机检索包括中文数据库及外文数据库。中文数据库包括:中文期刊网全文数据库(CNKI)、维普科技期刊数据库(VIP)、万方科技信息数据库(WanFang Data)、中国生物医学文献数据库(CBM);外文数据库包括Embase、PubMed、Cochrane library。中文检索主题词为:抑郁、补脾、健脾、益脾、运脾、培土、益气、补气、补虚、扶正。英文检索词:depression,depressive,depressed,tonifying spleen,invigorate qi,activating spleen,reinforcing spleen,tonifying qi,tonify deficiency,strengthening the body resistance,jianpi,peitu,yiqi等。根据不同数据库的检索规则将主题词、自由词组合,制定最终检索式。从脾论治抑郁症的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT),对于是否盲法不做要求,不限研究地区。

1.2 文献纳入标准临床诊断为抑郁症的患者,西医诊断符合《中国精神障碍分类与诊断标准》《国际疾病分类标准》或《美国精神障碍诊断和统计手册标准》;中医诊断符合《中医内科常见病诊疗指南》或专业学会以及教科书推荐的诊断标准。

1.3 干预措施试验组为从脾论治联合抗抑郁西药治疗;对照组为单纯抗抑郁西药治疗。

1.4 结局指标①临床有效率:应用下列标准中的一种:汉密尔顿抑郁量表评分(hamilton depression scale,HAMD)减分率,即尼莫地平法,或《临床疾病诊断依据治愈好转标准》,或《中药新药临床研究指导原则》,或《常见疾病的诊断与疗效判定标准》;②汉密尔顿抑郁量表评分;③不良反应发生率。

1.5 文献排除标准①非原发性抑郁(器质性病变所导致的抑郁);②非临床随机对照试验:包括自身对照、动物实验、综述、医案、数据挖掘等;③治疗组采用不以从脾论治为主的其他法则;④无法获得原始数据,无法与作者取得联系的相关文献。

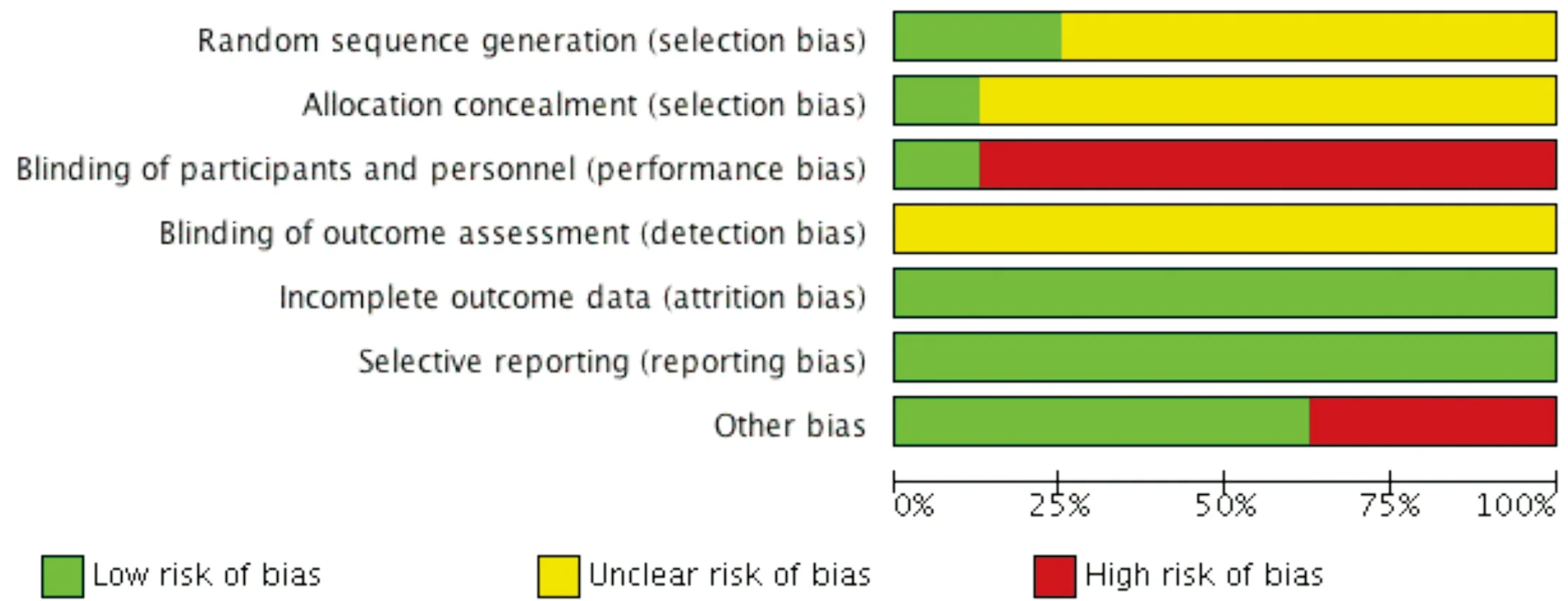

1.6 偏倚风险评价以Cochrane协作网推荐的偏倚风险评估方法为依据,对所有纳入文献进行发表偏倚评估,由两名研究者分别独立完成。评价内容包括:①是否记录随机序列的产生方法;②是否记录随机序列的隐藏方法;③是否对研究者及受试者实施盲法;④是否记录对结局评价者的施盲方法;⑤是否完整记录结局数据;⑥是否完整报道所有预先设定的结果;⑦是否有其他偏倚风险。用“高风险”“低风险”“不明确”三个等级对各个条目进行评价。

1.7 资料提取两名研究者分别独立对纳入文献进行筛选与资料提取,如产生分歧则由两人讨论或通过第三位评价者共同协助解决。资料提取的内容包括发表时间、第一作者、文献题目、样本量、基线情况、随机方法、干预措施、疗程、结局指标、不良反应等。

1.8 统计学方法统计分析软件为Cochrane协作网提供的RevMan 5.3。计数资料采用均数差(MD)作为效应分析统计量,计量资料采用比值比(OR)作为效应分析统计量,通过计算95%可信区间(CI)制作森林图。异质性检验采用Q统计量及I2统计量,当P>0.1,I2≤50%时认为无异质性,则分析采用固定效应模型合并效应量,反之则采用随机效应模型。结果稳定性分析采用敏感性分析。

2 结果

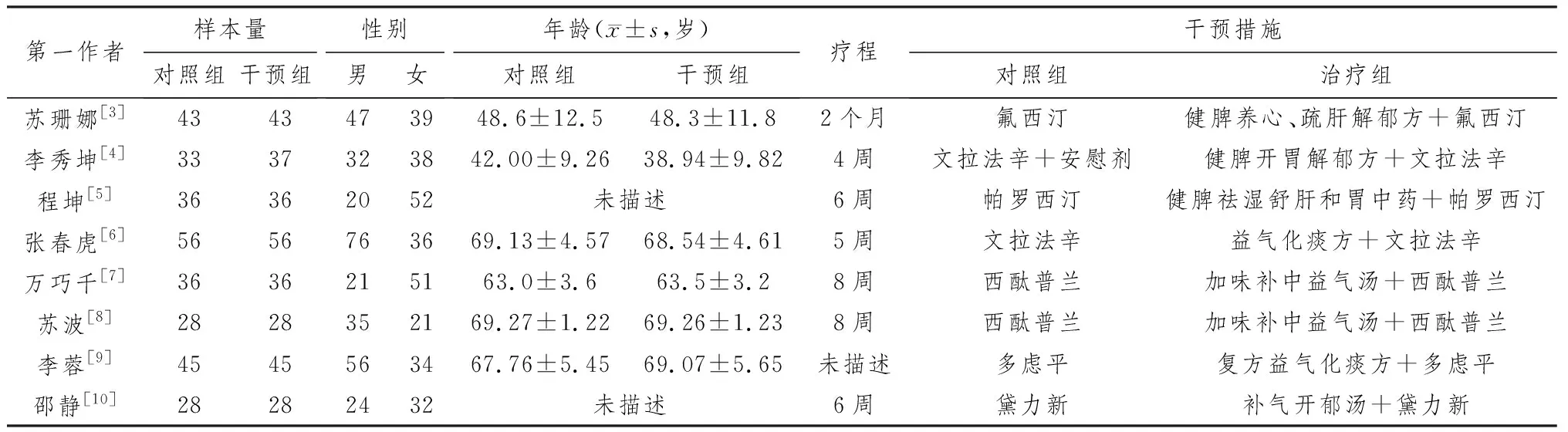

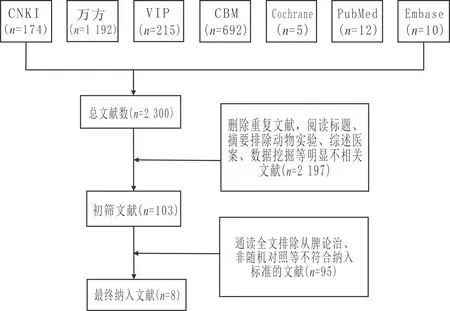

2.1 文献检索结果共检索出文献2 300篇,中文文献2 273篇,英文文献27篇。删除重复文献及明显不相关文献后获得103篇文献,通读摘要及全文再次排除不符合纳入标准的文献95篇,最终纳入8篇文献[3-5]。文献筛选流程图,见图1。纳入研究的基本信息,见表1。

表1 纳入研究的基本信息 例

图1 文献筛选流程图

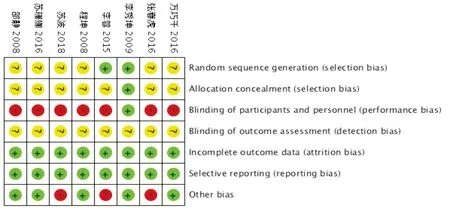

2.2 方法学质量评价纳入的8个研究均记录随机分组,其中,仅2个研究记录随机分组方法,1个研究记录实施盲法,所有研究均未记录实施分配隐藏及对结果分析者实施盲法,所有研究均完整报告结局数据及指标,3个研究因仅有一位作者而存在其他偏倚,其余无明显其他偏倚。综上,纳入的研究其方法学质量不高,提示本研究有存在偏倚的可能。偏倚风险图,见图2、图3。

图2 偏倚风险图

图3 偏倚风险总图

2.3 Meta分析结果

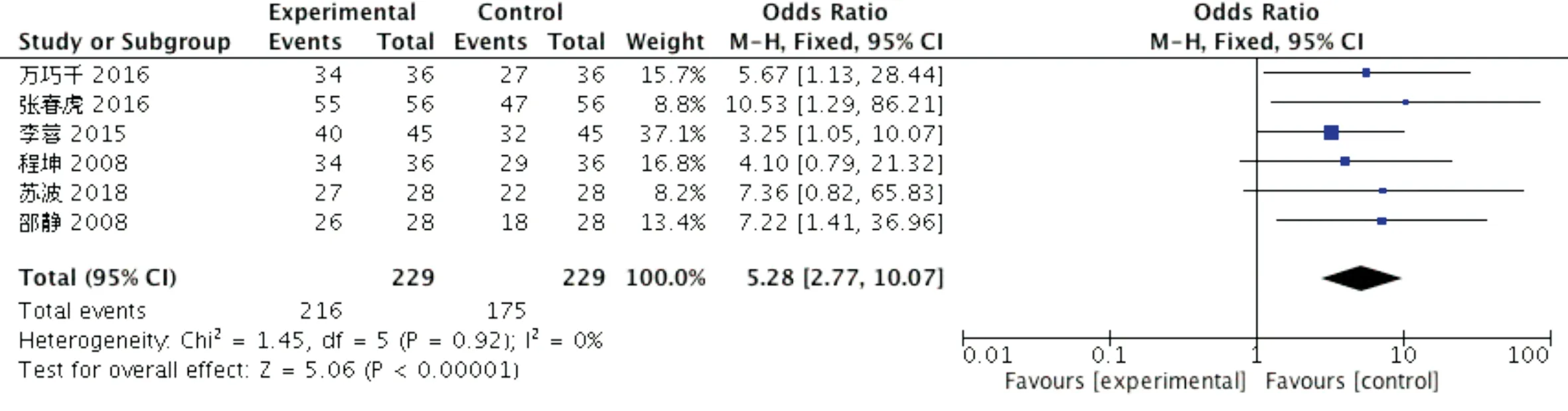

2.3.1 有效率在有效率方面,纳入6篇文献[6-11],共458例患者,各研究间无统计学异质性(P=0.92,I2=0%),采用固定效应模型,Z=5.06,P<0.01,差异具有统计学意义,OR=5.28,95%CI(2.77,10.07),结果表明,从脾论治联合西药治疗抑郁症有效率明显优于单纯抗抑郁西药,见图4。

图4 有效率比较森林图

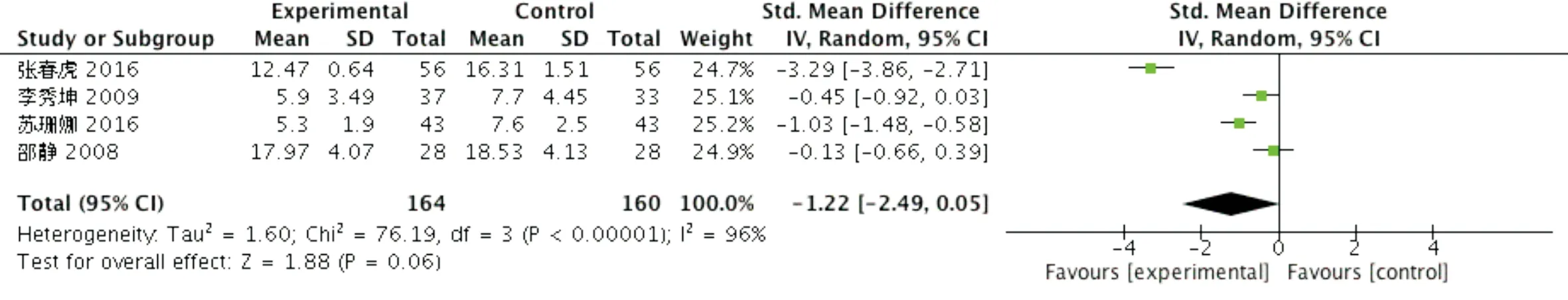

2.3.2 汉密尔顿抑郁量表评分纳入4篇文献[4,5,7,11],共324例患者,异质性检验提示,存在异质性(P<0.01,I2=96%),纳入文献所采用的量表有HAMD-17项与24项,故选择SMD作为合并统计量,采用随机效应模型,Z=1.88,P=0.06,差异无统计学意义,SMD=-1.22,95%CI(-2.49,0.05),表明从脾论治联合西药治疗抑郁症在降低HAMD评分方面与单纯抗抑郁西药无明显差异,见图5。

图5 HAMD评分比较森林图

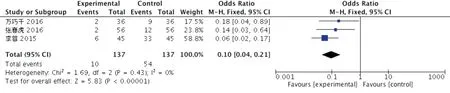

2.3.3 不良反应发生率纳入3篇文献[7,8,10],共64例患者,各研究间无统计学异质性(P=0.43,I2=0%),采用固定效应模型,Z=5.83,P<0.01,差异具有统计学意义,OR=0.10,95%CI(0.04,0.21),表明从脾论治抑郁症比常规抗抑郁西药的不良反应发生率低,见图6。

图6 不良反应发生率比较森林图

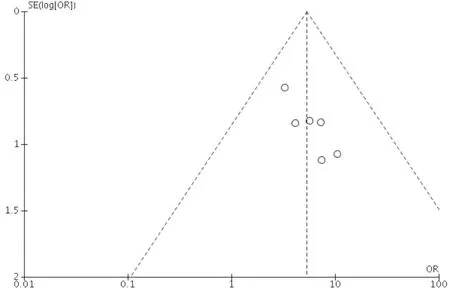

2.3.4 发表偏倚评价发表偏倚评价运用以从脾论治抑郁症的有效率OR值做漏斗图分析,结果显示,漏斗图形状不对称,提示纳入的研究存在发表偏倚,见图7。

图7 有效率比较漏斗图

3 讨论

抑郁症属于中医学“郁证”范畴,是一种常见的情志疾病,其发病机制复杂且尚不明确,药物治疗仍是其主要治疗方法。根据药理作用的不同,目前抗抑郁药可大致分为四类:三环类(TCA)、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂、单胺氧化酶抑制剂及新型化合物。中医学认为,脾居中焦,为全身气机的枢纽,脾胃升降平衡,全身气机方可调畅;脾为后天之本,生化之源,情志活动以气血为基础,《丹溪心法·卷三·六郁》云:“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉”;脾主思舍意,“思伤脾”的病理表现与抑郁症表现出的躯体症状基本吻合,两者的情绪及行为表现也较为一致,因此思伤脾是抑郁症发生的重要病机[11-12]。此外抑郁症表现出的疲乏、懒动与脾主肌肉失常所导致的躯体肌肉失养息息相关。可见,脾与抑郁症的发生密切相关,有医家提出“脾虚”是抑郁症发病的关键病机[13]。现代研究也证实,从脾论治中药可调节单胺类神经递质[14]、神经-内分泌-免疫[15]、能量代谢[16]、肠道菌群[17]等,可发挥其抗抑郁效应。将从脾论治中药与抗抑郁西药结合可显著提高临床疗效,且不良反应少,因此本研究对从脾论治中药抑郁症的随机对照试验进行Meta分析,为临床从脾论治抑郁症提供依据。

本研究最终纳入8篇文献,结果显示,从脾论治抑郁症的有效率明显高于单纯抗抑郁西药,且不良反应发生率低于单纯抗抑郁西药,提示从脾论治抑郁症可显著提高临床疗效,降低不良反应的发生。在降低HAMD量表评分方面,两者未显示出统计学差异,考虑可能与纳入的研究较少有关,因此仍需大样本的随机对照试验进一步验证。

本研究尚存在很多不足之处。首先,纳入的文献总体质量不高,纳入的所有文献均未记录分配隐藏以及对结果分析者施盲;其次,纳入的试验样本量普遍较小,缺少大样本、多中心的研究。另外,纳入文献时未手工检索未发表的文献及其他文献来源的证据,存在分析结果不准确的可能。

综上,尽管本研究存在诸多局限性,但从脾论治抑郁症可显著提高临床疗效,降低不良反应发生率,该结论对临床治疗抑郁症仍有一定的参考价值。未来仍需进行更多高质量、大样本、多中心的随机对照双盲试验,为从脾论治抑郁症提供更有力的循证证据支持。