活血补气汤联合西药治疗慢性心力衰竭临床研究

朱卫东

长垣市中医医院,河南 长垣 453400

慢性心力衰竭是由慢性心脏病变、心室长期负荷过重等综合因素引起心肌功能与解剖结构的异常改变[1]。目前,临床治疗慢性心力衰竭以改善呼吸困难等症状、抑制心肌重构、延长生存时间为主要治疗目的[2]。西医治疗慢性心力衰竭疗效确切,但不良反应较多。中医药治疗慢性心力衰竭,采用辨证论治,能够提高心力衰竭患者心率变异性,具有独特优势,与西医具有优势互补性[3]。慢性心力衰竭基本病机为血脉瘀阻、水湿内停、气血虚亏,临床以益气温阳、活血利水为主要治疗原则[4]。笔者采用自拟活血补气汤联合西药治疗慢性心力衰竭,取得满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2020年4月至2021年4月长垣市中医医院收治的72例慢性心力衰竭患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组各36例。观察组男21例,女15例;年龄50~74(62.47±5.33)岁;病程2~8(4.25±1.35)年。对照组男20例,女16例;年龄50~75(62.55±5.75)岁;病程2~8(4.38±1.27)年。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》[5]中慢性心力衰竭的诊断标准,经心功能、血压监测等方法确诊。

1.2.2 中医诊断标准符合《中医病证诊断疗效标准》[6]中“心悸”“胸痹”气虚血瘀证的诊断标准。主症为胸胁疼痛、心悸气短;次症为胁下痞块、四肢浮肿、面色晦暗、尿少腹胀,舌脉为舌苔白滑、脉沉细或涩迟。

1.3 病例纳入标准符合上述诊断标准;符合用药指征,并能配合随访者;签署知情同意书。

1.4 病例排除标准合并肝、肾功能障碍或血液循环功能异常者;过敏体质者;妊娠期或哺乳期女性;合并其他可能影响本研究结果的急性、慢性疾病者。

1.5 治疗方法对照组给予常规西药治疗:呋塞米片(江苏亚邦爱普森药业有限公司,批号:国药准字H32021428),每次20 mg,每日1次,口服;依那普利钠片(上海新亚药业闵行有限公司,批号:国药准字H20083533),每次5 mg,每日1次,口服;螺内酯片(苏州弘森药业股份有限公司,批号:国药准字H32020050),每次20 mg,每日1次,口服。

观察组在对照组治疗的基础上加用自拟活血补气汤治疗,具体药物组成:黄芪20 g,太子参20 g,桃仁15 g,丹参15 g,猪苓15 g,茯苓15 g,泽泻15 g,白术10 g,红花10 g,桂枝10 g。每日1剂,水煎2次,分早晚口服。两组患者均连续治疗3个月,合理控制饮食,限制钠盐、高脂肪食物摄入,戒烟戒酒,保证睡眠。

1.6 观察指标

1.6.1 心功能指标测量两组患者治疗前后左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、每搏输出量(stroke volume,SV)、左心室收缩末期内径(left ventricular end systolic diameter,LVESD)和左心室舒张末期内径(left ventricular end diastolic diameter,LVEDD)变化情况。

1.6.2 血清心肌损伤标志物检测两组患者治疗前后心肌肌钙蛋白I(cardiac troponin I,cTnI)及脑钠肽(brain natriuretic peptide,BNP)变化情况。

1.6.3 中医证候评分参照《证候类中药新药临床研究技术指导原则》[7]对胸胁疼痛、心悸气短等主症按照无(0分)、轻度(2分)、中度(4分)、重度(6分)计分,对胁下痞块、四肢浮肿、面色晦暗、尿少腹胀等次症按照无(0分)、轻度(1分)、中度(2分)、重度(3分)计分。

1.7 疗效判定标准参照《中药新药临床研究指导原则》[8]制定。显效:心功能改善≥2级或者提升至正常水平;有效:心功能改善1级;无效:心功能改善<1级或恶化。

有效率=(显效+有效)/n×100%

2 结果

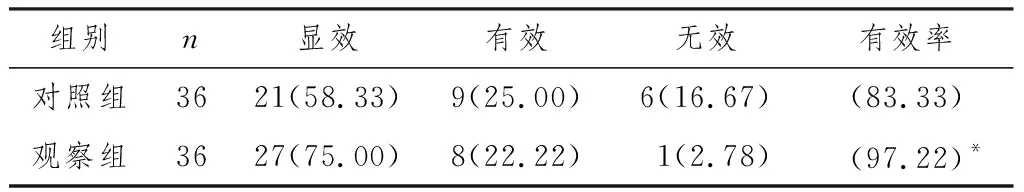

2.1 两组慢性心力衰竭患者临床疗效比较对照组有效率为83.33%,观察组有效率为97.22%,两组患者有效率比较,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组慢性心力衰竭患者临床疗效比较 例(%)

2.2 两组慢性心力衰竭患者治疗前后中医证候评分比较两组患者治疗后中医证候评分低于本组治疗前,且治疗后观察组低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组慢性心力衰竭患者治疗前后中医证候评分比较 分)

2.3 两组慢性心力衰竭患者治疗前后心功能指标比较两组患者治疗后SV、LVEF高于同组治疗前,且治疗后观察组高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。两组患者治疗前后LVESD、LVEDD比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组慢性心力衰竭患者治疗前后心功能指标比较

2.4 两组慢性心力衰竭患者治疗前后血清心肌损伤标志物比较两组患者治疗后血清BNP、cTnI低于本组治疗前,且治疗后观察组血低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组慢性心力衰竭患者治疗前后血清心肌损伤标志物比较

3 讨论

慢性心力衰竭是多种心血管疾病的终末期表现,病程长,进展缓慢,死亡率较高,及时发现并采取有效的干预措施是改善慢性心力衰竭患者预后的关键[9-10]。随着我国人口老龄化逐渐加剧,该病的发病率呈上升趋势,慢性心力衰竭的预防和治疗工作也逐渐受到广泛关注。近几年,中西医结合治疗慢性心力衰竭逐渐表现出独特的临床优势,中西医结合治疗也逐渐成为临床研究热点[11]。

慢性心力衰竭属中医学“心悸”“胸痹”等范畴[12],《黄帝内经》最早对该病进行了记载,《素问·举痛论》曰:“惊则心无所倚,神无所归,虑无所定,故气乱矣。”该病的发生与宗气外泄、心脉不通有紧密联系[13]。蒋梅先教授认为,该病主要因虚损、水饮、惊扰、汗后受邪而引发,患者中医证候多为气虚血瘀型,血脉瘀阻、水湿内停、气血虚亏是其主要特征[14]。气虚血瘀以气虚为本、血瘀为标,临床辨治应以补气活血、利水通脉为主,“气行则血行”,气足则推动血液运行,故采用活血补气之方剂辨治后气短乏力之证可得解[15]。

自拟活血补气汤方中黄芪、太子参为君药,前者益气固表、补气托毒,后者大补元气,二者合用可令气旺血行、周行全身,利于通络化瘀,有气阴双补、补气复脉之功[16];臣药为桃仁、丹参、红花,其中桃仁活血化瘀,丹参养血安神、活血止痛,红花活血祛瘀、利气止痛,三者合用可增强活血化瘀的作用;其余为佐使药,猪苓可除湿泄热,茯苓能利水渗湿,泽泻可清湿热、利小便,白术能补脾除湿,桂枝则可辛温散寒、温通经脉。诸药配伍,共奏益气活血、祛瘀通络、利水渗湿之功效[17]。本研究结果显示,观察组有效率高于对照组,且治疗后胸胁疼痛、心悸气短、胁下痞块、四肢浮肿、面色晦暗、尿少腹胀等中医证候评分均低于对照组,表明自拟活血补气汤对慢性心力衰竭有标本兼治的临床优势,能够与西药产生良好的协同效果,提升治疗预后。“气为血之帅”,气血充盈则血液运行顺畅,血瘀即得到改善,同时血行顺畅也能够保证营养供应,有利于滋养心脏,从而缓解临床症状[18]。潘超等[19]也对补气活血利水中药在治疗慢性心力衰竭治疗中的效果和安全性进行了Meta分析,表明补气活血利水中药对慢性心力衰竭气虚血瘀证有良好的标本兼治效果,与本研究结果相符。

现代药理学研究表明,自拟活血补气汤中的多种中药成分均有不同程度改善心功能的作用,如:黄芪具有增强心脏收缩的作用,对于心力衰竭有良好的强心效果,还有一定的利尿、调节血压血糖的作用;太子参能够增强机体对各种有害刺激的防御能力,加快物质代谢,对心功能有改善作用;桃仁有抗凝血、舒张血管、降低血管阻力、改善血液循环的作用;丹参在提高心输出量、改善心室功能方面有确切效果[20]。本研究中,观察组治疗后SV、LVEF高于对照组,血清BNP、cTnI低于对照组,也证实了自拟活血补气汤在改善患者心功能、缓解心肌损伤方面有良好作用。

综上所述,自拟活血补气汤联合西药治疗慢性心力衰竭疗效显著,能够有效改善患者心功能和心肌损伤。