湖北恩施舍米湖村的符号化特征及其保护启示

程 鑫赵 茜郭 建

当赋予聚落的某一“事物”的属性具备了固有的意义,于是“事物”就成为了“符号”。湖北恩施地处鄂、湘、渝三省交界处,自然地理环境复杂,历史上经过数次人口迁徙和民族融合,受到巴渝文化、巴楚文化的深刻影响。特殊的社会形态创造了众多鲜明的地域“符号”,这些“符号”的特征往往反映到聚落的空间形态中,具有一定的研究价值,有学者就曾对我国湘西地区传统聚落[1]和四川阆中老龙村聚落[2]的符号特征进行研究。

目前,鄂西南传统乡村聚落符号化特征的研究还存在一定的空白。由于历史上交通条件的不发达,较多鄂西南传统乡村聚落的空间形态相对完整地保存了下来。随着我国经济社会的发展,传统乡村聚落面临着日益迫切的转型和发展问题,湖北恩施舍米湖村就是其中的典型代表。本文以空间形态的视角,从整体格局和局部空间两个层面,探究舍米湖村的符号化特征,提出对舍米湖村整体格局和局部空间的保护和优化利用策略,希望为鄂西南传统乡村聚落的保护和发展提供借鉴和启示。

1 舍米湖村聚落概况

舍米湖村位于湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县百福司镇。来凤县地处湖北省恩施州西南部边陲,是鄂、湘、渝三省交界处,武陵山余脉南北贯穿,酉水河流经县域东南境。百福司镇位于来凤县最南端,东与湖南省龙山县毗邻,南与重庆市酉阳县交界,素有“一脚踏三省”之称。舍米湖村位于百福司镇河东地区,坐落在群山环绕的酉水河支流河谷地带,国土面积1.75km2,是一个典型的鄂西南传统乡村聚落。百福司镇河东地区的土家人为唐末五代由江西吉安迁入,他们崇拜彭公爵主、田好汉和向大官人,自称为大喇司的后裔[3]。舍米湖村绝大多数村民为土家族彭氏后裔,占总人口的90%以上,还有少量田姓、张姓。据舍米湖村当地老人讲述,舍米湖先民为躲避水患,从大喇司管辖地百福司迁移到舍米湖山坡上,世代繁衍至今。在闭塞的地理交通环境下,世世代代的舍米湖人过着与世无争、宁静祥和的生活,传统乡村聚落的空间形态也较好地保存了下来。

作为一个地道的土家族村寨,舍米湖村保留了原汁原味的土家文化,比如打糍粑、哭嫁、跳摆手舞等传统习俗。摆手舞是土家族古老的传统舞蹈,分“大摆手”和“小摆手”两种,来凤县流传的主要是“小摆手”。而舍米湖村是公认的中国“小摆手”的发源地,原生态的摆手舞已被列为国家级非物质文化遗产。

2 聚落整体格局的符号化特征

2.1 建筑布局的符号化特征

《来凤土家族自治县地名志》中记载:“舍米湖,土家语‘舍’是‘有,富足’的意思;‘米’是‘墨’,是‘无’的意思;‘湖’是‘地方’,指这里自然条件好,是天然富足之地。”[4]彭氏家族当年选址于此作为聚居地,一是因为山坡南向偏东,阳光充沛;二是因为山坡位于河谷地带,靠近水源而免于水患;三是地形虽然不够平缓但坡度比较均匀,无突兀的陡坡或断崖,且面积较大,适于家族安营扎寨(图1)。

图1 舍米湖村航拍照片

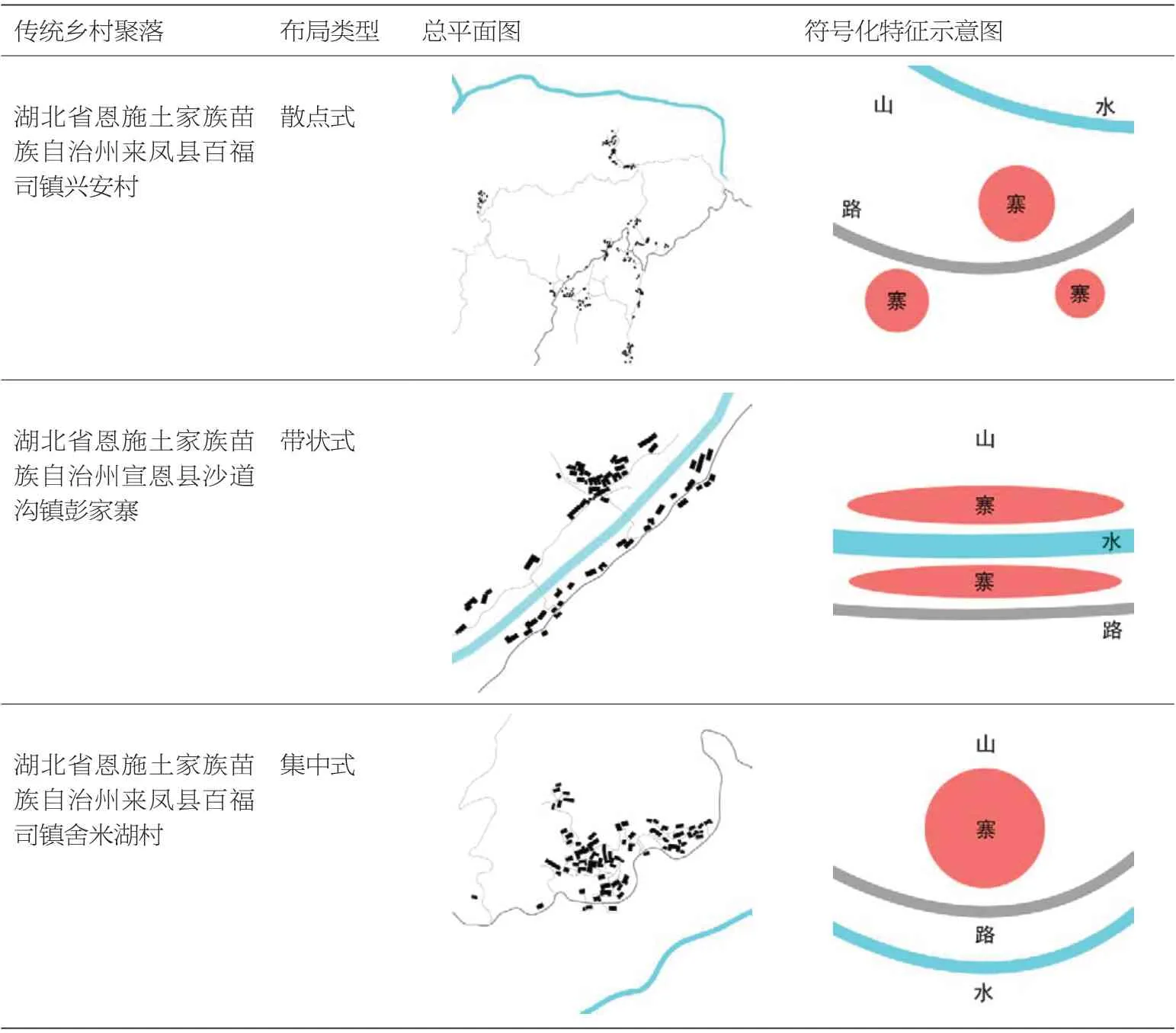

湖北恩施地区地形复杂,山高谷深,传统乡村聚落的布局主要有三种形式:散点式、带状式和集中式。散点式布局建筑之间的联系较为松散,建筑与耕地联系紧密;带状式布局一般受到河流或山地地形限制,建筑呈线性布局发展;集中式布局则多见于用地开阔的坡地,建筑呈集中组团状发展。从聚落的自然地理符号来看,通过对比其他传统乡村聚落兴安村、彭家寨的建筑布局(表1),舍米湖村的整体格局具有典型集中式的符号化特征。

表1 湖北恩施地区三种传统乡村聚落建筑布局类型对比

2.2 功能布局的符号化特征

据明嘉靖《湖广通志》载:“施州漫水寨,有木名普舍树。普舍者华言风流也。昔覃氏祖于东门关(属宣恩县)伐一异木,随流至那车,复生根而活,四时开百种花。覃氏后代歌舞其下,花乃自落,取而簪之。他姓往歌,花不复落,尤为异也。”[3]这里的“歌舞”指的就是摆手舞,对土家人而言,摆手舞既是庄严隆重的“祭祀舞”,又是热烈欢快的“健身舞”,进行舞蹈仪式的场所被称为摆手堂。在恩施土家族传统乡村聚落中,摆手堂同时具有敬神祭祖的祭祀功能和节庆歌舞的娱乐功能,是聚落精神文化的象征。

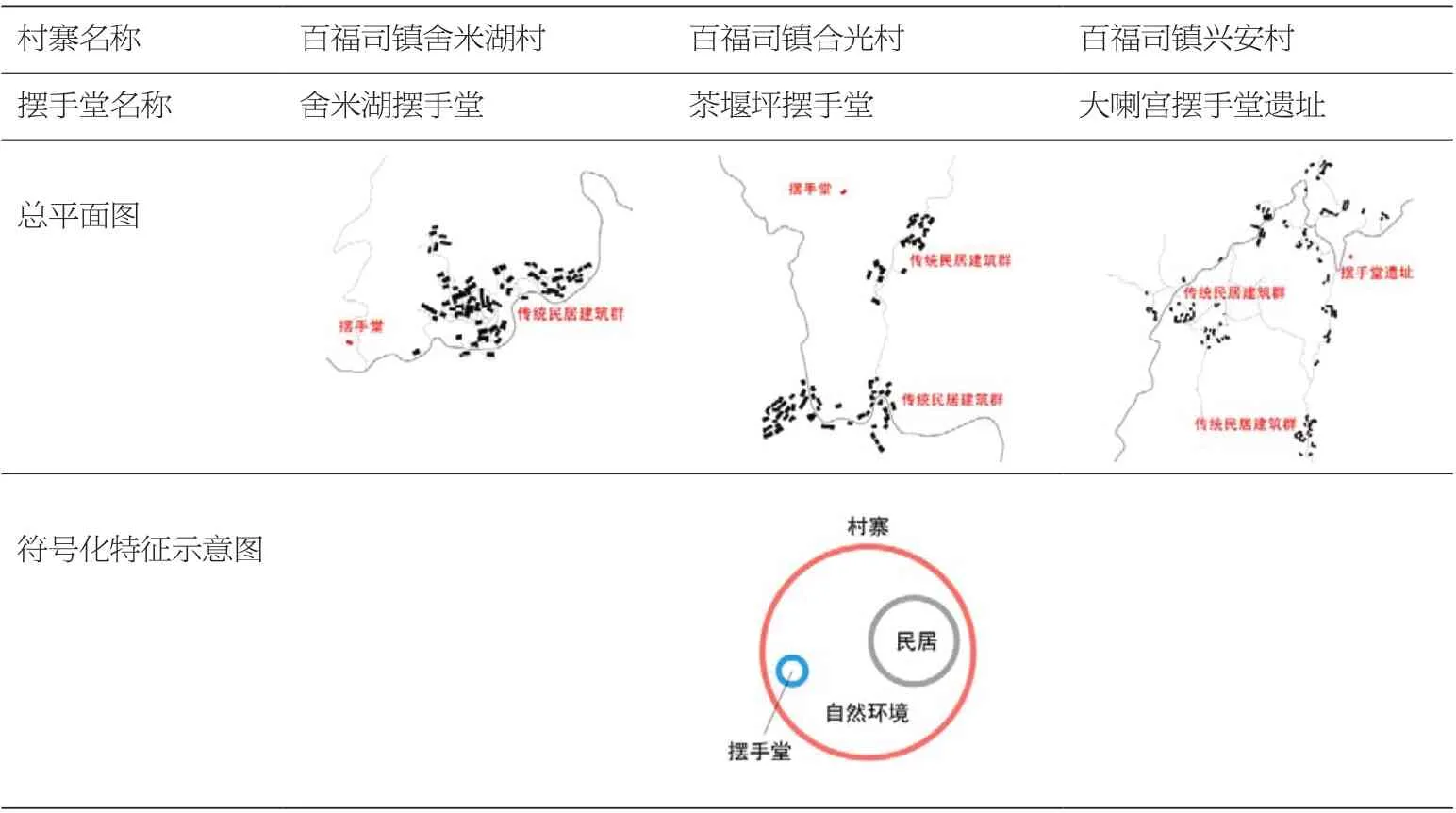

湖北恩施现存土家族摆手堂共2处,都位于来凤县百福司镇,分别是舍米湖摆手堂和茶堰坪摆手堂,均为省级文物保护单位,还有若干摆手堂遗址,如大喇宫摆手堂遗址。通过类比舍米湖村、合光村和兴安村的建筑功能布局(表2),可以看出,摆手堂通常选在远离居住区的开阔地带,依山而建,四面没有建筑遮挡,环境清幽,视野开阔,与密集错落的传统民居建筑群形成了鲜明对比。摆手堂特殊的选址不仅突出了摆手堂功能的特殊性和地位的唯一性,也在精神认知层面为其蒙上了一层神秘色彩。从聚落的文化象征符号来看,舍米湖村的功能布局按照公共建筑和民居建筑,呈现出人神共居、功能分异有序的符号化特征。

表2 来凤县百福司镇土家族传统乡村聚落建筑功能布局类比

3 聚落局部空间的符号化特征

3.1 公共空间的符号化特征

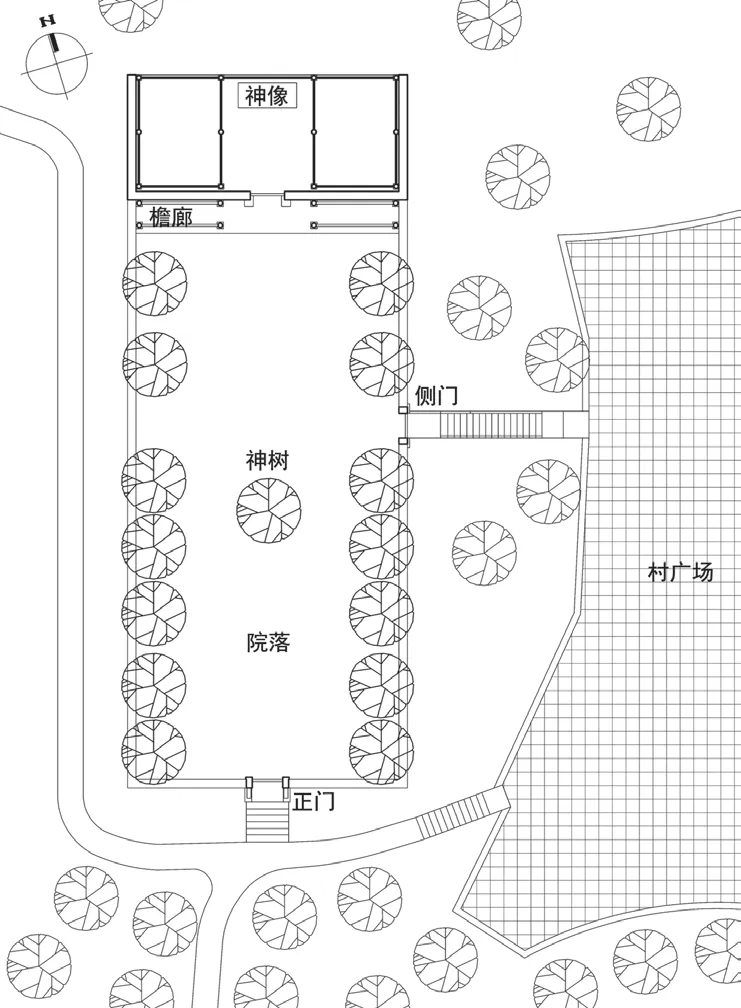

摆手堂是舍米湖村最重要的公共空间,始建于1651年(清顺治八年)(图2),被誉为“神州第一摆手堂”,至今仍在使用。

图2 摆手堂照片

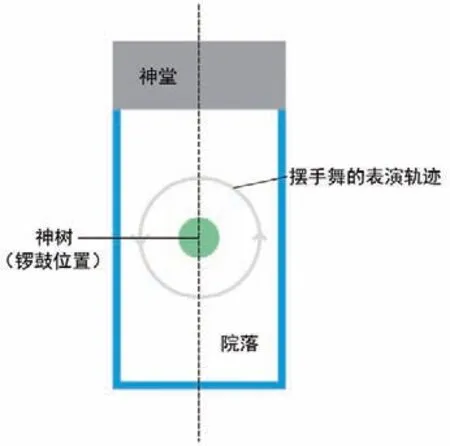

舍米湖摆手堂的建筑风格淡雅清新,朴实厚重。从格局形制符号来看,摆手堂由“正门—院落—神树—神堂”序列组成轴对称布局(图3~4)。“正门”位于院落中央轴线上,系山石砌筑,有类似牌坊状的雕刻门楼;“院落”是摆手舞表演的主要空间,长宽比接近2∶1,院墙由山石砌筑而成,院落两侧沿院墙各植7棵古柏,根根直立高耸;“神树”为院落中央的一棵高大杉树,地位独特,可追溯到明嘉靖《湖广通志》中记载的“普舍树”,在摆手堂布局中不可或缺。摆手舞的伴奏乐器仅一锣一鼓,跳舞时锣鼓放在中央的“神树”下,节奏响起,舞者列队依次从摆手堂一侧起跳,沿逆时针方向环绕神树跳摆手舞,观众可在四周观看,共同置身于热烈的舞蹈氛围中。“神堂”为摆手堂正堂,是一座面阔三间的木石建筑,单檐悬山顶,上覆青瓦,明间供奉先祖彭公爵主、向老官人、田好汉三神像,历来为土家人叩拜神灵、拜祭祖先的场所。

图3 摆手堂平面图

图4 摆手堂格局形制符号化特征示意图

3.2 建筑空间的符号化特征

舍米湖村的传统民居主要为穿斗式木建筑,上覆青瓦,墙壁以原木色调为主,风格清新朴素,其中大约三分之一为半干栏式吊脚楼。由于受到地形因素影响,每家每户的房屋都不是整齐划一的,而是顺延等高线、因地制宜产生了自由灵活的布局形式,青山环抱,错落有致。

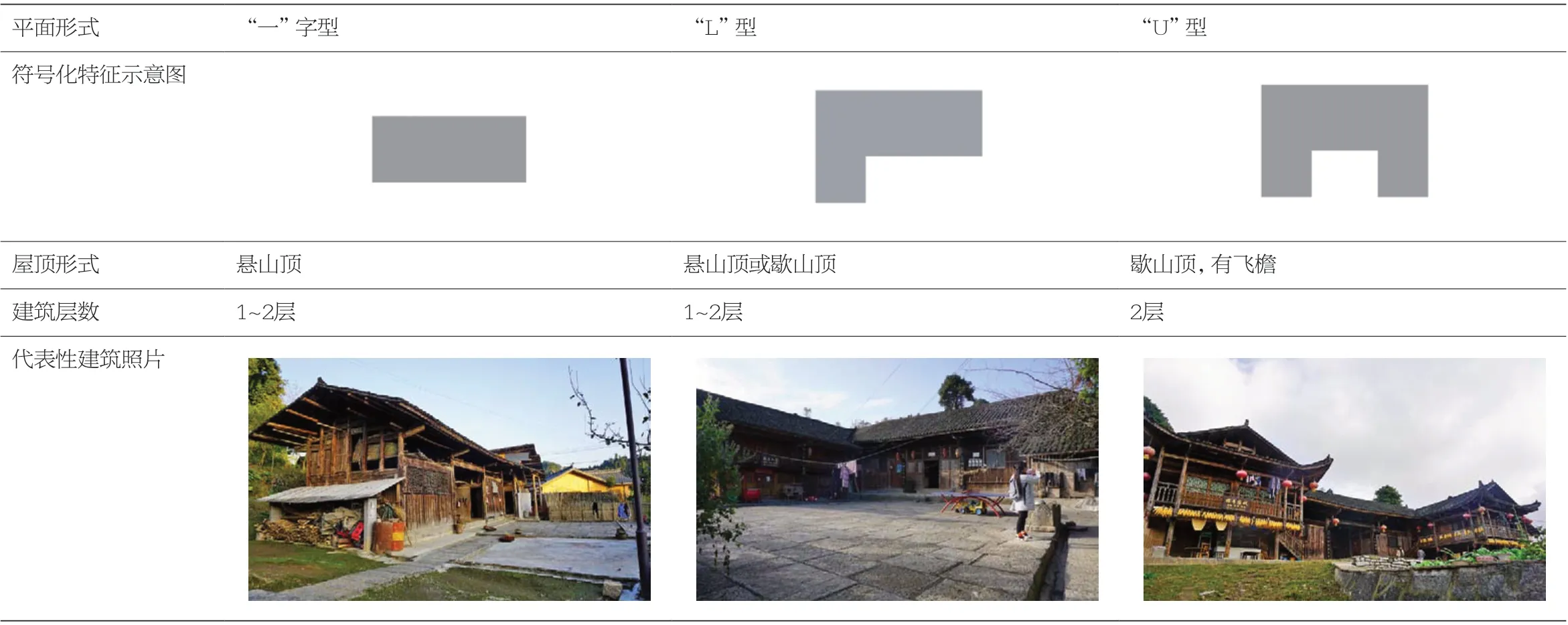

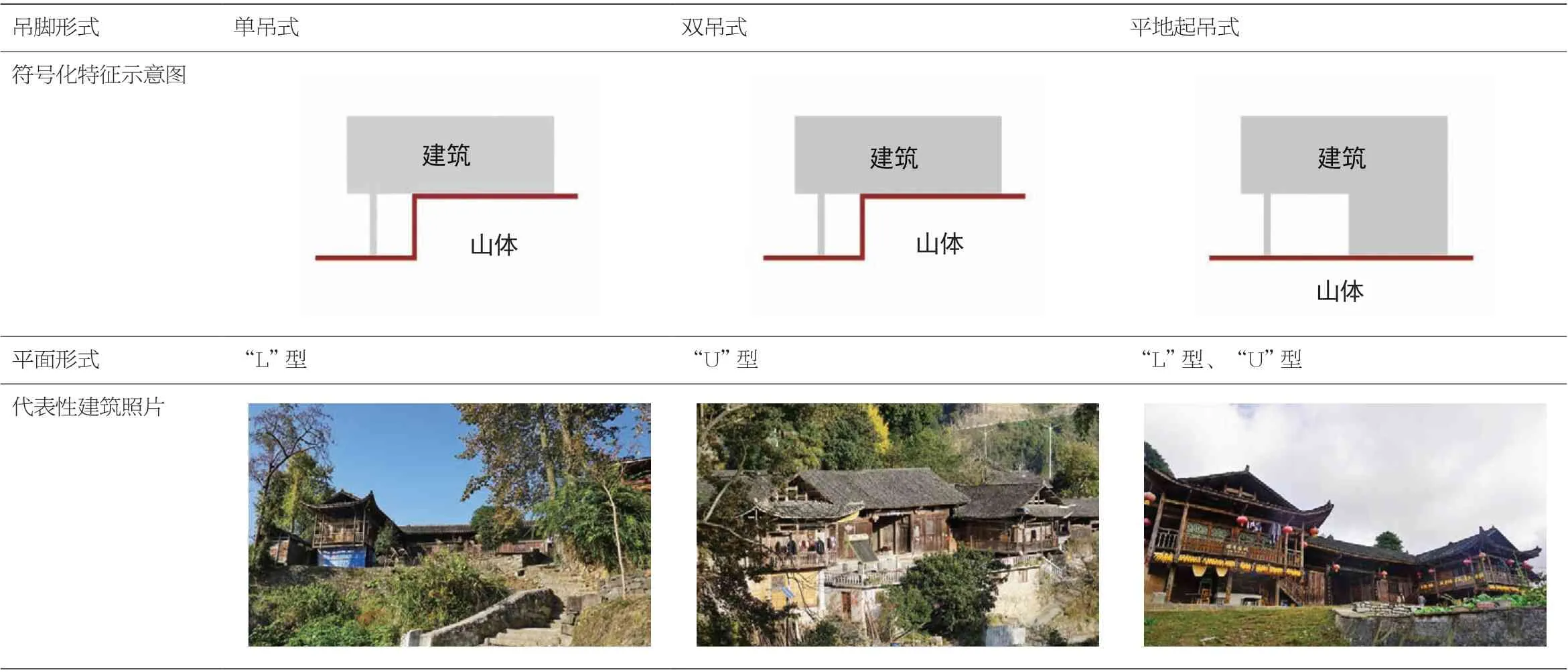

从建筑平面形式符号来看,分为“一”字型、“L”型和“U”型建筑(表3)。从吊脚形式符号来看,分为单吊式、双吊式和平地起吊式(表4)。一字型建筑多见于平坝地块,通常不做吊脚,“L”型和“U”型则多见于场地内存在陡坎等高差较大、不易整平的地块,“L”型建筑做单吊式,“U”型建筑做双吊式。平地起吊式则建于平坝,将厢房抬起,以木柱支撑,下方形成开敞通风的灰空间。

表3 舍米湖村传统民居建筑平面形式对比

表4 舍米湖村传统民居建筑吊脚形式对比

除此之外,舍米湖村的传统民居无论属于哪种平面形式,都少不了一个重要的精神符号化空间——堂屋。堂屋是一个家庭的精神核心空间,无论规模大小、人口多少,一个家庭一般都只有一个堂屋。舍米湖村的堂屋位于建筑的中央核心位置,用来进行供奉祖先、举办红白仪式等隆重的活动。平日里若没有重大活动,堂屋则被村民用来放置农具或各种材料。

4 空间形态符号化特征的保护启示

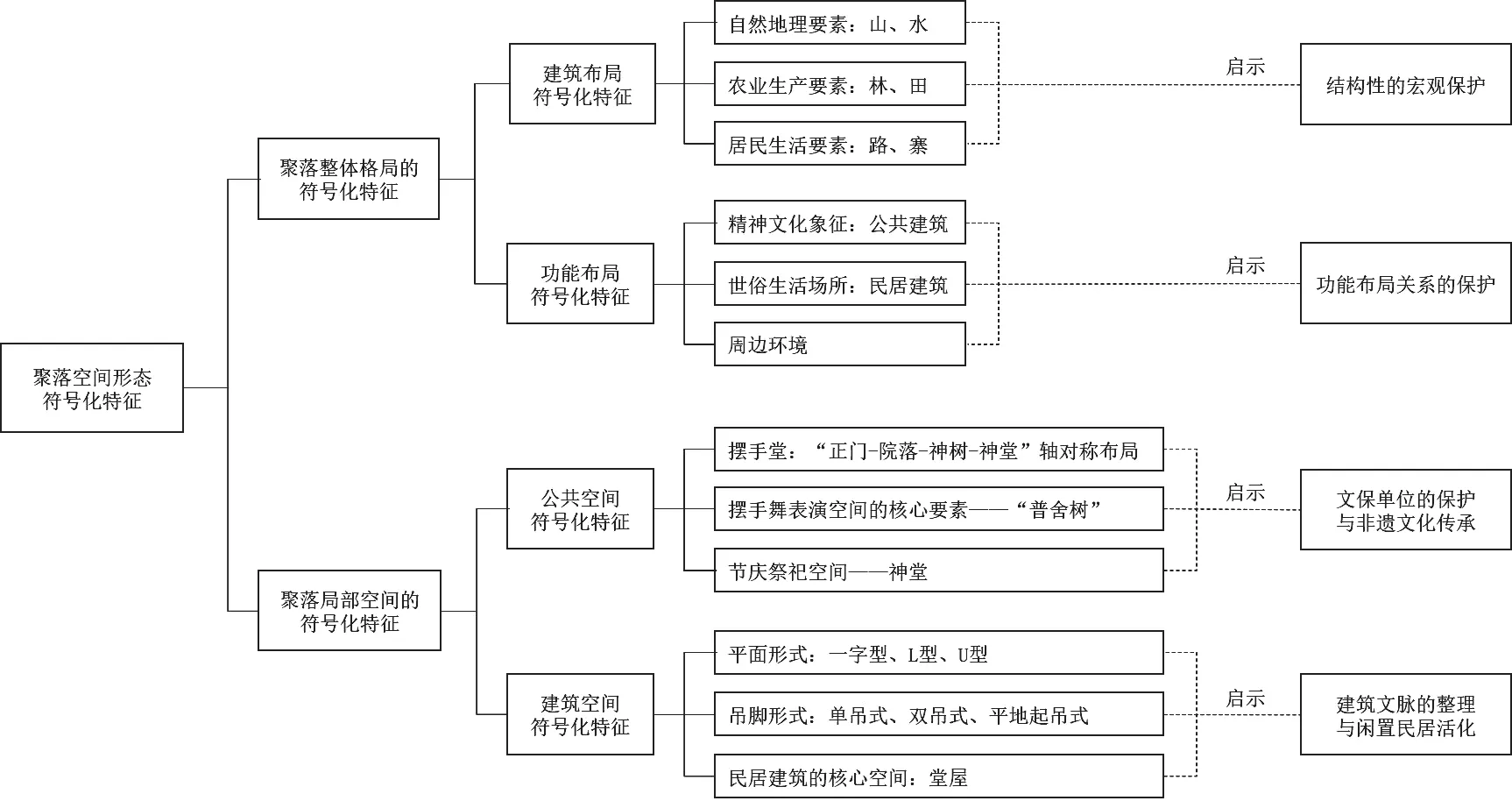

随着时间的推移,聚落的格局也在不断生长演变。在鄂西南这样的多山地区,聚落的边界比较模糊,建筑可以自由选址,若不加以控制,则很有可能破坏传统乡村聚落的整体空间形态。针对聚落空间形态符号化特征的完整性和原真性的延续,提出以下几点启示(图5)。

图5 舍米湖村聚落空间形态符号化特征保护启示结构图

①聚落结构性的宏观保护。为延续聚落整体建筑布局的符号化特征,对山、水、林、田、路、寨这六大基本控制要素提出结构性的保护规划(图6)。舍米湖村群山环抱,靠近水源,拥有广阔的梯田、林地,自然资源极其丰富,其中耕地约56.9hm2,包括约26.7hm2贡米梯田,林地100hm2,包括约6.7hm2珍贵的金丝楠木群落。建议优化村域内生态保护红线、永久基本农田保护红线等宏观规划控制线,以更好保护聚落的整体控制要素,为今后村庄整体规划发展提供基本的大框架。

图6 聚落格局控制要素结构规划示意图

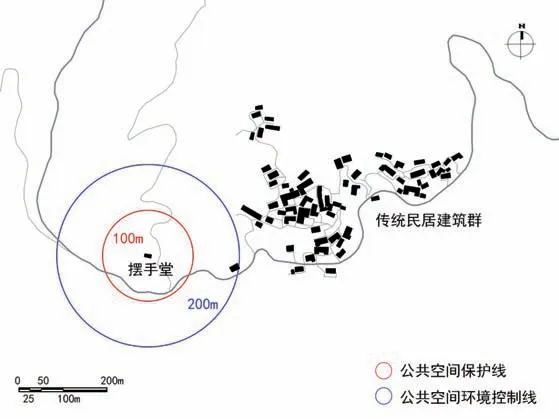

②聚落功能布局关系的保护。舍米湖村功能分异特征明显,摆手堂是聚落的精神文化象征,与代表传统世俗的民居建筑群保持了空间上的疏远,而与周边环境联系紧密。建议村寨以摆手堂为中心,划定半径100m的公共空间保护线和半径200m的公共空间环境控制线(图7),以控制新建建筑对传统公共空间的入侵,保护聚落的功能布局关系。

图7 聚落功能布局关系保护规划示意图

③文保单位的保护与非遗文化传承。2006年,土家族摆手舞被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年,舍米湖摆手堂被列入湖北省级文物保护单位。舍米湖村作为土家族摆手舞的起源地,其世代相传的文化表现形式和文化空间得到有效保护,非遗文化的传承才会原汁原味、真实完整。因此,应梳理古摆手堂的建设修缮时间记录、历次修缮出资人及修缮有无格局改动、遗存石碑的内容和历史来源等信息,记录成文并归档,做到有据可查。新建摆手堂建筑的格局设计亦应建立在尊重公共空间符号化特征和非遗文化活动规律的基础上。

④建筑文脉的整理与闲置民居活化。村落空心化程度加剧导致较多空置房的出现,部分空置建筑逐年损毁,亟待注入新的生命力。舍米湖村优越的山水环境使其具备了发展特色旅游业的自然资源基础,在脱贫政策的扶持下,舍米湖村有了第一家吊脚楼客栈,由当地村民彭成兵夫妇经营。据彭成兵夫妇讲述,近几年村里也逐渐有游客前来参观,但由于村内配套设施不完善,接待能力不足,尚未形成成熟的旅游产业链。闲置民居的改造利用,可实现延续建筑生命和增加村民收入的双赢。无论新建还是改造,都应在充分了解舍米湖民居建筑文脉、建筑空间符号化特征后进行设计,既是对当地文化民俗的尊重和延续,也让游客切身感受土家特色习俗,丰富旅游体验,更是对舍米湖村建筑空间形态的长远保护。

目前,“摆手客栈”的经营为舍米湖村的旅游业走出了重要的一步,来凤县旅游局驻村“尖刀班”目前已将文化旅游产业确定为舍米湖村的主导产业[5],或许在不久的将来,村寨中历史悠久的老建筑可以焕发新的生机。

结语

在现代社会发展的大潮中,以湖北恩施舍米湖村为代表的鄂西南传统乡村聚落的更新和规划,应建立在尊重本土文化和居民生活空间的基础上。本文通过对舍米湖村聚落空间形态符号化特征的思考,以期能为鄂西南传统乡村聚落的保护发展探索贡献绵薄之力。

资料来源:

文中所有图片均为作者拍摄或绘制。