土壤风蚀可蚀性研究进展评述

高广磊,殷小琳,丁国栋†,赵媛媛,孙桂丽,王 陇

(1.北京林业大学水土保持学院 水土保持国家林业和草原局重点实验室,100083,北京;2.宁夏盐池毛乌素沙地生态系统国家定位观测研究站,751500,宁夏盐池;3.中国水利水电科学研究院,100038,北京;4.新疆农业大学林学与园艺学院,830052,乌鲁木齐)

土壤风蚀指在风的作用下沉积物的分离、搬运和沉积,它是松散、干燥和裸露的地表土壤被气流或气固两相流吹蚀、磨蚀和传输的一个连续的动力学和物理学过程[1],也是一个多元、连续、复杂的综合自然地理过程[2-3],它不仅是塑造地球景观的重要驱动力,还是土地沙化的首要环节[4]。

土壤风蚀发生缓慢,强危害性,难于测量,且影响因素十分复杂[5]。一般认为,土壤风蚀与气候、地表粗糙度、植被(作物)、土壤结皮和土壤风蚀可蚀性等因素存在密切关系[6]。其中,土壤风蚀可蚀性是土壤系统的一个重要内在属性,是解析土壤风蚀过程的关键基础,也是构建土壤风蚀模型的核心参数[7-8]。但由于土壤风蚀可蚀性影响因素复杂且相关研究起步相对较晚,至今仍有很多重要问题尚未解决,成为学术界讨论的焦点和热点问题。

鉴于此,在全面总结土壤风蚀可蚀性国内外研究成果的基础上,系统梳理土壤风蚀可蚀性研究领域的主要进展,围绕土壤风蚀可蚀性概念与内涵、量化表达和动态特征3个研究的热点和焦点问题进行了综合评述,以期为相关研究者提供参考和借鉴,共同推动土壤风蚀可蚀性研究的发展。

1 土壤风蚀可蚀性的概念与内涵

1941年,以专著《The Physics of Blown Sand and Desert Dunes(风沙和荒漠沙丘物理学)》的出版为标志,Bagnold[9]开启了现代土壤风蚀研究的序幕。次年,Chepil[10]首次提出了土壤风蚀可蚀性这一概念,用以表征土壤发生风力侵蚀时的脆弱程度。由此,土壤风蚀可蚀性研究蓬勃发展,人们逐步认识到土壤性质对于风力侵蚀过程的重要影响。现阶段,土壤风蚀可蚀性一般被定义为土壤内在属性对风力侵蚀造成的剥离和搬运的敏感程度[11]。

在研究早期,国内学者通常使用土壤风蚀抗蚀性描述表层土壤对风力侵蚀过程的影响,这与国外学者[12]常用的土壤风蚀可蚀性为存在明显差异。虽然土壤风蚀可蚀性与土壤风蚀抗蚀性均反应土壤内在属性与风力侵蚀之间的关系,但也存在一定的差异。土壤风蚀可蚀性侧重于描述土壤对于风力侵蚀作用的敏感程度,并不具有力学属性;而土壤风蚀抗蚀性则是从侵蚀动力学角度出发,强调地表土壤对于土壤风蚀的抵抗能力,具备较强的力学属性[13]。这一细微差异直接影响了人们对土壤风蚀过程的理解和认识。

作为一个连续的动力学和物理学过程,土壤风蚀的各个发生要素应具备丰富、科学的力学属性;因此,从侵蚀动力学角度出发,建议使用具有力学属性的土壤风蚀抗蚀性替代土壤风蚀可蚀性,用以描述土壤抵抗土壤风蚀的能力,并重新从动力学和物理学角度给出土壤风蚀抗蚀性的定义,以指导其量化表达。

2 土壤风蚀可蚀性的量化表达

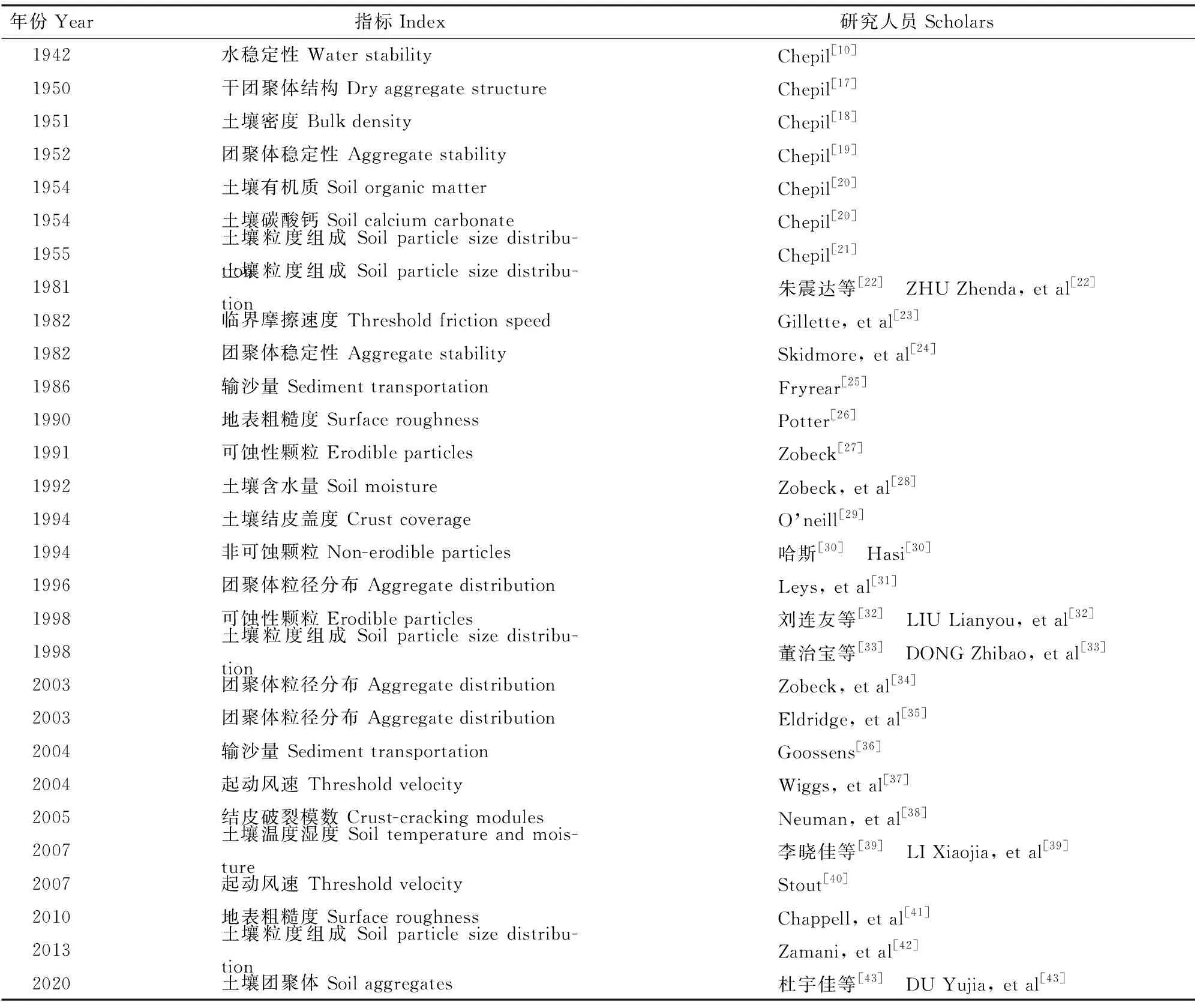

自土壤风蚀可蚀性这一概念诞生以来,国内外学者[14-16]始终致力于探索简单、科学、有效、量化的土壤风蚀可蚀性评价方法和评价指标(表1)。这些评价指标与土壤内在属性和侵蚀动力过程存在密切关系,对于深入理解土壤风蚀可蚀性具有重要意义。但是,由于土壤风蚀过程和土壤风蚀可蚀性影响因子的复杂性,导致上述评价指标并不能全面、准确地表征土壤风蚀可蚀性特征;因此,相关研究成果的科学性始终存在一定争议,造成研究成果的推广和应用的迟滞。

表1 土壤风蚀可蚀性评价指标Tab.1 Evaluation indexes for wind erodibility

20世纪60年代以来,土壤风蚀研究逐渐由理论向应用研究转变[44]。1965年,基于对美国中西部平原地区农田土壤风蚀研究成果的系统总结,Woodruff等[45]提出了土壤风蚀方程(wind erosion equation,WEQ)。此后,风力侵蚀预报系统(wind erosion prediction system,WEPS)、欧洲轻壤土风蚀模型(wind erosion on European light soils,WEELS)、随机风蚀模拟系统(wind erosion stochastic simulator,WESS)和修正的土壤风蚀方程(revised wind erosion equation,RWEQ)等土壤风蚀模型相继诞生[33,46-50]。虽然这些土壤风蚀模型的理论框架和计算方法不尽相同,但土壤风蚀可蚀性均是其核心计算模块(表2)[11]。更为重要的是,受益于土壤风蚀模型的发展、完善,土壤风蚀可蚀性评价方法也由单因素量化评价指标逐步发展为多因素量化评价体系,其科学性进一步增强[51]。

表2 土壤风蚀预报模型中土壤风蚀可蚀性的评价指标[45-49]Tab.2 Evaluation indices for wind erodibility in wind erosion models

研究实践证明,单因素和多因素的土壤风蚀可蚀性量化评价体系在特定区域的土壤风蚀研究工作中都有成功的应用实例;但是,相关研究工作仍有许多环节有待发展和提高。一方面,上述土壤风蚀可蚀性量化表达方法多为经验模型,其理论基础存在明显缺陷[52];另一方面,评价指标或评价体系的产生具有明显的地带性特征,其普适性也一直受到普遍质疑[53]。因此,研究探索一种科学、简便、普适,且能够体现土壤抵抗风力侵蚀作用力学属性的土壤风蚀可蚀性量化表达方法是目前该研究领域急需解决的重要研究内容。

3 土壤风蚀可蚀性的动态特征

在现有的计算模型中,土壤风蚀可蚀性常常被当作土壤的一种静态属性[11,47]。但实际上,在自然条件和人类活动的共同影响下,土壤结构和功能在不同时空尺度中均呈现出了不同的抗风蚀能力;因此,土壤风蚀可蚀性并不是一成不变的,即具有动态变化特征[54]。现阶段,一般认为土壤风蚀可蚀性的动态变化主要受干湿交替、冻融循环和机械干扰三个驱动过程的影响。

3.1 干湿交替

土壤干湿交替过程广泛发生于干旱风沙区的表层土壤,其对土壤风蚀可蚀性影响的实质是土壤水分蒸发和凝结产生的气-液界面表面张力驱动的土壤颗粒间内聚力的变化[55]。在土体吸水过程中,土壤颗粒间隙的水滴数量不断增加,由水滴表面张力产生的土壤颗粒间的内聚力也不断增强,土壤中的细小颗粒固结形成团聚体、结皮和土块等更为稳定的结构。此时,风力作用不仅需要克服土壤颗粒的自身重力,还需要克服土壤颗粒间的内聚力才能产生土壤风蚀[56]。但也有研究表明,干湿交替可以显著增大土壤孔隙,形成较大的孔隙压力,土体的不断膨胀和收缩也会软化土体骨架,进而破坏土体结构[57]。因此,我们认为干湿交替对土壤风蚀可蚀性的影响与土壤类型和质地存在密切相关,但其变化过程和驱动机制仍需进一步探究。

3.2 冻融循环

冻融循环对土壤风蚀可蚀性的影响与干湿交替造成的土壤颗粒间的内聚力变化存在密切相关,但两者的作用机理存在较大差异[58]。现阶段,国内外学者更多关注冻结作用下土壤风蚀可蚀性的动态变化,而关于冻融循环过程的研究还较为薄弱。一般认为,冻融作用可以减弱土壤颗粒间的内聚力,降低土体结构的稳定性,从而增加土壤风蚀可蚀性[59]。不仅如此,当土壤含水量相同时,随着冻融循环次数的增加,土壤风蚀量也会随之增加[60]。但是,科尔沁沙地沙尘研究却发现,土壤风蚀可蚀性和风蚀量会随土壤的冻结进程不断减小,这可能与冻结作用的发生和持续时间存在密切联系[61]。因此,冻结、融解和冻融循环过程对土壤风蚀可蚀性的影响存在差异,其机理目前尚不明确,仍需要进一步研究。

3.3 机械干扰

人类活动造成的机械干扰作用对于地表土壤的影响十分强烈,特别是滥垦、滥伐、滥牧等不合理的经营活动,严重地破坏了土体结构,降低了土壤的抗风蚀能力,进而加剧了生态系统结构和功能的退化[62-63]。长期以来,国内外学者采用原位观测、控制实验和风洞模拟等相结合的技术手段,围绕耕作与放牧对土壤风蚀过程的影响开展了大量研究工作,揭示了耕作与放牧干扰对于土壤结构和功能的影响[32,64]。同时,相关学者也提出了大量的保护性耕作措施以抵抗风力侵蚀作用[65-66]。然而,相关研究成果大多源于野外观测和风洞实验,缺少系统的力学机制分析,并未清晰地揭示土壤风蚀可蚀性在机械干扰作用下的动态变化机制。

土壤风蚀可蚀性是一种随环境条件改变而变化的动态特征[54],但其动态变化的影响因子、驱动机制和关键过程等仍不明确,且常用的土壤风蚀可蚀性计算模型也均未将其动态特征纳入模型构建的基本框架,从而严重降低了计算结果的准确性;因此,研究揭示土壤风蚀可蚀性动态变化机制,并用以修正土壤风蚀可蚀性量化模型,将极大地提升土壤风蚀可蚀性和土壤风蚀的计算精度。

4 结论与展望

长期以来,国内外专家学者围绕土壤风蚀可蚀性开展了大量的研究工作,并取得丰硕的研究成果,为土壤风蚀可蚀性动态特征的深入研究奠定了坚实可靠的工作基础;然而,由于土壤风蚀过程的复杂性,相关研究工作存在一些局限和不足。在今后的研究工作中,应围绕土壤风蚀可蚀性的动力学属性,在以下几方面继续强化、深入,不断丰富和完善土壤风蚀可蚀性研究,共同推动土壤风蚀可蚀性研究的持续快速发展,为土壤风蚀研究提供强有力支撑。

1)阐明土壤风蚀可蚀性的基本内涵。从土壤风蚀发生的侵蚀动力学角度来看,土壤风蚀的实质是风对表层土壤颗粒产生剪切力并导致土壤颗粒脱离静止状态,进而发生分离、搬运和沉积的过程。在这一过程中,表层土壤是风力侵蚀作用的对象,其与风力侵蚀作用的关系具有明确的力学属性,即表层土壤抵抗风力剪切作用的能力。如何正确理解、系统阐述这一动力学过程是土壤风蚀可蚀性研究的首要任务。目前,国内也已有学者在这一领域进行了有益的探索和尝试。邹学勇等[8]给出了土壤风蚀抗蚀性的力学定义,即土壤风蚀抗蚀性是指土壤颗粒因重力和颗粒间内聚力产生的抵抗风剪切力的反作用力,对于指导未来研究具有重要意义。

2)揭示土壤风蚀可蚀性动态变化的过程机制。由土壤颗粒起动的动力学机制可知,在风的作用下土壤颗粒发生运动时,风的侵蚀力应大于土壤颗粒的自重和土壤颗粒间的内聚力。在土壤颗粒自重不变的条件下,土壤风蚀可蚀性的动态变化主要是由于土壤颗粒间内聚力的变化造成的;因此,从侵蚀动力学角度阐明自然条件和人类活动影响土壤颗粒间内聚力的基本过程,识别土壤颗粒间内聚力变化的主要影响因素,揭示土壤可蚀性动态变化过程机制是土壤风蚀可蚀性研究领域亟待解决的关键科学问题。

3)构建土壤风蚀可蚀性的综合量化模型。虽然土壤的内在属性决定了土壤风蚀发生的难易程度,但现有土壤风蚀可蚀性量化模型多为经验模型,并未与表土的抗剪切力建立直接关系;因此,可参考水力侵蚀研究,针对不同气候、土壤和植被类型,在我国北方风沙区广泛布设风蚀观测小区,并结合室内模拟实验,系统研究土壤风蚀可蚀性、土壤抗剪切力、风蚀输沙量和土壤理化性质的相互关系。同时,考虑土壤风蚀可蚀性动态特征,最终构建具有明确侵蚀动力学内涵、广泛适用于我国北方风沙区、科学性和实用性兼具的土壤风蚀可蚀性综合量化模型,为本土化的土壤风蚀模型构建奠定坚实基础。