技术环境对企业技术创新能力的影响效应研究

摘 要:企业是创新的主体,企业创新能力的提升是促进经济高质量发展的关键。技术环境影响企业创新的收益和成本,从而对企业技术创新能力产生影响。为考察技术环境对于企业技术创新能力的影响,文章从理论上分析了技术环境对企业技术研发的配置效应、集聚效应、激励效应以及对企业技术应用的反馈效应、保障效应和聚合效应。利用2008—2019年的规模以上工业企业的省级面板数据建立模型进行实证检验,研究结果表明:以技术市场、知识产权保护、技术服务表征的技术环境变量对企业技术研发能力和技术应用能力均产生正向影响。分地区的考察发现,技术环境对企业技术创新能力的影响存在差异。总体而言,技术环境对中部地区企业技术创新能力的影响最为显著,东部次之,西部最小。

关键词:技术环境;创新能力;技术研发;技术应用;影响效应

中图分类号:F 273.1 文献标识码:A 文章编号:1672 - 7312(2022)02 - 0169 - 12

Abstract:Enterprise is the main body of innovation,and the promotion of enterprise innovation ability is the key to promote the highquality development of economy.The technical environment affects the income and cost of enterprise innovation,thus affecting its technological innovation capability.To examine the impact of technical environment on the enterprise technological innovation capabilities,the paper theoretically analyzes the allocation effect,agglomeration effect,incentive effect of technical environment on enterprise technology R&D,as well as the feedback effect,guarantee effect and polymerization effect on enterprise technology application.Based on the provincial panel data of Industrial Enterprises above Designated Scale from 2008 to 2019,the empirical test results show that the technical environment variables represented by technology market,intellectual property protection and technology service have a positive impact on the technological R&D capability and technological application capability of enterprises.The regional investigation found that there were differences in the impact of the technical environment on the technological innovation capability of enterprises.In general,the technical environment has the most significant impact on the technological innovation capability of enterprises in the middle region,followed by the east region and the west region.

Key words:technical environment;innovation capability;R&D;technical application;influence effect

0 引言

创新是引领发展的第一动力。伴随着社会主义市场经济的发展,企业在技术创新中的主体地位日益突显。在知识经济快速发展的今天,有效利用创新资源,提升企业技术创新能力,既是提升企业核心竞争力,破解西方国家技术壁垒的关键着力点,又是推动高质量发展的核心引擎。因此,企业创新,尤其是技术创新能力提升,是中国现代化建设和科技强国建设中的重大问题,其影响机理成为倍受重视的热点问题。

企业是理性的组织,资源禀赋状况和所处的环境条件影响着企业决策,进而影响技术创新能力。营造良好的创新环境比一味地增加要素投入能更有效地激励创新[1]。很多文献从政策环境、市场环境、经济环境等方面,对企业技术创新能力进行了研究。政策环境降低了创新活动的不确定性,促进创新主体提高技术创新效率[2]。技術创新活动前期投资大,风险高,存在“市场失灵”,因此需要政府通过相应的激励政策,克服“市场失灵”。如给予创新政策优惠和研发资助,分担企业创新活动中的部分风险,激励企业创新[3 - 4],促进企业增加创新投入[5],提高企业创新绩效[6]。也有研究认为,政府支持不利于企业技术创新能力的提升,其主要原因是政府资助对企业研发产生“挤出效应”,未能形成长期的创新动力[7],抑制企业创新[8]。还有研究表明,政府补贴与企业技术创新能力之间是非线性关系,如呈倒U型关系[9]、U型关系[10]。市场是资源有效配置的方式,市场化程度越高,企业创新资源配置更为合理,技术创新能力相应较高。一是完善的市场环境能快捷显示价格信号,科技创新信息传递便利;二是要素市场发育更好,创新资源流动充分;三是非国有经济发展较快,市场竞争性较强[11 - 13]。经济环境对企业技术创新能力影响的研究主要包括经济基础、产业发展和金融发展等几个方面。经济基础好的地区,经济发展水平和收入水平较高,对创新人才和创新资本的吸引力较强,从而促进创新资源集聚,有利于提高企业创新能力。产业发展能够促进产业集聚,形成技术溢出效应,提升企业技术创新能力[14 - 16],催生技术服务业发展,促进技术知识外溢,增强企业创新能力[17 - 18]。在经济全球化背景下,信贷市场与股票等金融市场健全的国家,由于其对国内金融体系融资的依赖,显著提高了创新绩效[19]。金融发展促进企业创新的主要原因有缓解融资约束[20]、优化资本配置等[21]。

现有研究就政策环境、市场环境、经济环境等方面对企业技术创新能力进行了有益的研究,为本研究提供了很好的研究基础和视野,但没有考虑到企业创新能力的内生性,因而不能从根本上揭示其对企业技术创新能力的影响机理。因为技术创新能力是企业自组织形式在创新活动中的直接体现,企业是追求利润最大化的理性人,其创新决策必然受到所处的环境条件的影响,这取决于创新成本和收益的比较,当从事创新活动的净收益大于零时,企业必然会选择最优的形式从事创新。影响创新收益和成本的因素很多,但从力量来源看主要包括市场、政府和企业。技术市场配置创新资源,是企业创新的动力源,政府通过知识产权保护等制度稳定了创新者的预期收益,技术服务通过企业间的合作与交流,为技术开发和成果转化提供平台[22]。因此,从技术市场、知识产权保护、技术服務三方面界定技术环境,我们认为,企业会根据所处的技术环境进行创新决策,因为技术环境直接影响着创新收益和成本。技术创新能力直接体现了企业创新活动的绩效,其背后蕴含着创新活动过程中收益与成本的比较,这说明技术环境对企业技术创新能力影响的研究更具价值。

从创新过程看,企业技术创新包括技术研发、技术研发阶段,创新的不确定性更大,成本更高,也就是说在不同阶段,技术应用两个阶段。在创新成本与收益的变化存在较大差异,技术环境对企业创新能力的影响效应也可能不同。基于此,文章试图从技术研发和技术应用两个阶段,分别研究技术环境对企业创新能力的影响效应,并利用2008—2019年规模以上工业企业的省级面板数据进行实证检验。

1 理论分析

1.1 技术环境对企业技术研发能力的影响效应

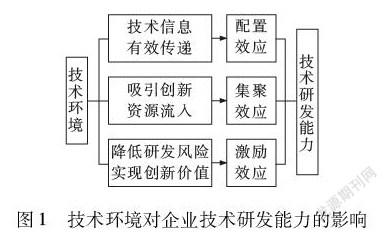

技术环境完善时,企业技术研发面临的成本更小,创新收益更容易实现,企业更有动力加强技术研发活动,主要表现为创新资源的配置效应、集聚效应和创新活动的激励效应,其影响效应如图1所示。

1.1.1 配置效应

技术市场的核心功能是通过价格机制配置创新资源,技术市场活跃使价格信号更为有效,促进了技术信息传递,降低技术交易成本;技术服务为科研交流和合作提供平台,降低技术信息的搜寻、谈判、学习等交易成本等。技术研发往往是开拓性的研究,面临着很高的风险和不确定性,这说明企业对技术研发趋势和方向的判断尤为重要,这就要求企业具有迅速准确掌握充分的科技信息。完善的技术市场和健全的技术服务可以促使科技信息高效传递,促进创新资源有效配置。市场化水平的提升可以减少寻租行为的发生,在一定程度上缓解行政性强制措施导致创新资源配置扭曲,增强企业技术研发能力[23]。

1.1.2 集聚效应

技术市场和技术服务促进了科技信息的传递,缩短了创新主体之间的经济距离,促进技术交易和转化,实现创新价值;知识产权保护为原创者独享创新收益和防止侵权提供制度保障。所以,在技术环境完善的区域内,创新资源的收益会更高,风险成本更低,因而更能吸引创新人才和创新资本流入,从而促进创新资源集聚,形成集聚效应。创新人才的流入降低了知识信息共享成本,承载着丰富创新知识的研发人员汇聚一起,相互交流学习,加速了知识的传播扩散,产生知识溢出,提高研发能力。随着技术环境的完善和科技信息传播的便利,资本将会迅速流入到预期收益高的创新领域,使得创新活动所需要的投资得到保障,尤其是技术研发初期,需要大量的资金投入,才能保障研发活动各环节的工作顺利开展。资本集聚使得金融资源能够更细致地适配企业的研发活动,如有的研发项目需要高效、大量资金,有的需要持续稳定的资金,只有资本集聚地才会有多种来源的异质性金融资源满足企业需求。资本集聚也会产生竞争效应,在“趋利”机制下,资本会促使技术研发单位提高创新效率,否则资本会流入其他单位或者其他领域,而自身难以长期获得创新资本。

1.1.3 激励效应

高收益、高风险是技术研发的典型特点。对于既定技术,创新收益主要由市场决定,是外生的,但创新风险既受到市场的影响,也受到创新单位及其所处环境的影响,是内生的,因此,创新风险是影响技术研发的关键因素。知识产权保护以法定的形式,保护创新者的合法权益,防止创新成果和知识产权被模仿、被盗用等侵权行为,降低了创新风险。与一般商品不同的是,技术和创新产品交易属于典型的信息不对称市场,在技术合作与交易中面临着更大的风险,而技术市场和技术服务可以促进技术资源配置和交易中信息的流动,有效降低交易风险。同时,技术市场是实现创新价值的通道,技术服务为创新价值实现提供了多种方式和便利,知识产权保护为创新者独享创新收益提供了法律保障,为技术研发提供稳定的预期。因此,技术环境有助于降低技术研发的成本,保证技术研发收益的实现,技术环境越好,企业更有动力提高技术研发能力。

1.2 技术环境对企业技术应用能力的影响效应

技术环境通过有效信息传递,推动技术成果快速转化应用,实现创新价值,其对技术应用阶段的影响效应主要包括反馈效应、保障效应和聚合效应。如图2所示。

1.2.1 反馈效应

技术应用是技术研发成果转化为创新产品并商业化推广的过程。只有创新成果转化应用,创新价值才能得以实现。该过程等需要创新资源的优化组合、共享、信息传递、创新产品的试验、推广、商业化应用等诸多环节,这就需要充分有效的信息传递。创新者作为新技术的供方,对新技术的信息了解相对充分,但对其在未来新产品市场上的信息了解没有技术需方即产品市场经营者充分,往往会造成技术供需错位,致使新技术成果不能转化应用,甚至沉淀在研究领域。技术市场可以充分利用市场机制,降低科技信息的搜寻成本和交易成本,使得技术供需双方更为了解。技术服务促进了技术信息的交流与传播,形成创新链中的分工与合作,为技术供需双方沟通甚至合作提供便利,双方各自了解的信息得到及时反馈,使得创新者能够了解市场的实际偏好,快速开发出符合市场需要的新产品和服务,促进技术成果的交易和转化应用。

1.2.2 保障效应

创新人才和资本是创新活动不可或缺的要素,是技术应用活动开展的基础和保障。技术市场通过价格信号等传递信息并实现技术交易,技术服务通过专业化的服务促进技术开发项目的合作,促进技术成果转化等,降低技术转化应用的成本,实现创新收益,因而更能吸引创新人才和创新资本并发挥其集聚作用,保障技术转化应用的顺利进行。同时,知识产权保护通过法定形式,保护创新者的收益,打击非法模仿、盗用技术的行为,保障和激励创新者获取长期稳定的创新收益。

1.2.3 聚合效应

技术市场和技术服务促进科技信息的传递和流动,降低了创新成本和风险,并促进技术成果转化应用,实现创新价值,知识产权保护维护创新者的创新收益和防止知识产权被侵犯,降低创新风险。因而,技术环境影響创新的净收益,技术环境越完善,更能吸引创新资源,形成集聚效应。创新资源集聚又会产生聚合效应。一方面,创新资源之间存在竞争,因为创新资源具有逐利性,即从创新净收益低的领域流向净收益高的领域,这样一来技术创新单位必须提高效率以吸引更多创新资源;同时创新资源之间又会形成一定的合作,如创新人才之间的学习交流、合作,进而提高整个团队的创造力。

2 模型设定与数据描述

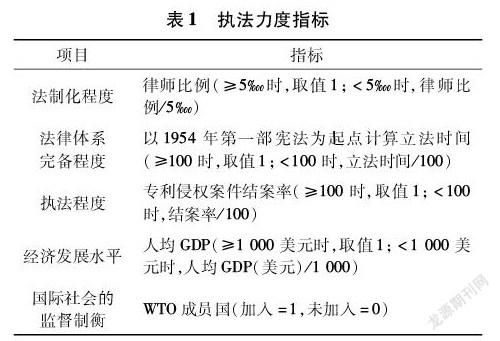

2.1 模型设定

模型(1)为技术研发模型,TD为技术研发能力。常用的衡量技术研发能力的指标有创新投入指标、产出指标、绩效指标或者综合指标。考虑到产出指标是技术研发能力的直接体现,而且数据较易获得,同时为了更好地体现创新绩效,所以选用人均专利申请数,具体为专利申请数/R&D人员全时当量。Env为技术环境,依据前文对技术环境的界定,选用技术市场(Mar)、知识产权保护(Pro)和技术服务(Ser)3个变量。技术市场越发达,技术交易则更为活跃,选用技术交易额反映技术市场发展情况。参照已有文献的思路,计算出用修正的知识产权保护水平表示知识产权保护。技术服务的指标选择面临诸多困难,一是数据限制,难以找到准确反映技术服务的指标;二是与技术服务业发展相关的指标有多个,如果选择多了容易引起多重共线性等问题,试图选择反映技术服务业发展规模的指标,但现有统计资料中没有单独反映技术服务业规模口径的数据,综合考虑,选择最为接近的科学研究、技术服务和勘探业固定资产投资指标,用其近似代表技术服务。创新资本(K)是技术研发投入的基本要素,将其纳入模型之中,用R&D经费支出存量表示。企业规模(Sca)大,企业的资金实力和抗风险能力相应较强,故引入企业规模作为控制变量,用企业资产总计表示。信息化水平(Inf)促进科技信息传递和降低技术交易成本,所以模型还引入了信息化水平。但衡量信息化水平的指标有多个,为避免多重共线性和不损失自由度,选择反映信息化水平的基础性指标“互联网接入端口数”反映信息化水平。

模型(2)为技术应用模型,TI表示技术应用能力。技术应用是创新成果经过推广转化,到商业化生产新产品,接受市场检验的过程,最终体现为新产品销售,同时考虑到绩效因素,所以用人均新产品销售收入衡量,具体为新产品销售收入/R&D人员全时当量。除了技术环境外,新产品开发项目是创新成果转化应用的重要途径,经费投入为创新成果应用提供了物质保障,因此将两者纳入模型,分别用新产品项目数(NP)和开发新产品经费(NK)表示。同时,企业规模不同,技术应用能力可能存在差异,为检验这种影响效应,将企业规模也引入模型(2)中。

2.2 数据描述

现有资料中,如《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》的企业统计口径于2010年前后发生了变化(2010年之前大中型工业企业,之后为规模以上工业企业),为保持口径统一和尽可能增加样本时间跨度,我们在国家统计局网站的数据查询链接中可以追溯到2008年的分地区规模以上工业企业创新的相关数据。基于此,我们以规模以上工业企业作为研究对象,选择2008—2019年省级面板数据,由于西藏的数据不全,故样本包含除西藏自治区、香港、澳门和台湾地区以外的30个省、自治区和直辖市,共360个观测。所用数据来源于《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国知识产权统计年报》、国家统计局网站、国家知识产权局网站、各省(区、市)的统计年鉴和人大经济论坛。其中,知识产权保护水平测算中用到专利行政执法数据包括专利侵权纠纷立案数和结案数、律师人数等,但2019年知识产权统计年报中未提供该类数据,只查找到2018年及以前年份的相应数据,为保持数据的连续性,我们通过国家知识产权局网站查找到2019年各月的各省(区、市)专利侵权纠纷行政裁决数据,将各月数据加总得到2019年的专利侵权纠纷结案数,再利用2013—2018年间各省(区、市)的专利侵权立案数据计算出其平均发展速度,再与2018年的该数据相乘估算出2019年的专利侵权立案数;个别省份2008、2019年的律师人数没有找到,用相邻年份的环比发展速度估算,具体为,假定相邻年份律师人数的环比发展速度相等,本年律师人数=上年律师人数×上年的环比发展速度(或本年律师人数=下年律师人数/下下年的环比发展速度)。

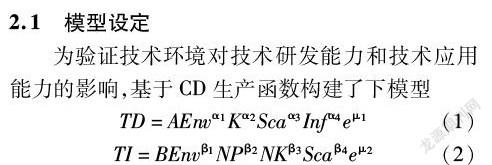

实证分析中涉及到知识产权保护水平、创新资本的测算。国际上较为通用的知识产权保护水平测算方法为GinartePark方法,涉及覆盖范围、国际条约成员、权利丧失的保护、执法措施、保护期限5类,每类中包含若干指标,每个指标1分,计算出每类得分(即拥有指标得分/总指标得分,总分为1),然后计算总得分。但据此计算出来的中国知识产权水平会被高估,因此,国内学者提出了通过执法水平进行修正[24 - 25],具体为

式中:F(t)为执法力度,借鉴孙赫[26]的思路,执法力度选取法制化程度、法律体系完备程度、执法程度、经济发展水平、国际社会的监督制衡五个指标(见表1),以指标的平均得分作为执法力度。PG(t)为按GinartePark方法计算的知识产权保护水平,PA(t)为修正后的知识产权保护水平。

创新资本按通用的永续盘存法,用R&D经费支出测算。其中,折旧率按多数研究认为的15%计算,资本初始年份存量为2008年的R&D经费支出/(折旧率+R&D经费支出平均增长率)[27]。

变量的数据统计性描述见表2。除知识产权保护水平外,多数指标的变异系数都很大,如专利申请数、新产品销售收入、科学研究、技术服务和勘探业固定资产投资、R&D人员全时当量、R&D经费支出、新产品项目数、开发新产品经费等指标的变异系数均超过了100%,而技术市场交易额的变异系数高达220.26%。由此说明,在样本年份间规模以上工业企业的技术创新投入和产出实现了快速增长,技术市场和技术服务有了较快发展。但也同时说明,不同地区之间,企业的技术创新投入和产出、技术市场发展和技术服务等方面存在很大差异。知识产权保护水平的变动幅度较小,区域间差距不大。这是因为,一是知识产权保护具有制度范畴的属性,具有一定的稳定性,二是作为统一的国家,中国区域间的制度环境比较接近。

需要说明的是,为排除价格因素的影响和便于对照,我们以样本初始年份2008年为100%,换算出相应的价格指数,对实证数据进行消减。具体为:新产品销售收入、技术市场交易额用工业生产者出厂价格指数消减;R&D经费支出、新产品开发经费参照已有文献的做法[28],以居民消费价格指数、固定资产投资价格指数的权重分别为0.55、0.45计算出加权的价格指数,对其进行消减;科学研究、技术服务和勘探业固定资产投资、企业资产总计按固定资产投资价格指数消减。

利用文中数据,我们分别绘制了技术环境各变量与技术研发能力、技术应用能力的散点图,如图3所示。首先,技术环境与技术研发能力、技术应用之间存在正相关关系。散点图3的(a)、(b)、(c)分别表示技术市场、知识产权保护、技术服务与技术研发能力的关系,技术环境各变量均与技术研发能力呈现出共同的变化趋势,3个图均为正的斜率,说明技术环境对技术研发能力产生正向影响。图3的(d)、(e)、(f)分别为技术市场、知识产权保护、技术服务与技术应用能力的关系图,技术环境各变量与技术应用能力均表现出共同的变化趋势,说明技术环境对技术应用能力具有正向影响。其次,技术环境与不同阶段创新能力的关系存在差异。散点图3的(a)、(b)、(c)与(d)、(e)、(f)有较大的差异。前者较为分散,而且随着技术环境变量数值的增加,散点图有集中的趋势,这说明,技术环境对技术研发能力具有基础性、长期性的影响,而且存在一定的门槛,当超过某个临界值时才能充分发挥作用,因为技术研发阶段的成果往往是无形资产,还不能完全实现显性价值。后者相对集中,说明技术环境对技术应用能力的影响更为显性,因为创新成果应用更接近市场需求端,技术市场和技术服务推动创新成果转化,促进创新价值实现,知识产权保护对创新者的权益进行保护,所以技术环境的功能和作用更容易凸显。

3 实证结果分析

3.1 技术环境对企业术研发能力影响的检验

3.1.1 全样本情形

企业技术创新能力是企业完成创新各项活动的综合能力,具有典型的累积性,为了更好地捕捉这种影响和动态变化特征,采用动态面板数据模型是不错的选择。因此,我们利用相关数据以模型(1)为基础,建立动态面板数据模型,实证检验技术环境对企业技术研发能力影响。由于模型中引入了被解释变量的滞后项,容易产生内生性问题,因此采取基于工具变量的广义矩估计方法(GMM)。同时,考虑到技术环境各变量之间的相关性较强,容易引起多重共线性,加之数据年份较短,为了取得较好的拟合效果,我们将表征技术环境的三个变量技术市场、知识产权保护、技术服务逐个引入模型进行估计,分别得到估计结果(1)、(2)、(3)。另外,GMM估计只给出了J统计量和工具变量的秩,没有给出检验结果,但利用这两个数据在Excel中可以方便的得到检验的P值,其与回归结果见表3。由表3可知,3个回归结果中,χ2检验的P值均远大于显著水平,说明不能拒绝原假设,也就是说模型估计中工具变量是有效的。同时,多数变量回归系数显著,模型整体回归效果较好,说明模型设置和变量选取比较妥当,可有效检验技术环境对企业技术研发能力的影响。

回归结果表明:首先,技术环境对企业技术研发能力产生正向影响。模型(1)的三个结果中,技术市场、技术服务、知识产权保护的系数均显著为正,说明技术环境有利于提升企业技术研发能力,即技术环境越好,企业技术研发能力越高。实证结果可以有效检验技术环境影响企业研发能力的机理,当技术环境利好时,技术市场活跃,技术服务业专业化发展,知识产权保护水平较高,推动了科技信息交流和创新资源共享,降低了技术信息搜寻、技术合作与交流等交易成本,促进创新资源的有效配置。其次,技术环境不同代理变量对企业技术研发能力的影响存在差异。技术服务、技术市场对企业技术研发能力的影响都在1%的水平上显著,而知识产权保护的影响通过了5%的显著性检验。说明技术服务、技术市场对创新效率的影响最为显著,知识产权保护影响的显著性较低。该结果可以进一步揭示技术环境各变量的作用特点。技术市场、技术服务的主要功能是创新资源配置、加快科技信息流动和传递,有效降低创新的交易成本,有利于降低企业研发成本和风险,这对企业技术研发至关重要,因为技术研发需要大量的前期投入,短期内还无法实现创新收益,这时企业创新面临的主要问题是节省创新成本和减少风险,所以技术市场、技术服务对技术研发的影响更为显著。知识产权保护的核心功能是创新权益保护,技术研发是知识生产过程,其创新收益还不能在短期内兑现,而且知识产权具有制度层面的属性,对企业技术研发能力的影响较为间接,所以,其回归系数的显著性相对要低一些。

在3个回归结果中,被解释变量滞后项系数均为正且高度显著,说明企业技术研发能力受到自身前期水平的重要影响,即具有累积性。进一步讲,企业技术研发能力提升是一项长期工程,不能一蹴而就,需要長期的积累和沉淀,只有持续研发和创新,特别是基础知识和技术的研发,才能为企业技术研发能力提升固本。

其他控制变量中,信息化水平的系数在3个结果中均通过1%的显著水平,说明信息化水平是影响企业技术研发能力的重要因素之一,其原因可能是,技术研发多数是原始创新,对未来的预期和风险掌控需要更充分的科技信息,信息化水平的提高节省了信息交流的成本,从而促进资源配置和降低创新风险。创新资本的系数在三个回归结果中有正有负,只有且都不显著,其可能的解释是,技术研发具有投资大、风险高,周期长的特点,面临着较大的沉没成本。企业规模的系数在3个结果中均显著为负,其可能的原因是,规模大的企业研发投入能力大,但也面临着更高的管理成本,存在效率损失。随着创新驱动发展战略的实施和高质量发展的推进,企业对技术研发的投入力度不断增加,但创新管理能力提升滞后,创新效率偏低。

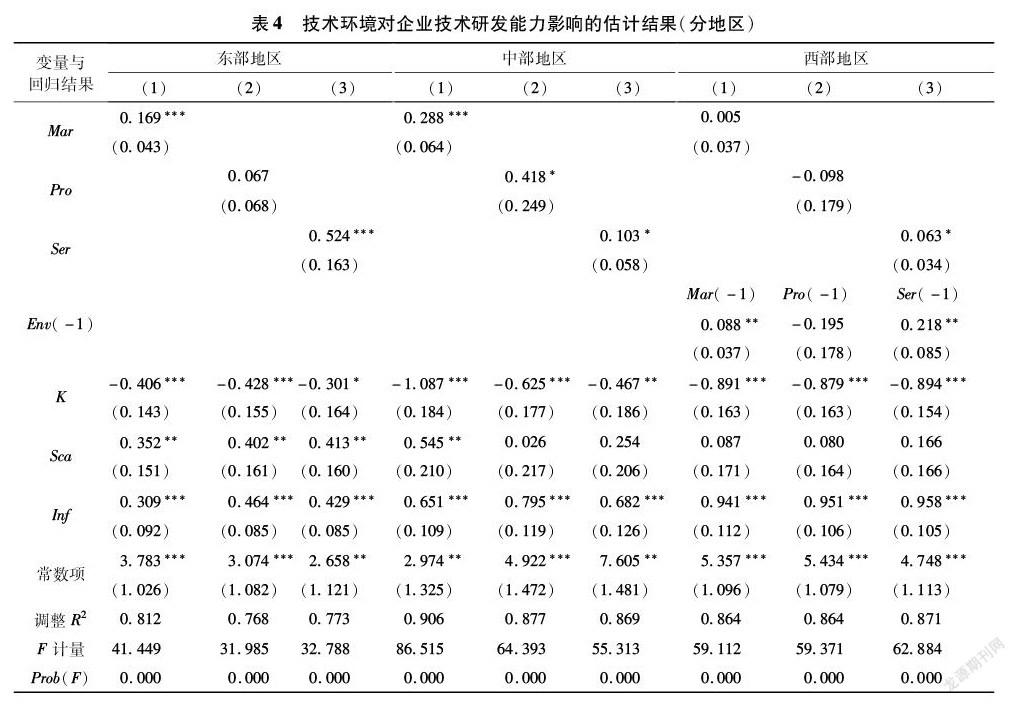

3.1.2 分地区情形

不同地区资源禀赋条件和经济发展状况不同,技术环境对企业技术研发能力的影响是否存在差异?为进一步检验,我们以模型(1)为基础,分别对东、中、西三大区域实证。在分地区情形下,数据样本大大减少,如果仍运用动态面板数据模型进行估计,不能给出理想的估计结果,为此,我们选择静态面板数据模型进行回归,经检验选择变截距模型,加之样本中的截面每年都相同,所以采用固定效应模型进行估计,见表4。

回归结果显示,不同技术环境变量对企业技术研发能力的影响存在地区差异。首先,技术市场的影响效应不同。在东部和中部地区的回归结果中,技术市场的系数都显著为正,但中部的系数更大,而西部结果中该系数为正且不显著,为进一步检验技术市场的这种影响效应是否存在滞后效应,我们引入了技术市场滞后一期,其系数显著为正。究其原因,这种现象与我国三大地区技术市场发展的地区差异密切相关,东部地区技术市场最为活跃,对企业技术研发能力的影响效应已经进入稳定阶段,中部地区的技术市场发展处于中游水平,对企业技术研发能力的影响效应进入快速增长阶段,西部地区技术市场发展规模最小,对企业技术研发能力的影响效应正处于起步阶段。其次,知识产权保护水平的影响存在地区差异。从东部地区看,知识产权保护的系数为正但不显著,中部地区的系数为正且较为显著,西部地区的系数为负且不显著,其滞后一期的系数仍然为负且不显著。出现这种结果差异的原因是,知识产权保护对创新的影响具有两面性,两者之间为非线性关系,可能存在一个创新效率临界值,小于该值时,知识产权保护促进创新,高于该值时则不利于创新[29]。东部地区整体创新水平较高,可能已经接近临界点,所以影响不显著,而中部地区创新水平居中,仍然处于临界点左侧,知识产权保护发挥正向效应。西部地区创新水平较弱,属于创新资源流出地,知识产权保护水平可能会导致“创新陷阱”[30],不利于创新。再次,技术服务影响的显著性呈现出梯度差异。从东、中、西三大区域的回归结果看,技术服务系数均为正,但东部的显著性更高,该系数的值由东、中、西依次递减。这种现象与创新资源流向正好相反。由于经济发展的区域差异等原因,创新资源主要流向发达地区,发达地区创新资源基础逐渐丰裕,引致技术服务发展,技术服务的作用发挥更为充分。需要重视的是,西部技术服务滞后一期的系数更为显著,说明提高技术服务水平,是提升西部地区企业技术研发能力的基础性工程。

从控制变量的回归系数看,信息化水平、创新资本与全样本大体相似,信息化水平的系数均显著为正,创新资本的系数都显著为负。耐人寻味的是,企业规模的系数为正,与全样本下的正好相反。这一看似奇怪的结果也有其原因:企业规模大并不必然提升技术研发能力,在全样本条件下,企业间规模和技术研发能力差异较大,如果规模小的企业的技术研发较为出色,两者之间呈现出负相关,但在分地区情形下,同一区域内企业间规模和技术研发能力的差异要小一些,极端情况较为少见,两者可能都呈现出共同的变化趋势,从而正相关。进一步看,在分地区的回归结果中,仅有东部的回归结果(1)、(2)和中部的回归结果(1)显著,其余结果均不显著,这意味着企业规模对企业技术研发能力的影响效应还取决于其它因素,如企业创新管理水平等的影响,这有待于今后进一步探究。

3.2 技术环境对企业技术应用能力影响的检验

3.2.1 全样本情形

以模型(2)为基础,通过动态面板数据模型分析了技术环境对企业技术应用能力的影响,见表5。技术环境各变量的系数都为正且高度显著,说明技术环境对企业技术应用能力产生正向影响。总体看来,技术环境对企业技术应用能力的影响和对企业技术研发能力的影响具有很大的相似性,但与之不同的是,表5中知识产权保护水平的显著性更高,说明知识产权保护对企业技术应用能力的影响更为显著,这与前文分析基本一致,因为知识产权保护水平越高,创新收益实现更有保障,其作用在技术应用阶段更能体现。

动态观察,技术应用能力滞后项系数均为正且高度显著,反映出技术应用能力同样具有累积性。创新成果转化应用是建设创新型国家和科技强国进程中亟需解决的关键问题,“重研究、轻应用”等问题致使不少研究成果沉淀在立项、评审领域。因此,积极探索有效的“产”“学”“研”合作模式,充分发挥企业的市场适应性,提升技术应用能力,显得甚为重要。

从控制变量看,新产品项目数的系数全部为正且不显著,说明新产品项目对创新成果转化有潜在的促进作用,但可能由于存在滞后,所以不显著。企业规模的系数有正有负,只有结果(1)显著,说明企业规模对技术应用能力的影响存在不确定性。开发新产品经费的系数显著为负,其原因是创新成果转化应用需要经历一定周期,前期投入的效应存在滞后。

3.2.2 分地区情形

以模型(2)为基础,进一步对东、中、西三大区域分别建立固定效应模型进行回归,结果见表6。通过分析比较可知:技术环境对东、中、西三大区域企业技术应用能力的影响存在差异。技术市场的系数全部为正,但显著性不同,东部、中部的系数高度显著,而西部的系数不显著,对西部技术市场滞后一期回归,其系数为正,但仍不显著。反映出东部、中部技术市场发展较好,技术市场作用能够有效发挥,但西部地区技术市场发展较为缓慢,其作用还没有充分体现。知识产权保护的系数同样存在差异,中部和东部的系数都为正,但只有中部显著,而西部的为负且不显著,其原因是,西部地区创新基础更为薄弱,区域发展的巨大差距,使得西部创新资源更为稀缺,知识产权保护对创新可能存在“抑制效应”,弱化了创新能力,这预示着,促进区域协调发展,是增强西部地区企业技术应用能力的基础性工程和艰巨任务。技术服务的系数都显著为正,说明技术服务对企业创新成果的转化应用具有重要推动作用。西部滞后一期的系数显著性增加,说明技术服務在西部地区也存在滞后效应,说明加强技术交流与合作,特别是促进西部地区的技术服务能力对增强企业创新成果应用转化后劲具有不可忽视的作用。

在控制变量中,新产品项目数的系数有正有负,显著性也不一,东部显著为负,中部有正有负但显著性较低,而西部的系数都为正但显著不一。这预示着新产品项目数存在最优区间,东部地区创新资源和科研基础较为雄厚,新产品项目数已经到了“规模报酬递减”,中部可能在“最优规模报酬”阶段,而西部创新资源和科研基础最少,新产品项目数则正处于“规模报酬递增”阶段,这说明,新产品开发项目的立项应该进行充分的市场考察和评估,且不可一拥而上,降低创新资源利用效率。开发新产品经费的系数在不同区域间也不相同。东部地区显著为正,中部地区有正有负且均不显著,西部地区都为负,结果(1)和(3)都显著,呈现出梯度性特征。揭示了创新成果应用转化中投入效应的滞后性,东部地区创新成果转化应用起步早,前期投入的效果已经显现,中部地区即将显现,而西部地区该方面的投入起步较晚,其作用发挥仍需时日。企业规模的系数也呈现出由东向西由负变正的趋势,这与新产品项目数的变化极为相似,其原因可能是,总体看,东部企业规模最大,中部次之,西部最小,折射出企业规模对创新成果应用能力的影响符合规模报酬递减规律,呈现出“倒U型”变化趋势。

4 结语

基于创新成本和收益角度,分析了技术环境对技术研发能力和技术应用能力的影响效应,利用2008—2019年规模以上工业企业的省级面板数据,建立计量经济模型进行验证。

1)完善技术环境,能够提升企业技术研发和技术应用能力。技术创新具有外部性强、风险高等特征,使企业创新面临着较高的机会成本和风险等。由于技术环境具有降低技术创新成本,保障创新收益实现的功能,因而能吸引创新资源流入,发挥配置效应、集聚效应和激励效应,提升技术研发能力,还可促进科技信息快速流动,实现创新价值等,发挥反馈效应、保障效应和竞合效应,促进技术成果转化,提高技术应用能力。

2)技术环境对企业技术创新能力的影响存在地区差异。其显著性呈现出由中、东、西递减趋势,其主要原因是技術环境对企业创新能力的影响受规模报酬递减规律支配。总体而言,东部技术环境更为完善,发展水平最高,对企业创新能力的作用已经稳定发挥;中部次之,对企业创新能力的作用快速增加;西部最低,对企业创新能力的作用刚开始显现。特别注意的是,知识产权保护对西部地区企业创新能力存在潜在的“抑制效应”,西部地区属于创新资源流出地区,创新基础薄弱,如果不加强技术环境建设,这种负面效应可能会进一步显现。

3)加强技术市场建设。进一步发挥企业在技术市场中的主体地位,培育技术市场主体,加强企业与科研机构等其他技术市场主体的合作,充分发挥技术市场的信息传递和创新资源配置功能,促进技术研发和创新成果转化应用。

4)健全技术创新服务体系。充分利用大数据、互联网等现代化信息技术,搭建技术创新服务平台,构建社会化的技术创新服务体系,引导技术服务机构专业化、规模化、规范化发展,促进创新信息有效传递,整合创新资源,促进科技信息交流与共享,推动各创新主体开展多种形式的合作及协调创新。

5)完善知识产权保护制度。进一步完善知识产权保护制度,确定合理的专利保护宽度,探索最优专利保护制度。利用好知识产权保护制度,发挥其对创新的积极效应,保障创新者获得预期收入,降低技术创新风险,激励企业创新。

参考文献:

[1] TODTLING F.Technological change at the regional level[J].Environment and Planning,1992(11):1565 -1584.

[2]VITTORIA M P,LAVADERA G L.Knowledge networks and dynamic capabilities as the new regional policy milieu:A social network analysis of the campania biotechnology community in southern italy[J].Entrepreneurship & Regional Development,2014,26(07 - 08):594 -618.

[3]SZCZYGIELSKI K,GRABOWSKI W,PAMUKCU M T,et al.Does government support for private innovation matter? Firmlevel evidence from two catchingup countries[J].Research Policy,2017,46(01):219 - 237.

[4]海江涛.企业工艺改进过程与政府部门提供研发补贴的策略[J].技术与创新管理,2019(01):65 - 40.

[5]夏媛,姜娟.政府补贴对企业技术创新能力的影响研究——基于新能源汽车企业经验证据[J].技术与创新管理,2021(03):237 - 243.

[6]BAYONA VELASQUEZ E M,ERAZO ORTIZ D S,MARTINEZ GONZALEZ E F.Innovation in the colombian manufacturing industry 2013—2014[J].Dimension Empresarial,2018,16(01):15 - 28.

[7]CATOZZELLA A,VIVARELLI M.The possible adverse impact of innovation subsidies:some evidence from italy[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2016,12(02):351 - 368.

[8]李玲,陶厚永.技术信息获取、政府科技资助影响企业创新能力吗[J].科技进步与对策,2020(02):34 -41.

[9]LIU D,CHEN T,LIU X,et al.Do more subsidies promote greater innovation?Evidence from the Chinese electronic manufacturing industry[J].Economic Modeling,2019,80:441 - 452.

[10]HUANG Q,JIANG M S,MIAO J.Effect of government subsidization on Chinese industrial firms’ technological innovation efficiency:a stochastic frontier analysis[J].Journal of Business Economics and Management,2016,17(02):187 - 200.

[11]齐亚伟.区域创新环境对三大创新主体创新效率的影响比较研究[J].科技进步与对策,2015(07):41 -46.

[12]钟廷勇,许超亚,李江娜.产业政策、市场竞争与企业创新策略选择[J].江海学刊,2021(02):105 - 112.

[13]张永安,关永娟.市场需求、创新政策组合与企业创新绩效——企业生命周期视角[J].科技进步与对策,2021(01):87 - 94.

[14]MICHAEL STORPER,ANTHONY J VENABLES BUZZ.Facetoface contact and the urban economy[J].Journal of Economic Geography,2004,4(04):351 -370.

[15]劉军,杨浩昌,李廉水.产业集聚对技术创新能力的影响及其区域差异[J].中国科技论坛,2015(06):65- 69.

[16]何守超,陈斐.生产服务业集聚与技术创新:理论及实证——基于2003—2015年省级面板数据[J].经济体制改革,2017(05):188 - 194.

[17]曾庆军,王纯,张晴云.生产服务业集聚与区域创新效率的空间效应研究[J].软科学,2019(01):24 - 28.

[18]李桢,欧光军,刘舒林.高技术企业颠覆性技术创新能力影响因素识别与提升探究——基于创新生态系统视角[J].技术与创新管理,2021(01):20 - 28.

[19]POHSUAN HSU,TIAN X,XU Y.Financial development and innovation:crosscountry evidence[J].Journal of Financial Economics,2014,112(01):116 - 135.

[20]严若森,姜潇.关于制定缓解、政治关联、融资约束与企业研发投入的多重关系模型与实证研究[J].管理学报,2019(01):72 - 84.

[21]吕承超,王媛媛.金融发展、贸易竞争与技术创新效率[J].管理学刊,2019(04):21 - 31.

[22]王爱民,李子联,张培.外商直接投资、技术环境与企业自主研发[J].南大商学评论,2016,13(04):1 - 20.

[23]张治栋,廖常文.区域市场化、技术创新与长江经济带产业升级[J].产经评论,2019(05):94 - 107.

[24]韩玉雄,李怀祖.关于中国知识产权保护水平的定量分析[J].科学学研究,2005,23(03):377 - 382.

[25]殷洪飞,殷群.FDI影响行业自主创新能力溢出效应及政策分析[J].科技与经济,2016,29(01):31 - 36.

[26]孙赫.我国知识产权保护执法水平的度量及分析[J].科学学研究,2015(09):1372 - 1380.

[27]王爱民,李子联.技术引进有利于企业自主创新吗?——对技术环境调节作用的解释[J].宏观质量研究,2018,6(01):109 - 117.

[28]朱平芳,徐伟民.政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究[J].经济研究,2003(06):45 - 54.

[29]LORENCZIK C,NEWIAK M.Imitation and innovation driven development under imperfect intellectual property rights[J].European Economic Review,2012,56:1361 -1375.

[30]郭春野,庄子银.知识产权保护与“南方”国家的自主创新激励[J].经济研究,2012(09):32 - 45.

(责任编辑:王 强)