大学生社交网络使用与孤独感的关系:人格的调节作用

周碧薇 洪鲁鲁 许华山

【摘 要】 目的:为探讨大五人格在社交网络使用与孤独感间的调节作用。方法:以649名大学生为研究对象,采用社交网络使用量表(MFIS)、大五人格量表(CBF-PI-B)、孤獨感量表(UCLA)进行问卷调查。结果:1.大学生社交网络使用的性别差异没有统计学意义。2.社交网络使用与孤独感呈显著正相关;孤独感与神经质呈显著正相关,与严谨性、宜人性、开放性和外向性均呈显著负相关。3.神经质和外向性人格在社交网络使用与孤独感间起调节作用,而严谨性、宜人性、开放性人格不具有调节效应。结论:对于高神经质的大学生,社交网络使用显著负向预测孤独感;对于低外向性的大学生,社交网络使用显著正向预测孤独感。

【关键词】 社交网络使用;孤独感;人格;大学生

【中图分类号】 B844.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 2096-4102(2022)01-0030-03

一、问题提出

当前,互联网、智能手机迅速兴起普及,人与人之间交往的方式发生了深刻的变革。截至2020年6月,国内手机常使用各类APP中,即时通信类APP使用时间最长,占比13.7%,其中微信(85.0%)和QQ(41.6%)两类即时通信社交软件在人群中使用率位居前列。[1]网络社交在人群社交结构中的比例逐渐增大。调查数据显示,大学生是社交网络用户主要群体之一。借助微信、QQ等社交网络工具,人们可与他人聊天、即时分享生活事件,表达自身情绪,极大地满足了青年人的心理需求。[2]相较于其他年龄群,大学生更偏好使用社交网络进行交流与沟通。

随着网络社交平台作为人际交往、互动工具的广泛使用,许多研究开始关注和探讨社交网络使用与社会心理适应的关系。大学生普遍面临学业、就业、人际关系等重大问题,由于自身心理、社会性发展的局限性,容易受负性情绪的困扰。[3]而孤独感是大学生较为常见的情绪体验,常与社交问题相随,是指个体感受到缺乏人际接触或被隔离时产生的不愉快或痛苦的消极情感体验。[4]有关社交网络使用与孤独感的研究发现,社交网络使用与孤独感关系密切,随着社交网络使用强度的增加,孤独感也越强烈。[5]但是,另一些研究认为,网络交往是非面对面的,信息传递具有不同步性和匿名性,可创设一个更为轻松的社交环境,有助于降低个体的孤独水平。已有研究中,社交网络使用与孤独感关系的研究结果的不一致,可能是由于这一关系受到其他因素的影响。[6]在分别以儿童和青少年为对象的研究中发现,外向性、宜人性和神经质是影响网络使用的重要人格特质;高神经质个体使用社交网络有助于个体减少孤独感,而高内向性个体使用社交网络可能会进一步减少社会卷入,增加孤独感。[7-8]因此,在探讨社交网络使用与孤独感之间的关系时,应考虑到不同人格特质的问题,人格特质可能是社交网络使用与孤独感间的一个调节变量。

社交网络使用变革了传统人际交往方式与交往体验,其广泛使用对处于人生关键期的大学生社会心理适应产生了深刻影响。目前学界对社交网络使用的研究关注程度呈上升趋势,但对其作用机制研究不够深入。因此,本研究拟探讨大五人格在大学生社交网站使用与孤独感间的调节效应,以期丰富社交网站使用与孤独感的关系研究。

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群抽样法,在安徽省两所高校随机抽取5个班级,并以班级为单位集体施测。共发放问卷700份,回收有效问卷649份,有效回收率为92.7%。其中男生251人(38.7%)。女生398人(61.3%);年龄17-24岁,平均年龄(19±1)岁。

(二)研究工具

1.社交网络使用量表(MFIS)

采用Orosz等人编制的多维度Facebook使用强度量表(Multidimensional Facebook Intensity Scale)。[9]该量表共13个题项(如,“当我无聊时,经常会浏览微信或QQ”),包含持久性、无聊感、过度使用和自我表达4个维度。采用1(非常不同意)至5(非常同意)5级评分,总得分越高,说明个体的社交网络使用强度越高。本研究对该量表进行了中文翻译,并把量表中“Facebook”的文字表述全部替换成“微信或QQ”,验证性因素分析的拟合指数为:x2/df=6.1,GFI=0.928,CFI=0.929,TLI=0.905,RMSEA=0.08,中文版量表结构效度良好。本研究中该量表的Cronbach’α系数为0.89。

2.大五人格量表(CBF-PI-B)

采用王孟成和戴晓阳编制的中国大五人格问卷简式版。[10]该问卷共40个题项,包含5个维度,每个维度8个题项,其中有7个条目反向计分。问卷采用1-6级评分,从1“完全不符合”到6“完全符合”。本研究中该量表Cronbach’α系数为0.85,神经质、严谨性、宜人性、开放性和外向性5个维度的Cronbach’α系数为分别为0.836、0.829、0.892、0.817、0.875。

3.孤独感量表(UCLA)

采用中文版孤独感量表。[11]主要测试个体对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。量表采用1-4级评分,共20个题项,其中9个条目反向计分。总得分越高,孤独感越强烈。本研究中该量表的Cronbach’α系数为0.91。

(三)数据处理

使用 Spss20.0统计软件进行数据分析。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

本研究采用个体自我报告的方法收集数据,可能存在共同方法偏差的问题影响研究结果。其中研究中所采用的2个量表设置正反计分,有利于控制共同方法偏差问题。Harman单因素检验结果显示,共有14个因子的特征值大于1,第一个因子的变异解释率为17.9%,低于40%的临界标准。表明本研究的数据不存在明显的共同方法偏差问题。

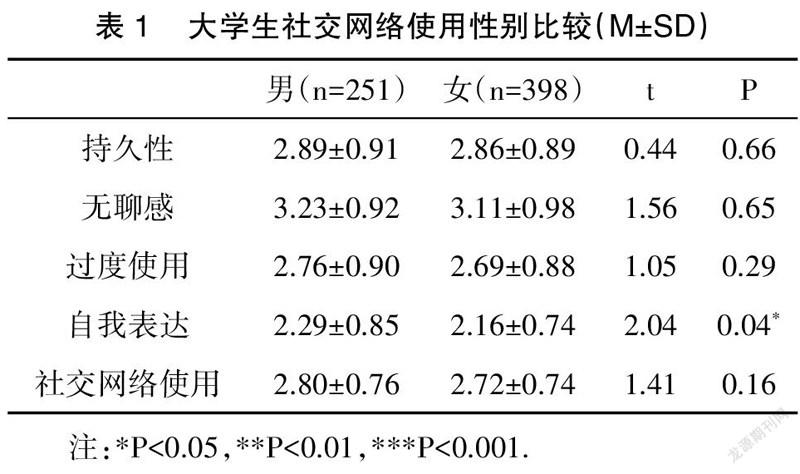

(二)大学生社交网络使用性别比较

独立样本t检验发现,大学生社交网络使用的性别差异没有统计学意义,但在自我表达维度上,男生显著高于女生(见表1)。

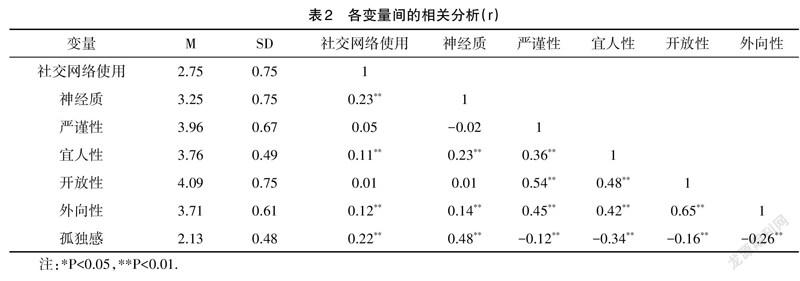

(三)各变量间的相关分析

表2显示,社交网络使用与神经质、宜人性、外向性和孤独感均呈显著正相关;孤独感与神经质呈显著正相关,与严谨性、宜人性、开放性和外向性均呈显著负相关。

(四)调节效应检验

采用Hayes编制的SPSS宏中的Mode1(Mode1为调节效应模型),在控制性别、年龄的情况下对大五人格在社交网络使用与孤独感之间关系中的调节效应进行检验。结果见表3。

神经质、外向性与社交网络使用的乘积项对孤独感的预测作用均显著(β=0.03,P<0.01;β=-0.08,P<0.01),而宜人性、严谨性与开放性与社交网络使用的乘积项对孤独感的预测作用均不显著(β=-0.009,P>0.05;β=0.002,P>0.05;β=-0.004,P>0.05)。说明神经质、外向性在社交网络使用与孤独感的关系上具有调节效应,而严谨性、宜人性、开放性人格不具有调节效应。

对高神经质的大学生而言,社交网络使用对孤独感具有显著的负向预测作用(simpleslope=-0.11,t=-4.04,P<0.01);而对低神经质的大学生来说,社交网络使用对孤独感预测作用不显著(simple slope=-0.03,t=-1.23,P>0.05)。对于低外向性的大学生,社交网络使用对孤独感具有显著的正向预测作用(simpleslope=0.13,t=6.79,P<0.01);而对高外向性的大学生来说,社交网络使用对孤独感预测作用不显著(simpleslope=0.03,t=1.81,P>0.05)。

四、讨论

本研究发现,大学生社交网络使用的性别差异没有统计学意义。当前,互联网广泛普及,手机网民高达9.32亿人,而智能手机也已成为大学生的贴身之物。对大学生而言,社交网络是获取社会支持、维系人际关系的重要平台,因此不论男、女大学生都倾向于使用社交网络展示自我,与他人建立联系,增进感情。[4]

调节效应检验表明,神经质和外向性在社交网站使用与孤独感之间起调节作用,但严谨性、宜人性和开放性不是社交网站使用与孤独感的调节变量。具体来说,对于高神经质的大学生,其社交网站使用能显著负向地预测孤独感;而对于低神经质的大学生,其社交网站使用对孤独感的预测不显著,即对于高神经质大学生,社交网络使用有助于其减少孤独感。高神经质的大学生,易紧张、好激动、敏感多疑,线下人际交往中常常遇到人际交往困境。而社交网络具有匿名性、信息不同步、可随时退出等特点,能够给高神经质的大学生提供一个相对较为有利的环境,可缓解现实生活中难以互动的局面,有利于提升其人际交往满意度,降低个体孤独感水平。[7]同时,对于低外向性的大学生,社交网络使用对孤独感具有显著的正向预测作用,而对高外向性的大学生来说,社交网络使用对孤独感预测作用不显著,即低外向性的大学生,社交网络使用会增加其孤独感。替代理论认为,网络社交行为是一种肤浅的弱联系,降低了人际关系质量而会增加孤独感。[6]低外向性的大学生相较于高外向性大学生社会支持较少,在现实生活中很难建立令人满意的人际关系,对其而言,社交网络使用程度越强,反而会导致线下社交行为的进一步减少,从而会增加孤独感。[12-13]

随着社交网络使用的激增,潜在的心理健康问题不断涌现。大学生社会支持系统较弱,常体验到孤独感,多依赖在网络上寻求情感支持。[5]本研究通过对人格特质调节作用的考察,进一步明确了社交网络使用对不同人格特质人群孤独感区别化影响,对在网络时代下提升大学生心理健康水平具有积极的促进意义。

【参考文献】

[1]中国互联网信息中心.第46次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2020-09-29)[2021-01-15].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202009/t20200929_71257.htm.

[2]姜永志,白晓丽,阿拉坦巴根,等.青少年问题性社交网络使用[J].心理科学进展,2016,24(9):1435-1447.

[3]陈彦芳.大学生孤独感现状调查研究[J].社会心理科学,2013,28(8):78-81.

[4]安容瑾,姜永志,白晓丽.青少年社交网络使用与孤独感的关系:在线积极反馈与积极情绪的多重中介[J].中国临床心理学杂志,2020,28(4):824-828,833.

[5]杨邦林,林媛媛,林谷洋,等.社交网络使用对大学生孤独感的影响[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2018,38(2):52-57.

[6]周宗奎,王超群.网络社交行为会增加孤独感吗[J].苏州大学学报,2015(3):81-91.

[7]van der AN,Overbeek G,Engels R CM E,et al.Daily and Compulsive Internet Use and Well-Being in Adolescence:A Diathesis—Stress Model Based on Big Five Personality Traits[J].Journal of Youth and Adoleseence,2009,38(6):1-19.

[8]沈彩霞,劉儒德,王丹.儿童网络行为与孤独感的关系:人格的调节效应[J].心理科学,2013,36(5):1140-1145.

[9]Orosz G,Beáta B,Istvan T.Four facets of Facebook Intensity - The development of the Multidimensional Facebook Intensity Scale[J].Personality and Individual Diferences,2015,38(11):1-10.

[10]王孟成,戴晓阳,姚树桥.中国大五人格问卷的初步编制Ⅲ: 简式版的制定及信效度检验[J].中国临床心理学杂志[J],2011(19): 454-457.

[11]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:238-241.

[12]Kraut R,Patterson M,Lundmark V,et al.Internet Paradox.A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-being?[J].American Psychologist,1998,53(9):23-59.

[13]刘加艳.大学生孤独感与网络使用特点关系的研究[J].中国临床心理学杂志,2004,12(3):286-287,292.