不确定性与制度的认知本质

——基于扩展的海勒模型

崔 兵

(湖北工业大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430068)

一、引言

通过对制度思想史的梳理发现(汪丁丁,2003)[1],将人类社会长久存在的“制度现象”抽象为“制度”概念进行研究的历史不过百余年。经济学对制度的研究肇始于凡勃伦1899年出版的以“制度的经济研究”为副标题的《有闲阶级论》。然而,迄今为止,向来以意见分歧著称的经济学家并未就制度研究的诸多理论问题形成共识(青木昌彦,2001)[2]。回溯到制度现象的原点,重新探究作为制度原始构件的元制度的起源,不失为消弭理论纷争的可行路径。制度现象是复杂的人类现象,真实世界的制度是规制性、规范性和认知性的统一体(斯科特,1995)。与现有研究多注重制度的规范性和规则性不同,本文尝试融合制度经济学和行为经济学的分析框架,从不确定性和认知视角审视制度的起源,并从制度与认知共同演化的视角研究制度变迁,有助于弥补现有文献对制度的认知性研究不足的缺憾。

论文以海勒模型定义的不确定性为基础,并进一步扩展该模型,分析不确定性个体认知的异质性,剖析不确定性个体认知转化为群体认知的制度化过程,引入行为经济学的认知偏差分析,论证作为群体认知共享信念的制度的起源与变迁机制。

二、不确定性与制度需求——海勒模型

制度作为人类行动的产物是不争的事实,而不确定性是人类行动的本质内涵。人类有机体的不稳定性使得人不得不为自己的活动提供一个稳定的环境(伯格,卢克曼,2019)[3],源于本能需要,人类普遍存在使自身环境更易于预测的动机。由此可见,不确定性以及与之相应的制度现象伴随整个人类活动的始终。海勒模型(Heriner,1983,1985)[4][5]洞察到人类活动的本性,独辟蹊径地赋予不确定性概念新的内涵,为从认知角度揭示制度起源及变迁贡献崭新的解释框架。

(一)不确定性的海勒定义

尽管沙克尔认为20世纪30年代以来,经济学已经转变为一门“如何应对稀缺性和不确定性”,而非仅仅关注稀缺性的学科(转引自克里斯蒂安,2020)[6]。但海勒却认为主流的新古典经济学范式并未就不确定性——这个经济生活的根本建立起有效的分析框架。为弥补此缺憾,海勒创造性地定义不确定性的概念,并通过不确定性概念的展开重新搭建经济问题的解释框架,力图为真实世界广泛的人类活动(甚至包括生物活动)贡献更具说服力的分析逻辑。

海勒将不确定性定义为个体能力(Competence)与所决策问题难度(Difficulty)之间的差异(C-D Gap),并指出新古典范式行为主体决策能力与决策问题难度相互“匹配”的假定明显有悖于真实世界。基于不确定性的定义,不确定性显然受制于两类因素的影响:一类是个体能力因素(p),海勒将其定义为感知因素(Perceptual Variables),即行为主体识别自身行为和环境关系的能力;一类是环境因素(e),决定行为主体所需解决的决策问题的复杂性。据此,规定不确定性函数为:。其中,U表示不确定性,p-表示不确定性与个体能力呈反向关系,e+表示不确定性与环境复杂性呈正向关系。

不确定性函数仅仅只是描述不确定性与个体能力和环境复杂性之间的定性关系,并不能精确量化不确定性程度。奈特指出“可测量的不确定性”与“不可测量的不确定性”存在根本区别,只有将“不确定性”一词限定在非定量情形下,才是一种“真实”(Genuine)的不确定性。[7]海勒将不确定性定义为C-D Gap时,已经认识到对“真实”不确定性进行量化分析的困难,进而主要运用非量化的类比方法比较不确定性程度的差异(比如人类不确定性程度远低于非人类动物),具体到对个体能力的分析也主要是描述性的定性分析。因为从个体对环境的感知到个体行为决策的过程(环境-信息-行为),可以细化为个体从环境提取信息、识别环境状态(涉及判断能力)和基于状态信息进行行为决策(涉及决策能力)两个阶段,海勒定义的个体能力也主要包含行为主体的判断能力和决策能力。前者包括个体基于自身的认知框架对已知和潜在环境信息的处理和解释能力及个体对外在环境特征的敏感性;后者包括个体对自身偏好和预期的感知能力、个体对自身认知能力的评价以及基于过去经验和未来预期进行现实决策的能力。影响不确定性的解决问题的复杂性则主要与三个因素有关:环境可能发生的状态(S)、各种状态发生的可能性(P),以及状态与其发生可能性之间关系的稳定性(S与P之间关系的稳定性)。

(二)不确定性派生制度需求

不确定性直接影响行为主体行为决策的绩效,进而决定其在复杂环境条件下的生存机会。海勒基于生存可靠性条件(The Reliability Condition),证明源于C-D Gap的不确定性需要对行为选择的灵活性进行限制(Flexibility Constrained Behavior)。人类面临不确定性,需要通过构造规则去限制选择的灵活性,改进控制环境的能力,由此派生出对制度的需求。

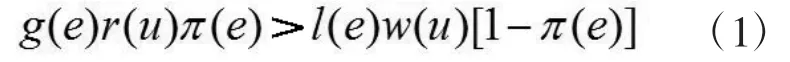

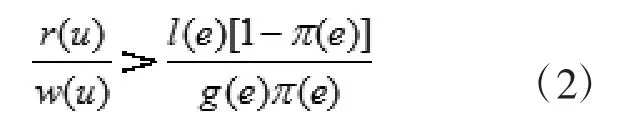

生存可靠性条件建立在简单的成本收益分析基础上,基本逻辑是行为选择的收益高于行为选择成本时,该项行为会被选择,即:

通过(1)式变形可得:

将(2)式右侧定义为行为主体“要求”的可靠性(能够容忍行为灵活性的下线Tolerance Limit,T(e)),左侧为行为主体“实际”的可靠性。由此可见,当且仅当满足时,行为主体方能灵活选择其行为。进一步给定的比值,则T(e)大小仅与有关。当环境出现正确状态的概率下降(环境复杂性上升)时,“要求”的可靠性T(e)会上升,给定“实际”的可靠性保持不变,则(2)式规定的满足生存的可靠性条件可能反转。面对此类环境复杂性上升导致增加的不确定性,行为主体在自身能力难以改进的情况下,唯有通过对行为选择的灵活性加以限制实施对环境的控制。由此我们不难发现真实世界中广泛存在的“习惯、惯例、经验法则、管理程序、风俗等”、“规则引导的行为”(Rule-Governed Behavior)。基于此,海勒得出不确定性是“可预测行为的根源”的理论洞见,而制度则是人类用于应对不确定性,使人类行为可预期的重要工具。正是在这个意义上,不确定性派生了作为行为规范的制度需求。

三、不确定性认知与制度起源①为规避对诸如正式制度起源于非正式制度,某正式制度源于其他类型正式制度的有关制度起源迭代性的争论,文章所指的制度起源是元制度起源。

海勒创造性地将不确定性定义为C-D Gap,建构起认知与制度之间的逻辑关联,为从认知视角理解制度起源及变迁机制,解释人类社会的制度现象开辟了新的思维路径。然而,从方法论的视角审视,海勒基于不确定性——灵活性受限的行为选择——制度(规则)的分析逻辑仍然是功能主义解释(Functional Explanation),即引用结果而非原因来解释行为或行为模式(埃尔斯特,2019)[8]。诚然,不确定性派生了对充当行为规范的制度的需求,但制度不会从天而降、自然而然地产生,天下没有“免费的制度”。相比制度需求,制度供给是更为根本性的问题。面对不确定性,“谁制定了规则,规则是为谁制定的以及它们的目标是什么?”才是理解制度现象的关键问题(诺思,2008)[9]。为此,需要进一步扩展海勒模型,以不确定性个体认知为起点,深入分析个体认知与群体认知的关系,回归到基本制度的一般形态——元制度(青木昌彦,2001)②从人类制度演化的总体特征看,包括正式制度、非正式制度和制度实施机制的制度架构经历了从简单到复杂的历史发展过程。元制度作为整体性制度安排的原始构件,是后续制度生发繁衍的基础,习俗则被一致认为是至关重要的元制度(青木昌彦,2001;道格拉斯,2013)。因此,探究制度的起源无一例外都选择从研究习俗着手。,探寻制度起源的“密码”。

(一)不确定性个体认知的异质性与制度建构

“在社会科学里,令人满意的解释必须最终锚定于针对个体行为的假设上。”(埃尔斯特,2019)[8]对海勒模型的扩展必然以不确定性个体认知的异质性为突破口。实际上,海勒基于C-D Gap的不确定性定义已经暗含不确定性的异质性(个体差异不能简单处理为模型的误差项)。显然,对于同等复杂程度的决策问题,由于不同行为主体判断能力和决策能力的差异,各自感知的不确定性必然存在差别。海勒对人类和非人类动物之间的比较证明了此类不确定性的异质性。而人与人之间的能力差异也是人类社会不言而明的基本事实,由此可以推论在C-D Gap中D相同的情况下,由于行为主体C的差异导致不确定性的异质性。除此之外,不确定性的异质性还源于行为主体异质性的不确定性偏好,不同行为主体对待相同不确定性的态度存在差异。因为不确定性喜好型(Uncertainty Seeking)、不确定性中性(Uncertainty Neutral)和不确定性规避型(Uncertainty Aversion)的不确定性偏好差异(Fehr,2020)[10],行为主体面临不确定性时会存在不同的行为选择,进而在行为选择的灵活性上表现出异质性,也必然形成不同的制度需求和制度供给动机。

不确定性异质偏好的行为主体还存在不确定性容忍度(Tolerance of Uncertainty)的差异,即使是不确定性喜好型的行为主体同样存在寻求不确定性的本能和无法忍受的不确定性水平(Buhr,Dugas,2002)[11]。不确定性容忍度就像一个“过滤器”(Buhr,Dugas,2002)会影响行为主体对环境的感知和判断能力。在环境-信息-行为的决策过程中,不确定性容忍度直接影响行为主体环境信息的提取和加工方式(黄仁辉,2014)[12]。低不确定性容忍度的个体会更加注意环境信息中的威胁信息而忽视机会信息,因而对海勒意义上的生存可靠性的“要求”更高,即能够容忍的行为灵活性的下线(Tolerance Limit),T(e)的阈值更小(的要求增大)。为满足(2)式的生存可靠性条件,此类行为主体有更高的确定性需要(Need of Certainty),因而会选择更加可预期的行为或者对能够约束其他行为主体的规则存在更强的需求。不确定性容忍度不仅影响行为主体对环境信息的筛选和过滤,还会对行为决策所需信息量产生影响。低不确定性容忍度的个体相较于高不确定性容忍度的个体需要更大的信息量辅助决策,意即前者对取值的要求更大,因而更可能回避灵活性的行为选择或者具有更强的动机提供刚性的行为规则。

(二)个体认知到群体认知的转化与制度起源

不确定性个体认知的异质性是探究制度起源问题的起点,但作为规范预期和提供秩序的制度只能是社会化的产物。只有不确定性的个体认知能够进一步转变为群体认知,建构起群体关于不确定性的共享信念,制度方能应运而生。言下之意,制度起源于从个体认知转变为群体认知的制度化过程。探究制度起源的要害在于明晰制度化过程的机理,辨识决定哈耶克意义上的个人的感觉秩序(Sensory Order)转化为社会秩序(Social Order)的关键因素(哈耶克,2013)[13]。

个体基于自身对不确定性的认知,选择对自身行为的灵活性进行限制,这种灵活性受限的行为在不断重复后就会形成一种模式。对个体而言,形成行为模式意味着个体行为已经被惯例化(Habitualization)。但基于不确定性个体认知的异质性,不同行为主体惯例化的行为并不必然一致。假设A、B两个具有不同不确定性认知的个体产生“互动”,此时HA、HB两类不同惯例活动就会交互类型化(Reciprocal Typification),个体认知转化为群体认知的制度化过程就出现了①逻辑上可以认为个体行为的惯例化过程先于任何制度化过程,但事实上,由于人类的社会性本质,人类惯例活动的最重要部分与人类活动的制度化是同延的(Coextensive),难以在时空上将二者划分为完全独立的过程(伯格和卢克曼,2019)。。开启制度化过程就必然面临不同行为主体异质性认知的协调或认知冲突解决问题。当存在认知冲突时,谁的认知更重要就成为制度化的关键,因为制度只能反映那些有能力实现其目标的行为主体的个体认知。言下之意,每一个社会都有一些被认为“权威”的社会成员,并由他们决定“什么是惯例”并达成共识。为此,我们必须引入“权威的权力结构”解决制度化过程的认知冲突问题。回溯到作为元制度的习俗产生过程中“合法”权威可能赋予单个行为主体,比如“父亲、医生、法官、裁判员及男管家”。或者也可以是分散的,比如群体成员对某种一般性原则的一致赞同赋予为基础的权威(道格拉斯,2013)[14]。“权威”的社会成员要证明其个体认知的“合法性”,就只能借助于不同于社会环境的物理环境,将人类活动的某种规定性类比为自然世界或超自然世界的运行法则,利用独立于人类活动的物理世界的永恒性满足人类活动寻求确定性的诉求。道格拉斯引用劳动分工的习俗源于“女人对男人就如左手对右手”的类比,证明身体类比的结构强化了社会原则,而正是群体共享的类比促使一系列制度合法化②人类早期社会中,巫术、神话、图腾和宗教几乎都通过“人神合一”“天人合一”等类比想象塑造“权威”的合法性。。当HA、HB两类不同惯例活动得到A、B的共同认同而不再是个体的自发行为时,A、B就构建起了关于不确定性的共享信念,两人的惯例活动获得了稳定性,成为扩张性制度秩序的基础。

四、制度和认知的共同演化与制度变迁

C-D Gap意义上的不确定性会派生限制行为选择灵活性的制度需求,而当合法“权威”对不确定性的个体认知转变为群体认知,变成群体共享信念,制度便因为制度化的过程得以建立。既然元制度是整体制度体系的原始构件和一般形态,因而可以将制度变迁视为基于元制度的繁衍生发过程。基于对元制度起源的分析逻辑,不难发现制度变迁的动力机制源于个体C-D Gap的变化和个体认知转化为群体认知的制度化过程(经验上,这两个过程往往相互交织,难以独立区分)。由于制度一旦建立,就不仅仅只是作为行为规范性的被动存在,而是具有影响认知和行为的能动性。制度与认知复杂的双向作用,认知的制度化与制度化的认知交替推进,催生了纷繁复杂的制度变迁现象,这正是诺思“信念-制度-组织-政策-结果”这一制度分析逻辑的根本要义。

(一)制度变迁的动力机制:基于制度的认知本质

既然个体认知是制度生发的基础,个体C-D Gap的变化就成为制度变迁首当其冲的因素。给定个体能力C不变,外部环境复杂程度的变化引发决策问题困难程度D的改变,必然诱发制度变迁的需求。“理解不断发展的人类环境的必要前提是理解那些导致物理环境被‘征服’的革命性变化。”而制度是“征服”物理环境变化导致的不确定性的重要手段。[9]相对物理环境的不确定性,人类社会环境的不确定性变化对制度变迁的需求更为强烈。如果外部环境复杂程度D总是处于持续的变化之中,C-D Gap的大小就关键取决于个体认知能力C的变化,正是在这个意义上诺思认为个体认知模式是理解制度变迁的关键(诺斯,2008)[9]。前文已经提及个体认知能力包括对环境信息的判断能力和基于判断的行为决策能力。对环境信息的判断能力需要个体对环境变化有“正确”的感知,但由于个体知识的有限性,个体对外部世界的感知必然是不完全的。①哈耶克认为个体的感觉秩序(Sensory Order)只能是物理秩序(Physical Order)的不完全表征。因而感知是否“正确”,就很难具有纯粹的客观性,而只存在主体间客观性(Inter-subjective)。而且即使具备相对完备的知识,个体在环境信息的感知过程中还存在启发式思维、确认性偏见(Confirmation Bias)、高估低概率事件低估高概率事件、框架效应、可得性偏误(Availability Bias)等一系列认知偏差导致其对环境信息的“误解”。进入决策阶段,由于惯例化决策本身既是跨期决策也是风险决策,行为个体认知偏差中的即时偏误和确定性偏好同样影响决策的“正确性”。当然,人类个体通过认知层面和知识层面的学习能消减部分影响认知能力的认知偏差,但认知偏差普遍广泛的存在是不争的事实。此外,由于制度与认知的双向作用,个体的认知、知识和学习都是制度嵌入或制度依赖的(Dequech,2006)。[15]社会业已存在的元制度会直接影响个体认知能力,进而推动或阻碍制度变迁。因为元制度的存在意味着与A、B二人对应的HA、HB惯例行为已成为一种规定性,即不同角色选择符合共享信念的各自行为行事。此时,“我们就是这样做的”变成了“事情就该这样做”(伯格,卢克曼,2019)[3],这种由规定性决定的专业分工会进一步引导个体学习和知识获取,塑造其认知能力。

个体认知转化为群体认知的制度化过程同样是制度变迁的重要动力机制。由于合法“权威”在制度化过程中具有举足轻重的作用,“权威”的转换及作为个体“权威”的C-D Gap的变化都会影响制度变迁。首先,经济变迁的过程中,人类社会的“权威”并不是一成不变的。无论从先天遗传还是后天习得的角度看,人类发展的不同阶段都会有不同的个体或不同的一致认同的基本原则被认为是“重要”的。“权威”的转换必然重启个体认知转化为群体认知的制度化进程,导致制度变迁。其次,给定“权威”固定的前提下,充当“权威”的个体认知能力的改变便成为诱发制度变迁的重要力量。“权威”的个体认知偏差可能会通过制度化的形式演变为群体认知偏差,导致“权威”对环境认知的个体偏误演变为整个社会的系统性的群体偏误。同时,在群体内异质性个体交互行动的过程中,可能涌现完全不同于个体认知偏差的群体认知偏差。群体具有特有的、不同于独立个体的特征,会形成独特的群体情绪和群体道德(勒庞,2011)[16],进而影响制度选择。②勒庞(勒庞,2011)认为群体具有冲动、急躁、非理性、缺乏判断力和批判精神、夸大情绪、偏执、独断和保守等不同于独立个体的群体情绪和群体道德。最后,实现个体认知转化为群体认知的手段和方式同样影响制度变迁。“共享”信念并不是自然而然形成的,“共享”达成的程度和形塑的时间会因为差异化的转化方式而异。由于“无论给群体提供的是什么样的观念,只有当这些观念具备绝对化、不妥协和简单化的特性时,才会发生效用”(勒庞,2011)[16],合法“权威”为使自己对不确定性的个体认知及时上升为群体认知,就必然对其个体认知进行“加工改造”以引起个体注意和迅速传播,实现异质性个体认知的统一。而此时,“权威”会充分利用元制度对个体感知的控制力,系统地引导个人记忆,把他们的感知引领到与“共享”信念要求相匹配的形式中去,推动制度变迁的进程。

(二)制度变迁与经济增长:基于制度的认知本质

制度变迁与经济增长关系的研究或对制度变迁绩效的考察是新制度经济学和新政治经济学的主要议题,研究的基本结论是有效制度是经济增长的根本原因,路径依赖是阻碍有效制度形成的重要因素(诺思,阿西莫格鲁等)。然而,晚年的诺思在剖析苏联故事时,已经认识到苏联故事是一个“可感知的现实-信念-制度-政策-改变了可感知的现实”如此循环往复的故事(诺思,2008)。[9]可见,一旦在制度分析中引入认知视角,制度与经济增长便不再是单项度的关系,而是成为互为因果的双向关系。制度的认知本质为理解制度与经济增长关系及制度变迁的路径依赖提供新的理论工具。

人类活动的结果和信念都作为制度而相互构建(青木昌彦,2001)。[2]既然制度是限制不确定性条件下行为选择灵活性的工具,个体行为活动的不确定性便应该是制度生发的前提条件。正是因为人类经济活动的扩张,人类社会环境日益复杂化,基于C-D Gap的不确定性不断增强,才会不断派生日益复杂的制度体系。在此意义上,经济增长是因,制度变迁才是果①张夏准(张夏准,2020)在将当今发达国家过去的制度和政策与当今发展中国家进行比较时发现,后者被前者批评的贸易保护、政府干预等政策在发达国家处于不发达阶段时曾普遍采用,而后者被普遍要求的自由贸易、自由市场等“国际标准”均是经济发达之后的制度设计。由此可见,制度是经济增长的结果,而非原因。。[17]当然,如同制度与认知的双向作用,制度一旦形成,将有利于形成他人行为的稳定预期,并节约行为主体的认知资源,进而成为推动经济增长的有效手段,成为经济增长的原因。由此可见,基于制度的认知本质,制度与经济增长之间的因果关系是互相转化的,存在复杂的双向作用。由于经济活动和经济增长的动态性,就要求制度本身需要不断地进行更新调适,以适应处于持续变动之中的不确定性。而且因为制度本身是群体认知的结果,是为追求确定性秩序的一种社会创制,但制度的自反性表明制度将不确定性制度化为确定性的同时重新制造了制度化的不确定性,因而制度的变迁调整也是制度化本身的内在要求。但由于制度变迁路径依赖的存在,真实世界存在大量无效制度和制度锁定现象。路径依赖成为制度变迁的阻碍因素,而造成路径依赖的原因则能从制度与认知的双向作用中获得新的解释。“路径依赖与其说是一种‘惯性’,还不如说是过去的历史经验施加给现在的选择集的约束”(诺思,2008)。[9]从认知角度看,无论是个体认知偏差还是群体认知偏差都可能导致对不确定性和制度规则本身的认知偏误②群体认知偏差的核心是对规则的启发式思考而非理性思考。,使合法“权威”缺乏对制度变迁的“正确”认知或缺乏制度变迁的动机。而且由于现存制度本身会强化认知偏差,即便存在学习过程,由于今天的制度会限制未来的选择,认知固化的问题仍然不可能消灭。除此之外,合法“权威”的转换困难更是路径依赖的最大障碍。一旦“权威”形成就会充分利用各种资源维护其“合法性”,固守“权威”的合法地位,阻止被替代的可能性。“制度是一种可悲的自大狂,就像计算机,它眼中的整个世界不过是它的程序”(道格拉斯,2013)。[14]制度的路径依赖本质是认知的路径依赖,认识到路径依赖的本质才有助于更好理解制度与经济增长的复杂关联。

五、结语

基于C-D Gap的不确定性需要限制行为主体行为选择的灵活性,进而派生具有应对不确定性功能的制度。然而制度并不会自然而然地产生,扩展海勒模型,进一步分析不确定性个体认知转化为群体认知的制度化过程,探究制度起源的“密码”并立足制度与认知的共同演化,厘清制度变迁的机理。文章将个体认知偏差和群体认知偏差引入制度分析,为解释制度现象,理解制度变迁的路径依赖、制度与经济增长关系提供了新的理论视角。“比起对我们所遇到的问题没有任何解释而言,进行某种解释可能是一个优先存在的特征。”(诺思,2008)[9]制度现象是复杂的人类现象,富有解释力的分析框架,需要实现理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑的统一,并能对制度的规则性、规范性和认知性进行整体分析,这无疑是后续研究面临的巨大挑战。