不经典的童话及其解读

毛奕云

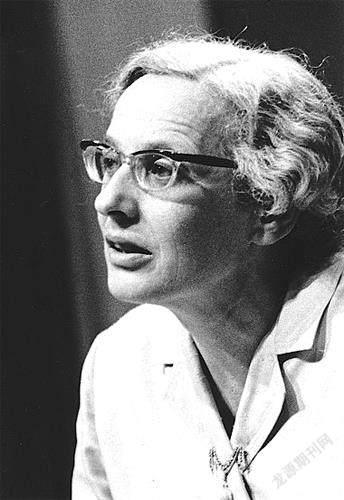

玛丽- 路薏丝·冯·法兰兹(Marie-Louise von Franz)

经典的童话,近来似有危机。比方说,有妈妈在《美人鱼》进行到尾声时关掉了录音并对女儿说:“没有任何人值得你付出生命。”主演电影《加勒比海盗》《傲慢与偏见》的英国女演员凯拉·奈特利将一九五○年发行的《灰姑娘》列入了女儿观影的黑名单,“因为她只知道等待一个有钱的男人来救她”。

更早一些时候,人们担心无法在信息流通的世界里保护小孩子的童真。世界上真的有圣诞老人吗?王子和公主从此幸福地生活在一起吗?在这个世界里,很难不让孩子知道童话故事都是骗人的。

有人对此有抗拒的情绪,并希望能和孩子共享成长故事。但是,回顾一下童话古往今来的历史,就会明白——所谓的经典,本就是一改再改的;甚至可以说,经典童话本就是近代多重思想糅合的产物。

童话的根本是民间故事。玛丽-路薏丝·冯·法兰兹(Marie-Louise von Franz)是精神分析心理学家荣格的弟子,《纽约时报》在讣告中称她为“荣格心理学的皇后”,她在《童话中的女性》的序言部分提及了一个大背景——“在十七世纪之前,对童话感兴趣的都是成人,童话被放在育儿的位置是后来才有的发展”。童话、神话和宗教是一个连续体。

诺贝尔文学奖获得者君特·格拉斯在“文学与神话” 的讲话中提纲挈领地说:“童话和神话能传达一种认识,这种认识是无法借助工具理性来获得的。由于能够流传,童话具有集体记忆的功能。”

格林兄弟像

那么,这些民间故事又是如何成为我们看到的文本呢?这离不开欧洲历代文人的收集和改编。从乔姆巴迪斯塔·巴西尔的《五日談》到夏尔·佩罗的《鹅妈妈故事集》,再到格林兄弟的《格林童话》,民间童话完成了向文人童话的转型,同时也是经典化的进程。

《格林童话》是最大的一步跨越。格林兄弟生活在十九世纪的德国,搜集故事的初衷是发现德意志的民族精神,最初的文本保持了在民间口头流传中的原貌,充满了“黑童话”的情节和艰涩的文字。但是在传播的过程中,当时的人们不再认为儿童是“缩小的成人”,儿童具有相对于大人的独立性,某些叙述是“少儿不宜”的。

为此,格林兄弟进行了多达七次修改。一方面把文字改得明白晓畅,另一方面删改了血腥暴力乱伦等情节,融入了德国浪漫主义的美学理念。“从前有个……”“从此他们永远幸福地生活在一起”,这些经典的句子都是格林兄弟的创造。

由此我们可以明确,今天我们视为经典的童话,既不是一成不变的,也不是脱离于时代背景的。当我们讨论经典童话的时候,我们在讨论民族主义、卢梭的儿童观,甚至是浪漫主义文学。《灰姑娘》《小红帽》《睡美人》都称得上“世界性的童话”,灰姑娘的中国版本名曰《叶限》,狼外婆改头换面成了《虎姑婆》,但它们反而不为我们熟知。

不妨拨开经典童话的粉饰,看看隐藏在童话之中的思想。用君特·格拉斯的话来说,是“另外一种真实”。在心理学家看来,童话反映的是人们的集体无意识,能够深入洞察人的心理。

玛丽-路薏丝·冯·法兰兹专注于研究童话心理学,亦精通文学、语言学、拉丁文、希腊文和古代历史。她的系列书籍于近年引进,有《童话中的女性》《永恒少年》《阴影与恶》《公主变成猫》等。作为荣格的学生,她继承了“集体无意识”与“原型”的理论,认为童话角色“是不曾经过人类加以扩大的原型人物”“必然和一个非常古老又非常原型的主题有关”。

《睡美人》有好几个母题。第一个是犹如奇迹的诞生——很多童话故事中的英雄小孩都在母亲长时间的不孕后诞生的。在心理学上,它意味着女性身上不曾被察觉的创造性能量及其泛滥。你也可以将其理解为广义的在无意识中累积起来的能量,促使重大事件的发生。

仙女教母对公主施以诅咒或祝福,是“母神”的象征。母神有两个不能互相抵消的特点,其一是不反思的女性情绪反应,其二是无条件的慈善的行为,“任何贫苦、残废、不快乐的都被放到她膝上受到疼爱与滋养”。

《公主变成猫》是一个我们相对不熟悉的故事,里面有一个只有王子的王国,一个只有公主的王国。这里需要引入荣格心理学的概念——阿尼玛和阿尼姆斯。阿尼玛是男人心中的女性形象,阿尼姆斯则相反,是女性心中的男性形象。

在只有王子的国家,老国王把他的儿子们遣去寻找他想要的东西,第二次是世界上最美丽的女人,作为儿子们的妻子。根据书中的解读,这显示了一个只有男性的国度的枯竭,并且需要寻找阿尼玛也即阴性本质。如果一个男人的阿尼玛死了,如果他触碰不到他内心的阴性本质,他也许能成为世上最伟大的理想主义者、拥有改革世界的最美好计划,但临到要实现这些计划时,他会茫然不知所措……理想的实现端赖于人,绝非委员会和报章的言论。

相比之下,变成猫的公主非常灵活,具有独立的个性。她成了猫国的女王,并且推动前来的王子去抵抗和破除破败的规则。她就像“猫”的原型——在埃及取得神圣地位时,与生殖力、民间庆典、音乐有关,跟邪恶没有关系;直到基督教占据优势地位的中世纪,猫和女巫才被联系起来,并被污名化为恶毒的象征。

男人和女人的世界各有优点,但是需要融合起来。再进一步说,这里体现了女性的压抑和消失——其他故事中的女性,往往不是符合男性阿尼玛形象的投射,尽力满足所有人,唯独缺少自己的需要;就是缺乏女性的整体性,成为负面暴君的片面阿尼姆斯。冯·法兰兹认为,童话是少有的由女性叙述的故事,拥有以女性为纯粹原型素材。

再来看《特鲁德夫人》和《芭芭雅嘎》。前者被收錄进了格林童话,但在世界范围有各种各样的版本。它们有个非常有趣的地方——赞成的理念和当下并不相同,比如集体主义和个人主义,谎言和诚实,沉默和求知。

让我们把《特鲁德夫人》中的女孩称为小A,《芭芭雅嘎》中的女孩称为小B。小A好奇心很强,不顾父母反对一定要去森林里见老巫婆,也就是特鲁德夫人。小B则是被继母和她的女儿驱使着去找火的。这便成了小A犯的第一个错误。

在古代,集体生活是非常重要的,单独行动是非常危险的。原始人与人类和对象相链接,“保护个体免于全然暴露在超个体及无意识的恐怖力量之中”。小A好奇心强,不服从,在我们看来是好的,在童话的叙述者看来是不好的。在有的童话中,小女孩只是因为不跟父母一起出去吃饭聚会就遭到了精灵鬼怪的觊觎,差点被吃掉。

故事进行到进入巫婆的屋子里时,小A问了很多问题,最后揭露了火头魔鬼的形象,被变成一块木头烧掉。小B则什么都不问,直到巫婆主动提出:“问吧!但记住并不是所有的问题都是有智慧的:太多的知识使人变老。”她在问话中否认自己“看到了”的事实,问问题点到即止,最后不仅没被芭芭雅嘎杀掉还得到了帮助。

后世的读者为此感到震惊,因此有人把它改写成小女孩因说了实话而得到赞赏——这是典型的以今人之心度古人之腹了。不知、不问,意味着对不可知的尊重。孔子说“未知生,焉知死”,尼采说“凝视深渊过久,深渊将回以凝视”,对邪恶保持距离和中断连锁反应才是智慧的做法。“所有的邪恶都倾向于制造连锁反应,可能是自杀,也许是复仇,又或许是回敬邪恶。”

徜徉在冯·法兰兹引用的各种各样的童话及其解读,我们能看到童话在成为经典童话之前所具有的未被道德规训和宗教教义束缚的原始生命力。反过来说,我们所认定的经典童话在它们创造的年代是新颖的,在几百年时光过去后不免沾染上了观念的尘灰。虽然冠以经典的名号,但并无必要奉为圭臬。

最后说点题外话。一直有人担心童话太过“重口味”,但是孩子真的容易被吓到吗?冯·法兰兹以荣格派的观点阐述,童话中干坏事的人会被残酷地毁灭,但他们不是真的,他们是原型人物,儿童本能地知道这一点。这种毁灭有其正确的指导意义——我们需要断然地阻挡威胁生命的要素。

格林兄弟中的哥哥——雅各布·格林在初版面世遭到批评时,提出了自己的异议:“我们呈现在公众、传统教育和戒律面前的作品是老少咸宜的,孩子们会在他们准备好之后,就理解那些他们现在无法掌握的、划过他们脑海的东西。”因此,没必要专门为儿童创作属于他们的作品。

“吓大”的孩子,真的会有更强大的生命力吗?在这里姑妄言之。