城市非正式绿地:概念、类型、价值及更新设计模式研究*

冯姗姗,寇晓丽,常 江,胡曾庆,李 成

引言

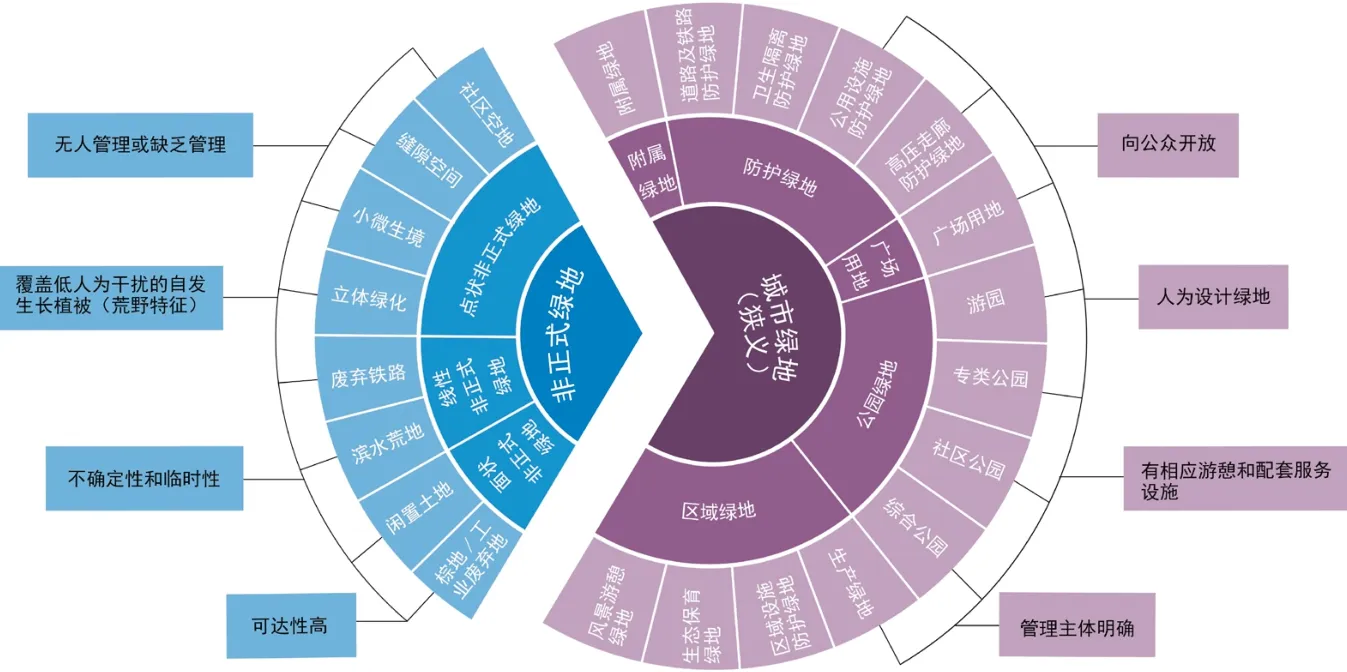

在气候变暖、极端灾害事件增多的全球背景下,作为缓解城市高密度建成环境和人类对生活品质需求激增之间矛盾的城市空间基本要素,城市绿地的稀缺性和重要性日益凸显[1]。城市绿地(green space)是指在城市行政区域内以自然植被和人工植被为主要存在形态的用地[2]。根据以上定义,作者认为广义的城市绿地包括《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2017)(以下简称2017年《绿标》)中各类绿地,以及其他未在规划文件中界定的非正式绿地(Informal green space, IGS)(图1)。狭义的城市绿地是指2017年《绿标》中明确界定的“公园绿地、广场用地、防护绿地、附属绿地和区域绿地”。狭义的城市绿地构成了目前研究的主体,研究学者通常从区域、城市、社区等不同尺度,聚焦其结构优化与功能提升[3-6],而对于闲置土地、棕地等缺乏维护和管理而呈现“自然”状态的IGS关注偏少。

图1 广义的城市绿地分类示意图

尽管如此,IGS发挥着重要的生态及社会服务功能,具有分布广泛、覆盖自发植被、少人工干扰、低维护管理的特征,在“距离压倒需求”的现实中,IGS成为补充城市绿地1)的重要元素[6]。目前国外对IGS认知及研究较早,对IGS的社会生态功能及使用偏好进行定量测度[7-9],国内学者从老旧小区绿地更新、荒野、非正式景观、 收缩城市等不同角度涉及到IGS的研究[6,10-13],尚缺乏针对IGS进行明确界定和系统研究。

本文分三个步骤深入研究:IGS概念界定及类型划分;IGS的生态及社会价值探究;居民对IGS的态度及偏好感知,依据以上内容提出IGS更新设计的三种灵活可变的模式,将对完善我国城市绿地(广义)研究体系,缓解存量背景下城市建成区公共景观空间不足具有重要意义。

1 非正式绿地概念、特征及分类

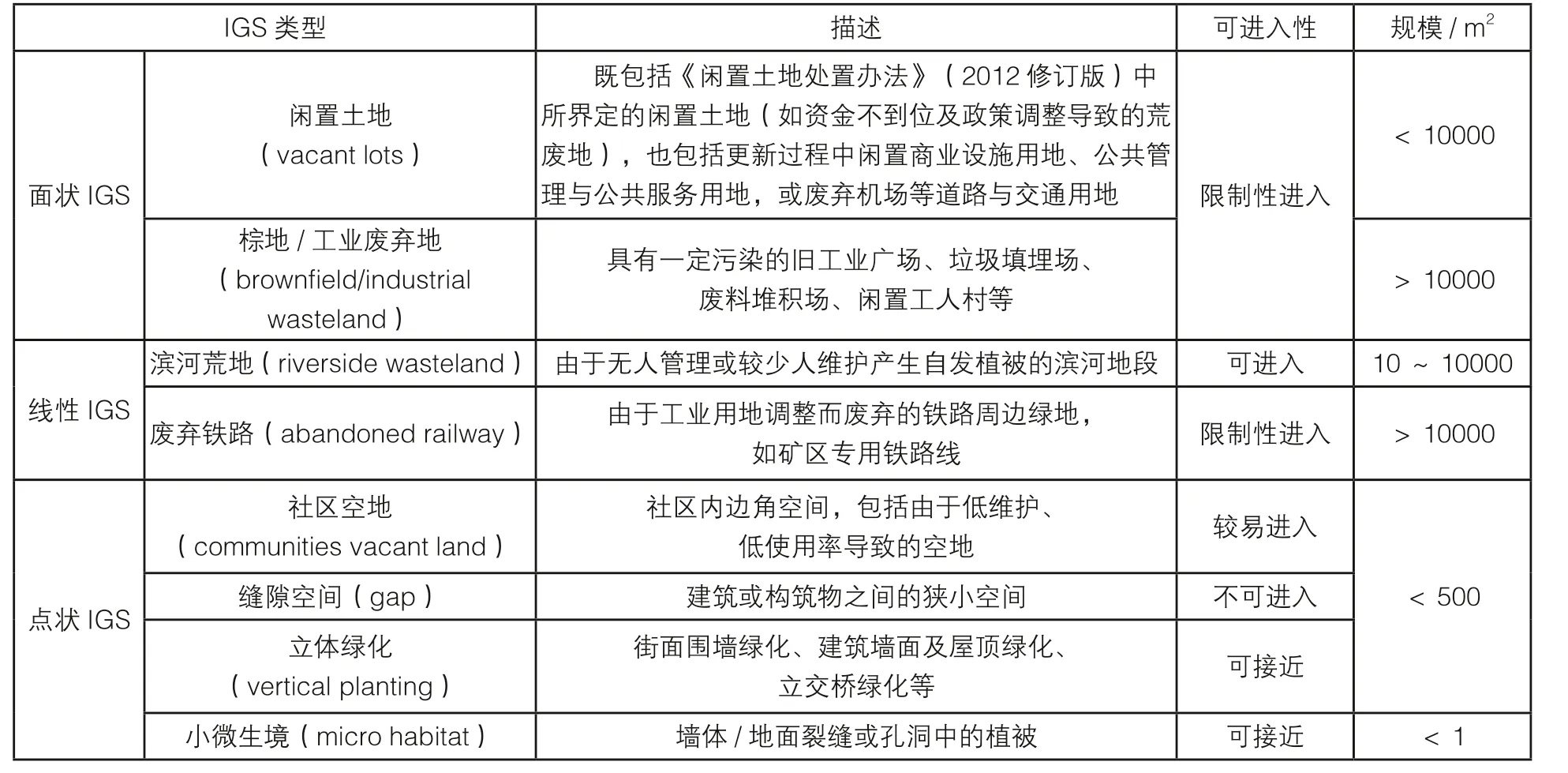

目前对于IGS缺乏较为统一的概念界定。2014年Christoph D.D.Rupprecht首次提出IGS的概念[7],随后大部分学者都基于此概念进行了沿用和拓展[14,15]。该概念强调了IGS的几个关键特征:①覆盖低人为干扰的自发生长植被(荒野特征);②无人管理或缺乏维护;③非正式性和临时性;④土地所有权属与管理权属不甚明确;⑤明确的社会生态实体。同时与IGS相关的一系列概念相继出现,包括荒野、第四自然、非正式景观、剩余空间等,不同概念侧重点不同。“荒野”及“第四自然”都强调植被自发生长特征,其中“荒野”范畴更为广泛,包括远离城市的大型自然林地、湿地和城市建成区内废弃土地等[10],“第四自然”多指棕地等人为因素或城市林地野化导致未经过规划设计的、自发演替形成的新型城市自然系统[16];“非正式景观”和“剩余空间”并不强调是否覆盖植被,其中“非正式景观”包含街道空间、桥下空间等在大众需求驱动下自发形成的,未被定义和规划的各类开放空间[11],“剩余空间”则强调城市空间及功能演替下的土地“待激活”的循环利用过程[17]。综上所述,作者将城市IGS定义为:在城市建成区内,由于无人管理或缺乏维护形成的,覆盖自发生长植被的绿地。Christoph D.D.Rupprecht将IGS分为9种类型:空置或废弃地块、棕地、水系周边绿地、街道边缘、铁路周边绿地、缝隙空间、结构性空间、微型绿地、电力线周边绿地[7]。作者对该分类进行完善,按照IGS呈现的形态和规模,将其分为面状、线性及点状IGS(图1、2,表1),IGS的规模直接影响到其更新设计的策略,面状及线性IGS具有明确地块边界的非正式绿地,可能会采用后文提到的“用地转变”及“低扰提质”等更新模式,而点状IGS尺度较小,强调从城市设计、景观微更新层面对其进行“融绿”再设计。

表1 IGS的分类列表

2 非正式绿地的主要研究热点

2.1 数据来源

运用文献分析的方法,基于web of science 核心数据库,以“informal green space”为标题进行搜索,时间维度为2000年1月至2021年7月,语言为“English”,共检索出9篇文献。在相同时段、相同文章类型和语种的情况下,以IGS的相关概念“brownfields”或“vacant lots”或“abandoned land”或“spontaneous vegetation”为标题进行检索,共检索出312篇英文文献。同时,在中国知网以“非正式景观”或“非正式绿地”为标题进行搜索共检索出7篇文献,经过人工筛选得到与IGS具有强相关性的英文文献49篇、中文文献14篇,作为研究基础。

图2 IGS类型图示(2a:闲置土地;2b:棕地;2c:滨河荒地;2d:废弃铁路;2e:社区空地;2f:缝隙空间;2g:立体绿化;2h:小微生境)

2.2 主要研究热点

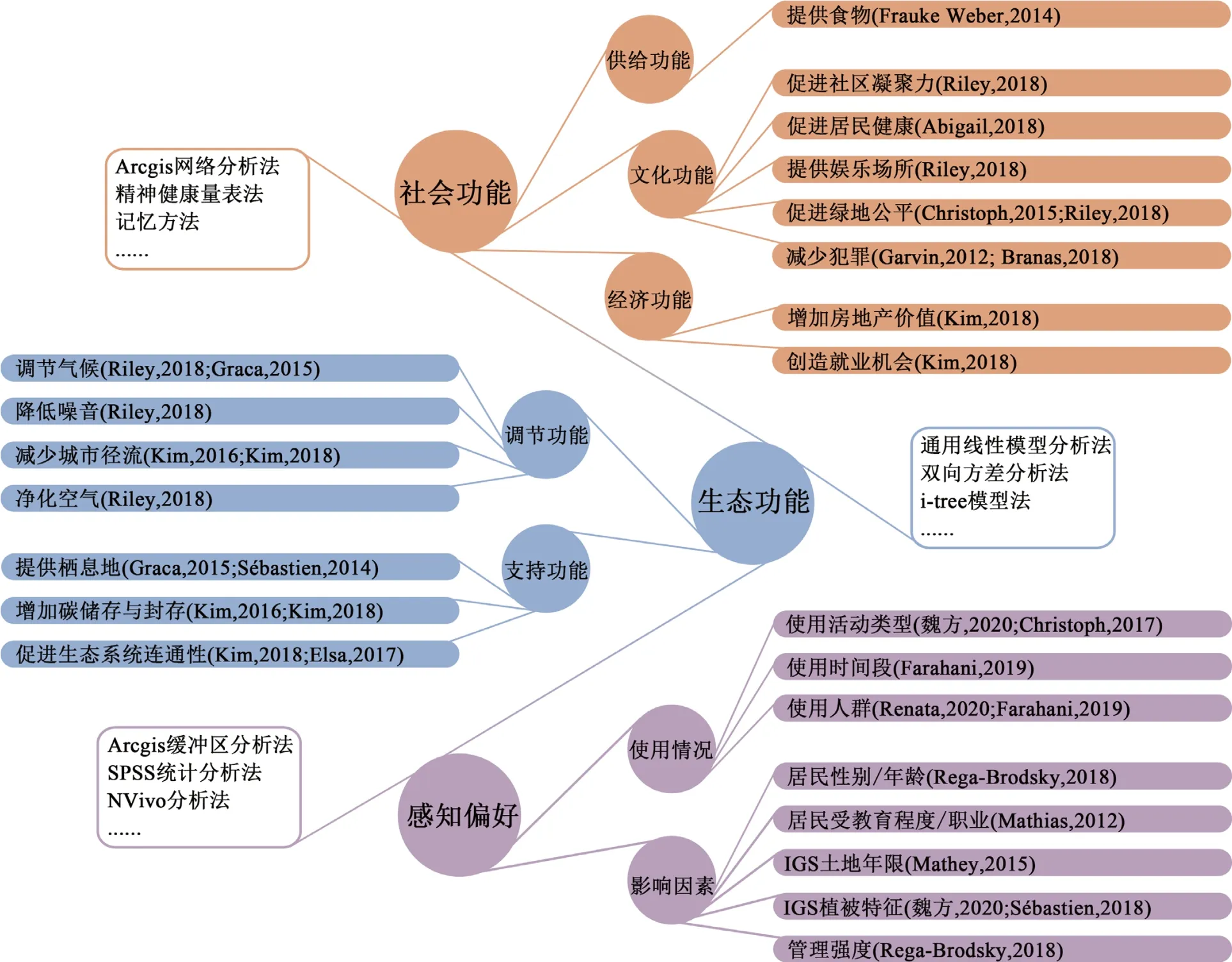

通过文献整理发现:①从研究热点来看,IGS所发挥的生态功能、社会功能及居民感知偏好一直是研究的核心内容(图3),研究趋势逐渐从论证IGS发挥的调节气候、净化空气、丰富生物多样性等生态系统服务功能,拓展到IGS提升居民健康水平、促进绿地公平性、减少犯罪等功能的研究,甚至对提升地价、增加就业机会潜力等功能进行了挖掘。②从发文量来看,文献量排名前三的学者分别是Christoph D.D.Rupprecht、Ingo Kowarik和Kim Gunwoo。③从研究尺度来看,突破单一或样本地块研究,跨越到城市尺度的系统性研究,最新研究将IGS与精明收缩等城市问题联系在一起。④从发文国家来看,涉及美国、日本、德国、澳大利亚、波兰和中国等多个国家的最新研究成果,其中,德国及美国发文较多。⑤从研究对象来看,闲置土地、棕地等面状及线性IGS的提供栖息地价值评估及使用偏好是研究主流,同时随着对生态空间“人本化”营建目标的追求,以居民福祉为核心的社区空地、立体绿化等点状IGS的社会效益及更新设计也逐渐受到关注。

图3 IGS主要研究热点图谱

3 非正式绿地价值探寻

3.1 存量更新背景下增强绿色基础设施韧性的契机

低人为干扰下IGS形成了植被自然演替的荒野生境,被认为是绿色基础设施的重要组成部分(图4)[19]。从结构上看,面状IGS边界明确,对其进行更新提质,可以形成新的斑块或垫脚石(图4“a点”)、或增加原斑块面积(图4“b点”),通过增加网络的多样性及多中心性来增强绿色基础设施韧性。点状IGS,得益于其数量大、分布广泛、距离居住和工作场所近等特征,起到补充已有斑块功能、“软化”生态基底(图4“c、d点”)的作用,是提升城市社会活力的重要载体[20]。河道、道路、铁路等线性IGS是联系斑块的重要廊道,链接孤立分散的生境系统(图4“e点”)。

图4 IGS完善城市绿色基础设施的不同模式示意图[18]

从功能上看,作为城市绿地的重要补充,IGS发挥了营造生境、调节气候、净化空气、渗透雨水等多数城市绿地发挥的生态功能[21],除此之外,创造了基于人类和自然“更亲密、更原生态”接触的城市荒野景观和荒野体验[10],通过休闲游憩、提供食物促进人身心健康。IGS在城市绿色基础设施网络中的位置决定了其提供生态系统服务功能的类型及潜力大小[22]。

3.2 提升城市绿地布局公平性的潜在资源

绿地公平性是指包括老年人、儿童、低收入人群等弱势群体在内的城市居民,是否能够方便且平等的享用城市绿地的各项功能与服务[23],居民数量及类型分布往往与既有城市公园供给不能相称而产生“不公平性”,而IGS分布于城市的“缝隙”和“孔洞”中,高可达性使其成为居民日常光顾的绿地,是提升绿地公平性的潜在资源。

不同国家学者对城市IGS的布局及使用情况进行研究,Daria Sikorska等人通过比较波兰华沙市及罗兹市居住区300m范围内绿地的数量,发现超过80%的城市居民5分钟内无法到达城市绿地,而IGS数量远远多于城市绿地,分布更加广泛均匀,使得IGS的使用非常普遍[23]。此外有学者针对特殊弱势群体使用IGS的情况进行研究,Christoph D.D.Rupprecht等人以澳大利亚布里斯班市和日本札幌市为例,研究了儿童和青少年使用IGS的情况,发现孩童经常使用距离家近的IGS,并且与城市绿地相比,近自然性、荒野景观带来的冒险感使其备受孩子欢迎[24]。

3.3 丰富城市生物多样性的基本组成要素

绿地对城市生物多样性提升至关重要[25]。IGS不仅提供了丰富的生物栖息地,其荒野特征使IGS具备吸引各类稀有物种的能力[26]。其中IGS存在的物种种类及数量是研究的热点之一,除了本土植物物种,还包括无脊椎动物、鸟类、哺乳动物在内的各类动物物种(表2)。人类对IGS干扰程度、IGS土壤所含成分是影响生物多样性的主要原因。缺乏管理的IGS通常以自发植被为主,这些植被肆意生长,“自然”的状态吸引了各种生物,IGS为野生动物和濒危动物提供了栖息地、空气、水以及更多的条件[30]。相反,割草、伐树或污染治理等人类活动的介入,会降低IGS内的物种数量,破坏原有平衡的生态系统,尽管如此,IGS内施加肥料和农药又提升了土壤的肥沃程度,一定程度上增加了微生物和植物物种的多样性[26]。

表2 IGS发现物种类型及数量列表

3.4 营造居民安全健康社区环境的重要空间

广泛分布的IGS是居民“身边的开放空间”,为居民提供了安全、健康的人居环境[5]。IGS提升居民健康水平的路径包括:①环境路径。IGS中的植被过滤掉包括臭氧和二氧化碳在内的污染物,从而提高了社区环境质量。通过提供遮荫,保护居民免受因太阳辐射引发的疾病,如皮肤癌。②行为路径。主要通过增加体力活动来防范健康风险,园艺工作、散步等活动形式能够显著增强居民的体能。③心理路径。通过减轻压力来实现,对缓解焦虑和抑郁症具有明显效果,以此为居民心理健康提供间接支持[34,35]。

此外,部分学者认为IGS内丰富杂乱的植被具有隐藏犯罪活动的倾向,但研究发现更新后的IGS反而可以减少犯罪发生,清理垃圾、整理树木、增加设施等小微措施促使人们对于IGS的“良性”使用,使得驻足人群多样化,成为减少犯罪的监督者;另一方面,自然景观抑制了潜在罪犯的暴力倾向,如缓解注意力下降、控制能力减弱等精神疲劳症状[34-37]。

4 居民对非正式绿地的使用情况及感知偏好

了解居民对IGS的使用情况和感知偏好,是以居民需求为出发点更新IGS的重要途径。通过文献可知,虽然不同城市IGS类型及数量有所差异,但都受到各地居民的普遍关注,多数居民会在繁忙工作日光顾,IGS为城市绿地禁止的活动提供了场所,如滑板、踢球(日本公园内禁止踢球)、骑马和烧烤等,研究表明,IGS的可达性与居民使用频率密切相关[38,40-43]。

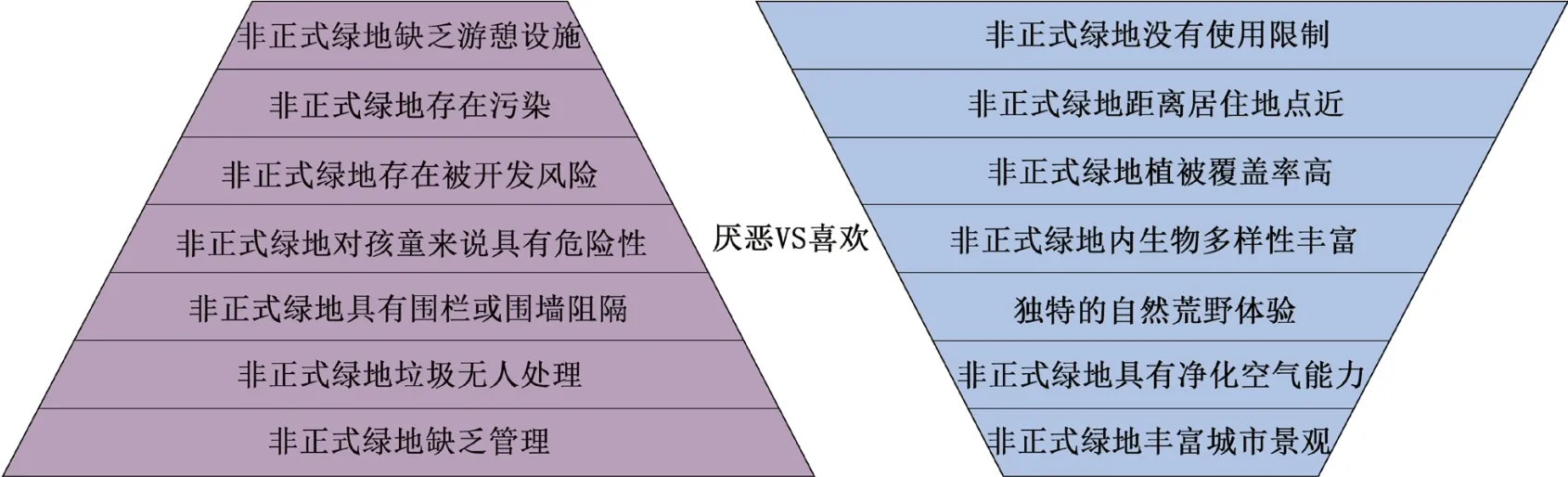

居民对IGS的偏好存在较大反差:喜欢及厌恶。乐意使用IGS的居民认为没有使用限制、距离居住地点近、植被覆盖率高是其最重要的优点;而IGS缺乏管理、垃圾无人处理、缺少游憩设施、具有围栏或围墙阻隔等因素,是居民排斥IGS的主要原因(图5)。研究进一步发现,接触绿地频率、居民年龄、居民受教育程度等个体特征,是影响IGS喜好偏差的主要原因。接触绿地频率高的人将IGS视为改善城市问题的媒介,年长者和受教育程度高的人对IGS的看法更加积极,对IGS荒野景观及其发挥的减少城市径流和促进居民健康等功能表示认可[9,38-43]。

图5 影响居民对IGS喜好的因素

研究发现,未来仍需通过更新设计以扩大IGS的接受度,增强其社会效益,例如清除垃圾、修剪植被、增加座椅和体育设施、消除IGS现存污染等。也有部分居民表示,更希望将IGS改造为具有一定设计风格的城市公园[44]。

5 非正式绿地的更新设计模式

5.1 用地转变模式

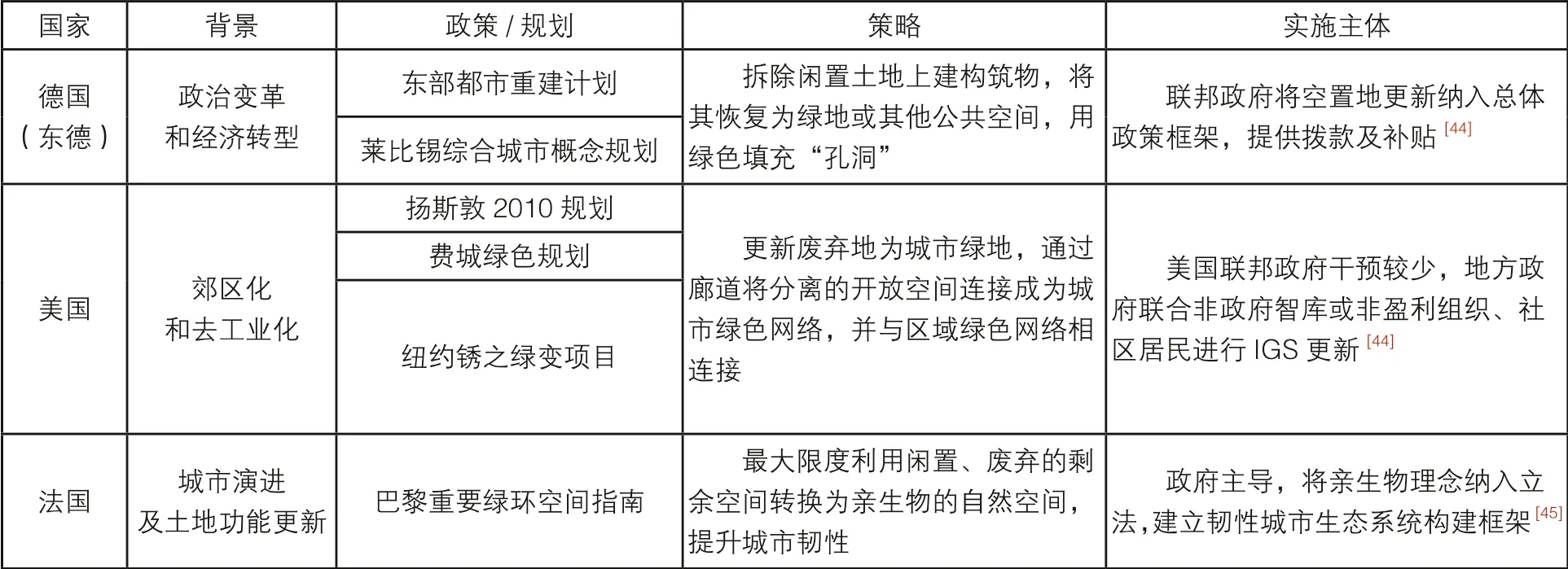

将IGS纳入到现有城市绿地系统规划中,需要改变原有用地性质,即用地转变模式。该模式主要针对棕地、闲置土地、废弃铁路等面状和线性IGS,这类用地由于城市收缩、产业结构调整、郊区化等原因而产生,具有较高转型城市绿地的潜力[45-49]。但由于中心城区地价过高、绿地建设维护成本巨大等原因,IGS从“非正式”向“城市绿地”的转变极其困难,一般存在自上而下和自下而上两种驱动方式:①政府驱动型,如德国、美国、法国为了应对不同城市问题,通过特定政策及规划框架,实现系统而整体的IGS转型绿地,这是一个具有阶段性的漫长过程(表3);②公众驱动型,由社区居民、非正式组织、规划师等共同参与推动IGS用地性质的改变。如面积300多公顷的柏林滕珀尔霍夫机场,在2008年关闭后,居民自发使用,形成了人们骑行、慢跑、遛狗及烧烤的巨型开放空间,最终被正式纳入柏林的绿地系统规划中,成为柏林市最大的城市公园。

表3 城市尺度用地转变模式下的IGS更新实践

5.2 低扰提质模式

该模式不同于用地转变模式,是指在不改变IGS用地性质的前提下,采取改变下垫面材料、增加桌椅、花池沙坑等基础设施的“小规模、低成本、低干扰”手段,实现IGS更新提质,具有“临时可变”的特征。该模式一般针对无法改变或在更新过程中暂时未能改变用地性质的IGS,进行针灸式的微改造。如奥地利维也纳“邻里花园”、美国费城“改造空地”和中国上海“百草园”等项目,围绕社区居民日常游憩、促进邻里共享展开,将IGS更新为体现社会服务功能的社区花园、城市微农场等。又如,爱沙尼亚塔林市政府对城市一废弃渔港实施了一系列“针灸”式的低干扰措施后,人们在渔港户外活动的时间以及活动类型得以增加[50]。该类型项目往往重视居民使用感知与意愿,联合公益性组织参与主导[51-54],实现共建、共享及共同维护。

5.3 界面融合模式

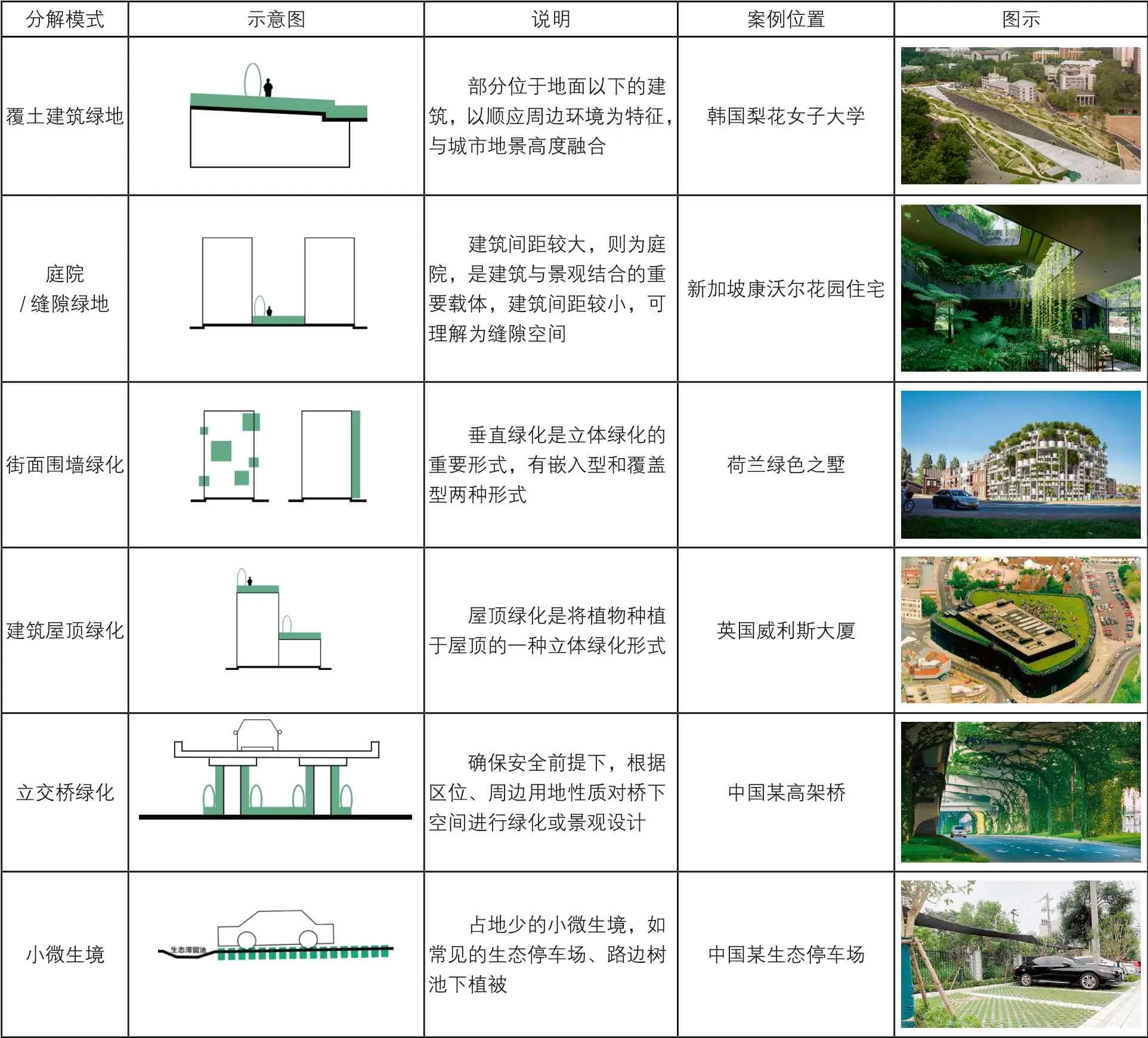

该模式更加关注除社区空地以外的点状IGS,是一类微观层面“融绿、增绿”的更新设计模式。离散的点状IGS,由于面积较小,容易受到外界干扰,需要在认可其价值基础上,通过以下几种模式进行人工加强设计和系统整合,如覆土建筑绿地、庭院/缝隙空间绿地、街面围墙绿化、建筑屋顶绿化、立交桥绿化和小微生境等方式(表4)。前5种模式以建构筑物为依托,重视三维空间内水平、垂直界面绿地的立体营造和更新;最后一类小微生境面积较小,可以相对独立,也可与市政基础设施结合。该模式试图将绿色景观与城市空间充分融合,挖掘“身边的绿色”,提高绿视率和绿感度,真正实现开窗有景,出门见绿。

表4 非正式绿地界面融合的分解模式

6 研究评述与展望

IGS作为城市绿地(广义)的一种重要类型,正逐渐受到学者关注,无论是愈发致密化的城市建成空间,还是日渐萎缩的收缩城市空间,IGS所发挥的价值不可忽视。因此本文提出非正式绿地的三种更新设计模式:用地转变、低扰提质、界面融合。同时提出围绕IGS的策略框架:①从城市尺度系统识别IGS,分类、分阶段对其进行更新提质;②增加公众对于自然荒野景观的接受度;③在保证安全性的前提下增加IGS的开放度和可达性;④重视基于居民需求及感知的IGS低成本小微改造;⑤通过城市设计、建筑设计、景观设计等多专业融合,实现街、墙、屋顶等多元空间界面的景观渗透。该研究对于存量更新下公园城市建设理论与实践具有启示作用。

图、表来源

图1、4:作者根据参考文献[2]、[18]整理;

表2、3:作者根据参考文献整理,具体文献引用详见表格;表4(覆土建筑图示引自https://tse3-mm.cn.bing.net/th/id/OIP-C.N_H-NGhH1IxW6u-_XHb0wwHaEN?pid=ImgDet&rs=1;庭院/缝隙图示引自http://www.greentowngd.com/uploads/2017/04/101501491969.png;街面围墙绿化图示引自http://www.archcollege.com/archcollege/2019/08/45276.html;建筑屋顶绿化图示引自https://www.francisdesign.com/project/willis-building-ipswich/;立交桥绿化图示引自https://www.zcool.com.cn/work/ZMjMzOTMxNjQ=.html;小微生境图示引自https://epaper.hubeidaily.net/pc/content/202007/17/content_40891.html.)

其余图、表均由作者拍摄或绘制。

注释

1)文中“城市绿地”皆指狭义的城市绿地,广义的城市绿地已在文中专门标注。