平台势力的生成、异化与事前事后二元融合治理

摘 要:平台经济治理需要依托新的“平台势力”监管概念,实现理念变革和框架重构。平台势力的核心在于二重性视角下的“平台企业—用户”关系,其复杂生成机理可从价值体系和内部治理两方面来剖析。平台势力的特性意味着其可能发生两重异化,即推卸公共责任、向用户过度攫取租和利润,给公共价值带来危害。平台势力不同于反垄断中的“平台的市场势力”,需要引入“平台到用户”(P2U)新型事前监管,与反垄断共同构建事前事后二元融合的监管框架,实现两者的分工互补、交叉强化和协调转化。构建事前监管时,需要重点关注责任设置、用户权利和平台规则。

关键词:平台经济治理;平台势力;平台反垄断;事前监管

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2022)03-0024-15

促进平台经济健康发展是构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的重要举措。“互联网平台”(又称为在线平台)已成为平台经济的主力军和数字经济的组织者、协调者,在经济社会发展中发挥着重要作用。平台经济在提升消费者福利、促进社会生产力发展的同时,也带来了新问题和新挑战,其治理成为政府、社会和学术界关注的焦点。

国内外关于平台经济治理的探索,都曾经或正在围绕三个问题展开:平台经济是否需要监管[1]?反垄断监管如何适应平台经济特征?平台经济是否需要反垄断之外的治理方式,如事前监管?欧美在不断探索中走过了去监管化、开展平台经济反垄断、引入事前监管的历程,当前全球正掀起平台经济事前监管的浪潮。我国也正在经历类似过程,政策导向从促进发展、包容审慎,逐步走向“强化反垄断,防止资本无序扩张”,及至2021年10月29日国家市场监督管理总局公布《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》,开启了我国平台经济事前监管的初步探索。这些探索反映出传统监管难以直接应用于平台经济的困境,顺应了针对平台经济发展新的监管理论[2]和实施新的监管框架的客观需要,平台经济治理已走到理念变革和框架重构的转折点。

“平台势力”是平台经济中普遍存在、具有重要影响的作用力,尚未被充分认知和重视。将“平台势力”概念引入监管,有助于以合乎逻辑且可靠的方式,识别、描述和应对平台经济对公共价值带来的系统威胁,帮助解决传统规制方法不足以全面应对互联网时代平台经济提出的广泛议题和挑战的难题[3]。当前关于平台势力的成因、影响和治理尚未形成共识[4],本文深入分析平台势力的内涵与生成,识别平台价值与公共价值产生张力的异化机理和危害,探索平台经济治理的方向、框架和措施。

一、平台势力来源:价值体系与内部治理双轮驱动

(一)平台二重性与平台势力

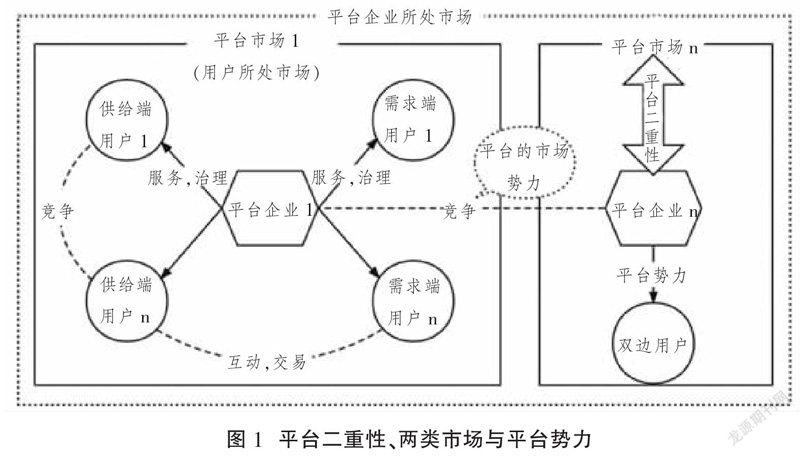

平台又称多/双边市场(以下简称双边市场),可被定义为双边或多边用户(如买方和卖方,以下简称双边用户)之间交换商品、服务、信息、注意力等的交易场所[5]。“平台二重性”即平台同时具有组织和市场两种性质。自科斯把企业看成组织以来[6],人们往往持有市场与组织二分的观点,而平台实现了两者的同一性[7]:“平台”既指平台企业自身,又指围绕平台企业形成的市场。

对于双边用户,平台作为市场而存在。平台连接双边用户,实现用户之间的沟通互动,为用户交易的匹配、达成和执行提供服务、资源和场所,成为用户交易的载体和基础设施,即成为用户所在的市场本身。对于平台,其组织形式是企业。平台为了实现上述“市场”功能,建立将劳动力、资本、信息等各类资源联系起来的机制,并维持持续运转,由此形成若干个人或群体所组成的、有共同目标和一定边界的社会实体,成为系统内的有序结构——企业组织[8]。可见,围绕平台形成了两类市场:用户所处的市场是平台企业为其组织的平台市场;平台企业自身也有其所处的市场,即与其他平台企业或者提供类似功能的企业竞争的市场。

在二重性框架下,平台市场内的“平台企业—用户”关系,已逐步引起社会各界关注。近年来平台势力概念被提出,以指代平台企业对用户产生的庞大影响力,其具体含义和涵盖范围正处于探讨和不断演进中。Cohen认为,平台势力是平台使用技术协议连接表面上独立的不同市场,并约束市场参与的能力[4]。Evens等从平台企业不同的战略定位出发,指出平台势力具有连接性、内容、消费者、资本四重结构,实现了对网络基础设施、接入权限、客户关系、信用创造等方面的控制[9]。José等认为平台势力应更广泛地包括平台对公民福祉、平台生态系统和社会基础设施产生影响的能力[10]。郭渐强和陈荣昌认为,平台势力表现为平台拥有的规则制定权、数据控制权、行为管制权、争议处置权[11]。唐要家认为,平台凭借技术、资本、信息等资源优势,承担了“数据信息节点、交易中介、生态规制者”三重角色,平台势力能够影响平台其他主体的权利享有,并能改变其意志和行为[12]。

综上所述,平台势力是平台企业对用户产生的重要而广泛的影响力。这里认为,平台势力是平台对用户能否进入平台以及进入后在平台上一切行为的影响和约束能力。平台势力(platform power)不同于“平台的市场势力”(platform market power)(见图1,下页),两者分别描述了平台企业在不同市场中扮演的不同角色。平臺势力采用平台内视角,考虑二重性下平台企业与平台市场中用户的关系,平台企业是用户所处市场的组织者、价值引领者和管理者。平台的市场势力采用平台外或平台间视角,主要考虑平台间或平台企业与其他类型企业间的竞争关系,平台企业是自身所处市场中的竞争参与者。

从监管角度来看,平台势力概念产生的意图和过程表明,平台势力是在传统监管无法完全适配平台经济、反垄断不能完全囊括平台对用户综合影响力的背景下,为了重新认识和满足平台经济监管目标,试图探索寻找新的有利于监管的概念的产物[2]。欧盟已将平台势力作为公共政策和监管日程的重要关注点,以及欧盟数字单一市场的重要考量因素[13]。应对平台经济已产生的和潜在的挑战,需要深化认识平台势力生成、异化和治理的机理和规律,调整传统监管的既有思路,重构监管格局,设计和实施新的监管框架、策略和措施。

(二)价值体系生成平台势力

平台势力在平台市场的运作中自然产生。平台企业在其组织的市场中,既引领价值创造,又主导价值分配,成为平台价值体系的核心,这是平台势力的第一来源。

1.平台引领市场创造价值

平台企业是用户创造价值的组织者和场所提供者。与传统经济(单边市场)相比,平台帮助用户创造了额外的价值增量。

第一,平台优化生产经营,降低用户进入门槛。平台为供给端用户提供经营场所、客户资源、营销工具、支付和物流服务、决策支持等经营过程中的必需设施和关键资源。平台改变了供给端用户的生产函数,使更多需要经营前投入的固定成本,转变为经营过程中按需向平台付费、与销售量相关的可变成本,从而更易达到盈亏临界点。平台不仅降低了供给端用户进入市场的门槛,使更多原本无法开展生产运营的用户能够在平台上交易互动,而且改变了用户成本结构,使其能够获得更多盈利。

第二,平台组织市场互动,降低用户交易成本。在没有平台的情况下,仅依靠双边用户自行互动的交易成本较高,可能导致一部分市场主体难以达成交易而退出市场。平台以降低双边交易成本的方式组织市场:事前汇聚和提供信息;事中促进匹配,提供标准化交易流程;事后提供信息反馈和纠纷处理机制。交易成本降低使更多交易得以发生,交易创造的效用和价值也进一步增加。

第三,平台产生网络效应,给予用户额外效用。平台为双边用户提供跨边网络外部性,即一边用户数量增多能够提升另一边用户效用。该网络效应具体表现为:每名新用户加入平台,都为另一边用户提供了更多选择,有助于提高达成交易或互动的成功率、时效、匹配程度和满意度,每次平台上用户达成交易或互动,双方都使对方获得这些效用提升[14]。平台以此引领双边用户互相给予传统单边市场无法提供的额外效用。

2.平台主导市场分配价值

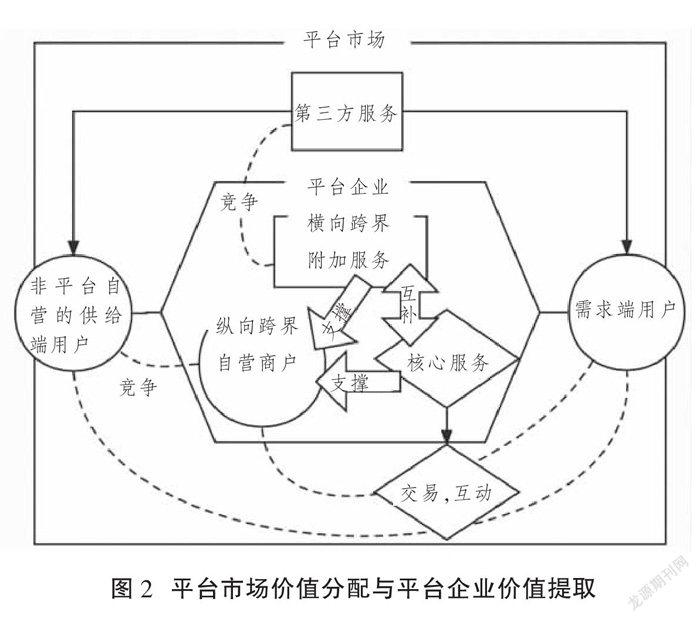

平台企业是平台市场价值分配的中心。平台企业以自身效用最大化为导向,在提取价值的同时也主导用户价值分配。在租、利润和劳动收入三大价值来源[15]中,平台企业主要是以核心服务获取租和以跨界经营获取利润(见图2,下页)。

第一,平台企业提供核心服务并获取租。平台组织市场的核心方式是连接双边用户、服务于促进互动和交易。该服务对于平台市场具有必需性和不可替代性,绑定用户在平台上的专用性资产,提高其转换成本,使其一定程度上依赖和“附属”于平台。平台基于核心服務,针对双边用户精心设计非中性的价格结构[14],通过协调、影响用户参与和交易互动收取租[15](由于效果与税收类似,又被称为“平台税”),在此过程中可任意分配价值给其选择的用户。例如,平台向生产商提供推广分销产品的权利和流量,利用平台算法和屏幕布局促进交易,并收取一定费用,这种核心服务能控制商品的位置和可见性,影响消费者决策,从而为双边用户分配相应价值。

第二,平台企业通过横向或纵向跨界获取利润[16]。横向跨界即平台在核心服务之外,还同时跨越不同行业,提供其他可由第三方提供的附加服务,一般为核心服务的互补服务。即平台向双边用户提供交易互动相关的配套服务,并作为服务提供商收取费用。例如,经营者单独构建支付、物流等服务的成本较高,平台可集中构建并提供给双边用户,帮助经营者交付商品和收款,为消费者购买和退货提供便利。纵向跨界即平台在组织市场的同时,还延伸和兼顾市场中供给端用户的角色,直接与需求端用户互动交易、获取利润。平台同时跨越自身所在的市场和平台内市场,能够获得成本优势,对非平台自营的供给端用户构成强有力的竞争。例如,一般经营者为获得知名度和流量,必须在平台广告上加大投入,而平台自有商铺和产品不必支付此类费用。平台既是市场互动和交易的组织者,又是附加服务供应商,或非自营用户的竞争者和交易对手,增加了平台势力的复杂性。

(三)内部治理巩固平台势力

平台势力在平台市场的自治中循环加强。平台企业在组织和服务市场的同时,还兼顾该市场的管理者角色,由此开展的治理即平台内部治理(自治)。相对地,公共政策基于公共价值对平台的治理可称为外部治理(他治)[17]。平台内部治理是平台势力的直接体现,有助于增强平台对用户的影响力,巩固平台势力,形成正向循环、增强回路,是平台势力的第二来源。

平台企业有动力实施内部治理[18]。内部治理是平台企业防止用户功利主义行为、保护用户权益、建立用户对整体平台市场信任的重要工具。如果用户能在平台上实现满意、高质量的联结、互动和交易,就会更愿意使用平台并为此付费,这有利于平台企业实现自身价值提取最大化。可以说,平台价值体系驱动了平台内部治理。内部治理包括用户准入、非中性定价、信息披露、交易规则、用户行为协调、质量管控、纠纷解决、交易秩序和交易安全保障等。正因如此,诺贝尔经济学奖得主梯若尔将平台称为“数字经济的守望者”和“自律监管者”[19]。

用户在平台市场中需要接受内部治理。平台企业在平台价值体系中占据的核心地位,保证了其能够在平台市场范围内获得权威。平台行使这种权威开展内部治理,在众多不同利益用户共同发挥作用的领域建立一致或取得认同,以便实现整体平台市场的价值创造和提取。内部治理内嵌于用户在平台开展生产、经营、消费的全过程,从技术、社群、互动交易等各个层面全方位约束和影响用户,而用户想要通过平台创造和提取价值,就需要遵循内部治理对其提出的要求。

二、平台势力危害:公共价值视角下的双重异化

平台势力蕴含于平台价值体系及其驱动的内部治理中,是平台经济中普遍存在的内生作用力,能产生重要、广泛、复杂的影响,可以在经济社会中发挥正向作用,也可因滥用而产生危害。公共价值是与个体或私域价值相对应的范畴,是指同时能满足不同主体乃至全体公众偏好的社会、政治和经济关系属性的表达[20]。公共价值存在于公众的生产生活中,不仅要考虑优化配置效率以达到社会福利最大化,而且要考虑市场特征和运作促成的社会关系和社会影响的变化。

(一)平台势力特征及其与公共价值的张力

在理想情况下,平台势力服务于平台市场整体创造更多价值、且对外部不产生负面影响,与公共价值不谋而合。然而,平台势力具有自利性、封闭性、外部性和一定的公共性,往往无法达到上述理想情况。

1.自利性

平台作为营利性企业,其在平台市场中开展的价值活动和内部治理,归根到底都是服务于自身价值增加和效用最大化,并非以社会福利最大化为目标。平台企业依托私人法权利实现的“自利”行为与公共价值体系倡导的“公利”责任并非完全重合,两种价值体系客观上存在张力。平台可能实施对公共利益有害的价值创造和分配,或者执行“无效的内部治理”[21],因而需要适宜的外部治理即公共政策来缓解分歧。

2.封闭性

平台为用户提供服务,全方位掌控着用户在平台上的经营、交易、互动,形成相对封闭的内部体系,这也意味着外部力量想施加影响时,很难介入平台运作的具体过程和操作。部分互联网平台正在崛起成为政府之外的管理者,成为一类新的非国家行为体[22]。某些公共政策希望排除的市场主体和行为,由于平台企业的助长,反而在平台市场内盛行,如果不进行有效规制,平台企业将继续以违背公共价值的方式获取其利益。当平台无法充分传达监管者希望在数字时代维持的公共价值,公共政策又难以渗透和修正平台运作时,就会对经济社会造成严重不良影响。

3.外部性

平台企业可以内部化平台市场内用户间的外部性,但难以避免地对平台市场外产生外部性。例如,互联网金融可能引发系统性风险,外卖骑手可能增加交通拥堵、危害交通安全等。平台内部治理无法完全消除市场失灵[23],平台非法外之地,没有超出政策法规治理范畴。解决平台市场产生的外部性问题,需要以公共价值为导向的公共政策予以约束,维护秩序、保障安全、捍卫社会福利。平台经济和其他监管较为成熟的经济形式本应承担对等的公共义务,否则将存在政策“灰色地带”,给予平台经济监管套利的机会,对其他经济形式构成不公平,挤压其生存和发展空间。

4.公共性

平台已逐步从一种技术工具和商业模式转变为信息社会的核心组织形式,承担着多重社会经济角色。平台广泛汇聚市场主体,促成巨量互动和交易,影响众多经营和消费行为,涉及政治、经济、社会、文化等多个方面,甚至影响公民行使某些基本权利,这种重要的综合影响具备一定的公共性。例如,社交平台上个体的表达能力和传播范围大幅增强,平台通过内部策略,能够决定在什么程度上用户得到表达权利,从而助长或消除特定公共感知。反垄断等纯粹的经济方法难以充分处理上述综合影响[4],而公共价值的介入能够帮助揭示平台经济涉及的更广泛的公共事务和政策议题。当前普遍认可的是,互联网平台引领的私人秩序,虽由非国家力量驱动,但其公共属性正在逐步上升。法国2016年通过的《数字共和国法》(Digital Republic Law),就将平台界定为公共设施[24]。

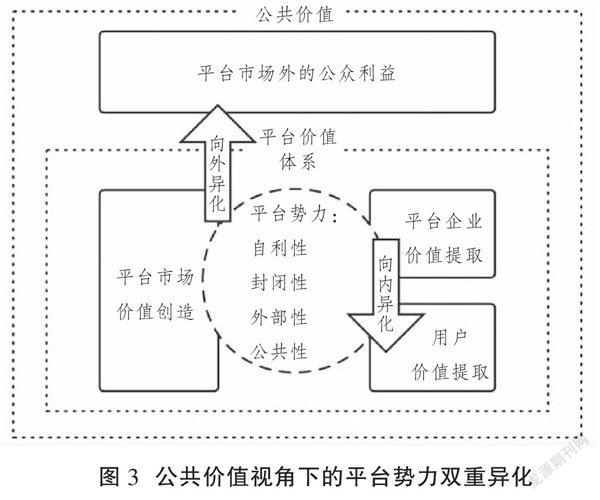

(二)平台势力的分层异化

平台价值体系可驱动平台势力呈现双重异化,向外挑战公众利益,向内压缩用户利益,从而危害公共价值(见图3)。

1.向外异化挑战公众利益

平台市场价值创造可能驱动不符合公共价值的行为。为了降低合规成本、减少业务发展约束、加速扩张、创造更多价值,平台可能或明或暗地对抗公众利益和监管,有意识地推卸责任,进行监管套利。此时平台市场价值创造发生异化,在平台市场外的更大范围产生负外部性,扰乱市场和社会秩序,产生系统性风险和重大社会影响,挑战公众利益。

一是業务模式复杂化。平台经济不断创新,业态之间不断聚合,业务模式日益复杂,监管对这些新情况的判断和规制存在滞后,难以充分了解和介入新兴混合业态,这就会产生一定的监管空白或模糊地带。平台可能刻意加强业态聚合的复杂性与模糊性,强调互联网和新科技的作用,以创新为借口对抗监管、推卸责任。例如,部分互联网金融平台将金融科技业务“自定义”为科技业务,试图脱离现有金融管制,导致潜在风险难以管控。又如,电商业态中的直播带货业务构成复杂,既涉及广告和代言人、品牌与促销,又涉及内容传播,还包含数据造假、刷单炒信等电商业态中的常见问题,这些会在一定程度上损害消费信心,带来不良社会影响。

二是内部治理无效化。当平台企业仅根据自身利益诉求开展内部治理,而无视甚至主动抵触外部治理要求时,就会形成与公共秩序相违背的“内秩序”,即内部治理的无效化。一方面,平台“不当容纳”不符合外部治理要求的用户、内容和产品。为了增加用户规模和网络效应、压缩治理成本、增加收益,平台通常对用户及其行为合规性的注意、审查、管理等义务履行不足,并主张相关责任主要在用户自身而非平台,甚至有意放纵或鼓动不符合公共价值的用户行为。例如,部分比特币平台默许非法商品交易;脸书(Facebook)被指控向用户灌输、放大恐惧和仇恨,激发愤怒情绪,以此提高用户参与度、谋取利益;Instagram 被指控“鼓励、诱导和促进”网络出版商以及其他用户利用“嵌入”工具展示受版权保护的作品。另一方面,“恶意排除”用户正常的进入、内容和产品,滥用平台权利。例如,社交网络平台封禁与平台固有立场不一致的言论,针对某一类主体或立场,删除真实合法的内容,或对其降低流量,甚至封禁账号,剥夺用户正常发表和传播内容的权利。亚马逊(Amazon)差异化、针对性地大规模封禁某些国家和地区的卖家,而不是以同样标准对待全球所有卖家。

2.向内异化挑战用户利益

平台企业价值提取可能驱动不符合公共价值的行为。在平台企业自身价值提取与平台市场整体价值创造之间存在利益冲突时,平台企业可能实施不利于用户和整体平台市场效用最大化的价值分配。

(1)过度攫取租

平台企业以各种方式过度攫取租,导致平台上经营者的长期投资和创新活动减少[15]、利润下降,产品质量和多样性降低,消费者福利受损。

一是未言明的隐蔽框架。框架(architecture)即互联网平台与用户的交互界面,由代码、算法和数据构建,是平台为用户提供功能和服务的介质。框架将筛选后的有限选择呈现给用户,影响和限定用户在平台上的行为,对用户具有很强的掌控力。在交易型平台,消费者真正的选择范围不是平台上所有产品,而是主页或搜索屏幕上提供的产品,对布局和可见性的控制使平台处于可操纵交易的独特地位。在非交易型平台,平台可在用户不知情的情况下对内容曝光实施直接控制,通过聚合内容和引导流量在媒体市场生态中获得高知名度和高收益。框架不透明、复杂、难以充分理解,平台收取更多租的价值过程隐没在平台框架中,用户往往难以识别夹杂其中的平台利益及其实施的无形引导,而给平台让渡了更多价值。

二是受操控的定价机制。平台以自身价值提取最大化为目标,制定对用户的定价,操控用户之间的定价,试图攫取更多生产者和消费者剩余,扭曲平台市场整体最优交易规模和最大化價值创造。其一,提高平台对用户的定价水平。平台利用核心服务对用户的掌控力,实施不公平合同,或者不公正地提高会员费和使用费[11]。例如,苹果因对其应用商店内App发生的每一笔交易抽取30%的佣金(“苹果税”),经历了多次反垄断调查和诉讼,最终宣布对部分开发商降低或在一定时期内豁免佣金。平台还可在相同定价的前提下,减少对用户的服务和保障,实现实质上的提价。被削减的服务和保障通常包括劳动者休息、社会保险、消费者安全等用户权利保障,以及虚假评价、虚假交易、虚假宣传治理等交易秩序保障。其二,采取特殊定价方式。“大数据杀熟”依托智能算法开展精准个性化定价,能够攫取大量甚至全部消费者剩余。最惠国待遇条款(Most-Favored Nation Treatment,MFN)限制用户在平台外的定价,约定用户在本平台定价必须为所有定价中最低,提升本平台交易额以攫取价值。其三,代行或操控用户间定价。平台直接代替用户定价,或者一定程度上干预、参与用户定价,从而按照自身意愿收取更多租。滴滴等网约车平台通常直接决定司机为乘客服务的价格,且该价格根据平台意图实时变动。亚马逊等电商平台上部分商户按约定将定价权让渡给平台,换取平台其他方面的优惠。在Airbnb等共享住宿平台上,用户自行定价、平台建议定价,或者授权平台直接定价三种方式并存。

三是被诱导的用户投入。平台汇集、留存和锁定用户,引导其大量投入各类生产要素和经济资源,提升平台业务总量和收取租的总额,但用户不一定能够得到上述投入的合理回报,反而可能效用受损。一方面,诱导用户在本平台投入更多劳动力、注意力和数据等,开展更多种类的核心业务,拉动更多交易互动在平台上聚集。例如,算法激励使灵活就业者在平台上工作过长时间;“信息茧房”锁定用户注意力,使其在平台上不断查看更多内容;商家为增加店铺网页获得的电商平台流量,在平台上开展直播业务,商家绑定平台程度加深,拓宽了平台收取租的来源。另一方面,影响用户在其他平台上活动的容易程度,减少用户在其他平台开展业务和投入资源。通过屏蔽链接、妨碍用户数据转移、算法操控、流量限制等方式,以及“二选一”等排他性规则和条款,降低平台开放度、限制用户多归属。

(2)过度攫取利润

平台为了获取更多利润,优待有利于其横向、纵向跨界业务的用户,扭曲和减损其他用户获得的服务和效用。

平台在横向跨界盈利模式下开展“自己人优待”。平台将使用其自营横向服务的用户视为“自己人”,给予其核心服务方面的额外优待和优势,而其他用户作为“非自己人”则在竞争中处于劣势。平台核心服务显性或隐性地决定各类关键资源的分配,包括用户准入、搜索结果和排名、网页展示位置、内容和广告投放、推荐和过滤、交易匹配、声誉机制、活动优惠和忠实折扣等。附加服务作为核心服务的内部互补产品,可以凭借核心服务的倾斜,成为用户的优先选择,实现捆绑搭售。例如,使用亚马逊海外仓(Fulfillment by Amazon,FBA)服务,能够使商户获得亚马逊平台的流量倾斜,提高商品的Listing排名,增加曝光次数,优先将产品呈现给消费者,扩大成交规模,并节省自行投放广告的费用。“自己人优待”相应导致了“非自己人苛待”,客观上排斥了与平台自营附加服务竞争的第三方服务。

平台在纵向跨界盈利模式下开展“自我优待”。“自我优待”即平台在其主导的平台市场内部,兼顾用户角色开展自营业务,既当“裁判员”又当“运动员”,在与其他普通用户的竞争中,利用核心服务谋取额外优势和不公平利益。例如,亚马逊平台根据其掌握的非自营商户交易情况,调整自营商品价格和客户推送策略,通过追加和交叉销售等方式提高收入和利润;苹果应用商店对苹果自营和非自营App采取不同的利润抽成政策;微软操作系统捆绑安装IE浏览器;谷歌搜索引擎为谷歌自营产品提供更优先的搜索结果显示排序。平台还“苛待”或直接排除与其自营用户竞争的非自营用户。例如,苹果应用商店下架对自营App有竞争的非自营App;亚马逊平台以知识产权保护等为借口,采取商品下架、封店等方式,将对自营商铺有威胁的非自营商品和商家“踢出”平台。

三、平台势力治理:新型事前事后二元融合监管

平台价值与公共价值之间存在张力,根植于前者的平台势力可能对后者造成损害。应对平台经济对传统竞争政策和监管模式的挑战,有必要建立事前事后二元融合的新型监管框架,实现平台经济治理格局的重构。

(一)反垄断与平台势力监管的差异

一些平台即使没有足够的市场势力,无法被判定为具有垄断地位,也能通过平台势力对用户和社会公众产生很大的影响[2]。平台势力治理与以市场势力概念为基础的反垄断之间存在交叉,更存在差异。

1.规制对象差异

反垄断基于市场势力,关注平台企业所处市场中的竞争关系。反垄断保护诸如价格、质量、选择等特定的竞争参数[4],考察平台企业的行为是否能够独立于平台企业所处市场的竞争对手和消费者。为此,需要清晰定性或者定量界定平台企业所处的市场范围,并以市场占有率等指标衡量其市场势力,因而反垄断规制的一般是大型平台企业。

平台势力治理关注用户所处的平台市场,聚焦二重性视角下的“平台企业—用户”关系。不同规模的各类平台企业,即使不具有垄断地位,也可借由平台势力产生影响力和控制力,其规律依照平台经济特点,具有一定的共性。尤其在信息社会与互联网时代,“平台企业—用户”关系呈现复杂性,平台市场体系内不良行为带来的危害更加抽象、隐蔽,具有迷惑性,造成了新的不确定性和市场失灵的新根源。为此,需要从平台这种特定经济形态出发,理解该框架下各种业态形成的行业或商业惯例,根据平台势力的运作机理和特点开展监管。

2.监管目标差异

反垄断是多目标的,但目标间的优先级存在一定争议。从反垄断的起源、学理、立法和国内外实践来看,其一直将消费者福利放在非常重要的位置;同时,反垄断通过保护竞争对经营者形成了一定程度的保护,但是直接保护具体经营者并非反垄断的主要目的。美国在反垄断方面拥有厚重的历史积淀,芝加哥学派在其中曾占据主流,以“促进经济效率”为主要目标,关注以消费价格衡量的“消费者福利”这一特定结果,一定程度上忽略了滥用市场势力对生产者、创新者和企业家等造成的损害。近期崛起的新布兰迪斯学派不提倡使用反垄断来实现一系列不同的社会目标,比如增加就业、增加消费者福利或减少不平等,主张关注、调查竞争过程,追求市场结构而非某个特定结果,采取一系列更广泛的措施来评估市场势力。上述争论中,不论是哪一派,其核心着力点都是经济层面的结构和效率问题。

平台势力的监管目标应更广泛。一是反垄断基于竞争关系的分析往往无法捕捉平台势力对用户社会生活带来的无形损害,甚至是对基本权利的损害。例如,平台“以服务换数据”,了解、预测、甚至干预和塑造用户行为,引导其转向他人期望的商业甚至政治结果。脸书收购WhatsApp不违背反垄断法,但由此带来的数据合并妨碍了个人对其数据的有效控制。剑桥分析公司利用平台数据影响选举投票,平台、技术公司及其专家在个人选择和公共责任之外创造了新的权力形式。美国联邦贸易委员会委员伊迪丝·拉米雷斯指出,平台规则和算法数据分析可能“意外地根据不应使用的类别对人进行分类,如种族或性别”,这种歧视性可能助长现有的不平等现象。2019年脸书曾因故意按照种族、性别和宗教来投放广告,被美国住房和城市发展部起诉。互联网平台逐渐成为社会生产和居民生活的基础设施,社会效应也应成为平台势力治理重点。二是平台势力治理不仅包括以消费者为导向的经济效率问题,而且关注生产者和经营者的效用问题。从平台势力的概念和内涵出发,其治理需要考虑平台对各类用户的影响,不仅保护消费者的合法权益,而且将保护平台语境下的经营者和劳动者权益作为重要目标。为用户营造良好的平台营商环境和平台消费环境,是平台势力治理的客观需要,也是平台治理水平的重要判断标准。

3.实施方法差异

反垄断是典型的事后监管(其中并购审查是事前事中事后监管)。反垄断采用一事一议的方法,在某一市场主体的某一行为发生后,基于经济学分析,进行相关市场界定和市场势力评估,并在必要情况下针对反竞争行为采取充足的救济措施[4]。对于平台经济,尤其是变化迅速的互联网平台领域,运用这种方法显得较为迟缓且存在一定难度。反垄断是向后看、追溯性的,效果较为缓慢。对当下反竞争行为的处罚,将对未来此类行为起到威慑效果,但对在此期间受到损害的竞争者帮助有限。占垄断地位的企业无法参照明确的指导方针来决定能或不能做什么,面臨法律上的不确定性。同时,反垄断采用建模的方法描述和确认危害,该过程可能存在困难并造成相应监管负担。并非所有危害都能被建模,并量化或者描述成反垄断要求的范式;某些可能导致系统崩溃的情景,其风险机制具有复杂性和不确定性,基于建模的判断有时存在困难或争议,且成本较高。

除事后监管外,平台势力也需要事前监管。这种行为主义思路不以判定相关市场、“垄断”地位及其导致的“损害”为前提,以一个步骤取代了传统上通常“耗时费力”的三步骤分析程序,能够快速反应、填补信息差,对已发现问题及时干预,有利于解决动态变化的数字环境中的市场失灵。事前规定以准自动的方式施加义务,以统一明确的规则直接约束不当行为、建立事前威慑,设置“红绿灯”确保平台履行义务,对特定行为造成的(也许难以预计的)后果进行确定性的预防。例如,系统性金融崩溃或者系统性歧视带来广泛的经济社会影响,这些危害具有异质性和不可通约性,难以预测何时发生或将发展到什么程度,更需要确保在突变发生之前将其阻止。监管机构需要权衡预见性规制和事后反应的利与弊。对于可能造成较大范围影响的危害,更好的解决方法也许是借由事前规则,提前降低危害发生概率,构建“护城河”,避免系统性崩溃。欧盟委员会曾指出,亟须针对平台经济建立事前监管。

(二)事前事后融合监管框架的构建

基于平台势力视角,引入事前监管制度,使事前监管与反垄断相互补充、相互交叉、相互协调,形成事前事后融合的新型监管框架,实现平台经济治理的全链条整体性升级。

1.综合监管:实现分工互补

综合监管体现在两个层面:其一,事前监管与反垄断分工合作,点面结合,堵塞监管漏洞,实现全面保障。其二,该事前监管应该是一种新型的类似行业视角的“平台到用户”(platform-to-user,P2U)综合监管。

平台势力综合体现了平台企业通过价值体系和内部治理对用户施加的种种影响力,与经济、社会和个体利益紧密连接,需要整体性的综合监管。2019年7月生效的《欧盟商业平台条例》又称为“平台到商业用户”(platform-to-business,P2B)法规,明确了数字平台面向商业用户的事前行为准则,即平台行为必须公平、透明,且平台需要为商业用户提供纠纷解决新途径。开展P2B监管是开展平台内关系事前监管的有益尝试,欧盟《数字市场法》就是以此为基础拟定的。这里认为,平台势力监管应在P2B基础上向P2U综合监管转变。将监管范围由平台与商业用户的关系扩展到所有用户和更广的治理目标,根据平台势力生成和异化的机理,明确事前行为准则。从监管范式来看,该方式借用传统的“行业”视角,将各类大小平台纳入平台势力的综合性监管,既区别于传统“价格、数量、质量”三维度的公共事业监管,又不同于挑选赢家和输家的产业政策[25]。针对各类不同行业和业态的平台,收集市场主体的数据和行业信息,建立行业特定知识,把握业态特征,关注和厘清业务实质,考虑不同商业模式,针对“平台企业—用户”关系作出适宜、全面的规定,维护所有用户和利益相关方权益、公众和国家利益,防止失序、保障发展,保护公平、健康、道德和安全。

事前监管的立法目的与反垄断法不同,且存在互补关系。例如,欧盟高度关注事前监管与竞争监管的关系,并指出两者的互补性将成为未来的指导原则。反垄断更适于针对垄断平台企业进行专门监管,与事前监管的全面规制相配合,在平台经济未能形成事前规则共识的领域,进行针对性的监管探索,实现具体“点”上的突破。例如,对于平台互相屏蔽链接、不互联互通、影响用户效用的问题,国内外存在各种相互冲突的看法。已有判决认为该行为不具有正当性,但FTC诉脸书案中,初审法官认为:尽管脸书不对其竞争对手开放API,影响了对手和用户的效用,但无须禁止该行为,因为即使垄断者也没有义务帮助竞争对手。对于有争议的议题可优先采用反垄断“一事一议”的事后视角开展探索,与事前监管相互补充、点面结合,弥合分歧、弥补漏洞。

2.分类监管:推动交叉强化

反垄断与事前监管的交叉治理,即从反垄断视角出发,识别出符合条件的大型平台,建立专门的事前治理规则,甚至成立专注于数字经济领域大型平台企业的专设监管机构,这又被称为“和风细雨式”监管。新布兰代斯学派主张某些垄断结构——即“大”本身会带来损害,为这种监管方式提供了理论基础。反垄断与事前监管混合,能够很好地规制大型平台的“平台势力”本身蕴含的固有损害,实现对其的强化治理。同时,该方式没有涉及小平台的侵权行为,对中小微企业适度减轻责任,降低合规成本,留有更多选择和成长空间,能够优化市场结构,促进创新和竞争。

该思路顺应了超大型互联网平台引起各国监管者警惕的趋势,逐步成为国际通行做法。欧美均定义和划分特殊平台,将其作为“关键平台”纳入重点监管。欧盟《数字市场法》将规模较大、覆盖范围较广、对欧盟内部市场具有重大影响的互联网平台定义为“守门人”。“守门人”权力是指平台对消费者、商家或竞争对手进入该平台市场的控制能力[2],依据定义其应是平台势力的一部分。欧盟要求“守门人”承担更多责任和义务,对其不当行为进行重点规制,以确保数字市场的公平性和开放性。类似做法还有美国于2021年6月提出的《终止平台垄断法案》《美国选择和创新在线法案》等草案,将满足一定条件的大型互联网平台定义为“主导平台”“关键交易伙伴”等进行专门管理,明确相应的事前规则。

我国也开始初步考虑和尝试关键平台监管。《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》中界定了“超大型平台”,其中“限制能力”条件(即平台具有的限制或阻碍商户接触消费者的能力)参考了“守门人”定义。为平衡我国平台企业的规范和创新发展,宜在关键平台事前规定的设置上,在纳入范围、义务设定、干预方法等方面采取相对温和的基调;在后续不当行为处罚的设置上,主要采用罚款和行为纠正措施,谨慎使用拆分、出售,或禁止、隔离自营业务等较为激进的结构性手段,继续保持和加强我国平台经济的竞争力。

3.协同监管:促进合作协调

反垄断与事前监管之间,可建立合作协调机制,使其共同发挥作用。一是建立知识储备。反竞争的影响永远无法被抽象地认定,在基于行业视角的事前监管开展行业调研、产品设计和商业模式调查、沙箱监管、政策效果反馈和评估等监管活动时,可形成深刻的行业理解,提供给反垄断监管者,增强其行业背景知识储备。二是建立转换机制。当反垄断所识别的不当行为已成为典型的和普遍的,出现得足够频繁以至于形成了明确的原则时,可权衡监管效果、程序和成本,将部分垄断行为转化为事前监管应禁止的行为,这是基于竞争行为准则的更具前瞻性的方法,有助于使两种监管方法相互促进,提高监管效能。三是建立协同机制。反垄断还可与事前监管信息共享、加强合作,开展联合执法,叠加规制的震慑力和约束力,降低执法成本。欧洲竞争网络(European Competition Network,ECN)制定了《数字市场法》执法與竞争执法的协调合作机制,扫清了程序层面的障碍,保证了执法资源的最佳分配。

(三)事前监管措施的完善建议

平台势力的事前规制需要采取“责任为本、权力平衡、规则导向”的思路,建立新型的P2U监管模式,制定完善符合平台势力运行机理和特征的监管措施。

1.明确平台责任,完善外部治理

平台经济是公共政策与内部治理同时发生作用的领域。为使公共价值更多地影响平台势力,有必要理清内外部治理的关系,合理设置并适当加强平台责任,科学配置与之相适应的外部治理,实现平台经济的规范与发展并重。

第一,合理设置平台责任。平台企业组织市场时,应面向所有类型的用户承担维持市场秩序的责任,并考虑和管理平台市场造成的各类社会效应,承担包括内容、隐私、未成年人保护、非歧视、社会保障等方面的责任。例如,TikTok(抖音海外版)签署了欧盟的《反虚假信息行为准则》,承诺“解决假新闻的传播并提高透明度”。平台企业开展内部治理时,应更加关注用户合规,承担对用户及其行为的前置治理责任,承担必要的注意、审查和管理责任,发现违法违规行为立即停止服务,及时采取措施防止可能的危害,并向监管部门报告和反馈相关信息。为平台设置适度、必要的公共责任,既要顺应平台内部机制,又要试探责任边界,避免赋予平台不合理或过重的责任。为确保在维护公共利益时平台不缺位、提供必要保障,同时控制平台合规成本、保持平台竞争力,可面向平台企业开展监管对话和压力测试,确定符合平台实际的责任范围。鼓励平台企业采用信息化自动化手段开展尽职调查,并与政府进行信息交换,综合考虑经济可行性、公共利益和极端情况,建立平台尽职免责机制和责任调整机制。

第二,科学配置外部治理。一是加强信息沟通和调查研究。收集重点行业、重点平台及相关内外部市场的信息,进行持续观察和沟通,实施各类调研、约谈、沙箱监管、征求意见、专题研究,发布各类调查报告和指引、指南。畅通平台向监管机构主动沟通的渠道,以提供案件线索、用户信用信息、政策效果反馈和相关建议等。二是实现责任互补。在平台语境下,许多责任需要内外部治理共同完成,如安全和法律执行、提供公共商品,甚至共同判断什么符合公共利益等[20]。其中,外部治理需要承担平台做不了或代价太大的治理责任,避免影响平台创新和发展。例如,区块链平台的“了解你的客户”(Know Your Client,KYC)责任更多地需要政府介入。治理虚假评论的责任则需要平台和政府共同承担。亚马逊为了鼓励购买者填写真实评论,加大平台奖励和资源投入,效果依然有限;英国监管机构加强了对虚假评论和刷单的调查和处罚力度,却取得了显著的效果。三是实施日常审查。平台应定期向监管机构提交合规自查报告和第三方审计报告,对责任履行、平台安全性等重要事项进行审计,供监管机构审查。赋予监管机构实施广泛的日常商业调查和审查、专项行动、临时措施的职责,允许其任命监督受托人监督平台合规情况。关注和评估新服务和新商业实践,对新环境作出灵活反应,及时应对新的不当行为并从“干中学”中受益,为后续政策制定提供支撑。

2.理顺权利关系,保障用户权益

更好地维护和保障用户权益,应完善平台企业与用户间的权利关系界定,明确规定用户在平台市场内拥有的权利,增加用户话语权,对冲平台企业对用户权利的挟裹和剥夺。

第一,赋予用户知情权。互联网平台用数据、代码和算法构建的数字化功能和服务,对用户权益的影响较为隐蔽、较难认知和理解。应明确用户对与其相关的关键信息具有知情权,提升平台透明化程度。建立平台信息披露机制,规定平台必须强制披露的信息范围,并鼓励平台在此基础上开展额外的自愿披露。平台需要披露数据搜集和使用机制、算法运行机制和关键参数、各类服务条款和平台规则的设立与变更等重要信息,主动报告可能的利益冲突,充分揭示平台对用户施加的影响,使用户了解优化自身利益的途径。监管机构需要明确规定平台信息披露的具体内容、时效、程度、方式、一致性和表达规范等。

第二,赋予用户决策权。用户对自身在平台上的各类行为应享有自主决策权,包括经营者应享有自主经营权,自行掌控开展业务的方式和价格等要素,消费者应享有自主选择权等。一是明确权利归属。平台不得单方面代行或干涉用户决策,且必须为用户提供足够多的选择。如果平台与用户约定代其行使决策权,必须用户明示同意且可随时取消,平台不得附加其他条件。二是规定让渡权利的方式。平台代替用户进行决策,需要给予用户相应的报酬、福利或补偿,建立相应的保障机制。例如,如果共享经济平台代替供给端用户定价或决定劳动时间,则应将该用户视为员工给予相应保障。2021年2月,英国最高法院裁定,由于优步(Uber)决定了司机为乘客提供服务的价格和方式,司机应被视为平台员工而非零工,并享受最低工资和带薪休假等部分英国劳动法权益。

第三,赋予用户分配权。一是建立价值分配评估机制。为了使用户和监管机构充分了解平台市场内的价值分配情况,可要求平台披露与各类用户间的价值分配报告,提供平台企业与用户的价值分配情况,包括平台提取价值的总额及其构成、商业用户平台内业务的利润率、个人用户在平台上的价值提取是否合理、充分等,并附上财务报告。监管机构通过分析平台价值提取对双边用户的影响,及其随时间的变化情况,评估平台企业是否依靠平台势力过度攫取价值、操纵价值分配,影响平台市场的长期健康发展。二是建立价值分配调整机制。面对平台企业主导的资源和价值分配,赋予用户一定的对抗能力和调节机制,使其拥有一定的主动权。平台制定的与经营者和消费者密切相关的费率,需要与消费者协会或工会磋商。平台用服务换取用户资源并以之盈利,应给予用户相应的权益保护和获取收益的渠道。例如,平台使用用户数据盈利,不能泄露用户隐私或减损用户权益,用户还应从平台处分享自身数据资产产生的收益。为此,可建立许可、信托等数据共享机制和数据质量评估机制,指定值得信任的中介机构代表用户评估数据价值,数据所有者则基于公平、合理和非歧视性的原则获得报酬。三是建立纠纷处理和司法援助机制。平台必须建立内部投诉处理系统,如果用户认为平台对其实施了不当行为(如在没有合理原因的情况下暂停或终止用户交易、屏蔽内容或封禁账户),能够首先通过平台内部渠道“上诉”;行业组织和消费者协会能够组织集体诉讼,将平台告上法庭,以制止任何违反事前规则的行为。

3.确保平台中立,重塑行为规则

通过隔离利益冲突,确立平台的中立立场,通过深入了解、监督和纠正算法,建立公平的平台规则。

第一,确立平台中立原则。平台中立即平台服务和内部治理能够不偏不倚地公平对待所有用户。平台为了更多攫取利润,往往将横纵向跨界与核心服务关联,有意深度耦合“租—利润”关系,方便非中立地进行“自己人优待”或“自我优待”。为此,应针对性地设置事前规则,保证平台收租不能与获取利润的行为联动。平台开展横向盈利活动,应允许第三方服务提供商接入平台,不得以进入平台和使用核心服务为条件,要求用户使用平台自營附加服务,或排除第三方服务。平台开展纵向盈利活动,应对自营商家和非自营商家一视同仁,使自营店铺成为平台市场中的普通竞争者。

第二,塑造公平平台规则。平台攫取租或者利润,主要依靠以代码为载体的数字化规则,充分体现了“代码即法则”理念。例如,平台不一定需要与用户签订书面排他性服务合同,只要运行平台内置的流量降权规则,就能直接形成影响用户行为和选择的实质性压力。数字化规则欠缺透明度、清晰度和可解释性,难以识别和评估危害,某些情况下形成了弱监管的客观事实,有时监管机构仅简单化予以禁止或者不予监管。例如,印度直接禁止亚马逊、沃尔玛等电商平台通过附属公司销售自营产品,采取了简单化的结构主义规制,而没有深入规则层面进行干预。又如,研究表明,在谷歌搜索白种人的名字比搜索典型非洲裔美国人的名字更容易得到中性结果,但如果无法访问底层编码和数据,几乎不可能就是否存在歧视作出裁决[2]。因此,应切实增强公共政策干预平台规则的能力,了解、监督和纠正不合理规则是使平台立场更契合公共意图的必不可少的方式。一是算法调查。采用多种方式调查平台规则依托的算法,了解作用机制和相关影响:直接访问代码和数据,要求提供相关文档、伪代码和一般性解释,采用动态分析、静态分析或手动代码审查,对自动决策系统进行全面检查;将算法视为“黑箱”,分析该算法的输入和输出来研究该系统内部的运作机制;采用调研等传统方式获取信息。二是事前审查。指定专门监管机构制定算法开发的伦理、原则、环境、指南和工具等相关标准,并监督复杂算法的开发、分销、销售和使用。引入专家判断,实施上市前审查,即重要、复杂的新算法的分发或销售,需要在专家和监管机构证明其预期用途和预防措施安全有效后进行,在不扼杀创新的情况下将可接受的算法引入市场。三是危害纠正。建立算法系统问责制度,对于已产生危害的算法进行正式调查。对危害进行补救,要求相关责任人停止错误行为,防止问题在未来再次出现,并提供有效且成比例的补救措施;监管部门监控和确保补救措施的施行,并评估其有效性。

参考文献

[1]BARLOW J P. A declaration of the independence of cyberspace[M]. MIT Press, 1996.

[2]LYNSKEY O. Regulating "platform power"[Z]. LSE Research Online Documents on Economics, 2017.

[3]陈琳琳,夏杰长,刘诚.数字经济市场化监管与公平竞争秩序的构建[J].改革,2021(7):44-53.

[4]COHEN J E. The regulatory state in the information age[J]. Theoretical Inquiries in Law, 2016, 17(2): 369-414.

[5]MARTENS B. An economic policy perspective on online platforms[Z]. Seville: Joint Research Centre of the European Commission, 2016.

[6]COASE R. The nature of the firm[J]. Economica, 1937, 4(16): 386-405.

[7]陈永伟.平台经济的竞争与治理问题:挑战与思考[J].产业组织评论,2017(3):137-154.

[8]萧浩辉.决策科学辞典[M].北京:人民出版社,1995.

[9]EVENS T, DONDERS K, AFILIPOAIE A. Platform policies in the European Union: competition and public interest in media markets[J]. Journal of Digital Media & Policy, 2020, 11(3): 283-300.

[10] JOSé VD, NIEBORG D, POELL T. Reframing platform power[J]. Internet Policy Review: Journal on Internet Regulation, 2019, 8(2): 1-18.

[11] 郭漸强,陈荣昌.网络平台权力治理:法治困境与现实出路[J].理论探索,2019(4):116-122.

[12] 唐要家.数字平台的经济属性与监管政策体系研究[J].经济纵横,2021(4):43-51.

[13] EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions:a digital single market strategy for Europe[R]. Brussels: European Commission, May 6, 2015.

[14] ROCHET J C, TIROLE J. Platform competition in two-sided markets[J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(4): 990-1029.

[15] MAZZUCATO M, RYANC J, GOUZOULIS G. Theorising and mapping modern economic rents[R]. London: University College London Institute for Innovation and Public Purpose, 2020.

[16] 曲创,王夕琛.互联网平台垄断行为的特征、成因与监管策略[J].改革,2021(5):53-63.

[17] 许荻迪.自治与他律:平台二重性视角下的区块链治理[J].改革,2020(8):68-82.

[18] FARRELL J, KATZ M L. Innovation, rent extraction, and integration in systems markets[J]. The Journal of Industrial Economics, 2000, 48(4): 413-432.

[19]TIROLE J. Economics for the common good[M]. Princeton University Press, 2018.

[20] BOZEMAN B. Public-value failure: when efficient markets may not do[J]. Public Administration Review, 2002, 62(2): 145-161.

[21] BRITISH COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY. Algorithms: how they can reduce competition and harm consumers[R]. British: Competition and Markets Authority, 2021.

[22] 方兴东,严峰.网络平台“超级权力”的形成与治理[J].人民论坛·学术前沿,2019(14):90-101.

[23] PIGOU A C. The economics of Welfare[M]. Palgrave Macmillan UK, 1932.

[24] 丁晓东.网络中立与平台中立——中立性视野下的网络架构与平台责任[J].法制与社会发展,2021(4):122-142.

[25] 梯若尔.数字时代的竞争与产业挑战[J].中国经济报告,2021(3):5-13.

The Formation,Dissimilation and Governance Integrating Ex-post Antitrust and Ex-ante Regulation of Platform Power

XU Di-di

Abstract: The governance of platform economy needs to achieve concept change and framework reconstruction relying on a new regulatory concept ——"platform power". The core of platform power is the platform-user relationship under the perspective of platforms' duality,and the complex formation mechanism of platform power can be scrutinized from value system and internal governance of platforms. Characteristics of platform power mean that dual dissimilation,namely shirking public responsibility and over grabbing rents and profits from users, may occur and harm public values. Platform power differs from "platforms' market power" in antitrust, and platform power governance needs to introduce a new ex-ante regulation of "platform-to-user"(P2U), to build together with antitrust a framework integrating ex-post and ex-ante regulations,in which the two parts can supplement, reinforce, coordinate with and be transformed to each other. During the construction of the ex-ante regulation, special attention need to be paid to responsibility allocation, users' rights and platform rules.

Key words: platform economy governance; platform power; platform antitrust; ex-ante regulation

作者簡介:许荻迪,商务部国际贸易经济合作研究院副研究员。