西瓜主要病害抗病育种研究进展

刘 阳 谢露露 张思远 高建昌*

(1 中国农业科学院蔬菜花卉研究所,北京 100081;2 中国农业科学院寿光蔬菜研发中心,山东寿光 262704)

西瓜是世界范围的重要园艺作物,根据FAOSTAT 数据,2018 年全球西瓜收获面积为324.12 万hm(王娟娟 等,2020)。我国是世界上西瓜生产与消费的第一大国,2019 年我国西瓜种植面积为153.9 万hm,总产量为6 324.1 万t,占全世界西瓜总产量的60.6%(王晓君 等,2021)。西瓜生产过程中由真菌、细菌、病毒引发的病害是制约西瓜产业发展的重要因素,这些病害的发生严重降低了西瓜的产量和品质,选用抗病品种是预防病害发生的有效途径。2013 年,随着西瓜基因组序列的公布(Guo et al.,2013),研究者利用基因组测序技术结合传统的遗传分析,在抗病基因挖掘、功能分析等方面取得了新的进展。

本文总结了西瓜主要病害的发病规律,重点梳理了病害的抗性遗传规律、抗性基因定位、分子标记开发、抗性种质筛选和品种选育等方面的进展,以期为西瓜抗病育种提供重要参考。

1 西瓜枯萎病

1.1 西瓜枯萎病发病特点及致病菌

枯萎病(Fusarium wilt)是西瓜生产中典型的土传真菌性病害。由半知菌亚门尖孢镰孢菌西瓜专化型〔f.sp.(E.F.Smith)Synder &Hansen〕寄生引起。发病症状主要表现为叶片萎蔫,似缺水状,严重者甚至枯死,根部腐烂变色,纵切根茎可见维管束部分变为褐色。迄今为止共发现4 个生理小种,分别是生理小种0、1、2、3(Martyn,1987;Zhou et al.,2010)。其中,与生理小种0 和1 相比,生理小种2 的致病性最强,存在范围更广(Keinath et al.,2020),几乎可以侵染所有的西瓜品种(Netzer,1989)。但在我国,大多数学者认为生理小种1 是优势小种,存在范围更广(耿丽华 等,2010)。

1.2 西瓜枯萎病抗性遗传规律

野生西瓜是主要的抗枯萎病种质资源,利用苗期人工接种鉴定方法(许勇 等,1999;Hawkins,2001;邹小花 等,2011;张屹 等,2013),研究者发现了多个抗枯萎病的西瓜资源,其中野生西瓜种质PI296341 是国际上公认的同时抗枯萎病菌3 个生理小种(0、1 和2)的抗源(Netzer,1989),同时也是西瓜枯萎病菌生理小种2 的鉴别寄主,多次被用作抗病亲本来进行遗传规律的研究。目前对西瓜枯萎病抗性遗传规律的研究有以下几个结论:生理小种0 的抗性受1 个或多个显性基因控制(Zhang &Rhodes,1993);生理小种1 的抗性受单显性基因控制(Netzer &Weintall,1980;Zhang & Rhodes,1993;周凤珍和康国斌,1996;许勇 等,1999;张国良和崔广海,1999;张屹 等,2013)或受隐性多基因控制(羊杏平 等,2008);生理小种2 的抗性较为复杂,不止受1 个基因控制;对枯萎病菌生理小种3 的抗性遗传规律尚未见报道。

1.3 西瓜枯萎病抗性基因定位及分子标记

许勇和张海英(2000)开发了1 个与枯萎病抗性连锁的RAPD 标记OPP01/700,该标记与抗病基因的遗传距离为3.0 cM,后对该标记进行克隆测序并转化为SCAR 标记SCPO1/700,初步建立了西瓜抗枯萎病育种分子标记辅助选择技术系统。Hawkins 等(2001)开发出与西瓜枯萎病菌生理小种1 抗性相关的3 个RAPD 标记和与西瓜枯萎病菌生理小种2 抗性相关的4 个RAPD 标记。张屹等(2013)通过BSA 法将西瓜枯萎病菌生理小种1 的抗性基因(-)定位于1 号染色体15 cM区域内,根据重测序信息,开发了与-紧密连锁的3 个CAPS/dCAPS 标记,与-基因的连锁距离分别为0.8、1.0 cM 和2.8 cM,在164 份西瓜育种材料中验证,发现与表型吻合度分别达到98.7%、96.9%、80.4%。在此基础上,焦荻等(2015)又开发出与西瓜枯萎病抗病基因间遗传距离仅为0.2 cM 的高度连锁的dCAPS 标记502124_fon,并验证了该标记在四倍体西瓜抗病检测上依然适用,成功地建立了四倍体西瓜枯萎病抗性分子标记辅助育种技术体系。Lambel 等(2014)开发SNP 标记SNP S1_67050,并利用F群体验证了其可行性。Ren 等(2015)开发了SNP 标记Chr1SNP_502124用于Fon1 的鉴定,并在F群体231 株材料中进行验证,与表型吻合度达到99.1%,证明了其可靠性。李娜等(2017)将抗Fon1 基因的定位区间缩减至1 号染色体246 kb 的物理区间内,并开发出Indel标记Indel1_fon1,与田间表型性状的吻合度达到70.8%。国内西瓜枯萎病菌优势小种为生理小种1,对于其抗性基因定位的研究结果较为一致,认为其抗性受主效基因控制,定位结果均位于1 号染色体;关于生理小种2,认为其受主基因和微效基因共同控制,QTL 定位结果分布在9、10 号染色体;目前尚未见对枯萎病菌生理小种0 和3 的定位研究的文献报道。有关详细信息见表1。

1.4 西瓜枯萎病抗性品种选育

选育抗病品种是防治西瓜枯萎病的有效方法之一,美国育种家Orton 于1911 年培育出第1 个西瓜抗枯萎病品种Conquer,随后,美国育种家们相继培育出Charleston Gray、Jubilee、Crimsen Sweet、Calhoun Gray、Summit、Dixlee 和Sugarlee等一系列高抗枯萎病品种。我国对西瓜枯萎病抗性育种的研究始于20 世纪80 年代中期,利用国内现有抗性资源和国外抗性种质的引进,采用杂交、回交等多种方法,育成郑抗1 号、郑抗2 号、西农8号、京抗2 号、京抗3 号、丰乐5 号、抗病苏蜜、抗病苏红宝等一系列抗性品种。近些年来更有龙盛9 号、丰乐腾龙、天露1 号、丰华21、榆农10号、农科大11 号等高抗或中抗枯萎病西瓜品种的选育,这些品种适应性强,综合品质良好,耐重茬性明显提高。

2 西瓜白粉病

2.1 西瓜白粉病发病特点及致病菌

近年来,西瓜白粉病(powdery mildew,PM)逐渐成为西瓜生产上的重要病害,尤其在高温高湿环境下发病更为频繁。该病主要危害叶片,发病症状表现为叶片上布满白色块状小粉斑,粉斑逐渐增多并连成片,叶片逐渐枯萎变黄。主要在西瓜成熟期发病,影响果实发育。

葫芦科作物的白粉病菌主要为单囊壳白粉菌(单囊壳属),白粉菌是一种专性寄生菌,只能寄生在活体植株上,依靠吸器从寄主植物获取所需营养(Martinez-Cruz et al.,2018;Polonio et al.,2019)。白粉菌生理小种的分化与演替速度很快,仅就已发现有11 个生理小种,包括生理小种0、1(W)、2(W)U.S、2(W)France、3、4、5、N1、N2、N3 和N4。国内生理小种类型主要为小种1 和2France,其中优势小种为2France(王娟 等,2006;包海清 等,2008;顾海峰 等,2010)。

2.2 西瓜白粉病抗性遗传规律

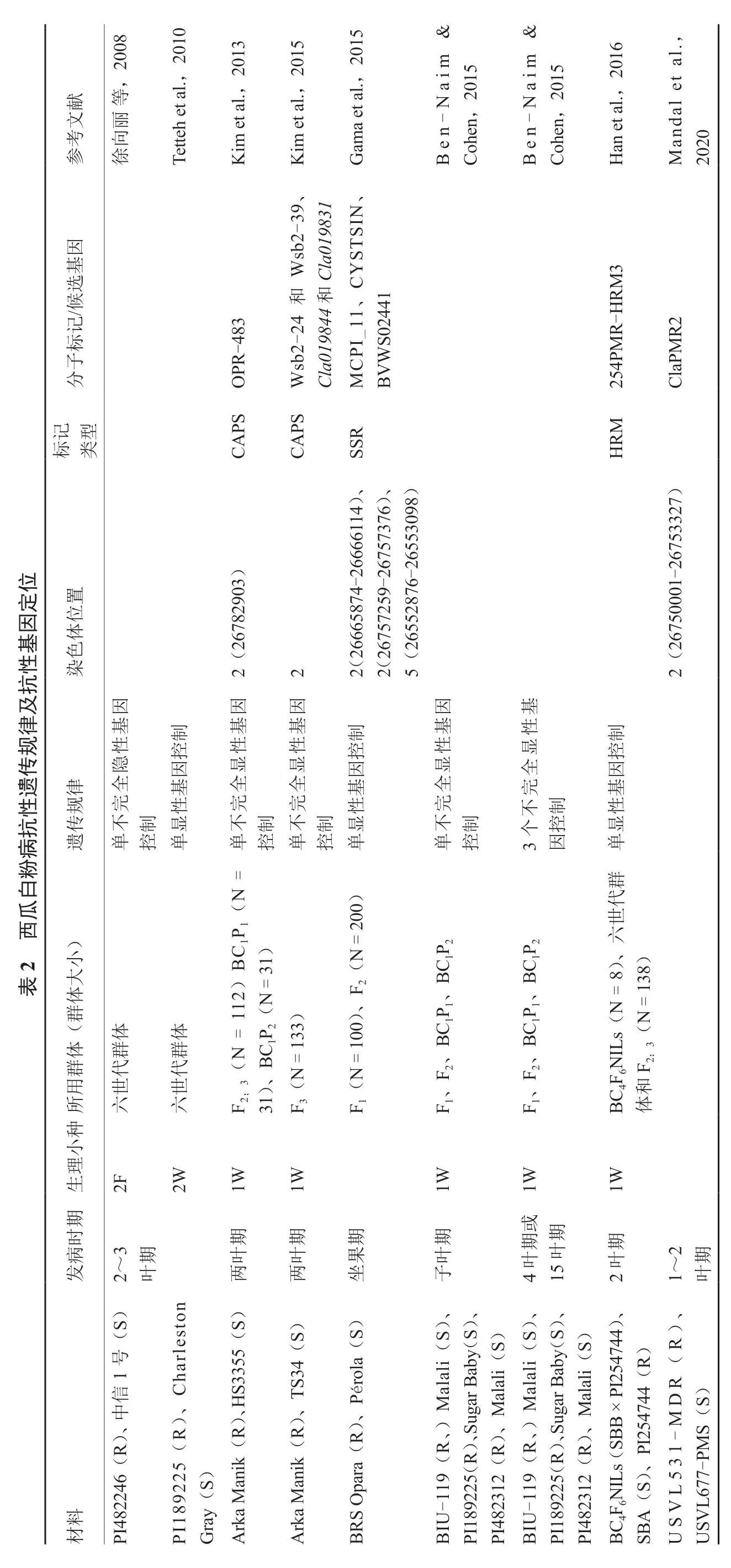

由于白粉病菌生理小种较多,抗性来源较复杂,不同生理小种的抗性遗传亦表现出不一致性。韩国、美国、以色列等国对白粉病菌生理小种的鉴定结果均为生理小种1W,大多认为其抗性由不完全显性单基因控制(Kim et al.,2013,2015;Ben-Naim &Cohen,2015),但Han 等(2016)则认为抗性受单显性基因控制。我国对西瓜白粉病菌生理小种的鉴定结果多为生理小种2F,徐向丽等(2008)发现其受单不完全隐性基因控制。白粉病的抗性还呈现株龄差异,Ben-Naim 和Cohen(2015)对 白粉病不同发病时期的遗传规律进行分析,发现子叶期的抗性受不完全显性单基因控制,而4 叶期或15叶期的抗性受3 个不完全显性基因 控制。

2.3 西瓜白粉病抗性基因定位及分子标记

Kim 等(2013)开发了与白粉病抗性基因连锁的CAPS 标记OPR-483,在2 号染色体上找到了1 个可解释80.0%变异的主效QTL 位点,,同时开发了2个紧密连锁标记Wsb2-24 和Wsb2-39,并在此区域内发现8个R基因,其中有3个(、和)在亲本间表现差异,2个(和)具有限制酶酶切位点,并进一步开发了相应的CAPS/dCAPS标记(Kim et al.,2015)。Han 等(2016)开发了HRM 标记254PMR-HRM3,并在F株系中验证其可行性,发现表型与基因型吻合度达到95.7%,可用于检测西瓜白粉病菌生理小种1W。Gama 等(2015)对116 个SSR 标记进行筛选,发现有3 个标记(MCPI_11、CYSTSIN 和BVWS02441)可区分抗感表型,并在F群体中验证了上述标记的可行性。对已发表的白粉病抗性基因的定位区间进行整理发现(表2),大部分定位结果位于2 号染色体约2 Mb 区间内(Gama et al.,2015;Kim et al.,2015;Mandal et al.,2020),只有1 个位于5 号染色体(Gama et al.,2015)。

2.4 西瓜白粉病抗性种质筛选及品种选育

Thomas 等(2005)在266 个PI种质中共发现22 个对白粉病菌生理小种2W(包含2W 和2WF)具有中等抗性的材料。Davis 等(2007)通过对1 573 份西瓜种质进行白粉病抗性筛选,发现仅有8 份材料表现出较高抗性,86 份材料表现出中等抗性。Kousik 等(2008)从234 份美国西瓜种质中筛选得到1 份高抗白粉病材料,3份中抗材料。Tetteh 等(2010)对美国农业部1 654份西瓜种质资源进行筛选,共发现8 份高抗白粉病菌2W(包含2W 和2WF)的材料,21 份中抗材料。Zhang 等(2011)从820 份美国PI 种质资源自交产生的2 100 份株系中筛选出42 份材料对白粉病菌2WF 具有抗性,其中11 份材料在成熟期表现为高抗白粉病,且抗性稳定,育种价值较高。Ben-Naim 和Cohen(2015)对291 份材料进行白粉病菌生理小种1 的抗性评估,只有8 份材料表现出高水平的抗性。张敬敬等(2019)对河北省近年来审定的西瓜品种、优势组合及优异种质资源共130份,结合表型基因型进行西瓜苗期白粉病抗性鉴定,共发现有7 份抗性材料,包括美佳、S66、901 新等。

3 西瓜蔓枯病

3.1 西瓜蔓枯病发病特点及致病菌

蔓枯病(gummy stem blight,GSB)又称黑腐病,在西瓜的整个生育期均可发病,在发育中后期发病较重,发病部位主要是茎蔓和叶片,严重时果实也可发病。症状表现为叶片边缘处出现轮纹状黄褐色斑点,茎蔓上出现褐色病斑,并不断蔓延(Hassan et al.,2018)。病菌在25 ℃、空气湿度80%以上的环境中较易发病(王永崇,2020a)。

西瓜蔓枯病是由亚隔孢壳属()病菌侵染引起的一种世界性真菌病害(徐彦刚 等,2021)。对蔓枯病菌的分类仍存在一些争议,目前国际学术界已逐渐开始采用spp.作为瓜类蔓枯病病原菌的学术名称(高天一 等,2020)。Stewart 等(2015)研究发现蔓枯病菌()由3 个亲缘关系相近且形态学不可区分的种组成:、和。国内外研究分析表明,优势种均为(谭蕊,2018;Rennberger et al.,2018;Huang &Lai,2019)。对致病菌的鉴定有利于实现精确防治,戴富明等(2006)通过测定西瓜上蔓枯病菌rDNA 的ITS 序列,设计特异性引物,可扩增出1 条344 bp 的特异性DNA 条带,初步建立了西瓜蔓枯病分子检测技术。李丽(2013)设计筛选出西瓜蔓枯病菌特异性引物DB-1F/R,在蔓枯病发病前即可检测植株是否感病,初步建立了西瓜植株感病、土壤带菌和种子带菌的检测技术体系。王翀等(2015)设计了特异性引物和Taq Man 探针,建立瓜类蔓枯病菌实时荧光PCR 方法,检测灵敏度达到356 fg·μL,比普通PCR 灵敏度高10 倍,为瓜类蔓枯病菌快速分子检测奠定了基础。

3.2 西瓜蔓枯病抗性遗传规律

目前国内外对西瓜蔓枯病的研究大多集中于生物防治、化学防治和病原菌鉴定等方面。Norton(1979)研究发现西瓜抗蔓枯病基因由1 对隐性基因(db/db)控制。顾卫红等(2004)研究认为西瓜蔓枯病抗性受显性基因控制,且该病害在西瓜苗期和成株期的抗性趋势表现一致。近年来,多位学者对其抗性遗传规律展开深入研究,认为的抗性规律较为复杂(Gusmini et al.,2017;Ren et al.,2020;Lee et al.,2021;Rivera-Burgos et al.,2021),且可能受环境因素影响(Gusmini et al.,2017)。

3.3 西瓜蔓枯病抗性基因定位及分子标记

Hassan 等(2019)通过对西瓜NBS 基因家族进行分析,观察这些R 基因在抗性和易感西瓜品系中的不同表达模式,筛选出6 个抗西瓜蔓枯病候选基因,分布在1、2、5、8 号染色体上。Ren 等(2020)研究表明,PI189225 中的蔓枯病抗性受1 个主效QTL 控制,位于8 号染色体上571.27 kb 的区域内,筛选出2 个候选基因和,并通过RT-qPCR 证明接种后这2 个基因均在亲本间出现差异表达,值得一提的是,这2 个候选基因与Jang 等(2019)对西瓜抗炭疽病基因定位所得候选基因一致,可能是西瓜炭疽病与蔓枯病的抗病机制存在某种相似之处。Gimode 等(2020)利用QTL 定位,共鉴定出3 个与蔓枯病抗性相关的QTL位点(、和),分别位于3、5、7 号染色体上,最高可解释21.1%的表型变异,开发KASP 标记用于筛选抗性种质,在位点发现候选基因,含有Avr9/Cf-9,编码抗性蛋白,且在甜瓜中发现其直系同源基因,同样属于抗病基因,因此,被认为是最有可能的候选基因。Lee 等(2021)在8 号染色体上发现与蔓枯病抗性相关的2 个主效QTL(和1),在6 号染色体上发现1 个微 效QTL(),2个主效QTL分别表示叶病变和茎病变,两者位于同一位置,开发出4 个KASP 标记,并筛选出4 个抗病候选基因,分别是3 个RLK 基因和1 个LRR-RLK 基因。综上,笔者发现西瓜蔓枯病抗性在1、2、3、5、6、7 号和8 号染色体上均检测到位点,表明其抗性受多基因控制(表3)。

3.4 西瓜蔓枯病抗性种质筛选及品种选育

Gusmini 等(2005)对USDAARS(美国农业部农业研究局)收集的种质进行蔓枯病抗性鉴定,发现10份高抗材料,可用于后续育种工作。顾卫红等(2004)鉴定发现以美国引进提纯的All-golden producer、Allsweet scarlet 和自育的新品系A5-6、H2-5 等4 份种质材料的蔓枯病抗性最强。宋荣浩等(2007,2009,2017)筛选出8 份对蔓枯病抗性优良、兼具优良农艺性状的材料,也筛选出6 份中抗蔓枯病兼抗枯萎病的双抗种质,并利用筛选出的抗性种质育成抗性品种圣女红3 号,综合性状优良且栽培适应性广,累计推广面积已达3 000 hm。徐彦刚等(2021)对80 份来自不同地域的西瓜种质资源进行蔓枯病抗性鉴定,并利用SSR 标记技术对该材料群体进行基因分型和群体结构分析,最终发现高抗材料2 份、抗性材料19 份、中抗材料21 份。

4 西瓜炭疽病

4.1 西瓜炭疽病发病特点及致病菌

炭疽病(anthracnose)是西瓜生产中一种常见病害,在温润潮湿气候下较易发病,我国南方西瓜产区和设施栽培中发病尤为严重。炭疽病在西瓜的整个生育周期中均可发病,以幼苗期和成熟期发病较重,叶片、茎、果实均可发病,其中以叶片发病最为普遍。叶片发病时先出现黄色斑点,后变为黑褐色同心轮纹,病斑易破碎穿孔,潮湿环境下还会有小黑点或红色黏状物(王永崇,2020b)。

西瓜炭疽病由瓜类炭疽菌〔(Berk.et Mont.)Arx〕引起,属半知菌亚门,能引起黄瓜、甜瓜等葫芦科作物发生炭疽病(唐建辉 等,2006)。目前已发现西瓜炭疽病菌有7 个生理小种,分别是生理小种1、2、3、4、5、6和7,根据其侵染鉴别寄主的症状不同来加以区分,其中以生理小种1、2 和3 最为普遍(魏春华 等,2019;张慧青 等,2020)。

4.2 西瓜炭疽病抗性遗传规律

一般认为西瓜炭疽病的抗性由单显性基因控制。Suvanprakorn 和Norton(1980)利用3 个高抗材料和3 个易感材料研究发现,西瓜对炭疽病菌生理小种2 的抗病性受单显性基因控制。牛晓伟等(2014)利用抗病材料PI189225 和感病材料Black Diamond 杂交获得F、F、F,待植株长至5~6片真叶时,采用喷雾法接种炭疽病菌生理小种1,发现F抗感分离比为3∶1,证明西瓜对炭疽病菌生理小种1 的抗性也是受单显性基因控制。Jang 等(2019)利用抗病自交系DrHs7250 和感病自交系Oto9491 构建六世代群体,在幼苗期采用喷雾法接种,也认为炭疽病菌生理小种1 的抗性受1 个单显性基因控制。

4.3 西瓜炭疽病抗性基因定位及分子标记

牛晓伟等(2014)通过构建抗感池,筛选在双亲及抗感池间多态性标记,并在已知抗感表型的F间验证,最终获得3 个AFLP 标记E4/M19、E1/M8 和E29/M5,与抗炭疽病基因间的遗传距离分别为34.8、23.4 cM 和6.9 cM。Jang 等(2019)利用抗病自交系DrHs7250 和感病自交系Oto9491 获得F群体,构建遗传图谱,利用BSA-seq 和GBS分析,将抗性基因定位到8 号染色体14.9 Mb 区间内,对区域内SNP 位点进行分析得到2 个SNP 标记,CL14-27-9 和CL14-27-11,可用于西瓜炭疽病菌生理小种1 的鉴定,并筛选出2 个候选基因和,且基因编码CC-NBS-LRR 类抗性蛋白,在葫芦科和豆科植物中具有高度保守性。

4.4 西瓜炭疽病抗性品种选育

自20 世纪50 年代,美国育种家先后育成Black Kieckley、Kieckley Hybrid、Charleston Gray、Fairfax、Congo、Smokylee、Dixielee、Sugarlee、Icebox、SSDL 等一系列抗炭疽病品种,其中部分兼抗枯萎病,如Charleston Gray、Fairfax、Icebox、SSDL 等,并且Charleston Gray 曾持续30 年作为美国西瓜的主栽品种,被世界多国引种种植。我国自1986 年成立全国西瓜抗病育种协作组,对西瓜抗病育种展开深入研究,先后育成西农8 号、京抗2号、京抗3 号、特大郑抗3 号、双抗8 号等一系列抗炭疽病西瓜品种(崔丽红 等,2014)。这些优质抗病品种的选育既解决了农户生产中遇到的问题,也为科技工作者提供了珍贵的研究材料。

5 西瓜细菌性果斑病

5.1 西瓜细菌性果斑病发病特点及致病菌

细菌性果斑病(bacterial fruit blotch,BFB)主要发生在西瓜、甜瓜等葫芦科作物,苗期发病时子叶出现黄褐色病斑;果实发病主要表现为表面出现暗灰绿色斑点,果皮出现裂缝,并释放出琥珀色物质(Mirik et al.,2006),失去商品性。该病菌的初侵染源主要是带菌种子、病残体和土壤中的病原菌,感病果实分泌的菌脓可以造成二次侵染(蔡馥宇 等,2017)。高温高湿条件有利于细菌性果斑病的滋生和蔓延,温度在28 ℃左右,潮湿环境下,该病极易流行,且蔓延迅速(王永崇,2020c)。

西瓜细菌性果斑病的病原菌是西瓜嗜酸菌(),严格好氧,不产芽孢,属于革兰氏阴性菌(Kan et al.,2019)。Walcott 等(2000,2004)对来自多个国家甜瓜、西瓜等不同瓜类的64 份BFB 病菌进行致病力、DNA 指纹图谱和脂肪酸气相色谱分析,将其分为两个亚群,亚群Ⅰ和亚群Ⅱ,Ⅰ型菌株主要从甜瓜、南瓜等非西瓜作物中分离得到,Ⅱ型菌株主要从西瓜中分离得到,其中Ⅱ型菌株对西瓜的侵染力更强。

5.2 西瓜细菌性果斑病抗性基因定位

对于瓜类果斑病的研究大多集中于病原菌的鉴定、生物防治、化学防治及致病机理研究。Branham 等(2019)利 用RILs(USVL246-FR2 × USVL114)(N=200),在西瓜两叶期进行人工接种鉴定,根据叶病变面积对植株进行抗性评价,共找到6 个抗病相关QTL 位点(-、-、-、-、-和-),分布在1、2、3 号和8 号染色体上,其中位点-在3 次试验中仅出现1次,推测其可能与环境条件变化有关。

5.3 西瓜细菌性果斑病抗性种质筛选

目前尚未发现对细菌性果斑病完全免疫的西瓜材料(Carvalho et al.,2013)。Hopkins 和Thompson(2002)曾对1 344 份西瓜种质在苗期进行BFB 抗性评估,结果发现PI482279 和PI494817的叶片发病率最低。Carvalho(2013)对不同基因型的74 份西瓜材料在种子、苗期及开花前、开花结果期分别进行BFB 抗性鉴定,发现BGCIA979、BGCIA34 和Sugar Baby 等3 份种质在多数生长时期均表现较高抗性。Ma 和Wehner(2015)对收集的1 699 份西瓜种质进行接种鉴定,根据开花期叶病变症状进行抗性评价,共筛选出23 份抗性 种质。

6 黄瓜绿斑驳花叶病毒病

6.1 黄瓜绿斑驳花叶病毒病发病特点及致病菌

黄瓜绿斑驳花叶病毒病(,CGMMV)是危害西瓜生产的重要病毒病,已被列入我国入境植物检疫性有害生物(罗梅 等,2010)。西瓜感染CGMMV 的症状主要表现为:茎端幼叶出现淡黄色花叶,之后出现浓绿色的凹凸斑;果实表面有浓绿色圆斑,中间有坏死点;种子周围果肉呈赤紫色水渍状,成熟时变为暗褐色并有空洞(黄静 等,2007)。传播途径主要有两种,一是物理传播,如嫁接、打杈等农事操作;二是种子传播,也是重要的远距离传播方式。

黄瓜绿斑驳花叶病毒是正单链RNA 病毒,病毒粒子呈杆状,属杆状病毒科(Virgaviridae)、烟草花叶病毒属()(Liu et al.,2020)。现已发现CGMMV 有6 个株系,分别是典型株系,即黄瓜绿斑驳花叶病毒()、黄瓜桃叶珊瑚花叶株系()、西瓜株系()、日本黄瓜株系()、洋东株系()、印度株系()。可通过在苋色藜、曼陀罗和矮牵牛等鉴别寄主上的不同症状表现以及血清学检测来加以区分(刘洁,2019)。对于CGMMV 的检测,早期主要采用生物学检测,即通过不同寄主的感病症状来加以区分,耗费时间空间,且稳定性低,可重复性差。后逐渐开始采用血清学检测法,如酶联免疫吸附法(ELISA),准确度高,节省时间空间。随着生物技术的发展,开始利用分子生物学技术进行检测,如基于核酸变温扩增技术的RT-PCR(李海明 等,2010)、IC-RT-PCR、RT-qPCR 等,特异性强,灵敏度高,且需样品量少,但对操作人员及实验室要求较高。除此之外,还有基于等温扩增的LAMP、RPA 技术,效率高,操作简便,适合现场检测(尹新颖 等,2021)。实际应用中还应结合自身需求,选择适当的检测方法。

6.2 西瓜CGMMV 抗性遗传规律及抗性基因定位

目前对于西瓜CGMMV 的研究,大多集中于病毒的检测和病理分析,对于抗病方面的研究相对较少,未见有关抗性材料筛选及抗性品种选育等相关报道。刘洁(2019)利用野生西瓜种质PI595203和栽培种M1511-3杂交获得F(N=304)分离群体,在植株长至一叶一心时采用人工摩擦接种,F表现为感病,F群体出现性状分离且呈正态连续分布,表明西瓜CGMMV 抗性是数量性状,受多个隐性基因控制。后利用BSA 法和重测序将抗病基因定位到4 号染色体20.95~21.96 Mb 区间内,其中包含56 个编码基因,通过GO 富集分析发现与细胞功能相关的基因有7 个。

7 展望

随着近些年来设施栽培西瓜的兴起,虽给种植户带来了显著的经济效益,但由于设施内的高温高湿条件,西瓜上的各种病害也随之加剧。我国对于西瓜抗病育种的研究虽起步较晚,近些年来也取得了许多进展,但仍存在一些问题。目前西瓜各种病害的防治多依赖于化学防治,在抗性材料的筛选与利用、遗传定位、基因克隆等方面的研究还相对薄弱,尤其是对一些近年来新发生病害,如细菌性果斑病和黄瓜绿斑驳花叶病毒病。基于此,对西瓜抗病育种方面的研究可以从以下几个方面进行改进。第一,西瓜的遗传背景较为狭窄,应更加注重种质资源的收集整理保护,使资源得以更加充分的利用。第二,应继续深入研究各种病害的致病机制和抗病机理,有利于从不同方向入手实现病害防治。第三,不同材料的选择或是生理小种不同,其抗性遗传规律或抗病基因可能不一致,因此对于各类病害的生理小种或株系的鉴别以及病情分级标准,都应有合理、明确、统一的规范。第四,对各类病害的病原鉴定、病理分析等步骤,汇总整理,以便为出现新发病害时提供参考,尽快做出应对。第五,目前西瓜抗病育种多为单一抗性育种,难以适应复杂多变的生产环境,下一步应着力于培育抗多种病害、且综合品质良好的新品种。第六,在新品种试验推广时,应先充分了解各地区的露地和设施内种植环境,并与农户们的实际生产需求相结合,制定合理方案,实现效益最大化。