信息技术促进儿童数学学习的策略

陈永福

摘 要:随着基础教育改革的不断深入,小学数学课堂信息化教学优势日益凸显。现代信息技术能够有效地为学生提供感性材料,化静为动,化抽象为具体,突破时间和空间的限制,充分展示数学知识的形成过程和思维过程,鲜明直观地展示客观事物本身的本质属性,活跃学生的思维,为学生学习数学开辟新的学习途径,帮助学生更快地构建新的认知结构,大大地提高了课堂的教学效率。

关键词:信息技术;学习通道;周围世界;动态演示;深度理解

一、以“周围世界”为源泉,打开“经验-知识”的通道

数学新课标指出,数学教学活动建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上。学生在生活中已经积累了一定的知识经验和生活经验,而这些经验正是启发学生思考、使其学习新知的基础,影响并制约着数学学习。但是受他们的认识水平和思维能力的限制,常常不能自觉地调动与新知学习具有紧密联系的相关生活经验。因而在教学过程中,教师应充分发挥现代信息技术的优势,通过选择学生熟悉或感兴趣的画面帮助学生激活相关的经验储备,将学生已有的经验与新知识有效衔接,帮助他们完成对知识的建构。

例如教学“24时计时法”时,学生通过看电视,对24时计时法已经有了一些感性的认识。教学时,教师可充分利用学生这一已有的生活经验,首先让学生欣赏耳熟能详的《新闻联播》栏目片头曲,当学生说出《新闻联播》栏目播出时间是“晚上7:00”时,再回放《新闻联播》栏目片头,定格在显示“19:00”时间的画面上。熟悉的电视画面快速地唤醒了学生的记忆,调动了学生的生活经验储备,发现同一个时刻可以用不同的计时法来表示,初步感受到了24时计时法在生活中的广泛运用。这样不仅调动了学生的学习积极性和主动性,而且使学生初步了解普通计时法和24时计时法的联系。

在教学“24时计时法”的环节中,教师可利用动画演示一天时间走动的时钟画面,随着时间的变化,背景的画面(不同时间段的景物或情境)从黑暗渐渐变亮,再由白天渐渐进入黑夜的一整天的动画效果,并让学生在视觉中想象自己在每一时刻在做些什么。这样学生对完整的一天有了比较明确的概念。借助多媒体的演示,使所学知识与学生的生活实际联系起来,把学习的起点还原为学生的经验,并把它作为接纳新知识的生长点,切实有效地实现对知识的意义建构过程。

二、以“动态演示”为途径,打开“具体-抽象”的通道

小学生的思维特点是由具体到抽象,具体表象是逻辑思维的萌芽,抽象思维的基础。数学概念一般都是从现实生活中的某一些具体事物中抽象概括出来的。其抽象的特性使学生对所学的概念的本质属性难以理解,因此,头脑里难以建立起这些数学概念的表象,造成思维活动缺乏具体形象的支撑。多媒体课件的动态演示,能有效地为他们提供形象的感性材料,学生根据这些感性材料在头脑里建立起所学数学概念的表象,从而获得必要的感性认识,最后通过语言来逐步抽象、概括出数学概念。

例如教学“认识周长”时,由于学生空间观念尚处在一个起步的、发展的阶段,在很大程度上还依赖于具体形象的支持,单靠语言表达学生很难理解“周长”的含义。因此教师可借助多媒体课件直观形象的功能来丰富学生表象,帮助学生理解周长的概念。首先让学生观察红蚂蚁、绿蚂蚁、黑蚂蚁在树叶运动场上跑步的路线。(课件演示:红蚂蚁沿树叶边线跑了一圈,绿蚂蚁沿树叶中间的脉络跑了一段,黑蚂蚁沿树叶边线跑了半圈。)。接着引导学生比较它们跑的路线并分成两类(沿边线跑与跑到树叶的中间),学生清晰地感知了周长的本质属性之一——“边线”,紧接着追问:红蚂蚁、黑蚂蚁的路线都一样?周长的另一本质属性——“一周”也浮出水面。在此基础上课件再次动态演示:描下树叶的周长,同时揭示周长的概念。

通过这一系列的直观演示,学生在观察和比较中丰富了对周长的感知经验,建立了清晰的表象,从而深刻地感悟了周长概念的本质属性。此方法有效地激活了学生的思维,让学生逐层参与新知识的构建过程,最终完成由具体感知向抽象思维的过渡。

又如在教学“面积的认识”中,不少学生错误地把面积错误地理解为周长。在一个平面图形中,“边”属于强刺激源,“面”属于弱刺激源,加之长度的学习在先,学生在学习面积时,受到周长的负迁移,导致对“周长”和“面积”概念的混淆不清。怎样区别这两个概念的本质?教学中,教师可先出示一个长方形,让学生讨论什么是长方形的周长,然后利用多媒体课件的直观演示:将周长拉成一条线段(如图1),这样帮助学生直观地理解了周长的含义。接着让学生说一说长方形的面积并指一指,随后出现涂色覆盖整个面,面积就是“一整面”的表象深深地扎根于学生的头脑之中。

截然不同的两种表象,在比较中加强学生的直观感受,使学生深刻地感受到两个概念的本质不同,从而建立起清晰的空间观念。显而易见,这樣的效果不是抽象的概念文字描述所能比拟的。

三、以“深度理解”为追求,打开“浅层学习-深层学习”的通道

“数学是思维的体操”。多媒体技术能形象地模拟思维世界,直观地再现思维过程,更好地帮助学生思考知识间的联系,使学生对数学内容的理解不至于浮于表面,而有机会深入数学内容的内核中来,实现对数学内涵的深刻理解和建构,有效培养学生抽象概括的能力,促进思维的发展。

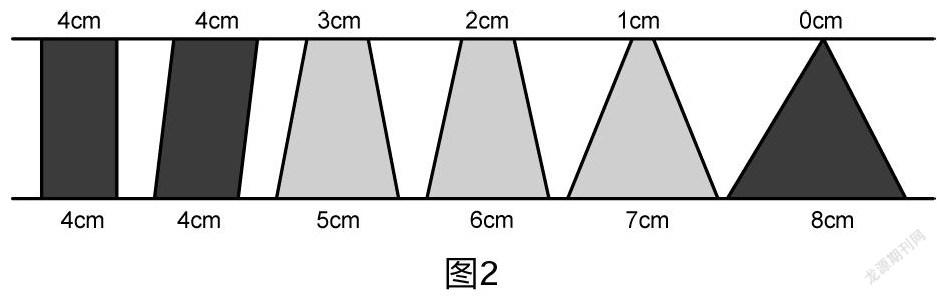

例如教学“梯形的面积”时,练习的环节中教师可出了一道拓展题(课件出示三个梯形,如图2)。

让学生观察发现高相等,上、下底之和相等的梯形,即使形状不同,面积也一定会相等。接着启发学生想象:继续往下想,会是什么图形呢?继续往前想呢?再依次动态演示梯形变成三角形、平行四边形、长方形的过程,引导学生把图形特征的联系与面积公式的联系结合起来。推出梯形的上底缩短为一个点时,正好就是三角形,其面积公式可由当梯形的面积公式上底为零时推导出来。同理,当梯形的上底与下底同样长时,正好就是平行四边形。长方形、平行四边形、三角形的面积都能通过梯形的面积公式计算。

要建构三种图形特征与面积公式的联系,对学生来说极其困难,教师可利用信息技术动态演示的功能展现三种图形的演变过程,让静止的、孤立的图形动起来,增强学生的视觉感知,促使他们用运动变化的观点观察图形,学生的思维也跟着动了起来,顺利地在“变与不变”的分析中发现了三种平面图形之间联系与区别,进一步促进知识的内化,完善知识的结构,更重要的是促进对数学的再思考,发展了学生的空间观念,培养了学生思维的灵活性和深刻性。

以深度理解为追求的数学课堂,既展示学习者当下的理解,又能通过解决问题、沟通新旧知识的联系让学习者去扩展自己的理解,引领思维不断向纵深发展。

总之,信息技术为数学教学开启了一扇方便之门,为数学课堂提供了一个形象、直观、生动的学习平台。教师要充分利用信息技术这个强有力的工具,打开孩子学习数学的通道,让孩子在愉悦的环境下轻轻松松学数学,使他们乐学、善学,在数学学习的道路上走得更远、更好、更坚实。

(责任编辑:陈华康)

参考文献:

[1]张仁俊. 如何利用信息技术提高小学生数学课堂学习的效率[J]. 中小学数字化教学,2021(S1):102-103.

[2]李婷. 信息技术:引领学生的具身性认知[J]. 数学教学通讯,2021(31):51-52.

[3]闵建东. 用信息技术打造小学数学智慧课堂[J]. 科学咨询(教育科研),2021(06):204-205.8715E4DC-A70E-4B11-AE8C-8E41406CF042