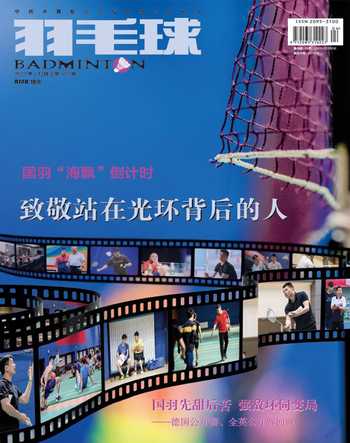

致敬站在光环背后的人

闫佳

就在國羽将士出征2022新赛季前夕,一场面向2024年巴黎奥运周期国家队、国家集训队主管教练的公开竞聘会率先在成都揭开了新周期的序幕。昔日场边指点迷津的教练从幕后走上台前,将一路走来的经验与未来目标逐一勾画展开。由他们的发言中,我们敲定了本期封面故事的主角,那就是这些习惯了站在聚光灯之外,以自己的韶华不负时光、默默付出、以匠心铸造国羽魂的教练们。

在国羽这支拥有“冠军基因”的队伍中,每一个成功运动员身后,都有一个强大的教练团队做支撑。在这条铺就国羽“金字塔”梯队的道路上,无数的基层教练员、国家队教练员,为了自己的队员成材成器,抛家舍业撰写着“师傅胜父”一说。作为曾经的奥运冠军、世界冠军,他们的理想在弟子们身上延续并成为现实。

疫情这两年多的时间里,教练与队员们一同进退,身处常态化的封闭生活中,他们对于家庭照顾的缺失是难以弥补的遗憾。就拿此次的公开竞聘会为例,中国羽协于官网发布了竞聘条件,但是最后实际报名的人员还是很少。究其原因,除了国家队教练岗位肩负的压力大、挑战多,更多的是执教的中青年人群也正处在成家立业的年龄阶段,运动员时期就和家人聚少离多,当他们转身退役后,是否要继续同样的境况,由这一点看,教练岗位又着实令人望而却步。

但是,回望五年前对东京周期国羽教练团队的打造,始终起着稳定军心作用的张军、夏煊泽集结了阔别国家队十余年的杨明、罗毅刚、黄展忠和陶嘉明,他们带着心中对羽毛球的热爱,以及对奥运梦想的追求,毅然决然回到队中,推动了项目迅猛发展的态势,也再次重现了“王牌之师”的实力担当。

他们虽然存在不同位置上挑战和压力的差异,但是都具备教练员相通的一点:爱才惜才的伯乐精神。毕竟,“千里马常有,而伯乐不常有”。慧眼独具的伯乐如同“工作狂”一般,不断扩展人生厚度,为“孩子们”倾其所有,全身心投入心爱的事业。纵有千万个艰辛的理由,也挡不住他们回队执教的决心。

所以,“一日为师终身为父”的他们注定永远操心着别人家的孩子,却很难像普通人那样给予自己家庭无微不至的照顾。

为了尽可能补足家人的心愿,当年“小咖啡”出生前,夏煊泽早早就给谌龙放了假,让他陪在太太王适娴身边,因为夏导一直懊恼自己错过了这个重要的陪伴时刻;同样,每个集训日,罗毅刚也雷打不动地与女儿拨个视频电话,每晚饭后弥足珍贵的半小时成了父女悄悄话的时间;每次回广西探亲,杨明也会答应太太的要求,推掉一切晚上的活动,一家人享受团聚时光;而就在去年底,陈郁也终于达成了儿子“小芋头”期盼许久的环球影城英雄梦……

种子要钻出土壤才能长成大树,雄鹰要穿破云层才能沐浴阳光。那些作为教练才有的艰苦,人们看得到的永远少于看不到的。

现任国家集训队女双主管教练的潘莉和北京羽毛球队总教练田俊宁,这对夫妻档金牌教练为中国羽毛球事业奋斗二十余载,培养出了一批又一批优秀的运动员。

运动员时代,潘莉和田俊宁十分出色。潘莉17岁进入国家羽毛球队,曾夺得过1989年苏杯季军和1994年尤杯亚军,也登上过亚锦赛女双冠军领奖台。1999年,当她再一次接到前往国家队执教的橄榄枝,得到了丈夫田俊宁的全力支持。

进入女双组执教的20年间,潘莉不负众望,培养出了大批奥运冠军、世界冠军,像赵芸蕾、田卿、于洋、杜婧、张洁雯、黄东萍、陈清晨、贾一凡等。

作为当初江苏男队鼎盛时期的一员,田俊宁退役后先是留在江苏队执教,2006年夏又调入北京羽毛球队任教,至今已经成为北京队总教练,先后培养出蔡赟、陈金、徐晨、张楠、杜鹏宇、刘雨辰、冯彦哲等一众世界冠军和奥运冠军,并在2017年全运会上带领北京男队首次站上团体冠军领奖台。

同样的羽毛球人生,潘莉和田俊宁一路走来,相互理解、相互扶持。当初接手国家二队女双组主教练一职时,儿子田源刚满9个月大,是丈夫田俊宁给潘莉吃了一颗定心丸,“有我在呢,不要担心家里。”自那儿之后,田俊宁就肩负起了又当爹又当妈的照顾重任,每天训练课后,他都会陪在儿子田源身边。

潘莉只身一人在北京,田俊宁和田源在南京,一家三口分居两地的生活持续了7年之久。以至于在田源的记忆中,妈妈住在固定电话的那一头,他们得靠着电话线才能说上几句话。以前,每逢学校组织亲子出游活动,田源看着同学的爸爸或妈妈一起出游,都不免有些失落。但是,随着时间的流过,田源逐渐意识到父母身为教练的难处与无奈。

为了一家人生活在一起,2006年夏天,田俊宁做了一个重大决定,从冠军队伍江苏队调到羽毛球优势并不突出的北京队。田源在南京读完小学一年级后,也跟着爸爸来到了北京。当他们走进北京什刹海球馆时,看着眼前的训练条件和之前的江苏队有着天壤之别,队员们的球线与训练用球都不充足,田俊宁也在问自己到底值不值得?尤其在训练上遇到问题或不顺心时,他会怀疑自己的选择。但是,能够一家人在一起,他深信办法总比问题多。

为了保障训练条件,田俊宁想过各种办法,向国家队也申请过援助。根据北京队原有的训练计划安排,他经过调整,为队员们补出半天训练时间,并将早操时间完全利用起来,进行有效率的补缺训练。

举家从南京搬到北京,田源并不适应,他想念儿时的玩伴,也想念南京的美食。每当田源不顺心、哭闹的时候,田俊宁就会耐心告诉他:“来北京就能一家人在一起,妈妈是为了国家培养运动员。”田俊宁的这份坚定让潘莉安心,“你放心去比赛吧,我来照顾儿子。”相互理解的默契,既有各自对事业的热爱,也有彼此之间无条件的支持。

训练上,潘莉极其严格,不容马虎;球场外,她像妈妈一样会跟在队员们后面唠叨。队员们感激她,2008年女双夺得奥运会一金一铜,姑娘们领完奖一溜烟地找到她,把四束鲜花塞进了她的手里。长大后,队员们会心疼她:“潘导身体不是很好,但我们每场训练和比赛,她都从头跟到尾,让我们感到安心。”

2014年世锦赛前夕,国羽在沈阳备战,一心扑在训练上的潘莉却因胰腺炎发作,被医院直接下了病危通知书。

那是队伍备战的最后一天,潘莉刚结束早操点名就感觉肚子痛得不行,赶紧前往医院检查。因为母亲有过胰腺炎经历,潘莉也有所警觉。她当时还给丈夫田俊宁打了电话,说身体不是很舒服。但可能是她的意志品质太好了,她还让他不要担心,自己转天就能回北京了。可是,当她做检查时就觉着自己不太对劲,因为一根很粗的针管扎在自己手臂上都感觉不到疼。当她再一睁眼,自己的喉咙、手臂都插满了管子。从昏迷中渐渐醒过来,耳边响起自己最熟悉的声音,她看清田俊宁已经从北京飞到了她身边。田俊宁看着一直以来都雷厉风行的妻子此时病怏怏地躺在病床上,心中满是酸楚。“人再坚强,面对病魔都没有还手之力。”说起那时,田俊宁的心疼仍流露在眉宇之间。

他们夫妻二人在沈阳的医院住了三周时间。那时,为了治疗,潘莉每天都要补充营养液。结果,终于要启程回北京的那天,田俊宁担心空运营养液会有影响,就托人坐火车带回去。不料他和潘莉搭乘的飞机遇到暴风雨,飞机在北京降不下来,只得飞回沈阳。落地时已经是凌晨12点,田俊宁担心潘莉饿坏身体,就连夜跑去医院买营养液,兜兜转转找了三家药房才买到。“当时真觉着太不容易了,我们也没有应对的经验。现在还记得半夜医院里黑漆漆的一片,直到拿到营养液,我的心才踏实下来。”

回到北京后,潘莉休息了一段时间。那时,田源每个周末都会从北京队回家给妈妈做饭,有时是用菠菜挤出汁做面汤喝,有时是做小米粥。也是从那时候起,田源和妈妈的关系逐渐升温。在田源眼中,妈妈平日再像女强人,仍然会被病魔击垮;而在潘莉心中,儿子用心守护着自己,虽然嘴巴上不说,但是处处用行动表达着关心。

2017年天津全运会男团决赛,经过了11年的潜心苦练,田俊宁带着北京男队一跃站上了冠军领奖台。那是全运会历史上北京羽毛球零的突破,夺冠的时刻,卖力加油的田源在看台上一把搂住了潘莉,而这激动的一刻也被赛场上的田俊宁看在了眼里。在全国最重大的比赛中夺得团体冠军,不仅是对自己的执教能力与水平的认可,看到儿子与妻子在看台上的拥抱,更让他感受到来自羽毛球的馈赠。“我们一家人并不是感情很外放的,当时那个拥抱真是让我很感动。感觉儿子长大了,一切磨炼都很值得。”

时光荏苒,如今,潘莉的言谈举止间多了柔和的气质,但不变的是她在球场上数十年如一日的执着,这让她至今仍旧恪守着极度自律与完美主义精神。在国家集训队女双组,运动员年龄小,教练需要付出更多。潘莉与队员们24小时吃住在一起,生活上无微不至,对每个队员性格上的引导,她还是一如既往地想着办法。因为她知道,家长将孩子交到自己手中,必须要尽职尽责挖掘出她们身上最大的潜能。她要求队员们找到自身优势,并学会独立思考、解决问题。

来到国家集训队,潘莉意识到这批00后甚至04后的队员对于国羽女双的历史并不熟悉,只認识“凡尘”,她就翻来了中国女双历届奥运会的比赛录像,让年轻的队员们真正认识作为国羽旗帜般存在的女双组究竟是如何在比赛中团结拼搏的。她说:“队员们知道了女双组的历史,自然也能产生荣辱与共的信念。”

如今,潘莉和田俊宁这对金牌夫妻依旧是一个在国家队集训,一个在北京队集训。他们为儿子田源考上矿大研究生而感到骄傲。田源表示,希望未来通过他自己的方式为中国羽毛球事业贡献一份力,这样一家三口与羽毛球的缘分,将产生新的融合轨迹。

有人说,我们这个时代不缺机会,所以也势必会让每个人面临很多的选择。那么,是遵从自己的内心,还是随波逐流;是直面挑战还是落荒而逃;是选择喧嚣一时的功利,还是恒久平静的善良呢?在大批优秀运动员退役后走上高校之路的时候,90后的乔斌却选择了当教练。

2019年初正式退役的乔斌,在退役之前就决定要回北京队当教练。当时,他确实伤病比较多,包括全运会都还是想打的,可是现实比较无奈。退役后的他,那一整年都在北京队,非常迅速地进入了工作状态。2019年年底,乔斌被借调到国家少年队,之后又转到国青队二队男单组辅助主管教练邱彦博一段时间,再后来,他在国家集训队干了一年,现在又来到国家一队男单组做助理教练。

工作上的踏实和安心,乔斌说很大程度来自于太太李雪芮的支持。乔斌说:“雪芮特别好,她很支持我。因为我们都曾是国家队运动员,她能理解运动队的生活节奏,也对国家队有着很深的感情。看到我工作努力,她也替我高兴。”

不过,对于这对羽坛伉俪而言,刚刚迎来新生儿的他们一切都在适应中。乔斌说,雪芮一个人带孩子很辛苦。每天两人都要联系,透过视频,他会看看太太也看看孩子。“我很想太太,也想孩子,国家队的前辈们都是这样的。”乔斌说起家里人时,总是在幸福和无奈之间切换。前段时间,无意中他在视频时听到宝宝喊了一句“爸爸”,一开始是雪芮说听到过孩子说“爸爸”,乔斌以为是逗他的。但真正听到时,乔斌说不出来怎么样的感觉。“可能都要真正做了父母,才能理解那种世界都融化了的感觉。”

当了父母,就懂得父母的不容易,这个道理被乔斌引申到了从运动员到教练员的转型。“做教练之初,我想得很简单,不就是教他们怎么打好球、理解好球以及战术,并努力打磨他们的拼搏精神,其他就没什么了。当了父亲后,再看到队员的时候,我心中涌起了责任感,要对得起别人家的孩子,不只是教他们打球,更要教他们为人处世的道理,各方面都恨不得去嘱咐他们几句。”

乔斌说,训练时,严格要求是必须的,虽然不是每个人都能成为世界冠军,但他们都要能成为很好的人。如今,队伍中都是00后队员,他了解现在的孩子有自主的想法,前卫又天马行空。和他们以前认真执行计划不同,现在的队员会想:“为什么要这样做?这么做能给我带来什么样成长?”所以,要与他们沟通,让他们能理解训练的意义。乔斌表示,孩子的想法不能扼杀,但也不能让他们自由放飞,而是结合他们的想法,在天马行空中接好地气。

90后的乔斌表示,自己虽然年轻,但也有年龄上的优势。“我所谓的优势就是能更好地跟他们沟通,如今,几个大队员都是我在役时候的队友,对他们的训练状态我比较了解,聊起来更通畅。至于年龄小一点的队员,我会稍微严格一点,严肃一点。来到国家队一队,大家都能更加成熟地表达,不需要强压,引导就好。严肃归严肃,沟通最重要。”

国羽始终有一支以奥运冠军为主的强大智囊团。其中,傅海峰、高崚等都是队员们值得信赖的心灵及技术导师。他们会不定期来到队伍中,以专家身份参与训练,辅助教练团队。

在国羽出征新赛季前,傅海峰特别为女双组进行了一番“强化”训练,为陈清晨和贾一凡发多球时,现场热闹得备受瞩目。宝哥直接抡起球拍上场,还上演双脚起跳杀球给“凡尘”,为她们制造难度。尽管队里男双组和女双组都没有左手持拍的对手,但宝哥这个重炮左撇子偶尔杀几拍还挺能当真。别看他一直跟着女双组的训练计划走,但宝哥依然关心男双,经常趁休息的时候就转头盯着小伙子们的训练。

虽然并非正式的教练员,但作为国羽专家组的一员,宝哥每年都会来队里帮忙一段时间。当时,时逢教练竞聘,一旁的王懿律说起之前教练员述职时自己曾作为运动员代表去旁听过。宝哥听到后,开起玩笑地说:“那鸭子下次我去竞聘,你记得报名去当运动员代表,给我打高一点的分!”

话虽如此,但退役后,傅海峰并没有专注于教练一职,这一次的国家队主管教练竞聘,他亦只是一个旁观者,没有身入其中。究其原因,家庭的原因占了很大比重。每逢国家队参加重大比赛前,傅海峰都会应邀前来帮忙一阵,尽心尽力地为队伍发挥自己的余热。但说到来国家队执教,他则几番推辞了盛邀。不在国家队帮忙的时候,他的主要角色是奶爸,每天接送两个儿子上学是他的主要任务。当运动员时,傅海峰觉得亏欠家人太多,退役后,他想的最多的就是如何更好地弥补家人。

事实上,现在很多优秀的运动员在退役之后没有选择做专业队教练,而是去到大学或是企事业单位就职,在这些新的岗位上继续他们对羽毛球的热爱。他们之所以没有选择进入专业队执教,最主要的原因就是他们在成长过程中,长年亲眼目睹着自己教练的辛苦付出,对于教练的苦与难有着更深刻的认识。

当下,国家队以及各地方专业队需要优秀的人才充实教练梯队建设,但压力大、待遇低、无暇顾及家庭等诸多现实困难又让很多的优秀人才望而却步。据一位地方专业队教练的介绍,当专业队教练现在已经没有太吸引人之处。如果是国家队教练,还可以参与奥运会等世界大赛,培养出奥运冠军、世界冠军,身上还或多或少可以有一些光环。相形之下,地方专业队的教练则更加不易,主要任务是输送培养,同时还要承担在国内比赛中取得成绩的压力,感受不到国家队教练的光环,待遇大多算中下水平。

当下,羽毛球的民间培训很火热,一个普通教练员,按照每天2至3小时去教球,一个月也能够轻松拿到2至3万的收入。那么,专业队教练是否也可以在空余时间从事一下教球的副业,贴补一些收入呢?据了解,地方队教练不是不可以到外面教球,只是如果想把手上的队员带好,完成夺取成绩、培养输送人才的任务,从根本上讲他们完全没有可能到外面去教球。

现在,专业队体制内的教练员工资一个月最多在5千至1万元之间,与他们承担的工作量、压力负担并不太相符。一边是轻轻松松收入过万,一边是又苦又累待遇又低,如此大的差距也造成了部分地方队教练干私活。有地方队教练表示,从工作岗位来看,我们是教练员,但从本质上讲,我们首先是一个个体,其次才是教练。人都想追求过更好的生活,那么,出现这样的情况也是能够被理解的。然而,一个人的精力是有限的,出外教球的人肯定会在本职工作上的尽心尽力打折扣。“好苗子少,基本功不扎实”,这些被国家队教练经常感叹的人才现状,与地方队教练的现状不无关系。

一位不愿透露姓名的地方队教练说,目前地方队教练员大致可以被分为四类:其一,有业务能力,但是责任心不强,不想压力太大,所以这种教练员的心思不在工作上;其二,有点想干,且有责任心,但是能力不够强,干了一段时间没有达到预期,也就摸鱼了;其三,业务能力差,但不想有压力,没有责任心,这一种还不在少数;其四,这种教练员是少之又少的,业务能力强、有责任心,且踏踏实实干事业,这一类实属稀缺资源。

如何改善这样的现状?首先,从长远角度讲,需要我们教练员认真对待自己的年轻运动员,加强他们的文化素质以及思想品质的培养,通过教导,让孩子们拥有更好的理解能力,也让他们的认知水平得到提高。唯有这样,才能让他们在品质方面不会只想到自己,能够为公、为事业去倾尽年华。通过少一点物质方面的渴望,多一些精神方面的追求,培养我们运动员的事业心、爱国心。那样,当他在角色进行转换的时候才不会更多只顾一己利益,能够将队伍的利益、国家的利益排在个人利益之前。

其次,同步加强并改善地方专业队教练员的待遇问题。如何能够达到一个比较满意的水平,这其实是可以去认真展开探讨的。总之,就是拓宽思路,在政策允许的前提下想方设法地提高教练员收入,让教练们觉得他们的付出跟回报呈正比。

当然,选择教练这个位置,是想要一份工作,还是想做一份事业,这是每一个决定从事这一职业的人首先要扪心自问的问题。因为做教练要能够忍受清贫,要在思想起伏之后,可以发现自己的初心一直都是对羽毛球事业的热爱。唯有这样,才能在漫长的执教生涯中不至于感到过分的失落。做教练更多需要追求精神上的东西,当精神上得到满足,物质与精神的天平才不至于失衡。

專业队的教练就如同学校里的老师,是辛勤耕耘的园丁,是教人育人的师长,是燃烧自己点亮他人的奉献者。这是一个值得尊敬的角色,亦是被现实所困让很多人不敢投身其中的岗位。我们在为那些冠军们喝彩的同时,亦要看到在冠军光环背后的那些默默付出的身影。

我们期待一代又一代的冠军涌现,而造就冠军的教练群体同样需要被关注、被呵护。