我国体育法学研究生学位论文的产出图景与未来关注

——基于2000年以来271篇研究生学位论文的分析

樊晓飞,赵鹏杰,张 健

(江苏大学 a.体育部;b.法学院,江苏 镇江 212013)

一、问题的提出

体育法学是法学与体育学的一门新兴交叉学科。[1]我国第一篇与体育法学相关的研究生学位论文发表于2000年。从2000年以来,体育法学逐渐受到学界的重视,学科地位不断提升。在这期间,一方面,中国先后经历了2001年申奥成功、2008年北京奥运会举办等事件,体育发展日趋职业化、商业化、国际化,国家对体育领域法律制度、法律体系建设需求十分迫切。另一方面,体育法学学科建设蓬勃发展,部分院校加强了对体育法学高端人才的培养,出现了以体育法学为研究方向的研究生,专门的体育法研究机构也相继设立。[2]如中国政法大学于2002年设立了“中国政法大学体育法研究中心”,武汉大学、清华大学分别于2009年和2018年设立了“体育法学”博士点。20年来,我国体育法学研究生培养经历了从无到有、从有到优、加速发展的过程。通过对2000年至今体育法学研究生学位论文进行梳理与分析,可以了解体育法学研究生培养的发展过程和现状,发现相关研究存在的不足,为进一步提高体育法学研究生培养质量提供参考。

本论文研究样本来源于中国知网学术期刊网络出版总库,在中国知网中以“体育法”主题为搜索条件,检索2000年以来的研究生学位论文,获得389条记录,对这些研究生学位论文进行筛选,剔除与体育法研究方向、研究内容不相符的论文。最终发现2000年至2020年期间,体育法学方向的研究生学位论文共计271篇,下面以这271篇论文为样本开展研究。

二、我国体育法学研究生学位论文的产出情况与分布特征

(一)研究生学位论文的年度产出情况

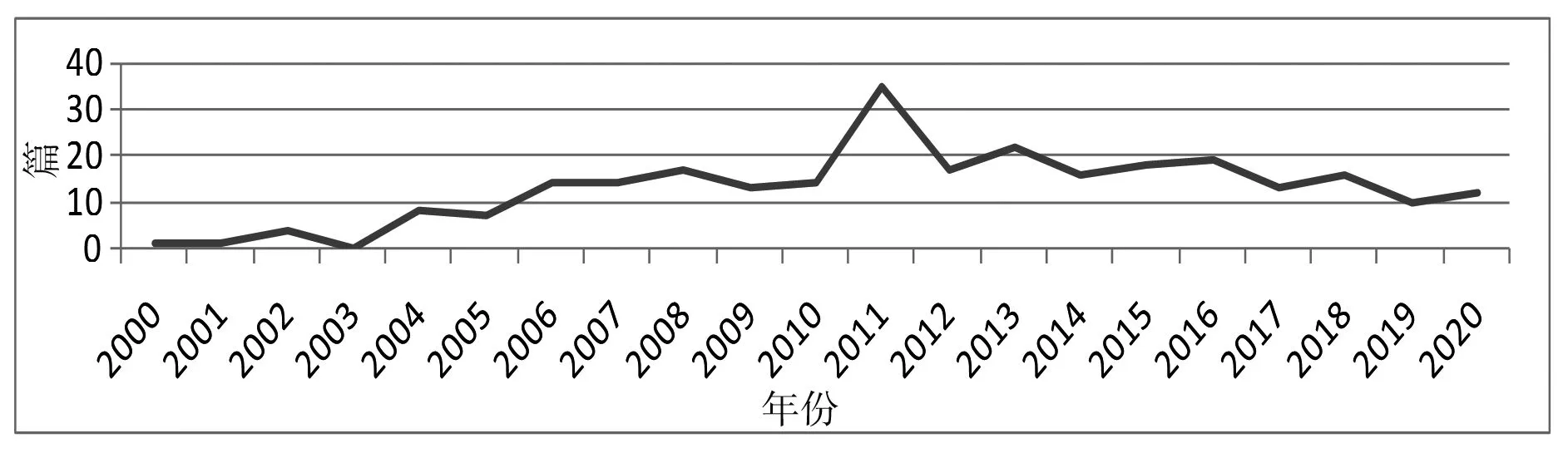

体育法学研究生学位论文年度产出情况如图1所示。

图1 体育法学研究生学位论文年度产量统计图

从统计结果可知,20年来,体育法学研究生学位论文年产量有较大波动,2011年产生了35篇论文,而在2003年未筛选出相关研究生学位论文,但总体上看,体育法学研究生学位论文的年产量依然呈现上升趋势。

2000年—2008年是我国体育法学研究生学位论文的缓慢上升期。从图1可以看到,这段时间论文的数量有波动但是幅度较小。2001年中国申奥成功,相关体育法规、制度的需求加大,在这一趋势的影响下,部分学者将研究生学位论文的方向定为与体育法学相关的内容。不过受到该方向导师数量、研究基础等因素的影响,这一时期学位论文的产出量较低且来源地较为集中,湘潭大学、中国政法大学、北京体育大学基于其在法学、体育人文社会学方面的深厚积累,所产出的学位论文占本时期产出论文的一半左右。同时,受限于当时体育法学的研究深度,这段时期产出的论文,对体育法学相关基础理论研究较少,研究方向主要集中于相关制度特别是纠纷解决机制的对策研究。

2009年—2011年我国体育法学研究生学位论文出现了一个短暂的快速增长期。从图1可以看到,虽然这段时期较短,但这段时期的产出曲线无波动且较为陡峭,论文产出快速增加。在这一时期,由于体育法学的学科地位得到了进一步提升,学界开始进一步关注体育法学,大量单位开始设立体育法研究中心,同时受到2008年北京奥运会召开的影响,再加之上一阶段所积累的研究基础,体育法学研究生学位论文迎来了井喷式增长。这一时期的研究主题也开始多样化、多层次化,在研究主题上反映了体育法学研究生学位论文的“奥运效应”。[3]尽管体育法学研究生学位论文出现了郑州大学等新的产出单位,但论文产出地依然相对集中,仍然集中于北京体育大学、湘潭大学等。

2012年—2020年是我国体育法学研究生学位论文浮动发展期。从图1可以看到,这段时间研究生学位论文的产出曲线波动相对频繁,但波动较小,呈现向下的趋势。部分年份发文量占比高,如2013年共出现了《国际体育仲裁兴奋剂案件证据规则研究》《国际足联争议解决制度研究》《我国兴奋剂管理体制演变与发展研究》《中国幼儿体育政策研究:权利保障与权利救济》等22篇论文。对以上学位论文进行整理、归纳后发现,其研究主题主要可以分为以下四类:1.体育政策、管理制度方面的研究;2特定主体体育权利方面的研究;3.对国际体育法相关问题的研究;4.大众体育相关问题的研究。出现这一研究高峰主要与之前阶段学位论文的研究主题以及2011年2月国务院发布的《全民健身计划(2001—2015年)》有关,这说明了体育法学研究生学位论文研究主题存在一定的“政策导向性”。

这一时期,体育的职业化、国际化、商业化迅猛发展,同时国家也对体育领域逐步关注,颁布实施了大量相关体育政策、行政法规与部门规章,加之许多国家在这一时期颁布或修订体育法①,体育法学研究热度攀升,新增山东师范大学、海南大学等三十一所培养单位。但是这一阶段年度学位论文产出量总体上的下降趋势,反映了体育法学尚未成为较成熟的学科,存在体育法学研究生学位论文选题受政策影响较大,研究生数量较少,培养数量不够稳定等问题。

(二)体育法学研究生学位论文产出单位分布

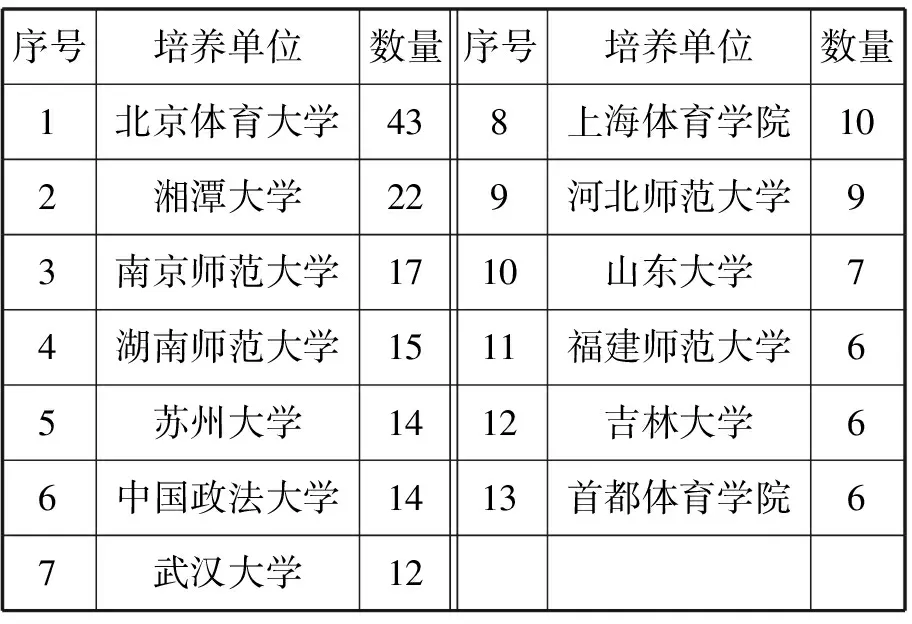

论文作者的培养单位统计情况如表1所示。

表1 体育法学研究生学位论文作者培养单位统计表

表1展示了体育法学研究生学位论文数量为6篇以上的培养单位。由表1可知,各个培养单位的论文数量有明显差异。前四所高校的论文数量占总数量的35.8%,所占比例高于总量的三分之一。排名前四的培养单位中,其在体育学或者法学方面研究有着较为深厚的积累,如湘潭大学的国际法学、北京体育大学的体育学,这说明体育法学研究培养与体育学、法学有着密不可分的关系。同时,这四所培养单位也是较早开展对体育法学研究生培养的单位,对体育法学的研究起步较早,北京体育大学与湘潭大学更是有专门的体育法学研究方向,设有专门的体育法学研究机构。故它们有较好的体育法学研究生培养基础,对体育法学研究生的培养已经“制度化”,具有一定的稳定性。[3]

(三)体育法学研究生学位论文的来源学科

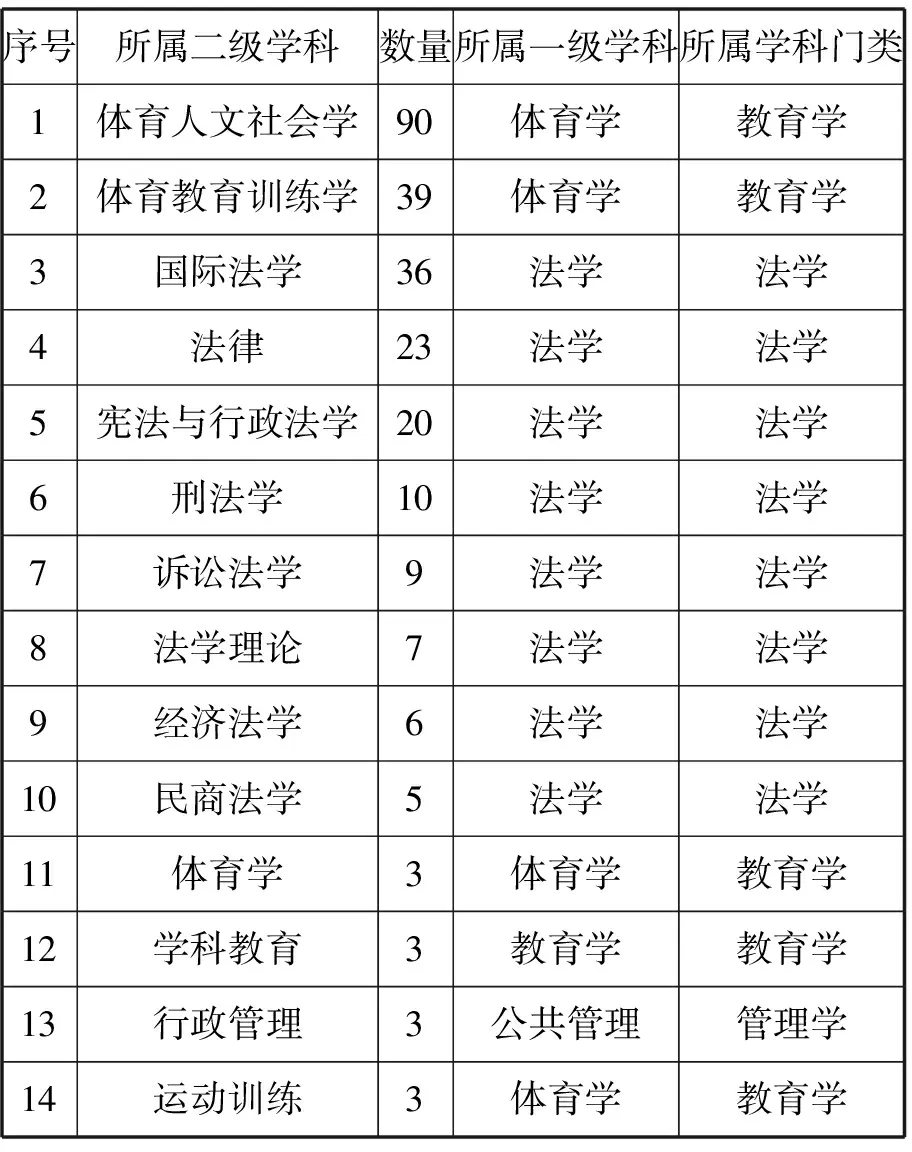

论文作者就读专业所属的二级学科统计情况如表2所示。

表2 体育法学研究生学位论文作者就读专业所属的二级学科统计表

表2展示了有3名以上作者的二级学科。由表2可知,产生体育法学研究生的二级学科数量虽然不少,但各二级学科培养的体育法学研究生数量明显失衡,大多积聚于体育人文社会学、体育教育训练学和国际法学。众所周知,体育法学是法学与体育学的交叉学科,其研究内容与体育人文社会学、体育教育训练学息息相关。基于体育运动的国际性,在对其他国家体育法以及国际体育仲裁规则进行研究时,需要国际法方向的研究生参与。除此之外,论文作者也有不少属于法学其他二级学科,如宪法与行政法学、法学理论等。前者多研究特定主体的体育权利保障,而后者则是在对体育法基本理论如体育法原则等进行研究时提供理论支撑,同时为了解决体育缺乏高层次立法等问题,也需要法理学的分支学科——立法学理论的支撑[4]。

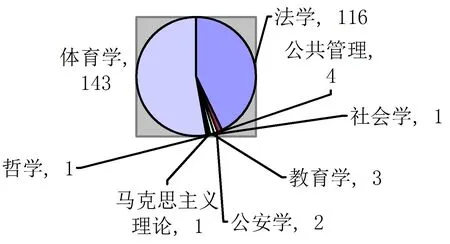

对论文作者就读专业所属的一级学科进行统计,统计情况如图2所示。

图2 体育法学研究生学位论文作者就读专业所属的一级学科统计图

由图2可知,体育法学研究生同样存在一级学科培养数量失衡的现象。其中,体育学培养的数量最多,高于总数量的一半,法学培养的数量则接近总数量的一半,其他六个一级学科培养数量过少,甚至未到总培养数量的5%。这符合体育法学是法学和体育学交叉学科的学科特征,并且体育学者也是最先关注体育法学相关问题的,对国家体育政策更为敏感,在体育法学研究生培养方面更为成熟。[5]

(四)论文关键词与研究主题分析

研究生学位论文中列出的关键词数量多在4~6个之间,最少为3个,最多为7个。对其所列出的关键词进行整理,得到了有效关键词716个,再对有效关键词进行统计,统计情况如表3所示。

从表3中可以看出,目前体育法学研究生学位论文更多关注体育法实践中产生的问题;从对特定主体权利的保障来看,对运动员的权利关注度更高;比较体育法研究较多,特别是对于国际仲裁相关问题的研究;体育程序法、体育经济法与体育行政法方面比体育民商法、体育刑事法方面更受到关注等。

表3 体育法学研究生学位论文关键词频次表(频次≥3)

通过对结果的分析,我们将271篇样本论文按研究主题进行了分类,共分为了以下几类:第一,关于特定主体体育权利保障的研究。第二,比较视野下对体育法学相关问题的研究。第三,对体育法律相关机制的研究,主要集中于对相关机制建设问题方面。第四,对体育法学基础理论问题的研究,主要针对体育法学的基础问题如体育法学的原则、体育方面法律法规的制定等进行研究。第五,对职业体育法律问题的研究。第六,对体育刑事法的研究。第七,对大众体育法律问题的研究。第八,对学校体育法律问题的研究。第九,关于体育纠纷方面的研究。

当代中国体育法学研究生培养已经走过了20年的发展历程,反映了改革开放以来体育法乃至国家体育事业发展变迁之情形。未来数年,体育法学研究生培养将走向新阶段。

三、体育法学研究生学位论文的基本特征

通过对271篇体育法学研究生学位论文的内容进行分析,我们会发现20年来体育法学研究生学位论文与体育法学研究生培养呈现出以下特征。

(一)助力中国体育法学本土化,应用性和科学性日渐凸显

首先,新中国成立后,尤其自改革开放以来,中国的体育法学研究生培养经历了从无到有,研究生培养逐渐增多的发展历程,取得了卓越的成就。20年间,中国体育法学研究生学位论文选题始终围绕着中国体育发展实情,以问题为导向,立足中国体育实践,从中国经济社会转型、中国体育事业发展中汲取其发展所需的养分,不断扩大其内涵与外延,表现出明显的“问题导向性”。[6]这说明体育法治发展的需求是体育法学研究生培养的直接动力。随着中国体育事业的发展,实践中提出的一系列问题等待着学者们的回应,这直接推动了体育法学研究生的培养。[7]

其次,体育法学研究生学位论文选题日益多元化与科学化。体育法学研究生学位论文研究方向一开始以法理学、法哲学体系为主,夹杂其他部门法体系,表现出研究方向的单一与学科体系的混乱。随着体育法治的深入建设,体育法学研究生学位论文对各部门法的研究愈加深入,也在一定程度上推动了体育法学学科体系,使体育法学学科体系建设更加科学。

最后,体育法学研究生学位论文研究理念与研究方法日益科学。数年来,问题导向的加强使得体育法学研究生学位论文突破了法学专业划分的学科壁垒,学位论文所得出的结论为体育法治建设提供了更有效的方案。如《体育纠纷及其法律解决机制研究》一文中,作者便从民法学、诉讼法学、刑法学、比较法学等诸多法学二级学科的研究角度,为体育纠纷解决机制的构建提供了综合性建设方案。同时,体育法学研究生学位论文的研究方法也向着多元化与科学化的方向发展。在原有的历史分析、逻辑分析基础上,田野调查、案例分析、大数据分析也成为了体育法学研究生学位论文中常用的研究方法。[8]

(二)服务中国体育法治建设,增强对体育法实践的解释力

体育法学是经世济用之学,一直努力服务于中国体育法学建设,主动回应中国体育法治改革面临的重大难题。体育法学研究生先后就职业体育、群众体育、学校体育等体育法治建设问题进行研究,产生了大批具有现实意义的学位论文。随着体育法学学科的不断深入发展,体育法学研究生学位论文也进入了发展的新阶段,其回应、解决社会现实问题能力增强。进入新时代,体育法学研究生培养更加强调理论与国家体育法治实践相融合,对中国的体育事业发展能够给予更为深刻、更为精确以及更具有说服力的阐释,为评估和完善体育法立法效果、体育法的实施效果、完善体育法治体系建设、推进体育法治改革等建言献策。这些研究更为精确地分析阐释了中国体育法运行实态,促进了国家体育法治水平的有效提升。

(三)创新能力提高,原创性成果不断产生、主体意识加强

早期的体育法学研究生学位论文内容中有相当一部分内容是介绍英美等西方国家的经验,研究过程中大量套入西方体育法学的概念与研究范式,但随着中国特色社会主义法治理论的倡行以及西方经验在解决中国独特体育法治问题时表现出的无力,研究生们开始主动追求其研究成果的“本土化”,将个人研究与中国体育法治实践相结合,在引入国外实践经验时也有意识地强化主体意识,立足中国体育法治实践,坚持“以我为主,为我所用”的研究理念,形成适合中国体育环境与法治机制的研究成果。[9]随着政府信息公开范围的扩大,司法公开不断推进,体育法学研究生学位论文增加了以中国体育纠纷解决、地方体育立法等为主题的研究,研究成果对实践问题的解决效果增强、对体育法治建设发展的引导与预测能力也大幅提高。

总之,体育法学研究生学位论文经历了一个数量从少到多、内容涉及领域不断扩大的发展过程。在这一过程中,中国体育法治也在快速发展,出现了大批亟待解决的现实问题,从而倒逼体育法学研究生提高其创新能力,在其学位论文中回应、解决实践问题,促使原创性成果的产生。而这些研究成果又为体育法治发展提供新的理论基础,进而形成“体育法治发展——实践问题产生——原创性成果产生——体育法治发展”的良性循环。[10]

四、省思与展望

改革开放之后,我国体育法学研究生培养取得了长足的进步,并对体育法治建设产生了重要的助推作用。通过对271篇学位论文的分析,可以发现,体育法学研究生培养还存在一定的问题。一方面,体育法学作为一门新兴学科,尚未形成完善的培养体系与培养方案,这对研究生的培养造成很大的影响,因此,可以预期,在未来的一段时间内,体育法学研究生培养依旧会延续此前的培养模式,较早关注体育法学研究生培养的培养单位,如北京体育大学、湘潭大学等依旧是体育法学研究生培养的重镇,体育法学研究生人才培养相对集中的状况难以改变,“群聚效应”仍将持续。另一方面,从统计数据来看,自2007年起,体育法学研究生培养单位不断出现新成员,如安徽师范大学,2012年以后,更是新增了三十一个培养单位,这表明,更多的高校开始尝试对体育法学研究生进行培养,“遍地开花”的培养格局正在形成,由于体育法学研究生培养尚不够成熟,未来如何进一步加强学科学位点建设,完善培养方案,规范管理是一个值得深入研究的问题。

从学位论文的内容、研究主题和研究方法来看,未来应关注以下几个方面:

(一)加强基础理论研究

众所周知,体育法学是体育学与法学的交叉学科,其研究领域涵盖了体育学与法学的内容,需要两界学者的共同参与,但法学界对体育法学研究生培养关注度依旧不足:论文作者就读专业所属一级学科为法学的依然低于为体育学的研究生,体育法依然是法学院研究生们选择的边缘话题。体育法学若要成为一个成熟的学科,还需要建立成熟的理论体系、拥有独特的方法论。而这些都亟需大量法学研究者,特别是以研究生为代表的青年学者的研究与贡献。[11]也就要求法学界加大对体育法学的关注程度,开设体育法学相关课程,招收专门的研究生,提升体育法学研究生学位论文的法学学术品性。

(二)注重研究主题的多元化与深层次

研究生学位论文在一定程度上可以反映出某时期某领域较高的研究水平,故对其创新性、突破性等方面的要求较高。但搜集到的多篇体育法学研究生学位论文在研究的主题方面有较高的重复率。如以“体育权利保障”为研究主题的37篇论文中,有21篇以运动员权益为研究对象,对其他体育主体有一定的忽略,这样研究主题单一的现象在其他研究领域均有不同程度的展现,使得研究生学位论文的创新性大打折扣,浪费有限的研究资源。此外,大部分研究主题存在较强的应用性,多是针对某一特定问题提出解决机制,属于对策性研究,而对于较深层次如体育法学学科建设、体育法治的发展等宏观、重大问题缺乏关注,未来应当扭转目前体育法学研究生学位论文研究主题单一、层次较浅的问题,进一步扩宽体育法学研究领域。[12]

(三)坚持规范研究与实证研究并进

诚然,以问题为导向的实证研究对于体育法学价值的实现无可替代,但规范研究所提供的学理基础也是学术发展不可或缺的部分。从统计数据来看,搜索到的271篇学位论文中,仅有18篇研究主题与体育法学基础理论相关,其他大部分均是对实际问题解决的研究,带着明显的“功利性”色彩,体育法学研究生学位论文关注和研究的重点明显受到政策与形势的影响,具有鲜明的时代性,而同时,这也说明体育法学研究的学术性和稳定性相对不足。基础理论在研究过程中起着引领与指导的作用,它是学科建设的基石。在推动体育法学研究生学位论文实证研究发展的同时,应当加强其规范研究发展,为体育法学发展提供价值引导与学理基础。

(四)强化国际比较研究

在“比较视野下对体育法学相关问题的研究”分类中,虽然有46篇学位论文,但是较高水平的博士论文仅有11篇,高水平比较研究不足。当前,我国的体育法学研究水平较低,比较研究的深入,有利于了解境外体育法学发展历程与理论研究,促进我国体育法学相关理论研究与法律体系的建设,推动体育法治更快地走向成熟。同时,随着体育运动的不断国际化、全球化,国际体育组织的建立,对体育法与体育法律制度也提出了新要求。为此,我们要加强对本土实践和历史经验的研究,以扩大我国在国际体育法制建设中的话语权。通过与境外体育法学的比较研究,有利于深入掌握国际间通行的体育法、体育制度,促进国际交流与合作,提高中国体育法规与国际通用体育规则的契合度,从而推动我国体育法、体育制度的国际化。未来体育法学研究生培养应当重视比较研究,着力开拓其国际视野。

注释:

①加拿大在2011年修订了《身体活动与体育法》、日本在2011年颁布了《体育基本法》、爱尔兰在2015年颁布了《体育爱尔兰法》等。

——以《学位条例》的相关修订为例