化 石

鲲鹏翼龙爱吃鱼

食肉动物在进食后常把不能消化的东西在消化道里积存成小团,然后以丸状物的形式吐出。这样的消化道积存团或吐出的丸状物被称为食团。很多现生脊椎动物会吐出食团,其中猛禽最为典型,海鸥等鸟类、鳄类、有鳞类和海生哺乳类中也发现有这一行为。这种行为同样发现于中生代的鸟类、鳄类和非鸟恐龙等身上。翼龙与恐龙、鳄鱼等具有较近的亲缘关系,所以科学家一直认为翼龙也存在很大的可能会吐出食团。近日,中国科学家研究了两件鲲鹏翼龙的化石标本。它们分别为一具成年和一具幼年鲲鹏翼龙的骨骼化石,体型相差约一倍,而分别在两具翼龙体内的两个团状聚合体(见图中绿色箭头所示处)的大小也与翼龙的体型相当。研究者将大的聚合体宽度和另一件成年鲲鹏翼龙腰带宽度相比较,发现聚合体宽度大于腰带宽度,显然不可能以粪便的形式排出体外,而较为可信的粪便粗细远小于腰带宽度。另一方面,两个聚合体中的食物残留主要是相对完整的鱼类硬鳞(ganoid scales),这与比较可靠的翼龙粪便中发现的数量极多的破碎细小结构完全不同。基于这两点,研究者排除了这两个聚合体是粪便的可能性,考虑其形状,最可能为翼龙的食团。结合已经报道的唯一一件翼龙胃石的化石证据,研究者推测翼龙也可能具有分化的肌胃和腺胃,而这一现象在主龙类中较为普遍,这一研究也支持了主龙类中胃普遍分化为肌胃和腺胃的假说。而较为原始的真双型齿翼龙能够将硬鳞咬碎成十分细小的结构,说明其可能通过粪便,而不是食团被排出体外,所以,虽然吐出食团在主龙类中有很多报道,但是这一行为更可能是在主龙类中多次演化出现的。为了了解鲲鹏翼龙的食性,研究者将两件食团中的鳞片与同一层位中仅有的一种古鳕类全身各部位的鳞片进行了比较,发现较小食团中的鳞片与燕辽生物群中最常见大小的古鳕类(全长约17厘米)相应位置的鳞片在大小和形状上都十分相似,而较大食团中的鳞片整体比较小的鳞片大了约3倍,推测这种鳞片来自于一条远大于常见大小的古鳕类。关于幼年喙嘴龙类飞行能力的研究发现,幼年个体同样具有较好的飞行能力。而最近同一批研究者关于鲲鹏翼龙个体发育的研究发现,幼年个体的牙齿的绝对大小已经和成年个体完全一致了,这也暗示了幼年个体很可能具有类似成年个体的食性和捕食能力。研究进一步证明了鲲鹏翼龙从幼年到成年都以燕辽生物群中最常见的一种古鳕鱼类为食,这个结论与其他研究者“翼龙随着个体发育而食性改变”的观点不一 致。(Phil. Trans. Royal Soc B: Biological Sciences, 2022, 377(1847))

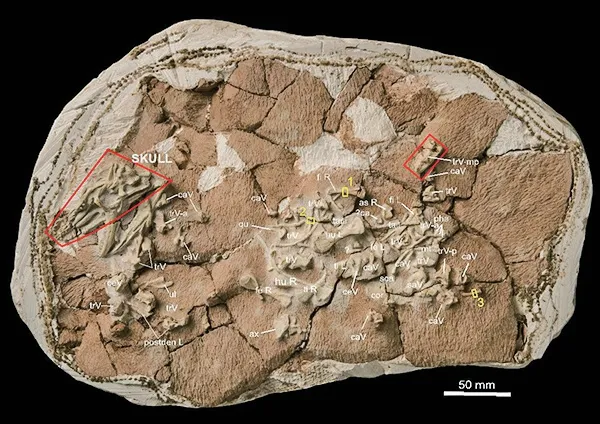

山旺盆地的并角犀及其演化迁徙

山东山旺盆地出产化石的地层时代为早中新世时期,化石完整而精美,不仅有植物的叶片化石,还有鱼类、蛙类、鳄类和哺乳类等脊椎动物的骨架化石。近日,科学家自山东山旺盆地早中新世地层中发现了矮脚犀族骨架化石,对其演化迁徙历史提出了新的假设。矮脚犀族是真犀科内仅有的小型化犀类,晚中新世类群头骨和脚骨均达到较高的特化水平,在大型哺乳动物中是较为少见的演化现象。山旺的无角犀化石具备大的上下门齿,鼻端发育角座,前后脚骨粗壮,被归入矮脚犀类的并角犀属(Diaceratherium)。并角犀最早的化石记录产于法国晚渐新世地层,欧洲也是该属化石最丰富的地区,而亚洲仅在中亚哈萨克斯坦的早中新世地层有发现。本研究报道的山旺盆地的骨架化石,将该属的分布范围扩展到东亚,也揭示了其在晚渐新世到早中新世期间与众不同的演化迁徙历史。在对比同时代犀类的地史分布后发现,大部分亚洲与欧洲共有的属种在南亚和东南亚都有发现,即它们的迁徙路线途经青藏高原的南缘。但是,并角犀在南亚和东南亚地层的缺失状况表明,其从欧洲到东亚的迁徙路线更有可能是途经中亚哈萨克斯坦地区,即从青藏高原的北缘通过。该发现为研究渐新世到中新世过渡期间哺乳动物的演化迁徙历史提供了新的线索,说明青藏高原的隆升已对动物地理区系的演化发展产生了重大的影响。(Journal of Asian Earth Sciences: X, 2021, 6, 100074)

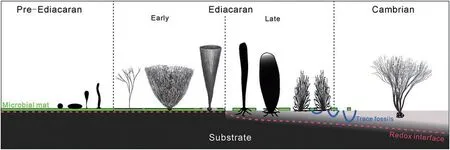

华南埃迪卡拉纪宏体藻类固着器的演化

宏体藻类是海洋生态系统中重要的组成部分,它们不仅是高效的初级生产者,还可作为许多其他生物的食物和栖息地。底栖宏体藻类的演化在中元古代到新元古代早期(约16至6亿年前)经历了一段漫长的停滞期,之后在埃迪卡拉纪发生了快速的形态分异和辐射事件。伴随着宏观形态的快速分异,底栖宏体藻类的固着器也迅速多样化。固着器将藻类固定在底质上,其形态除了属种特征的区别外,还在很大程度上受到基底性质的影响,反映了当时藻类的固着策略。因此,宏体藻类的固着器特征不仅可以反映藻类自身形态的多样性,还可以起到指示基底性质的作用。前寒武纪广泛分布着分层良好、含水量低的硬质基底,在寒武纪底质革命之后被含水量高的混合基底所取代。作为地史上最重大的底质转变之一,寒武纪底质革命的发源应当可以追溯到前寒武纪。近年来,在埃迪卡拉纪蓝田生物群和庙河生物群中发现了大量保存了固着器的精美宏体藻类化石,它们提供了少有的可以从化石生物学角度检验埃迪卡拉纪基底性质的机会。近期,我国科学家对这两个时间窗口中的宏体藻类的固着器进行了形态功能学分析,将其分为锥形底部、球状固着器、复合球状固着器、圆盘状固着器、拟根状固着器和水平连接固着器六种类型。研究发现,埃迪卡拉纪之前,宏体藻类的固着器小而简单,以圆盘状为主,但足以使其固定于微生物席表面。而到了埃迪卡拉纪,微生物席生态系统衰落,直立底栖生态系统开始建立。此时固着器迅速多样化,反映了固着策略的创新,而且固着策略与基底的性质密切相关。从蓝田生物群到庙河生物群,宏体藻类的固着策略发生了较大改变:在更古老的蓝田生物群中,80%以上的物种展现出对硬质底质的适应,但没有物种明显体现出对粥性底质的适应;到了较年轻的庙河生物群,硬质底质与混合底质的比例分别变为31%与41%。这些转变很有可能反映了底质含水量在该时期显著增加,以及氧化还原界面的不断下潜,说明寒武纪底质革命的前奏可能在埃迪卡拉纪就已经弹响。(Front. Earth Sci., 2021, doi.org/10.3389/feart.2021.783427)

中国巨蜥科化石新属种支持巨蜥科的亚洲起源说

巨蜥科(Varanidae)是有鳞类中最成功的演化支系之一,因它的成员多体型硕大而受到广泛关注。现生代表仅有巨蜥(Varanus)一属,共80多种,分布在亚洲、非洲和大洋洲,包括了现生最大的蜥蜴——科莫多龙(Varanus komodoensis)。巨蜥属的体形相似,但却有着非常高的形态和生态多样性,体型从体长约23厘米的丹皮尔巨蜥(Varanus sparnus)到3米多的科莫多龙不等,而且澳大利亚已灭绝的古巨蜥(Varanus prisca)体长可达5米。它们有的长于爬树,有的擅于游泳,食性也千差万别,昆虫、青蛙、鸟蛋、小型和大型哺乳动物,甚至螃蟹、浆果都能成为食物。现生蜥蜴中与巨蜥亲缘关系最近的婆罗蜥(Lanthanotus)因狭窄的生存地域(仅分布于婆罗岛)和隐蔽的生活习性,又为巨蜥属增加了一丝神秘感。湖北李官桥盆地的始新统下部发现的一件蜥蜴骨架,近来被我国古生物学家命名为巨蜥科新属种——李氏始祖巨蜥(Archaeovaranus lii)。始祖巨蜥长约1米,在巨蜥类中是属于中等大小的种类,具有很多巨蜥科的典型特征,但与巨蜥属有明显的区别。始祖巨蜥最特别的特征是它的前后肢(近中段、不包括手和脚)长度相近,这与所有巨蜥类都不同。巨蜥类的后肢明显长于前肢,这一点在能够双足站立的属种中尤其明显。前后肢几乎等长在整个有鳞类中也十分少见,说明了始祖巨蜥可能采取了一种特殊的运动模式,至少与其同时代的萨尼瓦蜥不同。骨组织学分析显示始祖巨蜥的骨组织学特征与楔齿蜥相似,正型标本所代表的个体在5岁时达到性成熟,死时16岁。巨蜥科起源于晚白垩世时分布于欧亚大陆上的巨蜥型类,如亚洲腹地戈壁沙漠的上白垩统中产出了多种保存良好的巨蜥型类化石(Telmasaurus、Ovoo等)。巨蜥属的起源却仍有很大的争议,有亚洲起源、非洲起源以及冈瓦纳起源几种不同假说。确切的巨蜥属化石记录来自新近纪早期。因此,古近纪这一时期是由巨蜥型类向巨蜥属演化的重要阶段。亚洲始新世基干巨蜥科新属种补充了巨蜥科蜥蜴亚洲起源说的证据链,说明在亚洲存在由巨蜥型类向巨蜥科演化的过渡阶 段。(Phil. Trans. Royal Soc B: Biological Sciences, 2022, 377(1847): 20210041)

大连豹化石填补美洲豹演化的地理空白

美洲豹(Panthera onca)作为现生第三大猫科动物,广泛分布于中美洲以及南美洲,过去也曾分布于北美洲。但美洲豹的祖先冈巴佐格豹(Panthera gombaszogensis)曾盘踞于早更新世至中更新世的欧亚大陆,所以其迁徙路线和演化历史一直是古生物学家关注的热点。我国科学家于近日报道了来自大连骆驼山金远洞的一件近乎完整的豹类下颌骨化石。研究人员经过详细比对和形态分析,确认该材料属于冈巴佐格豹,该发现为美洲豹的演化与迁徙路线填补了新的证据。更新世的冈巴佐格豹主要生存于欧洲地区,在西亚、南亚也有少量的发现记录。北美洲的美洲豹形态上更接近现生美洲豹,出现于埃尔广登阶晚期(约85—100万年前)。研究人员发现大连骆驼山金远洞的下颌材料在形态特征上介于典型的冈巴佐格豹和北美的美洲豹之间,并且显示出一些独有的特征(如粗壮的前臼齿)。基于各类研究,科学家们根据这一新发现的材料建立新亚种——金普冈巴佐格豹(Panthera gombaszogensis jinpuensis)。此次发现对于追索美洲豹由旧大陆至新大陆的迁徙分布路线具有重大意义,填补了美洲豹演化证据链中东北亚地区的化石缺口,进一步验证了“美洲豹欧亚祖先由亚洲北部经白令陆桥向新大陆迁徙”这一学说的真实性。(Historical Biology, 2022, doi.org/10.1080/08912963.2022.20348 08)

3300万年前粪便上的鳄鱼足印

3300万年前,一只鳄鱼踩中了一坨新鲜的粪便,脚印一直留存至今。科学家在越南北部发现了这个罕见的脚印,这也是首次发现鳄鱼足印粪化石。2018年,中国和越南两国的一个合作研究团队在越南开展野外工作时,发现了100多件粪化石及多种脊椎动物的化石材料,其中就包括这块鳄鱼足印粪化石。该足印约4厘米长,可能属于3300万年前的一种约2米长的鳄鱼,由其右前足的第4趾和第5趾构成。据研究人员介绍:要保存这样的化石,粪便被踩踏时必须是新鲜的,而且地面应该是柔软潮湿的;这种环境可以使踩踏产生足迹,且不至于将其踩碎。由于鳄鱼是社会性爬行动物,通常生活在一个群体里,因此,科学家无法确定当时这只鳄鱼踩到的是不是它自己的粪便。鳄鱼的足迹化石比较常见,但在鳄鱼的粪化石上发现共存的鳄鱼足迹还是第一次。新鲜的粪便由于柔软的结构和其中的脂肪含量,可以比大多数沉积物更好地保存脚印的形状。粪化石研究近年来吸引了广泛关注,并建立起一套学术体系。作为古生物学领域中的新生事物,粪化石已经是遗迹化石研究中非常重要的一部分,在保存生物行为特征方面发挥着重要作用。通过对粪化石的研究,科学家可以对生物的食性、生活环境及生物多样性等进行分析判断。(Palaeoworld, 2022, doi.org/10.1016/j.palwor.2022.01.010)