清气传神 不落时趋

—中国美术馆藏明清工笔画作

文_李星

中国美术馆典藏部

工笔画作为一种绘画样式,反映了中国绘画的独特审美品位。中国美术馆藏古代绘画作品约600件,其中有相当多的作品是由邓拓先生捐赠,而除了宋元时期的作品10余件之外,其余皆为明清时期绘画。其中,工笔画作品数量不多,但不乏名家力作。在此,笔者试通过对馆藏古代工笔画尤其是明清工笔作品的概观,探究其时代审美特征。

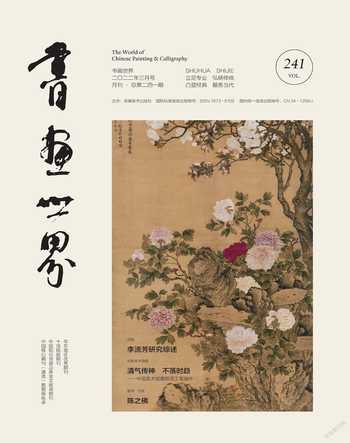

其中,明代院体花鸟画在继承五代、两宋工笔重彩传统的基础上,又演化出独特的形态,出现了水墨写意、设色没骨等不同风格与技法,进入了继宋代之后院体花鸟画的又一繁盛期。明代院体花鸟画的传承与发展,既丰富了花鸟画体系,同时对后世的花鸟画创作以及整个绘画史都产生了极其深远的影响。吕纪作为明代院体画代表人物,其花鸟初学边景昭,并受林良水墨画法影响,后遍学唐宋诸家名迹,终自成一体,将工笔重彩与水墨写意相结合,以此丰富、发展了工笔重彩花鸟画的技法。吕纪的《牡丹白鹇图》(图1),整幅画面呈现出一种秾丽、富贵的气息,画面中心的几束粉白牡丹间,一只白鹇立于湖石之上,其视线又延伸至石下的雉鸟。白鹇的尾羽在牡丹衬托下显得华美劲健,其上方几根桃枝斜出,四只鸟雀栖于枝头,相互鸣叫,使整幅画面具有百鸟争春的景致,有别于宋代工笔画的纤巧细致之风。

仇英初师从周臣学宋人院体画,后与文徵明、祝允明、唐寅等吴门画家结交,其画开始追求文人笔墨意趣。他在收藏家项元汴家中数十年,“览宋元名画,千有余矣”(仇英《秋原猎骑图》项元汴之孙项声表题跋),其临摹功力日益精湛。在继承唐宋传统的基础上,仇英吸收民间艺术与文人画之长,形成了一种雅俗共赏的风格。他的《采芝图》(图2)巧妙地将工笔人物与青绿山水结合为一体,画面中部烟云缭绕,一位高士伫立于山石之上,衣袂随风飘动,神情安详地注视着远方。盘曲的松树下,一位童子正采摘灵芝,在远处云烟中,墨竹摇曳,两抹淡淡的青山更显悠远。画中的人物形象自然而生动,笔法精细且流利,树石勾勒绵密秀润,青绿设色清丽古雅。此幅作品生动地表现了高士恬淡、清静的心境,富有温雅脱俗的格调,符合文人士大夫的审美趣味。董其昌曾评价仇英道:“李昭道一派为赵伯驹、伯骕,精工之极而又有士气,后人仿之者,得其工不能得其雅,若元之丁野夫、钱舜举是已。盖五百年而有仇实父,在昔文太史极相推服,太史于此一家画,不能不逊仇氏。”董并称仇英是“赵伯驹后身”,可见其对仇英的工笔人物和青绿山水之推崇。

至唐寅、仇英之后,明代人物画因表现羸弱的病态感而备受诟病,五官沿袭程式,体态柔弱纤细。而在时习渐衰的形势下,明末出现了一批以陈洪绶为代表、画风迥异的人物画家。陈洪绶博览宋元古画,重视对传统正脉的研究和继承,他师其精神、自辟乾坤,博采众家之长为己用,将文人水墨画的意趣提炼并应用在工笔人物画中,并创造出一种戏剧化、“怪诞”的笔墨语言。中国美术馆藏陈洪绶(款)《人物图》(图3),款识曰“洪绶写寿”。画面左下方,一位老者坐于石几之上,抬着右手正在说些什么,右侧一老妇手持茶盏坐于蕉叶之上,与老者相对而坐。画面中心一位高士正倚古石怪木而坐,蕉叶铺地,身旁置一古琴,其一手执扇,一手托腮,眉目低垂,若有所思。老者身旁的石桌上供着蟠桃和灵芝,象征着长寿,另有一盘灵芝正置于炉上烘煨,旁边还有一位侍者手持执壶。整幅画面典雅简洁,着色淡雅,人物衣纹细致,用线更显柔润老练,在平淡中蕴含着变化,显得古朴自然。此幅作品有别于陈氏中年方硬的用笔和极强的形式感,它显示出陈洪绶晚期人物画作品中多采用迂回圆润的用线方式,并更加注重表达人物的精神,可谓开辟了工笔人物画之新风。

图1 明 吕纪 牡丹白鹇图绢本设色 184cm×99.8cm中国美术馆藏

图2 明 仇英 采芝图 绢本设色 119.5cm×66cm中国美术馆藏

图3 明 陈洪绶(款) 人物图 绢本设色 139cm×87cm 中国美术馆藏

明代之前,工笔作品被泛称为“院体”绘画;明末之后,“工笔画”一词才开始逐渐使用,将工笔画和写意画在名称上加以区别。清代写意绘画盛行,工笔绘画技法发展无不受其影响。恽寿平在这一背景之下,继承北宋徐崇嗣的画法,将文人写意画技法融入没骨花鸟画。他“一洗时习,别开生面”,广涉宋元诸家,汲取古人意气,并注重写生,以极似求不似,把“仿古”与“写生”有机结合。恽寿平不仅使失传数百年的没骨技法得以复兴,还开创了清代绘画史上影响深远、传播广泛的“常州画派”,这一派之新风更推动了此时期工笔画的发展。作品《紫云珠帐》(图4)正是恽寿平的代表作之一,画面整体构图呈“S”形,藤蔓相互缠绕,葡萄叶和果实穿插其间。他直接以颜色或墨笔渲染成形,用笔着色清新淡雅,色调层次分明,在叶筋处仅用线条勾勒。画面既有工笔画的逼真形态,更具写意画的生动神韵,整体笔湿墨润,清气传神,可谓别具一格。

图4 清 恽寿平 紫云珠帐绢本设色 155cm×47cm中国美术馆藏

康熙年间(1662—1722),郎世宁作为传教士来到中国,被招入内廷供奉,成为宫廷画家,其历经康熙、雍正、乾隆三朝,曾参与圆明园西洋楼的设计工作。郎世宁擅长画人物、花卉、走兽,注重明暗、透视,设色富丽,精工细致,融会中西绘画技法,自成一家。此幅《九鹤图》(见扉页)为绢本设色,苍松盘根错节,耸立于巨石之旁,九只仙鹤或栖于树干,或展翅齐飞,或立于山石振羽,或在溪边饮水,整幅画面给人以祥和安宁之感。画中树石多用中国传统笔墨技法描绘,并注重皴染和明暗的过渡。其中飞禽造型逼真,画法采用勾勒、填色、晕染等方式,使其形体光影变化细腻,富有立体感。在中国笔墨意趣基础之上,画面相对削弱了西画中强烈的光影对比和焦点透视效果,以此符合东方特有的审美意趣。此作呈现出清后期工笔画吸收西洋绘画写实技法并融通后的典型面貌,充分体现了郎世宁在中西绘画技法上的探索精神,其开拓的“中西合璧”绘画新风,对当时的宫廷绘画与审美影响甚大。

纵观明清工笔画的发展,无不受当时文人画风格的影响,在表现技法上将工笔设色和水墨写意互参,在题材的选择和表现方式上更为注重主体意识的表达,在画法上探索中西画法之融合,这些特征都推动着此时期工笔画的发展。明清之后,由于文人画的兴盛和水墨写意绘画技法的成熟,工笔画逐渐趋于边缘化。在20世纪二三十年代,工笔画名家寥寥,数量之少达到了前所未有的程度。回溯明清之际,工笔画虽然相较于宋、元鼎盛时期已不可同日而语,但在题材、构图、技法等方面的尝试仍有诸多可取之处,或可为后世提供些许启迪与借鉴。

——中国美术馆、南京博物院藏明清肖像画展

——中国美术馆藏体育题材美术作品展

——中国美术馆藏书画界全国政协委员美术作品广西展

- 书画世界的其它文章

- 吴子复书学思想管窥

—以《吴子复艺谭》中论书文稿为中心