手风琴形制统一性与多样性探究

郑琪文

摘要:手风琴新形制的兴起对于旧有形态的冲击,反映了社会历史背景下在音乐领域内新旧审美需求交替的客观事实。在手风琴民族化、多元化道路中,如何看待形制多样性与统一性的关系,是其发展必经思考的命题。

关键词:手风琴形制 多样性 统一性

当一类乐器以“经世致用”或实用的立场制作时,就必然受社会需求、时代需求的影响,从而具有社会历史性。其需求除了反映在艺术创作、表演形态、音乐教育外,形制变化是更为具象化的表现。在看待手风琴不同形制及同一形制不同形态之间的关系时,个性与共性的普遍问题在中国民族文化与世界文化相互融合的境况下,就形成了统一性与多样性的现实问题。本文通过回顾手风琴在中国的形制变化历程,结合历时性与共时性的角度了解手风琴形制发展特征,把握多样性与统一性关系的重点与难点,旨在为手风琴当下发展提供一个思考路径。

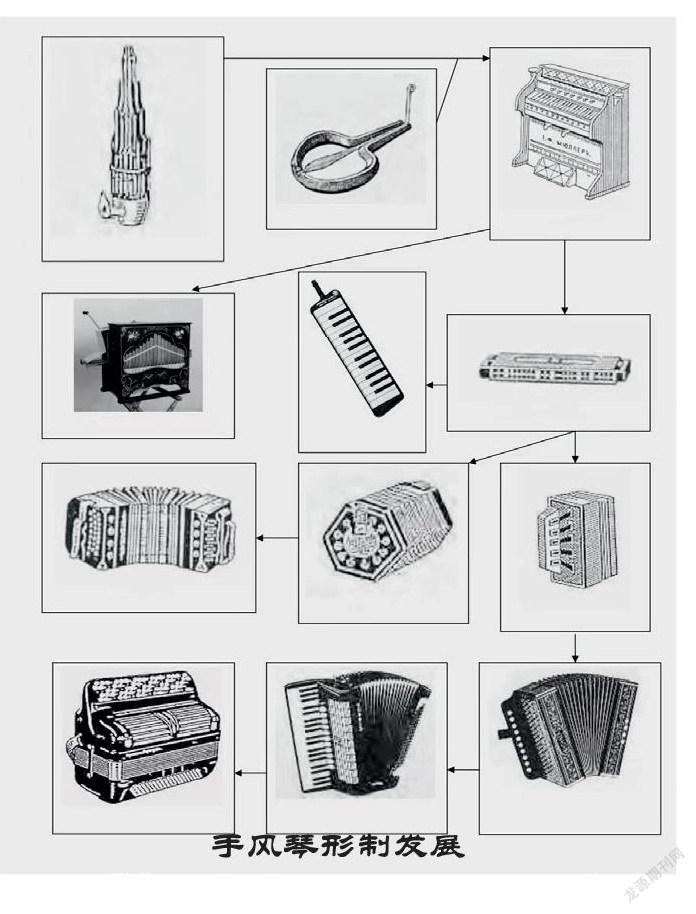

一、不同时期的形制特征

手風琴具体在何时何地传入中国虽无法经过史料考究,但对传入初期的形制特征窥探可从早期的教科书中了解。从现存最早的两本教材中可窥见一斑,手风琴在传入初期的主要类别当归属于全音阶键钮式手风琴,是一种基础的、在世界上较为流行的手风琴形制。其特征在于同一键钮开合风箱发出的音高不同。与现代键钮式手风琴相比键钮数量较少,构成简单,故而弹奏方式也易于学习与掌握,不足在于音域、音色及演奏乐曲的种类较为局限。延安“鲁艺”时期,国内开始出现键盘式手风琴,随着特定时代的需求,呈现键盘和键钮共存的趋势。此时键盘手风琴虽然琴体较小音域较窄,但已经在教学活动中使用。键钮式手风琴相较于传入初期更为完善,右手键钮数量增加至三排,逐渐趋于现代样式,左手增加至四列贝司,所弹奏的音域相应的扩大,可以自如演奏歌咏乐曲和苏联东欧乐曲等,充分发挥了手风琴和声丰富、音响丰富的长处,成为了红色革命音乐的重要乐器。

新中国成立后,民族制造业的发展使手风琴得以开始自主生产。这一时期键钮手风琴逐渐退出大众视野,承继历史革命的键盘手风琴在这一阶段得到了长足的发展。设计产生了不同型号、款式的键盘手风琴,尤其是为女士打造的轻巧、精致的“坤琴”至今仍为大众喜爱。1980年日本手风琴演奏家御喜美江来华访问,对天津乐器厂生产的79-3型演奏琴①的褒奖及肯定,证明键盘式手风琴作为国内手风琴使用的主流已经发展到了一个成熟阶段。1982年,御喜美江随父再次访华,此行带来的还有自由低音手风琴在中国的首次亮相,直接推动了我国手风琴在专业道路上的进步。此后,国内开始生产的自由低音手风琴首先在专业院校教学与音乐家中使用,音域宽广、音响丰富的优势加上专业教育的开展使它逐渐传播开来。虽然自由低音键钮手风琴因价格昂贵与体型沉重的等不足之处并未快速在大众中广泛传播开来,但部分大众手风琴爱好者也随之受其影响,开始学习、演奏(传统低音)键钮手风琴,聚少成多逐渐形成一股键钮手风琴的学习风潮。

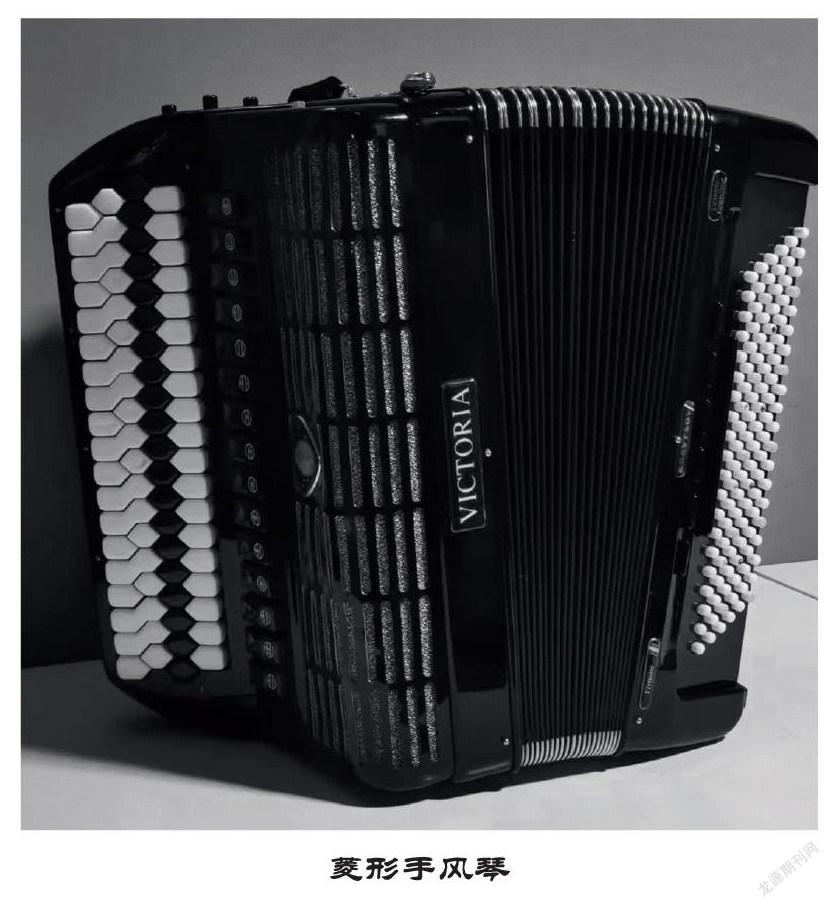

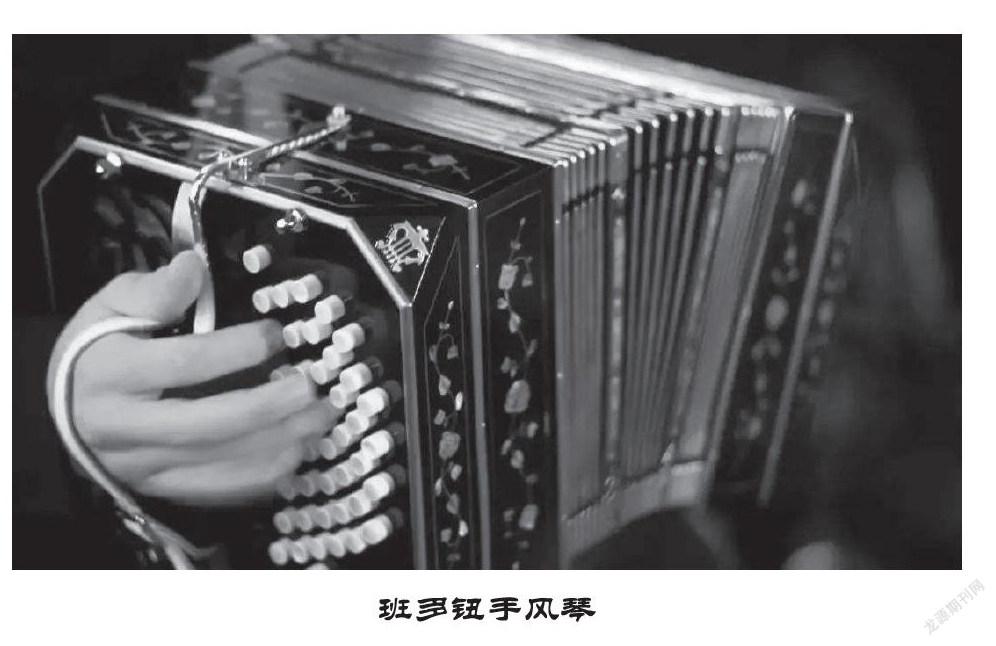

那么键盘手风琴的倾向在何时发生转变的?随着经济全球化和文化全球化的到来,审美观念的转变与多重音乐的冲击,使国人开始接触除现有形制之外的其他类型手风琴,更有一些音乐学者在国外专门学习了不同形态的手风琴并将其带回中国,使国内涌现了班多钮、电子手风琴、菱形手风琴等。自此手风琴形制开始呈现多元形态,在中国的发展也逐步以分流的形式发展。虽无法确切地指出具体是哪一个时段开始发生变化的,但可以知晓的是这个变化是与社会审美意识相关联的,是与文化形态紧密连接的,是渐进的而不是突然的。

二、形制多样性与统一性的关系

在如今文化多元的背景下,手风琴形制、音乐创作、表演形态也呈现出多样化的趋势。一时间,大众对原有印象外的陌生新奇的形制款式感到好奇。如何能学习掌握演奏技巧、是原有形制的延续发展还是另辟蹊径、材料造价是否昂贵等系列问题接踵而来。从这类形制只在专业院校中传播开来的而鲜少在大众手风琴音乐中出现便能知晓其答案——其技巧与价格并不被大众所接受。手风琴发展也由此产生分流——具有人民基础的键盘手风琴因群众所喜爱拥有广大的受众面;追求专业化发展的院校派则倾向具有丰富表现力的自由低音手风琴;新颖形制的手风琴因传入时长短、价格高、所获渠道窄在专业领域内以小部分专业人群艰难推广。在现如今多种新型音乐形态的冲击下,不同渠道、不同样式、不同层次独自发展的分散现象使手风琴的整体态势逐步趋于式微,不胜往日之光彩。以至于当人们初学或初次了解手风琴这门乐器时,产生类似于“不同形制的手风琴为不同门类的器乐”般的误解。同时也反映了手风琴在长期发展的过程中基础音乐教育、大众传播推广的手风琴概念混淆。因此,平衡多样性与统一性的关系在当下显得尤为重要。

(一)统一性发展是实施多样性的前提

手风琴艺术作为一个有机的整体,以手风琴为核心展开的形制变化、教育教学、音乐创作、演奏技巧以及艺术传播等多方面相互影响、相互渗透。如今在中国流通使用的手风琴家族种类数量众多,其特征和用途不尽相同,这同时也意味着差异的存在。如何在差异中把握事物的统一规律,更好地展开发展道路,以至于落实在实际方式、方法上,是需要广大群众与音乐工作者存在共同意识并付诸努力的。建立当代手风琴发展的统一性认知是首要前提。多样类型共存的现象是在手风琴全局发展中而产生的,需要意识到手风琴是一个统一的整体概念,不能将不同形制视为单独或分离的个体,更不能脱离整体只发展某一类型或某一风格的手风琴。两者就如同大树的根茎与枝干一般,如若工匠只注重裁剪修补枝干而忽略了根茎的补给与养分,大树终究会走向枯萎。只有意识到统一性发展是实施个体多样性的前提,才能摆脱离本趣末的境地。同时也应意识到,各类形制之间并非是非此即彼的关系,不同形制之间如同枝干相连一般,其发展和完善都有着不可分割的联系,只有照顾好了每一个枝干才能使手风琴这棵大树呈现精彩面貌。

为避免“舍本逐末”现象的发生,作为“工匠”的我们除需建立整体统一意识外,在教育、宣传等有效传播途径中对手风琴统一性发展观念的引导也具有重要的现实意义。具体来说,在教育中教授者应树立正确的意识观念,即对不同形制手风琴之间及与其整体的关系把握,这决定了在传授教课的过程中受教者甚至潜在的受众对于手风琴整体概念的认知,以局部影响整体从而发展形成统一性的观念。特别是在基础教育中手风琴初学阶段,对统一性概况的整体把握有利于此后个体的发展,因而加强基础教育中教师的整体意识是尤为重要的。此外,现代宣传渠道的拓宽,对于手风琴艺术传播也有着积极的推动作用,是除了教育之外的一种重要传播方式。通过网络媒体、视频平台、交友软件等途径的推广具有广大的受众面,大众也越来越依赖网络来获取信息,在信息传播过程中灌输统一性观念,为大众认识到手风琴作为整体发展的必然性也是十分有利的。

(二)多样性探索是统一性发展的路径

由整体发展而来的多种形制手风琴的差异并非矛盾或对立,恰恰相反,是我国文化尊重多样性、具有包容性的表现。面对现代多元文化交融与经济全球化的趋势,2006年,李聪先生指出“中国手风琴要走多元化的道路”,实现手风琴繁荣发展的途径在于坚持对其多样性的探索。此后,学者们在多元化道路上展开了一系列的探索与实践,具体表现为对教学体系建设、音乐创作内容和表演形式等方面的多样化探究。诚然,实践的道路离不开以作品为载体的音乐文化内容,也离不开将无声曲谱变为有声音响的音乐表演及形式,更离不开身具教学、实践、传播职能的教育先行者。实现多样性的探索能够带动手风琴的整体发展是当下学者们形成的共识。除此之外,笔者还想要强調的是作为物质基础的器乐本体的多样性发展同样具有重要意义。手风琴制造作为探索多元化道路的基础设施保障,极大程度影响着发展路径的形成与拓展。现如今,国内手风琴生产侧重于流行在各大比赛和日常娱乐的巴扬手风琴与键盘手风琴中,对于其他形制的手风琴涉猎较少。虽是满足大众市场供给需求的事实,但就形制多样性发展来说是不利的。因为缺少本土制造,在推广与教学活动中,只能购买使用国外进口琴,其造价和运输的昂贵费用对经济基础的要求较高,使普罗大众与许多学者望而却步,限制其在人民、在教学、在艺术中的广泛传播,也限制了多样性发展。然则手风琴结构精密,制作过程繁复,对于新形制乐器的开发并非一朝一夕的工夫。平衡原有形制与新型形制之间的生产无疑是一大难题,技术更新、供给需求是制作的重要条件,同时社会、政策、需求等多方面因素对其发展也具有重要影响。作为手风琴形制多样性路径的根基,重视并发展其基础建设是实现多样性发展的必然要求,也是手风琴多元化发展的必然要求。

(三)统一性与多样性相结合

统观中外文化交流历程,音乐文化的碰撞无不经历一个“排斥-认同-吸收-融合”的过程。反映在器乐上,自南北朝传入的琵琶是如此,自明末传入的扬琴也是如此。手风琴在中国的发展道路上已经走过了百年岁月,作为一个较为“年轻”的乐器,或受冷落,或曾繁荣。至21世纪以来,艺术、文化、观念的不断更迭,使手风琴艺术在与中国文化融合的过程中不断革新自身的艺术形式。坚持统一性意识与多样性探索相结合的多元化道路是新时代文化融合大趋势下的要求,也是以结合中华民族文化为目标的民族化道路前进发展的要求。笔者相信,在手风琴的多元化和民族化相结合的发展道路中,终会出现属于其乐器特色的中国化道路,实现新时代繁荣昌盛的艺术事业。

三、坚持统一性和多样性的难点

坚持统一性与多样性相结合的道路存在一定的理想化,落实到现实生活中,确实存在着许多不可忽视的难点,如受众审美的差异、教育对象的差异等都实实在在影响着最终实行效果。因此,极大程度地适应客观事实中的难点是现阶段不可避免的主题。

回顾手风琴在中国的发展历程,形制的选择趋向根据社会需要产生变化,然而归根结底手风琴发展所要满足的社会需求主体事实上是人类精神生活需求,其需求随时代、文化的发展反映在手风琴形制上,故而呈现着不同形态的样貌。以人类在音乐活动中担任的不同角色来说,创作者、演奏者、教学者、倾听者的审美需求不同;以社会分工中不同阶级的代表来说,商人、农民、艺术家的需求也不尽相同。需求的差异无关好坏对错,是每个独立个体的审美意识的表现。不同音乐需求促使演奏倾向发生偏移,手风琴又随着不同层次、不同职业、不同审美的音乐需求产生变化,要满足如此多层次、多维度的受众需求是十分不易的。

此外,在大众音乐艺术活动中,面对不同年龄、不同演奏水平和要求的演奏者,其推广、教学的方法也不同。对手风琴整体认识也存在较大差异,如上述文章中提及的多元教学体系建设更多适用于高等院校,对于社会大众的基础教学而言并不能完全采用这套高效性、专业性的教学方式,而要建立新的具有针对性、合理性、基础性的教学模式。事实上,在坚持统一性和多样性相结合的多元化发展道路中除了整体性意识欠缺外,如何更好地应对多元化差异带来的难题是推进发展的重难点,也是促进手风琴发展的重要手段。

结语

手风琴作为有机整体在其发展的过程中,引领不同形制的手风琴艺术互相联系、相互发展,在统一性意识和多样化探索相结合的多元化道路中,实现个性与共性统一,是手风琴方兴未艾发展道路上的必然要求,也是全球化趋势下多元文化交融的必然要求。

注释:

①梁孟元.御喜美江访问天津市乐器厂[J].乐器科技.1980,(04)

参考文献:

[1]高洁.中国手风琴艺术发展研究[M].上海:上海音乐出版社,2016.

[2]刘再生.中国古代音乐史简述[M].北京:人民医院出版社,2006.

[3]李聪.中国手风琴音乐多元化发展的再思考[J].云南艺术学院学报,2013,(01).

[4]许键.文明的冲突——中国手风琴多元化、民族化之路[J].人民音乐,2010,(09).

[5]邓伟志.全球化时代:我们如何认识多样性与统一性[J].青年发展论坛,2019,29(04)

[6]石一冰.传统手风琴的产生及其历史意义[J].中国音乐. 2014,(04).

[7]余冰.多元文化视野中的中国手风琴音乐[J].中国音乐学,2007,(01).