浅议农垦国有土地资源标准化管理体系构建路径

——以某农场为例

孙姝艺

(广东农工商职业技术学院 财经学院,广东 广州 510507)

土地是垦区最重要的资源之一,是垦区生产与发展的基础。2015 年中央一号文件,将农垦改革纳入全面深化农村改革的重点任务[1]。党中央、国务院和广东省政府在《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》(中发〔2015〕33 号)和《关于进一步推进广东农垦深化改革加快发展的实施意见》(粤发〔2017〕13 号)中指出,创新土地管理方式,不仅是深化农垦管理体制和经营机制改革本身的要求,更是事关农垦改革发展大局的关键[2],其中一项重要改革就是关于土地资源的资产化问题。

资产管理是一项复杂的业务,若缺乏相对规范的标准化管理体系,容易滋生企业内部权责不一致、相互推诿、管理混乱的局面。因此,为使资产管理工作条理化、制度化、规范化、系统化,需要规划研究一套较为完善的资产标准化管理体系[3]。当前,针对垦区土地在管理实践中存的土地资源资产化尚未起步、管理体制不顺畅、分级管理欠缺完善、管理信息化基础薄弱等诸多问题,建立一套土地资源管理标准化体系是十分必要的。

因此,立足党中央、国务院和广东省政府文件精神,以垦区某公司管理下的某农场为例,对农场土地资源的实际情况以及管理实践进行调研,探讨土地资源管理标准化体系的实现路径。

一、某农场土地管理基本情况

(一)某农场土地基本情况

某农场拥有耕地面积为12.72 万亩,地势平坦,主要为旱坡地,地处热带、亚热带,开展农作物生产具有得天独厚的生态环境,交通运输便利,发展二三产业也有着良好的地缘优势。农场甘蔗种植面积6万多亩,年产甘蔗近40 万吨,场内有省重点农业龙头企业、国家甘蔗机械化生产试验基地、省现代农业示范核心区。

1.土地面积

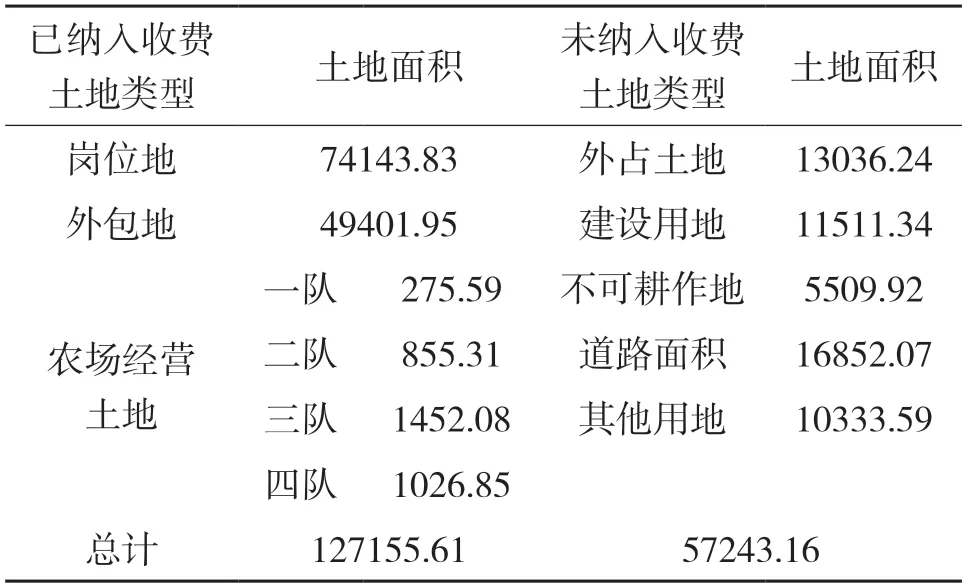

农场土地总面积184398.77 亩,其中已确权发证面积184075.023 亩,未确权发证面积323.747 亩,确权发证率达99.82%。其中,已纳入收费土地面积127155.61 亩,占68.96%,包括岗位地、外包地以及农场经营土地(为甘蔗种植面积);未纳入收费土地面积57243.16 亩,占31.04%,包括外占土地、建设用地、不可耕作地(坟地、石头、水塘、旱塘、五边地等)、道路面积、其它用地(见表1)。

表1 农场土地面积表(单位:亩)

2.土地收入

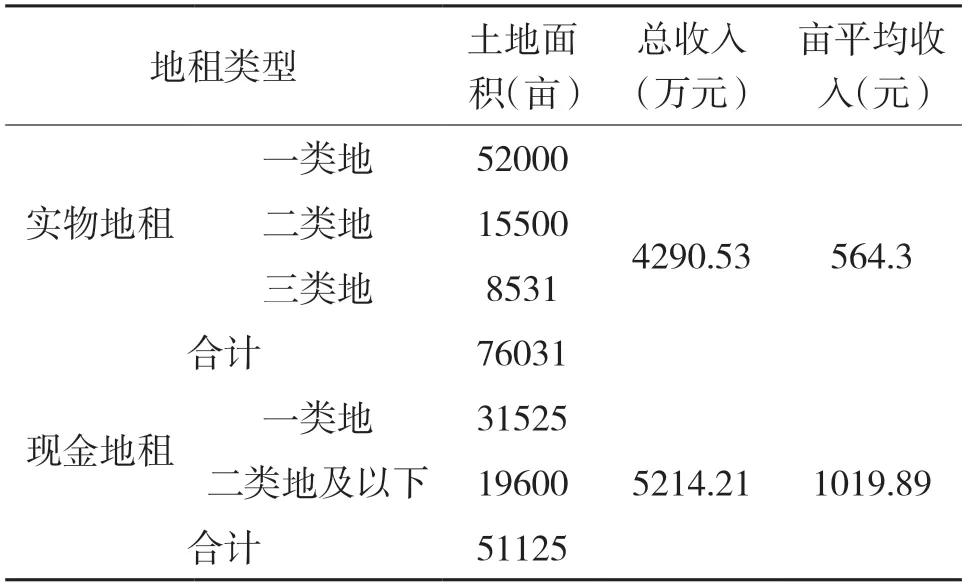

据调查,农场土地主要收入来源于土地承包费,全年共计9504.74 万元,收入主要来源于实物地租(含职工自营经济)和现金地租(见表2)。

表2 农场土地收入表

(二)管理实践中存在的问题

1.土地承包分级管理欠完善

据调查,农场在土地招标竞价、合同网签的实施方面还存在一定的阻力,土地使用费回收依然存在“老赖”“欠租户”现象。

2.交易土地资本化专业平台缺乏

据调查,农场在土地资源管理方面缺乏专业平台的支撑,收租工作效率不高,还要派机关人员下队反复收租,浪费人力物力。专业平台的缺乏影响土地资本化的进程,导致收租等交易过程双方沟通不畅,供求双方缺乏交流与信息交换的畅通渠道,缺乏规范的市场交易体系。

3.土地资产盘活程度不高

据调查,农场主要收入来源于土地使用费,收入来源较为单一,资产盘活程度不高。农场暂时未开展土地融资项目试点,缺乏资金与政策扶持,不利于农垦土地资本化的推进。

二、农垦土地资源管理标准化措施

资产是企业进行正常生产运营的基础,是企业的重要组成部分[4]。目前,我国资产标准化管理还是新兴领域,而土地资源作为垦区企业最重要的资产,其标准化管理更是亟待探索。本文根据国家对资产管理标准化的要求,总结土地资源管理标准化的需求体现在如下方面:

行政层面上的标准管理需求——土地资源数量多、价值大、形式多样的属性造成了如分工不明确、权责不统一等诸多问题,从行政层面需要标准化管理。

经济层面上的标准方法需求——从经济角度来讲,企业进行土地资产评估,实现土地资源的优化配置,促进资本化,需要标准化方法。

战略层面上的标准模式需求——未来土地融资必然是大势所趋,开展多种形式的土地融资模式,将资本转化为股本需要标准化模式。

所以,土地资源管理标准化路径体系框架从三个方面建立:第一,“资源变资产”,即基于土地资源管理信息标准化路径,涉及承包合同管理、地租征收管理以及融资交易管理;第二,“资产变资本”,即基于土地资源处置方法标准化路径,包含土地资源评估方法和收益分配关系处置方法;第三,“资本变股本”,即基于土地资源融资模式标准化路径,以“授权经营”模式和“对外开放”模式进行探讨(见图1)。

图1 农垦土地资源管理标准化路径体系

(一)土地资源信息管理标准化

加强土地资源管理信息化,需要建立专业资源管理平台,包括承包合同管理、地租征收管理、融资交易管理等。

1.土地承包合同管理信息化

土地承包合同的管理,对于缓解土地矛盾,维护发包方和承包方基本权益具有重要意义。土地承包合同信息化管理包括:

第一,规范承包合同网签管理。在土地承包合同签订过程中,要求发包方和承包方对土地承包的基本信息进行网上登记的行政程序。对于垦区企业来说,通过承包合同网签可以更方便地掌握土地承包状况,为管理决策提供参考。对于发包方和承包方来说,承包合同网签可以提高信息透明度和办事效率,保障当事双方的权益。

第二,优化承包合同的变更、注销、备案等管理。在土地承包日常管理工作中,当地块情况发生变化时,需要及时对土地承包合同内容进行相应的变更、注销,并且将未经过网签程序的承包合同进行备案,以确保数据库的完整性。

第三,保障合同查询、欠费服务管理。将合同编码代表的基本信息存放在数据库中,通过合同编码查看土地承包合同,查询是否欠费等,生产科、财务科等部门核对使用和交费情况,列出欠费者清单,督促土地使用费的回收。

2.地租征收管理标准化

(1)收费时间

农场与承包户按合同约定缴交时间,若合同未明确的按如下处理:在下一个承包周期前须缴清往年土地使用费及下一个年度的土地使用费,逾期不交者将收取滞纳金,超过三个月后视同违约,终止合同。合同终止后承包方必须在一定时间内自行清理承包地上的作物和附属设施,否则视同放弃,自行承担责任。

(2)收费标准

农场根据土质情况、水源条件、历年生产水平、经营环境等方面情况,综合评定一类地、二类地、三类地,进行阶梯式收费。统一规范四项收费标准:职工自身受益费用、土地和资产经营费用、农场管理费、社政(区)公共费。

收费标准按照不同承包方式及不同种植作物执行:岗位承包定额根据生产队可分配土地确定,视实际情况合理分配;对于对外合作经营土地,通过“农垦国有资源电子交易平台”进行招标竞价确定经营合作者,根据合同竞价确定费用金额。

3.融资交易管理信息化

土地融资实质是将土地作为信用抵押,以获取资金维持经营的一种模式,土地融资的发展,能推动我国农业的现代化进程。积极探索建立土地资本化专业交易平台,为融资项目的顺利交易提供便利的平台,规范交易市场体系[5]。土地融资交易平台可结合网络大数据,通过服务对接需求,即匹配双方需求、平台监管签订合同等环节,实现融资双方更精准的匹配。

(二)土地资源处置方法标准化

1.推进土地资源评估工作

推进目前尚未评估的土地使用权评估作价工作,将其注入到农垦集团,并将其转增国有资本金以扩大农垦资本金、降低资产负债率、有效降低农垦融资的资本金[5]。

合理确定土地资源数量及价值离不开土地资产评估工作。资产评估的标准化包括以下三个方面:第一,选择合适的具有一定资质的土地资产评估机构;第二,应通过收益法、市场法、成本法等方法对目前垦区用地使用权以及非农业建设用地使用权等进行评估作价,提出科学的土地资产估价报告;第三,做好土地资产估价结果审核工作,评估结果须经土地管理部门审核确认。

2.土地资源收益关系标准化

实现土地资源收益关系标准化的前提是要理顺国家与农垦企业在土地资源收益上的分配关系。首先要确保国有土地资源的保值增值,要充分考虑到农垦企业的承受能力及其多年来对土地的投入等因素,遵循兼顾国有、企业利益的原则,最后合理确定土地租、税、费标准[6]。

(三)土地资源融资模式标准化

土地资源向资产转变,需要盘活土地资源,将“资源变资产、资产变资本、资本变股本”。具体实现路径主要有:第一,开展“授权经营”模式,土地融资项目包括联营合作、融资租赁、作价入股等方式。通过这些方式进入统一的土地交易市场进行公开交易和配置,促进资源的流通、资源的优化配置。第二,一类地“作价入股”。一类地属于资源条件好价值较高具有产业发展优势的土地,通过“作价入股”进行出资,盘活土地资源,为农垦增加国有资本金[7]。第三,扩大对外开放,允许采取土地使用权抵押、入股、租赁等方式,在已规划建设的新型农业示范区进行投资开发建设,进行多种融资项目。

三、结语

资产管理是维持企业运营的重要手段,而资产标准化管理在我国尚属新兴领域。本文以某农场国有土地资源为研究对象,在国家深化农垦改革的新形势下,浅议以“资源变资产,资产变资本,资本变股本”盘活土地资源的三个路径,为实现国有土地资源管理标准化提供参考。