OA期刊环境下的科研人员学术资源供给行为研究

费欣意 袁勤俭

摘 要:开放存取于20世纪90年代末大规模地兴起,通过对国内外开放存取相关研究成果的回顾和总结,发现以技术接受模型为代表的一系列信息系统研究模型是否能够真实且充分地解释科研人员在开放存取环境下的行为及其影响因素尚存疑问。为了更好地理解科研人员在OA期刊环境下的学术资源供给行为逻辑,文章使用扎根理论,根据访谈资料构建出科研人员学术资源供给行为的影响因素模型,讨论了感知风险、感知成本、OA期刊概况、开放存取理念、社群引导、绩效期望、期刊偏好这些因素对科研人员在OA期刊环境下的学术资源供给行为产生的影响。

关键词:开放存取期刊;学术资源供给;扎根理论

中图分类号:G250.73 文献标识码:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2022009

Research on Researchers' Supply Behavior of Academic Resources under the OA Journal Environment

——Exploratory Research based on Grounded Theory

Abstract Open access emerged on a large scale in the late 1990s. Through the review of relevant research about open access at home and abroad, it is found that whether a series of information system research models like TAM (technology acceptance models) can fully explain researchers' behavior under the open access environment is questionable. In order to better understand the logic of academic resource supply behavior of researchers under the OA journal environment, grounded theory was used in this study to obtain the influencing factors model of researchers' academic resource supply behavior on the basis of the interview data. On this basis, the influence of factors such as perceived risk, perceived cost, overview of OA journals, open access concepts, community guidance, performance expectations, and journal preferences on the academic resource supply behavior of researchers in the OA journal environment is discussed.

Key words open access journal; supply of academic resources; grounded theory

通过订阅期刊获取学术资源是最主要的传统学术交流形式之一,但是随着订阅期刊需要支付的费用越来越多,学术机构与图书馆的经济压力也逐年增长,在20世纪90年代的抵制运动浪潮之下,开放存取(Open Access,OA)于20世纪90年代末在国际学术界、出版界、信息传播界和图书情报界大规模地兴起。2001年12月,布达佩斯开放存取倡议组织发布《布达佩斯宣言》(后称《布达佩斯开放存取倡议》),呼吁对所有新研究实行开放存取并推广到所有学科和国家,开放存取的全球运动由此开始。

开放存取主要有开放存取期刊(金色OA)与开放存取知识库(绿色OA)两种实现途径,其中,开放存取期刊作为实现开放存取的金色道路,对传统的订阅制期刊带来了极大的冲击与挑战。2006年,大型开放存取期刊PLoS One问世,同一时期,各家传统出版商也纷纷推出开放存取期刊,或陆续推进传统订阅式期刊向开放存取期刊转型。

然而,在传统付费期刊与开放存取期刊并行的环境下,科研人员在选择向OA期刊投稿时会遇到诸多困扰:首先,OA期刊要求作者缴纳文章处理费(Article Processing Charges,APC),且,热门OA期刊需要支付的APC费用往往高达数千美元;其次,部分OA期刊的影响因子往往没有那些更加传统的标杆级期刊那么高;此外,还有期刊的同行评审制度、发表周期以及高校认可程度等问题。

自从欧盟在2018年9月启动开放存取倡议S计划,要求所有由欧盟及成员国公共财政支持的科研成果从2020年起必须立即全面实行开放存取,至今已有包括中国在内的、来自五大洲37个国家的113个研究机构签署了声明,宣布支持该计划。

开放存取的时代即将到来,从科研人员视角出发研究并讨论OA期刊环境下的学术资源供给状况,有利于更加深入地了解并促进开放存取的发展,也能够帮助科研人员更好地面对新時代背景的冲击与挑战。

1 研究现状

科研人员在学术交流活动中扮演着不可或缺的关键性角色,因此,要讨论开放存取对学术交流模式带来的影响,必须要将目光放在科研人员对开放存取的认知与接受上,赵良英等[1]以综述的方式呈现出关于开放存取接受行为的研究格局与进展。

1.1 科研人员对OA的认知与认同状况

有些学者较为宽泛地研究了科研人员对开放存取运动的认知与认同,如Swan和Brown[2]调查了作者对开放存取的概念、认识与经验,并就其将文章通过OA期刊或OA仓储等开放存取途径出版的经验,咨询并分析了其做出这一选择的理由。类似的,范忆慧[3]、刘建华和黄水清[4]、赵展春和张熙[5]、林志伟等[6]、李麟[7]、Mohammad 等[8]均是以高校或科研机构的科研人员为对象,发放调查问卷并进行描述性统计分析,探讨研究对象对开放存取的态度或认同度。

1.2 科研人员对OA资源的接受与使用状况

出于学术资源实际使用的需要以及通过用户需求更好地指导图书馆调整馆藏与服务的需要,对开放存取资源的接受程度与使用意愿也是常见的研究主题。从需求角度出发,周阳和葛涛[9]、沈坤和黄水清[10]在高校案例中简要分析了用户对开放存取资源及其配套服务的需求与认同;张春明[11]、晁亚男等[12]则探讨了开放存取环境下用户的个性化知识或信息需求。

而从更加具体的使用意愿角度展开研究,贾莉莉[13]基于UTAUT模型建立了读者OA接受模型,以此解释并分析读者对开放存取资源的使用意愿及其影响因素;王中晶和袁勤俭[14]则综合运用D&M信息系统成功模型、技术接受模型与创新扩散理论,更加深入地探究了影响知识库用户使用意愿的因素。此外,OA期刊作为开放存取资源的重要组成部分,也有一部分学者将对其的使用作为研究重点,如Mammo和Ngulube[15]、王应宽[16]、祝琳琳和周莹[17]、金永成和李文潇[18]都针对用户对OA期刊的认可与使用意愿进行了实证研究;Dulle和Minishi-Majanja[19]通过一个实例讨论了UTAUT模型在开放存取采纳情况研究中的可行性;吴金鹏和赵良英[20]也在该理论模型的基础上构建了OA期刊出版与采纳模型,据此探讨有哪些促进或阻碍我国开放存取发展的因素。

1.3 科研人员在OA资源供给行为中的参与状况

在由基金机构提供文章处理费(APC)支持的语境下,Pinfield和Middleton[21]通过APC支付状况了解到近年来通过OA期刊发表量呈现增长趋势,并结合创新扩散理论揭示了这一增长背后的关键推动因素,即作者对开放存取出版方式的接受程度显著提升;Xia[22]应用统计时间序列分析的方法,研究了从20世纪90年代初开始,学者们对OA期刊出版态度的变化;张新鹤和刘晓霞[23]、孔繁军和游苏宁[24]则用问卷调查的实证方式论述了科研人员在参与出版行为时对OA期刊的认知与接受度现状;Migheli和Ramello[25]、Nariani和Femandez[26]从包括满意度在内的多个角度对学者进行了采访调查,了解其对OA期刊的态度与看法,并结合OA期刊出版过程中可能遇到的诸多问题为科研人员个人选择出版渠道提供了建议。

为了更好地理解是哪些因素促使作者选择向OA期刊投稿,Rowlands等[27]梳理了数字环境下作者在选择文章出版渠道时的决定性因素,并就其中涉及开放存取的特殊因素加以说明;袁思本和苏小波[28]从学术交流过程出发,分析了影响科研人员对OA期刊出版认知与态度的六大要素;苏小波[29]则以知识共享的视角,结合社会交换、社会认知与社会资本理论探讨了影响科研人员对OA期刊接受程度的因素;Masrek和Yaakub[30]通过决定期刊声誉的六个因素来构建用以研究学者在OA期刊上发表文章的意向及其水平的模型,更加紧密地将作者行为与期刊质量联系在一起。

此外,在研究科研人员对开放存取的接受程度的基础上,Chang等[31]对OA期刊与非OA期刊作者特征进行了比较,据此更好地理解开放存取带来的期刊差异,并为出版社有针对性地提供用户服务、为作者根据自身情况选择投稿渠道提供了参考。

结合以上研究现状可见,现有研究主要是通过描述性统计分析的方式来分析科研人员对开放存取的认知与接受程度,也有一些研究使用诸如技术接受模型及其衍生模型来探究影响认知与接受程度的具体因素,然而,由于TAM、UTAUT、TTF等关于信息技术接受的理论模型大多偏重于在信息技术或信息系统领域的应用,而开放存取并不能被单纯地归类为某种技术或是系统,因此,对于此类模型是否能够充分且合理地解释科研人员对开放存取的接受状况尚不能武断定论。除此以外,现有研究中往往将开放存取视为一个整体,对其中的绿色OA与金色OA区分不够明确,考虑到这两种开放存取道路存在差异的事实,具有针对性的研究能够更好地为科研人员接受开放存取并选择适合自己的学术成果出版途径提供参考。

1.4 研究述評

从研究方法上看,现有关于科研人员对开放存取接受或参与程度的研究大多采用描述性统计分析的方法,或是在技术接受模型及其衍生模型的基础上构建理论模型并探究影响因素等问题。然而,描述性统计的方法只能对数据显示的表面现象进行解释,却无法对各个因素之间的彼此联系进行分析,OA期刊环境下的科研人员行为是否能被以某一特定信息系统或技术为研究对象的TAM及其衍生理论完美解释也尚存疑问,因此,研究方法的多样性还有待增加,从而更加真实地反映开放存取环境下科研人员行为的真实状况。

基于现有研究在以上方面的不足,为了更加契合开放存取发展的现实状况,本文拟采用探索性的定性研究方法,通过进行用户访谈以获取OA期刊环境下科研人员参与行为的影响因素。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

扎根理论(Grounded Theory)是一种定性研究的方法,其主要宗旨是从经验资料的基础上建立理论。研究者在研究开始之前一般没有理论假设,直接从实际观察入手,从原始资料中归纳出经验概括,然后上升到系统的理论。这是一种从下往上建立实质理论的方法,即在系统性收集资料的基础上寻找反映事物现象本质的核心概念,然后通过这些概念之间的联系建构相关的社会理论。

本研究采用扎根理论的研究方法,首先通过半开放式访谈的形式从受访者处得到原始材料,此后通过三级编码的程序从原始材料中整理出对作者向OA期刊投稿这一行为产生影响的因素,从内容供给的角度考察OA期刊发展过程中的学术资源供给状况。

2.2 数据收集

2.2.1 受访对象控制

科研人员对向OA期刊投稿这一学术资源供给行为的态度与参与意愿可能因为其在科研工作中的身份或地位、专攻的学科领域以及所属的单位而表现出差异,为了保证访谈资料的完备性与丰富度,需要严谨地选取合适的访谈对象,从而使通过扎根理论分析得到的结论更加合理、可信。

根据扎根理论的要求,本研究邀请的访谈对象需要在以下方面進行一定的控制:

(1)学术背景。鉴于参与OA期刊环境下的学术资源供给的行为主体大多集中于高校教师与隶属于其他科研机构(如各类研究所、科学院以及医院系统)的研究员,本研究对受访对象的学术背景有所要求,尽量在以上人群中进行访谈对象的选择。同时,由于在读研究生也是参与期刊投稿的行为主体之一,尽管其对投稿对象的选择有时显得自主性不足,但仍然对本研究涉及的主题有参考价值,因此,在访谈过程中也会少量涉及此类人群,对受访人群起到补充与完善的作用。此外,考虑到学科领域与单位层级对作者投稿行为可能产生的影响,选取访谈对象时也应该尽可能地在这些方面保持个体间的差异性。

(2)对OA期刊的了解。对于完全不了解OA期刊的科研人员而言,哪怕其有过向OA期刊投稿的经历,这种个人选择或判断也可能并非是建立在充分获取信息的基础上的,而是带有一定的随机性或盲目性,故参考价值有限。因此,本研究要求受访对象至少应该对OA期刊有基本的了解,即对其与传统订阅制期刊在收费方式与阅览方式的不同有所认知。

在以上控制条件的指导下,在2020年1-2月期间,研究总共邀请了20名受访者参与访谈,为保证访谈内容具有足够的深度,每次访谈时间大约在30分钟左右,并在取得受访者同意后全程录音。其中,本研究将预留四分之一(5份)的访谈材料,以供编码之后的理论饱和度检验使用。

本次研究的访谈对象以高校教师为主,辅以少量在读研究生以及科研机构研究员;访谈对象所在单位包括了不同等级的高等院校与科研机构;访谈对象所属学科涉及计算机科学、生物、能源材料、化学、管理学、医学、心理学等多个领域。总体而言,本研究在运用扎根理论进行研究时,尽可能地保证了访谈对象的丰富性与代表性,为本文的编码流程提供了足量且可靠的文本材料。

2.2.2 访谈提纲设计

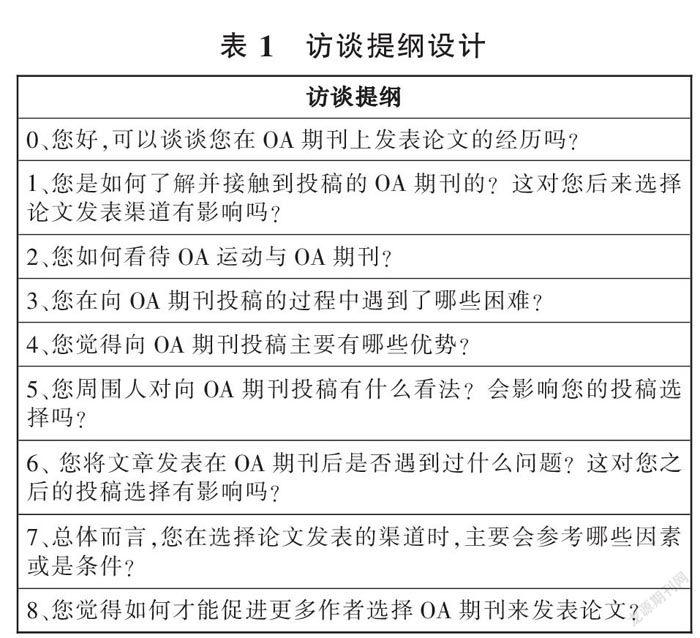

研究采取半开放式访谈的形式从受访者处得到原始材料。在半开放式访谈中,要让访谈对象主动积极地参与沟通,自由表达对访谈主题的看法与思考,与此同时,也需要对访谈结构有一定的控制,以确保访谈主题不会偏倚,并保证访谈内容足够全面。事先拟订提纲有助于在访谈过程中根据受访者的回答情况灵活地进行补充提问(研究访谈提纲设计见表1)。

3 范畴提炼与模型构建

3.1 开放性编码

开放性编码(又称开放式登录,Open Coding)是指前期阶段,研究者以不断比较的方式将所有的资料按照其本身所呈现的状态进行登录的过程。在这一编码阶段,研究者需要保持完全开放的态度,从资料中产生概念,对资料进行逐级登录,通过初步概念化(a+)、概念化(aa+)以至范畴化(A+)的过程重新整理访谈资料,平滑地实现原始访谈资料的范畴化(见表2)。在开放性编码的过程中,本研究总共得到84个概念(aa+)与30个范畴(A+)(见表3)。

3.2 主轴编码

主轴编码(又称关联式登录或轴心登录,Axial Coding)的主要任务是发现和建立概念类属之间的各种联系,以表现资料中各个部分之间的有机关联,这些联系可以是因果关系、语义关系、情境关系、结构关系等。在主轴编码的过程中,本研究总共得到10个主范畴(AA+),并得到其所涉及的范畴及与范畴之间的关系(见表4)。

3.3 选择性编码

选择性编码(也称核心式登录,Selective Coding)是从主范畴中挖掘核心范畴,分析核心范畴与主范畴及其他范畴的联结关系,并以故事线的方式描绘行为现象和脉络条件。

在对主轴编码得到的主范畴进行深入思考与探索的基础上,结合对原始访谈材料的回顾与比较,可以将“科研人员学术资源供给行为的影响因素”确定为核心范畴。围绕该核心范畴,可以将其与主范畴之间的联系以故事线的形式展开如下:(1)科研人员对学术资源供给行为的态度是影响其行为意向的重要因素之一,而行为意向则对实际的学术资源供给行为有着决定性的作用;(2)科研人员的感知成本、感知风险、对OA期刊的总体看法(即OA期刊概况)、开放存取理念与受到的社群引导的效果都会影响其对学术资源供给行为的看法与态度;(3)感知成本与社群引导不仅在宏观层面上影响着科研人员的学术资源供给行为态度,也在其选择并决定投稿对象的过程中起到重要的参考作用,即这二者对其行为意向也有着直接的影响;(4)除了以上对行为意向具有直接影响的因素以外,科研人员的期刊偏好和在OA期刊上发表论文所为其带来的绩效期望都会对科研人员的学术资源供给行为意向产生影响;(5)影响行为态度的诸多因素之间存在相互关系,即感知风险对绩效期望有一定程度的影响。

3.4 理论饱和度检验

在通过三级编码构建出理论框架后,为了保证该框架发展的范畴已经足够充分,研究使用占据访谈总量四分之一的五份预留访谈材料进行文本分析,结果并未发现超出框架范围的重要范畴或概念。因此,可以认为,通过以上编码流程得出的框架已经达到了理论饱和。

3.5 模型构建

根据以上三级编码过程,可以得到关于科研人员以作者身份参与OA期刊学术资源供给行为的逻辑与影响因素,整理后得到影响作者向OA期刊投稿因素的模型(见图1)。

该影响因素模型是选择性编码中得到的“故事线”的具象化展现方式,描绘了10个主范畴之间的相关关系,具体包括:

(1)感知成本(AA1)、感知风险(AA2)、OA期刊概况(AA4)、开放存取理念(AA5)、社群引导(AA7)对科研人员的学术资源供给行为态度(AA9)起影响作用。

(2)科研人员的学术资源供给行为态度对学术资源供给行为意向(AA10)起到主要的影响作用,同时感知成本、社群引导、绩效期望(AA3)、期刊偏好(AA6)也对科研人员的学术资源供给行为意向有一定的影响。

(3)感知風险对绩效期望有一定程度的影响。

(4)科研人员的学术资源供给行为意向决定了其学术资源供给行为(AA8)。

本文将就模型中涉及的相关关系展开进一步的详细讨论,据此分析OA期刊环境下的科研人员学术资源供给行为形成过程及影响因素分析。

4 OA期刊环境下的科研人员学术资源供给行为影响因素分析

4.1 科研人员学术资源供给行为的形成过程

回顾访谈内容可以发现,科研人员向OA期刊投稿这一学术资源供给行为所经历的过程,与以美国学者Fishbein和Ajzen于1975年提出的理性行为理论为代表的一些态度行为关系理论十分相近,都遵循着“态度—意向—行为”这一行动路径。

根据理性行为理论中的部分观点,个体的行为在某种程度上可以通过行为意向进行合理的推断,而决定个体行为意向的因素中,对行为的态度占据了重要的地位。

在研究所讨论的情境中,“学术资源供给行为态度(AA9)”与“学术资源供给行为意向(AA10)”虽然均属于主观性概念,但二者之间有着本质上的区别。学术资源供给行为态度的内涵是“科研人员对‘向OA期刊投稿’这一行为所持有的态度或看法”,即其个人对投稿行为所持的好坏优劣的主观评价(“如果往这些OA期刊投稿,我个人觉得是理所当然的事情,即使需要交纳版面费,那也是值得”)。相对地,学术资源供给行为意向的内涵是“科研人员在选择或决定是否要向OA期刊投稿时形成的行为倾向”,即其个人结合实际需求、环境、偏好等要素,对自身是否要进行此类投稿行为形成的主观判断(“和一个老师商量了一下,咨询他的看法,最后还是决定向这里投稿”)。从行为逻辑与行动路径上看,在一系列外界因素与个人判断的共同作用下,科研人员首先会形成自己对向OA期刊投稿这一学术资源供给行为的看法或态度,这种态度在很大程度上影响着科研人员在投稿时的决定,对OA期刊投稿这一行为具有积极态度的作者往往更有可能做出向OA期刊投稿的决定。

此外,行为态度只是决定行为意向的因素之一,在访谈过程中发现,根据具体情境的不同,即使是对资源供给行为展现出负面态度的作者也存在着向OA期刊投稿的可能性,或是表现出带有积极意味的投稿意向,这说明科研人员的学术资源供给行为态度对其行为意向虽然构成重要且主要的影响,即行为态度与行为意向间存在着较强的相关关系,但不能断言二者之间是绝对的因果关系。因此,必须要考虑还存在态度以外的因素对意向产生着影响,这将在本文中展开讨论。

相比之下,行为意向对行为的决定性作用在访谈资料中则很难看到直接的体现:在描述已发生的行为,即科研人员身为作者的投稿经历时,受访者往往会在阐述诸多影响其做出是否要向某一OA期刊投稿的决定的因素之后,紧接着叙述其是否最终向其投稿这一行为本身,而忽略了做出决定这一意向形成过程;而在描述未来的投稿可能性时,由于行为本身尚未发生,其表述便会终止于自己未来有没有可能、或者会不会向OA期刊投稿,使行动路径停留在行为意向阶段。因此,只有结合两种不同时态下作者向OA期刊投稿的行为逻辑进行综合考量,通过对访谈资料的一再比较与发展,最终才能在本研究语境下得出科研人员的学术资源供给行为确实取决于学术资源供给行为意向的结论。

综上所述,在开放存取环境下,以向OA期刊投稿为主要呈现形式的科研人员学术资源供给行为的形成过程符合“学术资源供给态度—学术资源供给意向—学术资源供给行为”这一路径,这与理性行为理论、计划行为理论等态度行为关系理论的基本框架有相近之处。

4.2 感知成本对学术资源供给行为态度与意向的影响

感知成本主要表现为费用成本、时间成本与努力成本,一方面在作者对向OA期刊投稿这一行为的看法形成过程中发挥作用,在访谈过程中可以发现,作者对向OA期刊投稿这一行为的负面印象常常是由对投稿成本的感知水平较高引起的;另一方面,感知成本也在作者决定是否要向OA期刊投稿的过程中对其行为意向产生影响,是其决定投稿对象时的重要参考因素。因此,感知成本对科研人员的学术资源供给行为态度与意向均有负面的影响作用。

由作者支付文章处理费用(Article Processing Charges,APC)是OA期刊与传统订阅制期刊在投稿层面最明显、最主要的区别。从客观角度出发,需要作者承担的费用成本主要由期刊收费标准与科研资助机构给予的经费支持或报销共同构成,后者对前者具有冲抵作用。当APC费用的来源完全是科研机构时,作者几乎不会特别在意期刊的收费高低(“费用不是问题,这个是国际惯例,科研经费都包含一部分论文发表费用”“看到这些钱导师都给予报销,也就认可了”);而当费用来源有一部分乃至全部落在作者个人身上时,期刊的收费标准往往具有更加重要的参考意义。从主观角度出发,作者对在OA期刊上发表论文所支付的费用是否值得的评估(“不能只看我们支付了多少APC,还应该评估我们这些APC做出了多少贡献,多少人受益于我们这么多文章的开放存取”)以及对于其他论文发表途径所需费用成本的比较,都会对其成本感知产生影响。其中,与其他途径的比较主要体现为OA期刊收费与参加国际会议的开销之间的对比(“为什么我们可以花这么多钱去参加会议,就不愿意花其四分之一的费用发表开源期刊论文呢”),以及在国内非OA期刊也要向作者收取版面费的前提下,OA期刊与传统期刊收费标准之间的对比(“我们在国内发文章,不管SCI,还是CSCD,都要支付版面费,但文章仍然不是开放存取”)。国际学术会议与传统期刊作为OA期刊的竞争对手与替代产品,其开销或收费标准是作者形成对OA期刊所需费用成本的感知与判断时十分重要的比对与参考对象。

作者对时间成本的感知主要取决于对OA期刊的评审效率与发表速度的认知与判断。在访谈过程中,有些受访者明确提及了其所接触的OA期刊在评审与发表效率方面的优势(“与传统期刊比,它非常快”),认为OA期刊相较于传统期刊更短的审稿周期能够卓有成效地降低其在发表论文时所消耗的时间。诚然,大量采用预印本模式或电子刊模式来发表论文的OA期刊的确在理论上具有时间优势,但也有一部分受访者称,并未体会到OA期刊与传统期刊在收稿、审稿与发表流程上有什么区别(“投稿还有发表过程感觉都差不太多”),二者在时间成本上没有显著差异。这说明,在本研究的语境下,对时间成本的感知是因人而异的。

学术论文是科研人员努力的结晶,完成一篇高水平的学术论文需要付出大量的精力与努力,这正构成了作者的努力成本。在学术期刊上发表论文并不是一蹴而就的过程,无论对于传统期刊还是OA期刊都是如此,作者在评审过程中几乎不可避免地面临着根据审稿意见修改论文的要求(“投过去以后,经历了一审大修,二审小修,最后接收”),这对于作者对努力成本的感知具有增量效应。此外,某些受访者提出,中国作者在国际期刊发文时偶尔会面临着遭遇评审打压的可能(“至于国外评审者会打压中国学者的新观点,这种情况是存在的”),这无疑会导致评审过程中的感知成本有相应的增加。结合投稿流程而言,作者对OA期刊录用率或投稿成功率的主观判断(“有好几个朋友投这个期刊,多数都中了”“大家都觉得这个期刊好中”),以及其对在OA期刊上发表论文的难易程度的判断,正是其投稿过程中需要付出的努力成本的影射(“但是对文章创新或者文章质量的要求确实是低一些”),这与其撰写论文时付出的事前努力成本共同构成了作者对努力成本的总体感知。

4.3 社群引导对学术资源供给行为态度与意向的影响

社群引导指的是科研人员所处的学术环境对向OA期刊投稿这一学术资源供给行为的支持与鼓励态度,作者对环境中的支持与鼓励态度的感知程度越强、重视程度越高,社群引导的效果就越好,也就越容易使作者形成积极的资源供给行为意向。因此,社群引导对于学术资源供给行为意向的影响是正向的。

此外,有效的社群引导也能在潜移默化中促进科研人员形成积极的学术资源供给行为态度。同时,在访谈过程中也有受访者表示,其最初是由于收到期刊约稿或机构推荐而向OA期刊投稿(“有学者组织了一个专刊,找我们课题组约稿,恰巧有一篇文章主题符合,就投过去了”),此后才对OA期刊这一有别与传统期刊的出版形式进行了深入了解并产生兴趣。在这样的场合下,社群引导实际上是通过积极推动作者接触并了解OA期刊这一存在的方式,影响其对向OA期刊投稿这一行为的看法与态度。总体而言,社群引导对于学术资源供给行为态度的影响也是正向的。

科研人员受到的社群引导主要体现在同行推荐、机构支持、学校鼓励与期刊约稿这四个方面。同行推荐代表着一种人际间的影响乃至引导作用,回顾访谈资料可以发现,同学、前辈和导师的推荐会促使某些作者将论文投稿至其推荐的期刊(“之所以我会选择这个期刊,是源于周边朋友的投稿经历”“我讀博士的研究室,好像投这个期刊的人越来越多”),这种现象在投稿经验较为缺乏的研究生中相对较为常见。但这并不意味着同行推荐对学术水平较高、投稿经验较丰富的作者就是无效的,推荐行为的背后往往是对期刊水平的认可与赞赏,尤其是对于学术界口碑差异较大的OA期刊而言,同行推荐在作者做出投稿决定的过程中仍然是具有参考价值与意义的。

机构支持和学校鼓励两个因素具有一定的相似性,指的是科研资助机构与作者所隶属的学校或单位对于其旗下作者以OA期刊为对象的投稿行为的宣传与倡导,甚至是一些具体的鼓励政策或措施,这些都代表着它们对这种学术资源供给行为的支持。对于以机构为依托进行科学研究的科研工作者,这种官方性质的支持与鼓励对其投稿行为具有较为明显的引导作用,并在长期内渐渐产生一种潜移默化的方向性影响。

期刊约稿是作者发表论文时会遇到的常见情境,这种邀请象征着期刊主办方对科研人员水平的认可,在传统期刊的环境下,这有时会在作者的投稿对象选择中体现出较强的导向性作用。在OA期刊的语境下,同样存在着此类约稿行为,如有一位受访者正是由于收到主编的约稿,才最终决定将论文发表在这一新创立的OA期刊上(“当时他们新办的这个期刊,来找我约稿,我就同意了”)。可见,来自OA期刊主办方的主动约稿也会对作者的决定有所影响,但是由于OA期刊还面临着由作者本人支付费用以及是否能够得到广泛认可的问题,期刊约稿对作者决定的引导作用会受到一些额外因素的干扰,约稿效果可能会与传统期刊环境有所差别。

4.4 感知风险对学术资源供给行为态度的影响

感知风险主要通过作者所感受到的认可风险、版权风险与选择风险得以呈现,对科研人员对学术资源供给行为的态度有着负面影响,感知风险越高,作者对向OA期刊的态度可能就越消极。

其中,认可风险指的是作者在OA期刊上发表论文之后,这一学术成果不被同行或科研资助机构认可的风险。由于OA期刊正处于发展阶段,在学术界中尚未取得较为统一的口碑,即科研人员对OA期刊的看法和评价可能会由于个人经历、理念等因素的限制而具有较大的差别。接受新事物总是需要时间的,除了学术界同行,作者所隶属的科研机构是否会承认其在OA期刊上发表的科研成果也存在变数,这二者都会给作者带来疑虑与担忧(“关键还是担心会不会同行学术界不认可”),从而导致其感知风险增加。

版权风险主要强调的是作者对自己通过OA期刊发表的论文被抄袭、剽窃或侵权的可能性的感知。尽管OA期刊将版权交还给作者,并通过各类可供作者选择的版权许可协议来保护作者的版权、并为其提供了灵活的使用许可模式,但OA期刊中流行的网络出版或电子出版方式带来的极低的论文获取门槛,仍然会让部分科研人员对自己发表在OA期刊上的论文被剽窃或抄袭表示担忧(“我们也担心开源期刊会不会让抄袭的门槛降低”)。不过,就本研究所接触到的受访者在OA期刊版权方面的看法与态度而言,这种情况总体上是占少数比例的,并且极有可能是由于作者对OA期刊实行的版权政策缺乏清晰、详尽且深入的了解所导致。尽管如此,由于确实有受访者表达了此方面的担忧,故不能轻易将版权风险从感知风险的组成部分中移除。

选择风险对于鉴别能力不强的作者而言,可能会构成较大的威胁。由于OA期刊市场中存在一种单纯以逐利为目的、依靠极低的发表门槛与正规OA期刊竞争并大肆敛财的掠夺性期刊,当作者的鉴别能力不足时,有可能无法将其与正规刊物区分开来(“对于一个期刊好与坏,是否过水,还是要认真鉴别,有些人就会不小心掉进陷阱”),从而导致论文最终被发表在不被承认的低质量期刊上,使自己的劳动成果无法得到相应的回报。这种在选择投稿对象时面临的困难与威胁,无疑会导致作者的感知风险显著增加。

4.5 OA期刊概况对学术资源供给行为态度的影响

OA期刊概况指的是作者对OA期刊整体发展情况的了解与看法,以及对OA期刊总体水平的判断,这些对于作者的学术资源供给行为态度有着直接的影响。从方向性上说,对OA期刊概况的积极看法与判断有利于作者对学术资源供给行为的态度朝积极的方向发展。

作者对OA期刊总体状况的认知主要通过期刊信息与期刊市场状况两个方面体现出来。其中,期刊信息主要指的是OA期刊的出版流程、运营模式、推广渠道与盈利方式,这些信息能够帮助作者理解OA期刊与传统订阅制期刊之间的差别与其自身具有的优势和潜力,在充分、深入且成熟地理解OA期刊本质与流程的基础上,作者自然会形成对这一客观存在的主观见解。

期刊市场状况则从另一个角度为作者提供了关于OA期刊发展的信息,良好的期刊市场秩序是健康的期刊市场环境的保证,一个健康发展的正规期刊市场才能为科研人员根据自身的科研需求自由选择投稿对象提供保障,在这样的环境中,作者才更容易形成积极且正面的总体印象。单纯以逐利为目的的掠夺性期刊是扰乱期刊市场秩序的一个重要因素,其依靠低门槛从意欲迅速发表论文的作者那里敛财,与正规OA期刊形成不健康的竞争态势,从而导致期刊市场的竞争环境被破坏(“现在出现了很多不负责任的OA期刊,感觉他们以追逐利润为目的,把这个市场搅乱了”)。当作者凭借自己的知识判断掠夺性期刊在OA期刊市场中大量存在时,这种看法会对其态度造成消极、负面的影响(“我支持开源期刊发展,但是,绝对不支持掠夺式期刊发展”)。市场监管机制的重要性因此而得到体现, OA期刊市场中的监管主要是通过市场的自我调节与舆论压力的干预来实现的,合理的监管机制应该能够行之有效地扼制掠夺性期刊发展,而作者对于OA期刊市场监管机制的正面评价在抵消掠夺性期刊带来的负面影响、塑造积极的OA期刊总体印象上是有利的。

此外,对于曾经有过在OA期刊发表论文或是向OA期刊投稿经历的作者,这些过往经历也在其对OA期刊概况的评价的形成过程中起到重要作用。

4.6 开放存取理念对学术资源供给行为态度的影响

积极的开放存取理念对作者的学术资源供给行为态度有正面影响。开放存取理念的形成是建立在作者自身的科研理念与对开放存取的认知之上的,并且理念的形成与作者所处的学术环境也有着密切关系。

具体而言,作者对开放存取的优势、價值与发展潜力的充分认知与深入理解有助于其对开放存取这一概念形成一种认同感(“从理论上感受到开放存取是学术出版和传播的全新理念和模式”),开放存取的内涵和促进学术交流与共享的科研理念在导向与目标上都有一定程度的共通之处。因此,作者对开放存取的认同与其科研理念之间相互碰撞,在其所处的现实学术环境的干预与影响下,最终导致其开放存取理念的诞生。开放存取势不可挡的发展趋势使许多受访者都感受到了OA期刊的发展潜力与可期的未来(“至于OA期刊的将来,一定是光明的,有前途的”)。而这种开放存取理念,会让作者向OA期刊投稿这一学术资源供给行为的态度产生重要影响(“让我对开源期刊态度改变的就是对开源期刊理念的一种认同”)。

4.7 期刊偏好对学术资源供给行为意向的影响

期刊偏好,指的是身为作者的科研人员在选择投稿对象时在质量、品牌、学科主题等要素上表现出的选择偏向或偏好,主要表现在作者对目标期刊的质量评价、品牌评价与匹配度评价三个方面。作者的期刊偏好越强烈,说明其对期刊水平的要求越高,在OA期刊水平良莠不齐、总体水平偏低的现状下,可能对作者在投稿时的选择倾向更加偏向与传统期刊,对向OA期刊投稿的行为意向有着负面的影响。因此,期刊偏好对OA期刊环境下的学术资源供给行为意向的影响是负向的。

质量评价指的是对期刊自身质量的判断,作者在对期刊质量做出评价时,会参考包括编委水平、期刊被权威数据库收录的情况、影响因子、过去在期刊上发表论文的作者信息、发文总量、刊载论文被引用的水平等多种客观因素,并在此基础上得出自己关于期刊质量或水平的主观判断(“如果期刊不是核心期刊,没有被SCI、EI等主流检索系统收录,一般是不会被认可的,因而作者也不会投稿”)。论文质量与期刊质量的匹配是期刊健康合理发展的要求,由于期刊质量在某种意义上正是论文质量的影射或代表,作者选择将论文发表在什么水平的期刊上在实际上也决定了学术界对其论文质量的看法。因此,无论在传统期刊环境下还是在OA期刊环境下,对目标期刊的质量评价是投稿行为的必经之路。对于某些创刊不久的新OA期刊,由于许多科研人员对它的了解可能都不够深入、透彻,将其作为投稿对象备选之一时,作者更应该细致全面地考察其各方面的质量水平,为自己的决定提供可靠的参考。尤其是在OA期刊需要由作者承担出版费用的前提下,对期刊的质量评价就更能显示出其重要意义。

品牌评价是作者综合考虑期刊声誉、学术影响力以及包括期刊本身及其幕后出版商的品牌口碑或效应而得出的评价。在声誉较好的期刊上发表高水平的学术论文可以说是每一个科研工作者的追求,从访谈资料中可以发现,在选择投稿对象时,作者会将期刊声誉放在评判标准的前列(“发文章主要还是要看期刊的声誉怎么样”),如果某一OA期刊具有在学科领域内独树一帜的良好声誉,即便其要收取较高的APC费用,作者往往也会最终选择向这样的OA期刊投稿。在此基础上,出版商品牌也为作者判断期刊是否值得信赖、甚至是否值得投稿提供了参考,世界知名出版商旗下的期刊相较于小型出版商更容易得到作者的积极评价与青睐,这正是品牌效应的力量。

匹配度评价在投稿行为中占据不可替代的地位,这一结论无论在传统期刊还是OA期刊环境下都是适用的。检查并确认作为投稿对象的期刊是否与投稿论文在学科主题上具有较高的一致性是发表论文的必要环节(“以我的经验,在投稿的时候,首先需要考虑的依然是我的研究内容与期刊的主题之间的对应性”),除此以外,在投稿前客观地评估论文与目标期刊的质量水平是否匹配也有助于实现更高效率的投稿。诚然,有些作者为了追求在更高级别的期刊上发表论文,会尝试着将水平有限的论文向其投稿,但考虑到高水平期刊一般都有着与此匹配的编委与评审水平,这种挑战往往成为不必要的时间浪费。总体而言,对于期刊的匹配度评价在投稿过程中具有基础性作用,其重要性不可忽视。

4.8 绩效期望对学术资源供给行为意向的影响

绩效期望主要体现在以学术效应、科研业绩与直接利益等方面,对作者的学术资源供给行为意向有正向影响。

科研人员发表学术论文的主要目的一般是两方面的,一是为了在学术界中、学术同行之间交流分享自己的学术思想与成果,并提升其个人的学术影响力;二是完成其所隶属的学校或单位在以发文量为代表的业绩要求。作者发表论文的这两种目的分别对应着绩效期望中的学术效应与科研业绩。

此外,某些学校或单位对于发表高水平学术论文的科研人员可能会给予一定的奖励(“有些普通学校为了拼SCI数量,发表论文奖励的力度还是很大的”),这虽然不足以成为作者撰写并发表论文的动机,但这作为一种实际收益,对于作者而言却构成了投稿行为可能带来的直接收益之一。根据访谈资料还可以发现,某些OA期刊所具有的审核周期短、发表速度快的特点能够有效地刺激带有某种特殊目的的作者向其投稿,尤其是对于急需发表论文以满足毕业条件的学生,这种短期利益会具有较大的吸引力(“为了早日毕业,由于OA期刊评审周期相对较短,所以,一定有人会选择到OA期刊上发表论文”“那些缺少一篇论文不能博士毕业或者评职称的人,由于論文快速发表,短期内一定是受益的”),由于在OA期刊上快速发表论文为此类作者带来的收益是立竿见影、直接可感的,因此,这种短期利益也被认为是直接利益的一种,构成作者绩效期望的一部分,并对其行为意向有所影响。

4.9 感知风险对绩效期望的影响

对学术资源供给行为态度或意向产生影响的诸多因素之间也并非是完全相互独立的,回顾编码过程并着重审视用于发展主范畴的各个范畴的性质可以发现,某些范畴之间存在一定程度的内在关联或是相关关系,据此追溯原始访谈材料并进行慎重的比较与思考,最终得出以上影响因素内部存在的联系,即感知风险对绩效期望存在着影响。

具体而言,认知风险作为感知风险的主要表现形式,较为明显且直接地对作者的绩效期望产生着影响,这种影响的内在逻辑在于,包括个人学术影响力、科研业绩等在内的作者绩效往往建立于其同行及其所在科研单位对其学术成果的认可与评价,被认可的概率越大、得到的评价越高,作者从中得到的收益也越大。论文是科研人员学术成果的重要呈现形式之一,若作者对向OA期刊投稿一事能够感知到较高水平的风险,尤其是感知到较高水平的认可风险,即作者认为自己发表在OA期刊上的论文有较大的可能性不被同行、单位乃至学术界认可,那么他对向OA期刊投稿这种学术资源供给行为能够带来的绩效的期望自然会随之降低(“我们周围很多同行都看不上发在开源期刊的文章,所以说往这种刊投稿有什么好处,好像也没有什么”)。

与认可风险的直接影响相比,选择风险给绩效期望带来的影响则通过一种间接的方式体现出来。正如本文之前所说,作者对选择风险的感知主要体现在由于鉴别能力不足而导致投稿对象选择错误的可能性增加上,将论文发表在以掠夺性期刊为代表的低质量OA期刊上带来的直接后果就是难以得到同行的认可,由此引起认可风险增加,进而影响到作者的绩效期望。然而,回顾访谈资料可以发现,尽管理论上存在这样的影响路径,但大部分受访者都对自己选择期刊的能力表现出信心。并且,对于少数看中了部分OA期刊低门槛、易录用的特点而借此谋求短期利益的作者而言,其选择的期刊是不是掠夺性期刊、发表的论文是不是能得到较为广泛的学术认可的重要性就显得是其次的,即使存在选择风险,对其绩效期望也几乎没有什么负面影响。因此,总体而言,选择风险对绩效期望的影响是间接且不明显的。

5 结语

通过对国内外开放存取相关研究成果的回顾和总结,本文发现,以技术接受模型为代表的一系列信息系统研究模型是否能够真实且充分地解释科研人员在开放存取环境下的行为及其影响因素尚存疑问。因此,本文选取金色开放存取的代表——OA期刊为切入点,从科研人员视角出发研究讨论了OA期刊环境下的学术资源供给状况。

本文利用扎根理论,在深度访谈的基础上对学术论文作者向OA期刊投稿的意愿与意向进行了研究,构建了科研人员学术资源供给行为的影响因素模型,从科研人员的作者身份出发,分析了其在OA期刊环境下的学术资源供给中扮演的内容供给者角色,并重点研究了成本、风险、OA期刊概况、OA理念等因素对作者的行为态度或意向的影响。然而,由于以上结论是基于探索性研究得出,其普适性还有待于通过进一步的验证性研究来加以检验与说明,这正是本文的局限性所在。

本文的主要贡献在于,通过对OA期刊有着较为深入的了解或是有过在OA期刊上发表论文经历的科研人员为对象开展探索性研究,较为真实地还原了影响作者行为态度与意向的现实因素,有助于更好地理解科研人员在OA期刊环境下的学术资源供给行为逻辑,并为后续的验证性研究奠定了基础。

参考文献:

[1] 赵良英,郝庆合,李沂濛.开放存取接受行为研究进展[J].图书情报知识,2014(4):122-128.

[2] Swan A,Brown S.Authors and open access publishing[J].Learned Publishing,2004,17(3):219-224.

[3] 范忆慧.广东部分高校科研人员对开放获取认同度的调查分析[J].河南图书馆学刊,2015(5):31-34.

[4] 刘建华,黄水清.国内用户对开放获取的认同度研究——以高校调查分析为例[J].中国图书馆学报,2007,33(2):103-107.

[5] 赵展春,张熙.开放获取资源的国内用户认同度调查与分析——以北京高校为例[J].现代情报,2009,29(2):119-122.

[6] 林志伟,张荷亮,王海军.内蒙古地区高校用户对开放获取的认同度研究[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2017,30(1):156-158.

[7] 李麟.我国科研人员对科技信息开放获取的态度——以中国科学院科研人员为例[J].图书情报工作,2006,50(7):34-38.

[8] Mohammad,Nazim,Sana,et al.Acceptance and adoption of open access publishing by researchers in India[J].Global Knowledge,Memory and Communication,2019,68(1):148-158.

[9] 周阳,葛涛.开放存取环境下图书馆信息服务研究——基于对江苏省15所高校的调查[J].图书情报导刊,2015(16):1-4.

[10] 沈坤,黄水清.现阶段国内用户对OA资源认同度的调查与分析——以南京高校为例[J].情报理论与实践,2008,31(2):241-245,255.

[11] 张春明.基于开放存取的个性化信息需求研究[J].图书馆工作与研究,2010(4):58-60.

[12] 晁亚男,毕强,滕广青.高校学生用户开放存取知识需求分析[J].中国图书馆学报,2013(1):65-72.

[13] 贾莉莉.基于UTAUT的读者使用开放存取信息资源影响因素研究[J].图书馆工作与研究,2015(6):110-114.

[14] 王中晶,袁勤俭.开放存取知识库用户使用意愿的影响因素研究[J].情报科学,2016,34(8):12-18.

[15] Mammo Y,Ngulube P.Academics' use and attitude towards open access in selected higher learning institutions of Ethiopia[J].Information Development,2013,31(1):13-26.

[16] 王应宽.中国科技界对开放存取期刊认知度与认可度调查分析[J].中国科技期刊研究,2008,19(5):753-762.

[17] 祝琳琳,周莹.开放获取期刊用户使用意愿分析[J].图书馆学研究,2016(2):57-63.

[18] 金永成,李文潇.我国大学教师对开放获取期刊的态度实证[J].图书馆学刊,2016(12):121-124,129.

[19] Frankwell W,Dulle M K,Minishi-Majanja.The suitability of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT) model in open access adoption studies[J].Information development,2011,27(1):32-45.

[20] 吴金鹏,赵良英.影响学术出版及科研机构实现开放存取(OA)的因素及模型研究[J].图书馆学研究,2012(13):59-64.

[21] Pinfield S,Middleton C.Researchers Adoption of an Institutional Central Fund for Open-Access Article-Processing Charges:A Case Study Using Innovation Diffusion Theory[J].Sage Open,2016,6(1):1-18.

[22] Xia J.A Longitudinal Study of Scholars Attitudes and Behaviors Toward Open-Access Journal Publishing[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2010,61(3):615-624.

[23] 张新鹤,刘晓霞.我国科研人员参与学术信息资源开放获取的调查研究[J].图书情报工作,2014(20):45-54.

[24] 孔繁军,游苏宁.关于开放存取出版模式的问卷调查[J].中国科技期刊研究,2005,16(5):648-649.

[25] Migheli M,Ramello G B.OPEN ACCESS JOURNALS AND ACADEMICS’BEHAVIOR[J].Economic Inquiry,2014,52(4):1250-1266.

[26] Nariani R,Fernandez L.Open Access Publishing:What Authors Want[J].College & Research Libraries,2012,73(2):182-195.

[27] Rowlands I,Nicholas D,Huntington P.Scholarly communication in the digital environment: what do authors want?[J].Learned Publishing,2004,17(4):261-273.

[28] 袁思本,苏小波.学术交流视阈下影响科研人员接受开放存取期刊出版的因素分析[J].图书与情报,2014(5):118-124.

[29] 苏小波.科研人员接受开放获取期刊出版的影响因素分析——以知识共享为视角[J].图书馆,2014(5):23-27,30.

[30] Masrek M N,Yaakub M S.Intention to Publish in Open Access Journal:The Case of Multimedia University Malaysia[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2015,174:3420-3427.

[31] Chang Y W.Comparative study of characteristics of authors between open access and non-open access journals in library and information science[J].Library & Information Science Research,2017,39(1):8-15.

作者簡介:费欣意,女,南京大学学科建设与发展规划办公室职员;袁勤俭,男,南京大学信息管理学院教授,博士生导师。