采用对比剂团注追踪技术进行头颅CTA 时的监测扫描启动时间研究

杨尚文,苑 乐,朱小倩,张 程,张 颖,靳 晶,张庆雷*,张 鑫

(1.南京大学医学院附属鼓楼医院医学影像科,南京 210008;2.宁津县中医院放射科,山东 宁津 253400)

0 引言

随着多排螺旋CT 的发展,头颅CT 血管成像(CT angiography,CTA)已成为脑血管疾病最常用的影像检查方法之一,其具有较高的诊断敏感度和特异度[1-2]。头颅CTA 常用的成像技术包括小剂量对比剂团注测试技术和对比剂团注追踪技术。在使用对比剂团注追踪技术进行头颅CTA 检查时,启动监测扫描的时间能影响患者的辐射剂量和图像质量[3],甚至影响患者对比剂注射安全性[4]。目前,关于监测扫描启动时间设置的报道较少,在《头颈部CT 血管成像扫描方案与注射方案专家共识》[5]中也未明确提及。因此,本研究利用对比剂团注追踪技术进行头颅CTA 检查,对监测扫描的相关参数进行分析,以期找到监测扫描的最佳启动时间,在保证图像质量的前提下,减少监测扫描的辐射剂量,同时在对比剂注射初期让护士有更长的安全时间进行观察,降低对比剂外渗的风险。

1 资料和方法

1.1 一般资料

前瞻性选取2019年9 月至2020年5 月期间来我院行头颅CTA 检查的患者400 例,按照预约时间先后顺序,前200 例为A 组,后200 例为B 组。A 组:男126 例、女74 例,年龄22~88 岁,平均年龄61.5岁,平均身体质量指数(body mass index,BMI)为(22.9±2.8)kg/m2;B 组:男119 例、女81 例,年龄28~86 岁,平均年龄62.3 岁,平均BMI 为(23.1±2.7)kg/m2。2 组患者的一般资料无统计学差异(P 均>0.05)。

纳入标准:(1)临床因脑血管疾病须行头颅CTA检查的患者;(2)右侧上肢静脉穿刺条件能达到对比剂注射速率要求的患者;(3)无碘对比剂使用禁忌证的患者。排除标准:(1)体质量大于85 kg 或BMI≥30.0 kg/m2的患者;(2)有明显心功能不全的患者。本研究已通过医院伦理委员会批准,所有患者均签署CT 增强扫描知情同意书。

1.2 方法

本研究主要分为2 个阶段。第一阶段为探索性研究,通过对A 组患者监测扫描结果和图像质量进行分析,确定B 组患者监测扫描的启动时间;第二阶段为验证性研究,按照B 组确定的监测启动时间进行扫描,比较2 组患者监测扫描的辐射剂量和图像质量,验证B 组监测启动时间的可行性。

使用联影64 排CT UCT780 进行头颅CTA 检查,采用德国欧力奇高压注射器以4.5 mL/s 速率注射对比剂(碘海醇350 mgI/mL)50 mL,对比剂注射结束后以4.0 mL/s 速率注射生理盐水30 mL。患者仰卧位,头先进,双手自然放于身体两侧,固定头部,扫描范围从颅底至颅顶层面。扫描参数:管电压120 kV,自动管电流调制扫描,管电流平均值为200 mAs,螺距1.015∶1,机架旋转时间0.5 s/r,图像重建滤过算法为软组织标准滤过算法,层厚0.9 mm,层间距0.45 mm,矩阵512×512。

选择第4/5 颈椎间隙水平作为监测层面,监测感兴趣区放置于颈总动脉或颈内动脉内,大小为监测血管横断面直径的1/3 左右。A 组在对比剂注射后8 s 开始启动监测扫描,每秒监测扫描一次,触发阈值为150 HU,触发后延迟4 s 开始扫描。

1.3 图像质量客观评价及监测扫描指标

选择颅底层面,测量双侧颈内动脉CT 值,二者平均值记为颈动脉CT 值,以此作为该患者图像质量的客观评价指标[6]。记录患者的触发时间、触发时的CT 值、监测扫描的曝光次数和辐射剂量,其中辐射剂量用剂量长度乘积(dose length product,DLP)表示。

1.4 图像质量主观评价

在联影UIHWS 工作站上,分别对2 组图像进行头颅血管三维成像。由2 名从事放射诊断工作5 a 以上的医师共同对2 组图像按照5 分法进行主观评价,内容包括:动脉血管分支显示情况、血管和周围结构的对比度、管壁锐利程度等。评分标准[7]:5 分,颅内动脉血管内对比剂充盈良好,与周围结构对比良好,可清晰显示三级或以上分支血管,管壁光滑锐利,完全满足诊断要求;4 分,颅内动脉血管内对比剂充盈良好,与周围结构对比良好,可显示三级分支血管,远端分支血管显示欠清,管壁轻微模糊,满足诊断要求;3 分,可显示二级动脉分支,三级及以上分支血管显示不清,与周围结构对比欠佳,管壁轻微模糊,基本满足诊断要求;2 分,二级动脉分支显示不清,三级及以上分支血管内对比剂充盈差或连续性中断,管壁模糊,与周围结构对比较差,诊断受限;1 分,二级动脉及以上分支血管内对比剂充盈差或连续性中断,管壁模糊,与周围结构对比差,无法诊断。2 人评分不一致时取平均值,评分≥3 分为满足临床诊断要求。

1.5 B 组患者检查方法、图像分析和质量评价

通过对A 组患者监测扫描结果和图像质量进行分析,确定B 组监测扫描启动时间为12 s,其余的扫描参数、对比剂注射参数、数据测量和图像质量评价方法与A 组完全一致。

1.6 统计学分析

应用SPSS 20.0 软件进行统计学分析。2 组间图像质量主观评分的比较采用Kruskal-Wallis 检验;2名医师图像质量评分的一致性采用Kappa 检验,Kappa 值<0.4 为一致性差,0.4≤Kappa 值<0.75 为一致性良好,Kappa 值≥0.75 为一致性非常好。2 组间监测扫描结果和颈总动脉CT 值均以±s 表示,采用方差分析(analysis of variance,ANOVA)比较组间差异,触发时间分布比较采用秩和检验。P<0.05 认为差异具有统计学意义。

2 结果

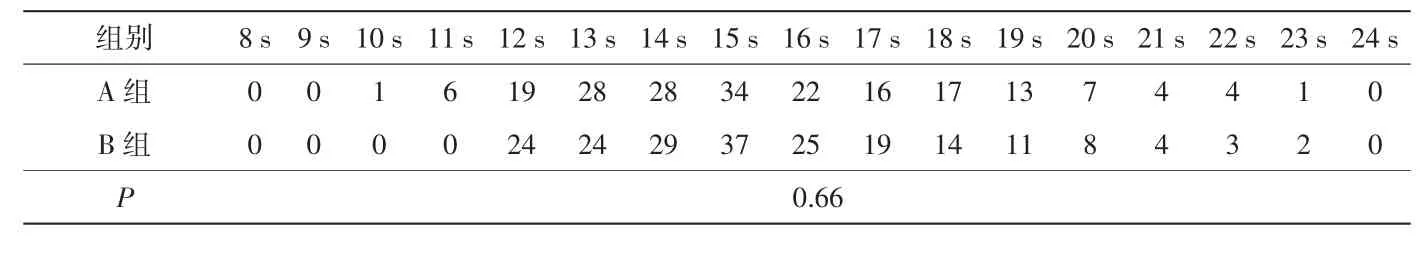

2 名医师的图像质量评分的一致性良好,Kappa=0.65。A、B 2 组患者达到阈值的触发时间范围均为10~23 s,且触发时间为15 s 的病例均最多(34 例vs 37例),其中A 组有7 例患者触发时间<12 s,占A 组病例数的3.5%。详见表1。

表1 2 组患者触发时间分布比较单位:例

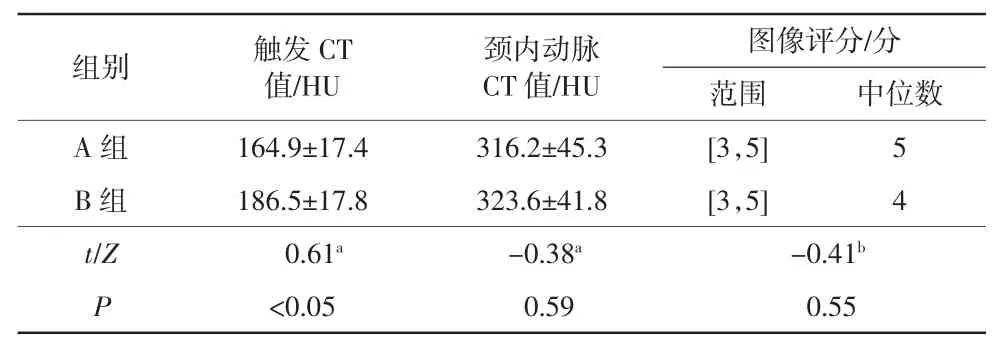

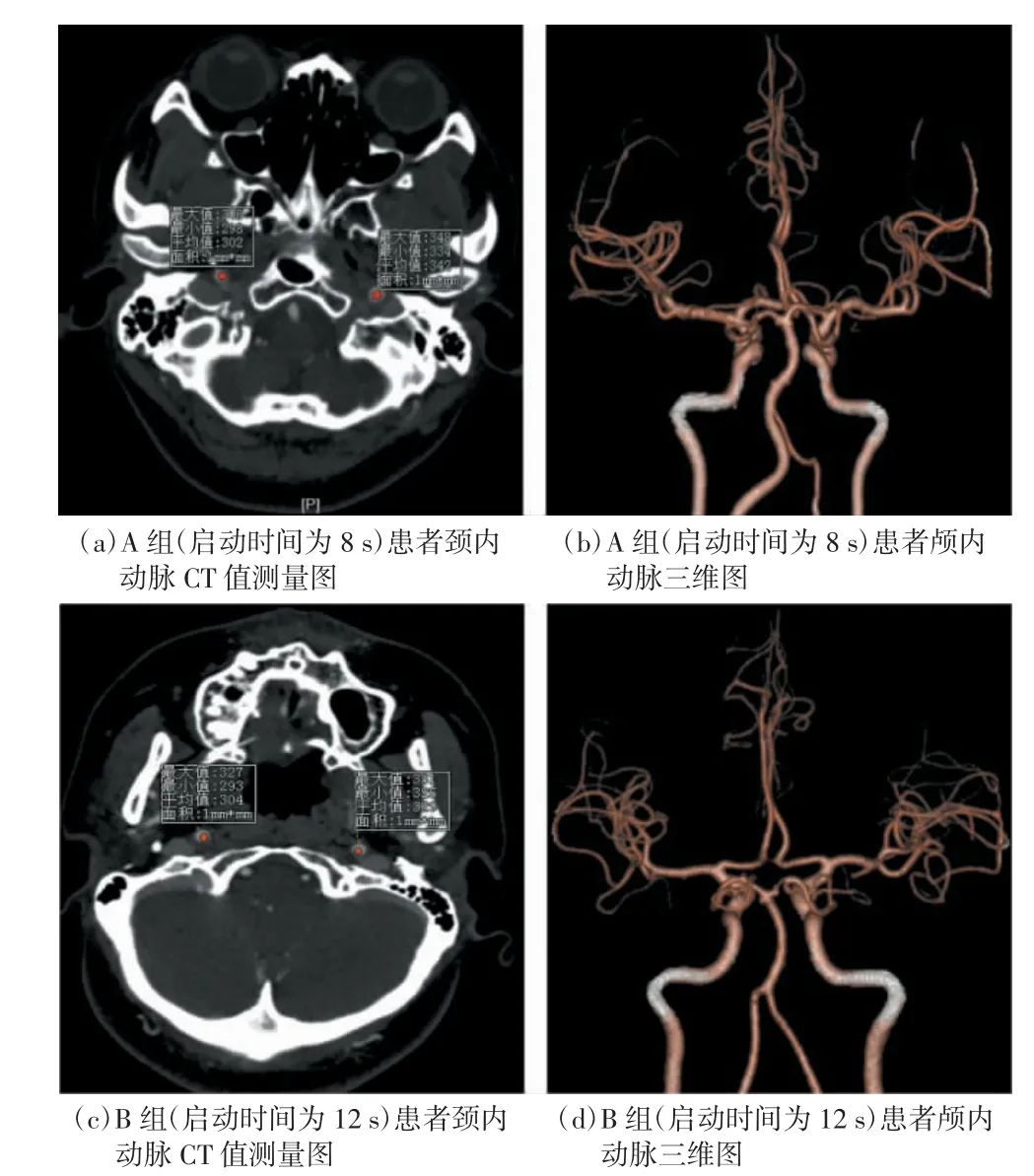

A、B 2 组患者的图像质量均满足诊断要求(如图1 所示),图像评分无统计学差异(P>0.05);监测扫描的触发时间、触发CT 值、颈内动脉CT 值均无统计学差异(P 均>0.05)(见表2)。B 组监测曝光次数比A 组减少了45.2%,DLP 比A 组减少了45.1%(见表2)。对于A、B 2 组中触发时间≤12 s 的患者(26 例vs 24 例),B 组触发CT 值明显高于A 组(P<0.05),2 组间颈内动脉CT 值和图像质量评分无统计学差异(P 均>0.05)(见表3)。

表2 2 组患者的监测扫描结果和图像质量比较

表3 2 组中触发时间≤12 s 患者的监测扫描结果和图像质量比较

图1 2 组患者颈内动脉CT 值测量和颅内动脉三维图

3 讨论

采用对比剂团注追踪技术进行CTA 是通过智能监测扫描软件,在靶血管或其附近血管设定一个感兴趣区,并设置一定的CT 增强阈值,对比剂注射到人体一定时间后,开始进行追踪监测扫描,当感兴趣区内CT 值达到设定的阈值后,开始启动增强扫描。关于头颅CTA 成像的相关研究中,监测扫描的启动时间大多设置为5~10 s,均取得良好的成像效果[8-9]。在CTA 的监测扫描中,监测启动时间、监测层面、监测阈值以及监测频率等参数均可能影响CTA的成像质量。韩宇欣等[10]研究发现,采用2 s 监测频率的团注追踪CTA 扫描技术,在获得满意图像质量的同时,可以显著降低辐射剂量。余滔等[11]研究发现,采用监测主动脉弓层面、低剂量对比剂配合低监测阈值的方法,可在保证图像质量的前提下降低对比剂用量。目前,关于监测扫描启动时间的研究报道较少,国内相关专家共识尚未给出明确标准。

本研究中所有患者到达阈值的触发时间分布在10~23 s,这与梁健华等[12]在冠状动脉CTA 研究中监测主动脉根部时的触发时间以及冯晨等[13]在头颈部CTA 的研究中监测颈总动脉的触发时间基本一致。触发时间分布在10~23 s,个体间差异较大,采用对比剂团注追踪技术,可对对比剂到达目标血管的情况进行实时监测,准确把握扫描时机,从而保证成像质量。本研究中B 组在保证图像质量不变的前提下,监测扫描的辐射剂量较A 组大幅减少(45.1%),降低了患者的辐射损伤风险。A 组中有7 例患者触发时间<12 s,占该组病例数的3.5%,其中最短触发时间为10 s。而B 组启动时间为12 s,故B 组患者最短触发时间为12 s,对于真实触发时间可能小于12 s 的患者,意味着其实际触发时间较真实触发时间延后1~2 s 甚至更多。但2 组中触发时间≤12 s 患者的颈内动脉CT 值和图像质量评分无明显差异,均满足诊断要求,可能由于对比剂注射量充足,血管内对比剂峰值浓度维持时间较长,触发时间在一定范围内延后1~2 s 不会显著影响图像质量。

在进行CTA 检查时,对比剂注射速率较高,因此对比剂外渗的风险较高。一般在对比剂注射初期,监测扫描开始之前,由护士在患者身旁进行观察,一旦发生对比剂外渗,则立即停止注射,以降低对比剂外渗的风险,保障患者安全[14]。监测扫描的启动时间越迟,留给护士在检查室内观察的安全时间越充足,越能降低对比剂外渗发生的风险。廖伟华[15]的研究认为,监测扫描前14 s 为安全时间,对比剂注射时护士应在患者身旁密切监测患者注射部位、身体有无不适。但启动时间过晚,可能导致错过触发扫描的最佳时间,影响图像质量。若监测扫描启动时间过早,则留给护士观察的安全时间减少,对比剂外渗的风险相应增加,且监测扫描的曝光次数也会增加,增加了患者的辐射剂量。因此,在使用对比剂团注追踪技术进行头颅CTA 检查时,选择合适的监测扫描启动时间显得尤为重要。本研究中B 组监测扫描启动时间较A 组延长4 s,对比剂注射时护士有更多的安全观察时间,在保证图像质量的同时,有助于降低对比剂外渗风险,保障患者安全。

当然,本研究也存在一定的局限性:B 组监测启动时间设置为12s,对于监测启动时间是否可以进一步延迟,本文并未进行进一步探索;未考虑个体间心功能及血流动力学的差异,且未将有明显心功能不全的患者纳入研究,对于这部分患者启动追踪监测扫描的延迟时间是否可以适当延后,有待于进一步研究。

综上所述,使用追踪触发技术进行头颅CTA 扫描,监测扫描的启动时间设置为12 s 时,可以在保证图像质量的前提下,减少患者的辐射剂量,同时留给护士更多的注射观察时间,有助于降低对比剂外渗风险。