可穿戴透析设备及其主要技术研究进展

郑锐龙

(延安大学咸阳医院设备科,陕西 咸阳 712000)

0 引言

根据中国慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)流行病学调查,中国CKD 患病率达到11%~13%[1-2],美国肾脏数据系统(US renal data system,USRDS)在2018年美国肾脏病年度数据报告中指出,美国CKD 患病率为11.3%~15%[3]。目前认为大概有20%的CKD 会发展为中晚期,2%~4%会发展为终末期肾脏病(end stage renal disease,ESRD)[4]。ESRD患者中除少数人进行了肾脏移植外,其余人须接受透析治疗继续生活。据医疗器械研究院发布的《中国医疗器械蓝皮书(2019 版)》测算,截至2019年年底,我国在记录的血液透析患者约有71 万人,较2018年增长10 万人。经过调研发现,透析自身具有特定的缺点[5],如每周2~4 次的定点透析费时费力、间断的透析难以维持患者血液的正常生理代谢物浓度、患者的护理及其所需消耗品占用了巨大的社会资源等。这些固有的缺点促进了透析设备的改进,而利用可穿戴透析设备进行透析被认为是ESRD 患者日常透析的简便、有效的方法之一。

可穿戴透析设备的概念在20 世纪开始出现,纵观其发展,起初的可穿戴透析设备体积庞大、疗效不佳且无法连续透析。20 世纪末期,随着工程学和材料学的发展,可穿戴透析设备在体积、疗效、安全性等方面有了跳跃式发展,其在疗效方面与医院的大型透析设备相当甚至超越医院的大型透析设备[6]。目前可穿戴透析设备在现有的基础上更是向个性化、智能化发展。国内对可穿戴透析设备的研制起步较晚,受到技术限制,成品有限。国外的可穿戴透析设备呈现多元化发展,其中基于腹膜透析和血液透析的可穿戴设备较多,且在能源、个性化和智能化方面均有建树。

发展可穿戴透析设备的难点在于如何突破特定技术,例如尿毒症毒素的去除技术、透析膜材料的研发和设备微型化的设计。近年来,随着科技的发展,可穿戴透析设备在临床实验中取得了较大的成绩。本文就可穿戴透析设备的研究历程、进展和主要技术展开综述。

1 可穿戴透析设备研究历程

随着透析技术的不断创新与发展,可穿戴透析设备的研发取得了较大的进步,纵观其研究历程,可以总结为起源期、发展期与创新期。

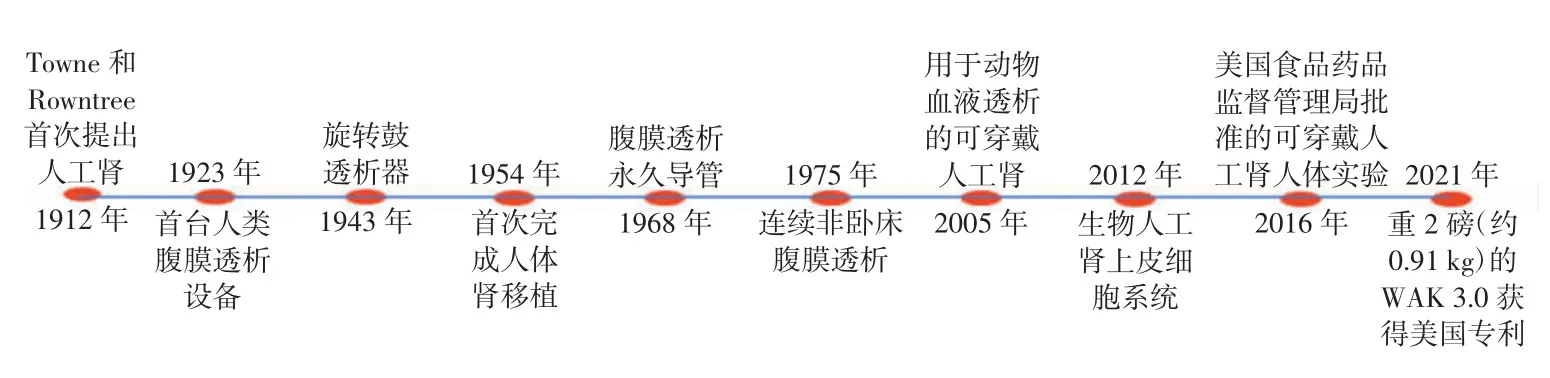

可穿戴透析设备发展的重要节点如图1 所示。1912年,国外学者在做动物透析实验时首次使用了“人工肾脏”这个词,它指的是一种复制健康肾脏功能的系统。直到1943年,人造器官之父威廉·约翰·科尔夫才成功研制出人工肾脏——旋转鼓透析器[7]。可穿戴人工肾(wearable artificial kidney,WAK)的概念起源于连续非卧床腹膜透析(continuous ambulatory peritoneal dialysis,CAPD)[8],受当时技术限制,其无法有效去除血液中的尿素、肌酐等废物,医疗质量与患者安全难以得到保障。此后,透析技术的先驱们为解决血液透析固有缺点和透析受血管通路限制等问题,就可穿戴透析设备进行研发与技术创新,有记录的第一台人工肾[9]就是用于改善慢性血液透析及腹膜透析受血管通路的限制,受当时膜材料及其他技术限制的问题,该研究未能长期进行。在这一阶段,WAK 的概念被提出并进行透析技术的探索,虽然受技术与材料的限制,但是可穿戴透析设备确已萌芽,因此我们称这一阶段为起源期。

图1 可穿戴透析设备发展重要节点

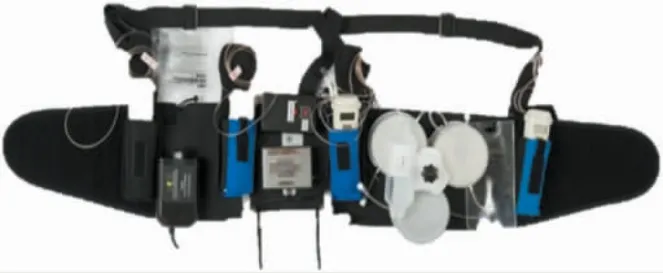

从20 世纪末期开始,随着微流体技术和纳米制造技术的进步,涌现出一系列可穿戴透析设备。第一个用于替代肾脏治疗的WAK[10]以电池供电,在8 h内肌酐和尿素的总移除量分别为1 和12 g,质量小于5 磅(约2.27 kg),可作为腰带佩戴,且可安全、连续运行168 h,并于2005年首次在猪身上完成可行性、安全性和有效性测试。2016年,Gura 等[11]进行了一项由美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准的WAK 人体试验,所用的WAK 2.0 是一种基于吸附剂技术的微型可穿戴血液透析机(如图2 所示)。实验中,10 名受试者24 h 内的尿素、肌酐和磷的平均清除率分别为(17±10)、(16±8)和(15±9)mL/min,且实验过程中受试者均保持血流动力学稳定,无严重不良事件发生,证实了WAK 具有良好的耐受性,可有效清除尿毒症溶质,维持电解质和体液平衡。除此之外,还有一些设备也即将进入临床实验[12]。这阶段出现了很多具有显著优势的可穿戴透析设备,且在临床实验中验证了其疗效,但疗效依然未达到研究者的预期。许多可穿戴透析设备注定会成为下一代的替代品,未来设备可能会对已有的设备进行组合或改进[13-14],因此,此阶段称为发展期。

图2 WAK 2.0[11]实物图

创新期,即在人工智能(artificial intelligence,AI)、工程技术、材料学不断发展的当下,使用有限的资源创造出最大的社会和经济效益,在医疗数字化的驱动下,促使可穿戴透析设备向安全性、微型化和个性化方向发展[15]。例如,2021年获批美国专利的WAK 3.0质量仅为2 磅(约0.91 kg),可模仿正常肾脏连续、均匀地清除毒素,对患者几乎没有饮食限制[16],在微型化方面暂居鳌头(如图3 所示)。再如Kim 等[17]设计了动态活力肾脏(ambulatory kidney to improve vitality,AKTIV),在考虑效率、体积、质量等因素的基础上,通过访谈调查的方式充分考虑了个性化因素,对AKTIV 进行了相关目标参数设计,使AKTIV 成为具有个性化的新一代可穿戴透析设备。

图3 WAK 3.0[16]实物图

2 可穿戴透析设备国内外研究进展

2.1 国内研究进展

受高新透析技术与材料的限制,国内自主研发的可穿戴透析设备较少,且已有的产品在微型化和透析功效上较国外有一定的差距,以成都威力生生物科技有限公司研发的佩戴式人工肾装置[18]为例,该设备是在现有的血液净化装置基础上进行研究和改进设计,功能上可基本实现预期目标,与现有的可穿戴透析设备和固定式透析机相比,具有体积更小的优势,但其在膜材料和功效方面不具优势。

2.2 国外研究进展

国外的可穿戴透析设备研究范围较广,关于腹膜透析和血液透析的可穿戴相关设备均有发展,且在个性化、自动化和特殊能源等方面也有涉及。

2.2.1 基于腹膜透析的可穿戴透析设备

可穿戴腹膜透析设备中出现较早的CAPD 系统[19]每天可运行24 h,相当于每周净化100~110 L 透析液,与自动腹膜透析相比,减少了患者的换药次数,并使用了更少的透析液。2020年,Van Gelder 等[20]研制的吸收剂辅助腹膜透析(sorbent-assisted peritoneal dialysis,SAPD)系统,具有进一步增强对磷酸盐和有机废物溶质的清除作用;Bazaev[21]报道的可穿戴人工肾脏Renart-PD,其透析液再生过程可以持续24 h,代谢产物平均清除率可以与健康肾脏相媲美;Htay等[22]研发的自动化可穿戴人工肾(automated wearable artificial kidney,AWAK)(如图4 所示)利用吸附剂技术对腹膜透析液进行再生,可提高患者的灵活性和生活质量,但在实验时有60%的受试者出现不适,还需进一步改善。

图4 AWAK[22]示意图

2.2.2 基于血液透析的可穿戴透析设备

基于血液透析的可穿戴透析设备数量最多,当出现一种新型透析膜材料、新型尿素吸附剂或其他透析技术时,便意味着1~2 种可穿戴透析设备的诞生,但由于受其他技术条件的限制,这些设备没有全部成品化。例如,Hill 等[23]在纳米级多孔氮化硅膜材料方面实现了2 次突破,预示着2 代基于多孔氮化硅膜的WAK 的诞生,其制备的第二代氮化硅膜的性能是第一代的2 倍,且在血液透析中将所需的膜面积较之前降低了2 个数量级,对穿戴式透析设备的发展具有重要意义;WAKTM作为美国FDA 批准的可进行临床实验的第一款可穿戴透析设备,能佩戴于腰间的皮带上,可达到预设的超滤量,在24 h 的临床实验中没有出现严重的不良事件,其机体废物清除率稍高于常规透析,但易用性、安全性和透析液回路装置有待提高[24]。

2.2.3 其他可穿戴透析设备

国外的可穿戴透析设备也向多元化方向发展,例如基于太阳能发电机的WAK[25],这种可穿戴透析设备利用一个太阳能电池板发电,用于额外的电源供应,其血液过滤速度为12 mL/min,可实现连续佩戴,发挥了天然肾的功能,但其能源模块并没有发生质变,且安全性没有相关数据支持。

在个性化方面,华盛顿大学正在研制的AKTIV[17]将患者需求列为设计过程的第一步,研究人员将功能和移动性作为重点研究项目,将患者和护理人员的背景、喜好等作为特征因素纳入仪器设计的考虑范畴,有望使可穿戴透析设备向个性化迈出重要一步。

3 可穿戴透析设备主要技术研究进展

技术原因导致的体积偏大和闭环系统中透析液的高效净化是阻碍可穿戴透析设备发展的重要因素,因此,国内外学者致力于透析技术的创新,在减小体积与质量、研发高性能透析膜和发展尿毒症毒素去除技术等方面取得一定成果。

3.1 体积与质量

可穿戴透析设备至少需要血泵和透析液泵2 个泵,另外还有植入肝素泵和补充液泵的可能,因此设计的不合理或技术原因导致的硬件冗余均会使设备体积与质量过大。现阶段,随着各种透析技术的逐渐成熟,可穿戴透析设备体积逐渐变小,现有体积较小的设备可以作为腰带佩戴。另外,电子器件微型化也促进了可穿戴透析设备的微型化进程[26],但其有降低电子传感器处理能力的可能。

可穿戴设备的质量直接影响穿戴者的主观感受,目前可穿戴透析设备的质量大多≤5 kg,已知最小的WAK 为0.9 kg 的WAK 3.0[16]。WAKTM质量约为5 kg,可佩戴于腰间的皮带上[24];另有Gura 等[10]设计的可穿戴透析设备质量小于5 磅(约2.27 kg),也可以作为腰带佩戴,且可以每周连续有效运行168 h。

3.2 透析膜

血液透析需要使用大面积膜进行大剂量的周期性治疗,如果提高透析膜的渗透性和生物相容性,就可以减小透析器的尺寸,并使可穿戴透析设备能够对慢性肾脏病进行持续、低剂量的治疗。

近年来,由于对特殊膜需求的增加,薄膜制作工艺和种类均有大幅度提升,例如,破乳诱导快速凝固(demulsification-induced fast solidification,DIFS)法[27],可快速制备如柔性自支撑薄膜的大面积聚合物薄膜[28]。

随着纳米技术的发展,纳米级膜逐渐兴起,Burgin 等[29]通过建立模型分析超薄硅膜性能,结果表明超薄硅膜微型纳米膜透析器可在接近理想的水平清除尿毒症毒素。Haghdoost 等[30]研究表明,核壳型静电纺丝复合纳米纤维和第二代超薄(<100 nm)纳米多孔氮化硅膜具有适合中重度血清毒素去除的特征孔径,可显著提高毒素去除率。比现有纳滤膜性能更高的是超薄氧化石墨烯(graphene oxide,GO)膜[31],由可优化其性能的新工艺构建,具有超高的渗透性和选择性,尿素和细胞色素C 的筛选系数分别为0.5和0.4,同时保留99%的白蛋白。超薄氧化石墨烯膜的渗透率为1562 mL·h-1·mmHg-1·m-2,比现有纳滤膜高2 个数量级,且具有较窄的截留分子量。溶血、补体激活和凝血等研究显示,其性能略优于现有透析膜。

3.3 机体废物吸收

人体尿素在尿毒症毒素中的日产量最高且最难去除,因此可穿戴透析设备的一个主要目的是去除尿素。在非人体实验中电氧化(electro-oxidation,EO)技术对于去除尿素效果显著,例如,在清醒山羊的血液透析实验[32]中,通过构建包含1 个或2 个“EO 单元”的微型透析装置,探索EO 去除尿素的作用机制。透析装置中的每个“EO 单元”有10 个石墨电极,每个单元的累积电极表面达到585 cm2。实验发现,EO 去除钾和磷酸盐后对电解质平衡几乎没有影响,对酸碱平衡有轻微影响,且出现轻度溶血(可能与尿素输注有关),此实验初步表明EO 技术在尿毒症动物实验中的有效性和安全性。在EO 技术中,电极的选择对EO 效果具有重要的影响,Wester 等[33]采用铂、氧化钌和石墨3 种电极材料设计EO 单元,在含有尿素的盐水溶液中进行单通道实验,比较3 种电极材料的性能,并对含尿素的牛血进行透析实验,结果表明,铂电极降解尿素[(21±2)mmol/h]多于氧化钌电极[(13±2)mmol/h]或石墨电极[(13±1)mmol/h],且石墨电极结合活性炭电解尿素的效果符合美国医疗器械进步协会(Association for the Advancement of Medical Instrumentation,AAMI)标准,表明EO 技术在可穿戴透析设备中具有一定的应用前景。

去除尿素和肌酐的另一种有效方法是利用吸附剂吸附。研究发现,新型、可调谐的二维材料作为尿素吸附剂,具有较高的吸附能(最高可达340.2 kJ/mol),单层膜还能稳定吸附肌酐(吉布斯自由能可达17.23 kJ/mol)[34]。也有研究通过分子动力学(molecular dynamics,MD)和密度泛函理论(density functional theory,DFT)模拟评估了二维材料对尿素和肌酐的吸附能、相互作用能等吸附性能,发现COF、MXene、MoO3和Bithmuthene 单层材料具有更高的尿素和肌酐吸附量、更高的吸附能和优异的吸附性能,且表面带有羧基(-COOH)基团可进一步促进尿素和肌酐的吸附[34-35]。Meng 等[36]通过透析实验,对二维钛硬质合金组成的Ti3C2Tx进行研究,结果表明其室温下尿素吸附量最大为10.4 mg/g;在37 ℃时,透析液的尿素去除效率提高了2 倍,最大尿素吸附量达到21.7 mg/g,且在质量浓度为200 μg/mL 时,对细胞活力无影响,表现出良好的血液相容性。还有多种去除尿素和肌酐的吸附剂,例如,茚三酮型尿素吸附剂(高分子化学吸附剂)[37],能够在生理条件下共价结合尿素;聚合物基球形碳质吸附剂[38],24 h 后对尿素、肌酐、尿酸、磷等可去除约99%;基于苯乙醛(phenylglyoxaldehyde,PGA)的聚合物吸附剂[39],最大尿素结合力为1.4~2.2 mmol/g,在静态条件下(37 ℃)8 h 从富含尿素的磷酸盐缓冲盐水中吸附尿素,尿素去除率为0.6 mmol/g,这意味着透析患者每天产生的尿素可以用几百克PGA 去除。

4 结语

经过近70 a 的发展,可穿戴透析设备较现有的透析设备具有一定的竞争力,但值得注意的是,当下并没有一种可穿戴透析设备得到推广和使用,目前都处于实验阶段,原因在于取得的疗效未能达到预期的目标,且安全性有待进一步验证。现有的透析膜,例如聚砜类膜和聚丙烯腈膜等,在亲水性和生物相容性方面有一定的缺陷,对患者的健康存在一定的威胁。尿素的去除也是可穿戴透析设备的一个重要挑战,现有的技术未能达到预期的效果,例如EO技术无法精确控制,可能产生微量对人体有害的物质;没有特别高效的吸附剂用于尿素的吸附。目前可穿戴透析设备的质量还有待进一步提高。

肾脏是人体最重要的器官之一,研发与人工肾脏相关的设备涉及技术突破、安全疗效和伦理等问题,可以说可穿戴透析设备的研发任重而道远。随着可穿戴透析设备研发的不断深入,微型化和个性化将是必然的发展方向。另外Johnston 团队开发的一种生物人工肾上皮细胞系统[40],能够分化出由体液维持的具有肾细胞结构和功能的上皮细胞,解决了可植入人工肾上皮细胞获取困难的问题,因此,可植入人工肾可能是未来的进阶方向之一。