心理资本:评价贫困家户脱贫质量的新维度

高考 卢新海 年旻

摘 要: 可持续脱贫是外因和内因相互强化的结果,两者缺一不可;外因和内因共同提高才能反映高质量的脱贫。然而,当前对脱贫质量的研究主要关注外部因素,对内因的研究相对不足。本文从剖析心理资本和物质条件影响生产决策和经济行为的机理出发,构建一个心理资本与经济绩效相互影响的模型,利用风险冲击数值模拟以及案例分析论证心理资本在持续脱贫中所起的提供动力和应对冲击的作用。研究表明:第一,可持续性脱贫是心理资本和经济绩效相互强化的过程;心理资本存在门槛值,高于门槛值才能实现正强化。第二,心理资本提高有利于激发更高的努力水平,不伴随心理资本提升效应的扶贫不能激发更高水平的脱贫努力,脱贫不可持续。第三,心理资本提高有利于从风险冲击中复原,风险冲击越大,支撑可持续性脱贫所需的心理资本水平就越高。综合起来,评价脱贫质量应当检验脱贫过程中心理资本的提升水平,心理资本理应成为评价脱贫质量的维度。

关键词: 心理资本;脱贫质量;心理门槛;正反馈

一、引言

2020年中国贫困家庭在政府的大力扶持下已经实现了全面脱贫,为世界反贫困斗争提供了中国模式和中国效率的优秀案例。在评价脱贫绩效时,政府反复强调“既要看减贫数量,更要看脱贫质量” 参见2015 年《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》。 。目前对脱贫质量的认识主要从脱贫的真实性和可持续性两个方面进行界定,尤其是脱贫的可持续性(郑长德(2018)、吴业苗(2020)、檀学文、白描(2021)、罗连发等(2021)、郭军等(2021)、张开云(2021))。可持续的脱贫需要外因和内因共同发挥作用,缺一不可。当前对脱贫可持续性的研究主要关注外部因素的多个维度,对内因的研究相对不足:这显然忽视了“扶贫先扶志”共识中对“志”的要求,也忽略了班纳吉和迪弗洛对“贫穷本质”关于信心和积极认知重要性的深刻洞察(班纳吉、迪弗洛(2013))。

缺少内在心理维度的脱贫可持续性框架存在两点不足:一是不能评价脱贫的内生性。实践中,在政府和社会帮扶下大部分曾经的贫困家庭 本文的“贫困家庭”指曾经长期贫困的家庭。 掌握了一定的生产技能和增收途径,收入不断增加、脱贫信心不断增强、对美好生活更加向往,能主动努力发展不再需要外部帮扶。而有少部分家庭尽管在帮扶下生活也达到一定水平,但仍延续着以往的生产生活状态——技能不高、强调困难、畏惧风险、生产低效……内生动力不足,对帮扶有较强的依赖性,一旦帮扶力度减小将面临较大返贫可能性(吉晓芳(2021))。二是不能评价脱贫的坚韧性。实践中经常会出现一定程度的不利冲击,有些脱贫家庭能够经受挫折、重新谋划、努力发展,而有些家庭则一蹶不振、放弃努力、从此返贫;农业存在不可控制的各类冲击,缺少应对不利冲击韧性的家庭具有较大返贫的可能性。积极心理学中把信心积累、乐观态度、坚韧意志等心理状态和能力称为心理资本(Luthans(2007)),将心理资本融入脱贫质量维度则可以对上述两个方面进行监测,能有效区分脱贫家庭的自立发展和抗冲击水平,能更长期、更有效地预测脱贫状态,因而应该成为脱贫质量的重要维度。

尽管部分研究提出内生动力等心理因素是提升脱贫质量的重要因素(姚树洁等(2019)、夏艳玲(2019)、吴业苗(2020)、邓悦(2021)),但就笔者所知的脱贫质量评价体系中并未加入明确的心理维度,究其原因在于缺少综合衡量心理因素的有效指标及其影响长期经济效率的研究框架。本文尝试弥补以上欠缺,从分析家户层面心理资本影响主体认知和决策结果出发,构建一个心理资本与物质积累和经济效率交互影响的研究框架,通过风险冲击模拟揭示心理资本在长期经济效率和脱贫可持续性中的关键作用,指明心理资本对评价家户层面脱贫可持续性的重要性,进一步完善脱贫质量的评价体系。

二、文献述评

(一)贫困多维视角的最新进展

近年来在阿玛蒂亚·森的可行能力思想的启发下,Alkire把对贫困的认识和帮扶策略从一维转向多维,Alkire和Foster(2007)利用A-F方法从健康、教育、生活质量等方面对多维贫困进行识别;尽管静态的多维贫困得以识别,但动态的多维贫困的变化无法体现,Alkire等(2017)将多维贫困与持续贫困的测量方法结合利用持续时间分析法构建了持续性多维贫困指标。除了在社区层面说明家庭整体的被剥夺程度,Alkire等(2021)在原有框架中加入与性别、年龄相关指标说明家庭内部特定人群的不平等和被剥夺。

与多维贫困用事后福利衡量生活状态不同,可持续生计框架用事前多种发展资本预测家庭应对风险冲击的复原能力:在英国国际发展组织提出的可持续生计分析的基础上,Obrist等(2010)、Berkes和Ross(2013)、Brown 和Westaway(2011)都从社区层面构建了家庭复原能力指标,主要包括环境、自然等因素。社区层面存在不能反映家庭特质的局限性,Quandt(2018)从家庭层面构建了物质资本、人力资本、社会资本、金融资本、自然资本的家庭生计恢复力的测量方法,成为生计研究方法的基本框架。进一步,Sina(2018)用身心健康和技能转换作为人力资本的主要指标、其他指標作为生计保障的主要指标研究了印度洋海啸对农户生计恢复能力的影响。最近几年,研究者将能力和福利联系起来,从生计系统对恢复力进行考察,包括能力、资产以及维持生活的生计策略等(Tebboth等(2019)、Atara等(2020)、左停等(2020))。

尽管这两个主流研究框架都从多个维度对贫困进行了识别,反映了一些重要的致贫原因和持续发展的要素,但这些维度只涉及主体所处的外部条件,缺乏对心理能力和心理状态等内部因素的识别,因而不能全面、深刻地反映贫困的本质。

贫困问题心理进路的一类文献认为贫困损害个体的认知功能,从而无法做出理性决策导致低经济效率。Mohanty和Misra(2000)、Dearing(2008)、Moore et al.(2010)、Sell et al.(2010)、Rowe et al.(2016)等都通过测试证实贫困影响个体认知能力的培养,记忆和学习能力受损。尽管认知能力有差异,但不足以解释贫困家庭选择脱贫努力水平的差异。

与完全理性和认知缺陷两个研究进路不同,Bertrand等(2004)开启了“第三条”道路,既不认同贫困人群的“完全理性”决策,也不认同认知功能受限理论,而认为不同情境会导致贫困人群决策“犯错”;他们指出认知资源是有限的,贫困带来的不稳定性会耗费认知资源,使贫困家庭无法采用收益较高的生产行为;Banerjee和Duflo(2011)、Haushofer和Fehr(2014)、Adamkovie和Martoneik(2017)通过大量的田野调查和随机对照试验证实贫困人群不断地在各种需要间权衡取舍会大量地损耗有限的认知资源和自我控制资源进而造成自我控制能力的下降,导致选择和行动缺乏经济效率。这一思路有力地解释了贫困人群负面心理因素与低水平收益的相互影响过程和贫困循环机理,但对于研究激发贫困人群的脱贫意愿和动力、提升努力水平启发意义有限。

(二)脱贫质量的研究

脱贫质量是中国近几年贫困问题关注的研究主题。关于脱贫质量的内涵,郑长德(2018)认为脱贫质量是指包括收入水平在内的各项指标持续稳定超过贫困标准,是一个返贫风险低、全维度达到脱贫要求的持续脱贫。在此基础上,吴业苗(2020)、檀学文和白描(2020)、罗连发等(2021)将脱贫质量定义为脱贫的可持续性,对持续脱贫的内涵进一步界定,提出要通过形成内生发展能力保障可持续脱贫。

在脱贫质量的评价方面,夏艳玲等(2019)主张用Amy Quandt(2018)的包括人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本持续生计方法框架对脱贫质量进行综合评价;考虑到贫困的代际阻断机制,孙晗霖等(2019)在五种资本类型的基础上加入后代教育指标。郭军、张琛、马彪(2021)认为农村社会治安对于脱贫至关重要,从生活质量、发展质量、公共服务质量以及社会治安质量四个维度构建贫困地区脱贫质量指标体系。

关于脱贫质量的影响因素及机理,研究者利用不同的分析框架进行分析:姚树洁等(2019)基于动态博弈指出政府的“短、平、快”扶贫机制容易导致贫困家庭失去内生动力产生依赖,脱贫质量较低;应更加关注对贫困家庭的“扶志”需求。张开云、邓永超、魏璇(2021)基于可持续生计框架研究了党建扶贫对脱贫质量的影响机理。邓悦等(2021)利用尧治河村脱贫的案例,总结集体经济促进产业兴旺、文化认同促进乡风文明、生态环境保护促进生态宜居是提升脱贫质量、推动乡村振兴的重要因素。郭军等(2021)通过全国农村固定观察点2009-2017年的数据研究发现生活质量对于评价脱贫质量权重最高,贫困地区劳动力整体素质和集体经济组织投资情况是当前影响贫困地区脱贫质量的关键因素。定性方法和定量方法相互补充,有利于加深对脱贫质量的认识。

对于提升脱贫质量的实践方面,吴业苗(2020)从巩固脱贫成果的视角提出了高质量脱贫的四个标准:“真脱贫”、“低返贫”、“不间歇脱贫”和“有保障脱贫”。檀学文、白描(2021)认为应该从坚持标准、动态调整、实施巩固提升和防止返贫措施、改善人力资本和增强内生动力、加强保障性扶贫、严格考核评估六个方面提升脱贫质量。尽管上述部分文献提出了内生动力和“扶志”对于提升脱贫可持续性和脱贫质量的重要性,但对于如何衡量内生动力及其提升脱贫质量作用机理的论证较模糊。

(三)心理资本的脱贫作用

随着积极心理学的传播,人们开始从积极心理能力的视角探讨心理资本在脱贫行为中的作用。已经得到广泛确认的四个心理资本要素包括自我效能、希望、乐观和韧性(Luthans(2007)),其中Wuepper和Sauer(2016)、Wuepper和Lybber(2017)研究自我效能是改善贫困状况的主要预测变量;具有较高的自我效能才能使主体设定较高的目标、做出更多的努力并坚持较长时间。Lybbert和Wydick(2018)给出了一个包括志向和希望的贫困循环的研究框架;Bloem等(2018)通过测量希望水平发现缅甸农民的希望水平與其福利知觉存在显著的正相关,有利于提升其生产积极性。García(2019)研究表明韧性有利于贫困家庭面对风险冲击选择有效的应对策略,从而克服其导致的脆弱性。徐富明等(2020)提出从认知与动机两个角度研究心理资本对贫困作用机理的研究框架。张婕、付晓(2021)利用心理资本问卷研究了影响农户心理资本水平的因素及其与脱贫动力之间的关系。这些文献证实了心理资本的诸要素对于脱贫具有显著作用,但由于缺乏严谨的经济学行为决策分析,从而无法有效说明心理资本与长期经济效率动态地相互影响。

综上,现有文献从广度和深度上扩展了对持续贫困机理和脱贫质量的认识,指出积极心理对于持续脱贫的重要性,论证了心理资本提升脱贫的有效性。然而由于缺乏严谨的研究框架而未能说明心理资本与长期经济效率和持续脱贫的相互作用机理,从而在脱贫质量评价体系中缺乏积极心理因素的维度,缺少对持续性脱贫支撑条件——内生性和坚韧性的有效测度。本文试图弥补上述不足,从分析家户层面心理资本影响决策和脱贫努力水平出发,构建一个心理资本与长期经济效率交互影响的研究框架,以揭示心理资本在长期经济效率和脱贫持续性中的重要作用,论证心理资本对家户脱贫质量的指示性,进一步完善脱贫质量的评价体系。

三、心理资本对脱贫行为的影响机理

(一)脱贫心理资本内涵

心理资本是一种积极的心理状态和心理能力,是促进个人成长和绩效提升的心理资源,已经得到广泛确认的四个要素是效能、希望、乐观和韧性(Luthans(2007))。贫困人群改变生产方式、增加收入来源、提升生活状态面临较多的困难,既有外部物理环境的限制,又有较多风险带来的冲击,还有不幸的生活境遇及脱贫失败的经历造成的心理阴霾。因而,贫困家庭脱贫既要借助外部条件的帮扶,更要依靠内在的脱贫所需的心理资本来坚定脱贫信念、转化对不利因素的认知、提供长期曲折发展的持续动力、积累脱贫的积极条件,最终进入自立发展的良性循环。

利用Luthans(2007)对心理资本要素的界定,结合脱贫实践,脱贫心理资本包括:①脱贫自我效能,即相信凭自身努力能够增加收入、摆脱贫困的信心;②脱贫希望,即积极探寻可行的脱贫路径,寻求克服困难的办法;③脱贫的乐观态度,即把脱贫努力的失败解释为偶然的、外在的原因,把取得的进步解释为必然的、内在的原因;而且对脱贫努力的结果抱有良好的预期;④脱贫的韧性,能够从脱贫失败的阴影中迅速走出来,认真总结失败的教训,发展自身的不足。

(二)脱贫心理资本对经济效率的影响机理 本文主要研究心理资本与收入水平之间的动态联系。之所以不研究心理资本与多维贫困之间的相互作用是因为多维贫困的部分指标不受个体家户控制。

心理资本通过影响脱贫信念和认知从而影响决策结果和预期收益。

1.心理资本影响脱贫信念

脱贫信念是贫困家庭对脱贫的总体态度,心理资本的高低(用P表示)决定贫困家庭的脱贫信念的强弱(用B(P)表示):心理资本低的家户怀疑或否定自己的能力,对生活缺乏希望,认为努力奋斗亦是徒然、脱贫是不可能实现的,甚至陷入放弃脱贫的习得性无助;而心理资本高的家户相信自己有能力实现增收,困难是暂时的、可以克服的,对努力的成败进行积极归因,相信通过努力和积累能够实现自己的预期目标并最终脱贫。脱贫信念至关重要,为脱贫努力提供积极认知和持续动力。

2.心理资本影响方案认知

(1)心理资本影响脱贫方案信息和知识的积累

从决策所需的信息和可行性的认知看,心理资本的高低影响着贫困家户信息搜集的积极性和相关知识的积累程度(用I(P)表示):心理资本低的家户不关心有价值的成功脱贫案例,或者不能从身边的成功案例中获得启发,缺乏主动积累成功案例中生产、经营的相关知识,积累的可行脱贫方案较少;而心理资本高的农户则会留心或主动搜集脱贫成功案例,并积极了解成功案例的重要生产经营细节,从而积累了相对较多的脱贫方案及其相关知识。

(2)心理资本影响看待“约束”的态度

从生产活动所需的外部条件看,心理资本的高低影响资源与环境对生产活动约束的“硬度”(用R(P)表示创造或改造资源和环境条件):心理资本低的农户希望水平低,面对资源环境约束消极退避,强调困难的不可克服性;而心理资本高的农户则会主动寻找突破办法,通过争取资源、采用替代方案或增加技能来创造脱贫的有利条件。

(3)心理资本影响风险认知

从生产结果的不确定性看,心理资本的高低影响家户的风险认知和行为的乐观程度(用εS(P)表示):农业生产面临较多风险冲击,是影响生产经营收入的主要原因之一,在生产决策中对风险的认知至关重要,心理资本低的家户比较悲观,认为较大风险冲击是该农产品的典型风险特征,从而低估预期收益、放弃该生产方式,仍从事低风险低收益的生产经营活动;而心理资本高的家户则比较乐观,将较大风险冲击看做是极端情况,保持相对较高的预期收益,在反复生产经营总结中更全面地掌握信息和市场变化、更好地了解自然和社会的风险特征,从而更有力地解释、预测和应对风险冲击。

3.心理资本影响决策结果和预期收益

决策结果和预期收益(用ES(Y)表示)取决于具体脱贫方案的可能收益及其概率的预期(用PS表示),即ES(Y)=∑ i (Psi×Yi),i表示可能状态,而概率的预期取决于综合认知,即Psi=ES[B(P),I(P),R(P),εS(P)]。心理资本低的家户从总体上认为脱贫的可能性较小,又缺少脱贫方案的积累,再加上对困难的畏惧,对风险的“夸大”,使其可选择的方案中收益高的概率小、收益低的概率大,从而预期收益较低;反之,心理资本较高的家户可选择的方案较多,积累了一定的资源和知识,预期较为乐观,这些会增加预期收益。

四、心理资本与长期经济效率相互作用

(一)动态理论框架

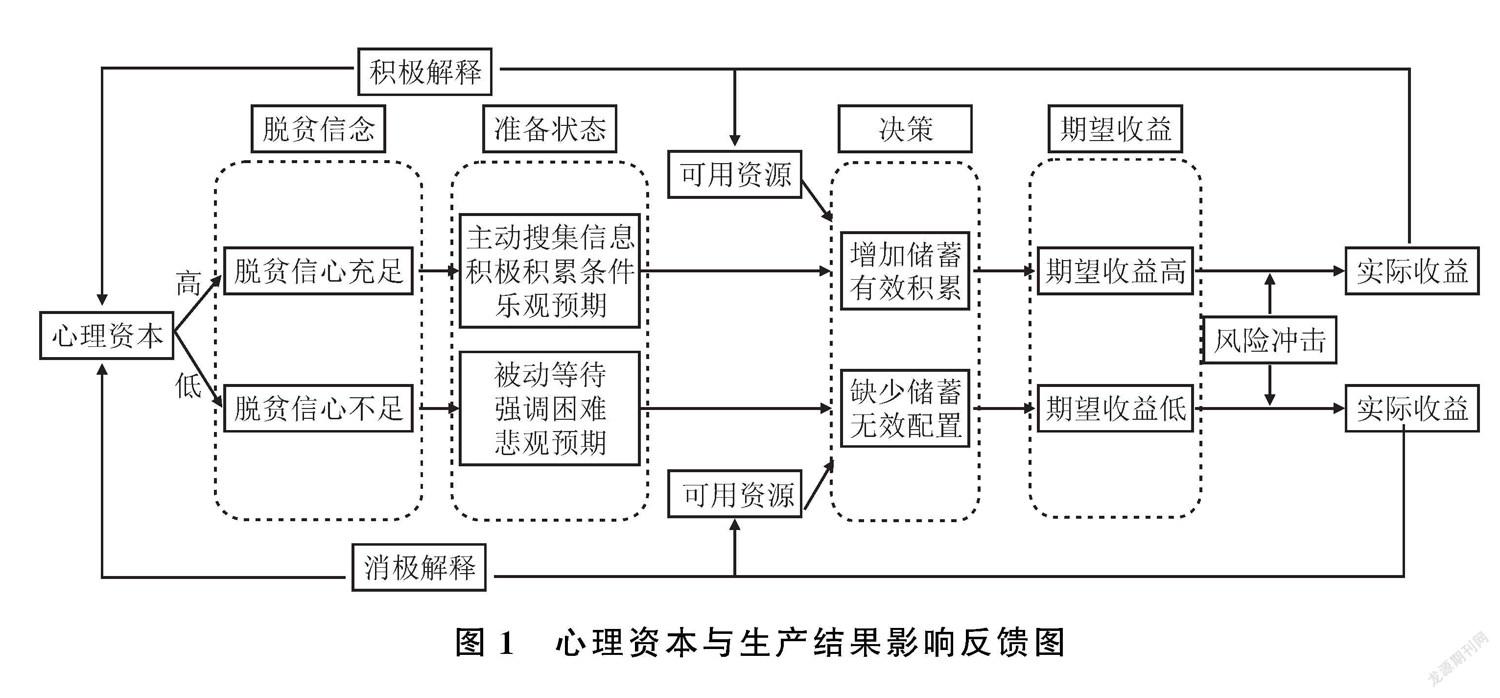

从长期、动态的角度看,心理资本水平与脱贫行为及经济效率的影响是双向的;实际收益也会影响心理资本和可用的生产资源:不利的风险冲击,如自然灾害或价格下跌使实际收入减少,从而改变下一阶段生产资源的约束条件;另一方面,实际收入低于预期收入显示出脱贫努力的不成功,可能导致生产者降低对未来的乐观预期;或导致对自身能力的怀疑而减少自我效能;或导致对某种脱贫路径的怀疑而降低希望等,即心理资本总体上降低。进而,心理资本的改变会影响脱贫信念、影响生产决策者的主动性和积极心理;收入下降会减少可用的生产资源,两者共同影响生产决策,使用于生产的储蓄不足、长期资源配置低效,形成可用资源与心理资本共同影响生产决策、生产决策决定生产行为和实际收益、实际收益影响可用资源与心理资本的循環影响。如图1所示。

(二)动态模型

如图1所示,在动态过程中B(P)、I(P)、R(P)都内生化了,只有风险冲击ε是外生的,因而Psi=ES[B(P),I(P),R(P),εS(P)]转换为Psit=ES(εt+1;Pt)(t表示第t期)。假设脱贫方案只存在成功和失败两种可能,失败的收益为0,成功的收益为投入资源对应的产出,成功的预期概率为ES(εt+1;Pt),因而ES(Yt+1)=fs[st,ES(εt+1;Pt)](st表示生产资本)。Luthans et al.(2007)、Avey et al. (2011)、Dickinson和Oxoby(2011)指出绩效(结果)对心理资本的积累有显著作用;Youssef和Luthans(2008)研究发现雇员的乐观影响他们对绩效评价。基于以上心理资本研究成果,脱贫过程心理资本的变化受到脱贫绩效(此处用实际产出(Yt)与脱贫目标(Yr)之间的对比关系)以及心理资本存量的影响,即Pt+1=g(Pt,Yt+1,Yr)。可见,动态模型中风险冲击对心理资本和收益的影响至关重要;事实上,风险冲击确实是农业生产面临的最大威胁,也是家户最无法掌握和控制的因素,因此后文的分析中主要呈现为心理资本与风险冲击及其实际收益的动态作用过程。假定贫困家户目标是最大化预期效用(Ust) 本文的预期效用不同于期望效用,后者是根据客观分布求得,而前者是根据主观认知进行预测。预期收入同理。 ,而预期效用取决于预期收入(ES(Y)),由于收入较低、要满足的基本需求很多,因而消费满足多种需求的边际效用不递减。预期收入由家户可用的资源、生产报酬以及由心理资本支撑的预期成功概率决定, 预期成功概率由实际风险均值与心理资本水平决定,为简单起见设ES(εt;Pt-1)=E(εt)×Pt-1,即心理资本越高、风险冲击均值越小(本文用风险冲击余值比E(εt)表示 风险冲击余值比即风险冲击导致的收益与正常收益的比值。 )对应的预期成功概率越高。实际产出(收入)由家户选择的生产行为以及实际风险冲击(εt)决定。每一期分为两个阶段,阶段1决策和消费上期的部分资源,阶段2生产出产品和消费本期部分产品,rS表示计划消费比例。为了更直接地分析模型,先假定每一期实际的风险冲击εt都为均值水平E(εt),不同的风险冲击效应在后文中详细讨论。具体模型如下。

Max st Ust,1+ 1 1+ρ ×Ust,2

s.t. Ust,1≡U((1-st)×Yt-1)

Ust,2≡U(rS×ES(Yt))

U(Y)=θ×Y

ES(Yt)=k×(st×Yt-1)α×ES(εt;Pt-1)

Pt=Pt-1β×Yt/Yr

Yt=k×(st×Yt-1)α×E(εt)

ES(εt;Pt-1)=E(εt)×Pt-1

0<α,β<1,且 α 1-α >1-β (1)

其中:ρ代表貼现率,st表示收入中用于储蓄、发展生产的比例;θ表示消费的边际效用;k表示产出系数;α表示资本产出弹性;β表示心理资本的积累弹性。

在t+1期目标函数中对储蓄率st+1求一阶导数可得:

st+1=B 1 α-1 ×Yt-1×Pt 1 1-α (2)

其中:B=(1+ρ)×[α×k×E(ε)×rS]-1。

求解模型可得:

Yt+1=M×Pt α 1-α (3)

Pt+1= M Yr ×Pt α 1-α +β (4)

其中M=k×E(ε)×B α α-1 。

命题一:心理资本提升有利于增加储蓄率和收入。

由式(1)可知, dst+1 dPt >0,即当贫困家户心理资本越高,则预期的第二期的平均风险收入越高;而资本的边际报酬递减,在第t期资源给定的情况下,只有增加储蓄才能使两期的边际效用相等从而实现总效用的最大化。由式(2)可知, dYt+1 dPt >0,即当心理资本越高,预期的风险收益越高,家户投入的第二期生产资源(st+1×Yt)越多 根据式(1),有 d(st+1×Yt) dPt >0 ,故而产出和收入也越多。

命题二:没有心理资本提升效应的物质扶贫不会改变贫困家户的生产行为和长期收入,脱贫不具有可持续性。

由式(1)可知,st+1×Yt=B 1 α-1 ×Pt 1 1-α ,即第二期的生产资源(st+1×Yt)仅取决于心理资本水平Pt。在心理资本水平Pt不变的情况下,贫困家户认知的承担风险的进取行为预期收益不会 增加,不愿意采取新的生产方式,物质扶贫(Yt的增加)会使追求总效用最大化的家户降低储蓄率,维持生产资源(st+1×Yt)不变,将物质扶贫的资源全部用于增加第一期消费。正如扶贫中出现的一些案例,贫困家庭把扶贫物资(如猪仔、羊羔或资金)直接消费或变现后消费,没有用于长期发展生产,尽管短期收入和福利有所改善,但长期来看仍无法脱贫。

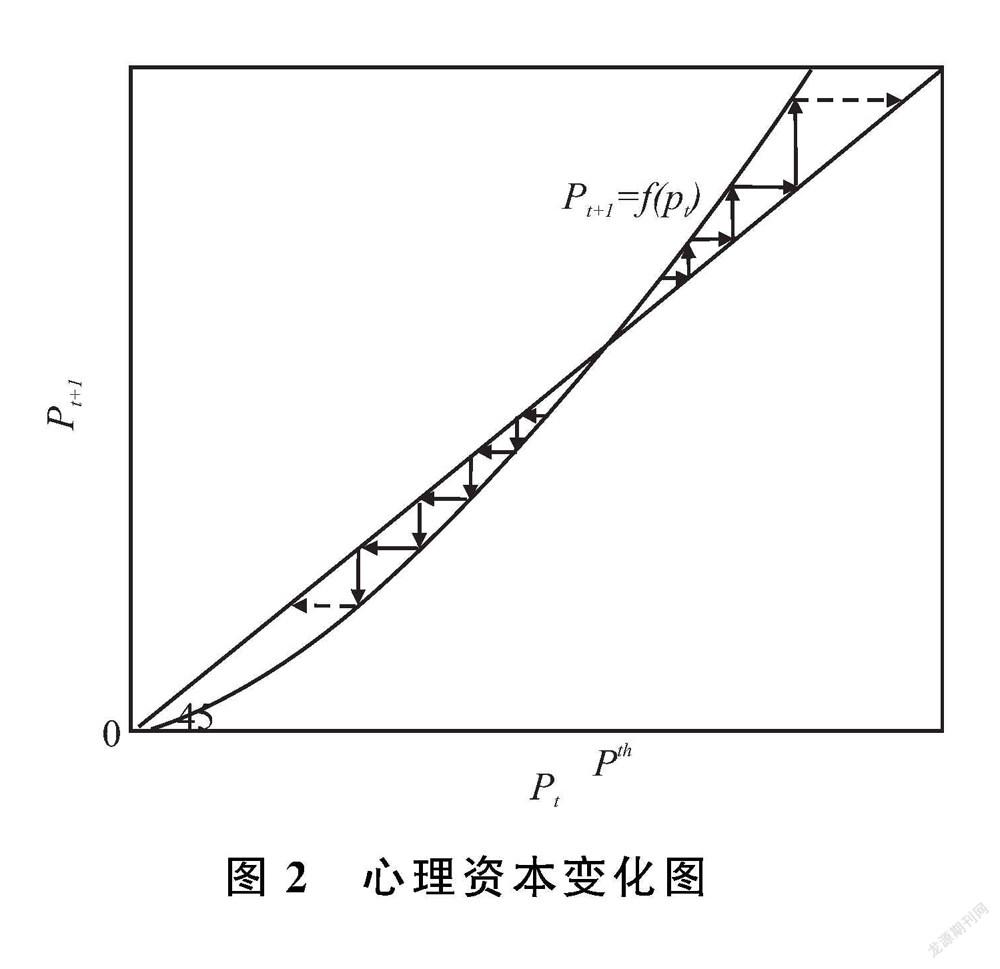

命题三:存在一个心理资本门槛值Pth,当初始心理资本P0>Pth时,心理资本会变得越来越高;反之,当P0<Pth时,心理资本会变得越来越低。

由式(3)及约束条件0<α<1、β>0、 α 1-α +β>1可得 dPt+1 dPt = M Yr × α 1-α +β ×Pt α 1-α +β-1>0, d2Pt+1 dPt2 = M Yr × α 1-α +β × α 1-α +β-1 ×Pt α 1-α +β-2>0,图像如图2所示 曲线为Pt+1=f(Pt)= M Yr ×Pt α 1-α +β,直线为Pt+1=Pt 。曲线Pt+1=f(Pt)与直线Pt+1=Pt相交于A点(对应的值即为Pth)。在A点的右方,Pt+1-Pt>0,Pt会不断增加;在A点的左方,Pt+1-Pt<0,Pt会不断下降。由此可见,如果贫困家户脱贫过程中心理资本超越门槛值,则会进入良性循环的上升通道,实现依靠自身能力发展、生活越过越好;反之,如果心理资本没有越过门槛值,则在帮扶消失后会出现生产投入不足、经济效率下降的情况,从而返贫。

结论一:心理资本提升到一定水平是检验脱贫可持续性的关键指标。

当初始心理资本P0>Pth时,一方面,心理资本支撑的生产行动使收入增加(心理资本的生产效应),而收入的增加会进一步提升贫困家户的心理资本;另一方面,会使贫困家户对当前与目标生活状态的比较做出更加积极的解释,从而有利于心理资本的积累(心理资本的解释效应)。两者共同促进心理资本的积累,从而激发进一步良性循环,逐步提升贫困家户的收入和福利,最终摆脱贫困。反之,如果贫困家户心理资本没有得到提升、保持在较低水平(如P0<Pth),即使物质扶贫使贫困家庭在短期内生活水平得到较大改善,但心理资本不足以支撑起依靠自身长期努力奋斗才能脱贫的勇气和行动,在扶贫支持撤离后,很可能回到扶贫前的生活状态,重新陷入贫困。

总之,贫困从外部因素看是资源、环境的匮乏和不利;但更严重的是,长期匮乏导致了贫困人群不利的心理状态和认知偏差。贫困的循环不仅仅是外部条件的“单一”恶性循环,而是外部条件的自我强化、外部条件和心理状态相互强化交织在一起的“多重”恶性循环 此处用多重贫困,指的是贫困家庭物质、心理等不同类型因素都处于匮乏和不利的状态,以区别于多维贫困。 。外部因素的扶贫能改善外部条件的约束,提高贫困家庭的当前福利,但不必然会激发更高水平的脱贫努力,无法带来长期收入有效提升,这种脱贫质量相对较低;只有有效提升其心理状态,以积极的心态才能真正激发更高水平的脱贫努力,把贫困家庭推入良性上升的循环通道;步入良性循环的脱贫通道才算是高质量的脱贫。

(三)数值模拟

上述研究假定风险冲击是不变的,但现实中风险冲击是因地区、因生产经营活动而不同的,且随机出现,其影响更复杂,因而心理资本对持续性脱贫的影响程度也会相应改变。由于冲击的随机性,下文采用模拟的方法说明相关结论。根据辛翔飞、刘晓昀(2007)测算的中国农村物质投入的产出弹性为0.336,本文取α为1/3,张宁等(2017)调查计算得到的时间偏好ρ为0.17,叶初升等(2014)设定rS取8/15。根据条件 α 1-α >1-β 即 1 2 <β<1 设定β为0.75,根据调查的实际收入和设定的心理资本水平(心理资本被设定为0~1,数值越大表示心理资本水平越高)的变化校准得到k为1850,如表1所示。

命题四:负的风险冲击强度越大,可持续性脱贫所需的心理资本越高。

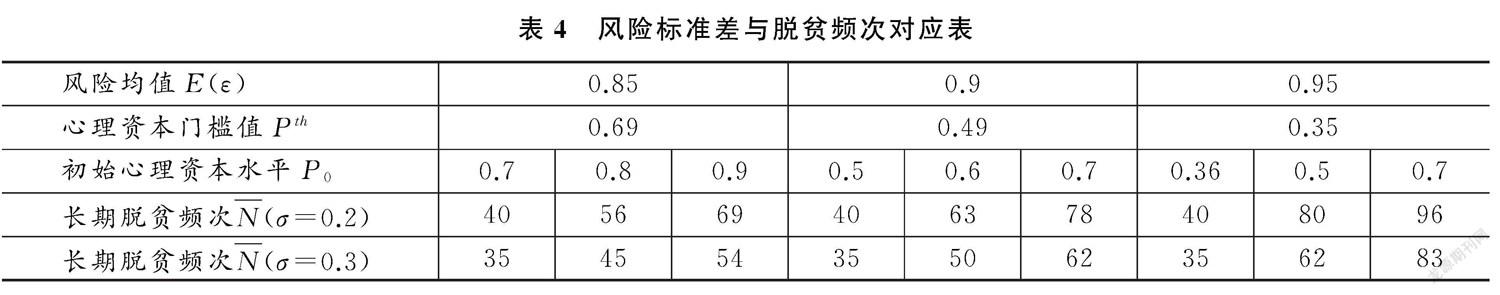

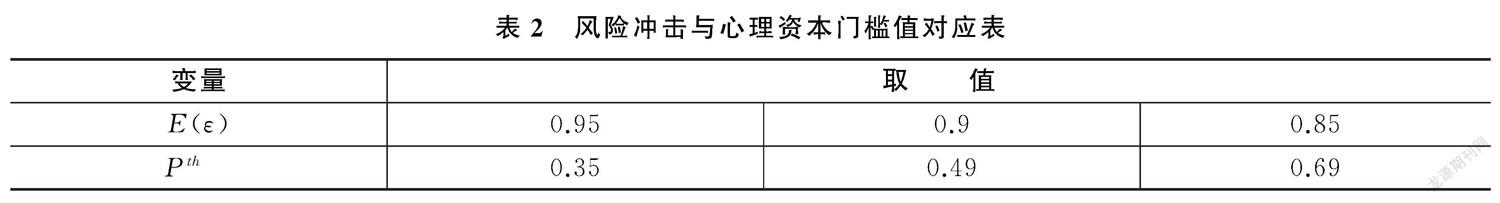

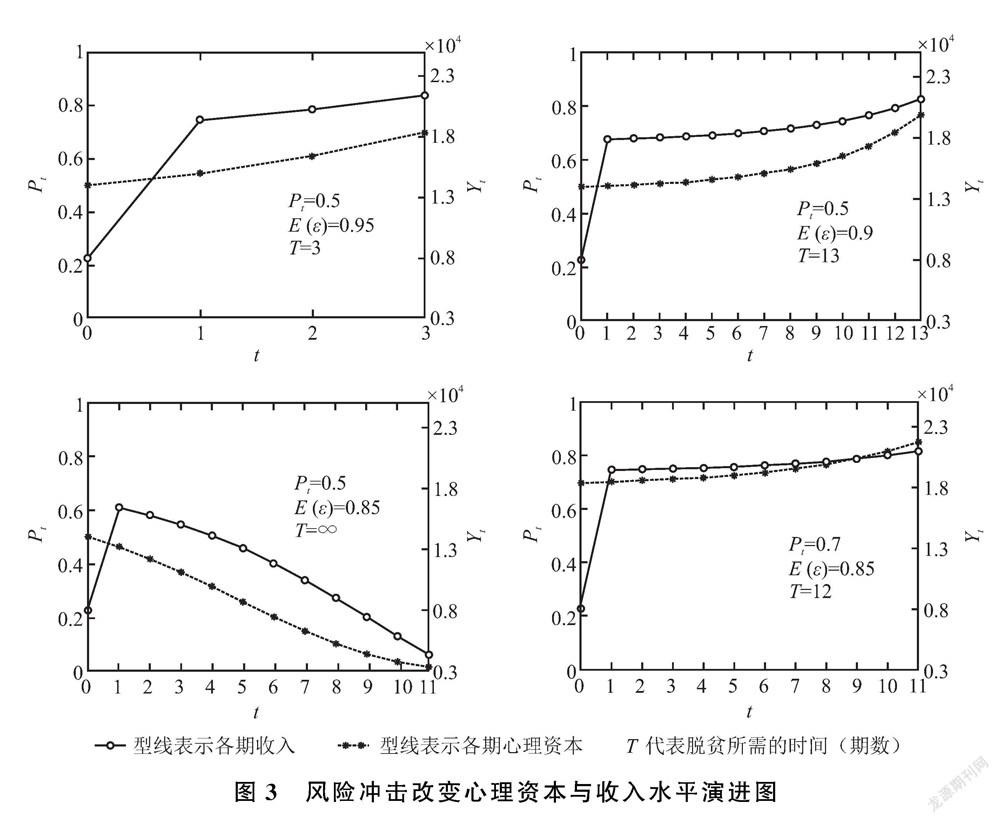

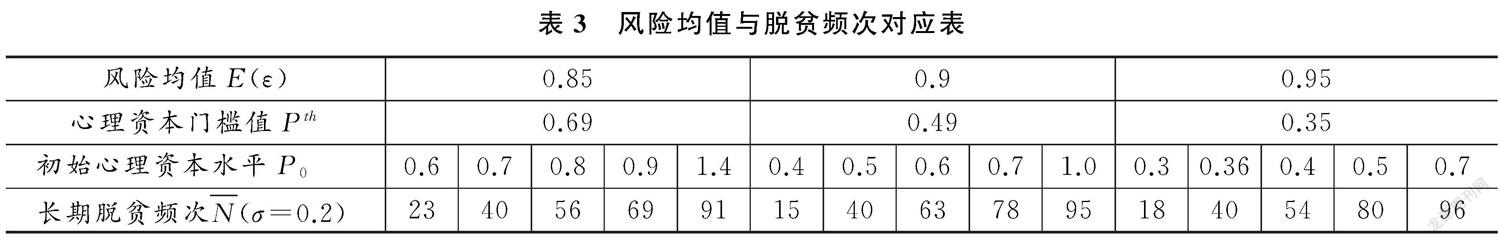

在式(3)中令Pt+1=Pt,可得Pth=M 1 1- α 1-α -β ×Yr 1 α 1-α +β-1 (0<α<1)。显然, dPth dE(ε) =Yr 1 α 1-α +β-1 × 1 1- α 1-α -β ×M 1 1- α 1-α -β -1×k×B α α-1 <0 α 1-α +β>1 ,意味着负的风险冲击强度越大,E(ε)值就越小,心理资本门槛值越高,从而持续脱贫所需的心理资本越高。从表3中的数值模拟结果可以看出,风险冲击增加,E(ε)取值分别为0.95、0.9和0.85时,对应的心理资本门槛值分别为0.35、0.49和0.69,表明风险冲击越高,把贫困家庭带入良性循环从而持续脱贫所需的心理资本要求不断增加。从图3模拟的脱贫过程看,当初始心理资本为0.5时,能经受E(ε)为0.95和0.9的风险冲击,脱贫经历的时间(期数)分别为3期和13期;不能经受E(ε)为0.85的风险冲击,陷入恶性循环。只有把心理资本提升到0.7的水平,才能经受E(ε)为0.85的风险冲击,脱贫经历的时间(期数)为12期。

命题五:当负的风险冲击随机发生时,持续性脱贫所需的心理资本比门槛值高;且冲击离散程度越大,所需心理资本越高。

当贫困家庭处于脱贫边界附近时,随机发生的负风险冲击尤其是较大的冲击往往会使贫困家庭滑落到门槛值以下陷入恶性循环的通道,导致持续性贫困。以下模拟随机风险冲击的影响,以风险均值为E(ε)、标准差为σ生成一组20个正态随机数,模拟20期贫困家户的收入水平和心理资本水平(反复模拟结果表明经过20期的发展,后期趋势已经非常明显)。当收入远高于贫困目标值且越来越高时计入持续脱贫1次;远低于贫困目标值时且无上升趋势时计入陷入贫困1次。生成100组随机数,得出持续脱贫总频次N。再重复上述实验100遍,得出100组随机冲击下脱贫频次的均值N 。结果显示,在均值E(ε)为0.85、标准差σ为0.2的风险中,心理资本为0.6时,随机冲击下100次脱贫模拟中持续脱贫23次,0.7时为40次,0.8时为56次,0.9时为69次。标准差不变,其他均值的持续脱贫总频次如表3所示。如果以频次代表概率,略高于门槛水平的心理资本持续脱贫的概率都只有0.4,不到一半。要以95%概率保证持续脱贫所需的心理资本几乎是門槛水平的一倍。

当风险冲击的标准差σ为0.3时,长期脱贫的频次比0.2时显著下降,风险均值E(ε)为0.85时,初始心理资本对应的0.7、0.8、0.9长期脱贫频次分别下降5、11和15,其他风险均值脱贫频次变化情况相似,如表4所示。可见,随机风险冲击离散程度越高,长期脱贫的概率越低;反之,要增加长期脱贫的概率就必须积累更高水平的心理资本。

结论二:要实现应对一定风险冲击的可持续脱贫,需要把心理资本提升到相应水平。

如表4所示,当风险均值为0.85时,风险冲击0.2时,把心理资本从0.7提升到0.9后长期脱贫频次对应从40增加到69;风险冲击0.3时,脱贫频次从35增加到54。其他风险情况也相似,可见提高心理资本有助于有效应对风险冲击,有利于实现可持续性脱贫。

(四)脱贫案例分析 案例陈述中部分引用被访谈对象的语句。

笔者于2012年、2014年、2019年7、8月份先后三次到贵州省安顺市国家级贫困县普定县坪上镇入户调查,有些案例很有代表性和启发性。该镇处于生态环境十分脆弱的西南喀斯特地貌中心区,石漠化面积占其镇域面积的约40%;干旱、暴雨等自然灾害频繁。加上修水库进行移民安置,因此人均土地面积仅0.78亩。2012年调研时,大部分家庭土地都是种植的传统玉米,土地种植年毛收入每亩不足1000元,四口之家土地总收入3000元,人均收入750元。

尽管外部条件相似,文化背景相同,但不同家庭的发展计划和收入水平有显著差异。2012年调研时,较多家庭对脱贫增收感到绝望和无助,最典型的是A家庭,当被问及是否有可能脱贫时,A家庭很肯定而无赖地回答“不可能脱贫”;对此给出的解释是“一没文化,二没技术,三脑筋又不活”。事实上,A家庭不可谓不勤劳,早晨6点钟就去田里干农活,但始终延续传统的生产方式,重复着贫困。

但并不是所有家庭都陷于无助和绝望,有少量家庭不断努力探索摆脱贫困的方式。例如,B家庭曾经在外闯荡有一定见识,干农活和饲养家禽 “都是一把好手”,能积极把握政策动向,脑筋灵活且踏实肯干。在外打工时见识到水果种植收益很高,萌生种植水果脱贫致富的想法。当地山上有一种李子(称为冰脆李)味道和口感都不错,2010年该家庭尝试种植了5亩冰脆李,但当时“并不赚钱”。因为冰脆李种植在山上,采摘时受天气影响较大,必须抓紧时间采摘,而山间没有道路,只能雇佣人力从山上“一趟一趟往下背”;再加上规模小,产量受气候影响较大,价格谈判能力低……但是,该家庭看重冰脆李的市场潜力,打算从小规模种植经营中获取技术经验、开发市场。也曾有邻居劝说不要冒险,因为李子产量和价格变动都较大,很可能亏损,该家庭坚信好的水果一定可以得到市场的认可。通过反复摸索,冰脆李得到了市场的积极反应而变得供不应求,B家庭的信心进一步增强,2016年B家庭和几名村民组建村民润果蔬专业合作社,种植3000亩冰脆李;并利用国家退耕还林政策和扶贫政策完善基础设施,把车行道直接修进了种植林。2019年还组织全村搞了“李子节”系列活动,除了线下与中国星农人合作联盟、贵州高原颂有限公司签订在大润发、沃尔玛、北京华联等大型超市销售的合同,还积极探索电商平台销售新渠道,利用天猫、京东、淘宝、微商等进行销售,提高全村冰脆李的经济收入。

受B家庭成功事例的鼓舞,原本对脱贫无望的A家庭也尝试种植冰脆李。2014年尝试种植了2亩冰脆李,主动跟B家庭学习种植经验;2017年收入约1.5万元,比种玉米收入“翻了近10倍”,实现了脱贫,并谋划扩大生产规模,种植5亩冰脆李。2019年对A家庭回访时,发现A家庭的精神面貌发生了很大变化:生活充满憧憬,对种植技术很有信心;并且积极关心国家扶贫政策,接纳和学习新事物,还担任了生态护林员。类似的,该镇有很多家庭都先后开始种植冰脆李,生活水平得到了较大提升。2019年该镇冰脆李的种植面积达2万亩,处于丰产期的面积约7000亩,正常产值可达3000万元。

与此对照鲜明的是,C家庭早年“跑运输赚了一些钱”,后因发生交通事故治病花掉了所有储蓄,还借了一些债。自此以后该家庭不再“积极赚钱”,而是偶尔“跑运输”,还需依靠贫困补助维持生活,女主人也因此离家。还有个别家庭D,成员身体健康、年轻力壮,嫌种植赚钱太少,又不愿打工吃苦,终日游手好闲。在精准扶贫的帮扶下,C家庭和D家庭也都“脱贫”。

以上案例中,四个家庭都处于同一乡镇,外部条件、制度文化和帮扶政策都相同,初始的资源禀赋和技术水平也都相差不大,发展的差异似乎只能从内部找原因。B家庭自身具有一定的积极心理资本,在外部因素的帮扶下大胆探索脱贫路径,在取得成功后进一步增加了积极心理并激发了更多的脱贫努力。B家庭的成功传递了一定的积极心理给A家庭,A家庭也开始尝试新的脱贫方式,进入到脱贫的良性循环。显然,这些脱贫案例中积极心理是其自立发展和持续努力脱贫的关键,也是中国大部分贫困家庭脱贫的主要特征。C家庭的坚韧精神不够,在受较大不利冲击后不能有效调整和恢复,而放弃脱贫努力。D家庭尽管在政策扶持下达到了脱贫标准,但是脱贫过程没能有效提升积极心理,仍然缺少自立发展的决心和途径,依赖性很强。可以推测,一旦帮扶减弱,C家庭和D家庭返贫的可能性较大。需要指出的是,C家庭和D家庭的案例并不能说明贫困归因于心理资本低,而在于说明没有心理资本积累的脱贫不具有可持续性,即贫困的原因是多元的,心理资本低不是贫困的必然原因,但心理资本提升是可持续脱贫的必要条件。

五、结论与展望

重视脱贫质量已经成为共识,持续性脱贫需要外因和内因共同发挥作用,缺一不可。本文研究了心理资本在脱贫过程中通过提供内生动力和冲击复原能力对长期经济效率的影响机理,证明心理资本对脱贫持续性及后续发展具有重要指示作用。数值模拟研究表明:第一,可持续性脱贫是心理资本和经济绩效相互强化的过程;心理资本存在门槛值,高于门槛值才能实现正强化。第二,心理资本提高有利于激发更高的努力水平,不伴随心理资本提升效应的扶贫不能激发更高水平的脱贫努力,脱贫不可持续。第三,心理资本提高有利于从风险冲击中复原,风险冲击越大,支撑可持续性脱贫所需的心理资本水平越高。综上,评价脱贫质量应当检验脱贫过程中心理资本的提升水平,心理资本理应成为评价脱贫质量的维度。

值得說明的是,本文虽然强调心理资本积累对持续脱贫的重要性,并不意味着一定要进行心理干预和培育,很多扶贫帮扶本身会增强心理资本的积累(叶初升等(2014)、Luthans et al.(2007)、Dickinson和Oxoby(2011)),物质积累和心理资本共同发展才能反映高质量的脱贫。然而,脱贫过程可能出现不同步现象,因此有必要通过监测心理资本水平来评价脱贫质量。

与此相关的问题是,既然两者相互影响、彼此内生,能否用一个维度(物质)替代另一个维度(心理)?回答是否定的,因为两者虽然存在相互影响的机理,但也具有一定独立性:一方面,一类因素的增加并不必然带来另一类因素的增加,物质增加要通过特定生产技能的掌握和成功体验增强心理资本;没有技能提升和成功体验的物质增加不会提升心理资本(Dickinson和Oxoby(2011))。心理资本的增加会提升努力程度和物质积累的可能性,但风险冲击会减少物质积累。另一方面,一类因素增加可能与另一类因素无关,心理资本可以通过观察学习和外部传递得以增加(Bandura(1997)),与物质积累无关;物质积累也可以通过物质转移来实现,与心理资本无关。因此,不能以物质维度作为心理维度的代理指标。

脱贫质量评价体系中心理资本维度的基本框架应该包括:脱贫信念、自我效能、希望和韧性,具体内容包括:脱贫者是否更加坚信自己通过努力能改变命运、即使受到较大冲击依然能摆脱贫困;是否认同自己已经掌握了某种脱贫方式,而且还能够探寻更多的脱贫路径;是否认同脱贫过程中的困难是可以想办法克服的或用其他方式来替代;是否越来越正视挫折、越来越理性地看待农业生产经营的风险;是否越来越觉得知识的重要性、应该不断地搜集生产经营信息并学习相关知识……提升心理资本的有效措施包括树立成功典型、提升生产技能及绩效、宣讲积极案例、建立沟通渠道、加大扶持和鼓励、提供风险保障等。

本文主要论述了心理资本对于提升脱贫努力水平、防止返贫的有效性,从而提出应该把其作为评价脱贫质量的重要维度;然而,由于贫困人群心理资本的研究刚刚起步,脱贫人群心理资本尚无权威的调查方法,因此本文没有收集数据做实证研究,仅仅提出了研究框架和影响机理。下一步拟通过搜集数据就具体的影响程度和参数设定进一步研究,以完善脱贫质量评价体系。

参考文献:

[1] 班纳吉、迪弗洛,2013,《贫穷的本质》,中信出版社。

[2] 邓悦、吴忠邦、蒋琬仪、汪禹同,2021,《从内生式脱贫走向乡村振兴:山区脱贫质量分析》,《宏观质量研究》第2期。

[3] 葛兵,2011,2011《贫困的恶性循环与心理资本:表现与干预开发》,教育科学与管理工程国际学术会议。

[4] 郭军、张琛、马彪,2021,《贫困地区脱贫质量及其影响因素研究》,《宏观质量研究》第3期。

[5] 吉晓芳,2021,《镇雄县B村脱贫户返贫阻断研究》,硕士学位论文。

[6] 罗连发、吴成强、刘沛瑶,2021,《提高脱贫质量的理论、政策与测算框架》,《宏观质量研究》第1期。

[7] 孙晗霖、刘新智、张鹏瑶,2019,《贫困地区精准脱贫户生计可持续及其动态风险研究》,《中国人口·资源与环境》第2期。

[8] 檀学文、白描,2021,《论高质量脱贫的内涵、实施难点及进路》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》第2期。

[9] 王小林、Sabina Alkire,2009,《中国多维贫困测量:估计和政策含义》,《中国农村经济》 第12期。

[10] 温腾飞、石育中、杨新军、王婷,2018,《黄土高原半干旱区农户生计恢复力及其影响因素研究——以榆中县为例》,《中国农业资源与区划》第5期。

[11] 吴业苗,2020,《高质量脱贫的巩固与再发力》,《国家治理》第1期。

[12] 徐富明、黄龙、张慧、相鹏、刘腾飞、李亚红,2020,《行为贫困陷阱的心理机制与管理对策:基于认知与动机双视角》,《心理科学进展》第5期。

[13] 夏艳玲,2019,《易地扶贫搬迁移民的可持续生计研究——以广西巴马瑶族自治县为例》,《西南民族大学学报(人文社科版)》第9期。

[14] 姚树洁、王洁菲、汪锋,2019,《新时代破除连片特困地区“贫困陷阱”的理论及战略路径研究》,《重庆大学学报(社会科学版)》第5期。

[15] 叶初升、高考、刘亚飞,2014,《贫困陷阱:资产匮乏与悲观心理的正反馈》,《上海财经大学学报》第4期。

[16] 张婕、付晓,2021,《乡村振兴背景下农户心理资本与脱贫动力实证研究》,《山东农业工程学院学报》第10期。

[17] 张开云、邓永超、魏璇,2021,《党建扶贫质量:内涵机理、评估及其提升路径——基于可持续生计框架的分析》,《宏觀质量研究》第3期。

[18] 郑长德, 2018,《深度贫困民族地区提高脱贫质量的路径研究》,《西南民族大学学报(人文社科版)》第12期。

[19] 左停、苏武峥、赵梦媛,2020,《提升抗逆力:乡村振兴进程中农民生计系统“风险—脆弱性”应对策略研究》,《云南社会科学》第4期。

[20] Adamkovis,M., Martoncik, M. Areview of consequences of poverty on economicdecision-making: Ahypothesized model of acognitive mechanism. Frontiersin Psychology,2017,Vol.8,p.1784.

[21] Alkire, S. , Apablaza M , Chakravarty S , et al. Measuring chronic multidimensional poverty. Journal of Policy Modeling,2017,Vol.39,Jun.,pp.983-1006.

[22] Alkire, S. , Foster J . Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics,2007,Vol.95,Jul., pp.476-487.

[23] Alkire, S. , Kanagaratnam, U. , Boyce, J. , Stewart, F. Revisions of the global multidimensional poverty index: indicator options and their empirical assessment. Oxford Development Studies,2021, Vol.49, Feb., pp.169-183.

[24] Atara, A., Tolossa, D., Denu, B. Analysis of rural households’ resilience to food insecurity: Does livelihood systems/choice/ matter? The case of Boricha woreda of sidama zone in southern Ethiopia. Environmental Development, 2020, Vol.35, Apr., pp.1-17.

[25] Avey, B.The Performance Impact of Leader Positive PsychologicalCapital and SituationalComplexity. United StatesNebraska: The University of Nebraska-Lincoln, Master Dissertation, 2007.

[26] Bandura, A. The anatomy of stages of change. American journal of health promotion, 1997, Vol.12, Sep., pp.8-10.

[27] Banerjee, A.,Duflo, E. Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs,2011,Vol.37,Sep., pp.796-797.

[28] Banerjee, A.,Duflo, E.,Goldberg, N.,et al. A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: evidence from six countries.Science,2015,Vol.348,May,pp.1260799-1-1260799-16.

[29] Berkes, F., Ross, H. Community resilience: toward an integrated approach. Society and Natural Resources, 2013,Vol.26,Jan., pp.5-20.

[30] Bertrand,M.,Mullainathan,S.,Shafir, E. A Behavioral-economics View of Poverty.The American Economic Review,2004,Vol.94,Feb.,pp.419-423.

[31] Bloem,J.,Boughton,D.,Htoo, K.,Hein, A.,Payongayong, E. Measuring hope: A quantitative approach with validation in rural Myanmar.Journal of Development Studies,2018,Vol.54,Nov.,pp.2078-2094.

[32] Brown, K., Westaway, E. Agency, capacity, and resilience to environmental change: lessons from human development, well-being, and disasters. Social Science Electronic Publishing, 2011,Vol.36,Jan., pp.321-342.

[33] Dearing, E. Psychological Costs of Growing Up Poor. Annals of the New York Academy of Sciences, 2008,Vol.9, Jan.,pp.324-332.

[34] Dickinson, D.,Oxoby, R.Cognitive Dissonance,Pessimism,and Behavioral Spillover Effects.Journal of Economic Psychology,2011,Vol.32, Mar., pp.295-306.

[35] García, A., Plaza, B., Balderrama, J., Castillo, C., Cohen, A. Unequal conditions: a systematic review of the relationship between urban poverty and psychological resilience. Universal Journal of Public Health, 2019, Vol.7,Jul.,pp.159-170.

[36] Haushofer, J., Fehr, E. On the psychology of poverty.Science,2014,344(6186), pp.862-867.

[37] Luthans, F. , Youssef-Morgan, C. M., Avolio, B. J. Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge.Oxford University Press, New York,2007.

[38] Lybbert, T.,Wydick,B. Poverty, Aspirations, and the Economics of Hope. Economic Development and Cultural Change,2018,Vol.66,Oct.,pp.709-753.

[39] Mohanty, A, Girishwar M.Psychology of poverty and disadvantage.Concept Publishing Company,2000.1-40.

[40] Moore K, Redd Z, Burkhauser M, et al. Children in poverty: Trends, consequences and policy options.Childhood Education,2010,Vol.87,Mar.,pp.1-41.

[41] Obrist, B., Pfeiffer, C., Henley, R. Multi-layered social resilience: A new approach in mitigation research. Progress in Development Studies,2010,Vol.10,Apr.,pp.283-293.

[42] Quandt, A. Measuring livelihood resilience: The Household Livelihood Resilience Approach (HLRA), World Development,2018, Vol.107,Jul., pp.253-263.

[43] Rowe,C., Gunier, R., Bradman,A., Harley, K. G.,Kogut.K.,Parra,K.,et al.Residential proximity to organophosphate and carbamate pesticide use during pregnancy, poverty during childhood, and cognitive functioning in 10-year-old children. Environmental Research,2016 Vol.150, Oct., pp.128-137.

[44] Sell, K.,Zlotnik S.,Noonan K.,et al.The effect of recession on child wellbeing: A synthesis of the evidence by policylab, The children’s hospital of Philadelphia. First Focus.2010,Vol.7,Dec., pp.1-21.

[45] Sina, D., Chang-Richards A Y., Wilkinson S.,Potangaroa, R.What does the future hold for relocated communities post-disaster? Factors affecting livelihood resilience.International Journal of Disaster Risk Reduction,2018, Vol.34, Mar., pp.173-183.

[46] Tebboth, M., Conway, D.,Adger, W.N.Mobility endowment and entitlements mediate resilience in rural livelihood systems. Global Environmental Change, 2019,Vol.54, Jan., pp.172-183.

[47] Wuepper, D.,Sauer, J. Explaining the performance of contract farming in Ghana: The role of self-efficacy and social capital.Food Policy,2016,Vol.62,May,pp.11-27.

[48] Wuepper, D.,Lybbert, T. Perceived self-efficacy, poverty and economic development.Annual Review of Resource Economics,2017,Vol.9,Jan.,pp.383-404.

[49] Yesuf,M.,Bluffstone,R. Poverty, Risk Aversion, and Path Dependence in Low-income Countries: Experimental Evidence from Ethiopia.American Journal of Agricultural Economics,2009, Vol.91,Apr.,pp.1022-1037.

[50] Youssef,C.,Luthans,E. Positive organizational behavior in the workplace:Theimpact ofhope,optimismandresiliency.Journal of Management,2008,Vol.33, May,pp.774-800.

Psychological Capital: A New Dimension to Evaluate the Quality of Poverty Alleviation of Poor Families

Gao Kao1,2, Lu Xinhai3 and Nian Min1

(1. Wuhan Business University;2. Central China Normal University; 3. Huazhong University of Science and Technology)

Abstract: ustainable poverty alleviation is the result of the mutually reinforcing interaction between external and internal factors. Only when the two factors are raised synchronously can the high quality of poverty alleviation be reflected. However, the current research on poverty alleviation quality focuses on the external factors, while the study on the internal factors is relatively insufficient. Based on the analysis of the mechanism of psychological capital and material conditions affecting production behavior and economic efficiency, this paper constructs a model of the interaction between psychological capital and economic performance, demonstrating the role of psychological capital in sustained poverty alleviation through risk shock numerical simulation and case analysis. The results show that: firstly, sustainable poverty alleviation is a mutually reinforcing process of psychological capital and economic performance; there is a threshold value of psychological capital, above which positive reinforcement can be achieved. Secondly, the improvement of psychological capital is beneficial to the stimulation of a higher level of effort. Poverty alleviation without the improvement effect of psychological capital cannot stimulate a higher level of poverty alleviation, and thus poverty alleviation cannot be sustainable. And thirdly, the increase of psychological capital is conducive to the recovery from risk shock. The greater the risk shock is, the higher the level of psychological capital is needed to support the sustainable poverty alleviation. Overall, the evaluation of poverty alleviation quality should include the test on the improvement level of psychological capital in the process of poverty alleviation, and psychological capital should become the dimension of evaluation of poverty alleviation quality.

Key Words: psychological capital; poverty alleviation quality; psychological threshold; positive feedback

責任编辑 郝 伟