减税能够促进小微企业吸纳就业吗

——基于中国小微企业调查数据(CMES)的实证研究

李光龙,刘秋晨

(安徽大学 经济学院,合肥 230000)

继2018年7月中央经济工作会议提出“六稳”方针后,2020年4月,中央政治局会议又提出了“六保”新任务,党和政府将“稳就业”和“保居民就业”放在“六稳”、“六保”工作之首,将就业视为民生问题的基石。

2018年11月,习近平总书记指出“民营企业、中小微企业贡献了50%以上的税收、80%以上的城镇劳动就业”,小微企业已成为我国吸纳就业的主力军。2021年3月,李克强总理指出“小微活,就业就多,经济才活”。2021年5月召开的国务院常务会议中提出“量大面广的小微企业和个体工商户是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑”。截至2021年4月末,全国小微企业总数超过4400万户,是我国经济发展的重要一环。自2008年首次以法律形式给予小微企业所得税优惠起,我国已出台一系列针对小微企业的减税政策,而对小微企业减税是否能够真正促进其吸纳就业,仍需要进行进一步实证研究。综上所述,本文将基于CMES数据库分析对小微企业减税与其吸纳就业能力的关系,以期为针对促进小微企业吸纳就业制定税收政策提供建议。

一、文献综述与文章创新点

首先,在税收负担对小微企业行为的影响方面,以往研究侧重于税收负担对小微企业创新投入、高质量发展等方面的影响,例如李拯非(2021)通过研究得出减税会对小微企业创新产生正向影响的结论[1],许世建(2020)证实了减税政策对小微企业创新投入具有显著的正向效应[2],杨林(2021)发现降低税负能够提高企业全要素生产率、赋能中小企业高质量发展[3]。由此可见,现有文献在减税对小微企业吸纳就业能力这一小微企业重要社会职能方面的研究较少。

其次,以往对税收与就业关系的研究多集中于宏观层面,例如章丽萍等(2020)选取宏观税负即各省各年财政收入的税收收入规模作为解释变量,证明了宏观税收收入的增长会抑制正规部门就业的增长[4]。王智烜等(2020)运用异质型企业模型证明了减税能够扩大正规就业规模[5]。

最后,由于缺乏小微企业的专门统计数据,以往文献对小微企业进行研究时多通过选取中小板和创业板上市公司的数据进行研究,例如,房飞(2021)采用我国中小企业股份转让系统挂牌东部沿海地区企业及主板上市公司数据研究减税降费对小微企业科技创新的影响[6],冯海波(2020)在研究对中小企业减税与其吸纳就业能力的影响时选用了中小板上市公司的数据[7]。上市公司本身发展前景较好,与其相比小微企业资金更少、实力较弱,税收负担对两者吸纳就业能力的影响也会有差别,可见在研究税收负担对小微企业的影响时,多选取小微企业的替代样本,缺乏基于严格符合小微企业定义的微观数据进行的研究,其样本的代表性未必能反映出税收负担对小微企业的影响。本文的数据选取则以严格符合小微企业定义的企业为对象,选取样本满足国家出台的对小微企业从业人数、资产总额、年应纳税所得额三方面的标准,且样本涵盖全国范围内的小微企业,能够弥补目前文献缺乏采用小微企业真实微观数据研究的不足。

二、理论分析和假设前提

众多研究表明,对企业减税有利于其吸纳更多就业。凯恩斯主义学派认为税收是解决失业问题的有效途径。供给学派认为必须运用财政、税收和货币政策刺激需求才能实现充分就业。YAO WANG(2016)找出了发展中国家中小型企业成长的五个最重要的障碍,包括融资、税收、竞争、电力和政治[8];董再平(2008)认为降低企业税负从长期看可以使企业扩大生产,最终提高就业率[9];刘铠豪(2020)通过实证分析发现税收负担对企业劳动力需求存在显著的负向影响[10]。

基于上述分析,本文提出第一个假设。

假设1:企业的税收负担越轻,小微企业吸纳就业的能力越强。

企业的规模可以被视为一种内生的成长效应,对规模更大的企业减税能够起到更明显的激励作用。余文涛(2017)发现随着企业规模的扩大,对企业减税将更有利于其生产效率的提升[11]。刘建民(2019)发现“营改增”政策对于规模更大的企业的创新拉动效应更明显[12]。陶晓荣(2021)发现减税对于微型规模以下的小微企业收效甚微[13]。

基于上述分析,本文提出第二个假设:

假设2:对小微企业减税的就业效应存在规模异质性,对规模相对较大的小微企业减税比对规模较小的小微企业减税的就业效应更为显著。

解洪涛(2020)认为减税的就业效应存在明显的行业异质性,减税对于第二产业存在较为明显的就业效应,而对处于第三产业的行业就业效应并不明显[14];方重(2008)认为以促进就业为目的的税收政策仍应以惠及劳动密集型的第二产业为重点[15]。蔡伟贤(2021)通过实证检验发现税收政策效应集中作用在劳动密集型企业[16]。

基于上述分析,本文提出第三个假设:

假设3:对小微企业减税的就业效应存在行业异质性,对第二产业的小微企业减税的就业效应较对第一产业、第三产业的小微企业减税的就业效应更为显著。

三、研究设计

1.被解释变量

为衡量小微企业的吸纳就业能力,采用企业员工人数的自然对数作为就业人数指标。

2.核心解释变量

企业总税负,以营业收入税收负担率表示,即企业当年应纳税款的总额除以企业当年实现的各项销售收入和各项营业收入之和。同时,利用流转税税收负担和所得税税收负担分析不同税种对企业吸纳就业能力的影响。

3.控制变量

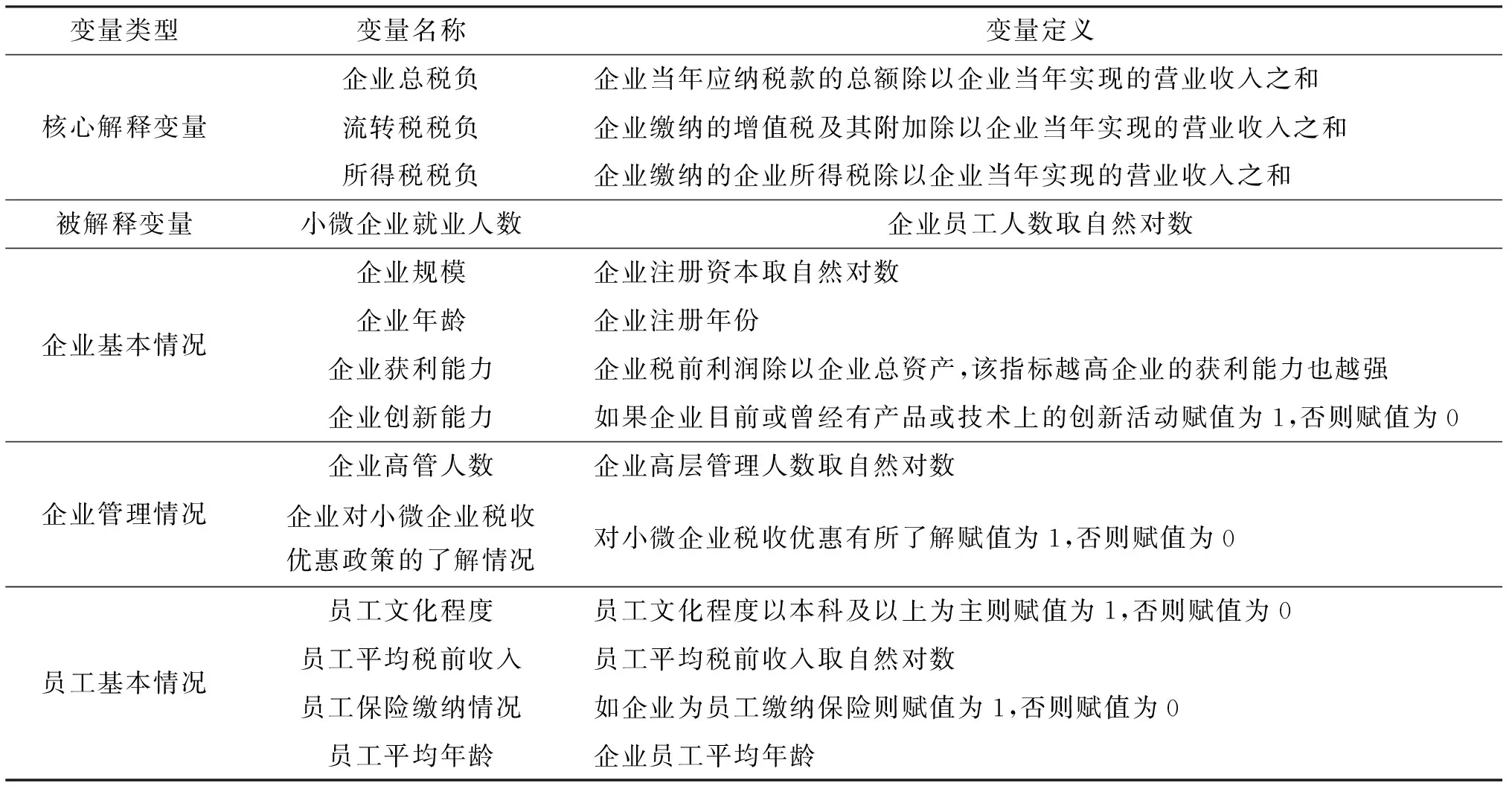

本文选取了一系列与企业相关的控制变量。刘东(2021)认为行业协会能为企业整合就业资源,减少信息不对称性[17],在促进企业吸纳就业中发挥重要力量。朱德云(2019)认为国有企业和集体企业重点关注社保缴费的就业效应,随着企业私有化程度的加大,企业的社保缴费将对就业产生挤出效应[18],故预期小微企业是否选择为员工缴纳社保会影响其吸纳就业能力。白俊(2018)实证分析得出的结果表明企业技术创新对就业增长总体来看具有替代效应[19]。夏怡然(2018)认为企业的培训费用支付水平与其员工的流动性水平有关[20],企业的招聘意愿会受到其培训投入的影响。蒋东生(2004)通过分析得出人员素质是影响中小企业发展的重要因素[21],员工受教育水平会影响企业劳动力需求。周伟(2007)发现企业的非管理岗位多存在年龄限制,用人单位对劳动者存在年龄歧视[22],企业劳动力需求会受劳动者年龄的影响。陈虹(2020)的研究结果表明工资与利润呈现同向增长的趋势,企业吸纳就业能力受到员工工资水平和企业盈利能力的影响[23]。由于企业是否了解税收优惠政策会影响其是否享受到税收优惠,从而影响其税负水平,故增加企业对税收优惠政策的了解情况变量。最后,由于高新技术企业通常处于技术密集型行业,本文还通过增加企业是否为高新技术企业的虚拟变量控制了企业间的行业差异。表1列出了模型中参与回归的所有变量。

表1 主要变量及其定义

4.数据来源与样本描述

本文数据来自于中国小微企业调查数据库(CMES),该数据库是西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心于2015年进行的全国性小微企业大型抽样调查中获取的,主要调查对象包括全国除西藏、新疆、青海、香港、澳门和台湾地区外的28个省的小型企业、微型企业和家庭作坊式企业。本文解释变量、被解释变量和控制变量均来源于中国小微企业调查数据库。

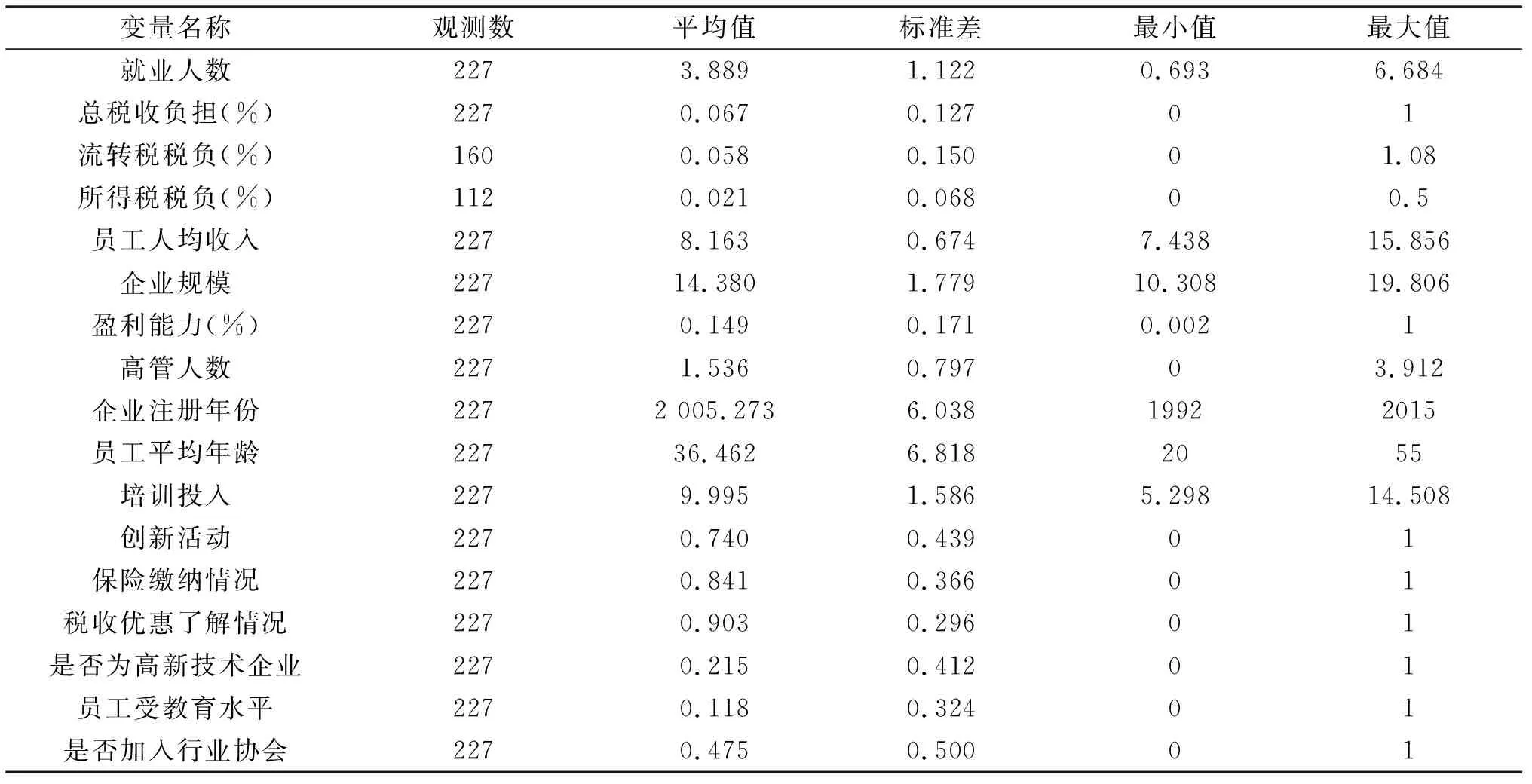

本文在回归前对数据进行了整理,剔除了金融行业、正在筹建、终止经营或正在关闭破产的企业,对缺失样本进行处理,剔除了部分离群值,并对本文的解释变量、被解释变量和控制变量进行了左右各1%的截尾,最终得到227个企业样本,本文使用的计量软件为stata15.0,表2报告了主要变量的描述性统计特征。在样本区间内,员工人数自然对数的最小值为0.693,最大值为6.684,平均值为3.889,企业总税负的最小值为0,最大值为1,平均值为0.067,企业注册年份的最小值为1992,最大值为2015,企业平均注册于2005年,企业注册资本的自然对数的最小值为10.308,最大值为19.806,平均值为14.380,高管人数的自然对数的平均值为1.536,员工平均年龄最小值20岁,最大值为60岁,平均值为36.462岁,员工培训费用的自然对数的最小值为5.298,最大值为14.508,平均值为9.995,90.3%的企业对税收方面的优惠政策有所了解,有74%的企业目前或曾经有产品或技术上的研发与创新活动,11.8%的企业的员工受教育水平以本科及以上为主,84.1%的企业为员工缴纳保险,47.5%的企业加入了行业协会,21.5%的企业为高新技术企业。

表2 描述性统计

四、基准回归结果与分析

1.基准模型回归

通过计算得出解释变量的膨胀方差系数(VIF)为1.25,VIF明显小于10,且接近于1,说明解释变量之间不存在多重共线性,可以进行最小二乘回归。为验证假设1,建立如下回归模型,

LnEi=β0+β1taxi+β2Xi+indui+εi

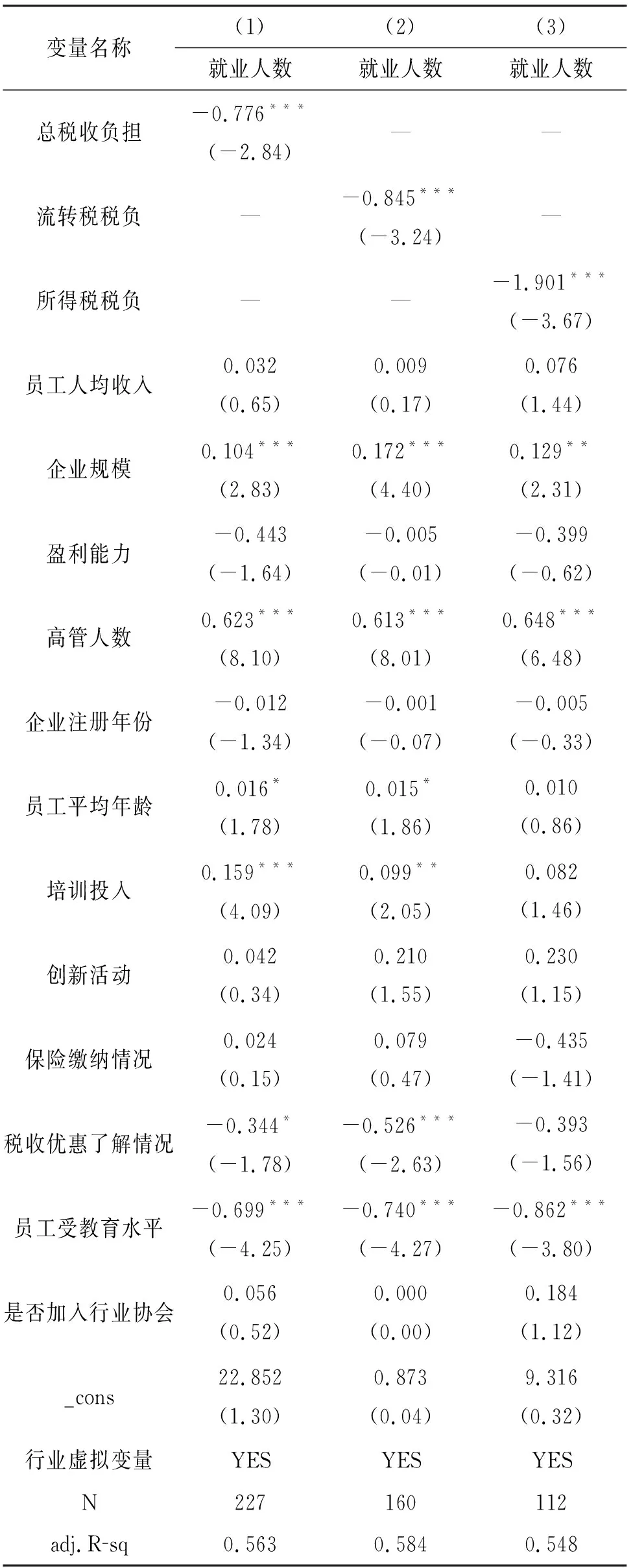

其中,下标i代表每个企业,LnEi为被解释变量,即就业人数的自然对数,tax为核心解释变量,即企业总税负,X为上述的一系列控制变量,indu为小微企业所处行业的虚拟变量,εi为随机误差项,表3列出了基本模型的回归结果。

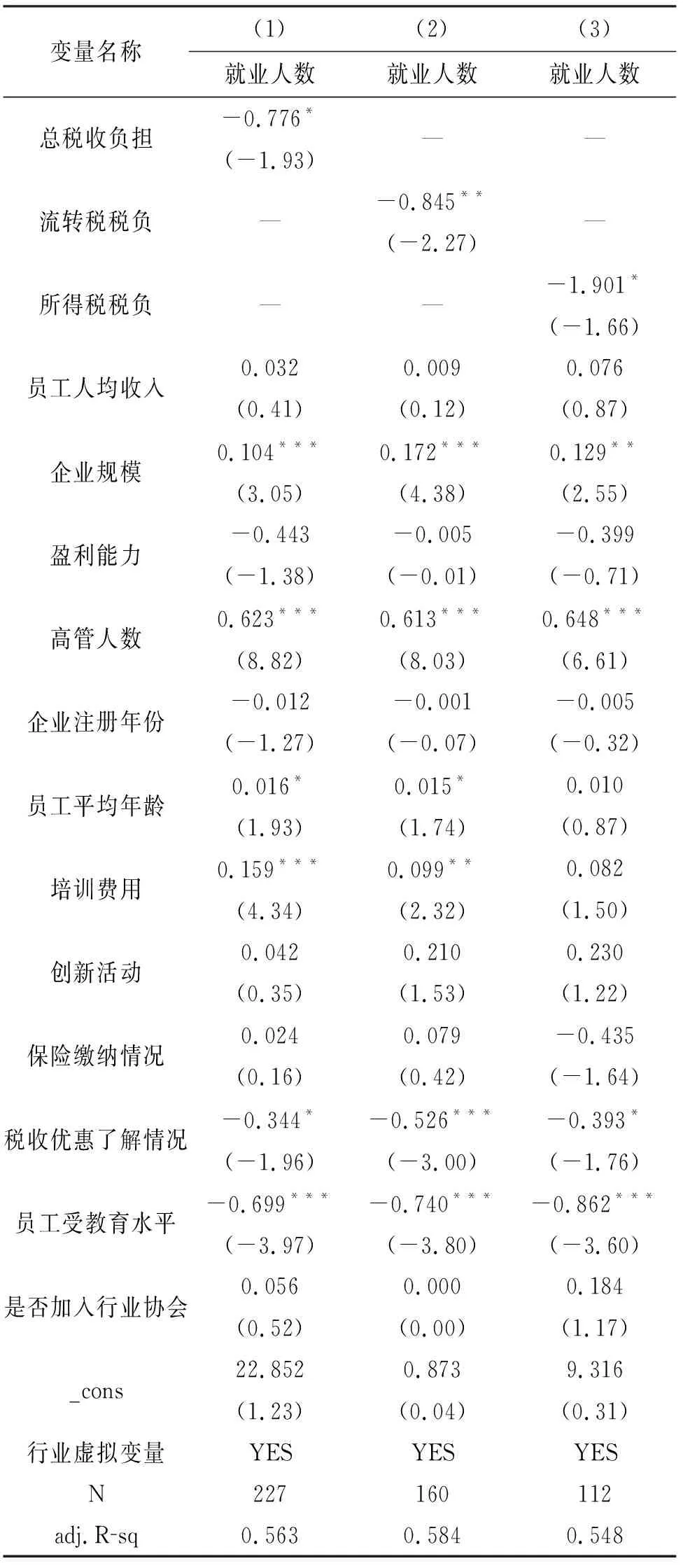

模型调整后的R2值为0.563,模型的拟合程度较好。可以看出企业总税负的回归系数为-0.776,在10%的统计水平上显著,模型的经济含义表明企业总税负每降低一个百分点。就业人数将增加0.776个百分点,回归结果与本文假设1一致。同时流转税税负的系数为-0.845,在5%的统计水平上显著,流转税税负每降低一个百分点,就业人数将增加0.845个百分点;所得税税负的系数为-1.901,在10%的统计水平上显著,所得税税负每降低一个百分点,就业人数将增加1.901个百分点,可以看出相对于流转税税负,所得税税负对企业吸纳就业人数的影响更为明显。

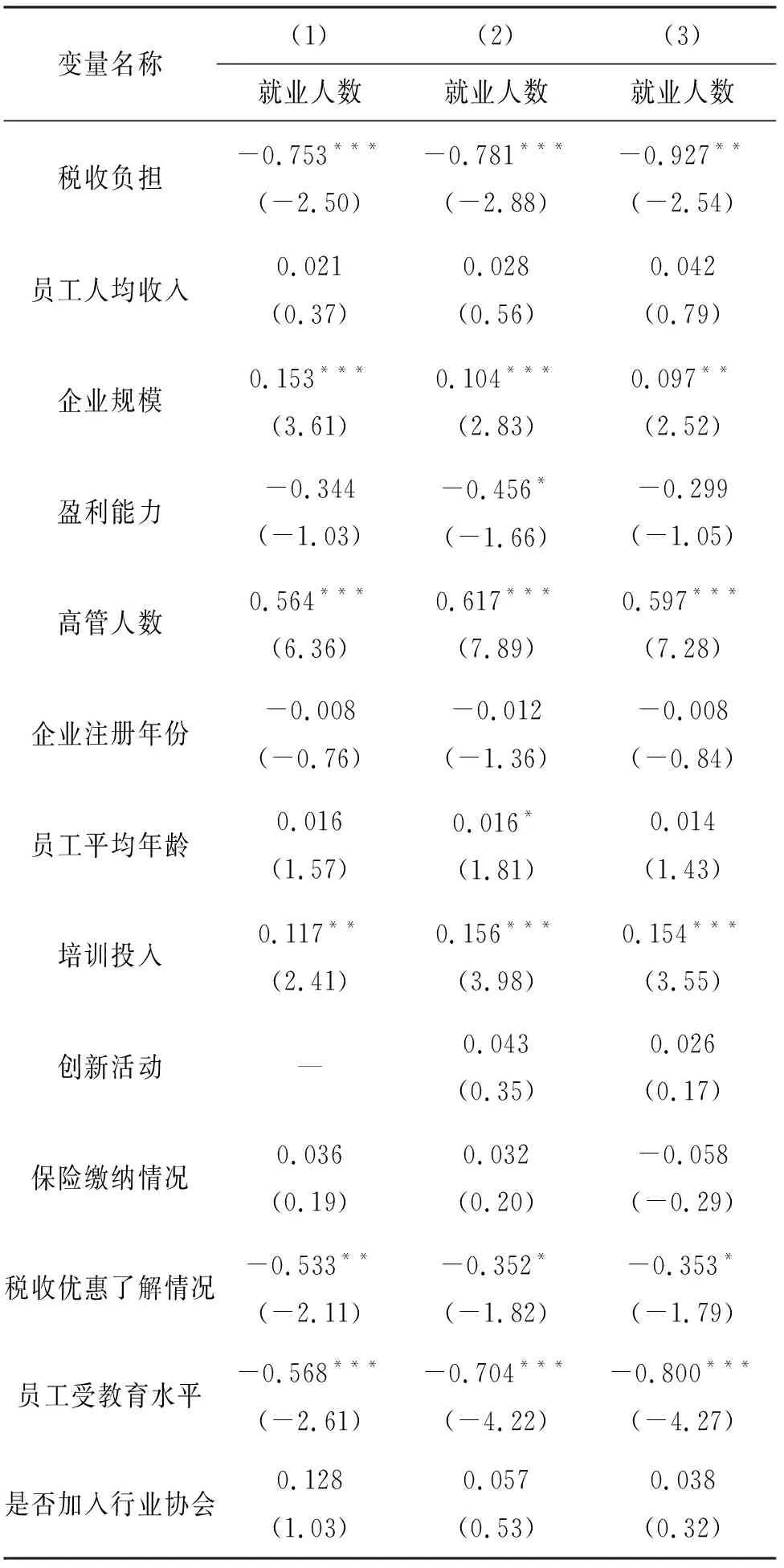

2.异方差检验

考虑到模型的异方差问题,对模型进行white检验,white检验的p值显示为0.1679,大于0.05,接受了同方差的原假设,表明模型基本不存在异方差问题。为了消除数据可能存在的异方差问题,使用稳健标准误对原模型进行回归,回归结果如表4所示,可以发现此时模型调整后的R2值不变,企业总税负的系数的符号和大小均不变且在1%的统计水平上显著,得出的结论更加可靠,使用稳健标准误进行回归后企业税负对其吸纳就业能力的影响更为显著,再次验证了本文假设一。为减小截面数据可能存在的异方差影响,本文稳健性检验与异质性分析均采用稳健标准误进行回归。

表3 基准模型回归

表4 稳健标准误回归

3.稳健性检验

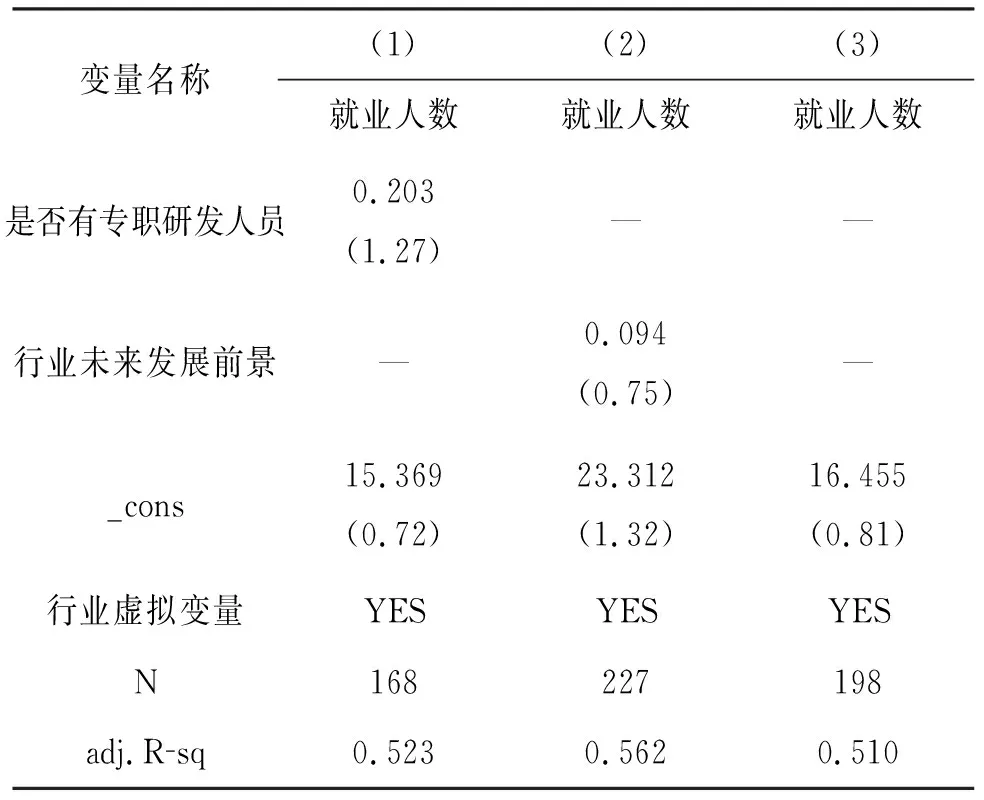

一是对控制变量进行替换,将企业是否有过创新活动变量替换为企业是否有专职研发人员变量;二是增加控制变量,考虑到企业吸纳就业的能力可能受企业所在行业未来发展前景影响,增加企业所在行业未来前景变量,对企业所在行业未来前景乐观则赋值为1,悲观则赋值为0。三是剔除初创企业样本,由于国家对于初创企业的税收优惠力度较大,将注册年份不到三年的企业样本剔除,仅保留注册满三年的企业样本,用同样的方法对模型进行回归,回归结果如表5所示,表5中第一列到第三列分别为将将企业是否有过创新活动变量替换为企业是否有专职研发人员变量、增加所在行业未来前景虚拟变量、剔除初创企业样本后的回归结果,可以发现表5和表2的回归结果在显著性和符号上基本一致,进一步支持了本文的结论——企业的税收负担越轻,小微企业的吸纳就业能力越强。

表5 稳健性检验

续上表

五、异质性分析

前文已经验证了小微企业税负对于其吸纳就业的能力存在负相关关系,本文将继续讨论小微企业税负对于不同规模、不同产业的小微企业的影响存在怎样的差异。

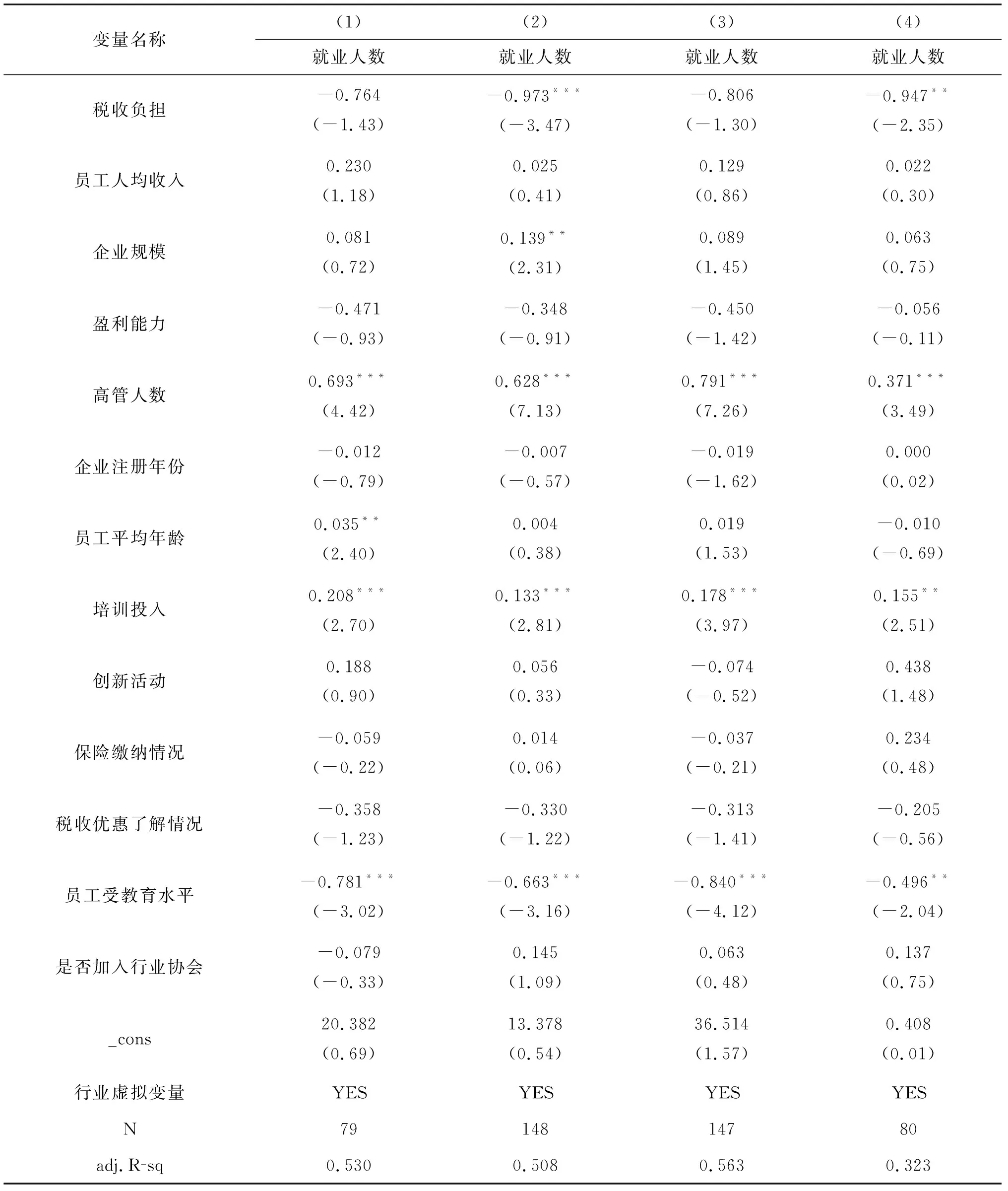

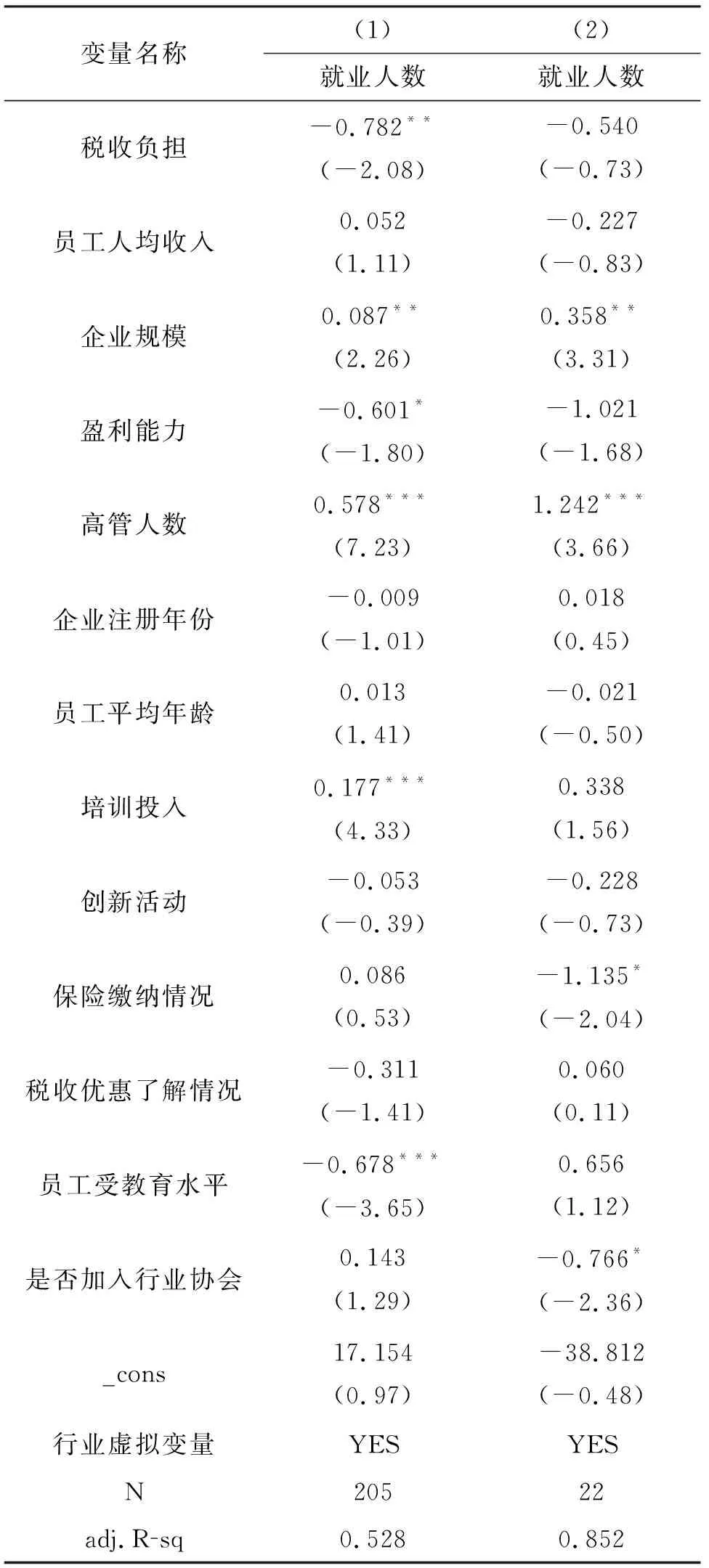

1.不同企业规模

取全样本的企业注册资本中位数将数据分为两组,一组为规模较小的小微企业,另一组为规模较大的小微企业,回归结果如表6第一列、第二列所示,可以发现税收负担对规模较大的小微企业吸纳就业能力的影响更为显著,相关系数的绝对值较大且在1%的统计水平上显著,而对规模较小的小微企业吸纳就业能力的影响不明显。取企业注册资本的平均值对数据进行分组后回归的结果如表6第三列、第四列所示,也验证了本文假设二。原因可能在于规模相对更大的小微企业吸纳就业的能力也更强,吸纳劳动力数量的弹性更大,同时由于国家多年以来对小微企业实施税收优惠政策,大部分规模较小的小微企业几乎不需要缴纳任何税费,而规模较大的小微企业仍需要缴纳一定税费,因此减税对于促进规模相对较大的小微企业吸收就业能力的作用更佳。

2.不同产业

根据我国《国民经济行业分类》将样本中的农、林、牧、渔业划分为第一产业,采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业划分为第二产业,交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业(除金融业)划分为第三产业。囿于样本数量的限制将第一产业和第三产业合并进行回归。表7第一列、第二列分别为对处于第二产业和第一、三产业的样本进行回归的结果,回归结果表明税收负担对第二产业的小微企业吸纳就业能力的影响较为显著,对第一产业和第三产业的小微企业影响则不明显,验证了本文假设三。原因可能在于处于第二产业行业的小微企业一般为劳动密集型企业,劳动力需求量更大,劳动需求量对税收负担的敏感性也更大。

表6 按企业规模分组回归结果

表7 按不同产业分组回归结果

六、结论与建议

1.结论

通过本文的实证分析,可以发现降低小微企业的税负能够提高其吸纳就业能力,且相比于流转税税负,降低所得税税负对企业吸纳就业能力的拉动作用更强;同时减税对于小微企业的就业效应存在规模异质性,对规模相对较大的小微企业减税更能促进其吸纳就业;减税对于小微企业的就业效应存在行业异质性,对第二产业小微企业减税更能促进其吸纳就业。为了利用税收手段更好发挥小微企业吸纳就业“主力军”作用,从以下几方面提出建议。

2.建议

一是要加大对小微企业税收优惠力度,避免政策短视性,避免政策频繁变动影响政策执行落实,小微企业数量多,税收优惠政策具有一定普及难度,应加强税收优惠政策宣传力度,充分利用电话、微信等媒介告知小微企业各项税收优惠政策,帮助小微企业便利办理涉税事项,着力提升纳税服务水平,使小微企业切实享受应有的税收优惠。同时确保税收优惠政策落实执行到位,从而发挥好小微企业的就业带动作用。

二是针对不同规模的小微企业制定差异化的优惠政策,重视规模相对较大的小微企业的就业带动作用。从前文结论可知对规模相对较大的小微企业减税对就业的拉动作用更大,目前税务局对小微企业的划分条件与以往的划分条件相比已较大放松,符合小微企业划分标准的企业之间也会存在较大的规模差异,应重视对具备规模的小微企业的帮扶,对不同规模的小微企业有针对性地出台不同的税收优惠政策,给予更多元化、细化的优惠方式,使税收减免对不同规模的小微企业的就业激励效果都达到最优。

三是加大对劳动密集型的第二产业小微企业的税收优惠力度以充分发挥其吸纳就业能力,制造业是第二产业最主要的组成部分,应继续对制造业企业退还增量留抵税额,落实好制造业企业研发费用加计扣除等政策,出台更多精准指向第二产业小微企业的优惠政策。