学前儿童同伴文化生成路径的民族志探究

林兰 金香君

[摘 要] 儿童同伴文化研究是儿童研究的重要分支,也是坚守儿童立场的体现,对于理解儿童本真世界具有重要价值。本研究采用民族志方法,深入3所幼儿园,探究儿童创造同伴文化的过程。结果发现3所幼儿园的儿童都基于各自生活的幼儿园环境,在与同伴交往的过程中创造出了一系列意义符号,其所形成的儿童同伴文化包含五项核心主题,分别是自我展现、友好相处、冲突分化、集体性的常规游戏、对班级规则的“二次调整”。儿童“自我”的成长是儿童同伴文化生成的内在源泉;同伴间的共同游戏是儿童同伴文化生成的核心动力;对成人文化的阐释性再构是儿童同伴文化生成的路径机制;幼儿园文化的包容性是儿童同伴文化生成的外部环境要素。儿童通过对社会生活的集体参与获得了所属文化的成员资格。儿童对成人世界信息与知识的创造性使用在生产同伴文化的同时也在不断更新、反哺成人文化,幼儿园应支持儿童同伴文化的生长。

[关键词] 儿童同伴文化;民族志;儿童研究

一、研究背景

20世纪80年代,儿童同伴文化(Children’s Peer Cultures)研究在欧美国家兴起,并迅速步入发展的黄金期。儿童同伴文化研究侧重探究儿童群体的行动和意义生产,关注“由儿童在与同伴互动过程中创造并共享的一系列相对稳定的活动或常规、产品、价值及利益关切”。[1]近年来,作为一股重要的研究力量,儿童同伴文化研究推动了欧美国家儿童研究的走向:它超越了传统社会化理论与发展心理学对个体儿童社会化、线性发展阶段论的关注,而将研究聚焦于儿童群体的集体性活动以及儿童群体对成人文化的创造性再构过程;它“把儿童和童年从家庭中解放出来,并将他们视为一个有自己利益的社会群体,同时,作为一个社会群体,儿童以特定的方式受到社会、体制、经济和历史等宏观因素的影响”。[2]从上述研究走向中可以发现,兒童同伴文化研究是联结微观儿童世界与宏观政治、经济、文化及社会问题的重要研究领域。在儿童同伴文化研究的推动下,儿童群体不再被视为社会化的消极对象,而是能够促进人类文化更新、社会福利不断发展的重要力量。儿童同伴文化研究是儿童研究的重要分支,也是坚守儿童立场的体现,对于理解儿童本真世界具有重要价值。在我国,儿童同伴文化研究应受到足够的重视,并在研究方法上不断尝试贴近儿童的真实生活,让儿童群体在文化研究中发出重要的声音。

二、文献回顾

(一)儿童同伴文化研究兴起的历史考察

20世纪80年代是儿童同伴文化研究发展的黄金时期。在这一时期,儿童同伴文化研究出现了其最重要的代表性学者——美国印第安纳大学社会学院的科萨罗(William A C)教授。“科萨罗是直接在儿童同伴群体中进行研究的先驱之一。”[3]至20世纪80年代初,科萨罗对儿童同伴文化进行了近40年的研究。在20世纪80年代前,大多数同伴文化的研究聚焦于青春期的同伴价值观、利益关注及身份认同上。[4]20世纪80年代后,针对学前和小学阶段的儿童同伴文化研究开始增多。科萨罗开展的相关研究,打破了已有研究中对学龄前儿童同伴文化研究的空白局面。从研究范围上看,科萨罗既关注了同一文化(美国文化)中不同社会阶层、不同种族间的儿童同伴文化,也关注了不同文化间(美国、意大利、挪威)儿童同伴文化的跨文化比较研究。从研究方法上看,科萨罗创造性地将民族志带入儿童同伴文化研究中。有学者认为,科萨罗对儿童同伴文化的开创性研究“既体现了方法论上的儿童中心主义,也体现了方法上的儿童中心主义”。[5]因为在方法论上,科萨罗始终强调儿童是积极的社会行动者,强调儿童群体在人类文化创造中的重要作用。而在方法上,科萨罗通过采用“非典型成人”(An Atypical Adult)的策略深入儿童群体开展研究,打破了传统儿童文化研究中成人研究者“局外人”的身份定位。

(二)儿童同伴文化研究的当代进展

进入21世纪后,全球范围内儿童同伴文化研究的实践成果颇丰。各国学者沿着科萨罗开创的民族志道路对儿童同伴文化的核心主题及生成路径进行着持续探究。已有的相关研究主要围绕以下四个主题展开。

第一,关注儿童同伴文化中的社会性别分化现象。早在20世纪80年代,伯伦泽恩(Sigrid Berentzen)对挪威一所幼儿园中5~7岁幼儿的同伴文化进行研究时就发现:“儿童对自身同辈文化的建构,首先是从自己特定的社会性别特征出发的。无论是男孩还是女孩,都会遵守他/她们自设的规定——女孩不和男孩玩,男孩不和女孩玩,很少有例外。”[6]科萨罗在美国及意大利两地幼儿园中开展的民族志研究也证实了这一现象。[7]进入21世纪,在这一主题下欧美学者罗丝(Rose R)和鲁道夫(M K U)等人继续开展着相关研究。他们发现,儿童同伴文化中社会性别分化现象会对同伴关系的形成,特别是同伴友谊的建立产生重要作用。[8]近年来,韩国学者李永森(Younsun L)、吴庆熙(Oh K)、韩大东(Hahn D D)对韩国学前儿童同伴文化中的社会性别分化现象进行了深入研究,他们集中探讨了学前儿童在教室中形成的性别权利关系,[9]幼儿在游戏中出现的社会性别分化现象,[10]以及儿童在幼儿园社会交往中所表现出的性别差异。[11]上述研究的开展,进一步丰富了儿童同伴文化的内涵层次。基于性别维度对儿童同伴文化的内部差异进行探讨,有利于研究者思考儿童同伴文化内部的多重亚文化风格。

第二,探索儿童同伴文化中的固有模式。随着儿童同伴文化研究的推进,多国学者试图描绘出儿童同伴文化中存在的固有模式。美国学者凯恩·史蒂文·理查德(Kane S R)发现:“同伴间开展的富有想象力的假装游戏是同伴文化的一种固定模式。”[12]近年来,韩国学者崔贤如(Choi H J)和蔡友珠(Choi Y C)也探索了韩国儿童同伴文化中的固定模式,二人发现:“四岁的儿童群体内部有两种主要的同伴文化模式,分别是通过相互尊重和顺从的同伴关系形成的和平同伴文化,以及通过垂直同伴关系、排他性同伴关系和无视同伴关系形成的冲突同伴文化。”[13]

上述两个研究主题实则都在关注儿童同伴文化“是什么”的问题。研究者们侧重深描儿童同伴文化的样态。整体上,这两个研究主题仍需要进一步开展相关的跨文化比较研究,持续探讨和比较不同社会情境性下儿童同伴文化中的性别特征及固有模式中存在的异同。

第三,关注儿童同伴文化的生成路径。随着儿童同伴文化研究的深入发展,多国学者开始关注儿童同伴文化的生成路径问题。梳理已有研究发现,目前研究者们已经提出了三种儿童同伴文化的主要生成路径:(1)儿童独特的语言风格。在20世纪末,科萨罗和托马斯·里佐(Thomas R)在合作的研究中就发现,儿童之间的常规活动是在社会语言发展的基础上产生的。[14]到了21世纪,艾米·凯拉齐斯(Amy K)也认为儿童语言在同伴文化生成中具有重要作用,并认为儿童具备的许多能力来源于他们一系列的语言实践。[15](2)儿童对幼儿园班级规则的创造性利用。玛莎·拉什(Martha L)的研究表明,同伴文化生成的核心要素是儿童对成人设定的各种规则进行“二次调整”(Secondary Adjustment)。[16]贝图尔·亚尼克(Betul Y)的研究也表明,土耳其儿童同伴文化的本质是儿童对成人设置的限制和规则世界的抵制。[17](3)儿童的同伴游戏。至科萨罗的研究开始,研究者们就认为儿童间的同伴游戏是同伴文化生成的核心动力。贝图尔·亚尼克的研究也证实,土耳其的孩子们通过符号和游戏形成了复杂的同伴文化。[18]

第四,分析儿童同伴文化与消费文化间的关系。美国学者梅尔顿(Melton)和斯蒂芬妮·蒂尔曼(Stephanie T)从当代社会的消费文化入手,关注成人创造的消费文化对儿童同伴文化生成及发展的影响。研究者从儿童的食品消费入手,调查了儿童的同伴文化、社交网络以及儿童食品在同伴交流中扮演的角色。研究发现:“儿童会通过交换零食、糖果和玩具来建立同伴之间的社交联系。在这个过程中,儿童与其他孩子一起加入同伴群体并融入儿童的同伴文化中,从而发展出复杂的社交能力。”[19]对消费文化的研究实则是从另一条路径探究儿童同伴文化的生成路径问题。研究者关注了成人文化对儿童同伴文化生成的重要影响作用,也即儿童同伴文化与成人文化间的复杂交互关系。

上述两个主题侧重于研究儿童同伴文化“为什么”能够存在。这两项研究主题也推动了儿童同伴文化研究往纵深发展。整体上看,针对儿童同伴文化生成路径的研究是复杂的,当前仍处在起步阶段。因为要解决儿童同伴文化“为什么”存在这一难题,既需要研究者花费大量的时间精力在各国开展田野实践,先深描出儿童同伴文化的样态,还需要研究们不断持续对田野资料进行比较分析,才能尝试梳理出儿童同伴文化生成的内在动因。

(三)已有儿童同伴文化研究的不足与空间

从全球范围看,20世纪80年代至今,儿童同伴文化研究成果愈加丰富。但整体上,当前儿童同伴文化研究的发展在世界范围内分布极不均衡,已有研究成果集中于欧美发达国家,众多发展中国家及贫困国家的儿童同伴文化研究甚少。儿童同伴文化的跨文化比较研究也集中于发达国家之间,缺少与发展中国家及贫困国家儿童同伴文化间的比较研究。文化研究的重要目的在于揭示文化样态的多样性及复杂性。当儿童同伴文化研究以欧美一种声音作为主流话语时,就容易掩盖童年多样性及文化差异性的存在,不利于推动全球范围内儿童同伴文化研究的持续发展。

在我国,当前针对童年初期儿童同伴文化的研究尚未受到足够重视。儿童同伴文化研究一直停滞在儿童文化研究的传统路径下——研究侧重于宏观问题的理论辨析,轻实践层面的论证;研究者在研究中处于“局外人”“旁观者”的身份,缺失了在研究中的深入体验与参与感。[20]在推进我国儿童文化研究持续发展的路上,无论是研究范围的聚焦还是研究方法的选择,都需要进一步突破已有研究中的局限。儿童同伴文化的民族志研究,是成人真正走进儿童文化世界的过程,这将进一步推动我国儿童研究的发展,也将有利于成人社会更好地理解、尊重儿童,有利于成人文化与儿童同伴文化互生共长。

因此,立足于中国,在深描学前儿童同伴文化核心主题的基础上,深入分析我国儿童同伴文化的生成之路具有重要的研究意义。一方面,本研究能够为全球范围内的儿童同伴文化研究积累中国经验;另一方面,也能够为未来致力于儿童同伴文化的跨文化比较研究积累丰富的田野资料。

三、研究方法

(一)选择民族志

“民族志”(Ethnography)是源自人類学家进行文化研究的一种经典方法。“它是一种强调对人以及人的文化进行详细地、动态地、情境化描绘的方法,探究的是特定文化中人们的生活方式、价值观念和行为模式。”[21]运用民族志方法能够帮助研究者收集到“当地人”视角下解释现象及问题的丰富资料。具体到本研究,研究者采用了比较民族志和纵向民族志的方法收集资料。科萨罗认为:“只有通过密集的、长期的民族志才能够保证研究和理论解释的普遍性,才能够揭示出儿童群体的作用以及童年的复杂性。”[22]因此,在本研究开展的过程中,研究者采用目的性抽样与方便抽样相结合的方法,在2015年至2019年间,先后在江苏省J市的一所私立幼儿园和一所公立园,以及浙江省X市的一所公立园,开展了跨越五年的民族志研究。本研究的空间跨域了中国的两个省份、两个城市中的三所幼儿园,这样的取样范围有利于对研究资料进行横向比较分析;在研究时间上,本研究追踪了儿童群体从小班至大班结束的整个幼儿园生活,这样的追踪研究有利于研究者掌握更为完整的田野资料,并能进行纵向的比较分析。

(二)田野资料的收集过程

为了深入儿童群体,更好地贴近儿童,让儿童群体在文化研究中发出自己的声音,研究者采纳了科萨罗“非典型成人”的策略,即成为“儿童的一种特殊朋友,这位成人朋友不以儿童常见的成人样子和姿态去教育、要求他们,也不会主动与儿童进行互动,不干涉儿童间的对话和游戏,只是静静地旁观儿童间的游戏,直到有幼儿主动来交流再与其互动”。[23]研究者通过对研究角色的积极塑造,逐步赢得了儿童群体的接纳与信任,顺利开展了此次民族志研究。本研究田野资料的收集过程可分为两个阶段:第一个阶段是从2015年4月13日至2015年11月27日,研究者在江苏省J市两所幼儿园(其中G园为一所双语高收费私立园,Z园为一所省一级公立园)开展了7个月田野研究。研究者对G园和Z园共两个抽样班级中的儿童同伴生活从小班下学期追踪至中班上学期。第二个阶段是从2018年3月18日至2019年6月25日,研究者在浙江省X市的S幼儿园(省一级公立园分园)开展了8个月的田野研究。研究者对S园一个抽样班级中的儿童同伴生活从中班下学期追踪至大班毕业。

研究者综合运用了参与式观察、儿童访谈、实物及作品分析的方法收集资料。其中,参与式观察法重在详细记录幼儿园一日生活中儿童同伴间的各种交往事件。在幼儿园现场,研究者随身携带记录的纸笔,对于发生的关键事件以速记的方式先记录下来。同时,在每日的观察中研究者随身携带录音笔,随时随地记录下幼儿间的详细对话。此外,研究者还随身携带了一个小型的手机(拍照或录像时可以关闭所有声音,不容易影响到投入活动中的幼儿),在观察中,在不影响幼儿正常交往的情况下,研究者可用手机对于幼儿间发生的事件拍摄一些图片及视频资料。每日田野工作结束后对观察现场的田野笔记和录音资料及时进行回顾和整理,从而保证田野笔记资料的丰富和真实。儿童访谈法的运用是伴随着研究者参与式观察的过程开展的。研究者进入一所幼儿园开展田野观察后,会在观察初期、中期和末期多次对观察班级的儿童进行随机访谈和小组访谈,围绕“班级中最好的朋友”“喜欢和谁一起玩”“不喜欢和谁一起玩”“最喜欢和同伴去的室内外区域”“喜欢的动画片”等问题展开访谈。研究者在访谈中重点关注的是儿童间的同伴关系,以及幼儿的喜好及理由。这些儿童访谈资料可以与参与式观察资料相互比对,保障了田野研究的有效性。最后,实物和作品分析法的运用也是在参与式观察过程中同步进行的。研究者通过拍摄及时收集幼儿日常创作的手工作品、幼儿穿着的服饰、幼儿悄悄携带进入幼儿园的小物品等照片。例如,研究者在田野中收集了儿童用雪花片、小乐高等材料插塑的作品照片,兒童贴在水杯上的贴纸照片,儿童日常穿着的衣服及鞋子上的图案照片,用来进行礼品交换的糖果和小玩具照片,等等。通过对这些实物及作品进行分析,能够发现儿童群体内部展现出的行为偏好,也能与参与式观察及儿童访谈资料之间进行三角互证。最终,在J市的田野研究中,研究者共撰写整理了29万字田野笔记,转录幼儿访谈资料近3万字。在X市S园的研究中,研究者共撰写并整理近10万字田野笔记,转录幼儿访谈资料2.5万多字。

为了保证研究结果的可靠性和确切性,避免导致效度“失真”的问题。研究者对田野笔记尽早进行了文本登录工作;同时,研究者通过“非典型成人”策略进行研究角色管理,也有利于观察到儿童群体内部更为真实的行为表现;此外,在分析资料和编码过程中,研究者完全以儿童之间在交往过程中多次出现的词汇、短语、句子为依据确定“本土概念”进行编码,克服作为成人的文化前设。在编码过程中,研究者采纳多人共同协作编码的方式,通过反复确认码号一致性来确保研究的效度。与此同时,本研究最大的难点是研究者如何克服以成年人的惯常思维方式解读孩子的生活。在分析和编码过程中要做到从资料本身出发,运用相关检验法对收集到的资料进行反复的对比分析,从而保证“局内人”的视角。研究者不断在观察资料、访谈资料之间运用类似的资料互证、三角检验的方法,保证了研究结论的效度。

(三)田野资料的编码及架构

1. 田野资料的编码过程

民族志资料整理的过程遵循质性研究编码的规范,是一个逐级编码、分类、归纳、总结建立框架的过程,也是将资料予以选择、聚焦、单纯化、抽象化与转化的一种过程。在本研究中,研究者综合采用了“开放性编码”与“集中性编码”相结合的方法整理田野资料。

在“开放性编码”环节,研究者将田野笔记按照三所幼儿园分别归类。将三所幼儿园收集到的田野资料依照逐句编码的方式开始编码,寻找最小码号,也即最小的分析单位。陈向明指出:“寻找码号的一个标准是有关词语或内容出现的频率。如果某些现象在资料中反复出现,形成了一定的‘模式’,那么这些现象往往是资料中最为重要的内容,是被研究者关注的焦点,需要进行重点登录。”[24]在确定码号的过程中,研究者尽量使用儿童同伴群体的“本土概念”,也即使用对“被研究者自己来说有意义的语言”。[25]在“开放性编码”阶段,通过反复阅读田野笔记分别确立三所幼儿园各自的“本土概念”。然后,研究者将三个园所梳理出的本土概念进行比对、分析、合并、归类,确定三所幼儿园共同反映的本土概念。

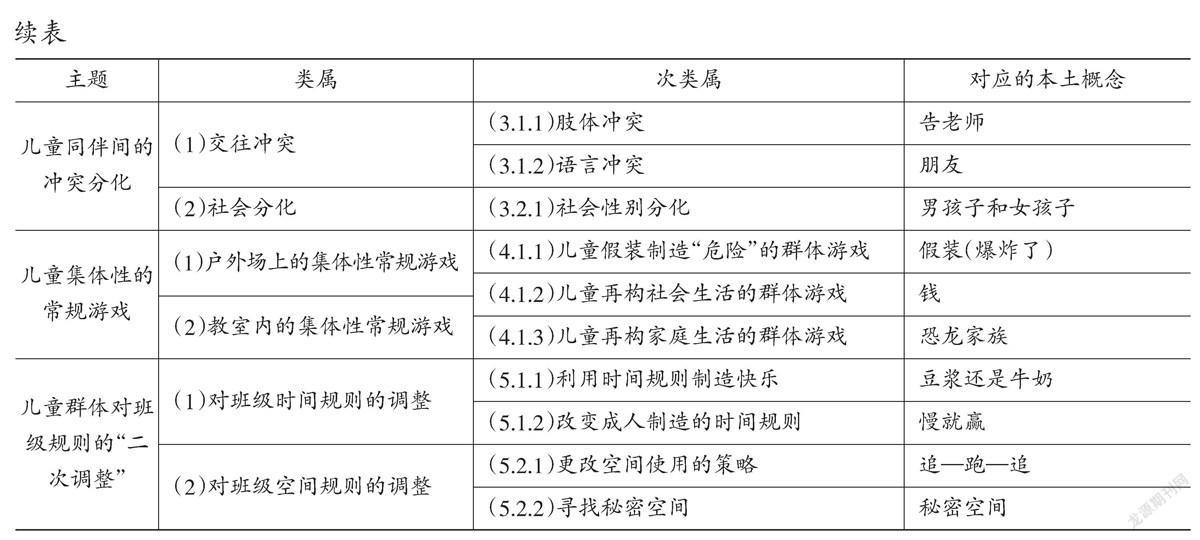

在“集中性编码”阶段,重点是从已经建立起的码号之间寻找到联系,确定宽泛的研究主题,以及主题之下可以提出的子主题与子话题。基于三所幼儿园共同反映的“本土概念”,研究者对儿童同伴之间开展的各类活动内容进行了“类属分析”和“情境分析”,归类整理出儿童同伴文化的五大核心主题,具体内容如表1所示。

2. 田野资料的逻辑架构

作为一项纵向民族志研究,整体分析框架的逻辑架构可以凸显民族志研究的过程性和情境性特征。儿童同伴文化的五大核心主题反映了学前儿童同伴文化生成的动态过程,伴随着儿童群体对幼儿园生活经验的积累而逐渐展开。“儿童同伴间的自我展现”主题反映了儿童同伴交往中个体儿童展现出的独特语言风格、行为方式。“儿童同伴间的友好相处”与“儿童同伴间的冲突分化”两大主题反映了随着儿童同伴间交往的深入逐渐形成的两种相异的行为模式,即同伴间的和平友爱与冲突分化。“儿童集体性的常规游戏”与“儿童群体对班级规则的‘二次调整’”两个主题反映了儿童群体关系趋于稳定后展现出的两种儿童集体性的行为模式,即同伴群体的集体性假装游戏和对成人制定规则的“二次调整”。五大主题的逻辑线索还原了儿童进入幼儿园生活后,由“我的”个体世界走向“我们的”群体世界的发展之路。这一逻辑分析框架重在梳理出儿童加入所属文化群体,顺利成为其中一员的过程,并在此基础上深入分析了儿童群体的行动逻辑,尝试揭示出儿童同伴文化的生成路径。

四、学前儿童同伴文化的核心主题及分析

经过田野资料分析发现,尽管三所幼儿园在园所性质、办园规模、班级环境、一日活动流程安排、课程组织等方面存在差异。但在三所幼儿园中,儿童群体都在成人掌权的时空背景下积极建构着与同龄人的文化生活。在与同伴的交往中,个体儿童运用多种策略建构着强大自我,并在同伴面前展现了更为真实的自我。随着同伴交往的深入,儿童群体内部出现了以分享为核心的和平同伴文化和以分化为核心的冲突同伴文化。伴随着儿童群体内部关系网络的发展,三个儿童群体都在各自的幼儿园时空背景下生成着集体性的常规游戏,这些集体性常规游戏充分反映了儿童群体对成人文化的创造性改造。同时,面对成人文化的包围,自主性和控制感越来越强大的儿童群体开始通过“二次调整”积极抵抗来自成人规则世界的控制,为自己赢得更多的自由交往时空。整体上,儿童群体在同伴交往中创造了一系列相对稳定的活动以及丰富的意义符号(语言、姿态、图形等多种形式)。这些活动形式、意义符号反映出儿童群体共同的价值及利益关切,逐渐形成了一种既充满游戏精神又蕴含复杂人际关系的同伴文化。

(一)儿童同伴间的自我展现

在三所幼儿园的田野观察中发现,儿童在同龄人面前的自我展现和在成人面前的自我展现有明显差别。一方面,在同伴交往中,幼儿善于运用多种策略显示自身的强大,建构出更为强大的自我;另一方面,在与同伴的交往中,儿童展现出更为真实的自我,特别是被班级生活中各种组织规范约束着的压抑自我。

1. 展现强大自我

符号互动学派(Symbolic Interactionism)认为,“人类与其他物种相比,其独特的能力就是创造符号。语言是人类创造的最重要符号之一”。[26]在三所幼儿园中,儿童群体善于运用语言符号创造属于同龄人的文化世界。在与同伴的交流中儿童群体内部出现了重复使用以“我”为主语的语句,逐渐形成了一种独特的语言风格。

第一,儿童使用“夸张”的语言修辞手法来展示自身强大。“我100岁了”“我能拍一万下”“我能吃一千碗”“我能数到一亿”,这些都是田野中儿童同伴对话中使用的“本土概念”。对于儿童来说,“数字”是一种抽象的表达自我认知的方法。但在与数量接触的过程中,幼儿渐渐地感知到数字表达出的重要含义。“100岁”“一千碗”“一万下”是儿童主动运用自己对“数”的感知力来向同伴显示自己的能力。通过夸张的手法,幼儿既能实现建构强大自我的愿望,也使得儿童同伴间的对话充满趣味性。

第二,儿童会使用“比赛”的策略来展示自身的强大。在三所幼儿园的三个班级中,儿童同伴间非常喜欢通过比赛的方式来显示自己的能力。幼儿会和同伴争论“我的最漂亮”“我举的最高”“我吃的最快”。幼儿会通过比较自己的身高、举手的高度、吃饭的速度等来展示自己的能力。在比赛的过程中,幼儿展现出强烈的输赢观念。幼儿希望自己是更快、更高、更好的那一个。在幼儿相互比较的过程中,他们逐渐将成人社会的评价标准吸纳到自己的生活世界中,并运用这些评价体系来建构强大自我。

第三,儿童还善于借助“外力”来显示自身的强大。幼儿选择借助的外力可以分为两种:一种是在成人世界中具有一定权力、身份的角色形象,另一种是在其他生物中具有强大力量的角色形象。

在第一种情况下,幼儿常会借助某种成人赋予的身份向同伴显示自己。幼儿会模仿成人的语气、姿态和自己的同伴互动。“今天我是副队长!都要站好了!”“我今天是小老师,赶快收起来!”儿童通过观察身边那些被赋予了某种权力、身份的成人行为,将成人文化中的权力关系吸收到同龄人互动中,创造性地再现身份、权力与个人力量之间的复杂关系。

在第二种情况下,幼儿非常喜欢借助有超能力的其他生物来显示自己的力量。例如,男孩子会在拼搭建构材料后跟同伴展示自己的建构物具有的某种超能力。男孩们经常会使用“我是XXX”这个句型来展示自己的超能力。他们喜欢说“我是超级飞侠”“我是奥特曼”“我是恐龙大王”“我是蜘蛛侠”;而女孩们则喜欢说“我是艾萨(冰雪女王)”“我是小马紫悦”。跨越性别会发现,儿童群体选择成为的角色形象都具有某种强大的超能力。无论是男孩们喜欢的超级英雄,还是女孩们追捧的艾莎公主,虚构的超能力生物给幼儿带来了前所未有的掌控感,满足了幼儿建构超强自我的内在需要。在全球化的时代背景下,幼儿深受大众传媒,特别是动画片中塑造的各种角色形象影响。动画片是成人为儿童创造出的一种重要的文化符号,其中也蕴含着成人文化对儿童群体社会化的期待。在全球化背景下,多元文化符号在世界范围内快速传播。例如,来自美国的迪士尼游乐园、迪士尼公主系列动画片在世界各地风靡,作为一种成人为儿童制造出的文化符号,它深深影响了世界各地儿童的日常生活。但是面对成人创造出的这些文化符号,儿童并未消极、被动地模仿,而是有选择性地将其吸收、内化为同龄人互动中的重要媒介,用以建构同龄人文化。

此外,经过田野研究还发现,在全球化的时代背景下,中国儿童群体仍保留着对于中国传统文化符号的继承、吸收、内化与重构的互动经验。例如,幼儿通过对中国传统文化中关于十二生肖文化符号的运用,在同伴互动中彰显自身的力量。十二生肖对中华民族几千年的文化产生了深远的影响。“十二生肖中的十二种动物恰恰是人类初民所崇拜的各种动物图腾中的一部分。”[27]在儿童的思维系统中,十二生肖和原始人的图腾信仰有异曲同工之处。幼儿会通过把自己生肖属相的能量转借到自己身上的方式来显示自己的强大。在中国幼儿园,入学要求规定招收的新生必须是在每年9月1日前出生的年满3周岁的幼儿。这一招生制度使得在每个幼儿园小班中都可能出现两个相邻年份出生(两种生肖属相)的幼儿。研究者在J市幼儿园观察时,在G园B班和Z园A班班级幼儿群体中就包含了“属老虎”和“属兔子”的两类儿童。两个班级幼儿在交往中经常使用这樣的策略:属老虎的幼儿会强调“我属老虎,你属兔子,我可以把你吃掉”,而属兔子的幼儿面对属老虎的同伴时,就会强调自己的爸爸属“老虎”、妈妈属“牛”、爷爷或奶奶属“龙”,可以来保护自己。对幼儿来说,无论是中国本土的文化符号——生肖文化,还是全球化背景中通过媒介传播的文化符号——奥特曼、冰雪女王,都使儿童群体建构自身的同伴文化时展现出一种超越自身局限的更为强大的自我。

2. 展现压抑自我

在与同伴的交往中,幼儿间除了喜欢相互展示自我的强大,还会借助班级中的一些隐蔽性空间,展现出“自我”深处被压抑的一面。幼儿行为主要表现为以下三种策略。

首先,在同伴之间故意说“如厕用语”。已有研究也发现:“孩童四岁时,许多儿童有时倾向喜欢造词,或使用如厕用语(bathroom language),譬如pee-pee(小便)、ca-ca(大便)、poo-poo(大便)、potty(大小便)。”[28]如厕语言是在儿童语言发展中很自然的一段过程,随着年龄的增长,很多孩子会不再热衷说这样的话语。在幼儿之间,他们会在聊天时候故意加上“臭粑粑”“大便”“臭屁”这些如厕用语。幼儿使用这些词汇时通常会避免教师在场。幼儿使用这些用语的主要目的是和同伴说笑。一旦幼儿发现教师出现,他们就会快速更改自己的语言,或者露出不好意思的表情。

其次,暴露身体隐私部位逗笑同伴。当幼儿进入一些固定的比较隐蔽的班级区域时,特别是进入厕所区域后,幼儿会做一些被成人视为“不文雅”的行为。例如,故意朝向同伴做出拍屁股等搞笑的行为。而且这种行为不仅会在男孩子间进行,女孩子间也会通过这样的举动来逗笑同伴。

最后,幼儿会联合起来捉弄老师。幼儿对教师的“捉弄”并没有恶意。被幼儿选中“捉弄”的对象,恰恰一些更有亲和力的教师。例如,教师在开展集体教学活动时,对幼儿会有更严格的纪律约束,从而保证课堂中的教学效果。通常教师会要求幼儿保持安静,注意力集中。但是,幼儿却喜欢抓住教师讲话中偶尔的漏洞,进行夸张表现。幼儿会模仿老师的口误,胆子最大的幼儿常常是“领头羊”,其他孩子们会一起附和,增加同伴群体的力量。幼儿联合起来捉弄老师,就改变了原本由成人掌控的局面。

整体来看,上述三种策略都是儿童群体对于一直被成人管理的压抑自我的积极反抗。对于幼儿来说,冲破成人设置的各种“禁忌”是童年生活的重要主题。在与成人设置的各种“禁忌”相互对抗的过程中,幼儿体会到了掌控自己生活的快乐体验。

(二)儿童同伴间的友好相处

儿童积极地参与到同龄人世界,获得所属群体的成员资格,对于儿童同伴文化的集体性建构具有重要意义。科萨罗也指出:“孩子是爱交际的。他们想要加入、参与并想成为小组中的一部分。”[29]随着田野研究的开展,能够发现三所幼儿园中的儿童基于各自的园所环境,善于运用多种交往策略,积极建立并维护与同伴的共同游戏关系。幼儿们逐步成为所属文化中的重要成员,无论是为同伴文化的生成还是成人文化的再构都贡献出重要的力量。

1. 分享材料,共同游戏

在田野研究中日渐发现,即使是小班年龄段的儿童,他们也更喜欢和同伴一起活动。幼儿既希望其他幼儿可以和自己一起玩,也希望可以加入到其他幼儿的游戏中。在与同伴交往的过程中,幼儿之间逐步形成了两种看似矛盾但却紧密相连的行为方式:一方面,幼儿通过主动与其他幼儿分享游戏材料,积极建立共同的游戏关系;另一方面,一旦两人之间的游戏关系达成,幼儿就会严格履行对已经形成的“游戏空间”和“游戏秩序”的保护,排斥其他幼儿加入。儿童的行为容易被成人误以为是不愿分享、自私的表现。事实上,幼儿并不拒绝分享,幼儿实则是想要保护正在进行的共同活动。“对互动空间的保护,是儿童积极维持他们对于自己努力创造的游戏活动的控制。”[30]对于年幼的孩童来说,在班级生活中自由游戏的时空都是有限的,能够找到共同游戏的同伴是极为宝贵的。这两种看似矛盾的活动实质上都是幼儿为了维护与其他幼儿一起游戏而进行的积极行动。

2. 地下礼品赠送,建立交情

幼儿还巧妙地把班级中的一些稀缺资源或是被禁止的物品带到学校与其他幼儿分享,在同伴间建立交情。首先,幼儿会采用主动赠送稀缺资源来建立交情。例如,在G园B班,教师允许幼儿携带自己的水彩笔、蜡笔进入班级。而拥有各种笔的幼儿逐渐成为同伴中稀缺资源拥有者。缺少水彩笔的幼儿则需去跟资源拥有者借笔。在借笔的互动过程中,拥有稀缺资源的幼儿会采用“我送你一支荧光笔吧”“我送你一把彩笔”“我送你一盒彩色铅笔”的行动主动与其他幼儿建立交情。

其次,幼儿之间还会通过交换被教师禁止的物品或食品来建立交情。幼儿会在入园时悄悄带一些零食或小玩具与其他幼儿分享,建立同伴间的交情。在孩子之间流通的地下物品很多都是成人并不在意的小玩意,一些小的贴纸或是幼儿自己的折纸作品、鞋子或是衣服上的小装饰品,甚至是用从毛衣上的绒毛搓成的小球,这些都被儿童用来交换或者相互赠送以建立交情。

3. 早期友谊关系的形成

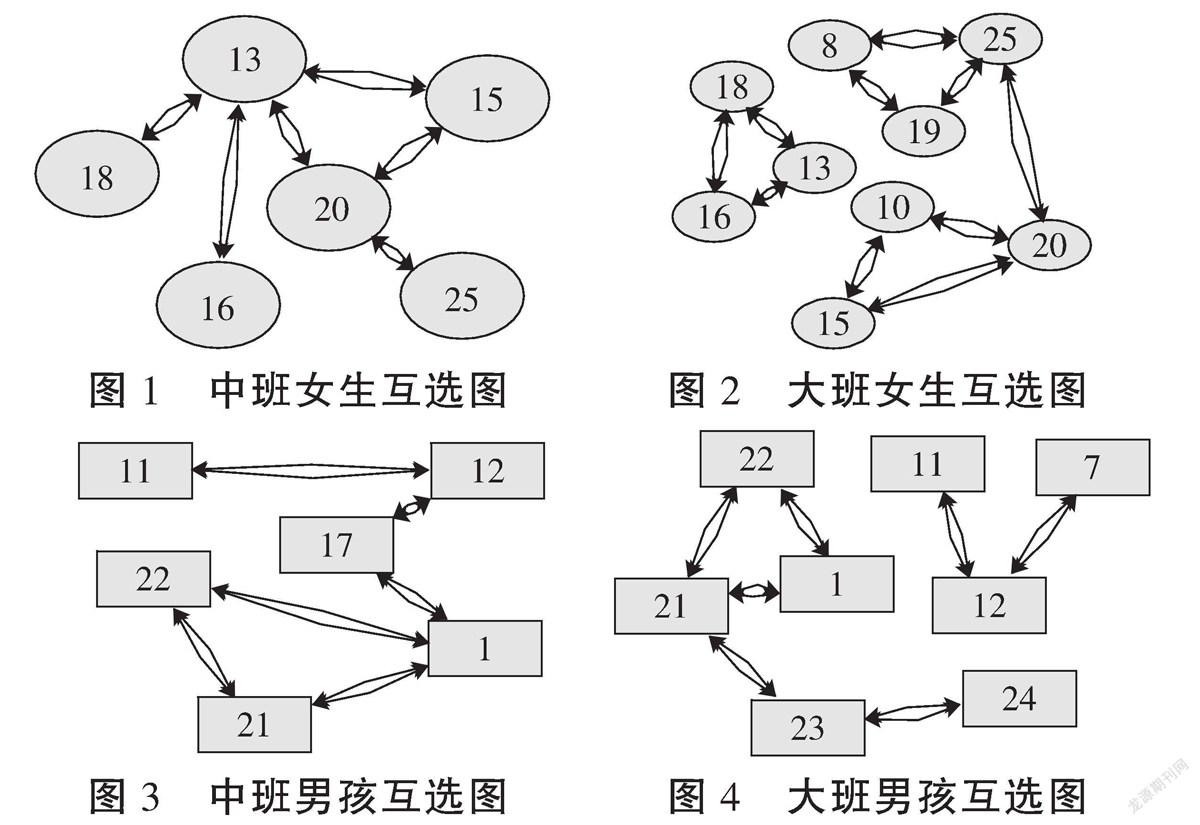

伴随着儿童同伴间共同游戏经验的积累,早期童年友谊关系逐步形成。整体上,幼儿从小班到大班,随着交往的深入逐步出现以性别为基本单位,非常穩定的早期友谊关系。在S园C班,研究者对班级幼儿群体的同伴关系进行了跨越两年的追踪研究。通过整合幼儿访谈资料和田野观察资料(图1至图4为幼儿间同伴提名最喜欢同伴的统计结果)发现,班级中幼儿以性别为基本分析单位建立的友谊关系趋势明显。对于年幼儿童而言,最初的朋友就是可以经常和自己一起玩的人。通过对三所幼儿园的田野资料进行分析,能够归纳出幼儿间早期友谊关系具有三个明显的特征:第一,随着孩子们在幼儿园共同生活经验的积累,孩子们的交友范围在扩展。亲密交友圈涉及的班级幼儿无论是男生还是女生都在增加。第二,班级中早期友谊关系建立后,具有很强的稳定性和持续性。第三,班级中早期友谊关系具有明显的性别分化倾向。男孩和女孩都更倾向于和同性别同伴建立亲密关系。此外,与男生相比,女生之间的交往关系更复杂,女孩们也更喜欢建立亲密的关系。无论是两人组还是三人组,女孩组成的亲密友谊关系数量都超过了男孩们。

在女孩间的亲密关系建立过程中,早期家庭中积累的交往经验、相同的兴趣爱好、共同游戏的时机都是促进女孩友谊形成的关键要素。随着田野观察的深入,研究者发现与男孩子热衷于身体对抗不同,女孩子倾向于更为温柔又亲密的身体接触。女孩们常常聚在一起说“悄悄话”,以此彰显彼此间的亲密关系。这种近距离的身体接触帮助女孩们获得了重要的安全感和归属感。同时,女孩们还会一起探究与“美”和“亲密关系”主题相关的假装游戏,进一步稳固群体关系,形成“闺蜜圈”。

男孩子间建立的早期友谊和女孩子们一样,组成朋友圈的对象一定是经常在一起玩的同伴。但与女孩子通过温柔的身体接触建立亲密关系非常不同,男孩子通过彼此间的身体对抗建立起友谊关系。在对男孩们的访谈中,当研究者问到“我经常看到你们男孩子聚在一起,你们会玩什么呢?”,男孩们笑着回答“我们喜欢打来打去”。在田野观察中能够发现男孩们聚在一起时,喜欢在游戏中进行相互争斗,特别是借助具有超能力的假想物体进行对抗游戏。在男孩的访谈中,幼儿谈论自己喜欢的动画片时,提名了《爆裂飞车》《绝地求生》《迷你特工队》。男孩子选择的这些动画片,都包含了对抗、冒险、战斗等英雄主义的价值观念,而共同的喜好也使得男孩们有了继续玩假装游戏的主题。男孩们进行的假装游戏中主题涉及战争、变身、合体等充满了对抗性的元素。男孩们的这些特点,也使得他们在同伴关系的建立中更具有开放性。男孩们痴迷的不是在关系中获得稳定感和归属感,而是渴望在对抗性的关系中赢得掌控感和力量感。

总之,经过田野研究可以肯定的是即使是学前儿童,他们都在积极发展早期友谊关系,并调动身边的各种有利资源去扩展、维系这些宝贵的亲密关系。幼儿从独自游戏走向同伴间的合作游戏,其社会性参与程度明显在增强。这个过程使得幼儿逐渐走出个人世界,而进入到更广大的群体世界中。

(三)儿童同伴间的冲突分化

“尽管社会参与和友谊的建立是年幼孩子同辈文化的核心过程,但在童年早期,同辈关系中的分化过程就已经开始。”[31]冲突与社会分化的过程相伴而生,一方面促使儿童同伴群体内部的组织结构变得更加复杂,另一方面也使得儿童同伴文化的内涵变得更加富有层次性。

1. 交往冲突

在三所幼儿园中,儿童群体内部的冲突类型可划分为两大类:第一类是较为外显的肢体冲突;第二类则是比较隐蔽的语言冲突。在研究者观察的三所幼儿园中,幼儿间肢体冲突的最主要原因是争夺操作材料。从整个班级生态环境来看,引发争抢的“材料”往往具有这样的特征:材料在使用上没有明显的顺序限定,材料的数量和构造不适合多人同时操作,材料在班级中属于“稀缺资源”。

除了直接的肢体冲突,在幼儿同伴的交往过程中他们也会进行激烈的言语冲突和辩论,而且这种语言上的争论通常不容易被老师发现。幼儿间会使用隐蔽的语言策略发生冲突。其中最为隐蔽的语言冲突策略就是使用“朋友”一词的归属感和排斥性给同伴制造压力。在与同伴交往中幼儿会主动使用“朋友”这一词汇帮助自己有效地加入游戏、保护游戏空间,积极地维护自己的自由玩耍时机。例如,幼儿会说“我是你的朋友,对吗?我是你的朋友就可以,对不对?”“你不给我,我就不和你做朋友了”“他/她不可以,(因为)他/她不是我的朋友”。语言冲突的过程会出现同伴间的排斥,这会给幼儿的情绪带来很大的压力。但在这个过程中,幼儿之间也慢慢建构起更为紧密的同伴关系网络,建立起彼此间的归属感和亲密关系。

2. 社会性别分化

与此同时,伴随着儿童对交友对象的选择、亲密关系的建立,儿童同伴群体的社会分化过程不断展开。其中最为明显的行为特征是出现了显著的社会性别分化现象。所谓社会性别,是指两性在社会文化中形成的属于女性或男性的群体特征和行为方式。社会性别概念强调性别的文化特性,是社会与文化赋予男性气质和女性气质的种种意义。[32]社会性别分化现象将会促使儿童同伴文化内部形成更为复杂的小文化圈,展现出不同的亚文化风格。

研究者在三所幼儿园开展民族志时发现,整体上,三个儿童群体日渐展现出了显著的社会性别分化趋势。但G园B班与S园C班的幼儿群体内部表现出的性别分化现象比Z园A班的幼儿群体更为明显。尽管研究者在Z园A班和G园B班进行田野研究时,两个班级中的幼儿都处于小班到中班上学期(3~4岁、4~5岁)的阶段。但整体上,Z园A班幼儿之间进行的跨性别游戏更多,幼儿之间尚未形成较为固定的游戏伙伴关系。通过对不同类型资料进一步分析整理发现,在Z园A班,教室内主要以桌椅将幼儿固定在“U”型的座位上,幼儿的座位也是由教师直接安排好的,且在Z园A班,班级中幼儿(42人)人数多,幼儿间自主游戏的时间有限,这些因素都可能影响儿童群体内部性别分化趋势的展现,而在G园B班(25人),幼儿间没有固定的座位,孩子们有更多的时间和机会选择同伴游戏,这些因素能够促使幼儿间在互动中表现出更为明显的性别分化现象。在田野观察中,G园B班内幼儿间开展的常规性群体游戏中,已经明显表现出根据性别特征分配游戏角色的现象。当研究者在S园C班(24人)进行研究时,班级中的幼儿正处于中大班(5~6岁)阶段时,性别分化的趋势表现得尤其明显。研究者认为这一现象的出现一方面与儿童的生理成熟有关,但更重要的是与S园C班的班级环境、一日生活流程安排、幼儿间自由游戏的机会有密切关联。随着幼儿园课程改革的发展,S园C班幼儿一日生活安排以游戏化课程为主,教师给予了儿童更多的自主游戏和交往空间,也使得儿童有机会展现出自主选择背后的性别分化现象。

随着田野观察的深入,研究者发现,幼儿同伴关系建立之所以会表现出明显的社会性别分化趋势,一个重要的原因是男孩和女孩群体在共同游戏主题的选择上存在明显差别。正如上文论述的,在建立友谊关系的过程中,男孩子间的共同游戏主要围绕着“超强力量与战斗竞争”展开,而女孩子间的共同游戏则围绕着“美与亲密情感”开展。

男孩之间非常喜欢将现实中小的模型玩具想象成他们认知中超級强大的物体形象。男孩们会用夸张的语气发出“变身”“合体”的声音,然后瞬间表现出非常强大的样子和同伴互动。男孩们在“以物代物”的假装游戏中,特别喜爱把带有超能力的物品或人物嫁接到自己可控的物体上,从而间接彰显自身的强大。这是男孩互动游戏主题选择中非常显著的特征。男孩们在共同游戏中主要会选择两种事物来彰显自身的强大,并与其他男孩进行战斗竞赛。第一种是外表超大且具有破坏性的大型物体。例如强力飞机、超级火箭弹、枪。第二种是具有超能力的人物形象化身。例如奥特曼、蜘蛛侠、擎天柱、爆裂飞车。男孩们会先利用建构材料进行拼搭,然后利用拼搭物进行角色扮演游戏。男孩们之间进行的角色游戏都会伴随着“比谁更厉害”或是“探险—拯救”而展开。男孩们经常会在与同伴的游戏中用“超级”“无敌”“非常厉害”等修饰词来形容他们搭建出的玩具材料。男孩们逐渐从“我的玩具很厉害”“我的玩具可以打败你的玩具”过渡到“我很厉害”“我可以打败你”。男孩们热衷于对超能力角色的扮演,这满足了男孩们在战斗主题游戏中获得胜利的强烈愿望。同时,也满足了所有幼儿力图彰显自身强大力量,掌控生活的内在需求。男孩们喜欢假想自己是一位可以拯救并掌控一切的超人。在男孩们进行的游戏中,他们会争抢英雄角色,而把群体中最弱或最不受欢迎的男孩分配为“怪兽”“小偷”“恶魔”这样的邪恶角色。男孩们在这些战斗游戏中充分展现了自身对于英雄主义、家园守护的强烈愿望。男孩们在这样的同伴文化圈中逐渐获得了最初的男子气概。在自身性别社会化的过程中,儿童群体发挥了不可或缺的重要作用。在对儿童进行访谈时,男孩子们也表示自己更喜欢建构类的游戏,他们更愿意去建构区和益智区玩。实际上,男孩子的这种选择满足了他们通过自由搭建材料然后进行战斗的愿望。

在女孩们的互动中,她们喜欢围绕美和情感有关的主题展开游戏。女孩们之间进行的共同游戏可以分为两大类:第一类是女孩之间进行的与“美”相关的互动。女孩间会玩“谁的裙子更漂亮”“谁的裙子可以转得最大”的“比美”游戏;也会一起玩“化妆变美”的装扮游戏;还会化身公主和王后,假装佩戴美丽的王冠进行角色扮演游戏。第二类女孩间的游戏是与亲密情感相关的角色扮演游戏。女孩们会扮演“妈妈给宝宝煮饭”“生宝宝”“做饼干的姐姐妹妹”“走失了寶宝的焦虑妈妈”等角色还原女孩们关注的亲密情感关系。通过田野资料的分析发现,女孩们热衷于在角色游戏中扮演照料者与被照料者的生活角色,特别是在游戏过程中常表现出对同性别母亲角色的关注和依恋的情感。此外,女孩们还会选择与“美”相关的主题,如化妆、漂亮衣服、皇冠等外在的装饰。女孩更喜欢在角色游戏中一起扮演公主游戏,也更喜欢用雪花片等建构材料制作花园、城堡等物体。总之,女孩子自发引起的互动游戏中,选择的大部分都是与同性别角色密切相关的主题。追求外在美和情感的释放是女孩群体中的核心主题特征。而在访谈中,女孩子则表示她们更喜欢选择去玩的区域是美工区。正如访谈中女孩们的解释:“因为美工区,我们女孩子都喜欢去那边做东西。”在美工区里有更多色彩鲜艳,可供女孩们操作用来制作美丽事物的原材料。

总之,冲突与社会分化是儿童同伴文化中的核心要素。儿童之间的冲突和分化是伴随着群体生活自然展开的,冲突和分化的过程促使儿童同伴群体的社会组织不断朝向更复杂的结构发展。

(四)儿童集体性的常规游戏

常规游戏是儿童间在交往过程中自然形成的一种稳定的活动形态。儿童集体性常规游戏每天都在特定的时间段重复发生,班级内多数幼儿会共同参与,是一种发生在儿童群体内部的常态性活动。科萨罗认为:“常规(routines)本身具有惯习性(habitual)、理所当然性的特点,给儿童和所有社会行动者提供了安全感和对特定社会群体的共同归属感。常规具有高度可预见性,也为一系列社会文化知识的生产、展示和阐释提供了框架平台。”[33]在儿童之间,“共享性游戏一经建立,儿童便会创设一系列的行为常规”。[34]在集体性常规游戏中,包含了“对儿童同辈文化共同价值观与利益关切的模式化的、重复的合作性表达”。[35]经过对三所幼儿园田野资料的编码归类发现,三个儿童群体充分利用了各自幼儿园的活动资源,集体建构了多种常规游戏。在集体性常规游戏中,儿童群体展现出一种独特的行为模式——集体性假装。集体性常规游戏充分展现了儿童同伴文化的创造性和共享性,以及对于成人文化的创造性吸纳及再构过程。整体上,集体性常规游戏为幼儿之间形成归属感、建立身份认同、创造儿童同伴文化有突出贡献。

1. “火山爆发了”:儿童假装制造“危险”的集体性常规游戏

与室内环境相比,户外为儿童提供了更多自由奔跑、追逐的活动空间。在户外场上,幼儿“用全部肢体充分感受生命,他们可以在游戏中体验勇敢无畏和冒险精神,探索新地形,创造出令人激动的、戏剧性的情境”。[36]在田野观察中发现,儿童群体善于利用户外场上的资源,开展了一种假装制造“危险”的冒险游戏。

这种“危险”游戏会重复在户外场上发生,并伴随固定的行为模式。首先,幼儿会发现一处特殊的空间,例如,比较高的坡、围在铁栏杆里的消防栓等;随后,幼儿会将这些高的坡或是消防栓假想为火山等爆炸危险源;然后,幼儿会一起故意接近“危险源”并由其中的一个幼儿率先喊出“XXX爆炸了”的警告,剩下的幼儿一起向四周快速跑开;而后,幼儿们会再一次接近“危险源”,并再一次在“爆炸了”的尖叫中撤退。发现危险—成功逃脱危险—返回危险地—再次发现危险—再次成功逃脱危险的集体假装行为会一次次重复发生在幼儿园的户外场上。

“爆炸游戏”充满了紧张感和刺激感。儿童群体将从成人世界获得的关于“火山爆发”“消防栓爆炸”等事物的危险性知识经验与自己所处的幼儿园空间场景建立关联。通过集体性的假装游戏,儿童群体在“自己制造危险—逃脱危险—征服危险”的反复过程中不断获得掌控感。集体性的冒险游戏使得儿童群体获得了更为强大的力量,缓解了儿童内心深处的成长焦虑以及对于危险事物的恐惧。

2. “要给钱”:儿童创造性再构社会生活经验的集体性常规游戏

在户外场上,幼儿还善于将自己去游乐场或乘坐高铁等社会生活经验创造性地再构到与同伴的集体性常规游戏中。在Z园户外场上,幼儿创造性地共同改造了一座成人用来训练幼儿平衡感和腿部力量的“铁链桥”。在使用“铁链桥”时,幼儿群体创造性地增加了“给钱”环节。当幼儿们抵达户外场使用“铁链桥”时,会有一个幼儿站在“铁链桥”的一边,对每一个穿行者说:“要给钱!要给钱!”每一位穿行的幼儿也会配合地回应:“给钱了,给钱了!”而且,儿童群体还默契地把成人社会中的“钱”替换成在户外场上可以获得的“树叶”。通过儿童群体的创造性改造,成人设计用来身体锻炼的“铁链桥”被赋予了崭新的游戏意义和持续的游戏乐趣。

3. “恐龙家族的聚会”:儿童再构家庭生活经验的集体性常规游戏

此外,儿童群体还创造性地改造家庭生活经验开展集体性常规游戏。在S园的户外场上,C班儿童群体将人类的家庭生活与自己喜爱的强大动物进行联结,创造性地生发出家族聚会的常规游戏——“恐龙家族聚会”。在S园户外场上,C班幼儿把各种颜色的轮胎一个挨着一个围成一个闭合的圆圈。然后,幼儿们会围坐在这个闭合的圆圈中分配“恐龙家族”的游戏身份:一个能力强大的男孩会主动扮演“恐龙家族的爸爸”,然后由“恐龙爸爸”在女孩中挑选一位扮演“恐龙家族的妈妈”,剩下的幼儿则会扮演两人的“恐龙宝宝”。在这个游戏中,班级中多数幼儿都愿意加入进来,但班级中不受欢迎的幼儿会被排斥在外。被分配了角色的幼儿会围绕熟悉的家庭生活场景,进行各种假装游戏。幼儿们把圆圆的轮胎假想成家中的淋浴房、餐厅、卧室,或者是可以外出玩耍的私家汽车、游船等。一方面,幼儿们创造性地把各种家庭生活场景再现在幼儿园空间中,用来生成同龄人文化;另一方面,幼儿也利用“家族”概念传达出的亲密关系,区分同伴之间的亲疏远近,从而在同龄人之间形成更强的凝聚力和归属感。

(五)儿童群体对班级规则的“二次调整”

与家庭生活不同,“作为一个特殊的教养机构,幼儿园有对规范与制度的特殊要求”。[37]教师对幼儿进行的行为规范会转化成班级一日生活中的各项规则要求。规则的要求往往是统一的、强制性的。随着幼儿对班级中各项规则的熟悉,儿童群体会通过对班级规则进行“二次调整”(Secondary Adjustment)为自己争取生活的部分控制权。“二次调整”由戈夫曼(Erving G)提出,是指“任何可供组织成员使用未经授权手段,或达成非法目的的惯习性安排(Habitual Arrangement)。通过二次调整,组织成员可以逃避组织对其应该做什么、可以得到什么、应该成为什么样的人等方面的规定与限制”。[38]“二次调整”可以看作是儿童群体对成人规则世界的创造性集体应对。儿童通过主动改变成人制定的规则获得快乐、赢得掌控感。儿童群体对班级规则的“二次调整”并不以破坏教师制定的班级规则为根本目的,相反,幼儿对班级规则的“二次调整”进一步维护了班级的秩序。同时,幼儿对班级规则的“二次调整”也促使教师主动调整规则中的不合理处,使班级的规范制度朝向更为人性化的方向发展。

1. 对班级时间规则的调整

在幼儿园班级生活中,教师掌控下的时间节奏强调的是系统性、秩序感,关注幼儿时间意识的培养。教师通过强调“在规定时间做规定的事情”“催促,提高时间使用效率”两种策略强化幼儿的时间规则意识。随着幼儿对班级规则的熟悉,一方面,幼儿会发现自己无法直接反抗成人制定的时间规则;但另一方面,幼儿又会积极地采用各种策略抵抗成人的控制。

(1)提前“偷”吃:幼儿利用时间规则制造快乐。

幼儿会联合起来在餐点时间通过“提前偷吃”,挑战由成人制定的“等待保育员发放好食物后,大家一起吃”的统一要求。“提前偷吃”即是孩子之间的小秘密,而实际上老师也是知道的。但教师并未严格禁止、惩罚儿童“提前偷吃”的行为。因为在餐点时间,教师更强调的行为规则是“保持安静”。幼儿悄悄进行“偷吃”活动,实则就是在维护教师的这一规则要求。同时,教师也认同等待保育员分发食物后统一吃饭是可以有弹性的。因为班级中幼儿数量多,天气冷的时候,先分到的食物很快就会凉掉,幼儿食用了反而不利于健康。幼儿也渐渐从老师“弹性”的态度中找到了既能在同伴间制造快乐,又能掌控自己生活的方法。幼儿小心翼翼地对一致性的规则加以修改,不断试探成人设置的行为边界,更好地理解了成人世界规则的意义。

(2)“谁慢谁就赢”:幼儿主动改变成人规定的时间规则。

对三所幼儿园的田野研究跨越了近五年时间。尽管幼儿园间班级一日生活组织中有了诸多改变,但统一午睡的时间规则被保留下来。幼儿园中的午睡环节是统一性的、强制性的制度安排。无论幼儿是否想睡,也不论幼儿是否真的能睡着,在这段时间中,班级里所有的孩子都必须参与午睡。在午睡时间,教师对幼儿的要求是“快点睡了”“小眼睛、小嘴巴闭起来”“睡觉时间,不要聊天”。但面对一致性的要求,幼儿会想出各种各样的方法延迟自己睡觉的时间,特别是对于那些不想午睡的幼儿,他们会尽可能想出各种策略延迟自己的入睡时间。例如,幼儿们会按照老师的要求在睡觉前自己脱衣服并整理好。但是,幼儿并不会真的快速把衣服脱掉、整理好。恰恰相反,不愿意午睡的幼儿会故意放慢脱衣服、折衣服的速度。有些孩子还会在这个过程中和同伴玩“谁慢谁就赢”的游戏。这样可以一边增加乐趣、拖延时间,一边主动违反成人制定的“谁快谁最棒”的规则要求,获得掌控权。

幼儿对于成人规则的“二次调整”对于社会规则体系的维系和更新都发挥着极为重要的作用。目前在中国的部分幼儿园中,已有先行者开始尝试调整统一午睡的制度。试想如果儿童群体一直默默忍受,从不反抗,成人又如何能够意识到统一管理背后存在的问题。在午睡这个环节中,能够清晰地看到儿童群体面对成人统一规则的变通能力。儿童对午睡规则的“二次调整”,实则让成人文化朝向一种更加民主、人性化的方向前行。

2. 儿童对空间规则的“二次调整”

除了对班级生活中时间规则进行积极的调整,幼儿还会对班级中与空间有关的规则进行“二次调整”。主要表现为两种策略:(1)幼儿会主动改变由教师规划的活动空间的功能。例如,在三个班级教室内都有一块用来开展集体教学活动的空地。这块空地在组织集体活动时会处在教师的严格管控下。但随着集体活动的结束,这块空地又会被幼儿重新利用变成自由游戏的场所。(2)幼儿还会通过主动逃避成人的视线,创造机会隐蔽地建构出与同伴交往的“秘密空间”来延展自由活动的空间。这些“秘密空间”帮助幼儿暂时从成人掌控下的活动空间中逃离出去,保证了幼儿之间相对自由地开展“地下生活”。这些秘密空间主要包括:各个区角、厕所、远离黑板的教室角落、走廊等。这些场所常常是被老师放松管理的地方。因此,在这些空间下幼儿会有更多自主活动的机会。幼儿之间也会积极地利用这些自由的活动空间,创造出各种玩的方式和内容。

五、学前儿童同伴文化的生成路径分析

儿童同伴文化形成于儿童群体内部,是以儿童为主体创造的文化形态。通过深描儿童同伴文化的核心主题,可以展现儿童群体独特的行为方式,反映出儿童群体共同的行为关切、价值追求。儿童同伴文化具有公共性、集体性、共享性和行动属性。

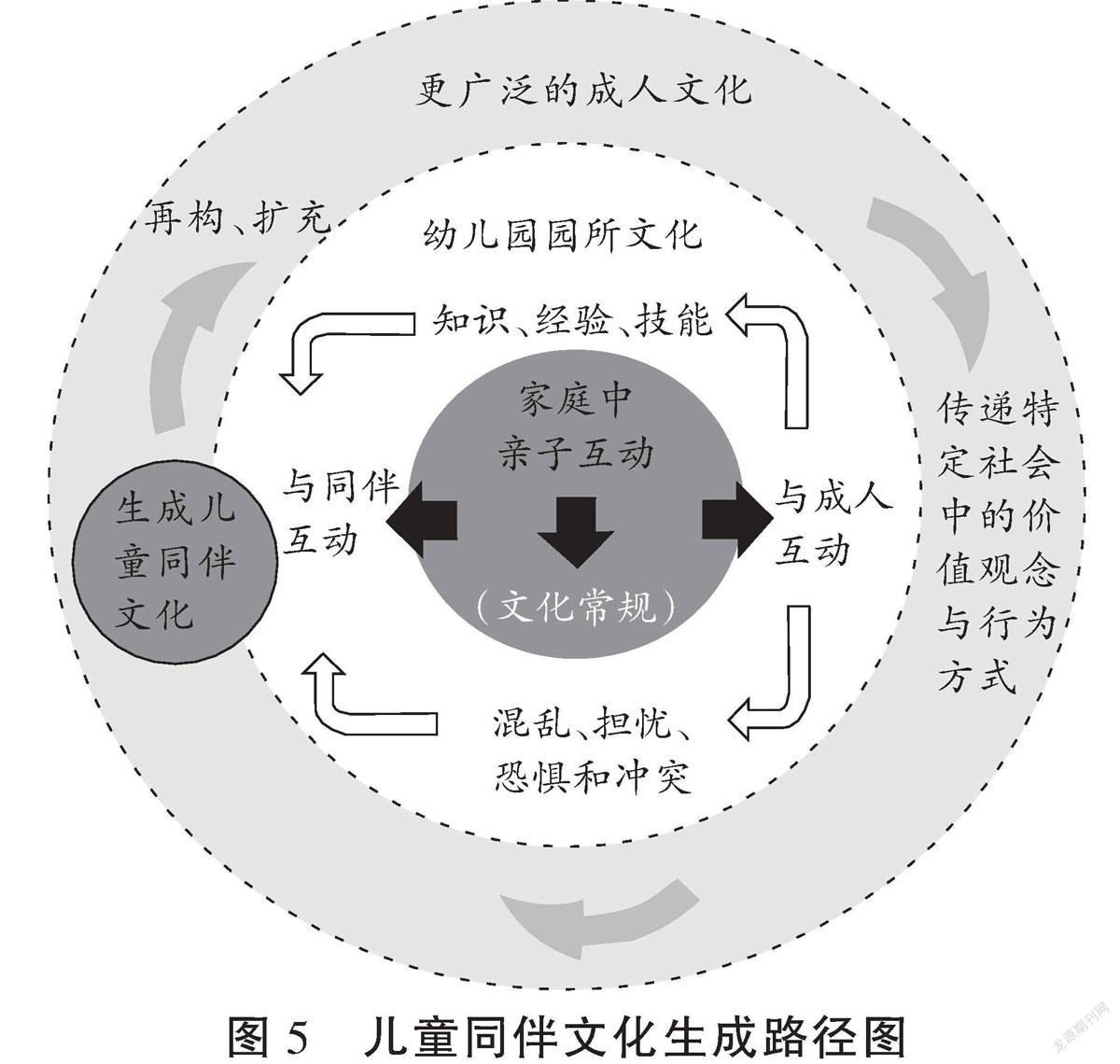

如图5所示,儿童同伴文化的生成与儿童出生后就一直伴随左右的成人文化密切相关。早期家庭中的亲子互动,为儿童积累了大量的参与文化常规活动的经验。这些经验在儿童进入幼儿园后,不断展现在其与同伴及其他成人的交往世界中,成为儿童群体生成同龄人文化的重要资源。儿童群体通过对这些经验的创造性占有,在游戏中不断吸收、革新已有的成人文化,达到对成人文化的再构与扩充。幼儿园中儿童同伴文化的生成有其特殊的场景特征。儿童同伴文化一直行走在“前台生活”与“后台生活”[39]并存的双重时空下。在这一时空背景下,儿童群体在同伴交往过程中逐步展现出了独特的行為模式,也反映出儿童群体所持有的共同价值关切。在成人主控的班级生活中,儿童渴望展现强大的自我,掌控自己的生活。随着与更多同龄人的交往,在共同游戏的动力下,儿童积极地加入到所属群体中,获得成员资格。同时,儿童在社会性别分化的过程中,建立了结构更为稳定和复杂的同龄群体,并在其中不断完成自身社会化的使命。随着更大范围的同伴群体形成,儿童集体性的常规游戏给予了儿童更强的归属感和认同感,幼儿开始共同挑战并重整成人设定的规则。在对成人文化创造性的再构过程中,“儿童的文化”得以生成。

(一)儿童“自我”的成长:儿童同伴文化生成的内在源泉

儿童同伴文化生成的内在源泉是作为文化创造主体的儿童自我意识的苏醒。符号互动论的实际奠基人乔治·H.米德(George Herbert Mead)认为:“自我是某种不断发展的东西,它并不是与生俱来的,而是在社会经验过程和社会活动过程中出现的。”[40]米德强调自我的形成依赖于与他人的社会交往。儿童在与他人的交往过程中形成了两种不同性质的人际关系:垂直关系(Vertical Relationships)和水平关系(Horizontal Relationships)。“垂直关系是指儿童与那些比自己拥有更多知识和更多权利的成人(父母、老师)之间形成的一种关系,其性质具有互补性,即成人控制,儿童服从;儿童寻求帮助,成人提供帮助,如亲子关系和师幼关系。水平关系,是指儿童与那些和自己具有相同社会权利的同伴之间形成的一种关系,其性质是平等的、互惠的,如同胞关系和同伴关系。”[41]“同伴关系为儿童提供了在权力相对平等的环境中交往的独特机会。”[42]儿童同伴间建立的关系与儿童和成人之间形成的关系有根本区别。相较于成人,儿童会意识到自身的身材、力量、知识上的不足。在与成人的交往中,儿童的自我在一定程度上会受到压制。他们总会在与成人的较量中感受到不足和差距。但在与同伴的交往中,幼儿之间的关系更加的平等,彼此之间也有更多的相似之处。在与同伴相处的过程中,儿童自我的成长朝向更为主动的方向发展,儿童开始体会到主体性带给自己生活的掌控力。

在三所幼儿园的研究中能够发现,儿童群体都展现出了強烈的自主性和能动性。一方面,幼儿在同伴交往中善于运用多种策略显示自身的强大。从中能够看出幼儿对于建构强大自我的渴望,这也是儿童积极成长的重要标志。另一方面,幼儿也在同伴交往过程中展示出被组织规范约束着的压抑自我。同伴间相互显露出的真实自我,在一定程度上正反映出当前我国幼儿园的组织文化中仍存在成人对儿童同伴文化的不理解、不尊重、忽视甚至是压制的现象。在儿童同伴的互动过程中,幼儿个体展现出的独特语言风格、身体姿态等有意义的符号对于生成儿童同伴文化具有重要作用。但不可回避的是,在儿童的对话中也能够发现同伴之间十分热衷于比赛、较量。儿童交往中传达出的这一语言风格也能反映出成人文化特别是当前我国学校文化中“效率至上”的氛围对儿童群体产生的影响。

(二)儿童间的共同游戏:儿童同伴文化生成的核心动力

通过对儿童同伴文化的核心主题进行深描会发现共同游戏是儿童同伴文化生成的核心动力。即使是年幼的儿童,他们也更愿意和同伴一起玩,并在与同伴的互动过程中积极建立并维护共同的游戏关系。共同游戏的内在愿望促使儿童积极加入到所属群体的社会生活中,积极与同伴建立游戏关系,并逐步形成以性别为重要维度的亲密关系。通过共同游戏,儿童群体得以将成人世界吸收到的知识、经验以及恐惧、担忧进行创造性的改组和改造,在集体性假装游戏中生成同龄人文化。

“游戏乃是儿童的天性。”[43]这一观点不仅在生活中为人们所共识,也为许多思想家阐述。“游戏”可以看作是进入儿童世界的通行证。共同游戏是儿童同伴文化生成的核心动力。田野观察的过程也不断发现,儿童同伴文化的核心主题都围绕着共同游戏展开。幼儿为了“玩”会一起分享协作,为了“玩”又会彼此争吵辩论,还会在“玩”中化解矛盾。在与同伴自由游戏的过程中,孩子们自然地开始了性别分化过程,使得儿童社会的结构和层次更加丰富,促使儿童同伴文化的内涵和外延不断延伸。

对于儿童来说,“游戏是一种内在动机的活动,不需要特别的外在目的”。[44]与成人关注游戏的效用价值不同,儿童重视的是在玩耍过程中体会到的快乐。对于“过程性体验的关注”正是儿童群体关切的价值所在。在儿童同伴文化中其核心的价值追求是儿童对于过程、体验、情感的关注而非功利、结果、效用与价值。哲学家将儿童在游戏中的状态称为拥有了“游戏精神”。“游戏精神是一种自由想象和创造的精神,一种平等的精神,一种过程本身就是结果的非功利精神。”[45]游戏精神是儿童精神生活的生动写照,反映了儿童精神世界的自主、自觉。“游戏精神”最终形成了儿童同伴文化独特的价值追求。

(三)对成人文化的阐释性再构:儿童同伴文化生成的路径机制

经过三所幼儿园的田野研究会发现,儿童同伴文化的产生与成人文化间有着密切的关系。但两者之间的关系不是线性发展的,即所谓“不成熟的”儿童同伴文化被更“成熟的”成人文化引导、规范。儿童同伴文化的产生既不是对成人文化的简单模仿,也不是对成人世界的直接占有。儿童创造性地从成人世界中获得适当的信息,以产生自己独特的同伴文化。这个过程充满了儿童的创造性。儿童一方面利用成人世界的信息扩展了同龄人之间的文化(从成人世界转化信息以满足同龄人世界的各种关切),另一方面儿童群体也促进了成人文化的再生产与更新。为了描述这一过程,科萨罗在20世纪末正式提出“阐释性再构”(Interpretive Reproduction)理论。科萨罗以激进的立场说道:“传统的社会化(socialization)概念和术语本身就有问题,最好予以消除。在我的研究中,我不只是重复那些对社会化理论局限性的批判,而是提供一个替代社会化的概念,即阐释性再构。”[46]在科萨罗的观点中,“阐释性”(Interpretive)一词强调儿童参与社会的创新和创造性方面。儿童群体面对成人文化的包围,并不是简单地模仿、内化,而是更为积极地利用来自成人世界的信息,解决同龄人世界中的关切,创造并参与到自己独特的同伴文化中。“再构”(Reproduction)一词则强调儿童不仅仅是将社会和文化内化,而是积极地促进文化的生产和变革。这个词还意味着儿童由于参与到社会生活中,也会受到现有社会结构和社会再生产的制约。整体上,阐释性理论路径把研究的焦点放在了儿童在人类文化生产与再生产过程中的位置和参与上,而不强调儿童对成人社会的技能和知识的简单内化。

“阐释性再构”充分表明:儿童不只是简单地内化社会与文化,更会积极地影响文化生产与变迁的过程。换言之,儿童及其童年受到他们身处的社会和文化的影响;反过来,社会和文化本身又受到历史变迁过程的形塑与影响。“阐释性再构”明晰了儿童同伴文化生成的路径机制,对于解释儿童同伴文化与成人文化之间的关系提供了重要思路。

(四)学校文化的包容性:儿童同伴文化生成的外部环境要素

幼儿园中儿童同伴文化的生成有其独特的场域特征。作为儿童人生中加入的第一个正式组织,当年幼的儿童走进幼儿园,他们就开始面临一种崭新的成人文化——学校文化的洗礼。在三所幼儿园中,儿童同伴文化始终处于学校文化的包围中。“学校文化表现了社会上公认的、通过教师行为形成的学校行为标准。同伴文化则是一种学校文化的替代性文化,从某种程度上说,是在班级中对学校文化的补充。”[47]学校文化与儿童同伴文化之间存在着复杂的、动态的关系。两者之间既可能出现相辅相成、和谐共生的友好关系,也可能发展成截然相反的对立面,出现学校文化与反学校文化之间的对抗。因此,幼儿园中儿童同伴文化的生长离不开学校文化的理解与包容。一旦幼儿园的园所文化对儿童同伴间的交往充满了限制和排斥,那么儿童同伴文化生成的核心动力——同伴游戏将会受到制约,幼儿“自我”的生长也会受到限制,而儿童群体对成人文化的阐释性再构能力也会被排斥。儿童群体将始终处在学校生活的边缘,被视为成人文化的被动传承者和教化对象。只有当幼儿园的园所文化对儿童同伴文化充满了包容性、接纳性,儿童同伴文化的积极效应才能得到最大程度的发挥。

在幼儿园中,学校文化会通过教师在组织班级一日生活中的行为中展现出来。教师对班级一日生活的组织安排与幼儿园的课程建设之间密切相关。课程是“教育思想、教育理论转化为教育实践的中介或桥梁,教育实践常以课程为轴心展开,教育改革也常以课程改革为突破口而进行”。[48]本次民族志研究开展于2015年到2019年间。此时中国学前教育正进行新一轮课程改革。这也是改革开放后我国第三次重要的幼儿园课改。此次课改是在我国学前教育事业取得长足发展,学前教育的价值和学前教育质量不断被国家和社会重视的背景下开展起来的。“教育部2012年颁发的《3~6岁儿童学习与发展指南》正充分体现了该次课程改革的成果。”[49]《3~6岁儿童学习与发展指南》的颁布也标志着我国学前教育发展朝向探索“何为科学的学前教育”和“如何保障科学实施学前教育”两个方向深入前行。[50]此次研究中的三所幼儿园所在的两个省份正深度卷入此次课改的浪潮中,并走在前沿。2014年下半年江苏省教育厅、财政厅联合下发了《关于开展幼儿园课程游戏化建设的通知》,正式启动了江苏省幼儿园课程游戏化建设项目。而在2017年11月8日,浙江省教育厅也颁布了《关于全面推进幼儿园课程改革的指导意见》,开启了浙江省的幼儿园课程园本化改革之路。两省的课程改革都共同指向了“一日生活皆课程”“坚持游戏为幼儿园基本活动”的课程理念。

2015年當研究者开始在江苏省J市进行观察时,正是江苏省开始幼儿园课程游戏化改革的初期阶段。在G园和Z园都能够感受到园长及一线教师开始有意识地关注儿童的游戏,肯定儿童游戏的价值。Z园参考“安吉游戏”模式对Z园户外场上的游戏器械进行了更换,为儿童之间的共同游戏提供了重要场所,使得Z园儿童群体生成了一系列户外场上的集体性常规游戏。G园在班级一日生活中始终支持幼儿间的区域自主游戏活动,也让儿童在区域活动中展现出复杂的交往策略。但整体上,由于当时课改尚在起步阶段,J市又离省会较远,政策文件的执行在分层推进中需要时间,J市两所幼儿园的部分教师对幼儿同伴间的自由交往仍存在一定的限制。而在2018年,当研究者开始在S园观察时,已经是江苏省推行幼儿园课改的第4年,浙江省推行课程改革的第2年。明显的改变是S园教师在一日生活的组织中给予了儿童更多自由交往的机会。幼儿的餐点、饮水等生活环节有了更多的自主性,教师对于儿童同伴游戏的支持和接纳度更强。这也使得研究者在S园追踪观察时发现了幼儿群体自发展现出的社会性别分化现象。整体上,当成人设计、组织的幼儿园课程开始越来越关注儿童同伴游戏的意义与价值时,就为儿童同伴交往提供了更多的机会,也就为儿童同伴文化在幼儿园中的健康生长提供了重要的外部环境要素。需要警惕的是,先进的教育理念与相对滞后的教育实践之间仍在激烈地拉扯。在儿童群体对班级规则的“二次调整”中仍然能够看到当前中国幼儿园中儿童群体对学校文化中不够合理的制度规范进行的积极抵抗。幼儿群体始终发挥着自己的力量,积极地建构着滋养儿童同伴文化生长的场域。

六、结语

在心理学的发展史上,“直到20世纪60年代中叶,大部分关于儿童发展的理论都是行为主义的,强调模仿和强化是人类学习的主要机制”。[51]行为主义者对儿童的能力持消极态度,儿童被视为被动的角色,等待成人通过积极和消极的强化模式进行塑造和规训。随着建构主义心理学派的发展,直到“20世纪80年代心理学领域才开始越来越意识到儿童是社会行动者”。[52]建构主义心理学派的两位代表性学者皮亚杰(Jean P)和维果茨基(Lev V)都将研究焦点投在了个体儿童在自身发展中的能动性上,相对忽视了儿童群体内部的集体性力量。“皮亚杰的理论中,个体儿童以自身的方式掌握世界是其论证的核心内容。”[53]维果斯基的观点中尽管已经注意到文化系统对儿童的影响,但其理论的主要原理仍是强调“个体对文化的内化,文化对个体的改造与规约”,[54]也即人际交往体验对个体发展的影响。但对于“儿童在参与沟通活动的过程中如何使自身融入人际关系网和文化模式中,如何通过集体力量再造人际关系和文化模式,诸如此类问题,建构主义理论则鲜有论及”。[55]对儿童同伴文化生成路径的研究,特别是阐释性再构视角下对儿童群体能力的分析是对建构主义心理学的重要补充。

儿童是一个积极的社会行动者,儿童群体是人类文化的重要创造者与更新者。儿童同伴文化的研究成果应促使更多的儿童及童年研究者们反思传统发展心理学中的阶段论以及传统社会化理论的线性模式对儿童社群的能力低估。儿童群体在人类文化生产中的重要作用不应被忽视,儿童群体的社会地位更不应被轻视。成人社会应该谨记:“儿童约占人类的三分之一,并且在全世界为家庭和社会的经济福利作出了重要贡献。”[56]期待越来越多的幼儿园成为支持儿童同伴文化生长的乐园。

参考文献:

[1][6][30][31][33][34][35][53][54][55]科萨罗.童年社会学[M].上海:上海社会科学院出版社,2014:112,174,187,174,20,161,161,13,11,13.

[2][52][56]BERRY M. A History of the sociology of childhood[M]. London: UCL IOE Press,2013:2,18,2.

[3][22][46]WILLIAM A C. Big ideas from little people: what research with children contributes to social psychology[J]. Social Psychology Quarterly,2020,83(1):15-25.

[4][51]WILLIAM A C, DONNA E. Children’s peer cultures. Annual Review of Sociology[J].1990(16):197-220.

[5]王海英.童年研究中的儿童中心主义:方法论与方法[J].南京师范大学学报(社会科学版),2021(02):15-27.

[7][23][29]WILLIAM A C. We are friends,right? Inside kids’culture[M]. Washington D.C: Joseph Henry Press,2003:75,6,36.

[8]MARION K U. Introduction to the special issue: gender and children’s friendships: do girls’and boys’friendships constitute different peercultures and what are the trade⁃Offs for development[J]. Merrill⁃Palmer quarterly,2007,53(3):319-324.

[9]YOUNSUN L. Gender⁃based power relationships in preschool classroom peer culture[J]. Korean Journal of Early Childhond Education,2006,26(4):311-331.

[10]OH K. An ethnographic study on gender characteristics operating in the peer culture of two kindergartens with different socio-economic background[J]. Korean Journal of Early Childhood Education,2007,27(2):51-76.

[11]HAHN D D. An ethnographic study on gender characteristic in the peer culture of two kindergartens belong to a different class[J]. Journal of Future Early Childhood Education,2008,15(1):23-54.

[12]KANE S Rd. Peer culture and pretend play in a preschool classroom[D]. Washington: The Catholic University of America,1992:33-34.

[13]CHOI H J, CHOI Y C. Exploring four?year⁃old children’s peer culture patterns[J]. Journal of Korean Child Care and Education,2013,9(1):241-262.

[14]WILLIAM A C, THOMAS A R. Discussione and friendship: socialization processes in the peer culture of ltalian nursery school children[J]. American Sociological Review,1988,53(6):879-894.

[15]AMY K. Talk and interaction among children and the co⁃construction of peer groups and peer culture[J]. Annual Review of Anthropology,2004(33):625-649.

[16]MARTHA L. Classroom community and peer culture in kindergarten[J]. Early childhood education Journal,2008,36(1):33-38.

[17][18]BETÜL Y, MUSTAFA Y. An Ethnographic approach to peer culture in a turkish preschool classroom[J]. International Electronic Journal of Elementary Education,2018,10(4):489-496.

[19]STEPHANIE T M. The relationship between social networks, exchange and kids’ food in children’s peer culture[D]. Tampa Bay: University of South Florida,2015:78-79.

[20]林兰,边霞.从书斋到田野:儿童文化研究路径的转变及意义探寻[J].教育发展研究,2018(15-16):112-116.

[21][24][25]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社.2000:25,282,284.

[26]特纳.社会学理论的结构:下册[M].北京:华夏出版社,2001:23.

[27]黄建荣.十二生肖——图腾崇拜的延伸——中华民族十二生肖探源[J].社会科学战线,1994,(5):252-258.

[28]EVA L E.幼儿行为与辅导:幼儿行为改变技术[M].台北:心理出版社,2011:102.

[32]金一虹:独立女性:性别与社会[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2008:7.

[36]莫伊蕾斯.游戏的卓越性(第四版)[M].北京:北京师范大学出版社,2021:215.

[37]王海英.学前教育社会学[M].北京:高等教育出版社,2017:144.

[38][44]梁瓊慧.幼稚园的生活:田野工作/大人和小孩[M].台北:五南图书出版公司,2011:7,148.

[39]林兰.儿童的“后台生活”:基于两所幼儿园的民族志调查[J].学前教育研究,2017(05):10-22.

[40]米德.心灵、自我和社会[M].南京:译林出版社,2012:35.

[41]武建芬.心理理论与同伴交往[M].北京:光明日报出版社,2009:37.

[42]克斯特尔尼克.儿童社会性发展指南:理论到实践[M].北京:人民教育出版社,2009:288.

[43]黄进.儿童游戏文化引论[M].南京:南京师范大学出版社,2012:1.

[45]边霞.儿童艺术与教育[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2015:15.

[47]JUDITH V H, PATRICIA M N.以游戏为中心的幼儿园课程[M].北京:中国轻工业出版社,2017:122.

[48]朱家雄:幼儿园课程(第二版)[M].上海:华东师范大学出版社,2016:1.

[49][50]田景正.改革开放40年我国学前教育课程改革的考察[J].教育科学研究,2019(05):61.

Ethnographic Research on the Generation Path of

Preschool Children’s Peer Culture

Lan Lin, Xiangjun Jin

(School of Teacher Education, Ningbo University, Ningbo 315211 China)

Abstract: Research on children’s peer culture is important to understand children’s world. The study used ethnographic methods to explore the creating process of peer culture among children in three kindergartens in China. It is found that based on the kindergarten environments, children create a lot of meaningful symbols and signs during their peer interaction, including five core themes: expressing oneself, friendship, conflict differentiation, collective routine play, and the “second adjustment” to class rules. For the generation of children’s peer culture, the growth of children’s self is the starting point, the common play among peers is the core power, the interpretative reproduction of adult culture is the path mechanism, and the inclusiveness of school culture is the important external environmental element. Through collective participation in social life, children obtain membership in their peer culture. At the same time, through the creative use of information and knowledge of the adult world, children are constantly updating and feeding back adult culture. Kindergarten should support children to create their peer culture.

Key words: children’s peer culture, ethnography, research on children

稿件編号:202108250003;作者第一次修改返回日期:2021-10-16;作者第二次修改返回日期:2021-11-02

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题“文化资本视角下浙东城市学前儿童与流动学前儿童童年生活的比较研究”(批准号:18NDJC096YB)

通讯作者:林兰,宁波大学教师教育学院副教授,博士,硕士生导师,E-mail:linlan520118@163.com