基于自适应卡尔曼滤波法的悬臂施工挠度控制

张付林,汪 东,景 浩,王银辉,肖广良

(1.宁波市轨道交通集团有限公司,浙江 宁波 315101;2.中铁四局集团有限公司,安徽 合肥 230023;3.浙大宁波理工学院土木建筑工程学院,浙江 宁波 315100)

0 引 言

连续刚构桥的成桥过程是一个复杂的系统工程,需要经历多个施工阶段,且在成桥后结构线形和内力难以调整,理想成桥状态的实现需要施工过程结构状态按照既定的轨迹发展。然而,施工过程中结构的实际状态和理想状态仍会因施工误差、测量误差、模型误差、预应力松弛,以及与时间相关的收缩徐变等因素影响,而不可避免地存在偏差。因此,如何准确把握桥梁结构施工过程中的力学行为、修正和降低结构的施工误差成为桥梁施工控制的重中之重。

目前,桥梁施工控制方法主要有开环控制、闭环控制和自适应控制三种[1]。其中,闭环控制逐渐采用卡尔曼滤波、人工神经网络、最小二乘法等系列理论来获得结构的真实挠度并进行控制。例如,金塘大桥西通航孔桥[2]施工中采用卡尔曼滤波法对结构预拱度进行预测。梁济运河大桥[3]应用卡尔曼滤波法预测连续刚构桥的立模标高。三滩黄河大桥[4]运用人工神经网络进行桥梁施工过程预拱度的预测。渭河特大桥[5]运用最小二乘法对混凝土弹性模量、预应力张拉力、混凝土容重进行参数识别、修正,并在此基础上运用灰色理论进行挠度预测。黑垅大桥[6]首先采用最小二乘法对模型仿真理论所取参数值进行调整,然后利用灰色系统理论进行挠度预测。上述案例监控结果均表明,所采用的闭环控制理论均取得了良好的控制效果。然而,卡尔曼滤波理论的滤波效果很大程度依赖于对噪声统计特性的评估。准确评估噪声统计特性对采用卡尔曼滤波理论进行施工控制具有重要意义。

鉴于此,本文采用自适应卡尔曼滤波理论进行桥梁施工控制。在利用对观测数据进行滤波的同时,实时地对未知的或不确切的系统模型参数和噪声的统计特性进行适当的估计和修正,以补偿滤波中对动态噪声统计特性估计的不足。此外,为保障桥梁结构线形平顺或相邻节段不出现大折角,提出了每次仅调整立模误差一半的施工误差修正策略。本文结合实际工程的应用,证实该方法具有良好的适用性,并为同类桥梁的施工监控提供借鉴。

1 工程概况

宁波市轨道交通4 号线上跨杭深、萧甬铁路工程跨铁路节点桥是一座集大跨、小曲率半径、不对称和转体施工于一体的预应力混凝土连续刚构桥,桥位上行线路中心线曲率半径为350 m,全长301 m,桥跨布置为(68+138+95)m,如图1 所示。桥梁上部结构采用悬臂浇筑施工工艺在平行铁路线两侧浇筑,悬臂施工完成后再转体合龙施工。桥跨采用不对称布置形式,转体T 构悬臂长度分别为50 m(27 号T 构)和86 m(28 号T 构),主梁截面顶板宽11 m,底板宽7 m,27号墩T 构(小T 构)主梁梁高5~9 m(按1.8 次抛物线变化);28 号墩T 构(大T 构)主梁梁高5~12 m(按1.8 次抛物线变化)。

图1 立面布置图(单位:m)

2 立模标高的确定

采用悬臂施工工艺的连续刚构桥任一节段标高受该节段及其后续节段施工的影响而不断改变,直至成桥状态。立模标高的控制目标就是使节段标高沿着理想轨迹线到达理想成桥状态,即通过立模标高的调整使节段标高尽可能接近理想轨迹线。由此可见,立模标高需要抵消后续施工过程(包含本节段)所产生的挠度,即:

式中:HL为立模标高;HD为设计标高;HC为理论预拱度;HG为挂篮变形预拱度。

挂篮变形主要根据挂篮预压试验进行计算,并可根据悬臂施工前几个节段浇筑变形小、挂篮变形为主的特点对挂篮变形预测进行修正。桥梁结构实测挠度与理论挠度不可避免地会存在偏差,可运用现代控制理论,分别建立挠度预测模型对下一施工节段各项挠度进行预测,进而修正立模标高。

为保障桥梁结构线形平顺或相邻节段不出现大折角,每次调整立模误差的一半,如图2 所示。

图2 立模误差调整示意图

图2 中HG(k-1)、HG(k)、HG(k+1)为理论立模标高误差值,理想状态为0。H'G(k-1)、H'G(k)为挂篮实际立模误差值,往往通过浇筑前挂篮立模标高的复测获得。ΔHG(k-1)为立模误差导致的调整值。H'G(k+1)为保证结构线形不受立模误差影响需要的挂篮立模误差调整值。lk、lk+1 分别为第k、k+1 节段的长度。

3 基于卡尔曼滤波的挠度预测理论

3.1 基于离散线性系统的卡尔曼滤波理论

卡尔曼滤波法的实质是从含噪声(测量误差、施工误差等)的信号中提取出真实信号,估计系统的真实状态。再用估计出的结构状态变量,按照确定的规律对结构的后续响应进行预测,对已施工k节段和待施工k+1 节段建立基本离散线性系统状态方程和测量方程为:

式中:x(k)为k施工步骤时的n维状态向量,由n个待辨识的结构参数组成;z(k+1) 为k+1 施工步骤时的m维观测数据向量,由m个观测数据组成;ω(k)为n维系统随机干扰向量,代表了状态方程的污染;v(k+1)为k+1 施工步骤时的m维量测噪声向量;ϕ(k+1,k)为n×n阶状态转移矩阵;H(k+1)为k+1施工步骤时从x(k+1)到z(k+1)的m×n维线性变换矩阵。

基于卡尔曼滤波系统的噪声的统计特性为:

其中:

Rk为m×m 维正定对角矩阵,其每个元素为相应矩阵行的观测变量的均方差,即Rk为测量误差均方差。

状态向量的初始统计特性是已知的,即:

线性离散型系统的最优线性估计问题可表示为:给出控制系统的状态方程和观测方程,给出观测序列z(0),z(1),z(2),…,z(j),要求线性最小方差估计方法找出的最优线性估计值xˆ(k)。

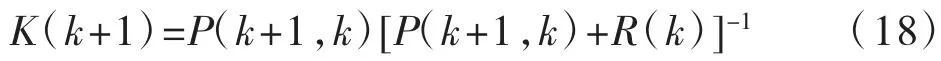

在已知的初始条件下,卡尔曼滤波的递推公式如式(7)~式(10)所示:

从式(10)可见,k+1 时刻的最佳滤波xˆ(k+1,k+1)等于基于前k次测量z(k)对k+1 时刻的最佳预报xˆ(k+1,k+1),再加上第k+1 次测量所带来的信息的加权修正,即K(k+1)[z(k+1)-H(k+1)ϕ(k+1,k)xˆ(k,k)],整个滤波递推的顺序是(7)→(8)→(9)→(10)。

3.2 基于自适应卡尔曼滤波法的挠度预测

值得注意的是,标准离散线性卡尔曼滤波假定了系统误差和量测误差属于统计特性已知的独立高斯随机系列,即均值为零,自协方差分别为Q(k)和R(k)。这些条件往往存在于理论阶段,在T 构悬臂施工线形控制上难以满足,两误差的统计特性实际上是难以知晓的。此外,施工控制过程是一个动态过程,如果其动态噪声的方差、协方差估计误差较大,也容易使结果发散。因此,学者们在此基础上发展了自适应卡尔曼滤波法。

基于自适应卡尔曼滤波法的挠度预测主要用于悬臂施工过程主梁因挂篮前移、混凝土浇筑和预应力张拉引起的挠度偏差的预测上,因此,可建立悬臂端挠度的状态方程和量测方程:

式中:ω(k)为k施工阶段的施工误差;v(k)为k施工阶段的挠度测量误差;z(k)为k施工阶段挠度测量值;x(k+1)为待施工阶段k+1 梁端挠度值;x(k)为已完成施工阶段k梁端挠度值;ϕ(k+1,k)为线性变换系数,也就是线性变换系数,也就是k+1 阶段与k阶段悬臂端挠度理论值之比,即:

自适应卡尔曼滤波的噪声统计特性为:

式中:q(k)和r(k)分别为系统噪声和观测噪声的均值,其余同式(4)。

由于量测误差均值不为零,故相对于式(1),真实挠度状态的滤波估计值为:

滤波增益矩阵为:

预测误差协方差矩阵为:

滤波误差协方差矩阵为:

在系统误差和量测误差的传递过程中引入了遗忘因子b(0<b<1),通过b的取值起到限制滤波的记忆长度,增加新近监测数据对当前估计的作用。相应的系统误差和量测误差的传递关系为:

一般而言,混凝土连续刚构桥悬臂施工过程前期,结构变形很小,相应的挠度偏差也很小,因此一般选择施工至某一节段作为自适应卡尔曼滤波的初始时刻。相应地选取xˆ(0)为该节段施工的理论挠度,P(0,0)为该节段施工理论挠度与实测挠度差值的平方,Q(0)为初始阶段系统误差的均方差,R(0)为测量误差均方差,遗忘因子b根据经验一般取0.7。

根据以上取值,可按照(19)→(18)→(20)→(17)→(16)→(15)→(21)→(22)→(23)→(24)→(25)→(19)→(18)……的顺序计算出已施工节段的挠度真实值和下一节段挠度的预测值及各种参数值,从而实现待施工梁段挠度的预测。

4 主梁挠度控制结果分析

混凝土连续刚构桥主梁刚度随悬臂长度的增大而减小,当悬臂长度较短时,结构刚度大、变形小,混凝土浇筑导致的悬臂端下挠变形主要由挂篮变形引起,张拉变形主要受测量误差的影响,结构的实际标高偏差主要来源于立模误差和挂篮变形估计偏差。当悬臂长度增长时,结构刚度减小、变形增大,主梁受力变形逐渐占主导因素。因此,悬臂施工前期,应进行挂篮变形、测量误差等分析,立模标高的控制主要针对立模误差展开;悬臂施工后期,应在前期的基础上进行挠度的预测和控制,立模标高的控制主要针对结构理论挠度与实际变形的误差展开。本文针对前六个节段的监测主要进行挂篮变形规律和测量误差特性的分析,并根据立模误差进行立模标高的修正;后续节段根据前六个节段的监测成果进行挂篮变形的修正、挠度的预测和立模标高的修正。受实际工程进度的影响,依托项目施工至28# 墩5 号节段,故仅展示以上节段的施工监控成果。各节段施工后梁底实测标高如图3 和图4 所示。各施工节段挠度监测值如表1 所示。

图3 28# 墩边跨侧主梁梁底标高

图4 28# 墩中跨侧主梁梁底标高

由图3 和图4 可以看出,实际结构梁底标高略高于理论标高,主要原因是施工1# 和2# 节段时存在较大的立模误差。两侧梁底标高随悬臂的伸长逐渐接近理论标高,5# 节段边跨侧梁底标高比理论标高高6 mm,中跨侧高4 mm,且保证了桥梁线形的整体平顺。由此可以看出,针对立模误差所采用的立模标高调整方法达到了较好的控制效果。

由表1 可以看出,悬臂端实测挠度值与理论变形值较接近。根据依托项目结构变形特点,主梁在前五个节段浇筑过程中悬臂前端受力变形值很小,均小于1 mm,浇筑阶段悬臂前端的挠度主要来源于挂篮的弹性变形,因此可以看出挂篮变形值与理论值较为接近,平均误差在3 mm 以内。根据挂篮预压试验结果,较好地估计了挂篮变形值。前五个节段预应力张拉变形理论值为0 mm,其实测值与之相差约为1 mm,该差值主要来源于测量误差。

表1 28# 墩各施工阶段悬臂端挠度值 单位:m

5 结 论

(1)连续刚构桥施工过程可调变量主要是立模标高,立模误差离散性大。为保证结构的线形,需要进行单独的修正。卡尔曼滤波法可以从被噪声污染的挠度实测数据中识别出系统真实状态,并进行挠度预测,可用于弥补自适应控制法部分状态参数难以辨识所带来的误差。

(2)桥梁悬臂施工前期各节段标高误差主要来源于立模误差,以桥梁结构线形平顺为原则,通过每次调整立模误差一半的手段,经过多个节段的逐步调整,使节段标高回归至设计位置,且保证了主梁线形的整体平顺。

(3)浇筑和张拉阶段悬臂端挠度的实测值与理论值接近,悬臂施工前期浇筑变形主要来源于挂篮变形,挂篮预压试验结果得到的挂篮变形估计值与实测值吻合较好。

(4)宁波市轨道交通4 号线上跨杭深、萧甬铁路工程跨铁路节点桥实例计算证明了该方法的实用性和有效性.