基于天然气视角的《“十四五”现代能源体系规划》解读

王雅菲,周淑慧,李广

( 中国石油规划总院)

2020年9月,中国提出努力争取2060年前实现碳中和,全球气候治理呈现新局面,中国生产生活方式加快转向低碳化、智能化的崭新阶段。世界百年未有之大变局加速演进,全球能源供需格局面临深刻调整。2022年3月,国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》(以下简称《规划》)[1],为中国加快构建现代能源体系绘制了总体蓝图,提出了行动纲领,《规划》将成为保障国家能源安全、推动社会经济高质量发展、如期实现碳达峰碳中和目标的重要支撑,对中国天然气行业和相关企业高质量发展带来深远影响。

1 《规划》要点

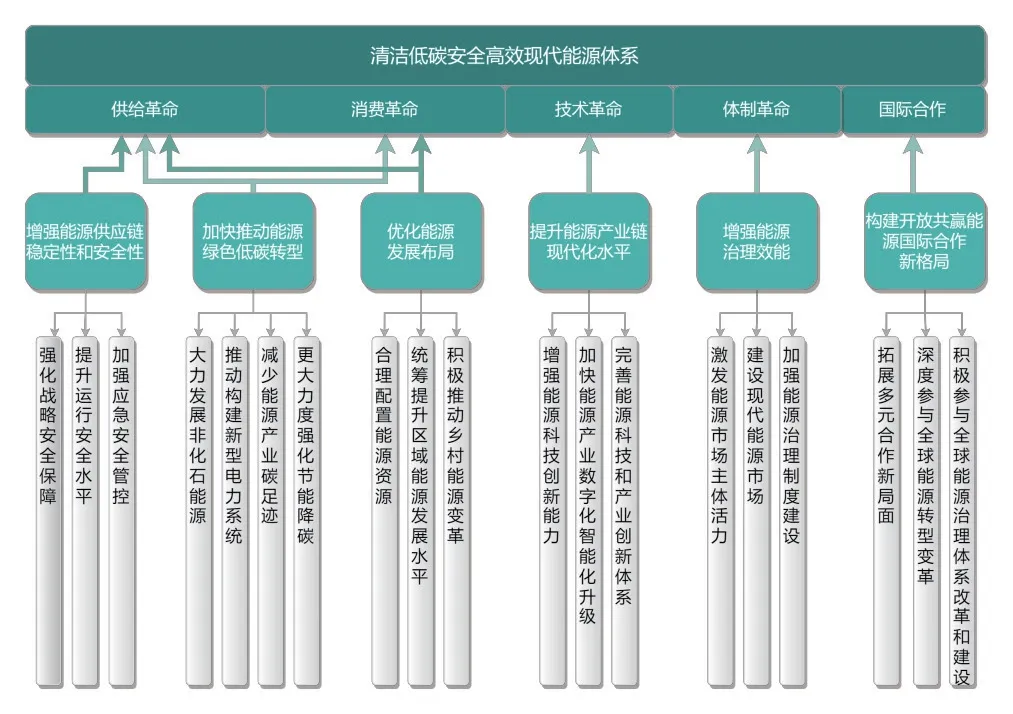

2022年2月24日“俄乌冲突”爆发,以美国为首的西方施以极限制裁,对全球油气市场带来强烈冲击,油气等能源价格暴涨,中国能源安全稳定供应面临新挑战。《规划》开篇分析了中国能源发展环境与面临的新形势,对当前中国能源发展所处阶段作出了全面准确的判断,即能源安全保障进入关键攻坚期,能源低碳转型进入重要窗口期,现代能源产业进入创新升级期,能源普遍服务进入巩固提升期。《规划》阐明了中国能源发展的指导思想、基本原则和发展目标,明确提出“清洁、低碳、安全、高效”的现代能源体系新内涵,提出“安全低碳、创新高效、改革开放、民生共享”能源发展的四个基本出发点;以“四个革命、一个合作”能源安全新战略为根本遵循[2],以保障能源安全为根本任务,以能源绿色低碳发展为鲜明导向,以创新为引领发展的第一动力,以深化改革、扩大开放为重要支撑,对“十四五”及今后一段时期中国能源体系发展的重点任务和行动举措作出了全面部署(见图1)。

图1 现代能源体系重点任务部署及与“四个革命、一个合作”的内在联系

1.1 提高能源供给能力和绿色水平,增强供应链安全性和稳定性,推动能源供给革命

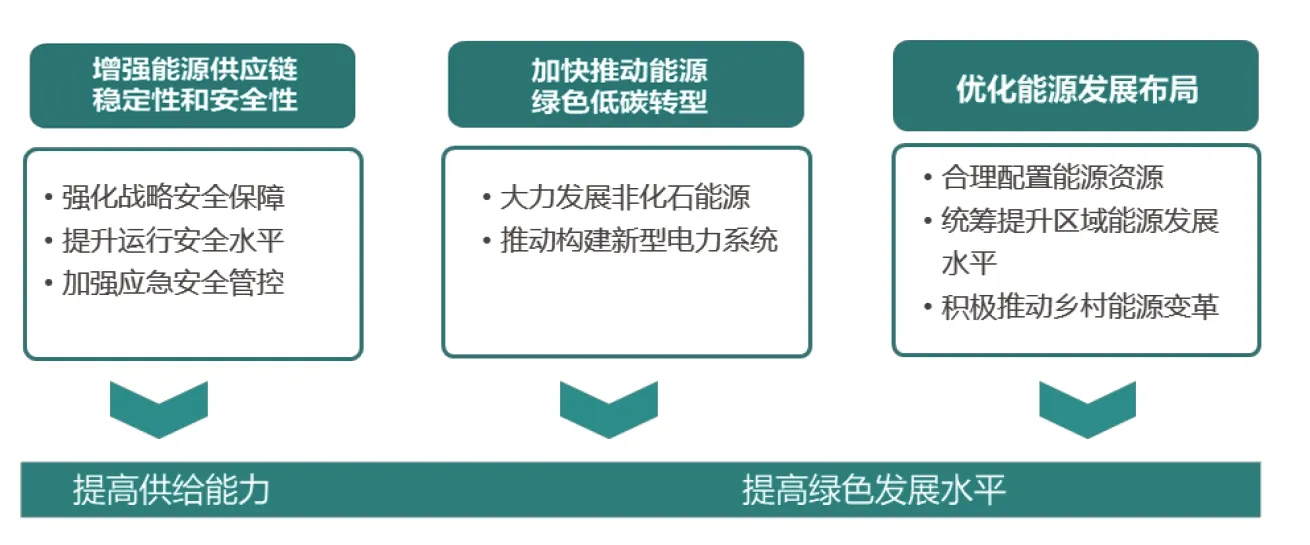

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题,在非化石能源成为主体能源之前,中国能源安全的核心在油气领域。在复杂多变的国际地缘政治大背景下,《规划》将能源安全稳定供给提到了前所未有的高度,作为首要任务在第3章进行了部署。在碳达峰碳中和目标下,需持之以恒提高绿色能源供给水平,第4章前两节及第5章从供给角度对加快推动能源绿色低碳转型作出了部署(见图2)。

图2 增强能源供应安全及绿色低碳发展主要任务

与天然气相关的重点工作包括以下两个方面。

1)提高供给能力方面。增强油气供应能力,天然气国内年产量力争2025年达到2300亿立方米以上。加强安全战略技术储备,稳妥推进已列入规划煤制油气项目有序实施。提升天然气储备和调节能力,到2025年全国集约布局储气能力达到550亿~600亿立方米。完善能源基础设施,加强油气输送通道建设,建设中俄东线南段、川气东送二线、西气东输三线中段、西气东输四线等跨区域干线输气管道。加强应急安全管控,提高风险分析研判和预警能力。

2)提高绿色发展水平方面。大力发展非化石能源,因地制宜发展生物质清洁能源,在粮食主产区和畜禽养殖集中区统筹规划建设生物天然气工程。推动构建新型电力系统,因地制宜建设天然气调峰电站,加快新型储能技术规模化应用,增强消纳新能源和安全运行能力。推进西部清洁能源基地绿色高效开发,提升东部和中部地区能源清洁低碳发展水平。建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区及周边地区等低碳转型引领区,积极发展海上风电,完善液化天然气(LNG)储运和天然气管网体系。加快完善农村和边远地区能源基础设施,加强乡村清洁能源保障。

《规划》提出因地制宜发展生物天然气,既可以多元化增加天然气供应,还可以与传统天然气掺混,利用现有管网设施输送,远期结合二氧化碳捕集利用与封存(ССUS)技术作为实现碳中和的一个重要途径。《规划》从增强新型电力系统调节能力角度,提出因地制宜建设天然气调峰电站,主要有两个模式:一是在西部清洁能源基地,与风光发电打捆外送,提高风电、光电消纳能力和电力输送通道的利用效率;二是在东部负荷中心,与当地分散式风电、光电或海上风电融合,助力低碳转型引领区建设。此外,《规划》提出加快完善农村和边远地区能源基础设施,对燃气企业提出了具体要求,将管网覆盖范围进一步扩大到农村和边远地区,提升能源普遍服务水平。

1.2 减少能源产业碳足迹,强化节能降碳,推动能源消费绿色低碳变革

消费侧的管理直接影响能源利用结构和效率,进而决定能耗水平。因此,在重点做好增加清洁能源供应“加法”的基础上,还须做好供应侧能源生产加工、储运环节及消费侧终端利用环节的“减法”,切实减少能源刚需及碳排放。《规划》第4章十一、十二两节及第5章十五节,从减少能源产业碳足迹、更大力度强化节能降碳、积极推动乡村能源变革提出了相关任务要求(见图3)。

图3 提升能源产业链现代化水平的主要任务

与天然气相关的重点工作包括以下三个方面。

1)减少能源产业碳足迹。推进化石能源开发生产环节碳减排,加大油气田甲烷采收利用力度,加快对燃油、燃气、燃煤设备的电气化改造。加强能源加工储运设施节能及余能回收利用,推广余热余压、LNG冷能利用。推动能源产业与生态治理协同发展,创新矿区循环经济发展模式。

2)更大力度强化节能降碳。完善能耗“双控”与碳排放控制制度,严格控制能耗强度,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。实施工业、建筑、交通等重点行业领域节能降碳行动,鼓励重载卡车、船舶领域使用LNG等清洁燃料替代,积极推进南方地区集中供冷、长江流域冷热联供。提升终端用能低碳化电气化水平,全面深入拓展工业电能替代,因地制宜推广空气源热泵、水源热泵、蓄热电锅炉等新型电采暖设备,提高餐饮服务业、居民生活等终端用能电气化水平。积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用。

3)积极推动乡村能源变革。提高农村绿电供应能力,因地制宜开发利用生物质能和地热能,推进北方农村地区电、气、生物质清洁取暖。

《规划》鼓励重载卡车和船舶使用LNG替代传统燃油,鼓励南方地区集中供冷,持续推进北方地区清洁取暖,都将促进天然气需求进一步增长。《规划》大力推动电能替代,提出到2025年电能占终端用能比重从2020年的27%提高到30%。随着非化石可再生发电快速发展,工业、建筑、交通等领域更大规模、更大范围实施电能替代,将挤压天然气市场发展空间,促进天然气消费提前达峰。

1.3 加快能源产业数字化智能化升级,完善创新体系,推动能源技术革命

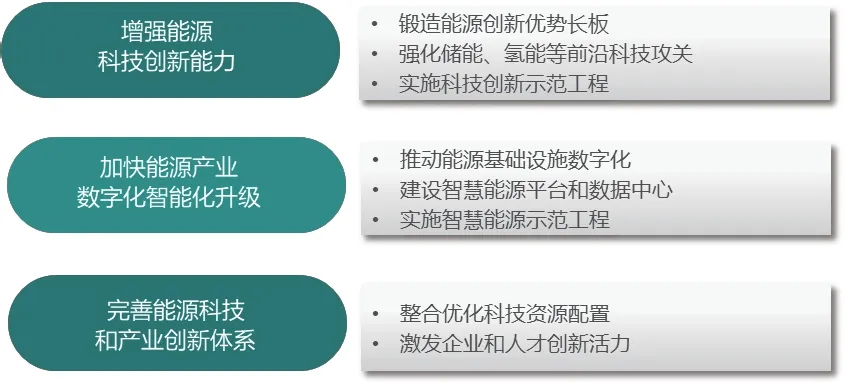

科技创新是能源发展的第一动力。《规划》从增强能源科技创新能力、加快能源产业数字化智能化升级、完善能源科技和产业创新体系三个方面提出了能源产业链现代化主要任务(见图4),推动绿色低碳技术重大突破,统筹推进“补短板”和“锻长板”,加快构筑支撑能源转型变革的先发优势。

图4 提升能源产业链现代化水平主要任务

与天然气相关的工作包括以下三个方面。

1)科技创新方面。一是锻造能源新优势,提高传统化石能源清洁高效利用技术水平,实施陆上常规油气高效勘探开发和炼化技术攻关。二是加强储能、氢能等前沿科技攻关,适度超前部署一批氢能项目,推动氢能技术发展和示范应用。三是实施科技创新示范工程,重点在先进可再生能源发电和综合利用、油气高效勘探开发、燃气轮机、煤炭清洁高效开发利用等领域建设一批创新示范工程。

2)数字化智能化升级方面。一是推动能源基础设施数字化,加快信息技术和能源产业融合发展,实现源网荷储互动、多能协同互补及用能需求智能调控。二是建设智慧能源平台和数据中心,加强能源数据资源开放共享,发挥能源大数据的服务支撑作用。三是实施智慧能源示范工程,包括智慧能源新模式新业态、智能油气管网、智慧油气田等。

3)科技体系创新方面。《规划》提出将整合优化科技资源配置,激发企业和人才创新活力。

1.4 深化能源体制机制改革,建设现代能源市场,推动能源体制革命

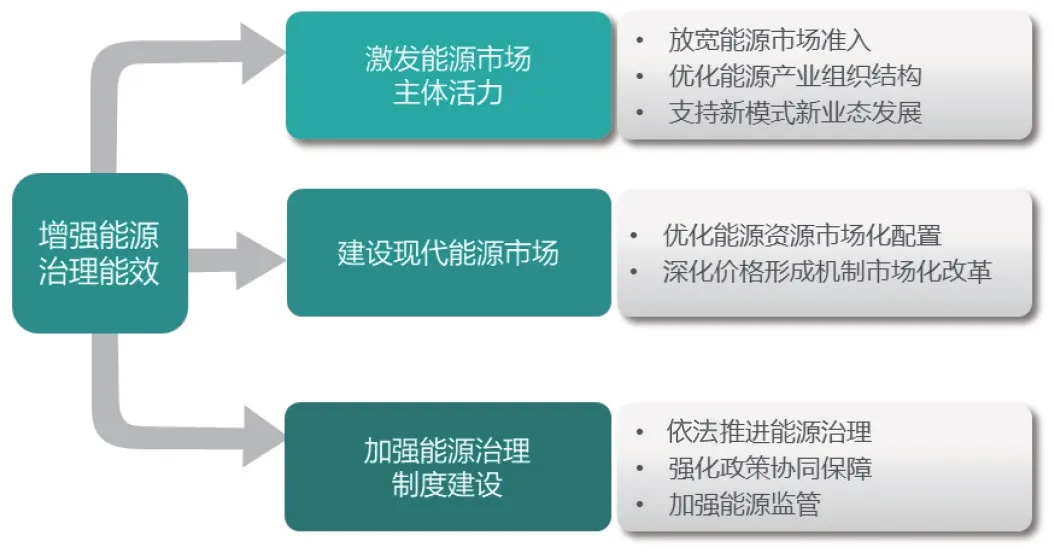

深化能源体制机制改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,增强能源治理效能,是推动能源高质量发展的重要保障。《规划》第七章“增强能源治理能效”从激发能源市场主体活力、建设现代能源市场、加强能源治理制度建设三个方面作了任务部署(见图5)。

图5 增强能源治理能效的主要任务

与天然气相关重点工作包括以下三个方面。

1)激发能源市场主体活力。放宽能源市场准入,推进油气勘探开发市场化,实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的退出机制;优化能源产业组织结构,深化油气管网建设运营机制改革,支持各类社会资本投资油气管网等基础设施,推进省级管网运销分离,推进油气管网设施公平开放,压实各方保供责任;支持新模式新业态发展,破除能源新模式新业态在市场准入、投资运营、参与市场交易等方面的体制机制壁垒。

2)建设现代能源市场。优化能源资源市场化配置,加快完善天然气市场顶层设计,构建有序竞争、高效保供的天然气市场体系,完善天然气交易平台和原油期货市场,适时推动成品油、天然气等期货交易。深化价格形成机制改革,持续深化燃煤发电、燃气发电等上网电价市场化改革,稳步推进天然气价格市场化改革,减少配气层级。

3)加强能源治理制度建设。依法推进能源治理,健全能源法律法规体系。落实相关税收优惠政策,加大对可再生能源、低品位难动用油气储量、致密油气田等的支持力度。构建绿色金融体系,加大对节能环保、新能源、二氧化碳捕集利用与封存等的金融支持力度。优化能源市场监管,促进市场竞争公平、交易规范和信息公开,健全自然垄断环节监管体制机制,加强对公平开放、运行调度、服务价格、社会责任等方面的监管。

1.5 多元开放合作,积极参与全球能源治理,构建国际合作新格局

在全球共同应对气候变化大背景下,既要统筹利用“两个市场、两种资源”,保障中国以油气为重点的能源安全,也要积极参与全球能源治理,推动构建人类命运共同体。

1)拓展多元合作新局面。巩固拓展海外能源资源保障能力,持续推动与重点油气资源国的合作,促进海外油气项目健康可持续发展;增强进口多元化和安全保障能力,加强跨国油气通道运营与设施联通,增强油气国际贸易运营能力,确保油气安全稳定供应与平稳运行。

2)深度参与全球能源转型变革。建设绿色丝绸之路,深化与发展中国家的绿色产能合作,积极推动在风电、太阳能发电、储能、智慧电网等领域的合作;加强与有关国家在先进能源技术和解决方案等方面的务实合作。

3)积极参与全球能源治理体系改革和建设。运营好“一带一路”能源合作平台,积极参与相关国际组织和平台的能源合作;加强能源领域应对气候变化国际合作,形成能源领域应对气候变化和推动绿色发展的合力,彰显中国积极参与全球气候治理的大国担当。

2 对天然气行业发展的影响及工作重点

天然气是“清洁、低碳、安全、高效”现代能源体系的重要组成部分,特别是在2030年之前将充分发挥清洁高效能源作用,有效助力中国碳达峰目标的实现。与“十三五”规划不同,在天然气供应进口资源占比不断攀升背景下,本次规划没有明确天然气消费量目标或在能源中占比目标,而是将安全保供作为天然气发展的首要任务,从增强天然气供应能力、加快推进管网建设、提升储备和调节能力、加强供需市场调节、优化资源市场化配置、稳步推进体制机制改革等方面都作出了重点任务部署,将有力推动天然气行业健康稳定可持续发展。

2.1 形成“平稳有序、供需均衡”的天然气发展格局

中国持续推进新型工业化和城镇化,深入实施扩大内需战略,将带动能源和天然气需求刚性增长。2021年,全国天然气表观消费量达到3726亿立方米,比上年大幅增加约400亿立方米,预计2025年消费量可达到4500亿~4800亿立方米,2035年前后达到峰值6200亿~6500亿立方米[3]。《规划》明确提出加强能源战略安全保障能力和能源系统平稳运行能力,健全能源安全风险管控体系,为此“十四五”时期需要大力推进天然气产业链“安全稳定、强链补链”,形成“平稳有序、供需均衡”的发展格局。

1)着力增强油气供应能力。坚持常非并举、海陆并重,立足四川盆地、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地等重点盆地,加大国内油气勘探开发,加快推进四川盆地“气大庆”、塔里木盆地“深层油气大庆”、鄂尔多斯亿吨级“油气超级盆地”等重点工程,加大新区产能建设力度,保障持续稳产增产,落实《规划》提出的2025年达到2300亿立方米以上年产量目标。

2)提升天然气储备和调节能力。落实《规划》提出的2025年全国储气能力达到550亿~600亿立方米,占天然气消费量13%左右的目标要求,切实履行好供气企业、管网企业、城市燃气企业等主体责任,充分挖掘储气库建设潜能,完善现有储气库井网部署和地面配套,尽快扩容达产,推进新增储气库评价和建设,力争早开工、早投产、早供气,打造形成华北、东北、西南、西北等数个百亿立方米级地下储气库群;同步扩大沿海LNG接收站罐容,提高LNG接收站汽化外输调节能力。

3)加快管网基础设施建设。提高供应链韧性,立足“全国一张网”,加快完善管网布局,重点推进中俄东线管道南段、川气东送二线、西气东输三线中段、西气东输四线、俄远东进口气管道等重大工程,确保沿海河北、天津、山东、江苏、浙江、广东等重点LNG接收站项目按计划投产,提高天然气跨区域输送和进口资源接卸能力。

4)巩固拓展海外天然气资源获取能力。根据俄乌冲突世界天然气供需格局的变化,以新建跨国管道项目为抓手,加强与周边国家的合作,重点推进中亚、俄罗斯等海外主要油气产区合作项目。统筹市场需求与国内资源供给能力,以国产资源和进口长协保障能力不低于80%为宜,签订落实LNG中长期增量合同,年内提前落实LNG现货补充高峰季缺口。通过海外份额气、长协、现货等多种方式的结合,获取优质资源,提高资源供应的灵活性和弹性。

整体上,“十四五”时期中国天然气供需总体平稳有序,呈现“供求基本平衡”的良性发展格局,资源自给率保持在50%以上。

2.2 突出天然气“民生基础能源、灵活调节电源”的发展地位

落实《规划》提出的实施重点行业领域节能降碳行动、不断增强电源协调优化运行能力等重点任务部署,“十四五”时期天然气利用将呈现“广泛增长、重点突出”的特点,利用结构保持城镇燃气、工业、发电“三足鼎立”态势,天然气作为民生和基础能源的支撑作用进一步强化,作为灵活调节电源更加突出对电网的调峰作用。

1)民生基础能源作用。一是强化居民用气保障力度,新增天然气量优先保障居民生活需要和北方地区冬季清洁取暖,在气源有保障、经济可承受的情况下,有序推动供气设施向农村延伸,持续推进清洁取暖“煤改气”,不断提高人民生产生活用能的便利性和清洁化水平。二是推动工业、建筑、交通等重点领域绿色低碳转型,鼓励重载卡车、船舶使用LNG清洁燃料替代,大力推动大气污染防治重点区域的燃煤锅炉改造,有序扩大天然气利用规模,助力实现减污降碳与产业升级。三是增加京津冀及周边地区、长三角、粤港澳大湾区及周边地区天然气发电供热规模,提升区域能源发展水平。

2)灵活调节电源作用。可再生能源大规模快速发展,给电力系统带来高效消纳、安全运行两大挑战,需要各类灵活电源协同,《规划》提出了2025年灵活调节电源占比24%左右的发展目标。天然气发电效率高、运行灵活、启停速度快且建设周期短[3],相对煤炭更加低污染、低排放,相对电化学等新型储能技术更加成熟,可弥补中长周期调节能力不足短板,兼顾日调峰和季节调峰两方面功能,助力解决新型电力系统稳定输出问题。从中远期发展看,碳中和战略下天然气既是保障民生用能的“压舱石”,又是新型能源电力系统的“稳定器”和“调节器”。

2.3 加快构建“有序竞争、高效保供”的天然气市场体系

油气体制改革的目标是放开市场、增强活力,但必须是以保障能源安全为前提的开放,为此需要做好四个统筹。根据《规划》增强能源治理能效要求,“十四五”天然气行业深化体制机制改革期待实现以下目标。

1)统筹安全与开放。持续推进油气勘探开发领域市场化,实行勘查区块竞争出让政策,激发市场主体进入上游的积极性;提升管网设施公平开放水平,健全管网设施运营调度机制,坚持以保供为核心要务,LNG接收站窗口期和管容使用遵循采暖季保供优先、淡旺季均衡优先原则。对于农村散煤治理和清洁取暖“煤改气”用户,要提供均等化服务,保障采暖用气需求,不可因为地处偏僻、价格低、用气量小而放松管理和服务。

2)统筹权利与责任。健全天然气储气调峰、安全保供、管网平衡等行业法律法规和应急体系,构建国家管网、省级管网、城镇燃气企业、地方政府等多方协同的保供新机制。着重规范和压实各方特别是新进入主体的保供责任,做到权责对等,压缩市场炒作和投机空间。健全市场化机制,推动天然气资源市场化配置、管网设施的市场化平衡,通过市场手段实现供需匹配、高效保供。

3)统筹合同与信用。全面实行天然气购销合同管理,引导供需双方签订长期稳定的购销合同,通过长期合同保障基荷需求,坚持合同化保供,严格惩戒非不可抗力违约。根据2022年3月中共中央办公厅、国务院《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》[4],国家将强化信用约束,严格信用监管,天然气产业链各主体须切实提高履约履责信用,争做诚信经营、守信践诺的标杆企业,共同维护行业的信用体系。

4)统筹市场与监管。天然气价格市场化改革持续推进,形成主要由市场决定天然气价格的机制;加强天然气供需市场调节,充分发挥价格对工业用气、发电用气季节性消费的引导作用,提高用户需求弹性、自主削峰填谷意识,减少资源和设施保供压力;加强对管输和LNG接收站等自然垄断环节服务和价格的监管,提高服务意识,促进信息公平透明和设施服务的公平,完善管网调度运营规则;完善天然气商品交易平台和基础设施开放平台,促进两个平台的融合与协同发展。

2.4 深化“锻造优势、攻关前沿”的天然气技术变革

当前,新一轮科技革命和产业变革正在深入发展,能源产业发展与大数据、人工智能加快融合,创新成为安全与绿色发展协调统一的抓手。结合《规划》重点任务部署,“十四五”时期天然气技术创新重点聚焦在以下五个方面。

1)上游勘探开发领域。针对天然气资源复杂化、劣质化趋势加剧问题,持续开展陆上常规气大气田勘探与复杂气藏高效开发与提高采收率技术、陆上非常规油气勘探开发技术、海洋和深水油气勘探开发科技攻关,努力提升陆上油气采收率。推动化石能源绿色低碳开采,探索油气与地热能以及风能、太阳能等协同开发,利用油田周边场地建设分布式风光发电和多能融合的区域供能系统;加大油气田勘探开发、加工处理过程中甲烷的采收利用力度,减少产业链碳排放。

2)天然气储运环节。研究能量计量关键设备国产化、智能化及应用技术[5],开展能量计量试点与相关标准制定;研究多气源多用户格局下管网运行优化技术、管输路径识别技术、质量跟踪与监控技术等。在满足安全和质量标准等前提下,探索生物天然气接入、天然气管道掺氢输送、纯氢管道输送、液氢运输等技术。

3)天然气下游利用。针对中国重型燃气轮机存在的关键核心技术瓶颈问题,利用“十四五”气电大发展窗口期,面向F级50МW、300WМ、400МW等重型燃机,持续加大科研攻关,扶持示范项目,在长周期运行考核、资金、税收等方面予以更大支持,打造燃机领域国家战略科技力量,补齐能源技术装备短板。

4)产业数字化智能化。加强新一代信息技术、人工智能、云计算、区块链、物联网、大数据等新技术在天然气生产、物流和营销等领域的推广应用,建设全国、省和公司级大数据中心、智能调度平台、优化运行平台、市场智能仿真系统、市场运行监测与预警平台等,提升产业链智能化水平。

5)二氧化碳捕集利用与封存等前沿技术。加强二氧化碳驱油提高采收率研究及推广应用,探索利用枯竭油气藏、近海及陆地咸水层封存二氧化碳研究,开展二氧化碳超临界管输工艺、管材、设备、安全方面的研究;国家层面设立试点项目,开展“天然气发电+燃气轮机国产化+可再生能源发电+二氧化碳捕集利用与封存”全产链一体化科技示范,整体推动相关技术的进步及应用,保障远期天然气发展空间。

2.5 构建“开放多元,全球参与”的国际天然气供应体系

2022年2月24日俄乌冲突爆发,引发全球油气价格剧烈波动,欧洲天然气价格暴涨,充分暴露了欧洲以天然气为核心的能源安全问题,也让包括中国在内的主要资源进口国重新检视本国的天然气供应安全问题。战后世界地缘政治和天然气供需格局将重塑,欧盟加速能源转型、寻求天然气进口多元化,更多美国及中东LNG资源流向欧洲市场,俄罗斯天然气出口被迫“东移南下”。从远期看,各国强化温室气体排放控制,全球天然气市场格局仍将取决于供需基本面,资源富集国有加大出口的内在动力。

《规划》提出以共建“一带一路”为引领,积极参与全球能源治理,实施更大范围、更宽领域、更深层次能源开放合作,实现开放条件下的能源安全。中国天然气进口规模、对外依存度逐年增加,新的地缘政治格局下需要平衡好“安全与发展”,既不能以安全为由故步自封,也不能盲目发展忽视供应安全风险。相关企业要正确把握新时期能源安全观,统筹国内国际“两个资源、两个市场”,深化与重点资源国的合作伙伴关系,持续巩固推动上游重点合作项目,增强资源获取能力,实现与资源国的互利共赢合作。同时,加强与重点天然气消费国的交流合作,积极参与全球天然气贸易及市场体系建设,深度融入全球天然气产业链,推动世界天然气贸易规则不断完善,提升贸易弹性,增强在国际市场的话语权。

3 结语

中国天然气行业仍处于快速发展阶段,“十四五”是最佳战略机遇期和窗口期。首先,油气企业要充分认识天然气发展的阶段性特征,牢牢把握现代能源体系的内涵,以保障安全稳定供应为首要任务,遵循“立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备”原则,千方百计增加资源供应,补强储备调峰短板,确保天然气供应链安全稳定,把能源饭碗牢牢地端在自己手里。

第二,在天然气供应环节,全面执行购销合同签订制度,认真履行购销和管输合同,注重保民生、保重点,提升自身信用,树立良好的企业形象,维护天然气公平开放的市场体系。

第三,推动化石能源绿色低碳开采,减少天然气产业碳足迹,突破传统油气业务局限谋划转型发展之路。结合油气公司自身资源条件、地理位置、资金实力、现有优势等,确定战略方向及近中远期的发展目标、实施路径,进行重点项目部署并加快落地实施,促进传统油气向油气与风光、地热、氢能等绿色低碳能源融合转变。

第四,推动天然气终端销售从单纯供气向综合能源供应转变。在大中型商业区和产业园区,统筹电、气、热、冷一体化集成供应,建设集供电、供热(供冷)、供气为一体的多能互补、多能联供的区域综合能源系统,形成分布式能源项目、多能耦合项目和能源互联网项目。结合传统加油站、加气站,建设油气电氢一体化综合交通能源服务站。

第五,围绕天然气和新能源发展,推动关键技术攻关,通过科技进步实现增储上产。运用信息化和数字化手段,建设智慧油气田、智能管网,实现市场研判模型化、资源平衡预测智慧化、营运决策精准化、客户服务智能化,提升天然气产业链现代化水平。

————不可再生能源