设计文化学视角下城市色彩生成及应用

张亚军,程智超

(安徽财经大学艺术学院,安徽 蚌埠 233000)

城市色彩,狭义上来说是城市中所有事物的外部颜色的总称。广义的城市色彩则应该是由特定历史、文化、气候等复杂的内在要素呈现的色彩体系。由于城市色彩本身具有模糊性与不确定性等特征,有关的实践研究取得一些成绩的同时,仍存在很多不足。

“设计文化学”从文化的角度研究设计的本质和规律,是以设计文化作为研究对象的综合性科学,是一门关于设计文化的理论。[1]设计文化学强调从三个维度展开研究。首先,强调注入历史之脉,要求关照特定的设计样式及造物形式自身延续的历史脉络。其次,强调注入文化之意,对于设计更要进一步研究特定区域的精神性范畴的因素。最后,强调注入设计之巧,要突破表层形态的设计表达,探索传统设计思维的内在逻辑。

显而易见,设计文化学所倡导的三个维度与当下城市色彩发展的现实困境存在较高程度的耦合。虽然设计文化学是一门年轻的学科,但对于强调城市色彩的理论研究和实践探索具有重要的现实指导意义。

一、城市色彩现状

关于城市色彩的应用现状并不乐观。城市色彩本质上是一座城市自身内部文化属性在城市空间上的折射和投影,是地域性文化的传承和城市文脉精神发展演进的重要内容。但随着时代的发展以及互联网的覆盖,各种新兴的材料无节制、无规划的投入使用,城市广告的胡乱张贴,都市高楼拔地而起,使得城市面貌杂乱无章,即丢失了城市该有的精神,也丢弃了与之相连的历史文脉,最主要的是影响居民的身心健康,使得城市的发展越来越趋于“同质化”,造成了严重的视觉污染。

其次,城市色彩研究方面也有诸多问题。关于色彩的理论或者研究更多的是平面、艺术以及设计等领域。在20世纪90年代,城市色彩的概念开始出现在人们的视野中。例如宋建明博士的色彩研究所,充分地解释了法国色彩专家朗克罗的色彩地理学理论。后来逐渐有一大批关于城市色彩的书籍刊物相继发出,但由于研究者的专业、背景、研究手段的各不相同,使得城市色彩研究的系统化并不乐观。

二、城市色彩的形成因素

(一)注入历史之脉的城市色彩 在设计文化学中第一条主线是大历史观。目前现有的研究对城市的发展历程缺乏系统的梳理和深刻的认识,盲目追求与大城市、国际化接轨,人为的“突击”式的色彩归纳割裂了现代城市色彩与城市发展深厚的内在联系,出现城市色彩泛视觉化的问题。[2]

历史是一条不断前进的长河,以前是现在的历史,现在也是未来的历史。对于什么是历史,有广义和狭义上的分别。广义上的历史代表过去一切事件经过的总和,就是人类所经历的自然发展和历史变迁;狭义上的历史则是一个研究对象,记录其发展的过程和规律。历史是一个虚无的概念,需要我们通过各种载体去了解认识。现在的城市融入了更多元素,政治、经济、文化等,简单看上去城市色彩仅是城市历史上一个分支,但其实城市色彩是城市演化的有机体。在时间的长河里,城市色彩见证并反映了社会生活变化、制度变革等历史信息,而城市历史也是城市色彩的内在因素。

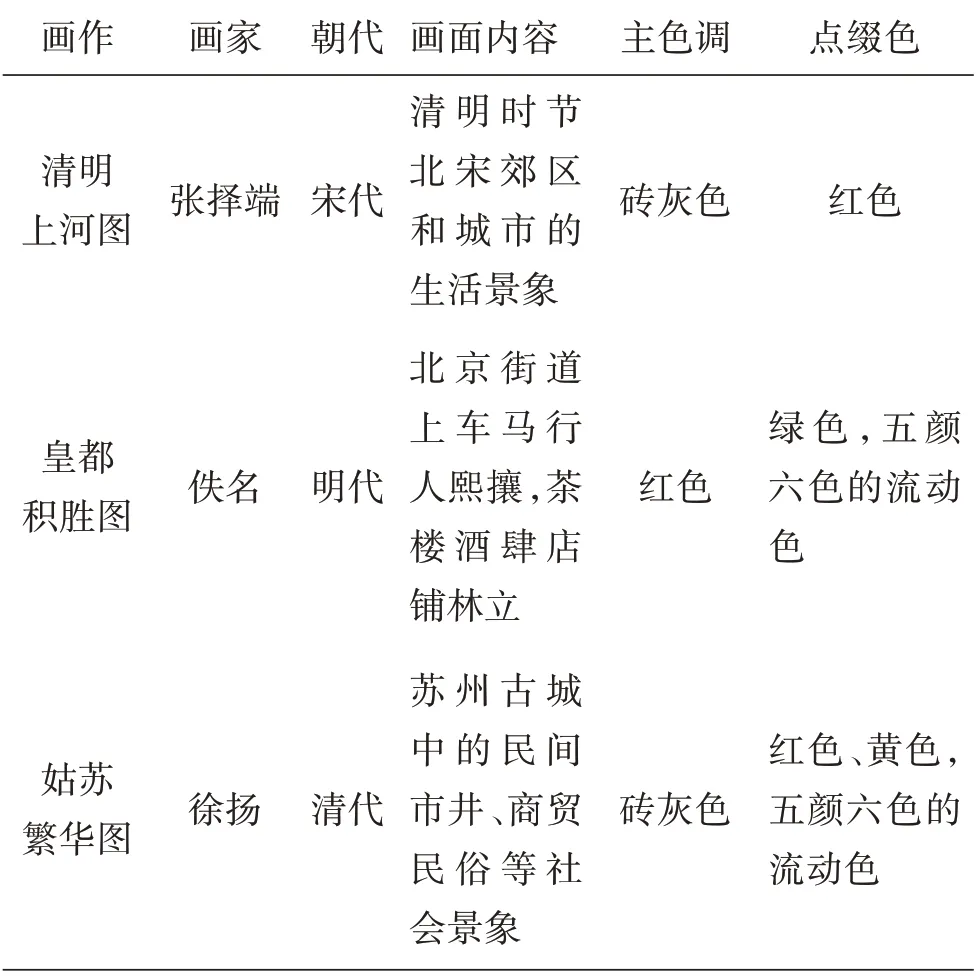

表1 不同时期的画作内容与色调对比

社会生活是一个总的范畴,囊括了人类的整个生活活动。广义上的社会生活是指人类整个生活活动;狭义的社会生活是指公共生活、生活轨迹、社会伦理、生活习俗等。社会生活通过时间的长河,开始逐渐成为人们无意识的统一规范,这是人们智慧的集合。社会生活是发展的,并且带有当地的特色,所以研究社会生活对城市色彩脉络的把握具有重要意义。而社会生活对城市色彩的影响是极其微小但又定量稳固发展的,这种影响逐渐表现在色彩观念、色彩搭配、色彩审美上。

通过对以上三个不同时间画作的分析,我们发现:首先,在时间概念上色彩的魅力只增不减,逐渐达到顶峰;其次,不同地域的社会生活有不同的色调,南方色调更加柔美典雅,北方色调更加浓郁粗旷,但南北方整体的风格和谐统一;最后,这些画作也论证了社会生活是通过微观定量的方式来影响城市色彩的变化,虽微乎其微,但定量发展呈现城市的发展和演化。

制度的变革也是影响城市色彩的一个重要因素。制度变革是指自然和社会的发展过程,这里主要指的是由于历史朝代和社会制度的更替而引起的社会结构的变化。制度变化从根本上影响着生产关系和生产方式,包括人口流动和社会结构,从而改变审美观念和城市色彩的色彩基因。

例如,在新中国成立后,国民们沉浸在国家独立自主的喜悦中,万物都处在百废待兴的状态,生产力的提高成为当时的主要任务,城市建设与规划发展并没有得到重视,所以当时的城市色彩大多都是灰色和白色,这有利于集中社会力量发展生产力。改革开放后,我们的经济得到发展,社会生产力有了明显的提高。专业设计师们通过学习外来文化,技术和观念也得到了发展。居民们在满足了基本的生活需求后,开始追求精神上的满足,从最开始的生活需求转变为生活丰富,这就要求城市建设的色彩变得丰富起来。现如今,国家政策大力提倡建设文化城市,塑造城市品牌形象,已经有众多城市开始进行色彩规划,较为突出的有杭州市、青岛、厦门等。

(二)注入文化之意的城市色彩 设计文化学的第二条主线是大文化观。改革开放以来,随着我国经济的迅速发展,城市的发展也逐步加快,人们已经从物质层面转向精神层面。目前城市色彩中的城市文化特色的显性研究和内省不足,缺乏与其他城市文化异质性探讨和自身文化身份建构,导致城市文化特色模糊,出现城市色彩同质化的问题。[3]

城市色彩是城市发展建设的重要组成部分,也是城市精神文明的重要载体,对城市文明的传承具有推动作用。在现代城市的发展建设过程中,逐渐同化的现象越来越明显,归结其原因是文化的作用正在逐渐减弱。地域文化是在某一个区域中,保持相对稳定的文化现象,经过时间的研磨形成的。我国土地辽阔,有不同的地理环境,而不同的物质条件是不同的自然环境所造成的,那地域文化也随之大有不同。设计文化学与研究城市色彩的文脉严丝合缝,相互交织更能体现文脉传承在城市规划中的重要角色。

宗教信仰是一种非理性的精神追求,是人们对于精神世界的探索,当然也是庞大文化体系内的重要组成部分。宗教本身是非物质的,但它对人们的精神生活产生了重大影响,并因此对人类的色彩偏好产生了影响。因为不同的宗教偏爱不同的色调,不同的宗教中有不同的派别,当然不同的派系会持有不同的色彩信仰。一旦一种宗教被接受,它的色彩文化就会融入当地文化,从而产生一种区域色彩。

例如宁夏,宁夏的主要人口是信奉伊斯兰教的回族。伊斯兰教起源于中东部的沙漠地区,所以伊斯兰教徒认为,绿色是生机、绿野、活力,是生命的象征。因此,信奉伊斯兰的城市的建筑色彩大多呈现绿色、白色,是他们对于生活的向往和憧憬。基督教信奉天主,所以在他们的色彩观念中,金色和白色是最高级、神圣的颜色。所以在基督教教堂中,常见白色等淡雅的颜色,在阳光的折射下,会呈现出一种天光洒下来的神秘气氛,给人带来心灵上的安抚和慰籍。红色和黄色是佛教的代表色,象征着崇高、圣洁和信仰。它们是僧侣和信徒所推崇的颜色。藏传佛教僧侣主要穿着红色长袍和黄色袈裟,一些宫殿、寺庙和重要佛堂的外墙多为红色,以示威严。一般来说,人们不会在建筑物中使用黄色,只有活佛住所和名僧大德的住处才有资格“穿黄衣”。当黄色遇上红色,无声地传达着生活的喜悦。

哲学思想也是城市色彩的重要影响因素。东、西方有着不同的思维模式,西方更加向往自由,所以在色彩的使用上更加多彩奔放。而东方更加传统内敛,所以我们对于色彩的搭配偏向于素雅静谧。这仅是泛泛而谈,当具体到某一文化时,哲学思想指导着色彩文化的走向,两者密不可分。中国有两大主流,即儒家和道家的思想理念,这为中国的传统色彩的形成起到重要影响作用。

儒家是我国最高地位的哲学理念,儒家文化也是我国的色彩审美主流。儒家思想是“礼”的行为,“仁”的思想。色彩文化就体现在“仁”,红、黄、白为主色,代表着君、臣、民的等级关系,人们的颜色感受受到颜色等级和社会道德的影响,这导致了一种颜色固化心态。道教是一个无为的哲学流派。道教认为“道随自然而行”。在色彩方面,道教主张“五色令人目盲”,并基于被动统治的思想,推荐古人的单色崇拜。[4]道家喜欢纯色调,如黑色、白色和蓝色,尤其是黑色和白色。它体现了通过色彩发展意境的理念。

例如天津,天津是一个文化底蕴极其深厚的城市,天津城市色彩也受到了儒家思想的影响。天津的整体布局和建筑风格深受北京的影响,同时因为“五方杂处”的特征,也深受外地的影响,使的建筑大多呈灰色,但这与天津的气氛和儒家精神也是相契合的。天津有三个文化空间,首先是代表儒家意识形态的老城文化空间,现存较为经典就是传统民居,受北京民居的影响较为明显,因此,天津民居沿袭了北京的四合院体系,多呈现出一种青灰色,保留了原有的居民区色彩。二是代表异质文化基因的租界文化的侵袭,走在天津喧闹的街区,两旁的建筑风格各不相同,从古典复兴式、罗曼式、哥特式、巴洛克风格、新艺术派、折衷主义、摩登式,直到当代的后期摩登主义,争奇斗艳,又相互融合,这是租界文化带给天津的特色文化。建筑色彩多为赭红色。三是依托海河地理位置优势以及历代漕运文化的积淀形成的码头文化空间,表义上的码头文化是指以河运为生的一群人的文化,充满江湖气息,但正是这朴实无华、讲义气、重实惠的码头个性,形成了码头文化。经济的发展,外来人口的增多,给天津带来了很大的变化,使得天津发生了变异,主要标志就是城市色彩由灰色转为砖红色,这对天津之后的发展也有很多影响。后来天津与外来文化相结合,中西合璧,形成了具有天津风格的特征,这是一个时代的记忆,一个时代的文化形态。砖红色渐渐地成为天津的城市主要色彩,逐渐运用到本土建筑当中,成为天津的传统主色调。

(三)注入设计之巧的城市色彩 设计文化学的第三条主线就是大设计观,通过前面两大观的铺垫和支撑,设计和规划是现阶段的重要任务。目前对城市色彩研究方法的探索不足,使得在城市色彩规划实践中对城市色彩现状调研及采样、建筑配色、城市色彩分区控制等流程中缺乏科学的技术路径,导致城市色彩模式化的问题。[5](P50-59)

城市色彩的科学规划直接影响居民的感受。通过心理学家对色彩的研究可以发现,不同的色彩给人不同的心理暗示。城市色彩的科学规划的重要性不亚于对历史和文化的应用,通过科学的色彩规划,构建和谐统一的城市色彩系统,进而提升居民生活品质。

色彩学主要是研究人类视觉对色彩的反映,色彩是人类视觉感官的第一要素。将色彩交织在城市规划设计中,可以使色彩的发展和进步更加有力,同时也使城市色彩的规划更具有美感。通过全面的设计与规划,可以创造出更加美观和谐的城市景观。因此设计规划城市色彩对城市的发展存在直接的影响,这也是人类审美的需要,所以要充分重视设计规划给城市带来的不同效应。

例如河南省平顶山工业区,其色彩力较大,但在当前国内城市色彩规划中却没有得到充分重视。工业区的建筑以厂房、管线等设施、构筑物为主,为满足生产工艺的要求,通常尺度、体量巨大。同时,不少工业用地的规划指标还要求较大的建筑覆盖率。因此,在工业区,人视野中有很大的人工色连续面积,色彩力较大。平顶山市以工业起家,在城市色彩规划专门规划了工业区,对典型单体做了色彩设计示范,具体的色彩设计是在城市色彩类型一般规律的基础上,根据建筑单体、群体的情况,在色彩关系上作局部调整。平顶山属于阴影城市,在色彩设计中,明度关系采取中等对比;大体量的冷却塔、烟囱是区域的标志,采用黑、白、灰三个层次的中强对比,提高安全警示性。为使冷却塔成为自然景观中的一员,色相采用来自当地植被的蓝绿色,纯度提高到中强范围。为了方便创造秩序,位置关系以邻接关系为主。面积关系是多分的,以打碎大体量,尽量模仿大自然的多样性。因为自然界中没有直线,所以用曲线划分色域,也能更好地与冷却塔形体相结合。

城市色彩主要分为人工色与半人工色两部分,在城市色彩规划中,建筑人工色是一个重要的影响因素。从色彩的角度分析,百分之七十的色彩就是整个画面的主要色彩,这对于城市景观的效果产生了直接的影响。城市色彩的构成因素中,自然因素是相对稳定的,例如水体、植物等,但是也要对稳定的因素进行分析和了解,为了找到更加适合的设计方案。在建筑人工色方面,在实用的前提下,要加入视觉效果的因素,更要融入城市自己的文化。

例如武汉,武汉市如今在我们的眼里是伟大而又坚韧的,在疫情之前,武汉还是一个多彩丰富的城市。武汉市位于长江中游,是沿江发展的城市,山水秀丽,湖泊众多,拥有很多名胜古迹,是中国历史文化名城之一。武汉在2003年出台了《武汉城市建筑色彩控制技术导则》,这就进一步规定了武汉城市色彩的主色调、辅助色以及点缀色。这是一个统一整合的手段,并且根据建筑的所处环境进行色彩控制,以及根据建筑体量、形式、材质等的不同,根据武汉市地理特点、气候条件、城市环境等给予科学而合理的规划。2003年,武汉市针对城市色彩成果进行研讨,分别对历史建筑街区、商贸金融区、居住区、文体教育区等规定色调,对各个区域进行“把关”,使得建筑、环境等整体和谐、多样统一。历史建筑街区主要以灰色、土黄色为主色调;商贸金融区主要是灰色、蓝色;居民区主要是白色、米色;工业区主要是红色、蓝色;文化教育区以白色和灰色为主,这样多层次的色彩搭配使武汉城市形象更加生动有趣,更有层次感和韵律感。城市色彩的表现离不开文化脉络的支撑,武汉更是一个“才华横溢”的城市,现在留给后人的不仅仅只是高端发达的科学技术,还应该有独具地域文化的、特别的城市“性格”,留给后人的应是一个有温度有情怀的城市。

三、城市色彩未来的发展设想

城市色彩在逐步进入大家的视野,我国也在针对城市色彩的问题进行深入的研究,但总体来说我国的研究还处于初级阶段,在研究中发现问题,再通过解决问题来推进发展。这也使城市色彩的研究专家更加重视其生成及应用,城市色彩自身就具有模糊性,导致城市色彩发展相对比较缓慢,很难置于更高层次。但现阶段我们业界也是做了很多的研究,得到了不少的成果。在未来的城市色彩规划中,我们要更加注重城市历史的挖掘,在“同质化”催生的时代下,我们不能“随波逐流”,不能被经济牵着鼻子走,而要增强城市之间的个性化。其次注重城市地域文化与城市色彩相融合。设计文化学给城市色彩构筑了一个坚实的框架,任其发展,这样的城市色彩更具有城市发展的意义。实现多学科、多角度的交融,呈现新的文化形态,实现通过城市色彩来宣传城市文化。最后工欲善其事,必先利其器,注重科技的使用,随着社会经济、科学技术的高速发展,数字技术、大数据、感知技术、可视化技术等成为我们有力的工具,为整合城市色彩数据库提供更好的条件,通过科学的技术为城市色彩提出更高的要求。

我们立足现在,放眼未来,建立一个城市色彩的时空结构,运用城市文脉理论,延续城市色彩,丰富城市内涵,推动城市更新发展,这个伟大宏图需要业界的每一位人士的努力,引导未来城市色彩的健康发展,提升城市形象,塑造城市“个性”。通过筛选、过滤、整合,归纳出更优质的城市色彩基因,让城市色彩也形成“可持续发展”的模式。城市色彩的发展与城市的文脉、史脉、设计规划相交织,深入挖掘城市的内在文化以及历史因素,大力发展和实现城市色彩优势。以文、史为内因,色彩为表现,保护为手段,传承为目的,争取实现“内外兼顾”的城市色彩。