高速铁路路基技术体系发展历程

尤昌龙

(中国国家铁路集团有限公司 工程管理中心,北京 100844)

0 引言

京沪高铁自2011 年6 月30 日开通,至今已安全、舒适地运营10 年,并达到设计时速350 km 的运营目标,实现了“千里京沪一日还”的美好愿景。这条全世界最高运营时速的轮轨式高速铁路诞生于我国,不仅是时代的进步,也是数代铁路人辛勤耕耘、不断创造和完善的结果。截至2021年12月,已有约4.09万km高速铁路纵横在我国广袤大地。

我国高速铁路技术体系孕育于20 世纪90 年代。从我国首条高速铁路秦沈客专建设开始,《新建时速200 km客货共线铁路设计暂行规定》(铁建设函〔2003〕439 号)、《京沪高速铁路设计暂行规定》(铁建设〔2003〕13 号、铁建设〔2004〕157 号)、TB 10621—2009《高速铁路设计规范(试行)》、TB 10621—2014《高速铁路设计规范》、TB 10001—2016《铁路路基设计规范》、TB 10751—2018《高速铁路路基工程施工质量验收标准》、Q/CR 9602—2015《高速铁路路基工程施工技术规程》、Q/CR 9230—2016《铁路工程沉降变形观测与评估技术规程》等一系列高速铁路技术规范与标准的发布,标志着我国路基技术体系不断进步、成熟和完善。

1 高速铁路路基技术体系的建立与发展

从1990年我国开始对京沪高铁进行初步建设构想到2005年,我国相继开展了系列高速铁路建设和试验施工研究。秦沈客专建设期间,全长66.8 km、时速300 km的高速铁路试验段建成于山海关—葫芦岛北,并铺设了不同类型的无砟轨道,“中华之星”号动车组在该试验段创造了当时我国列车最高时速321.5 km[1]。在此基础上,铁道部组织铁道第三勘察设计院集团有限公司等单位编写了《京沪高速铁路设计暂行规定》(铁建设〔2003〕13 号);2002—2003 年,软土路基地基处理、路基填筑足尺试验在江苏省昆山市和上海市安亭镇展开,试验表明,地基处理施工工艺、地基处理方案、路基填料选择和路基填筑压实施工工艺满足试验研究设计和《京沪高速铁路设计暂行规定》(铁建设〔2003〕13号)要求;2003年12月—2004年7月,在铁道部开展的“京沪高铁部分区段施工图设计方案国际咨询”中,进一步明确了路基设计方案和路桥、路隧过渡段方案标准,铁道第四勘察设计院的路桥、路隧过渡段设计方案在进一步优化和完善后,被纳入《京沪高速铁路设计暂行规定》(铁建设〔2004〕157号);京沪高铁及我国多条高速铁路的建设、运营实践表明,过渡段方案成熟、可靠。

2008年北京奥运会前夕,建设京津城际铁路建设提上议事日程;2005年7月4日,全长125 km、设计时速350 km的京津城际铁路开工建设,并于2008年8月1日全线开通运营,北京至天津运行时间缩短至30 min。作为京沪高铁前期试验段工程,京津城际铁路承担着验证京沪高铁相关设计参数的重任。为满足京津城际铁路建设需要,铁道部在《京沪高速铁路设计暂行规定》(铁建设〔2004〕157 号)的基础上,结合引进的无砟轨道技术,组织编写了《客运专线无砟轨道铁路设计指南》(铁建设函〔2005〕754号)。该指南规定,一般地段无砟轨道路基工后沉降控制标准为15 mm;对路堤、路桥或路隧交界处无砟轨道路基工后差异沉降,以及路基填筑压实质量标准也作了明确规定。

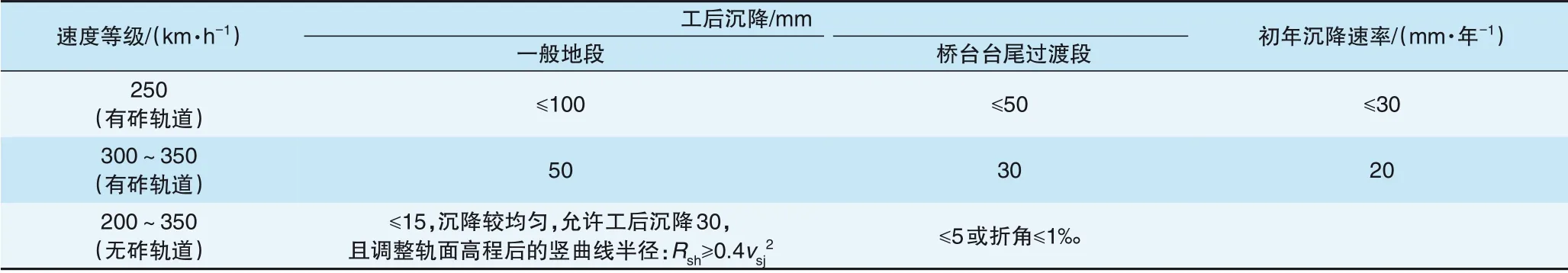

从Ⅰ级铁路路基工后沉降控制标准200 mm,到无砟轨道路基工后沉降控制标准15 mm,铁路建设真正实现了路基结构物建设、设计理念的飞跃。历经京津城际铁路、武广高铁、郑西客专和京沪高铁的建设实践,实现了我国高速铁路建设由“量变”到“质变”。此后,以刚度、工后沉降为主要控制目标的高速铁路路基技术体系逐渐明确并贯穿于高速铁路建造、运营全过程,TB 10621—2009《高速铁路设计规范(试行)》进一步明确了不同速度等级铁路路基工后沉降标准(见表1)。

表1 路基工后沉降标准

TB 10621—2014《高速铁路设计规范》在TB 10621—2009《高速铁路设计规范(试行)》基础上,进一步总结我国高速铁路建设成就和运营成果,规定了路基结构应按照土工结构物的理念进行设计,高速铁路路基结构必须具有足够强度、刚度,保证基础稳固不下沉;强调了加强路基防排水和边坡防护设计,保证路基能经历天寒地冻、暴雨冲刷等不良气候环境变化的影响;明确了在区域性地面沉降地区及邻近线路两侧抽采地下水、深基坑开挖及软土地基路基两侧堆载等情况下应采取的相关措施等内容。另外,我国铁路不断完善相应路基施工、质量验收等相关标准,我国高速铁路路基技术体系基本完善,完全满足了不同速度等级铁路的设计、建设及运营要求。

2 路基技术进展

2.1 地基处理技术进步

2.1.1 京沪高铁建设技术准备阶段

针对分布于天津静海、江苏昆山、上海的软土地基,铁路沿线的膨胀性黏土及遇水易融、膨胀的石膏土,易受水环境影响的岩溶等特殊地基,以及A、B 组填料及C组改良土等路基填筑施工,铁道部组织中国铁道科学研究院(简称铁科院),以及各高校、设计院、相关施工单位等进行了一系列试验、施工研究,并提出了针对性措施。

针对工后沉降变形难以控制的软土地基等,铁道部在京沪高铁昆山试验段、安亭试验段组织开展了水泥粉喷桩、水泥搅拌桩、插塑板联合真空预压处理地基、碎石挤密桩联合堆载预压、CFG 桩网复合地基等地基处理技术研究;在昆山试验段还组织开展了路基A、B 组填料及C 组改良土填筑施工工艺、施工质量检测、现场动力仿真、沉降变形观测技术等研究,提出适用于软土路基的地基处理方案和相关质量控制标准。

2008 年,京沪高铁昆山试验段铺设无砟轨道,为满足路基工后沉降小于15 mm 要求,在施工中进行二次堆载预压,产生二次沉降约50 mm;数据分析表明,该方案处理的软土地基静置5 年后经过二次预压再卸载,满足路基工后沉降小于15 mm 要求。目前,京沪高铁昆山试验段运营效果良好。

2.1.2 京津城际铁路建设阶段

针对软土与松软土互层,首次采用CFG 桩筏板结构和管桩桩板结构,较好地解决了不均匀沉降问题,并满足铺设无砟轨道路基工后沉降小于15 mm 技术要求。但是,受征地拆迁等因素影响,武清站部分区段路基预压工期不足,局部区段路基预压工期不足2 个月,评估认为存在局部路基不均匀沉降和路基工后沉降超标隐患。通过强化无砟轨道支撑层结构等一系列措施,尤其针对工后差异沉降过大的路桥过渡段,采用加强运营期变形观测、适时轨面调整养护、注胶抬道等措施,保证了列车运营速度和舒适度。

2.1.3 武广高铁建设阶段

针对沟谷相松软土、淤泥质软土等,主要采用CFG 桩网碎石褥垫层结构方案,部分地段采用“CFG桩+桩帽+桩网碎石褥垫层”方案;对于岩溶地基处理,主要采用注浆或高压旋喷桩处理方案。武广高铁运营后,路基沉降变形情况稳定。

2.1.4 郑西高铁建设阶段

针对湿陷性黄土地基分布不均匀、湿陷厚度不均匀,部分采用孔内夯扩挤密灰土桩法;部分采用灰土挤密桩消除湿陷性、CFG 桩控制路基沉降变形量的长短桩桩网碎石褥垫层方案;部分采用桩板结构处理方案等。线路运营至今,路基沉降变形稳定,线路状态良好,并于2021年7—10月连续强降雨期间经受住考验。

2.1.5 京沪高铁建设阶段

针对京津城际铁路、武广高铁等采用桩网碎石褥垫层复合地基的桩体承载能力冗余争议,在李窑、凤阳设立2 个工程试验段,采用桩帽方案,尽可能发挥CFG 桩、PHC 管桩的单桩承载能力优势。试验结果表明,采用该方案处理类似地基,可适当扩大桩间距,节省地基处理费用[2]。该方案在后续地基处理工程中取得了较好的应用效果。

2.1.6 相关问题与对策

(1)针对松软土为主的地基,当地基处理深度超过下卧层(计算桩底以下压缩沉降厚度区),且路基安全稳定系数满足设计要求时,可采用桩帽方案且适当增大桩间距。在周边排水条件较好、路基静置时间或堆载预压时间不小于6个月情况下(对于非饱和土地基路基应至少经历1个雨季),其工后沉降满足设计要求,可有效降低地基处理工程量,实现较好的技术经济效益。

(2)针对以软土为主的地基,如采用上述方案,部分桩基易因单桩承载力不足,出现“穿刺”等现象,导致局部路基不均匀沉降。因此,在施工过程中应严格控制桩间距和处理深度,保证地基处理效果。

(3)目前,“CFG 桩、‘管桩+桩帽+桩网碎石’复合地基”施工已由“挖桩头、截取桩头、施作桩帽、回填桩间土、桩间土压密”工艺,优化为“压密施工垫层、智能化控制桩顶高程、开挖桩帽范围土模、土模嵌槽法施作桩帽与垫层一体化”工艺,并形成“复合地基桩帽土模施工工法”推广应用[3]。

(4)在CFG 桩处理地基基础上,为充分发挥桩间土优势,发展了螺杆桩施工工法,用于处理以松软土为主的地基,水泥搅拌桩处理软土地基工艺也由“单向水泥搅拌桩施工”发展为“多向水泥搅拌桩施工”,并取得较好应用效果,智能化桩基施工技术也在地基处理中得到推广应用。

2.2 站场路基沉降变形研究

针对站场路基采取正线与到发线不同的地基处理方案可能带来的横向变形不均匀问题,在京津城际铁路建设中,采取正线与到发线相同的地基处理方案,较好地解决了横向差异变形问题。但沉降数据表明,尽管采取了上述措施,站场区段路基沉降仍远大于站场两端区间路基,且稳定变形历时长于区间路基。

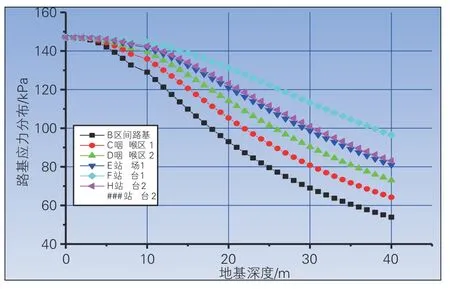

针对以上问题,在京沪高铁济南西站建设中,北京交通大学栾光日等[4]和中铁十二局集团有限公司张晓波[5]等分别进行了细致、深入研究,揭示了站场路基、咽喉区路基在建造过程中出现较大沉降变形的原因:站台路基高于正线路基,其基底附加应力相对区间路基可能更大、更深地传递于地基处理层下卧层,当受外界抽降水等因素影响时,该变形更加明显、剧烈。

经分析研究,区间路基与站场路基结构差异导致路基基底附加应力、地基土中附加应力的作用深度、压缩层深度不同。自区间路基进入道岔区、站场路基区段,地基附加应力、压缩层深度、总沉降变形量等呈现如下特征:

(1)自区间路基进入站场路基后地基中附加应力分布、压缩层厚度及沉降压缩曲线等均随路基顶面宽度的增大呈逐渐增大趋势。

(2)填土高度相同的站场路基无论处理与否,作用于地基的附加应力影响深度远高于区间路基,对于宽度更宽的特大站场路基而言,其作用于地基的附加应力影响深度更大。

(3)站场路基沉降变形计算分析及其处理深度不同于区间路基。

以2 台4 线站场为例,一般路基顶面宽约40.5 m、站台宽约8.0 m,站台面高程高于路基顶面约2 m。不考虑站台荷载影响,当区间路基与站场路基高度相等时(7 m),路基附加应力与传递深度关系示意见图1。

图1 路基附加应力与传递深度关系示意图

站场路基设计时,应充分考虑站场路基基底附加荷载相对区间路基更大、基底压缩层更深,且容易受站场范围内人行地道、天桥和雨棚柱基础施工滞后干扰,以及地方市政工程基坑抽降水影响等因素,增强地基处理方案、措施的针对性,适当提高其安全冗余;施工时,应考虑上述因素影响,确保满足铺设无砟轨道工后沉降变形要求为主线,加强施工组织设计和管理,合理安排协调不同工序施工,尽最大可能消除不利于站场路基沉降变形稳定的因素。

2.3 填料生产与填筑压实

2.3.1 路基工程质量

路基工程质量的基本参数包括:表征路基填料密实程度的物理指标——压实系数K;表征路基受力变形特征的力学指标——地基系数K30、动态变形模量Evd,或路基一次变形模量Ev1、二次变形模量Ev2。路基结构同土体结构一样,是由空气、水、土颗粒组成的三相体,松散的路基填料经压实,凝聚成具有生命力的路基主体结构,其路基填料构成和压实质量决定了路基生命力的强弱,是路基生命力的本源[6]。路基压实质量取决于填料自身颗粒组成和相应压实机械的压实能力;土体颗粒组成、土体含水量、填筑厚度是决定压实质量的内因,压实机械的压实能力、路基填筑层平整度等是决定压实质量的外因,外因通过内因起作用,通过压实机械的物理压实,使松散的路基填料堆积物形成相互嵌固、具有承载列车动荷载反复作用的路基结构物。从高铁运营实践看,以上基本参数和路基填料构成是确保路基压实质量的基本指标,是不可突破的红线。

2.3.2 路基填料技术

(1)填料分类及成果。

我国路基填料分类标准源于京沪高铁预可研阶段,叶阳升等[7]对我国铁路路基填料进行分类研究,提出A、B、C、D组填料划分原则并在秦沈客专建设期间应用,取得了较好效果;京沪高铁建设初期,铁道部组织编写TZ 212—2005《客运专线铁路路基施工技术指南》,首次明确了用于路基基床表层、基床底层、基床以下路基的填料划分标准。其中,规定基床表层应采用级配碎石,基床底层、基床以下路基采用A、B 组填料和C组改良土,用于基床底层的路基填料最大粒径不大于150 mm,用于基床以下的路基填料最大粒径不大于200 mm且不大于填层厚度的2/3。

京津城际铁路建设期间,发现采用上述粒径填筑的基床底层“集料窝”现象较突出,同期建设的其他铁路也有类似现象。针对该问题,京津城际铁路基床底层采用最大粒径100 mm 控制路基填料粒径,并辅以路基摊铺、整平措施,初步解决“集料窝”现象。

武广客专建设期间,铁道部组织开展路基填料粒径控制研究,通过选用不同填料粒径开展相应的压实试验施工,以及压实系数K,力学指标K30、Ev2、Evd的对比研究,基床底层填料最大粒径按60 mm 控制,基床以下路基填料最大粒径按75 mm 控制,并纳入TB 10621—2009《高速铁路设计规范(试行)》。采用相应填料填筑压实的路基,其刚度均匀性、变形均匀性大幅提高,从根本上消除了“集料窝”现象(见图2)。京沪高铁建设期间,采用上述标准进行填料生产和填筑压实,路基安全性、舒适性均满足设计要求。

图2 武广客专建设期间的填料生产与填筑压实

(2)化学改良土。

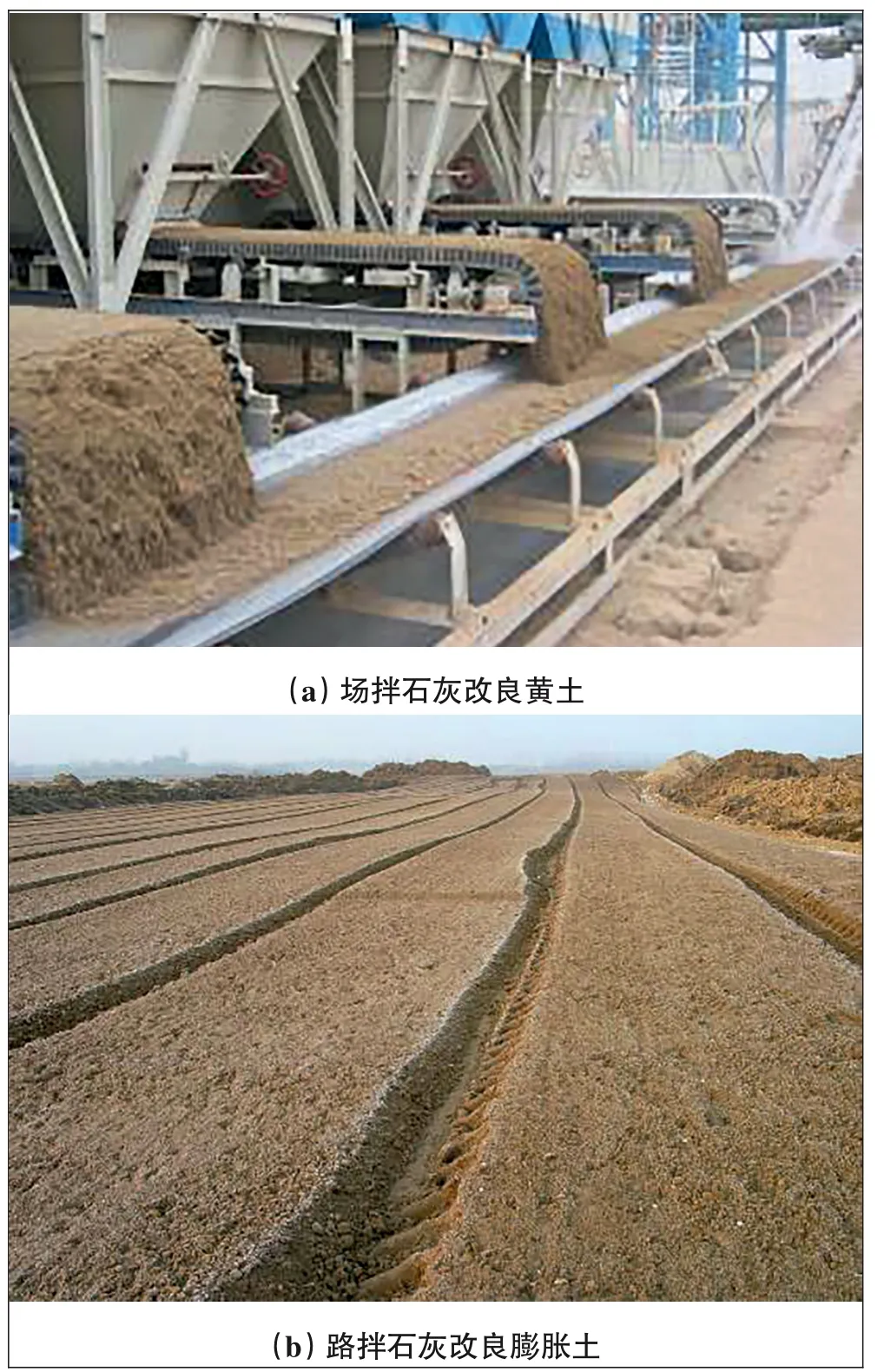

在京沪高铁昆山试验段,主要采用下蜀黏土、阳山风化花岗岩,进行C 组填料改良。针对石灰改良下蜀黏土的含水量大、破碎、拌合质量不易控制等问题,创造性地发明了“场拌法”施工工艺,即在场地中掺拌石灰进行破碎、拌合,利用下蜀黏土掺加石灰后吸水含水量降低、初步钙化的特点,增强其破碎、拌合的和易性,场拌后的填料运输至路基进行摊铺整平,再用高速路拌机进行二次破碎拌合(见图3)。该工艺消除了下蜀黏土含水量较高时难以破碎、路拌过程中容易产生污染等问题,拌合后填料均匀性、颗粒粒径等技术指标大幅提高,同时消除改良土施工中的素土夹层隐患,施工质量较大提升。在郑西高铁等建设过程中扩大应用该技术,并取得明显成效。

图3 石灰改良土生产

(3)填料分类标准深化研究。

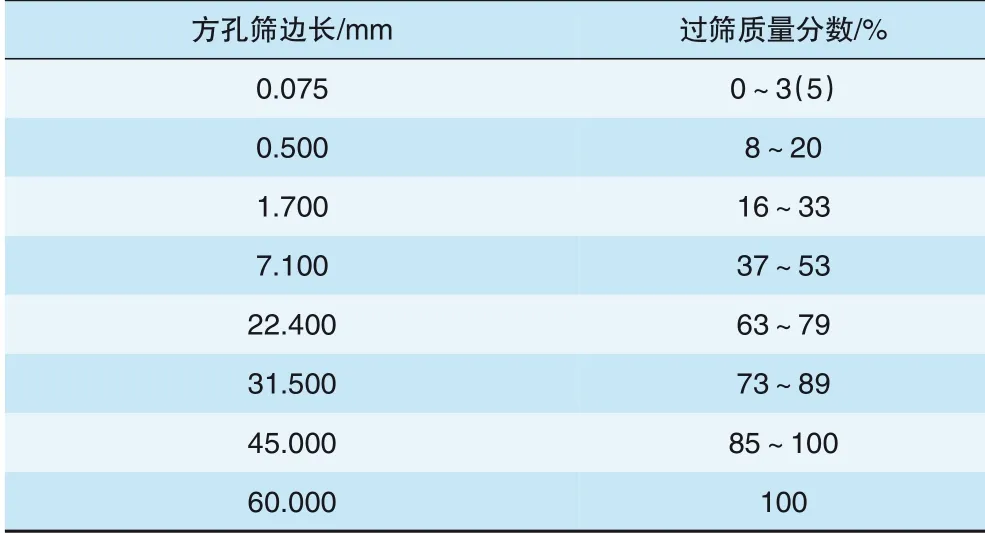

在高速铁路的建设实践中,尽管已明确路基填料粒径和分类标准,但哈大高铁、沪昆高铁、兰新高铁等不同气候、不同环境的路基施工实践表明,其应用过程还存在差异性。因此,铁道部组织铁科院等单位对路基填料再次进行分类研究[8],提出更具体、更具适用性和针对性的分类标准。该分类标准基于基床表层对应的冻胀、干湿循环、防渗等特点和技术要求,针对不同组别填料进行了更详细的分类,使其更具针对性和目标性。根据路基不同部位的使用功能和填料特点,原A组填料细分为A1、A2,B组填料细分为B1、B2,C 组填料细分为C1、C2、C3 等。TB 10001—2017《铁路路基设计规范》明确了适应于不同路基结构填层的填料类别,如基床表层填料,明确要求根据不同气候带,按防渗或防冻技术要求选择填料类型(见表2、表3)。

表2 一般路基基床表层级配碎石级配特征

表3 严寒、冻胀土路基基床表层级配碎石级配特征

2.3.3 填筑智能化施工

京沪高铁等高速铁路的建设和运营实践表明,采用改进后的填料分类标准规范路基填料,采用K、K30、Evd、Ev1和Ev2管理路基分层填筑压实质量,实现了时速350 km 无砟轨道铺设的技术需要。通过优化、比选,建立以K、K30为主,Evd为辅的压实质量控制、检测技术体系。在此基础上,相继开发了路基连续压实检测系统、路基智能填筑成套工艺,其基本思想建立在“三阶段、四区段、八流程”的路基传统填筑工法基础上,利用卫星定位和智能化施工机械辅助系统引导、控制机械姿态,利用连续压实检测系统判识每层的压实质量,基本实现少人化、无人化的路基智能摊铺、平整、碾压及边坡整形施工[9]。

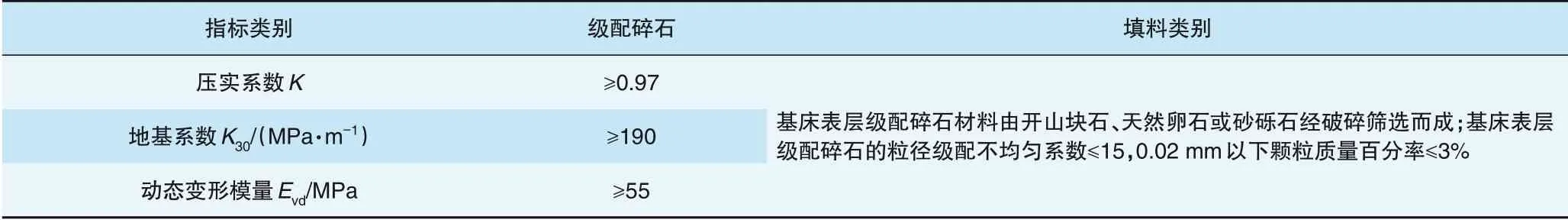

2.3.4 路基填料、压实

路基填料、压实的质量成果集中体现于TB 10621—2014《高速铁路设计规范》中(见表4—表6)。

表4 基床以下路基设计标准

表6 基床表层路基填料压实标准

我国高速铁路建设、运营的实践效果表明,我国当前的路基填料分类标准、压实质量标准体系合理,可保障路基在列车动荷载反复作用下的变形稳定性,保障高速铁路的安全、高速和舒适运营。

2.4 路基支挡与边坡防护和路基防排水

2.4.1 路基支挡与边坡防护

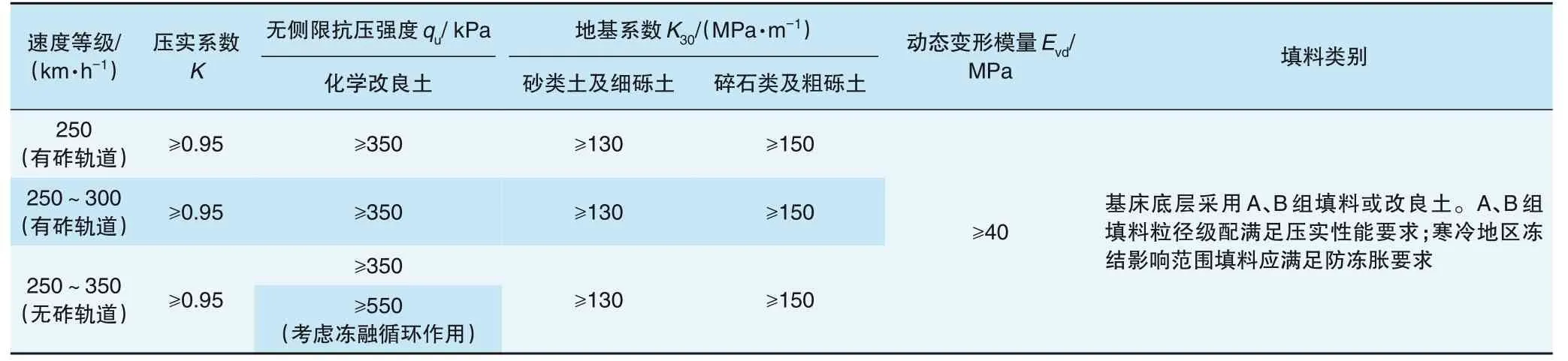

路基支挡结构与边坡防护和防排水之于路基类似人类防护自身安全的防护铠甲,防护路基增强抵抗自然灾害、风霜雨雪的抵抗能力;建设、运营实践表明,对建于斜坡向的山区高速铁路,采用支挡结构进行防护,可增大路基结构物的横向稳定性,约束路基结构的横向位移,提高了路基安全稳定性(见图4)。

图4 路基支挡与边坡防护

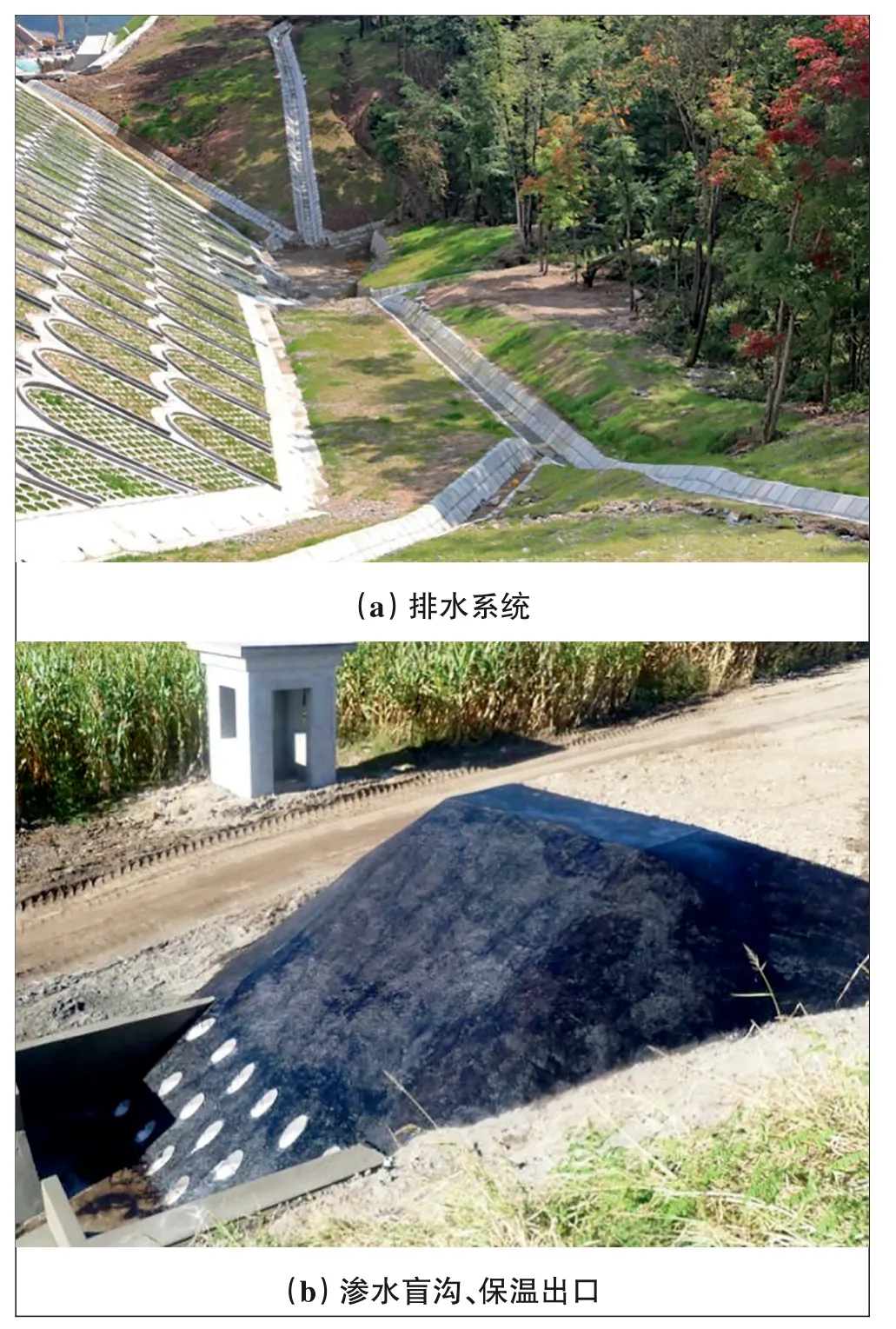

2.4.2 路基防排水

从长远性、持久性及环境变化等方面考虑,维持稳定的地基含水量,是保证路基安全稳定、变形稳定的前提,也是保障路基生命力的基础;保持路基含水量相对稳定即保障路基在相应密实度状态下的含水量处于相对稳定状态,路基的弹塑性变化均会在动、静荷载的作用下保持相对稳定。

表5 基床表层路基设计标准

膨胀岩土地基吸水膨胀产生上拱变形;湿陷性黄土、非饱和土地基增湿后沉降变形增加;含有硫酸盐的水泥褥垫层吸水后产生化学反应引发路基上拱变形;临近既有线深基坑开挖抽降水引发路基产生持续的工后沉降及相关区域性地面沉降漏斗等,均影响路基生命力。

建立可靠的路基排水系统,以及适用于冻胀土路基的渗水盲沟、保温出口等设施(见图5),可使路基基底和主体结构含水量相对稳定,保持路基生命力持续稳定。

图5 路基防排水

2.4.3 路基结构工程的重要组成部分

随着高速铁路建设的发展和运营实践的考验,路基支挡、边坡防护与防排水系统等为路基结构的重要组成部分的建设管理理念越来越得到行业认可,《铁路边坡防护及防排水管理、设计、施工质量验收补充规定》(铁建设〔2009〕172 号)明确规定,铁路路基边坡防护与防排水工程应按结构物进行系统设计并作为铁路工程的重要组成部分进行建设管理,并强调骨架、框架梁的嵌槽应符合设计要求,同时对锚杆、锚索、骨架护坡镶边、截水缘与骨架的连接等也提出明确要求;TB 10450—2020《铁路路基支挡结构和检测规程》针对路基支挡防护结构工程变形对路基横向变形的影响,明确要求路基支挡结构物建造完成后,保证其纵横向变形稳定,且路基结构物水平倾角不大于1%。

补充规定和规程从思想上、认知上强化了路基支挡、边坡防护与防排水结构等对路基结构的防护铠甲作用。另外,在山区铁路建设时,抗滑支挡结构物的倾角关系到路基的水平位移和线路的几何稳定性,建设、设计中应针对不同的支挡防护结构形式,明确路基抗滑支挡结构的工后水平倾角大小标准,确保路基安全、水平位移稳定。

2.5 路基沉降变形观测与评估

京津城际铁路建设初始,为满足线路铺设无砟轨道的技术条件要求,铁道部发布了《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设[2006]158 号),明确要求所有铺设无砟轨道的线路均应进行沉降变形观测与评估工作,确认了满足铺设无砟轨道的路基沉降变形条件基本要求。高速铁路建设的实践经验和观测数据分析成果验证了我国采取的建设管理理念、设计理论、施工方案是正确的[10-13],我国高速铁路路基沉降变形观测数据分析和评估取得的成果类型及相关基本条件如下。

2.5.1 Ⅰ类

山前冲洪积、坡积土地基路基沉降变形观测曲线见图6。如图所示,沉降变形曲线为较平滑、规律的收敛曲线,其工后沉降一般容易满足设计要求:

图6 山前冲洪积、坡积土地基路基沉降变形观测曲线

(1)地基土层为山前坡积土、黏土、粉土、粉砂土等一般土、松软土,观测过程中外部条件未发生改变。

(2)地基处理方案为粉喷桩、浆喷桩、CFG 桩、PHC管桩并处理到硬土持力层。

(3)路基填筑高度3~5 m;最高7 m。

(4)路基沉降变形稳定时间一般为3~4个月,工后沉降变形量均满足要求。

2.5.2 Ⅱ类

干旱地区路基连续降雨期间产生二次沉降变形见图7。如图所示,沉降变形曲线表现存在发生沉降变形突变的明显拐点、呈台阶状发展的收敛曲线,变形发生后再持续预压或静置2~3个月后,其工后沉降满足设计要求:

图7 干旱地区路基连续降雨期间产生二次沉降变形

(1)该类地基一般为干旱、半干旱地基,即非饱和土地基,地基处理至硬层地基。

(2)路基沉降变形发展过程中常伴有加载、地基处理后连续降雨形成积水浸泡、地基处理结构受周边施工环境影响发生变形调整等,路基在沉降突变后经历2~3个月沉降变形稳定,其工后沉降满足设计要求。

(3)该类曲线常见于非饱和土路基或路基周围环境突变的路基,路基的沉降变形历时一般不少于6 个月,且至少经历一个雨季。

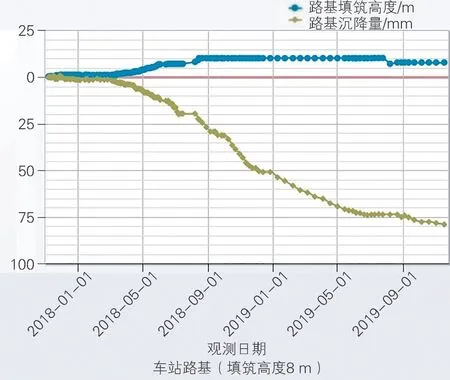

2.5.3 Ⅲ类

深厚松软土地层路基沉降变形观测曲线见图8。如图所示,以深厚松软土地层为主的路基,填筑完成6个月后沉降变形曲线未见稳定,后期逐渐趋于稳定,其工后沉降满足设计要求:

图8 深厚松软土地层路基沉降变形观测曲线

(1)深厚软土、软土与松软土互层地基路基,或受水条件影响的湿陷性黄土地基或干旱、半干旱深厚松软土地基路基。

(2)该类路基一般需延长预压期或增强地基处理措施;其静置或预压期一般不少于6个月且至少需要经历一个雨季。

(3)此类曲线常见于软土、松软土互层或以松软土为主的平原地区车站路基。

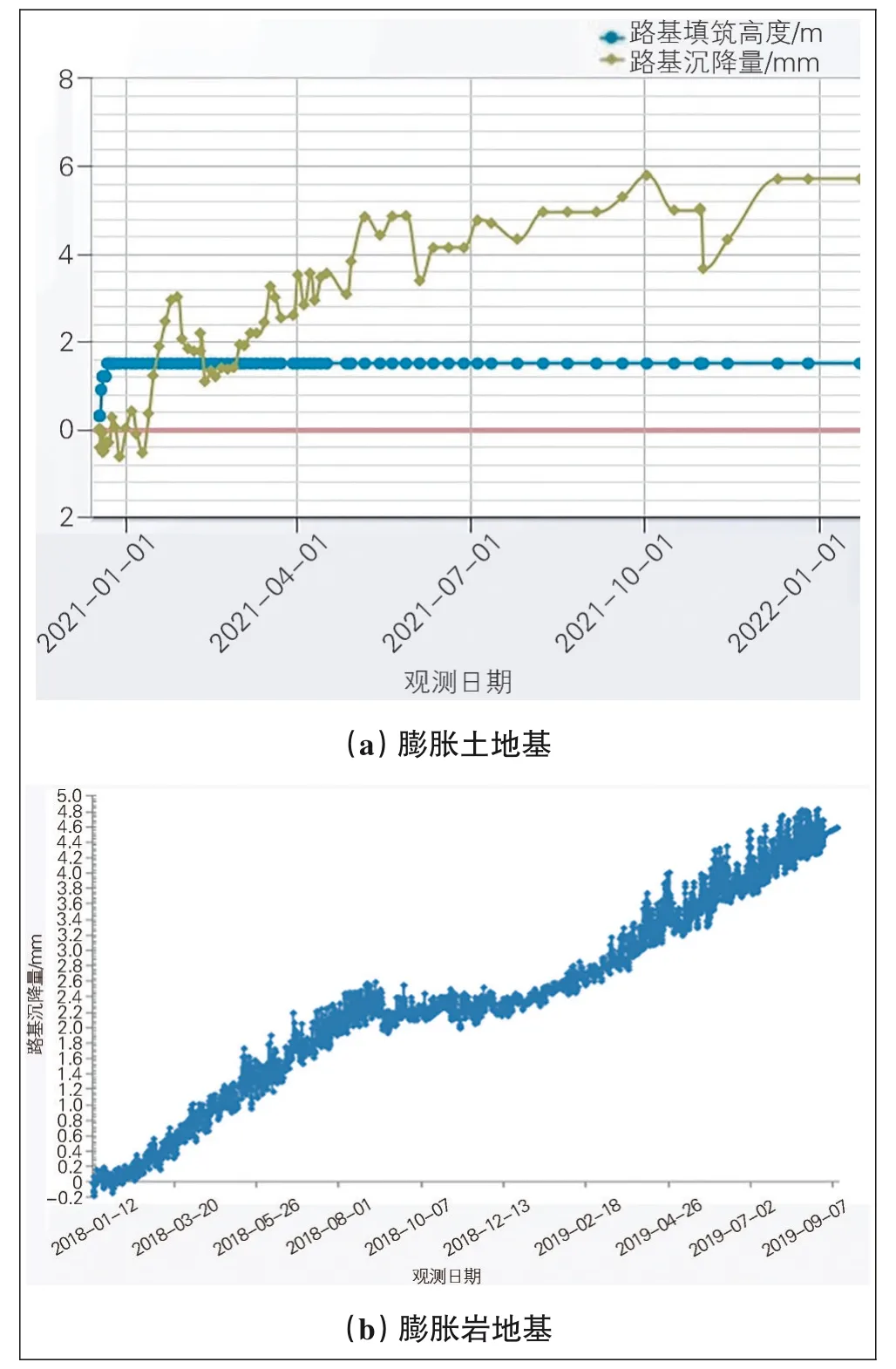

2.5.4 Ⅳ类

膨胀土(岩)路基持续上拱变形观测曲线见图9。如图所示,膨胀土(岩)路基填筑完成后,出现持续的上拱变形,有的逐渐稳定(Ⅳ-a型);有的持续发展(Ⅳ-b):

(1)Ⅳ-a 型主要存在于膨胀土地基中,当含水量相对稳定时,路基填筑完成后逐渐趋于稳定;含水量持续增加时的膨胀土地基的变形一般持续发展,直至地基土含水量达饱和状态或周围环境处于相对稳定状态(见图9(a))。

(2)Ⅳ-b 则主要发生于膨胀岩地基中,常伴随含水量增加其膨胀变形量增加(见图9(b))。

图9 膨胀土(岩)路基持续上拱变形观测曲线

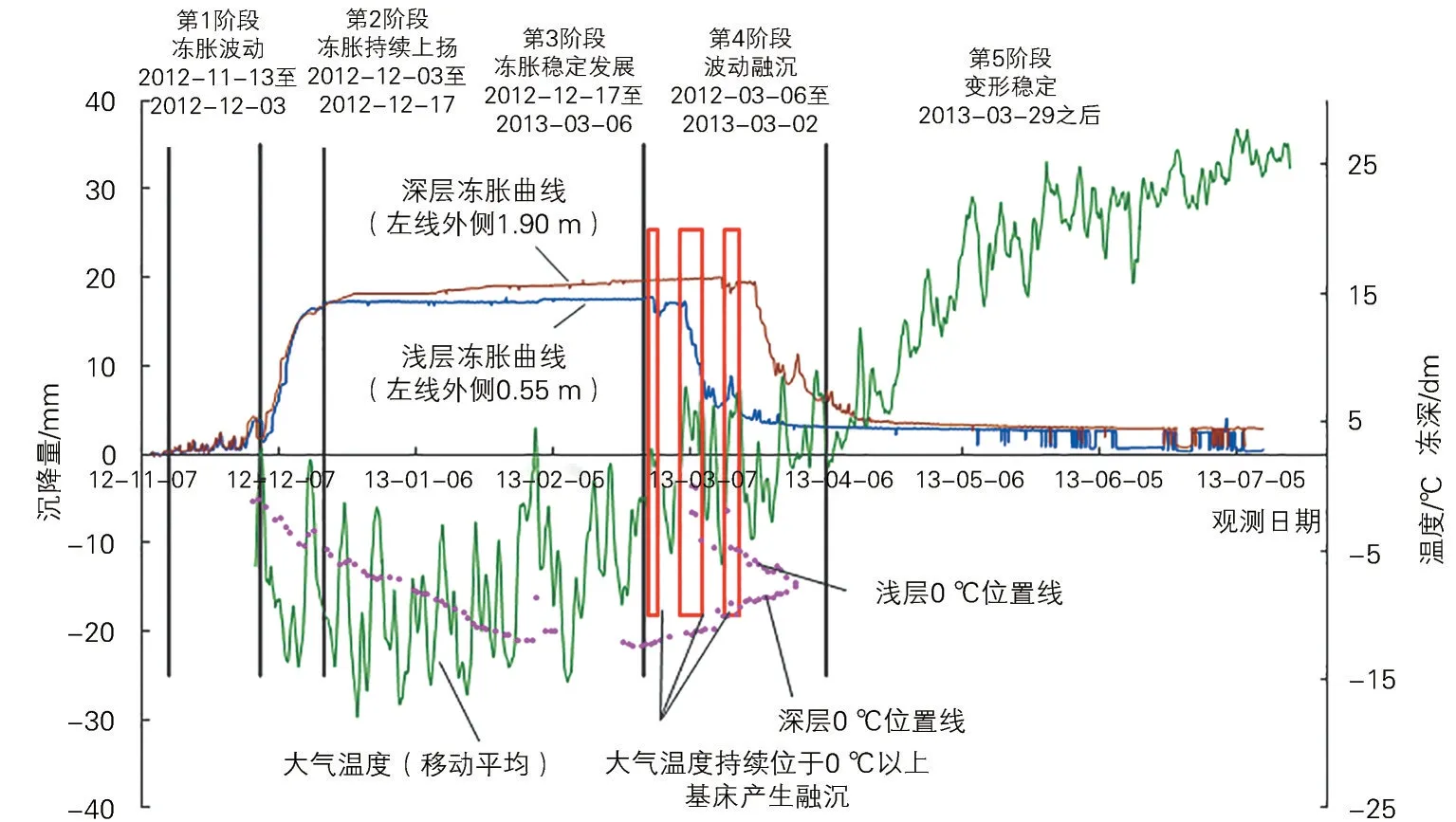

2.5.5 Ⅴ类

路基冻胀变形发展变化共分为5 个阶段(见图10)。路基冻胀变形曲线通常呈现为初始冻胀变形波动、持续冻胀上拱、冻胀变形趋稳、春融时冻胀变形波动回落、再稳定的特点[14]。

图10 路基冻胀变形发展变化阶段

无砟轨道路基对沉降变形的高精度要求,激发了我们对路基工程新问题的不断探索实践、认知,通过不断地探索实践、认识,再认识、再实践,掌握了一般土路基、特殊土路基(如膨胀土、冻土、湿陷性黄土等土体)的变形特点和发展变化规律,并将相关成果纳入《铁路工程沉降变形观测与评估技术规程》(Q/CR 9230—2016)。目前,我们已建立了高速铁路工程沉降变形观测与评估管理系统平台,实现了数据远端传输、近距离查阅、及时提醒、实时分析等功能,为无砟轨道铺设施工,夯实了基础,完善了铁路工程沉降变形观测评估技术体系,丰富了我国高速铁路路基技术体系的内涵。

3 结论与建议

3.1 路基生命力的基石

京沪高速铁路的建设发展历程,以及我国高速铁路建设实践表明,路基是有生命力的结构物。地基基础是路基生命力的基础条件、是根基;路基本体、基床底层和表层是其躯干,路基填料、含水量和压实后的密实程度是生命力的本源;路基支挡、边坡防护与防排水系统决定了路基抵抗自然侵蚀和影响的能力,是保护路基的铠甲;路基过渡段构建了路基与桥梁、与隧道等横向结构物间的纽带,它们共同构成了承载列车安全、高速、舒适运营的线下结构。以京沪高铁为基础建立的高速铁路路基技术体系,正是上述理念的具体反映和真实体现。

尽管我国已建立了成熟的高速铁路路基技术体系,而且取得了在全世界类似地基上建设高速铁路网络并成功运营的经验,但也经历、克服了软土、湿陷性黄土、非饱和土过量沉降,岩溶地基路基陷穴、区域性地面沉降等带来的路基不均匀沉降,寒区路基冻胀及膨胀岩、膨胀土路基隆起变形,以及大自然超强暴雨冲刷等带来的难题和影响。高速铁路路基工程任重道远,继续加强铁路建设管理工作,继续提升、完善我国的高速铁路路基技术体系依然激励我们前行。

3.2 技术对策与建议

高速铁路是我国交通运输的生命线工程,面对各种复杂多变的自然环境,以及周边市政工程建造等影响,需要通过先进的技术对策,使路基工程具备一定的安全裕度:

(1)设计过程中,应统筹考虑外界环境变化,充分评估路基尤其站场路基周边市政工程(如深基坑施工抽降水、开挖卸荷、堆载加荷、临近路基农业灌溉抽降水等因素)对路基沉降变形的影响[14-15];重点研究对路基沉降变形敏感的咽喉区区段的沉降变形及上拱变形的控制措施,确保工程措施应对周围环境变化的安全裕度。

(2)施工过程中,应加强地质核查、核对和路基填料核查。地质核查核对应重点核查膨胀岩、膨胀土、非饱和土、软土等特殊地基的分布特征,并做好相应的地基处理和防排水工作;路基填料尤其用于过渡段填筑的级配碎石,应重点核查蒙脱石、伊利石、高岭石、石膏等有害填料及SO42-含量,评估其对路基工程变形的影响。

(3)建设站场路基过程中应根据各关键工序的安排,及时优化、完善施工组织设计;用大施组的管理理念统领站场路基施工管理;以站场路基施工为主线、以沉降变形控制满足无砟轨道铺设条件为基准,合理安排统筹规划各关键工序施工;建立站场路基、站房、市政工程协调机制,统筹解决各关键工序问题。

(4)膨胀岩(土)路基和黄土、非饱和土地区等隧道与路基过渡段,应做好周边水环境变化对路基、隧道结构间沉降变形影响评估,并据此在建设过程中完善过渡段、防排水等设计、施工管理工作。