蔗糖与浓硫酸反应实验的一体化设计

黄亚武 姚亮发 张贤金

摘要: 对苏教版教材高中化学《必修(第一册)》(2020年版)中“蔗糖与浓硫酸反应”实验进行改进,设计了集反应、产物检测和尾气处理等一体化的实验装置,可以满足学生分组实验的需要,并同时完成浓硫酸的性质试验以及多种气体产物的检验。改进后的实验装置具有简捷、安全和环保等优点。

关键词: 蔗糖; 浓硫酸性质; 实验改进; 一体化设计

文章编号: 10056629(2022)10006804

中圖分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版)》明确指出要培育学生的化学学科核心素养,而实验探究是化学学科的特色,是重要的科学实践,是学生高阶思维培养的路径,是发展学生核心素养的主阵地。必修模块“常见的无机物及其应用”中将“不同价态含硫物质的转化”设置为必做的学生实验,而“学习活动建议”中“实验及探究活动”内容也再次提到“含硫物质(如硫、二氧化硫等)的性质和浓硫酸的性质”[1]。因此,探究浓硫酸的性质不容忽视,决不能随便应付了之。对浓硫酸性质的探究,苏教版教材中分别用浓硫酸与胆矾、蔗糖和金属铜反应三个典型实验来说明。研究发现,探究浓硫酸与蔗糖反应不能只限定在脱水性上,还可以挖掘和开发更多的实验探究素材,以发挥该实验的教育价值。

2 不同版本教材实验分析

浓硫酸与蔗糖反应的实验很独特,现象极具观赏性,最能引发“大脑风暴”的效果。新版的人教版[2]、鲁科版[3]高中教材弱化了蔗糖与浓硫酸反应的探究过程,仅通过三张图片来展示实验中所观察到的实验现象。如鲁科版教材中,第一张图显示少量的白色蔗糖和一根玻璃棒放在小烧杯中;第二张图显示加入浓硫酸后,用玻璃棒搅拌时小烧杯中蔗糖变黑且体积略有膨胀,同时小烧杯中黑色固体的上方有较浓的白雾出现;第三张图显示外观为圆柱形(直径与小烧杯内径差不多)的黑色固体沿着玻璃棒垂直上升,且体积急剧膨胀。这意味着教师可以选择不做实验,用图片分析实验的结果即可。这种处理方法是让学生通过图片感知实验情况,虽然图片展示的实验过程及现象较为清晰,也不存在污染问题,但毕竟错失了实验的教学功能。而苏教版[4]的做法则不同,仍保留演示实验供学生探究,这种做法对帮助学生从基于证据角度推断浓硫酸、二氧化硫等物质的相关性质,培养学生对实验现象的观察、分析和得出结论等探究能力是很有帮助的。但该实验仍存在着至少四个弊端:一是反应发生装置用试管替代小烧杯,虽然在仪器小型化上有所改进,但教师在讲台上做演示,实验的可见度较低;二是单纯探究气体产物SO2的漂白性,显得比较单调乏味,难以激发学生的探究热情;三是实验产生的污染气体无法妥善解决;四是用手直接触摸试管外壁感知实验过程中的放热现象,不符合实验安全性的原则。

3 已有实验改进方案分析

查阅相关文献,近几年来有不少教师对该实验做了一些改进与创新。改进内容主要围绕绿色化、一体化、微量化和信息化等方面。例如,王建芬[5]等利用可乐瓶等器材制作实验装置,实现加药品、反应和有毒气体吸收等过程的一体化;陈海涛[6]利用塑料保鲜袋来收集气体说明反应有气体产生,进而证明该气体是SO2;何婧[7]等利用试管、注射器、双口玻璃管、试管等仪器,通过一些试剂来检验部分气体产物;吴松原[8]等(利用三口烧瓶等仪器)、吴叔娥[9]等(利用锥形瓶、具支试管等仪器)、高飞[10](利用分液漏斗、具支试管、多球干燥管等仪器)改进实验装置后,用品红溶液、酸性KMnO4溶液、澄清石灰水等检验气体产物的性质,并用碱液吸收尾气;王旭斌[11]利用三口烧瓶、磁力搅拌器等仪器,借用手持技术检测烧瓶内的空气湿度及CO2浓度的变化。

上述实验改进一定程度上优化了实验的效果,但依然存在操作不规范或不易操作、实验仪器不常见或装置太复杂、实验试剂添加不方便、实验完成后仪器清洗较麻烦、实验数据及图谱变化中会有些交错不好分辩和分析等问题。为了解决上述实验中的不足,笔者对该实验又作了新的改进和完善。

4 实验改进的思路

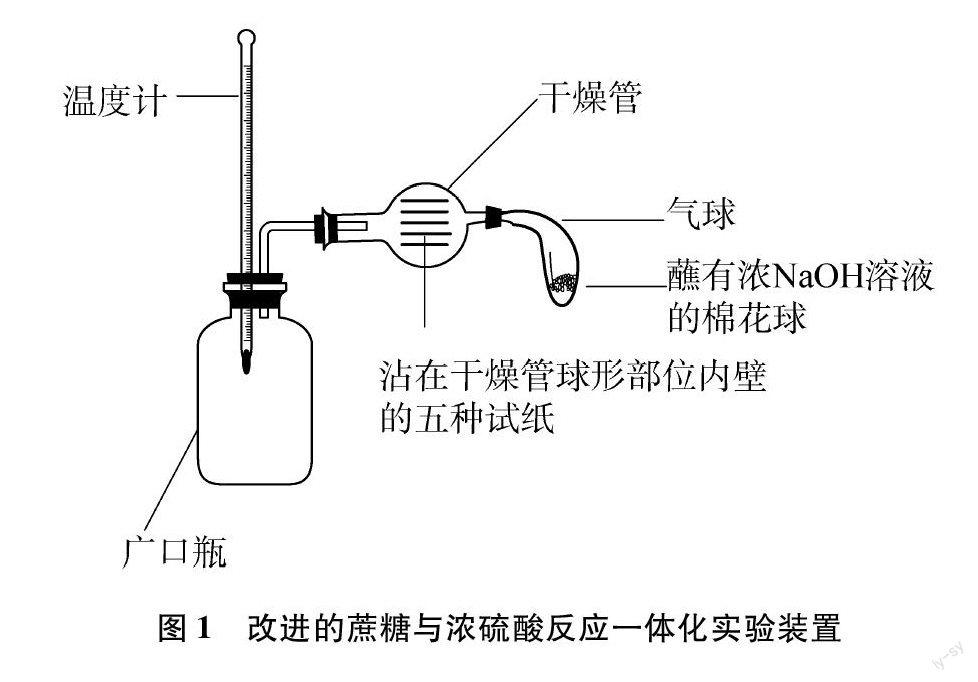

基于实验教学的特点和深度学习的要求,本着简捷、高效、一体化、绿色环保的原则,经过反复实践探索,除了继续保留书本实验药品用量和SO2的检验外,重新设计了集反应、产物检测和尾气处理一体化的实验新装置(见图1)。相比于苏教版教材,增加了装置的封闭处理、温度的测定(以数据来说明放热问题)和其他气体产物的检验,甚至可对实验所处的异常条件下发生CO2与C反应生成的CO进行检测,有效地优化了教材原实验的设计,获得了预想的实验效果。实践证实,新实验装置既符合教师演示的要求,又适合学生分组实验开展合作探究。

5 实验方案

5.1 实验反应原理

H2SO4(浓)+nH2OH2SO4·nH2O

C12H22O11浓硫酸12C+11H2O

C+2H2SO4(浓)△CO2↑+2SO2↑+2H2O

CO2+C△2CO

CO+2Ag(NH3)2OH2Ag↓+(NH4)2CO3+2NH3

2KMnO4+5SO2+2H2OK2SO4+2MnSO4+2H2SO4

SO2+H2OH2SO3

CO2+H2OH2CO3

SO2+2NaOHNa2SO3+H2O

CO2+2NaOHNa2CO3+H2O

5.2 实验仪器、用品及药品

广口瓶(250mL)、胶头滴管、温度计(测温范围:-30~+360℃)、干燥管(60mL)、点滴板、托盘天平、药匙、镊子、量筒(10mL)、连有玻璃弯管的橡胶塞、双孔橡胶塞、研钵(60mm)、气球、棉花团;98%浓硫酸、蔗糖、蓝色石蕊试纸、滤纸条4条(3mm×5mm)、 0.1mol·L-1品红溶液、0.1mol·L-1酸性高锰酸钾溶液、银氨溶液(用2%的硝酸银和2%的氨水配制)、0.1%溴麝香草酚蓝水溶液、30%浓NaOH溶液、凡士林等

5.3 实验操作及现象

(1) 按图1组装实验装置后,检查气密性。

(2) 制作几种检验气体的试纸。将四张滤纸条(3mm×5mm)分别放在点滴板凹槽上,用胶头滴管分别取溶液滴在滤纸条上,这样等滤纸湿润后,就制得了检验气体的试纸,即蘸有品红溶液的试纸、蘸有酸性KMnO4溶液的试纸、蘸有溴麝香草酚蓝水溶液的试纸、蘸有银氨溶液的试纸。

(3) 用镊子将制作好的四种检验气体的试纸和濕润的蓝色石蕊试纸分别沾在干燥管球形部位内壁处,接着将气球(球内放入蘸有浓NaOH溶液的棉花球)套在干燥管的小管口处,然后将插在广口瓶双口塞子上的玻璃弯管另一端的单孔橡胶塞与干燥管的大管口相连接(见图1)。

(4) 广口瓶启塞,称取蔗糖2.0g放入广口瓶中,滴加2~3滴蒸馏水湿润。而后量取3.0mL浓硫酸倒入广口瓶中,迅速塞上塞子,振荡,观察现象。

现象1:温度计的读数变化先缓慢后突然快速升高,而后变化较缓,最后又渐渐回落。

现象2:瓶中混合物的颜色经历由白→黄→褐→黑的明显突变,紧接着出现白雾,固体表面出现大量气泡,黑色固体(蓬松海绵状)体积迅速膨胀。

现象3:干燥管的球形容器中,五种检验气体的试纸的颜色发生了不同的变化。蘸有品红溶液的试纸红色渐渐褪去;蘸有酸性KMnO4溶液的试纸很快褪色;润湿的蓝色石蕊试纸变红但不褪色;蘸有银氨溶液的试纸变黑色;蘸有溴麝香草酚蓝水溶液的试纸则由蓝变绿最后变黄。

现象4:气球的体积略有增大,后又慢慢变小。

5.4 实验说明及探讨

(1) 实验中向蔗糖加蒸馏水,是为了促进实验快速进行,因为浓硫酸在水中溶解时有大量的热量放出,促进反应的进行;水使部分蔗糖溶解,可促进浓硫酸与蔗糖的充分接触,加快脱水反应的发生。

(2) 实验改进后没有使用玻璃棒搅拌,实验刚开始的速率较慢,因此浓硫酸加入后一定要轻轻振荡,加快反应的进行。

(3) 为了确保有较为理想的效果,建议选用食用的一级或优级的干燥白砂糖,白砂糖事先用研钵作研磨处理。

(4) 实验中有大量的热量放出,导致前期广口瓶内温度快速升高,但随着反应中气体的产生,后续温度变化不大,到后期反应几乎停止,瓶内温度开始下降。因此,通过广口瓶内温度的变化可以推测反应进行的情况。

(5) 实验中蔗糖由白色最终变为黑色,是浓硫酸脱水性的最佳事实验证。

(6) 干燥管中球形部位处的容积相对较大,是反应产生气体的主要聚集场所,气体的浓度较大,导致气体与试纸充分接触。五种试纸发生变色较快,取得较好的实验效果。

(7) 反应产生的SO2具有漂白性、还原性是通过分别蘸有品红溶液和酸性KMnO4溶液试纸的褪色来验证的。湿润的蓝色石蕊试纸不见褪色而只是变红,说明CO2、 SO2溶于水而显酸性,同时也说明SO2的漂白性是有限的。不受SO2干扰的蘸有溴麝香草酚蓝水溶液的试纸最终变为黄色,说明CO2的存在且有一定的浓度,其颜色变化是由CO2反应生成的碳酸的浓度逐渐增大,溶液的pH逐渐降低所致。沾有银氨溶液的试纸变黑色,说明金属银被CO还原出来。

(8) 实验中检测到有CO气体生成,是因为反应产生的CO2与C在高温下发生归中反应得到的。

6 实验改进的意义

(1) 改进后的装置具有简约、易组装和小型化的特点,非常适用于学生的分组实验,让学生对浓硫酸性质有近距离的体验感,提高学生成功进行实验探究的期望值和积极性。

(2) 有效整合了浓硫酸特性和多种气体产物的检验,实现了一体化的探究过程。既提高了实验效率,简化了实验操作,又方便了产物的检验,有效培养了学生的科学探究意识。

(3) 设计严谨,充分挖掘了实验的探究素材,为浓硫酸特性的外显提供了可视化证据。如用温度计测量温度的变化来说明反应过程中的热量变化,同时借助五种试纸的颜色改变,直观地证明了反应所生成的气体产物,使实验的探究结论更具说服力,有利于发展学生的证据推理素养。

(4) 拓展了对CO、 CO2气体鉴定的新认识,简化了CO、 CO2、 SO2共存时的检验流程。

(5) 全密封的实验装置,使实验过程不会逸出有害气体污染环境,有利于学生树立绿色化学思想和环境保护理念。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 15~16.

[2]王晶, 郑长龙主编. 普通高中教科书·化学必修(第二册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019:

[3]王磊, 陈光巨主编. 普通高中教科书·化学必修(第二册)[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019:

[4]王祖浩主编. 普通高中教科书·化学必修(上册)[M]. 南京: 江苏凤凰教育出版社, 2020:

[5]王建芬, 齐俊林. 蔗糖与浓硫酸反应实验的新设计[J]. 化学教学, 2018, (2): 73~75.

[6]陈海涛. 浓硫酸脱水性实验的创新设计[J]. 实验教学与仪器, 2018, (12): 40~41.

[7]何婧, 乔金锁, 刘延华. 蔗糖与浓硫酸反应实验的改进及反应产物的定性检测[J]. 化学教学, 2017, (6): 60~62.

[8]吴松原, 佟桧群, 高峰. 蔗糖与浓硫酸反应一体化实验的再改进[J]. 中学化学教学参考, 2017, (2): 57~58.

[9]吴叔娥, 卢一卉, 李远蓉. “蔗糖与浓硫酸反应”实验装置的改进[J]. 实验教学与仪器, 2017, (12): 32~33.

[10]高飞. 浓硫酸使蔗糖脱水实验的改进与创新[J]. 化学教学, 2018, (6): 67~69.

[11]王旭斌. 基于数字化实验对浓硫酸特性的一体化探究[J]. 化学教与学, 2020, (1): 82~85.