香港艺术,佳期如梦一座城市的过去、现在与未来

沈郁

中环:老牌艺术聚集地

看到如今各类艺术机构百花齐放的面貌,令人难以想象:直到2006年,香港当代艺术画廊的总数不超过10家。如今香港的画廊总数早已超过百家,其中还包括30多家国际顶级画廊。

香港历史上首家当代艺廊万玉堂(Plum Blossoms Gallery)由美国人Stephen McGuinness于1987年在中环荷李活道创办,该街区也是香港最早一批画廊聚集地。这与其历史地位密切相关——荷李活道是香港开埠以来首条商业街,与同在中环的摩罗上街并称“古董街”。一个多世纪以来,作为中国与外部世界进行商业联系的重要港口,门类繁多的文物经由香港流通中转。20世纪40年代,內地古董商号纷纷迁至香港,此后几代人苦心经营,最终造就了这一亚洲著名古董集散地。

荷李活道的繁荣在20世纪80—90年代达到巅峰,这一时期,首批国际画廊开始进驻香港。1998年亚洲金融风暴之后,国际两大拍卖巨头佳士得和苏富比分别于1999和2001年将各自的亚洲总部从中国台湾转移到中国香港。由此开始,香港一跃成为影响力涵盖全亚洲的艺术品拍卖中心。2010年以后,内地的当代艺术品市场进入了漫长的调整期,而对于发展步调向来快速的香港而言,只有不断寻找新的资源和机会才能求得生存。2011年,原香港国际艺术展(ArtHK)被巴塞尔国际艺博会收购,这个具有里程碑意义的事件成为世界重新关注亚洲艺术的契机。

2013年5月,首届香港巴塞尔艺博会连续4天在湾仔国际会展中心举行。它通过主展区“艺廊荟萃(Galleries)”、呈现经过策展的亚太重量级艺术品的“亚洲视野(Insights)”、为新晋艺廊提供展览平台的“艺术探新(Discoveries)”,以及展示全球知名艺术家大型雕塑与装置艺术的“艺聚空间”等多个板块,正式向世界开启亚洲艺术之门。

随着中国当代艺术品不断获得全球收藏家的青睐,更多来自世界各地的买家向香港涌来,香港成为名副其实的亚洲艺术交易中心。2019年,香港巴塞尔艺博会5天内就有8.8万人次参观,几天后,约有3.5万人次参观各拍卖行预展,其中许多参观者来自国外。文化是一个地区最大的财富之一,能够创造重要的社会和经济效益。艺术业的兴旺重振了香港本地经济,增加了大量旅游收入。

2022年5月25日—29日,新冠肺炎疫情发生以来的第二届香港巴塞尔与2021年一样,以线上与线下结合的 “ 混合”模式举行。据官方统计数据,共有130家画廊参展(其中15家画廊是首次参展),遗憾的是,其中超过半数的画廊只能以“卫星展位”方式参展(由香港本地工作人员代替因入境限制而无法赴港的参展方)。这无疑考验了香港巴塞尔艺博会在“后疫情时代”的应对机制。

疫情同样也使中环的另一家重要的文化艺术机构——大馆(Tai Kwun)做出了相应的策略调整,比如将今年正在举办的展览延长至11月。谈到大馆自2018年开幕以来的发展状况,大馆总策展人Tobias Berger非常自豪且乐观,他说:“香港人对艺术有如此大的兴趣真令人惊讶,我们的大多数观众都很年轻,年龄在20岁到30岁之间。”

自2006年来到香港,Tobias Berger已经在这儿生活16年,他得出这样的结论:“香港的迷人之处在于,它已经或者正在用极快的速度发生转变。”

很明显,以前人们到中环只是为了购物,而现在他们来这里是想了解艺术和文化,这与大馆的改造和重新开放不无关联。大馆的前身是大名鼎鼎的香港法定古迹——拥有160年历史的中区警署建筑群。这里自2006年起停止使用,经过多年的修葺和开发,于2018年5月重新开幕,除了2座全新的建筑,原有的16座古迹和多个户外空间均被修复。将古迹景点与当代艺术馆进行功能性结合,在寸土寸金的港岛算是一个兼具实用性与观赏性的成功案例。当你在这里欣赏珍贵历史文物、当代艺术展览和丰富的文化活动时,仿佛江湖风云变迁就在身边上演。

南港岛:从工业区到艺术中心

自2013年起,港岛南部一些地区,如黄竹坑、柴湾、鸭脷洲等地逐渐聚集了近20家本土及国际级的当代艺廊,而南港岛线黄竹坑站的开通进一步加速了访客数量的增长。事物的发展规律就是如此:量变引起质变,质变又将引发新的、更大规模的量变。但我们不能忽视昨日的香港与如今的关联——位于深水湾以西、香港仔以东的黄竹坑,自20世纪60年代填平其内湾区域,兴建工业大厦以来,一度成为香港主要的轻工业区。1990年后,随着该地区大部分厂商纷纷搬迁,香港特别行政区政府决意将香港仔及其周边地区发展成旅游区,黄竹坑因而有机会变身为新兴的集旅游、商业与艺术机构于一体的热门旅游新去处。

位于黄竹坑道21号环汇广场20楼的德萨画廊(de Sarthe Gallery)是该地区最重要的艺廊之一。其创始人Pascal de Sarthe回忆起1989年初次来到香港时的情景,最大的感受是这里缺少文化活动。“我吃惊地发现这里很少有画廊和博物馆”,他说,“这座城市到处都是来自世界各地的人,他们忙于会议和购物,生活节奏快得就像没有明天,在这个作为亚洲商业中心的城市,很少有文化活动。”

Pascal de Sarthe决定将德萨画廊的业务版图拓展到香港。他首先在中环找了一个空间,但谈不上合心意。“我们迷失在零售商店、法律和财务办公室的集群中,那个区域空间很小,天花板很低,电梯狭窄,而且租金过高。”随着德萨画廊运营的重点更多地转向为年轻的亚洲当代艺术家提供平台,很明显,他们需要更大的空间和更灵活的开放时间,中环早8点到晚8点的写字楼模式并不合适。Pascal de Sarthe最终在黄竹坑找到了新的画廊空间——占地1万平方英尺,拥有高高的天花板,并且只需支付中环1/3的租金。

谈到黄竹坑地区的特点和被其吸引的原因时,Pascalde Sarthe大加赞赏地说:“这里令我想起了NY soho(纽约苏荷艺术区)或者Chelsea(伦敦切尔西艺术区)。我们希望画廊成为艺术家自由表达的平台,无须任何市场关注,这就是黄竹坑的宗旨!”周围的大多数画廊都提供了这样的平台,他认为这就是令这个区域成为香港现今重要文化目的地的原因之一。黄竹坑地区已经吸引许多国际画廊在此扎根,地理位置和区域特性与之相似的柴湾地区也一同焕发着艺术生机。随着城市的不断发展,这些老旧的工业区在不断变化的时代找到了自己新的位置。除了德萨画廊,你还能在这一区域参观更多画廊,如f22摄影空间(f22 foto space)、刺点画廊(Blindspot Gallery)、27画廊(Gallery 27)……这份名单未来还将不断丰富。

西九文化区:面向世界的艺术之窗

西九文化区是目前世界上规模最大、最雄心勃勃的城市文化项目之一,其愿景是在维多利亚港沿岸40公顷的填海土地上,为香港创造一个面向世界的全新文化區。2008年,香港特别行政区西九文化区管理局开始实施该计划。区内设有博物馆与不同规模的表演场地,用以举办世界级的展览、表演和文化活动。完工后,它将提供23公顷的公共休憩空间,其中包括一条2千米长的海滨长廊。

2021年11月,亚洲首座全球性当代视觉文化博物馆“M+”在西九文化区盛大开幕。这座呈倒转“T”字的建筑物立足九龙最南端,俯瞰维多利亚港,一举成为香港的新地标。M+的出现完全改变了香港的城市文化景观,通过视觉文化来表达城市的特性、活力和创造力,带来了该区域文化机构的景观联动。

M+大楼的设计出自Herzog & de Meuron建筑事务所之手,馆内空间面积达6.5万平方米,展览空间占地1.7万平方米,共设33个展厅;另设有3家影院、1座多媒体中心、1处学舍、1个研究中心;此外,还有博物馆商店、餐厅、咖啡厅、办公室和会员楼层;以及可以饱览维港景色的天台花园。展厅大多设于二层平台,为访客带来展厅相互连通的观展体验;纵向大楼的外观则与香港都会景致互相呼应,混凝土结构以陶瓦覆盖,外观随着光线与天气状况而变化,在周边以玻璃与金属幕墙为主的摩天大楼中独树一帜。

截至2022年7月初,M+达到了观展数量100万人次的里程碑——获得公众如此热烈的欢迎,足以说明香港的城市文化和艺术生态已经彻底改变,而诸多新生事物将会在新的土壤中蓬勃发展起来。当夜幕降临后,M+幕墙就是如今维多利亚港最夺目的存在。那些不断变化的闪亮图像,以视觉与科技的绝佳组合为香港的璀璨夜景增光添彩。无论你懂不懂当代艺术,在这里你都能大饱眼福。

对于未来计划到香港旅游的人而言,有一个更好的消息,就是香港故宫文化博物馆已于2022年7月正式开门迎客。这是北京故宫博物院在内地之外的首个合作项目,展出由故宫博物院借出的珍贵文物、香港文化机构借出的艺术收藏,以及香港当代艺术家回应故宫文化的作品,还将涉及来自世界其他地区的文物和艺术珍品。目前正在展出超过900件来自北京故宫博物院的无价之宝,其中166件展品(约占总展品数的18%)为一级文物,被列为国宝级别。

位于西九艺术区博物馆道8号的香港故宫文化博物馆是一座高7层、颇具中国传统文化特色的建筑。其外墙以紫禁城建筑群色彩为主色调,点缀米金、深红及冷灰色;正前方的入口广场上,数十块透光玻璃板蜿蜒向前,用以模拟故宫金水河。穿过正门口,你可以看到10扇朱红色迎宾门,与紫禁城大门相呼应,每扇门都分布着9行9列共计81颗玻璃门钉,它们将在一天的不同光线下变幻出不同的视觉效果。博物馆内部传承了紫禁城内“中轴线”的设计理念,巧妙地将9个展厅分别安排在不同楼层。这座博物馆通过不同细节引发了人们对北京故宫博物院的联想,堪称下了一手文化传承的妙棋。

香港九龙原是本地传统工艺的发源地,也是游客首先在香港电影中产生认识的复杂街区。当你在午后或傍晚漫步九龙城区时,可以发现油麻地周边的市井风貌也随着时代变迁悄悄发生变化。早前的海鲜餐厅“东南楼”占据着钵兰街绝佳的地理位置,先是改建为办公楼,如今成为集公共艺术空间、艺廊和客房于一身的新概念“艺术酒店”。沿钵兰街方向经鸦打街向前直行,先路过油麻地天后庙,再横穿西九龙走廊,便可于庙街入口大牌坊对面找到闻名海内外的手工麻将店铺“标记麻雀”。其创始人张顺景用精湛的手雕麻将技术,在一副副光滑潔白的牌面上刻画传承千年的文字与色彩,将中国“国粹”带向世界。

继续沿弥敦道经佐敦道行至宝灵街,这里是二十世纪七八十年代本埠知名裁缝街,1958年开业至今的先达商店便坐落于此。几十年来,先达商店始终坚持售卖手工制作的特色绣鞋和传统拖鞋。近些年,先达商店在革新布料、刺绣图案和鞋款的同时,也开始售卖图案精致的手袋、书签等手工产品。传统手工与时尚元素在这里相映成趣,成为许多游客购买旅游手信的理想之地。

当代艺术是连接过去和未来的纽带,乘着艺术的东风,香港正在开启城市发展的下一个篇章。纵观如今的香港,蓬勃发展的艺术生态不断刷新人们对这座城市固有的认知——从金融中心到亚洲艺术中心,香港作为东西方文化交流的关键站点,一边以极强的包容性接纳变革,一边通过自身不断更新保持前进。闪耀的“东方之珠”长久地吸引并欢迎来自世界各地的游客,也问候所有到此一游的人:你准备好拥抱未来了吗?

- 悦游 Condé Nast Traveler的其它文章

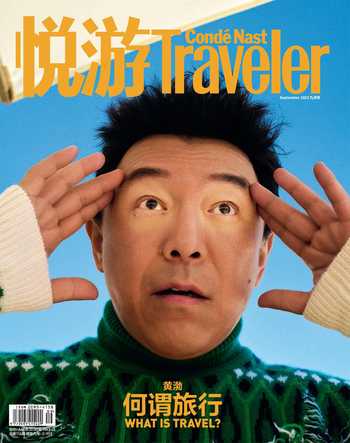

- 黄渤:何谓旅行

- 令人惊叹的设计设计背后的故事

- 艺术之都

- 高原之上

- “艺”外之地:博物馆和它隐藏的一面

- 艺术的“背面”同样重要