夏天到,蚊子扰小蚊子与人类的战斗史

赵言昌

一年之中,夏天是最为热闹的时候,阳光热烈、花草盎然,连小虫子都特别多,蜻蜓、蚂蚁、蚊子等随处可见。尤其是蚊子,虽然体形小,但是论及对人类的影响,恐怕其他昆虫加起来也比不上它。

讨厌的蚊子不但吸取我们的血液,使得被叮咬处瘙痒难耐,而且传播各种疾病,每年导致数百万人感染甚至死亡,是世界上最危险的生物之一。因此,每年夏天,我们都要与蚊子斗智斗勇。可以说,与蚊子战斗的历史,不仅贯穿了我们的每个夏天,更贯穿了整个人类的文明史。

今天,我们就坐上时光机,去看一看人类与蚊子长达数千年的战斗史。

退避三舍

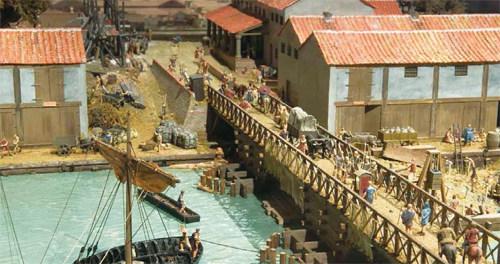

当秦始皇忙着统一六国的时候,在遥远的西方,罗马与迦太基正在争夺地中海的霸权。迦太基的将军汉尼拔想出了一条妙计:翻越阿尔卑斯山,绕到罗马的后方,发动突然袭击。

阿尔卑斯山是欧洲最高峰,像一道天然的篱笆,守护着罗马的后花园。因此,当汉尼拔带着大军出现在地平线上的时候,罗马人根本不敢相信自己的眼睛。之后,汉尼拔的大军三战三胜,眼看可以进入罗马城、彻底征服敌人,却在城外停下了脚步。

为什么呢?以今天的眼光看,是因为蚊子。全世界一共有3 000 多种蚊子,它们可以传播的疾病也高达数十种。比如黄热病,感染的患者会鼻子出血、牙齿渗血,而呕吐物像墨水一样黑,甚至会昏迷、死亡;比如疟疾,这种疾病可以伤害红细胞,红细胞相当于人体的快递员,负有运输氧气之责,倘若氧气供应出现问题,患者同样会死亡。

罗马城依河而建,附近蚊虫甚多。当时的人们不知道蚊子与疾病的关系,便开始怪罪空气。他们认为,空气有好坏之分,低洼、潮湿的地方,坏空气多,容易催生疾病;反过来,山丘之上,常常有大风,空气便干净一些。

按照这种理论的指导,罗马贵族开始将房子建立在山丘上。汉尼拔也因为担心有害的空气,不敢率领军队进入罗马城,从而给了罗马人喘息之机。换句话说,小小的蚊子无形之中改变了一座城市的格局和命运。

故布疑阵

那么,为什么蚊子喜欢低洼、潮湿的地方呢?

蚊子的一生,分为4 个阶段:首先是卵,卵遇水才能孵化,变成幼虫;在气温较高、食物充足的情况下,幼虫发育成蛹;蛹对自然环境的适应能力比较强,只要不是特别干燥,就能羽化变成成蚊。因此,蚊子虽然种类繁多、各有偏好,但是都离不开潮湿、温热的环境。

比之于罗马,中国的情况有些不同。晋代以前,长江以北不仅是政治中心,也是经济中心。这些地方的蚊子,相对来说少一些。

不过,雌性蚊子为了产卵,必须吸食血液。在此过程中,它们会往我们体内注射抗凝物质。免疫系统觉察到这些外来物质,会展开一系列的反应,最终使皮肤表面出现发红、隆起,奇痒难忍。

为了睡好觉,古代的中国人发明了蚊帐。北宋时期,张耒在诗里写道:“备饥朝煮饭,驱蚊夜张帱。”出门在外,饿了就煮饭,睡前要张设蚊帐。由此可见,蚊帐是多么重要。

中国古人还找到了适合做蚊帐的材料——苎麻。《诗经》中说:“东门之池,可以沤纻。”将苎麻砍下来,丢进水池里,水池里的细菌会分解它们,留下适合纺织的纤维。用苎麻织成的布匹既吸湿又透气,不但可以做蚊帐,而且适合做夏季衣物。

蚊帐之外,还诞生了蚊香。最初烧香,是为了与神明“沟通”。神明自然不会下凡,蚊子却因为烟气而散去。于是,人们将艾草晒干,制成蚊香,驱赶蚊虫。一直到今天,仍有端午节悬挂艾草的风俗,大概可以算作蚊子影响历史的见证。

狭路相逢

蚊帐可以隔出一方天地,却只能在固定的地方使用。而古代的蚊香,多含天然植物成分,不同成分的效力不同。现代研究证实,蒙古蒿可以提供两小时的保护,超过这个时间,效果便大打折扣。此外,古人不知道蚊子与疾病的关系,未必时时留意。稍一疏忽,就给了蚊子可乘之机。

蚊子的触角上有一些特殊的短毛,其作用跟雷达差不多,可以探查空气中的化学物质,尤其是二氧化碳的浓度和空气湿度。因此,即使在丛林之中,蚊子也能迅速找到人类,准确定位裸露的皮肤。

16世纪,西方开始了臭名昭著的“黑三角贸易”。奴隶贩子从欧洲出发,将非洲的黑人运到美洲,换取甘蔗、烟草等物资,将它们运回欧洲大陆。在这个过程中,带有黄热病毒的蚊子也悄悄上了船,到达新大陆。而美洲开发带来的生态改变,为蚊子提供了良好的生活环境。祸根就此埋下,剩下的只是时间问题。

1741年,英国为了与西班牙抢夺殖民地,发动了将近3万人的大军。结果,短短3天内,就有3000多名英军因为蚊子传播的黄热病而倒下。1个月后,英军司令决定弃船逃跑,以免所有人都死于黄热病。

当英国人被蚊子困住手脚的时候,新大陆的人们决定摆脱其统治,建立一个新的国家——美國。不过,黄热病对这个新生的国家毫无怜惜之意。1793年,黄热病在费城暴发,十分之一的人因此死去。无奈之下,美国联邦政府宣布关闭,包括总统华盛顿在内的大批政府要员仓皇逃离。美国后来定都华盛顿特区,很难说没有受到蚊子的影响。

玉石俱焚

100多年后,美国决定组建一支医疗队寻找黄热病的元凶。队伍里有一人,叫杰西·拉齐尔。鲁迅先生在《自题小像》中写道:“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”而拉齐尔做的,可以总结为“我以我血喂蚊子”。

黄热病有着明显的地域性,因而他猜测这种病也许跟蚊子有关。不过,想用蚊子做实验,必须养蚊子;要养蚊子,必须准备新鲜的血液。血液从哪里来呢?从自己身上来——拉齐尔定期用自己的血液喂养实验室里的蚊子。

另一个难题是志愿者。要想证明蚊子与黄热病的关系,必须让蚊子叮咬志愿者,直到他们中有人患上黄热病。而黄热病,就像前面说的,会引起死亡。让别人做志愿者,等于让他们去送死。因此,拉齐尔决定,由自己做志愿者。

结果可谓悲喜交加:对于拉齐尔而言,这个决定使他感染上黄热病,进而失去了生命;对人类而言,实验结果证明了黄热病与蚊子的关联。稍晚一些,苏格兰医生罗纳德·罗斯发现,被蚊子叮咬过的鸟类也患上了疟疾,而且在蚊子的胃肠道中发现了人类疟原虫的卵囊。这更进一步证实了疟疾是由疟蚊传播的。至此,人类终于明白,蚊子虽然看着不起眼,却是许多重大疾病的关键环节。

罗斯因为自己的发现,获得了1902 年的诺贝尔生理学或医学奖。1908 年,罗斯发现了一个更为重要的现象:蚊子的数量与被感染的人存在某种关系;反过来说,只要将蚊子的数量控制在一定的范围内,就足以阻断疟疾、黄热病等疾病的传播。

至此,新的问题出现了:有没有可以杀死蚊子的物质?

有,只是效果不佳或者价格昂贵,有的虽然能杀死蚊子,但也可能会直接毒害人类。1935 年,瑞典化学家保罗·穆勒决心寻找一种有效的杀虫剂。之后的4 年内,他进行了349 次实验,每一次都失败了。直到1939 年9 月,他发现二氯二苯基三氯乙烷(DDT)正是自己要找的东西。他也因为这个发现,获得了1948 年的诺贝尔生理学或医学奖。

千钧一发

DDT 的作用范围很广,除了可以杀死蚊子,还能有效对付虱子、跳蚤,而且其对人体的直接毒性很低。一经问世,它就受到各国的重视。以中国为例,新中国成立前,法国殖民者在云南省修建铁路,招募了20 万~30 万民工,其中有6 万~7万民工因疟疾而死亡。新中国成立后,在政府的主导下,全国开始了爱国卫生运动。通过及时打扫环境、定期清洗水沟、在蚊虫滋生地喷洒DDT 等手段,有力地遏制了各种疾病的传播。

为什么要强调“直接毒性”呢?因为DDT 可以随着食物链不断富集。举个例子来说,喷洒DDT 之后,干草中的DDT不多,不至于危害人体。但是用这些干草喂养奶牛,DDT 却会在奶牛体内积蓄,最终高剂量地出现在牛奶里。如此一环扣一环,可能对生态环境、人类健康产生重大影响。而且,DDT 并不会选择性杀死昆虫,而是将所有的节肢动物无差别杀灭。害虫没有了,但对农作物有益的昆虫也会被杀死,比如蜜蜂也被大规模杀灭了。因此,20 世纪70 年代之后,DDT的使用渐渐减少。

但是,总有一些地方还存在疟疾患者。比如越南战争时期,越南军民罹患疟疾者极多。为了支援他们,国内开始了寻找疟疾药物的征程。

1969 年,屠呦呦临危受命,担任“抗疟中草药研究”课题组组长。其后的3 年时间里,她翻遍医书、走访群众,从2 000 多个药方中找到了640 种可能有用的药物。随后,和所有优秀的科学家一样,她仔细设置条件,反复进行实验,最终发现第191 号提取物也许就是自己要找的东西。

然而,喜悦没有持续太久。动物实验显示,这种提取物似乎有一定的毒副作用。千鈞一发之际,屠呦呦做了另一件伟大的事——申请以身试药,用自己的生命去检验药物的毒性。

幸好这一次,运气站在了人类一边。实验的结果很成功,青蒿素就此问世,至今仍是治疗疟疾的主要药物之一。屠呦呦也因为这个发现,获得了2015 年诺贝尔生理学或医学奖。

新的希望

得益于爱国卫生运动、青蒿素、乙脑疫苗,在如今的中国,蚊子与蚊媒疾病已经不是什么大问题;而在全球范围内,人类与蚊子的战争仍在继续。科学家想出了许多对付蚊子的新型手段。比如,通过基因改造,让蚊子不孕不育,进而减少蚊子的数量。

不过,在很长时间一段里,小小的蚊子还是会扇动翅膀,飞舞在我们的身边,让我们夜不能寐,寝食难安。